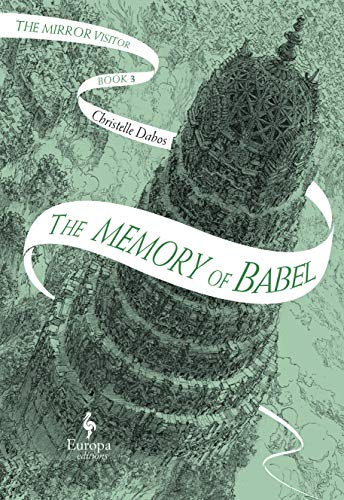

Le premier tome de la Passe-Miroir avait pour avantage des idées créatives, un univers intriguant et plutôt bien construit, une forme d'humour à laquelle je suis sensible, des personnages intéressants malgré un développement cahoteux par endroits, et des images osées malgré une récurrence pernicieuse des mêmes tournures (combien de fois ai-je pu lire que Thorn avait une "interminable colonne vertébrale" ? Trop, bien trop).

Il ne reste plus rien de tout ça ici. La série a toujours souffert de longueurs et c'est ici flagrant. En trois tomes, peu de choses ont été apprises concernant l'intrigue principale. On apprend ici que les arches ont été créées par une personne qu'on appelle "Dieu", que ce Dieu a donné ses pouvoirs aux esprits de famille pour ré-organiser le monde à des fins pacifiques à la fin d'une guerre dont on n'apprend jamais rien. Ce qui est embêtant, c'est que cette révélation n'en est pas une. C'est quelque chose qu'on devine dès le premier tome et qui est, si je ne m'abuse, confirmé dans le second. La seule surprise alors, est pour les personnages. Sauf qu'avoir trois tomes de retard par rapport au lecteur, c'est tout de même très enquiquinant pour ledit lecteur.

Il y a très peu d'action, ce qui rend l'avancée de la lecture infiniment pénible (j'ai bien mis trois mois à en voir le bout tellement je m'ennuyais). La plupart des personnages qui construisaient l'intrigue des deux premiers tomes est ici presque entièrement absente. Ils sont remplacés par des personnages de moindre envergure, à peine développés alors que le livre fait 500 pages. Blasius et Ambroise en viennent à se confondre tellement ils sont similaires dans leur rhétorique et leur gaucherie ainsi que leur condition sociale (ce sont des sans-pouvoirs, et c'est tout ce qu'on sait, vraiment).

Ce qui est intéressant avec le nouveau décor présenté ici, l'arche de Babel, c'est que la population y est gouvernée par un régime totalitaire : interdiction de prononcer tout mot évoquant la guerre (armes, soldats, etc), uniformisation des individus par l'accoutrement et la pensée. Pourtant, il existe des contradictions qui ne sont jamais soulevées : les hommes et les femmes sont considérés comme "égaux", ce que l'auteur cherche à illustrer avec la mixité des toilettes, salles de bain et dortoirs, pourtant, les relations entre les hommes et les femmes sont extrêmement codifiées (interdiction de se toucher, même pour se prendre dans les bras, ce que la mixité des espaces publics complique un peu, il faut dire) et les relations homosexuelles sont interdites. Les récalcitrants se débauchent dans des planques souterraines et la pertinence de leurs revendications politiques n'est évoquée par Ophélie que dans une phrase jetée par hasard vers la fin.

Dabos ne cherche jamais à résoudre les injustices sociales qu'elle s'évertue pourtant à exposer, ou ne serait-ce qu'à en discuter. Elle n'en fait pas une préoccupation d'Ophélie, alors que l'intrigue toute entière repose sur l'élaboration d'un système de gouvernance humaine à des fins pacifistes, et donc intrinsèquement politiques. C'est d'autant plus évident dans cet opus, où les priorités d'Ophélie ne tournent qu'autour de Thorn, son mari. Sa passivité, déjà critiquée dans les tomes précédents, s'exacerbe enfin : il lui faut trois années complètes avant de bouger son cul pour partir à sa recherche après sa disparition, et l'occasion lui est donnée par Archibald, qui se présente à elle pour lui offrir la solution miracle qui lui permet de s'enfuir d'Anima (un simple portail magique). Rien ne justifie cette attente de trois ans, et rien ne justifie cette passivité outrancière de la part d'un personnage qu'on nous a présenté comme têtue et pleine de ressources.

Pire, l'auteur admet la régression de son héroïne dans une scène façon stream of consciousness où Ophélie comprend dans un éclair de lucidité que toutes ses aventures passées, au lieu de l'endurcir, l'ont fragilisée. Ce n'est qu'une excuse : comment l'autrice pourrait-elle autrement justifier l'apathie d'Ophélie alors qu'elle doit endurer les agressions de ses compagnons d'école (l'éternelle dynamique Harry/Malfoy qui caractérise dorénavant toutes les relations écolières en YA), entre tessons de verre renversés par-dessus sa tête quand elle prend sa douche, son enfermement dans une fournaise, et surtout, une agression sexuelle menée par un agitateur de foule qui prétend révolutionner Babel (ôtant un peu plus de légitimité à la possible révolution des opprimés). Lors de son mariage à Thorn dans le second tome, Ophélie héritait enfin de son pouvoir familial, les "griffes" : la possibilité d'infliger des douleurs physiques et mentales à quiconque. Je me disais alors : fini les abus, fini la passivité, Ophélie va enfin nous montrer de quel bois elle se chauffe ! Pauvre moi, si j'avais su...

Dabos s'entête à confiner son héroïne dans la peau d'une petite fille fragile, victime, à la différence que... elle est amoureuse. Et elle est prête à tout pour "être utile" à Thorn (c'est ainsi décrit mot pour mot). Leur réunion est plus que froide, Thorn, égal à lui-même, continue de la traiter comme une moins-que-rien, et, dans un nouvel éclair de lucidité divine, Ophélie comprend que c'est de sa faute. Oui, tout est de sa faute parce qu'elle ne lui a jamais montré qu'elle l'aimait (soi-disant). Il est de son devoir, soudain, de soigner les traumas et les insécurités de son mari, trop blessé par la vie pour prendre le risque de lui demander franco ce qu'elle ressent pour lui. Un acte de courage qui aurait épaissi son personnage et qui aurait évité 500 pages de pas de loups entre eux et qui aurait pu donner l'occasion à l'autrice de donner à Ophélie une véritable motivation liée à l'intrigue.

C'est d'autant plus idiot qu'Ophélie ne trouve les réponses à ses questions que lorsqu'elle ne les cherche pas. L'intrigue du tome tout entier repose sur la localisation d'un livre que Thorn cherche depuis trois ans et qu'Ophélie acquiert au tout début du roman, un livre qu'elle vole, en fait, sans s'en rendre compte : son lien inconscient à l'auteur du livre, qui lui permet d'avoir des visions bien pratiques du passé, l'incite à chaparder ce livre tombé par erreur d'un chariot. Depuis le premier tome, Ophélie n'obtient des informations que par hasard, à grands renforts de "oh, ce truc que j'ai vu il y a dix chapitres, c'était donc ça !" Elle ne fait qu'une pauvre utilisation de son don de liseuse du passé des objets (et donc des gens), parce que la déontologie, c'est important, vous voyez, même quand on est potentiellement confrontée à la fin du monde (à laquelle elle ne croit d'ailleurs pas ? à quoi diable à donc servi la rencontre avec "Dieu" à la fin du premier tome ? celui-là même qui veut prévenir l'effondrement des arches qu'il a crées ? et d'ailleurs, les tomes précédents indiquent que la Déchirure était un accident dû à un accès de colère, cependant le tome trois sous-entend que ce n'en était pas un ? allô ? continuité ? continuité ?? CONTINUITÉ, J'APPELLE LE SAMU).

En parlant de pouvoirs... Nous savons qu'il y a vingt arches, mais nous n'en avons visitées que trois jusqu'à présent (et encore, l'arche dont provient Ophélie, Anima, est à peine explorée) mais nous apprenons enfin qu'il existe vingt esprits de famille, ce qui signifie qu'il existe vingt grandes familles caractérisées par un pouvoir particulier. Ces pouvoirs sont détaillés dans une liste qui ne prend pas la peine de développer en quoi consistent ces pouvoirs (les maîtres du thermalisme ? du charme ?? de la végétalité ? what ?), et il apparaît évident que nous n'en verrons jamais la couleur car il ne reste qu'un tome. Quel est l'intérêt de ces pouvoirs, de ces arches, si l'autrice ne les exploitera jamais ? Quelle est la raison même de leur existence ? Il n'y a pas d'indices, pas de pistes possibles, aucune raison pour cet univers d'exister, et c'est ce constat qui saille ici. L'univers a beau être coloré, il n'en reste pas moins superficiel. Je bouffe toutes les miettes que je trouve, mais je commence sérieusement à crever la dalle, quand même.

J'ai avancé avec, en tête, les critiques d'autres lecteurs qui promettent de l'action dans les derniers chapitres. Nous n'avons pas la même définition d'action. Le dernier "rebondissement" est d'une telle pauvreté ! Il fait suite au long discours d'un méchant qui tombe à la fois comme un cheveu sur la soupe du fait de son absence éclatante pendant l'intégralité du roman (il n'a même pas de scène de dialogue), et en même temps, qu'on attendait au tournant, car Dabos aime révéler ses méchants après les avoir grossièrement cachés de l'intrigue : en général, ce sont des gens qui n'ont pas l'air important, qui ne sont pas particulièrement proches des personnages principaux, et sortent de l'ombre avec l'effet d'un pétard mouillé, en plus d'être affligés d'une coquetterie langagière pédante qui les rend interchangeables.

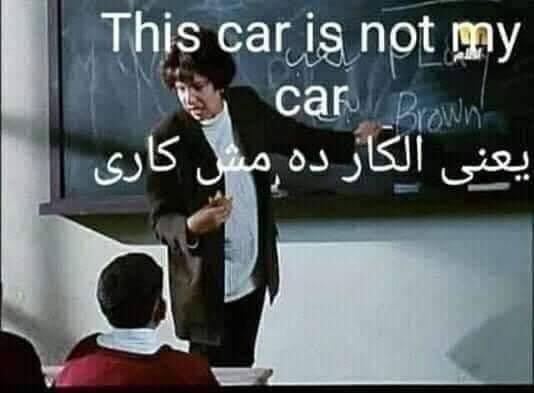

Mais je crois que, ce qui m'a le plus irrité tout le long de cette lecture, c'est le tic de langage qu'a donné Dabos à ses Babéliens : ils ne peuvent s'empêcher de glisser un mot d'anglais à chaque phrase. Ainsi, beaucoup de "well, anyway, really, isn't it, miss" polluent le texte. C'est loin d'être naturel car, well, l'anglais contemporain comme marqueur social n'évoque pas exactement l'exotisme d'une fantasy créative... Dans son ensemble, l'écriture souffre de répétitions dues, je pense, à l'apathie des personnages. Il y a de jolies choses, certes, mais les émotions d'Ophélie sont rarement viscérales lorsqu'elles devraient l'être. Des scènes comme celle des débris de verre dans la douche m'ont évoqué une colère noire qui prend ses racines, entre autres, dans les multiples abus physiques qu'elle subit dans les deux tomes précédents. Mais Ophélie ? Pas grave, elle se met des pansements.

J'ouvrirai au moins le tome final précisément sur cette pensée : que c'est la fin. Et que Christelle Dabos ne peut décemment pas continuer à tourner autour du pot. C'est que je me suis investie, tout de même. J'aurai le fin mot de cette histoire, qu'il soit décevant ou non.