/ˈfɛʁnveː/ discussion

ventiventuno

>

letture ventiventuno

date newest »

newest »

newest »

newest »

Naturalmente tutti parlano una lingua che non capisco, ma tanto qui non capisco quasi niente, e non so neanche cosa sono venuto a fare in Africa.

Ieri arrivando all’aeroporto di Bamako, ore 2.30 notturne, ho smesso di capire cosa stava succedendo. La confusione è cominciata appena siamo usciti dalle mani dei doganieri. Un vecchio con lunga zimarra azzurra, berretto copto, corpo secco, colore della pelle grigio perla, m’ha agganciato al varco. Parlava d’una navette, la corriera per andare a Bamako. Intorno c’erano ragazzi che mi tiravano per le braccia, altri che mi chiedevano come mi chiamo. Io avevo le orecchie che mi ronzavano, per cui confuso e mezzo sordo ho detto al vecchio che andavamo con la sua corriera. Il ragazzo Moussah entra subito in azione come aiutante del vecchio grigio e dice che per ritirare i bagagli ci vuole lo scontrino. Cosa ne so delle usanze di questo paese? Non so neanche dove s’è ficcato il mio socio, in mezzo al trambusto di gente accalcata in un camerone tipo caserma.

Comunque al ritiro dei bagagli e poi quando il ragazzo Moussah ci spingeva sulla corriera del vecchio grigio, ho capito che ormai eravamo legati a lui quasi per la vita. Trascinati attraverso lo spazio come nei sogni e nelle tempeste, vedo Moussah che respinge molti ragazzi accorsi per acchiapparci. Lui è arrivato primo e ha diritto di prelazione su di noi. Dopo in corriera si offende che ho già dimenticato il suo nome. Io tento di impietosirlo spiegando che il ronzio alle orecchie va avanti sempre e mi fa perdere molti suoni, ma niente da fare. I bagagli potevo benissimo ritirarli anch’io, nessuna formalità per il ritiro, a parte il fatto che tutti si facevano avanti a gomitate per acchiappare enormi cartoni o enormi valige, oppure sacchi di riso o tubature imballate o gomme di ricambio e uno persino una cassa con tre galline vive che s’era portato in aereo da Parigi.

Naturalmente tutti parlano una lingua che non capisco, ma tanto qui non capisco quasi niente, e non so neanche cosa sono venuto a fare in Africa. Nel tragitto verso Bamako ho visto soltanto la terra rossa alla luce dei fanali, le strade piene di buche come se avessero bombardato. La piccola corriera aveva dei traballamenti da aereo in un vuoto d’aria. Poi la sfilata di casettine, per lo più baracche, oppure tettoie di paglia, porte di negozietti chiusi, e sopra le porte nel buio quei piccoli tubi bianchi al neon, come quelli usati da noi nel dopoguerra. Ogni casetta o baracca con l’aria di un’anima persa nella savana, ognuna col suo lumicino da fiaba, tubo al neon di luce smorta e polverosa. Per il resto ero frastonato da Moussah che ogni due minuti mi chiedeva se sto bene, io dicevo di sì sempre meno convinto. Cercavo di spiegargli che avevamo bisogno d’un albergo, ma lui continuava a far domande sull’Italia, voleva sapere se conosciamo un certo Armando di professione sarto. Solo dopo m’è venuto in mente che parlava del famoso couturier Armani.

Avventure in Africa

Ieri arrivando all’aeroporto di Bamako, ore 2.30 notturne, ho smesso di capire cosa stava succedendo. La confusione è cominciata appena siamo usciti dalle mani dei doganieri. Un vecchio con lunga zimarra azzurra, berretto copto, corpo secco, colore della pelle grigio perla, m’ha agganciato al varco. Parlava d’una navette, la corriera per andare a Bamako. Intorno c’erano ragazzi che mi tiravano per le braccia, altri che mi chiedevano come mi chiamo. Io avevo le orecchie che mi ronzavano, per cui confuso e mezzo sordo ho detto al vecchio che andavamo con la sua corriera. Il ragazzo Moussah entra subito in azione come aiutante del vecchio grigio e dice che per ritirare i bagagli ci vuole lo scontrino. Cosa ne so delle usanze di questo paese? Non so neanche dove s’è ficcato il mio socio, in mezzo al trambusto di gente accalcata in un camerone tipo caserma.

Comunque al ritiro dei bagagli e poi quando il ragazzo Moussah ci spingeva sulla corriera del vecchio grigio, ho capito che ormai eravamo legati a lui quasi per la vita. Trascinati attraverso lo spazio come nei sogni e nelle tempeste, vedo Moussah che respinge molti ragazzi accorsi per acchiapparci. Lui è arrivato primo e ha diritto di prelazione su di noi. Dopo in corriera si offende che ho già dimenticato il suo nome. Io tento di impietosirlo spiegando che il ronzio alle orecchie va avanti sempre e mi fa perdere molti suoni, ma niente da fare. I bagagli potevo benissimo ritirarli anch’io, nessuna formalità per il ritiro, a parte il fatto che tutti si facevano avanti a gomitate per acchiappare enormi cartoni o enormi valige, oppure sacchi di riso o tubature imballate o gomme di ricambio e uno persino una cassa con tre galline vive che s’era portato in aereo da Parigi.

Naturalmente tutti parlano una lingua che non capisco, ma tanto qui non capisco quasi niente, e non so neanche cosa sono venuto a fare in Africa. Nel tragitto verso Bamako ho visto soltanto la terra rossa alla luce dei fanali, le strade piene di buche come se avessero bombardato. La piccola corriera aveva dei traballamenti da aereo in un vuoto d’aria. Poi la sfilata di casettine, per lo più baracche, oppure tettoie di paglia, porte di negozietti chiusi, e sopra le porte nel buio quei piccoli tubi bianchi al neon, come quelli usati da noi nel dopoguerra. Ogni casetta o baracca con l’aria di un’anima persa nella savana, ognuna col suo lumicino da fiaba, tubo al neon di luce smorta e polverosa. Per il resto ero frastonato da Moussah che ogni due minuti mi chiedeva se sto bene, io dicevo di sì sempre meno convinto. Cercavo di spiegargli che avevamo bisogno d’un albergo, ma lui continuava a far domande sull’Italia, voleva sapere se conosciamo un certo Armando di professione sarto. Solo dopo m’è venuto in mente che parlava del famoso couturier Armani.

Avventure in Africa

Per non considerarmi in vacanza devo scrivere ogni giorno come se fossi a casa, dunque lavorando come al solito, ma temporaneamente dislocato in un campo di concentramento per turisti.

Siamo nell’albergo intitolato hôtel de l’Amitié e mi chiedo di che razza d’amitié si tratta. I turisti qui sequestrati si capisce al volo che non hanno nessuna voglia di parlarsi e neanche di vedersi l’un con l’altro. In ascensore non sanno dove mettere gli occhi, fare amicizie sembra proibito. Questo albergo deve essere stato costruito nel periodo di regime socialista del Mali, e Jean dice che somiglia a molti palazzoni che si vedono a Mosca. Col suo aspetto da gigantesco alverare sa indubbiamente di sovietico, come altre cose che abbiamo visto in giro a cominciare dalla polizia. Secondo Jean sanno di sovietico anche le prostitute acquattate nell’ombra del bar, che hanno lo stesso atteggiamento delle prostitute nei vecchi alberghi di stato in Russia... Ma più di tutto ci prende alla sprovvista il fatto d’essere bianchi. Perché siamo qui a rappresentare non quello che siamo o crediamo d’essere, ma quello che dovremmo essere in quanto bianchi (ricchi, potenti, moderni, compratori di tutto). E portiamo in giro questa rappresentazione come uno scafandro, ognuno nel suo scafandro che lo isola dal mondo esterno. A Jean è venuta quasi una fissazione, e appena vede dei turisti comincia a ripetermi una parola che s’è inventata: “Guarda i pingoni bianchi, noi siamo così”. Ha anche scoperto che la regola dei pingoni è far finta di non vedersi quando si incrociano per strada, precisamente come fanno i clienti nell’hôtel de l’Amitié.

Avventure in Africa

Siamo nell’albergo intitolato hôtel de l’Amitié e mi chiedo di che razza d’amitié si tratta. I turisti qui sequestrati si capisce al volo che non hanno nessuna voglia di parlarsi e neanche di vedersi l’un con l’altro. In ascensore non sanno dove mettere gli occhi, fare amicizie sembra proibito. Questo albergo deve essere stato costruito nel periodo di regime socialista del Mali, e Jean dice che somiglia a molti palazzoni che si vedono a Mosca. Col suo aspetto da gigantesco alverare sa indubbiamente di sovietico, come altre cose che abbiamo visto in giro a cominciare dalla polizia. Secondo Jean sanno di sovietico anche le prostitute acquattate nell’ombra del bar, che hanno lo stesso atteggiamento delle prostitute nei vecchi alberghi di stato in Russia... Ma più di tutto ci prende alla sprovvista il fatto d’essere bianchi. Perché siamo qui a rappresentare non quello che siamo o crediamo d’essere, ma quello che dovremmo essere in quanto bianchi (ricchi, potenti, moderni, compratori di tutto). E portiamo in giro questa rappresentazione come uno scafandro, ognuno nel suo scafandro che lo isola dal mondo esterno. A Jean è venuta quasi una fissazione, e appena vede dei turisti comincia a ripetermi una parola che s’è inventata: “Guarda i pingoni bianchi, noi siamo così”. Ha anche scoperto che la regola dei pingoni è far finta di non vedersi quando si incrociano per strada, precisamente come fanno i clienti nell’hôtel de l’Amitié.

Avventure in Africa

Persino il sogno che descrivo a mia moglie mentre facciamo colazione è soltanto una prima bozza.

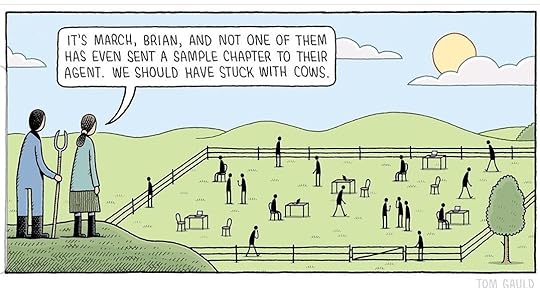

Penso come un genio, scrivo come un autore eminente e parlo come un bambino. Dall’inizio alla fine della mia carriera accademica negli Stati Uniti, da sparuto incaricato a professore di ruolo, non ho mai trasmesso al mio uditorio un solo briciolo di sapere che non fosse stato preparato e dattiloscritto in anticipo e che non fosse sotto i miei occhi sul leggio ben illuminato. Durante le telefonate interurbane i miei ehm-ehm e i miei mah-mah inducono gli interlocutori a passare dalla madrelingua inglese a un patetico francese. Ai ricevimenti, se cerco di intrattenere qualcuno con una storiella, devo ritornare su una buona metà delle mie frasi per integrazioni e cancellature orali. Persino il sogno che descrivo a mia moglie mentre facciamo colazione è soltanto una prima bozza.

Stando così le cose, nessuno dovrebbe chiedermi un’intervista se per «intervista» s’intende una chiacchierata fra due normali esseri umani.

Intransigenze

Penso come un genio, scrivo come un autore eminente e parlo come un bambino. Dall’inizio alla fine della mia carriera accademica negli Stati Uniti, da sparuto incaricato a professore di ruolo, non ho mai trasmesso al mio uditorio un solo briciolo di sapere che non fosse stato preparato e dattiloscritto in anticipo e che non fosse sotto i miei occhi sul leggio ben illuminato. Durante le telefonate interurbane i miei ehm-ehm e i miei mah-mah inducono gli interlocutori a passare dalla madrelingua inglese a un patetico francese. Ai ricevimenti, se cerco di intrattenere qualcuno con una storiella, devo ritornare su una buona metà delle mie frasi per integrazioni e cancellature orali. Persino il sogno che descrivo a mia moglie mentre facciamo colazione è soltanto una prima bozza.

Stando così le cose, nessuno dovrebbe chiedermi un’intervista se per «intervista» s’intende una chiacchierata fra due normali esseri umani.

Intransigenze

Dostoevski, che si occupava di temi accettati dalla maggior parte dei lettori come universali, per la loro portata e il loro significato, è ritenuto uno dei massimi scrittori del mondo. Lei però l’ha definito un mediocre autore che vuole far colpo, maldestro e volgare. Perché?

Chi non è russo non capisce due cose: che non tutti i russi amano Dostoevski quanto lo amano gli americani; e che la maggior parte dei russi che amano Dostoevski venerano in lui il mistico, non già l’artista. Era un profeta, un giornalista dalla lingua sciolta e un teatrante da strapazzo. Ammetto che alcune sue scene, alcune delle sue terribili, farsesche baruffe, sono divertentissime. Ma i suoi assassini dal cuore tenero e le sue prostitute dalla grande anima non si possono sopportare, nemmeno per un istante - il sottoscritto, in ogni caso, non li sopporta.

E' vero che ha definito Hemingway e Conrad « autori di libri per ragazzi » ?

È esattamente ciò che sono. Hemingway è certo il migliore dei due; se non altro ha una voce originale e il merito di avere scritto quel racconto delizioso, di alta qualità artistica, che è Gli uccisori. E la descri“zione del pesce iridescente e della ritmica emissione di urina nella sua celebre storia di pesca è splendida. Di Conrad, invece, non posso accettare lo stile da nego-zietto di souvenir, con le navi in bottiglia e le collane di conchiglie dei cliché romanticheggiami. In nessuno di questi due scrittori riesco a trovare qualcosa che mi piacerebbe avere scritto. Quanto a mentalità ed emozioni, sono irrimediabilmente infantili, e lo stesso si può dire di altri autori molto amati, beniamini della sala professori, conforto e sostegno degli studenti dei corsi di specializzazione, come... ma alcuni sono ancora vivi, e mi ripugna l’idea di ferire certi bravi vecchi mentre ci sono ancora dei morti da seppellire.

E che cosa leggeva, lei, da ragazzo?

Tra i dieci e i quindici anni, a San Pietroburgo, devo aver letto più narrativa e poesia - in inglese, russo e francese — che in qualsiasi altro lustro della mia vita. Mi entusiasmavano soprattutto le opere di Wells, Poe, Browning, Keats, Flaubert, Verlaine, Rimbaud, Cechov, Tolstoj e Aleksandr Blok. In un altro registro, i miei eroi erano la Primula Rossa, Phileas Fogg e Sherlock Holmes. Ero, in altre parole, il rampollo trilingue, perfettamente normale, di una famiglia con una vasta biblioteca. In un periodo successivo, nell’Europa occidentale, tra i venti e i quarant’anni, i miei autori prediletti erano Housman, Rupert Brooke, Norman Douglas, Bergson, Joyce, Proust e Pushkin. Tra questi, parecchi — Poe, Jules Verne, Emmuska Orczy, Conan Doyle e Rupert Brooke - hanno perso a poco a poco la capacità di ammaliarmi ed eccitarmi. Gli altri resistono intatti, e ormai, per quanto mi riguarda, è probabile che siano immuni da cambiamenti. Negli anni Venti e Trenta non ho mai subito, come invece è successo a tanti miei coetanei, le radiazioni della poesia di Eliot, non certo di prim’ordine, o di quella di Pound, sicuramente di second’ordine. Li ho letti a stagione inoltrata, intorno al 1945, nella stanza degli ospiti di un amico americano, e non solo mi hanno lasciato del tutto indifferente, ma non ho capito perché si debba perdere tempo con loro. Immagino però che Eliot e Pound conservino un certo valore sentimentale per i lettori che li hanno scoperti più precocemente di me.

E ora che cosa legge?

Di solito leggo parecchi libri per volta - libri vecchi, libri nuovi, narrativa, saggistica, poesia, di tutto - e quando sul comodino la pila di una dozzina di volumi si è ridotta a due o tre, il che avviene in genere in capo a una settimana, ne metto insieme un’altra. Ci sono alcune sottospecie di narrativa che non tocco mai: i gialli, per esempio, che mi ripugnano, e i romanzi storici. Detesto anche i cosiddetti romanzi « forti », pieni di trite oscenità e di dialoghi torrentizi; quando un editore speranzoso mi manda un nuovo romanzo - « sperando che il libro piaccia a me quanto è piaciuto a lui » -, controllo prima di tutto quanti dialoghi ci sono, e se vien fuori che sono troppi o troppo lunghi, chiudo il libro con un botto e lo bandisco dal mio letto.

C’è qualche autore contemporaneo che le piace leggere?

Certo, ho i miei beniamini: Robbe-Grillet e Borges, per esempio. Con quanta libertà e gratitudine si respira nei loro meravigliosi labirinti! Amo la loro lucidità di pensiero, la purezza e la poesia, il miraggio nello specchio.

Secondo molti critici, credo, questa descrizione può valere benissimo anche per la sua prosa. Fino a che punto pensa che prosa e poesia s’intreccino come forme d’arte?

Con la differenza che io ho cominciato prima: questa è la risposta alla prima parte della sua osservazione. Quanto alla seconda: be’, la poesia, naturalmente, abbraccia tutta la scrittura creativa; non sono mai riuscito a vedere una differenza di genere tra poesia e prosa artistica. Anzi, sarei incline a definire una buona poesia —corta o lunga, non ha importanza - come un concentrato di buona prosa, con o senza l’aggiunta di ritmi e rime ricorrenti. Lo strumento magico della prosodia può migliorare quella che chiamiamo prosa facendone sprigionare tutto il significato, ma anche nella prosa pura e semplice vi sono certi schemi ritmici, c’è la musica di un fraseggio preciso, la scansione del pensiero resa da peculiarità ricorrenti dell’idioma e dell’intonazione. Come nelle moderne classificazioni scientifiche, nel nostro concetto di poesia e di prosa c’è oggi molta sovrapposizione. Il ponte di bambù gettato fra l’una e l’altra è la metafora.

Intransigenze

Chi non è russo non capisce due cose: che non tutti i russi amano Dostoevski quanto lo amano gli americani; e che la maggior parte dei russi che amano Dostoevski venerano in lui il mistico, non già l’artista. Era un profeta, un giornalista dalla lingua sciolta e un teatrante da strapazzo. Ammetto che alcune sue scene, alcune delle sue terribili, farsesche baruffe, sono divertentissime. Ma i suoi assassini dal cuore tenero e le sue prostitute dalla grande anima non si possono sopportare, nemmeno per un istante - il sottoscritto, in ogni caso, non li sopporta.

E' vero che ha definito Hemingway e Conrad « autori di libri per ragazzi » ?

È esattamente ciò che sono. Hemingway è certo il migliore dei due; se non altro ha una voce originale e il merito di avere scritto quel racconto delizioso, di alta qualità artistica, che è Gli uccisori. E la descri“zione del pesce iridescente e della ritmica emissione di urina nella sua celebre storia di pesca è splendida. Di Conrad, invece, non posso accettare lo stile da nego-zietto di souvenir, con le navi in bottiglia e le collane di conchiglie dei cliché romanticheggiami. In nessuno di questi due scrittori riesco a trovare qualcosa che mi piacerebbe avere scritto. Quanto a mentalità ed emozioni, sono irrimediabilmente infantili, e lo stesso si può dire di altri autori molto amati, beniamini della sala professori, conforto e sostegno degli studenti dei corsi di specializzazione, come... ma alcuni sono ancora vivi, e mi ripugna l’idea di ferire certi bravi vecchi mentre ci sono ancora dei morti da seppellire.

E che cosa leggeva, lei, da ragazzo?

Tra i dieci e i quindici anni, a San Pietroburgo, devo aver letto più narrativa e poesia - in inglese, russo e francese — che in qualsiasi altro lustro della mia vita. Mi entusiasmavano soprattutto le opere di Wells, Poe, Browning, Keats, Flaubert, Verlaine, Rimbaud, Cechov, Tolstoj e Aleksandr Blok. In un altro registro, i miei eroi erano la Primula Rossa, Phileas Fogg e Sherlock Holmes. Ero, in altre parole, il rampollo trilingue, perfettamente normale, di una famiglia con una vasta biblioteca. In un periodo successivo, nell’Europa occidentale, tra i venti e i quarant’anni, i miei autori prediletti erano Housman, Rupert Brooke, Norman Douglas, Bergson, Joyce, Proust e Pushkin. Tra questi, parecchi — Poe, Jules Verne, Emmuska Orczy, Conan Doyle e Rupert Brooke - hanno perso a poco a poco la capacità di ammaliarmi ed eccitarmi. Gli altri resistono intatti, e ormai, per quanto mi riguarda, è probabile che siano immuni da cambiamenti. Negli anni Venti e Trenta non ho mai subito, come invece è successo a tanti miei coetanei, le radiazioni della poesia di Eliot, non certo di prim’ordine, o di quella di Pound, sicuramente di second’ordine. Li ho letti a stagione inoltrata, intorno al 1945, nella stanza degli ospiti di un amico americano, e non solo mi hanno lasciato del tutto indifferente, ma non ho capito perché si debba perdere tempo con loro. Immagino però che Eliot e Pound conservino un certo valore sentimentale per i lettori che li hanno scoperti più precocemente di me.

E ora che cosa legge?

Di solito leggo parecchi libri per volta - libri vecchi, libri nuovi, narrativa, saggistica, poesia, di tutto - e quando sul comodino la pila di una dozzina di volumi si è ridotta a due o tre, il che avviene in genere in capo a una settimana, ne metto insieme un’altra. Ci sono alcune sottospecie di narrativa che non tocco mai: i gialli, per esempio, che mi ripugnano, e i romanzi storici. Detesto anche i cosiddetti romanzi « forti », pieni di trite oscenità e di dialoghi torrentizi; quando un editore speranzoso mi manda un nuovo romanzo - « sperando che il libro piaccia a me quanto è piaciuto a lui » -, controllo prima di tutto quanti dialoghi ci sono, e se vien fuori che sono troppi o troppo lunghi, chiudo il libro con un botto e lo bandisco dal mio letto.

C’è qualche autore contemporaneo che le piace leggere?

Certo, ho i miei beniamini: Robbe-Grillet e Borges, per esempio. Con quanta libertà e gratitudine si respira nei loro meravigliosi labirinti! Amo la loro lucidità di pensiero, la purezza e la poesia, il miraggio nello specchio.

Secondo molti critici, credo, questa descrizione può valere benissimo anche per la sua prosa. Fino a che punto pensa che prosa e poesia s’intreccino come forme d’arte?

Con la differenza che io ho cominciato prima: questa è la risposta alla prima parte della sua osservazione. Quanto alla seconda: be’, la poesia, naturalmente, abbraccia tutta la scrittura creativa; non sono mai riuscito a vedere una differenza di genere tra poesia e prosa artistica. Anzi, sarei incline a definire una buona poesia —corta o lunga, non ha importanza - come un concentrato di buona prosa, con o senza l’aggiunta di ritmi e rime ricorrenti. Lo strumento magico della prosodia può migliorare quella che chiamiamo prosa facendone sprigionare tutto il significato, ma anche nella prosa pura e semplice vi sono certi schemi ritmici, c’è la musica di un fraseggio preciso, la scansione del pensiero resa da peculiarità ricorrenti dell’idioma e dell’intonazione. Come nelle moderne classificazioni scientifiche, nel nostro concetto di poesia e di prosa c’è oggi molta sovrapposizione. Il ponte di bambù gettato fra l’una e l’altra è la metafora.

Intransigenze

Centinaia, letteralmente centinaia

Be’, quando penso ai critici in generale, divido la famiglia in tre sottofamiglie. In primo luogo, i recensori di professione, quasi sempre imbrattacarte o zappaterra, che riempiono puntualmente lo spazio loro assegnato nei cimiteri dei giornali della domenica. In secondo luogo, i critici più ambiziosi, che ad anni alterni raccolgono i loro articoli in volumi dai sapienti titoli allusivi: La terra inesplorata, o roba del genere. E in terzo luogo, i miei colleghi scrittori, i quali recensiscono un libro che amano o detestano. Non poche brillanti fascette e fosche inimicizie sono nate in questo modo.

Quando uno scrittore di cui ammiro l’opera loda la mia, non posso non provare, insieme a una piccola onda di calore quasi umano, un senso di armonia e di logica rispettata. Ma ho anche la stupida sensazione che molto presto, se non faccio subito qualcosa, quel tale o quella tale si raffredderà e si defilerà alla chetichella; ma io non so che fare, e non faccio mai niente, ed ecco che la mattina dopo gelide nuvole nascondono le montagne piene di luce. In tutti gli altri casi, devo confessarlo, sbadiglio e dimentico. Certo, ogni autore che si rispetti ha la sua bella corte di buffoni e criticonzoli - splendida parola: criticonzoli, o criticastri —i quali, più che demolire lui, si demoliscono a vicenda con le loro pagliacciate.

Come se non bastasse, le mie varie antipatie, che di tanto in tanto mi piace manifestare, sembrano fatte apposta per irritare la gente. Si dà il caso che io giudichi effimere e di second’ordine le opere di parecchi scrittori gonfiati - come Camus, Lorca, Kazantzakis, D.H. Lawrence, Thomas Mann, Thomas Wolfe e centinaia, letteralmente centinaia, di altri « grandi » di second’ordine. Ed è ovvio che per questo motivo sono automaticamente detestato dai loro seguaci, dai seguaci del kitsch, dai seguaci delle mode e dai robot di ogni genere. Nell'insieme, per quel che riguarda la mia narrativa, resto sovranamente impassibile di fronte alle critiche sfavorevoli. E invece mi piace passare alle rappresaglie se qualche tronfio somaro trova da ridire sulle mie traduzioni e divulga una farsesca ignoranza della lingua e della letteratura russe.

Intransigenze

Be’, quando penso ai critici in generale, divido la famiglia in tre sottofamiglie. In primo luogo, i recensori di professione, quasi sempre imbrattacarte o zappaterra, che riempiono puntualmente lo spazio loro assegnato nei cimiteri dei giornali della domenica. In secondo luogo, i critici più ambiziosi, che ad anni alterni raccolgono i loro articoli in volumi dai sapienti titoli allusivi: La terra inesplorata, o roba del genere. E in terzo luogo, i miei colleghi scrittori, i quali recensiscono un libro che amano o detestano. Non poche brillanti fascette e fosche inimicizie sono nate in questo modo.

Quando uno scrittore di cui ammiro l’opera loda la mia, non posso non provare, insieme a una piccola onda di calore quasi umano, un senso di armonia e di logica rispettata. Ma ho anche la stupida sensazione che molto presto, se non faccio subito qualcosa, quel tale o quella tale si raffredderà e si defilerà alla chetichella; ma io non so che fare, e non faccio mai niente, ed ecco che la mattina dopo gelide nuvole nascondono le montagne piene di luce. In tutti gli altri casi, devo confessarlo, sbadiglio e dimentico. Certo, ogni autore che si rispetti ha la sua bella corte di buffoni e criticonzoli - splendida parola: criticonzoli, o criticastri —i quali, più che demolire lui, si demoliscono a vicenda con le loro pagliacciate.

Come se non bastasse, le mie varie antipatie, che di tanto in tanto mi piace manifestare, sembrano fatte apposta per irritare la gente. Si dà il caso che io giudichi effimere e di second’ordine le opere di parecchi scrittori gonfiati - come Camus, Lorca, Kazantzakis, D.H. Lawrence, Thomas Mann, Thomas Wolfe e centinaia, letteralmente centinaia, di altri « grandi » di second’ordine. Ed è ovvio che per questo motivo sono automaticamente detestato dai loro seguaci, dai seguaci del kitsch, dai seguaci delle mode e dai robot di ogni genere. Nell'insieme, per quel che riguarda la mia narrativa, resto sovranamente impassibile di fronte alle critiche sfavorevoli. E invece mi piace passare alle rappresaglie se qualche tronfio somaro trova da ridire sulle mie traduzioni e divulga una farsesca ignoranza della lingua e della letteratura russe.

Intransigenze

Ha un suo metodo nell’insegnamento della letteratura?

Posso farle qualche esempio. Quando studiavano il famoso racconto di Kafka, i miei allievi dovevano sapere esattamente in “quale tipo d’insetto si trasforma Gregor (è un tondeggiante scarabeo stercorario, non il piatto scarafaggio ai certi traduttori disinvolti) e dovevano essere in grado di descrivere esattamente la distribuzione delle stanze, con la posizione delle porte e dei mobili, nell’appartamento della famiglia Samsa. Per l'Ulisse dovevano conoscere la pianta di Dublino. Sono convinto che si debba insistere sul particolare specifico; le idee generali sanno badare a se stesse. L’Ulisse, naturalmente, è un’opera d’arte divina e continuerà a vivere a dispetto delle nullità accademiche che lo trasformano in una congerie di simboli o di miti greci. Una volta diedi un votaccio a uno studente solo perché aveva appioppato ai capitoli del libro i titoli presi in prestito da Omero senza neppure accorgersi degli andirivieni dell’uomo con l’impermeabile marrone. Non sapeva neppure chi fosse l’uomo con l’impermeabile marrone. Oh, sì, ben venga chi mi paragona a Joyce, ma il mio inglese è un tennis da strapazzo rispetto a quello di Joyce, che è un gioco da campione.

Come mai è venuto a vivere in Svizzera?

A mano a mano che invecchio e ingrasso, faccio sempre più fatica ad alzarmi da questa o quella comoda poltrona o sedia a sdraio in cui mi sono lasciato sprofondare esalando contentezza. Ormai, andare da Montreux a Losanna mi riesce difficile quanto un viaggio a Parigi, Londra o New York. Invece sono pronto a farmi quindici o venti chilometri al giorno, su e giù per i sentieri di montagna, in cerca di farfalle, come faccio ogni estate. Uno dei motivi per cui abito a Montreux è che la vista dalla mia poltrona ha un effetto meravigliosamente sedativo o eccitante, secondo il mio umore o l’umore del lago. Mi affretto ad aggiungere che non soltanto non sono un evasore fiscale, ma devo anche sborsare un bella sommetta all’erario svizzero in aggiunta alla mole delle tasse americane, così imponente che quasi mi priva di quella splendida vista. Sento una grande nostalgia per l’America, e non appena avrò raccolto l’energia necessaria ci tornerò per sempre.

Dov’è la poltrona?

La poltrona è nell’altra stanza, nel mio studio. Ma era una metafora: la poltrona è l’intero albergo, il giardino, tutto.

Dove andrebbe a vivere in America?

Credo che mi piacerebbe vivere in California, o a New York, o a Cambridge, nel Massachusetts. O in una combinazione di questi tre posti.

Spesso, per la padronanza dell’inglese, la paragonano a Joseph Conrad.

Be’, mettiamola così. Da ragazzo ero un lettore vorace, come pare siano tutti gli scrittori da piccoli, e fra gli otto e i quattordici anni andavo pazzo per i libri romantici - romantici in senso lato - di gente come Conan Doyle, Kipling, Joseph Conrad, Chesterton, Oscar Wilde e “altri che sono essenzialmente scrittori per giovanissimi. Ma come ho ben detto da qualche parte, sono diverso da Joseph Conradicalmente. Innanzi tutto, Conrad non ha mai scritto nella sua madrelingua prima di diventare uno scrittore inglese; e, in secondo luogo, oggi non sopporto più i suoi forbiti cliché e i suoi conflitti primitivi. Una volta scrisse che preferiva la traduzione di Anna Karenin di Mrs. Garnett all’originale! Sono cose che fan sognare — « ça fait rèver », come usava dire Flaubert di fronte a qualche abissale stupidità. Fin dai giorni in cui certe formidabili mediocrità come Galsworthy, Dreiser, una persona chiamata Tagore, un’altra chiamata Maksim Gorki, una terza chiamata Romain Rolland, passavano comunemente per geni, mi hanno sempre sconcertato e divertito le nozioni prefabbricate che circolano intorno ai « grandi libri ». Per esempio, che l’asinina Morte a Venezia di Mann o il melodrammatico e ignobilmente scritto Zhivago di Pasternak o le pannocchiesche cronache di Faulkner si possano giudicare « capolavori » - o almeno « grandi libri », per usare la formula giornalistica - è per me un’assurda illusione, come quando una persona ipnotizzata fa all’amore con una sedia. I miei massimi capolavori della narrativa del ventesimo secolo sono, nell’ordine, Ulisse di Joyce, La metamorfosi di Kafka, Pietroburgo di Bely e la prima metà della fiaba di Proust, Alla ricerca del tempo perduto.

E la letteratura americana! Vedo che non ci sono capolavori americani nella sua lista. Che cosa pensa della letteratura americana del dopoguerra?

Be’, è raro che in una generazione esistano simultaneamente più di due o tre scrittori davvero di prim’ordine. Penso che Salinger e Updike siano di gran lunga gli artisti migliori degli ultimi anni. Il bestseller fasullo, tutto sesso, il romanzo violento e volgare, l’esposizione romanzata di problemi sociali o politici e, in generale, i romanzi in cui prevalgono su tutto il resto i dialoghi o i commenti sociologici — questa roba è rigorosamente bandita dal mio comodino. E la popolare miscela di pornografia e frottole ideologiche è qualcosa che mi fa semplicemente vomitare.

Che cosa pensa della letteratura russa del dopoguerra?

La letteratura sovietica... Be’, subito dopo la rivoluzione bolscevica, negli anni Venti e all’inizio dei Trenta, si riusciva ancora a distinguere in mezzo alle spaventose insulsaggini della propaganda sovietica la voce agonizzante di una cultura anteriore. La mentalità primitiva e banale di una politica imposta — di qualsiasi politica — può solo produrre arte primitiva e banale. Ciò vale in particolare per la cosiddetta letteratura del « realismo socialista » e « proletaria » patrocinata dallo Stato di polizia sovietico. I suoi babbuini in stivaloni hanno sterminato a poco a poco gli autori veramente dotati, l’individuo eccezionale, il fragile genio. Uno dei casi più tristi è forse quello di Osip Mandelshtam — un poeta meraviglioso, il più grande tra quelli che in Russia hanno cercato di sopravvivere sotto i soviet “-, perseguitato da un’amministrazione brutale e imbecille, e infine mandato a morire in uno sperduto campo di concentramento.

Le poesie che continuò eroicamente a comporre fino a quando la pazzia oscurò il suo limpido genio sono esempi ammirevoli di quello che può una mente umana, in profondità e in altezza. La loro lettura accresce il salutare disprezzo per la ferocia sovietica.

I tiranni e i torturatori non riusciranno mai a nascondere i loro comici passi falsi dietro le loro cosmiche acrobazie. La risata sprezzante è un’ottima cosa, ma non basta per scaricare la coscienza. E quando leggo le poesie di Mandelshtam, composte sotto il maledetto regime di quelle bestie, provo una specie di vergogna impotente, io che sono così libero di vivere e pensare e scrivere e parlare nella parte libera del mondo. — Sono gii unici momenti in cui la libertà ha un sapore amaro.

Intransigenze

Posso farle qualche esempio. Quando studiavano il famoso racconto di Kafka, i miei allievi dovevano sapere esattamente in “quale tipo d’insetto si trasforma Gregor (è un tondeggiante scarabeo stercorario, non il piatto scarafaggio ai certi traduttori disinvolti) e dovevano essere in grado di descrivere esattamente la distribuzione delle stanze, con la posizione delle porte e dei mobili, nell’appartamento della famiglia Samsa. Per l'Ulisse dovevano conoscere la pianta di Dublino. Sono convinto che si debba insistere sul particolare specifico; le idee generali sanno badare a se stesse. L’Ulisse, naturalmente, è un’opera d’arte divina e continuerà a vivere a dispetto delle nullità accademiche che lo trasformano in una congerie di simboli o di miti greci. Una volta diedi un votaccio a uno studente solo perché aveva appioppato ai capitoli del libro i titoli presi in prestito da Omero senza neppure accorgersi degli andirivieni dell’uomo con l’impermeabile marrone. Non sapeva neppure chi fosse l’uomo con l’impermeabile marrone. Oh, sì, ben venga chi mi paragona a Joyce, ma il mio inglese è un tennis da strapazzo rispetto a quello di Joyce, che è un gioco da campione.

Come mai è venuto a vivere in Svizzera?

A mano a mano che invecchio e ingrasso, faccio sempre più fatica ad alzarmi da questa o quella comoda poltrona o sedia a sdraio in cui mi sono lasciato sprofondare esalando contentezza. Ormai, andare da Montreux a Losanna mi riesce difficile quanto un viaggio a Parigi, Londra o New York. Invece sono pronto a farmi quindici o venti chilometri al giorno, su e giù per i sentieri di montagna, in cerca di farfalle, come faccio ogni estate. Uno dei motivi per cui abito a Montreux è che la vista dalla mia poltrona ha un effetto meravigliosamente sedativo o eccitante, secondo il mio umore o l’umore del lago. Mi affretto ad aggiungere che non soltanto non sono un evasore fiscale, ma devo anche sborsare un bella sommetta all’erario svizzero in aggiunta alla mole delle tasse americane, così imponente che quasi mi priva di quella splendida vista. Sento una grande nostalgia per l’America, e non appena avrò raccolto l’energia necessaria ci tornerò per sempre.

Dov’è la poltrona?

La poltrona è nell’altra stanza, nel mio studio. Ma era una metafora: la poltrona è l’intero albergo, il giardino, tutto.

Dove andrebbe a vivere in America?

Credo che mi piacerebbe vivere in California, o a New York, o a Cambridge, nel Massachusetts. O in una combinazione di questi tre posti.

Spesso, per la padronanza dell’inglese, la paragonano a Joseph Conrad.

Be’, mettiamola così. Da ragazzo ero un lettore vorace, come pare siano tutti gli scrittori da piccoli, e fra gli otto e i quattordici anni andavo pazzo per i libri romantici - romantici in senso lato - di gente come Conan Doyle, Kipling, Joseph Conrad, Chesterton, Oscar Wilde e “altri che sono essenzialmente scrittori per giovanissimi. Ma come ho ben detto da qualche parte, sono diverso da Joseph Conradicalmente. Innanzi tutto, Conrad non ha mai scritto nella sua madrelingua prima di diventare uno scrittore inglese; e, in secondo luogo, oggi non sopporto più i suoi forbiti cliché e i suoi conflitti primitivi. Una volta scrisse che preferiva la traduzione di Anna Karenin di Mrs. Garnett all’originale! Sono cose che fan sognare — « ça fait rèver », come usava dire Flaubert di fronte a qualche abissale stupidità. Fin dai giorni in cui certe formidabili mediocrità come Galsworthy, Dreiser, una persona chiamata Tagore, un’altra chiamata Maksim Gorki, una terza chiamata Romain Rolland, passavano comunemente per geni, mi hanno sempre sconcertato e divertito le nozioni prefabbricate che circolano intorno ai « grandi libri ». Per esempio, che l’asinina Morte a Venezia di Mann o il melodrammatico e ignobilmente scritto Zhivago di Pasternak o le pannocchiesche cronache di Faulkner si possano giudicare « capolavori » - o almeno « grandi libri », per usare la formula giornalistica - è per me un’assurda illusione, come quando una persona ipnotizzata fa all’amore con una sedia. I miei massimi capolavori della narrativa del ventesimo secolo sono, nell’ordine, Ulisse di Joyce, La metamorfosi di Kafka, Pietroburgo di Bely e la prima metà della fiaba di Proust, Alla ricerca del tempo perduto.

E la letteratura americana! Vedo che non ci sono capolavori americani nella sua lista. Che cosa pensa della letteratura americana del dopoguerra?

Be’, è raro che in una generazione esistano simultaneamente più di due o tre scrittori davvero di prim’ordine. Penso che Salinger e Updike siano di gran lunga gli artisti migliori degli ultimi anni. Il bestseller fasullo, tutto sesso, il romanzo violento e volgare, l’esposizione romanzata di problemi sociali o politici e, in generale, i romanzi in cui prevalgono su tutto il resto i dialoghi o i commenti sociologici — questa roba è rigorosamente bandita dal mio comodino. E la popolare miscela di pornografia e frottole ideologiche è qualcosa che mi fa semplicemente vomitare.

Che cosa pensa della letteratura russa del dopoguerra?

La letteratura sovietica... Be’, subito dopo la rivoluzione bolscevica, negli anni Venti e all’inizio dei Trenta, si riusciva ancora a distinguere in mezzo alle spaventose insulsaggini della propaganda sovietica la voce agonizzante di una cultura anteriore. La mentalità primitiva e banale di una politica imposta — di qualsiasi politica — può solo produrre arte primitiva e banale. Ciò vale in particolare per la cosiddetta letteratura del « realismo socialista » e « proletaria » patrocinata dallo Stato di polizia sovietico. I suoi babbuini in stivaloni hanno sterminato a poco a poco gli autori veramente dotati, l’individuo eccezionale, il fragile genio. Uno dei casi più tristi è forse quello di Osip Mandelshtam — un poeta meraviglioso, il più grande tra quelli che in Russia hanno cercato di sopravvivere sotto i soviet “-, perseguitato da un’amministrazione brutale e imbecille, e infine mandato a morire in uno sperduto campo di concentramento.

Le poesie che continuò eroicamente a comporre fino a quando la pazzia oscurò il suo limpido genio sono esempi ammirevoli di quello che può una mente umana, in profondità e in altezza. La loro lettura accresce il salutare disprezzo per la ferocia sovietica.

I tiranni e i torturatori non riusciranno mai a nascondere i loro comici passi falsi dietro le loro cosmiche acrobazie. La risata sprezzante è un’ottima cosa, ma non basta per scaricare la coscienza. E quando leggo le poesie di Mandelshtam, composte sotto il maledetto regime di quelle bestie, provo una specie di vergogna impotente, io che sono così libero di vivere e pensare e scrivere e parlare nella parte libera del mondo. — Sono gii unici momenti in cui la libertà ha un sapore amaro.

Intransigenze

Si diverte un mondo a sparare a tutto spiano ma alla fine mi sembra anche più onesto così: in letteratura o si ama o si bandisce dal comodino, inutile star tanto a girarci attorno (al comodino) :)

Non bisogna commiserarsi

Sul palcoscenico non ci si lascia dietro niente. Il palcoscenico se ne infischia di chi lo occupa, Giselle, Giselle Fayolle, Anne-Marie

Neanche una traccia di nessuno. Né l’odore. Né l’ombra

Ho avuto una vita felice, sa

Non avevo il fisico per il cinema

Ho fatto Clitennestra, signorina cara, a un’età in cui nella vita vera non ero ancora madre

Raymond Lice faceva Agamennone

Raymond Lice nei panni di Agamennone era un delirio, un controsenso totale, Raymond Lice che aveva perennemente addosso quel fetore di cipolla nei panni del re di Micene, gli dicevo puzzi di cipolla, lui diceva invece di criticare dammi una mentina, no, tu hai bisogno di ben altro che di una mentina Raymond è il tuo esofago. Si offendeva perché criticavo la sua digestione. Raymond aveva quarant’anni più di noi e la testa fissata direttamente sul busto. Io avevo un’acconciatura alla greca, a balze, con i nastri e in cima al capo una grossa torre ondulata. Al quarto atto, mentre mi gettavo ai suoi piedi, mi sfilavo alla chetichella uno spillone, le ciocche della parrucca mi cadevano sulle spalle, sul viso, lungo la schiena, in boccoli soprannaturali, io li scuotevo in tutti i sensi agitando la testa, facevo una voce affannosa ma ardente, Raymond faceva la sua voce cavernosa ed eravamo la beltà e il re dell’impero

A volte, sul palcoscenico, sono stata Anne-Marie la beltà

Sì, signorina

Sì, cara

Sul palcoscenico non ci si lascia dietro niente. Il palcoscenico se ne infischia di chi lo occupa, Giselle, Giselle Fayolle, Anne-Marie

Neanche una traccia di nessuno. Né l’odore. Né l’ombra

Ho avuto una vita felice, sa

Non avevo il fisico per il cinema

Ho fatto Clitennestra, signorina cara, a un’età in cui nella vita vera non ero ancora madre

Raymond Lice faceva Agamennone

Raymond Lice nei panni di Agamennone era un delirio, un controsenso totale, Raymond Lice che aveva perennemente addosso quel fetore di cipolla nei panni del re di Micene, gli dicevo puzzi di cipolla, lui diceva invece di criticare dammi una mentina, no, tu hai bisogno di ben altro che di una mentina Raymond è il tuo esofago. Si offendeva perché criticavo la sua digestione. Raymond aveva quarant’anni più di noi e la testa fissata direttamente sul busto. Io avevo un’acconciatura alla greca, a balze, con i nastri e in cima al capo una grossa torre ondulata. Al quarto atto, mentre mi gettavo ai suoi piedi, mi sfilavo alla chetichella uno spillone, le ciocche della parrucca mi cadevano sulle spalle, sul viso, lungo la schiena, in boccoli soprannaturali, io li scuotevo in tutti i sensi agitando la testa, facevo una voce affannosa ma ardente, Raymond faceva la sua voce cavernosa ed eravamo la beltà e il re dell’impero

A volte, sul palcoscenico, sono stata Anne-Marie la beltà

Sì, signorina

Sì, cara

Piatta è piatta. Su questo non c’è alcun dubbio. Si stende a perdita d’occhio interrotta solo da filari di pioppi e piccoli boschetti sopravvissuti alle trasformazioni agricole dell’ultimo secolo e mezzo. Se provi a camminare, la cosa migliore è seguire uno dei tanti canali che tracciano direttrici dentro il piatto senza fine. Non procedere lungo la strada, perché potrebbe essere pericoloso anche di giorno, sebbene raramente passi qualcuno, e quando sfreccia un’automobile lungo il rettifilo, è meglio scendere nel fossatello laterale e lasciarla passare, anche a costo di bagnarsi le scarpe, perché, salvo i mesi caldi, un po’ d’acqua reflua c’è sempre.

Il fatto è che non è bene stare sull’asfalto a fare da bersaglio. Dato che qui nessuno cammina lungo la strada, le vetture si lanciano ad alta velocità, una piccola ebbrezza da queste parti – tutti piloti in Emilia – e manco ti vedono. Tu sei un puntino all’orizzonte, un puntino che non si vede neppure, al massimo sei poco piú grande di un moscerino e quando t’inquadrano sul vetro del parabrezza, sono già oltre e probabilmente ti hanno urtato; se ti va bene, sbattuto giú nel canale. Dove è meglio, data la situazione, scendere da sé.

Il fatto è che non è bene stare sull’asfalto a fare da bersaglio. Dato che qui nessuno cammina lungo la strada, le vetture si lanciano ad alta velocità, una piccola ebbrezza da queste parti – tutti piloti in Emilia – e manco ti vedono. Tu sei un puntino all’orizzonte, un puntino che non si vede neppure, al massimo sei poco piú grande di un moscerino e quando t’inquadrano sul vetro del parabrezza, sono già oltre e probabilmente ti hanno urtato; se ti va bene, sbattuto giú nel canale. Dove è meglio, data la situazione, scendere da sé.

La forma della nostra pianura. Pensa te, andare in Africa per capire tutto.

I Romani si sa, sono stati dappertutto, e ancora si trovano loro tracce in luoghi remoti dove non si crede che siano stati, e invece sí. Hanno diviso il mondo che possedevano in quadrati e poi in rettangoli piú piccoli. Ebbene questo Falbe era un militare e aveva preso parte alle guerre napoleoniche, capitano di vascello, poi console generale della Danimarca a Tunisi, quindi in Grecia. Aveva smesso di navigare sulle navi del suo paese, era sceso a terra e si era messo a camminare. Aveva anche la passione per le medaglie, cosí che era finito, credo dopo tutto questo, ma non ne sono sicuro, a lavorare al Gabinetto numismatico di Rosenborg, Palazzo Reale, Copenaghen.

Nel ritratto che ho scovato ha l’aria di un ragazzo mal cresciuto con due occhi molto grandi e il visino piccolo, una capigliatura scomposta che gli cade a ciuffo sulla destra. Forse l’hanno ritratto al mattino presto, appena alzato, quando non si era sistemato con il pettine. Che sia un uomo di mare si capisce dalla miniatura opera di un tale Autissier, conservata al Museo navale della capitale danese, dove si scorge un vascello visto di poppa sulla destra e poi l’abito da ufficiale con le mostrine. Ebbene questo signore è colui che ha scoperto la storia della forma della nostra pianura. Immagino, per quanto non ne sia certo, che non sia mai venuto da queste parti e neppure che si sia fermato in una delle vecchie osterie di qui. Allora, nel 1833, ce n’erano.

Arrivando a Cartagine Falbe si era lamentato che nessuno avesse ancora disegnato una carta attendibile del luogo, cosí che dovette fare un rilevamento topografico delle rovine e della città di Cartagine. Poiché era un acquerellista, e neppure male, da come si può giudicare alla Biblioteca reale danese, si mise a dipingere quello che vedeva: le terme, la baia di Tunisi, la città. Sono opere di un certo gusto, con resti di muri, asini, case tradizionali. Insomma un uomo dai molti talenti quel marinaio d’acqua salata. Fece dei rilevamenti, ma con molta discrezione per non irritare le autorità locali, visto che era un militare, e poi un diplomatico; la gente era sospettosa a quelle latitudini, e non solo. Lui non mirava alle rovine, bensí alla metrica dello spazio, alla centuriazione.

Ecco di nuovo la parola. Centuriazione. Il Gran Danese ha scoperto, o meglio riscoperto, questo metodo di definizione del territorio. Prima di andare avanti, e arrivare alla lettera, voglio raccontare altre cose della storia di Falbe. La carta che realizzò era in scala 1:16 000. Fece il rilievo dei luoghi “– case di campagna di colleghi – e le misure usate erano in piedi francesi. Si concentrò sulla zona dell’antica Cartagine, la capitale mancata dell’antichità. Si è conservata la carta che realizzò. Gli arabi insediatisi avevano costruito le strade, i muri, le case e persino i giardini, seguendo le linee tracciate dai romani. Tutto secondo quei 708 metri di lato, tradotti in 2400 piedi: la centuria.

Non ti pare possibile che questo paesaggio qui davanti, fuori dal bar, lungo i campi, i canali e i fossati sia lo stesso di allora? Invece sí. Tutto segue quel reticolo steso secoli e secoli fa dai nostri predecessori. Predecessori? Ti sei mai chiesto da chi discendi tu? Liguri, Galli Boi, Etruschi, Latini, Umbri, Volsci, Piceni. Chi lo sa? Ci siamo cosí mescolati in questi due o tre millenni che dirlo è difficile, anche se c’è chi ha studiato i nostri DNA, andando tanto indietro da accertare quanto in noi, Homo sapiens sapiens, ci sia degli uomini e delle donne di Neanderthal. Ebbene, nonostante tutto questo rimescolamento di geni e popolazioni, predoni saraceni compresi, l’unica cosa rimasta visibile – perché il DNA chi lo vede, e poi i tratti somatici chi li sa piú leggere, scomparso Lombroso? – sono proprio le centurie romane.

I Romani si sa, sono stati dappertutto, e ancora si trovano loro tracce in luoghi remoti dove non si crede che siano stati, e invece sí. Hanno diviso il mondo che possedevano in quadrati e poi in rettangoli piú piccoli. Ebbene questo Falbe era un militare e aveva preso parte alle guerre napoleoniche, capitano di vascello, poi console generale della Danimarca a Tunisi, quindi in Grecia. Aveva smesso di navigare sulle navi del suo paese, era sceso a terra e si era messo a camminare. Aveva anche la passione per le medaglie, cosí che era finito, credo dopo tutto questo, ma non ne sono sicuro, a lavorare al Gabinetto numismatico di Rosenborg, Palazzo Reale, Copenaghen.

Nel ritratto che ho scovato ha l’aria di un ragazzo mal cresciuto con due occhi molto grandi e il visino piccolo, una capigliatura scomposta che gli cade a ciuffo sulla destra. Forse l’hanno ritratto al mattino presto, appena alzato, quando non si era sistemato con il pettine. Che sia un uomo di mare si capisce dalla miniatura opera di un tale Autissier, conservata al Museo navale della capitale danese, dove si scorge un vascello visto di poppa sulla destra e poi l’abito da ufficiale con le mostrine. Ebbene questo signore è colui che ha scoperto la storia della forma della nostra pianura. Immagino, per quanto non ne sia certo, che non sia mai venuto da queste parti e neppure che si sia fermato in una delle vecchie osterie di qui. Allora, nel 1833, ce n’erano.

Arrivando a Cartagine Falbe si era lamentato che nessuno avesse ancora disegnato una carta attendibile del luogo, cosí che dovette fare un rilevamento topografico delle rovine e della città di Cartagine. Poiché era un acquerellista, e neppure male, da come si può giudicare alla Biblioteca reale danese, si mise a dipingere quello che vedeva: le terme, la baia di Tunisi, la città. Sono opere di un certo gusto, con resti di muri, asini, case tradizionali. Insomma un uomo dai molti talenti quel marinaio d’acqua salata. Fece dei rilevamenti, ma con molta discrezione per non irritare le autorità locali, visto che era un militare, e poi un diplomatico; la gente era sospettosa a quelle latitudini, e non solo. Lui non mirava alle rovine, bensí alla metrica dello spazio, alla centuriazione.

Ecco di nuovo la parola. Centuriazione. Il Gran Danese ha scoperto, o meglio riscoperto, questo metodo di definizione del territorio. Prima di andare avanti, e arrivare alla lettera, voglio raccontare altre cose della storia di Falbe. La carta che realizzò era in scala 1:16 000. Fece il rilievo dei luoghi “– case di campagna di colleghi – e le misure usate erano in piedi francesi. Si concentrò sulla zona dell’antica Cartagine, la capitale mancata dell’antichità. Si è conservata la carta che realizzò. Gli arabi insediatisi avevano costruito le strade, i muri, le case e persino i giardini, seguendo le linee tracciate dai romani. Tutto secondo quei 708 metri di lato, tradotti in 2400 piedi: la centuria.

Non ti pare possibile che questo paesaggio qui davanti, fuori dal bar, lungo i campi, i canali e i fossati sia lo stesso di allora? Invece sí. Tutto segue quel reticolo steso secoli e secoli fa dai nostri predecessori. Predecessori? Ti sei mai chiesto da chi discendi tu? Liguri, Galli Boi, Etruschi, Latini, Umbri, Volsci, Piceni. Chi lo sa? Ci siamo cosí mescolati in questi due o tre millenni che dirlo è difficile, anche se c’è chi ha studiato i nostri DNA, andando tanto indietro da accertare quanto in noi, Homo sapiens sapiens, ci sia degli uomini e delle donne di Neanderthal. Ebbene, nonostante tutto questo rimescolamento di geni e popolazioni, predoni saraceni compresi, l’unica cosa rimasta visibile – perché il DNA chi lo vede, e poi i tratti somatici chi li sa piú leggere, scomparso Lombroso? – sono proprio le centurie romane.

It is spring, moonless night in the small town, starless and bible-black, the cobblestreets silent and the hunched, courters'-and-rabbits' wood limping invisible down to the sloeblack, slow, black, crowblack, fishingboatbobbing sea.

Iniziamo dall’inizio:

È primavera, sulla piccola città notte senza luna, senza stelle e nera come una Bibbia, silenziose le strade di ciottoli e il bosco gibboso degli amanti e dei conigli che arranca invisibile al mare nero; nero come susine di macchia, pigro, nero, nero come il corvo, ballonzolante di barche da pesca. Le case sono cieche come talpe (anche se le talpe ci vedono benissimo, stanotte, nei cunicoli delle vallette vellutate) o cieche come Capitan Gatto che se ne sta laggiú nel centro felpato della cittadina, accanto alla pompa dell’acqua e la torre dell’orologio, le botteghe a lutto e l’Istituto di Beneficenza in vesti vedovili. E tutti qui, nella città ammutolita e quieta, dormono, ora.

Sst… i bambini stanno dormendo e dormono i fattori, i negozianti e i pensionati, calzolaio, maestro di scuola, postino e oste, l’impresario delle pompe funebri e la prostituta, ubriacone, sarto, predicatore, agente di polizia, le pescatrici di vongole dai piedi palmati e le mogli tutte linde. Ragazze stanno mollemente distese a letto o scivolano nei loro sogni: anelli e corredi e lucciole per damigelle d’onore lungo le navate di un bosco dove risuona musica d’organo. I ragazzi sognano di gran peccati o l’impennarsi del bestiame della notte e la bandiera nera e il mare solcato dalle navi dei corsari. E le statue d’antracite dei cavalli dormono nei campi, e le mucche nelle stalle, e i cani nei cortili bagnati come il loro naso; e i gatti sonnecchiano negli angoli sghembi o balzano fuori furtivi, svelti e insinuanti come aghi, sull’unica nube dei tetti.

Si sente cadere la rugiada, e il respiro della città silenziosa.

Soltanto i vostri occhi sono un poco aperti, per vedere la città nera e ben ripiegata su se stessa, e pigra, nel sonno.

E voi soltanto riuscite a sentire l’invisibile cadere delle stelle, il moto prima dell’alba, oscuro piú che mai e scalfito da piccole gocce di rugiada, del nero mare, fitto di sogliole e limande, dove l’Arethusa, Curlew e Skylark, lo Zanzibar, Rhiannon, e il Rover, Cormorant e Star of Wales sghembi fendono le onde.

Ascoltate. Questa è la notte che avanza nelle strade, è il vento musicale salmastro e lento come una processione in Coronation Street e in Cockle Row, è l’erba che cresce sul colle di Llareggub, il cadere della rugiada, il cadere delle stelle, il sonno degli uccelli a Milk Wood.

Ascoltate. È notte nella gelida, tozza cappella echeggiante di canti in cuffietta e spilla e crespo nero, colletto a farfalla e stringhe a fiocco, tossendo come caprette, succhiando pasticche alla menta e a ogni alleluia sbattendo quaranta volte le palpebre; è notte nella birreria da quattro soldi, tranquilla come una tessera del domino; e nel solaio di Ocky il lattaio è, la notte, uguale a un topo con i guanti; e nella panetteria di Dai Bread si disperde in aria come nera farina. È notte in Donkey Street, e trotterella silenziosa con gli zoccoli ricoperti d’alghe sul selciato di ciottoli e conchiglie, oltre i vasi di felci dietro le tendine, il versetto della Bibbia e il ninnolo, l’armonium e l’armadio dei paramenti, gli acquerelli fatti in casa, il cagnolino di porcellana e il barattolo di latta rosa per il tè. È notte e sonnecchia come un asinello nei tranquilli cantucci dei lattanti.

Guardate. È notte e si muove come una biscia, muta e regale, tra i ciliegi di Coronation Street; attraversa il camposanto di Bethesda portata da venti inguantati, avvolti su se stessi e stillanti di rugiada; e barcollando ruzzola davanti all’Osteria dei Marinai.

Il tempo passa. Ascoltate. Il tempo passa.

Venite piú vicino adesso.

Soltanto voi potete sentire le case che dormono nelle strade nella notte bendata e salmastra, nera e profonda, silenziosa e pigra. Soltanto voi potete vedere, nelle camere cieche, le sottovesti e le sottane sulle sedie, le brocche e i catini, i bicchieri con le dentiere, il Non Devi alla parete, e i ritratti dei morti che vanno ingiallendo e che vegliano come gli uccellini meccanici dei fotografi. Soltanto voi potete sentire e vedere, dietro gli occhi dei dormienti, i moti e i paesi e i labirinti e i colori e gli sgomenti e gli arcobaleni e le melodie e i desideri e voli, cadute, disperazioni e i mari in tempesta dei loro sogni.

Ora da qui, dove siete ora, quei sogni potete sentirli.

Capitan Gatto, il capitano di mare cieco e a riposo, addormentato nella cuccetta di una cabina della Casa del Brigantino, la cabina migliore tutta incrostata di conchiglie e a forma di nave dentro una nave in bottiglia, sogna...

Iniziamo dall’inizio:

È primavera, sulla piccola città notte senza luna, senza stelle e nera come una Bibbia, silenziose le strade di ciottoli e il bosco gibboso degli amanti e dei conigli che arranca invisibile al mare nero; nero come susine di macchia, pigro, nero, nero come il corvo, ballonzolante di barche da pesca. Le case sono cieche come talpe (anche se le talpe ci vedono benissimo, stanotte, nei cunicoli delle vallette vellutate) o cieche come Capitan Gatto che se ne sta laggiú nel centro felpato della cittadina, accanto alla pompa dell’acqua e la torre dell’orologio, le botteghe a lutto e l’Istituto di Beneficenza in vesti vedovili. E tutti qui, nella città ammutolita e quieta, dormono, ora.

Sst… i bambini stanno dormendo e dormono i fattori, i negozianti e i pensionati, calzolaio, maestro di scuola, postino e oste, l’impresario delle pompe funebri e la prostituta, ubriacone, sarto, predicatore, agente di polizia, le pescatrici di vongole dai piedi palmati e le mogli tutte linde. Ragazze stanno mollemente distese a letto o scivolano nei loro sogni: anelli e corredi e lucciole per damigelle d’onore lungo le navate di un bosco dove risuona musica d’organo. I ragazzi sognano di gran peccati o l’impennarsi del bestiame della notte e la bandiera nera e il mare solcato dalle navi dei corsari. E le statue d’antracite dei cavalli dormono nei campi, e le mucche nelle stalle, e i cani nei cortili bagnati come il loro naso; e i gatti sonnecchiano negli angoli sghembi o balzano fuori furtivi, svelti e insinuanti come aghi, sull’unica nube dei tetti.

Si sente cadere la rugiada, e il respiro della città silenziosa.

Soltanto i vostri occhi sono un poco aperti, per vedere la città nera e ben ripiegata su se stessa, e pigra, nel sonno.

E voi soltanto riuscite a sentire l’invisibile cadere delle stelle, il moto prima dell’alba, oscuro piú che mai e scalfito da piccole gocce di rugiada, del nero mare, fitto di sogliole e limande, dove l’Arethusa, Curlew e Skylark, lo Zanzibar, Rhiannon, e il Rover, Cormorant e Star of Wales sghembi fendono le onde.

Ascoltate. Questa è la notte che avanza nelle strade, è il vento musicale salmastro e lento come una processione in Coronation Street e in Cockle Row, è l’erba che cresce sul colle di Llareggub, il cadere della rugiada, il cadere delle stelle, il sonno degli uccelli a Milk Wood.

Ascoltate. È notte nella gelida, tozza cappella echeggiante di canti in cuffietta e spilla e crespo nero, colletto a farfalla e stringhe a fiocco, tossendo come caprette, succhiando pasticche alla menta e a ogni alleluia sbattendo quaranta volte le palpebre; è notte nella birreria da quattro soldi, tranquilla come una tessera del domino; e nel solaio di Ocky il lattaio è, la notte, uguale a un topo con i guanti; e nella panetteria di Dai Bread si disperde in aria come nera farina. È notte in Donkey Street, e trotterella silenziosa con gli zoccoli ricoperti d’alghe sul selciato di ciottoli e conchiglie, oltre i vasi di felci dietro le tendine, il versetto della Bibbia e il ninnolo, l’armonium e l’armadio dei paramenti, gli acquerelli fatti in casa, il cagnolino di porcellana e il barattolo di latta rosa per il tè. È notte e sonnecchia come un asinello nei tranquilli cantucci dei lattanti.

Guardate. È notte e si muove come una biscia, muta e regale, tra i ciliegi di Coronation Street; attraversa il camposanto di Bethesda portata da venti inguantati, avvolti su se stessi e stillanti di rugiada; e barcollando ruzzola davanti all’Osteria dei Marinai.

Il tempo passa. Ascoltate. Il tempo passa.

Venite piú vicino adesso.

Soltanto voi potete sentire le case che dormono nelle strade nella notte bendata e salmastra, nera e profonda, silenziosa e pigra. Soltanto voi potete vedere, nelle camere cieche, le sottovesti e le sottane sulle sedie, le brocche e i catini, i bicchieri con le dentiere, il Non Devi alla parete, e i ritratti dei morti che vanno ingiallendo e che vegliano come gli uccellini meccanici dei fotografi. Soltanto voi potete sentire e vedere, dietro gli occhi dei dormienti, i moti e i paesi e i labirinti e i colori e gli sgomenti e gli arcobaleni e le melodie e i desideri e voli, cadute, disperazioni e i mari in tempesta dei loro sogni.

Ora da qui, dove siete ora, quei sogni potete sentirli.

Capitan Gatto, il capitano di mare cieco e a riposo, addormentato nella cuccetta di una cabina della Casa del Brigantino, la cabina migliore tutta incrostata di conchiglie e a forma di nave dentro una nave in bottiglia, sogna...

Un intero capitolo (non avrei saputo/potuto frammentarlo) dei Lavoratori del mare di Victor Hugo, abbastanza lungo ma, considerando che parla del tutto, non così tanto.

"SUB UMBRA”

A volte, di notte, Gilliat apriva gli occhi e guardava le tenebre.

Si sentiva stranamente commosso.

L’occhio aperto nel buio. Situazione lugubre; ansia.

La pressione dell’ombra esiste.

Un’indefinibile soffitto di tenebre, un’alta oscurità nella quale è impossibile penetrare; frammista a quell’oscurità, una non so che luce, vinta e cupa. Chiarore ridotto in polvere. È seme? È cenere? Milioni di fiaccole senza la minima illuminazione: un vasto fiammeggiare che non svela il suo segreto; un diffondersi di fuoco polverizzato che sembra un volo di scintille arrestato. Il disordine del turbine e l’immobilità del sepolcro; il problema che offre una soluzione da precipizio; l’enigma che mostra e nasconde il suo volto; l’infinito mascherato di nero: ecco la Notte. Tale sovrapposizione è pesante per l’uomo.

Quest’amalgama di tutti i misteri, dal cosmico al fatale, opprime il cervello umano.

La pressione delle tenebre agisce in senso inverso sulle diverse specie di anime. L’uomo, davanti alla notte, si riconosce incompleto. Vede il buio e sente l’infermità. Il cielo nero è l’uomo cieco. L’uomo, a faccia a faccia con la notte, si abbatte, si inginocchia, si prosterna, si distende bocconi, striscia verso un rifugio o si cerca delle ali. Quasi sempre egli vuol fuggire l’informe presenza dell’Ignoto. Si domanda che cosa sia, trema, si china, ignora e, talvolta anche, vuole andargli incontro.

Incontro dove?

Là!

Là? Che cos’è? E che cosa c’è?

Tale curiosità è evidentemente quella delle cose proibite, perché da questo lato tutti i ponti sono rotti intorno all’uomo. Manca l’arco dell’infinito. Ma ciò che è proibito attira, perché è abisso. Dove non va il piede, può giungere lo sguardo; dove lo sguardo si arresta, può proseguire lo spirito. Non c’è uomo che non tenti, per quanto debole e insufficiente sia. A seconda della sua natura, l’uomo è in cerca o in arresto davanti alla notte. Per alcuni è una compressione, per altri una dilatazione. Lo spettacolo è cupo. Vi si mischia l’indefinibile.

La notte è serena? È un fondo d’ombra. È tempestosa? È un fondo di fumo. L’illimitato si offre e si rifiuta nel tempo stesso, chiuso all’esperimento, aperto all’ipotesi. Innumerevoli punteggiature di luce rendono più nera l’oscurità senza fondo: gemme, scintillii di astri, presenze accertate nell’ignoto, spaventose sfide ad andare a toccar quelle luci. Sono segnali di creazione nell’assoluto; limiti di distanza là dove non ci sono più distanze; è una non so quale numerazione impossibile, e tuttavia reale, dei gradi delle profondità. Un punto microscopico che brilla, poi un altro, poi ancora un altro: è l’impercettibile, l’enorme. Quella luce è un focolare, quel focolare è una stella, quella stella è un sole, quel sole è un universo, quell’universo non è nulla.

Ogni numero è zero di fronte all’infinito.

Quegli universi, che non sono nulla, esistono. Nell’osservarli si sente la differenza che passa tra l’essere nulla e il non essere.

L’inaccessibile aggiunto all’impenetrabile, l’impenetrabile aggiunto all’inesplicabile; ecco che cos’è il cielo.

Da tale contemplazione deriva un fenomeno sublime: l’ingrandimento dell’anima per mezzo dello stupore.

Il terrore sacro è proprio dell’uomo. La bestia non conosce questo genere di paura. L’intelligenza ha, in tale augusta paura, la sua eclisse e la sua prova.

L’oscurità è una: da ciò l’errore. E, al tempo stesso, è complessa: di qui lo spavento. La sua unità fa massa sul nostro spirito e toglie il desiderio di resistere. La sua complessità fa sì che noi ci guardiamo d’intorno da tutti i lati e ci pare di dover temere bruschi assalti. Ci arrendiamo e ci guardiamo. Siamo in presenza di Tutto: da ciò la sottomissione; e di Molti: da ciò la diffidenza. L’unità dell’ombra contiene un multiplo. Multiplo misterioso, visibile nella materia, sensibile nel pensiero. Esso tace: motivo di più per stare in guardia.

La notte – chi scrive queste parole lo ha già detto altrove – è lo stato proprio e normale della creazione di cui facciamo parte. Il giorno, breve nella durata come nello spazio, non è che una misura stellare.

L’universale prodigio notturno non si compie senza attriti, e tutti gli attriti di una simile macchina sono delle contusioni per la vita. Ciò che noi chiamiamo Male sono appunto questi attriti della macchina. In quell’oscurità noi avvertiamo il Male come latente smentita all’ordine divino, bestemmia implicita del fatto ribelle all’ideale. Il Male complica di una indefinibile teratologia dalle mille teste l’immenso complesso cosmico. Il Male è presente ovunque per protestare. È uragano, e disturba la rotta di una nave; è caos, e intralcia la nascita di un mondo. Il Bene ha l’unità; il Male ha l’ubiquità. Il Male sconcerta la vita, che è una logica. Fa divorare la mosca dall’uccello e il pianeta dalla cometa. Il Male è una cancellatura fatta sulla creazione.

L’oscurità notturna è piena di una vertigine. Chi la approfondisce, si sommerge in essa e vi si dibatte. Nessuna fatica è paragonabile all’esame delle tenebre. È come lo studio di una cosa svanita.

Non c’è un posto definito sul quale appoggiare lo spirito. Punti di partenza privi di punti d’arrivo. L’incrociarsi delle soluzioni contradittorie, tutte le ramificazioni del dubbio che si offrono contemporaneamente, tutta la molteplicità dei fenomeni che si svolgono senza limiti per una indefinita generazione, tutte le leggi che si confondono l’una con l’altra, una promiscuità insondabile, la quale fa sì che la mineralizzazione vegeti, che la vegetazione viva, che il pensiero pesi, che l’amore risplenda e che la gravitazione ami; l’immensa fronte d’attacco di tutte le questioni che si sviluppano nell’oscurità illimitata; l’intravisto che abbozza l’ignorato; la simultaneità cosmica in piena apparizione, non per lo sguardo, ma per l’intelligenza, nel grande spazio indistinto; l’invisibile che diventa visione: ecco l’ombra. L’uomo è sotto di essa.

Non conosce i particolari; ma sopporta, in quantità proporzionata al suo spirito, il peso mostruoso dell’assieme. Tale ossessione spingeva i pastori della Caldea verso l’astronomia. Dai pori della creazione escono rivelazioni involontarie; si forma, in certo modo, un trasudamento di scienza e conquista l’ignorante. Ogni solitario, per effetto di tale penetrazione misteriosa, diviene spesso, senza rendersene conto, un filosofo; così, istintivamente.

L’oscurità è indivisibile. È abitata. Abitata senza spostamento da parte dell’Assoluto; abitata anche con spostamento. Qualche cosa si muove in essa. Una formazione sacra vi compie le sue fasi. Premeditazioni, potenze, destinazioni volute vi elaborano in comune un’opera smisurata. Una vita terribile e orribile è lì dentro. Ci sono vaste evoluzioni di astri, la famiglia stellare, la famiglia planetaria, il polline zodiacale, il quid divinum delle correnti, delle emanazioni, delle polarizzazioni e delle attrazioni; ci sono l’abbraccio e il contrasto, uno stupendo flusso e riflusso di antitesi universale, l’imponderabile in libertà in mezzo ai centri; ci sono la linfa dei globi, la luce fuori dai globi, l’atomo errante, il germe sparso, curve di fecondazione, incontri di accoppiamento e di lotta, profusioni inaudite, distanze che somigliano a sogni, circolazioni vertiginose, sprofondamenti di mondi nell’incalcolabile, prodigi che si inseguono nelle tenebre, un meccanismo solo: soffi di sfere che fuggono, ruote dei cui giri è possibile ascoltare il rumore. Il dotto fa ipotesi, l’ignorante consente e trema. È una cosa che esiste e che sfugge: è l’inespugnabile; è fuor di portata, fuori da qualunque avvicinamento. Rimaniamo convinti fino all’oppressione. Non so quale nera evidenza ci sovrasta. Non possiamo afferrare nulla. Siamo schiacciati dall’impalpabile.

Ovunque l’incomprensibile; l’intelligibile in nessun luogo.

Aggiungete a tutto ciò la temibile domanda: “È un Essere quella Immanenza?”.

Siamo sotto l’Ombra. Guardiamo. Ascoltiamo.

Intanto, la cupa terra cammina e gira. I fiori hanno conoscenza di questo movimento enorme: la silena si schiude alle undici di notte e l’emerocallide alle cinque del mattino. Regolarità impressionanti? In altre profondità la goccia d’acqua diviene un mondo, l’infusorio pullula, la fecondità gigantesca esce dall’animaletto infinitesimale, l’impercettibile fa mostra della sua grandezza, si manifesta il senso inverso dell’immensità; una diatomea in un’ora produce mille e trecento milioni di diatomee.

Quale proposta di tutti gli enigmi insieme!

Là è l’irriducibile.

Siamo costretti alla fede. Il risultato è credere per forza. Ma aver fede non basta per sentirsi tranquilli. La fede ha non so quale strano bisogno di forma. Da ciò le religioni. Niente opprime come una credenza priva di limiti.

Comunque si pensi, qualunque cosa si voglia, qualunque sia la resistenza che possiamo avere in noi stessi, guardare l’oscurità non è guardare, è contemplare.

Che fare di quei fenomeni? Come muoversi sotto la loro convergenza? È impossibile decomporre quella pressione. Quale fantasticheria adattare a tutte quelle misteriose conclusioni? Quante rivelazioni astruse, simultanee, indecise, che si fanno oscure per il loro stesso numero, specie di balbettii del verbo! L’oscurità è un silenzio, ma quel silenzio dice tutto. Una risultante balza maestosa da essa: Dio. Dio è la nozione incomprensibile. Essa è nell’uomo. I sillogismi, le dispute, le negazioni, i sistemi, le religioni le passano sopra senza diminuirla. E l’oscurità afferma intera questa nozione. Ma, sopra tutto il resto, è il turbamento. Immanenza formidabile. L’inesprimibile accordo delle forze si manifesta col mantenimento in equilibrio di tutta quella tenebra. L’universo è sospeso e nulla cade. Lo spostamento incessante e smisurato si compie senza accidenti e senza lesioni. L’uomo partecipa a quel movimento di traslazione e chiama destino la quantità d’oscillazione che subisce. Dove comincia il destino? Dove finisce la natura? Quale differenza passa tra un avvenimento e una stagione, tra un dolore e una pioggia, tra una virtù e una stella? Un’ora non è forse un’onda? Gli ingranaggi in moto continuano la loro rivoluzione impassibile senza rispondere all’uomo. Il cielo stellato è una visione di ruote, di bilancieri e di contrappesi. È la contemplazione suprema cui si aggiunge la suprema meditazione. È tutta la realtà più tutta l’astrazione. Null’altro più. Ci sentiamo presi. Siamo in balia di quell’oscurità. Non è possibile alcuna fuga. Ci vediamo nell’ingranaggio, siamo parte integrante di un Tutto ignorato, sentiamo l’ignoto che è in noi fraternizzare misteriosamente con un ignoto che è fuori di noi. Questo è l’annuncio sublime della morte.

Quale angoscia e, nel tempo stesso, quale incanto! Aderire all’infinito, essere indotti da quell’aderenza ad attribuire a se stessi un’immortalità necessaria – chi sa? – una possibile eternità, sentire nel flutto prodigioso di quel diluvio di vita universale la tenacia irriducibile dell’Io! Guardare le stelle e dire: “Io sono un’anima come voi!”; guardare l’oscurità e dire: “Io sono un abisso come te!”.

Tali enormità formano la notte.

Tutto questo, accresciuto dalla solitudine, pesava su Gilliat.

Lo comprendeva lui? No.

Lo sentiva? Sì.

Gilliat era un grande spirito offuscato e un grande cuore selvaggio.

"SUB UMBRA”

A volte, di notte, Gilliat apriva gli occhi e guardava le tenebre.

Si sentiva stranamente commosso.

L’occhio aperto nel buio. Situazione lugubre; ansia.

La pressione dell’ombra esiste.

Un’indefinibile soffitto di tenebre, un’alta oscurità nella quale è impossibile penetrare; frammista a quell’oscurità, una non so che luce, vinta e cupa. Chiarore ridotto in polvere. È seme? È cenere? Milioni di fiaccole senza la minima illuminazione: un vasto fiammeggiare che non svela il suo segreto; un diffondersi di fuoco polverizzato che sembra un volo di scintille arrestato. Il disordine del turbine e l’immobilità del sepolcro; il problema che offre una soluzione da precipizio; l’enigma che mostra e nasconde il suo volto; l’infinito mascherato di nero: ecco la Notte. Tale sovrapposizione è pesante per l’uomo.

Quest’amalgama di tutti i misteri, dal cosmico al fatale, opprime il cervello umano.

La pressione delle tenebre agisce in senso inverso sulle diverse specie di anime. L’uomo, davanti alla notte, si riconosce incompleto. Vede il buio e sente l’infermità. Il cielo nero è l’uomo cieco. L’uomo, a faccia a faccia con la notte, si abbatte, si inginocchia, si prosterna, si distende bocconi, striscia verso un rifugio o si cerca delle ali. Quasi sempre egli vuol fuggire l’informe presenza dell’Ignoto. Si domanda che cosa sia, trema, si china, ignora e, talvolta anche, vuole andargli incontro.

Incontro dove?

Là!

Là? Che cos’è? E che cosa c’è?

Tale curiosità è evidentemente quella delle cose proibite, perché da questo lato tutti i ponti sono rotti intorno all’uomo. Manca l’arco dell’infinito. Ma ciò che è proibito attira, perché è abisso. Dove non va il piede, può giungere lo sguardo; dove lo sguardo si arresta, può proseguire lo spirito. Non c’è uomo che non tenti, per quanto debole e insufficiente sia. A seconda della sua natura, l’uomo è in cerca o in arresto davanti alla notte. Per alcuni è una compressione, per altri una dilatazione. Lo spettacolo è cupo. Vi si mischia l’indefinibile.

La notte è serena? È un fondo d’ombra. È tempestosa? È un fondo di fumo. L’illimitato si offre e si rifiuta nel tempo stesso, chiuso all’esperimento, aperto all’ipotesi. Innumerevoli punteggiature di luce rendono più nera l’oscurità senza fondo: gemme, scintillii di astri, presenze accertate nell’ignoto, spaventose sfide ad andare a toccar quelle luci. Sono segnali di creazione nell’assoluto; limiti di distanza là dove non ci sono più distanze; è una non so quale numerazione impossibile, e tuttavia reale, dei gradi delle profondità. Un punto microscopico che brilla, poi un altro, poi ancora un altro: è l’impercettibile, l’enorme. Quella luce è un focolare, quel focolare è una stella, quella stella è un sole, quel sole è un universo, quell’universo non è nulla.

Ogni numero è zero di fronte all’infinito.

Quegli universi, che non sono nulla, esistono. Nell’osservarli si sente la differenza che passa tra l’essere nulla e il non essere.

L’inaccessibile aggiunto all’impenetrabile, l’impenetrabile aggiunto all’inesplicabile; ecco che cos’è il cielo.

Da tale contemplazione deriva un fenomeno sublime: l’ingrandimento dell’anima per mezzo dello stupore.

Il terrore sacro è proprio dell’uomo. La bestia non conosce questo genere di paura. L’intelligenza ha, in tale augusta paura, la sua eclisse e la sua prova.

L’oscurità è una: da ciò l’errore. E, al tempo stesso, è complessa: di qui lo spavento. La sua unità fa massa sul nostro spirito e toglie il desiderio di resistere. La sua complessità fa sì che noi ci guardiamo d’intorno da tutti i lati e ci pare di dover temere bruschi assalti. Ci arrendiamo e ci guardiamo. Siamo in presenza di Tutto: da ciò la sottomissione; e di Molti: da ciò la diffidenza. L’unità dell’ombra contiene un multiplo. Multiplo misterioso, visibile nella materia, sensibile nel pensiero. Esso tace: motivo di più per stare in guardia.

La notte – chi scrive queste parole lo ha già detto altrove – è lo stato proprio e normale della creazione di cui facciamo parte. Il giorno, breve nella durata come nello spazio, non è che una misura stellare.

L’universale prodigio notturno non si compie senza attriti, e tutti gli attriti di una simile macchina sono delle contusioni per la vita. Ciò che noi chiamiamo Male sono appunto questi attriti della macchina. In quell’oscurità noi avvertiamo il Male come latente smentita all’ordine divino, bestemmia implicita del fatto ribelle all’ideale. Il Male complica di una indefinibile teratologia dalle mille teste l’immenso complesso cosmico. Il Male è presente ovunque per protestare. È uragano, e disturba la rotta di una nave; è caos, e intralcia la nascita di un mondo. Il Bene ha l’unità; il Male ha l’ubiquità. Il Male sconcerta la vita, che è una logica. Fa divorare la mosca dall’uccello e il pianeta dalla cometa. Il Male è una cancellatura fatta sulla creazione.

L’oscurità notturna è piena di una vertigine. Chi la approfondisce, si sommerge in essa e vi si dibatte. Nessuna fatica è paragonabile all’esame delle tenebre. È come lo studio di una cosa svanita.