Miquel Codony's Blog

August 13, 2018

Fantasmas de la Ciudad, de Aitor Romero Ortega

En Fantasmas de la Ciudad Aitor Romero Ortega nos presenta ocho relatos (pero a mi que no me fastidien: el prólogo es un relato de regalo) unidos por el amor a la literatura —a la creación artística, en sentido más amplio— como manera de entenderse a uno mismo y como objeto en si mismo. En sus cuentos abundan los escritores de los más variados pelajes, los lectores compulsivos o intuitivos, personajes que de forma activa o pasiva se relacionan con la letra impresa. Es una relación bidireccional que, hasta cierto punto, los relatos problematizan (se lee o escribe para vivir, pero se vive para leer y escribir). Quizás uno de los motivos principales del libro sea el de el viaje, urbano o con más ambición geográfico, somos reflejo físico de la vida y con un reflejo más alegórico en la literatura. Los distintos relatos —tal vez podríamos exceptuar el fantástico El Aeropuerto del Sur, aunque transcurra en ese extraño paréntesis viajero que son los aeropuertos— muestran como el viaje sirve de pretexto para explorar el pasado, a veces Histórico pero más a menudo personal —esos mitos de origen que tan a menudo menciona el protagonista de Hotel Torino—, a través de esas huidas hacia delante tan frecuente en las páginas del libro.

En Fantasmas de la Ciudad Aitor Romero Ortega nos presenta ocho relatos (pero a mi que no me fastidien: el prólogo es un relato de regalo) unidos por el amor a la literatura —a la creación artística, en sentido más amplio— como manera de entenderse a uno mismo y como objeto en si mismo. En sus cuentos abundan los escritores de los más variados pelajes, los lectores compulsivos o intuitivos, personajes que de forma activa o pasiva se relacionan con la letra impresa. Es una relación bidireccional que, hasta cierto punto, los relatos problematizan (se lee o escribe para vivir, pero se vive para leer y escribir). Quizás uno de los motivos principales del libro sea el de el viaje, urbano o con más ambición geográfico, somos reflejo físico de la vida y con un reflejo más alegórico en la literatura. Los distintos relatos —tal vez podríamos exceptuar el fantástico El Aeropuerto del Sur, aunque transcurra en ese extraño paréntesis viajero que son los aeropuertos— muestran como el viaje sirve de pretexto para explorar el pasado, a veces Histórico pero más a menudo personal —esos mitos de origen que tan a menudo menciona el protagonista de Hotel Torino—, a través de esas huidas hacia delante tan frecuente en las páginas del libro.

Vale la pena echarle un vistazo a los relatos de este libro, que pasa a engrosar el catálogo, cada vez más interesante, de la Editorial Candaya. Romero Ortega ya me había interesado como novelista en Deflagración, pero casi os diría que me seduce más —me produce más curiosidad, al menos— como cuentista.

Si os puedo pedir un poco más de paciencia, a continuación comparto mis impresiones personales de cada relato.

0. Prólogo inventado

Es un relato en sí mismo, pero me parece adecuado pensar en el texto como si su función fuera la de un prólogo. La voz del narrador tiene un punto de soberbia literaria, o impostación, que está presente en otros relatos, pero las metáforas con la ciudad funcionan y el juego de punto de vista también.

1. Conexión Montserrat

En buena medida está más cercano al ensayo que al relato, o al menos a un híbrido de los dos que carga más las tintas en la Historia que en la Ficción. Es una exploración interesante de algunos episodios de la vida de Trotski y de un cambio de era desde un punto de vista muy personal. Se pone un poco metaliterario al referirse a Ramón Mercader y creo que el relato no justifica por completo —mi impresión, por ejemplo, pero es personal e intransferible, es que tal y como está planteado el texto Nin hubiera sido mejor objeto de algunas reflexiones—. Buen inicio del libro.

2. El Aeropuerto del Sur

Relato muy eficaz con un crescendo bien llevado y una buena conclusión en la que el protagonista se ha transformado en menor o mayor medida. Saca buen partido del microcosmos de los aeropuertos en el contexto de la indefensión de los viajeros ante los retrasos de los vuelos. Es un buen escenario para crear una sociedad a pequeña escala —quizás podría haberse elaborado un poco más, pero creo que el autor está más interesado en su protagonista que en la comunidad— y la dinámica absurda —se impone el presente de la espera frente a las expectativas u objetivos de los viajes— que genera. Muy bien. La referencia al relato de Cortázar citado al inicio viene mucho a cuento, aunque en aquel el peso de la narración está mejor repartido y lo extraño pesa más. Al hilo del de Cortázar no puedo evitar pensar, claro, porque uno es lo que es, en el Pronto será de noche de Jesús Cañadas y su atasco durante el final del mundo. Literatura de microcosmos.

3. Naima

Es un buen relato, pero durante la primera mitad del relato le falta un centro y eso hace que me parezca un poco descompensado. En la práctica, desde que Naima llega a Argentina y empieza a tener algo similar a un objetivo vital, el relato gana atractivo. En conjunto me ha parecido muy interesante y tiene un punto de riesgo: intenta describir, precisamente, un personaje que vive huyendo hacia adelante y prescindiendo de cualquier apego emocional y eso es difícil; cuesta empatizar con Naima durante el primer tramo. El autor lo consigue en buena medida. El juego con el tema de Coltrane que da título a relato y protagonista está bien llevado y funciona para ilustrar ciertos cambios vitales de la narradora.

4. Hotel Torino

Muy metaliterario. Sumado a lo ya leído, me hace pensar que más que la Ciudad (que también) la metáfora de fondo del libro es el Viaje. Está claro que es un buen trasunto de, en este caso, la vida, la literatura, la escritura… de hecho, la equiparación entre el pasear por las ciudades, el leer y el escribir es una idea que se repite en el libro y que está bien llevada. Es posible (incluso probable) que mi lectura no sea la pretendida, pero lo que me ha interesado es que el narrador (en su búsqueda de un mito de origen personal) parece engañarse a sí mismo y eso produce cierta disonancia entre sus expectativas (diferenciarse de su padre, convertir la escritura en costumbre, leer determinados libros, disfrutar de las zonas más anodinas de Roma…) y su reacción espontánea (reproduce los pasos del padre, le cuesta llevar un diario, solo lleva el libro de Pavese porque sabe que si llevara cualquier otro ese robaría su atención, no disfruta de esas zonas y vuelve a otras que les resultan más familiares…). El relato tiene un buen contrapunto en Emilio y su propio proceso de documentación del viaje: hace falta un método, un objetivo. Con Emilio, además, guarda puntos en común, aunque este tenga menos dudas —en cierta manera su figura me recuerda al mentor en el camino del héroe “clásico”. —. El desenlace está bien llevado y provoca un cambio, tal vez pequeño pero suficiente y necesario, en el narrador.

5. La Colmena, Un Cuento Popular Urbano

Es un relato nostálgico sobre la transformación de Barcelona —más concretamente: del barrio de las Corts— desde los últimos años del franquismo hasta finales del Siglo XX, con la excusa de seguir la vida de la Figueras y su hijo, Kubalita. Es una buena reflexión del nacer y morir de los mitos urbanos cotidianos y, a otro nivel, del paso del tiempo. Es tristón y nostálgico.

6. Spaghetti Western

Tiene muchos puntos en común con Hotel Torino, al menos en la primera parte del relato. En cierta manera es la misma historia, o apela a los mismos tropos, pero sin la figura paterna como motivador. En este caso el narrador también realiza un viaje, en el contexto de una crisis vital, para resolver una especie de mito de origen relacionado con un disco de Bob Dylan que, durante su infancia, fue importante para él. También como en “Hotel Torino” se encuentra con un personaje con el que guarda puntos en común y con el que se produce una de las escasas relaciones cálidas del libro. La segunda parte del relato es una sorpresa que lo convierte en uno de los más interesantes del libro y de la que solo quiero decir que hace un juego muy llamativo, muy “meta”, con la voz del narrador y con la relación entre realidad y ficción.

7. Fantasmas de la Ciudad

Es un relato con el que, creo, podemos empatizar todos aquellos que hemos tenido proyectos que la desidia nos ha impedido llevar a cabo. Eso no es del todo justo con el escritor protagonista, que al fin y al cabo no es un principiante y tiene una carrera iniciada y más o menos estable, pero sí parece el sentimiento básico que impregna la narración. Quizás por eso, la conclusión a la que llega el escritor —impecable en el marco del relato— llega con una sombra de duda: ¿solucionará su crisis creativa? Es un tipo de relato que me gusta. A Aitor Romero se le da bien hacer protagonistas un poco antipáticos.

8. Puentes de Bosnia

Es posible que sea el relato que menos me convence, y en parte es porque creo que le falta un conflicto suficiente que justifique una conclusión satisfactoria. El escenario es interesante pero el final de baja intensidad. Lo veo más como una viñeta.

9. Conclusiones

Y ahora me voy a lanzar a especular de verdad, que es lo que me pide el cuerpo, y a hacer el tipo de valoración que lleva a los escritores a enviar a la mierda a los reseñadores. Malditos blogueros, ¿verdad?

Fantasmas de la Ciudad es un buen libro de relatos, independientes entre sí, pero con una serie de temas y recursos que le dan consistencia al volumen. Aitor Romero es un buen escritor y, después de haber disfrutado su novela “Deflagración”, tenía curiosidad por ver cómo se defendía en las distancias cortas: sin problemas, no me cabe duda de que volveré a sus libros. Además de cuestiones que unen los relatos, el autor demuestra que tiene variedad de registro y una paleta de recursos adecuada que, está claro, no hará más que crecer. Tiene un imaginario propio y un bagaje interesante. Le gustan los juegos metaliterarios, sin abusar de ellos, y practica ese tipo de escritura que halla placer en las referencias cruzadas con otras obras de la literatura o, en sentido amplio, de la cultura. Muy bien, vamos.

Y ahora lancemos la piedra sabiendo que no voy a poder esconder la mano: Yo creo —y enfatizo ese YO redundante: es algo que me gusta a MI, no algo que le haga falta necesariamente— echo a faltar un punto de humor o de ironía que creo le ayudaría a despegar del todo, a alejarse un poco de una cotidianeidad que probablemente sea deliberada pero que lastra, en cierta medida, la potencia de los relatos. Me parece que la seriedad, a veces, le coarta. Cada uno lee desde donde lee, claro, y yo vengo de tramas más… alocadas.

También tengo la sensación de que los relatos en los que utiliza la tercera persona son más fluidos, más imaginativos. Los narradores de Aitor Romero son personajes con voluntad de huida y deseo, sobre todo, de que les dejen en paz. Nada que objetar, y de hecho eso da pie a situaciones y reflexiones interesantes, pero a texturas un poco claustrofóbicas sin la libertad que le da al escritor una focalización externa. Probablemente Romero Ortega se sienta más cómodo con la primera persona, y le sabe sacar partido, pero precisamente por eso me gusta cuando sale de ella.

Recomendado.

May 6, 2016

The Fifth Season, de N. K. Jemisin

Este libro es un ejemplo perfecto de lo que es para mí una novela de 4 estrellas. Tiene detalles (pocos) que me molestan y algunos (más) que cuestiono, pero plantea una trama tan plagada de ideas de que me interesan y unos personajes tan (para mi) carismáticos y bien desarrollados, que me ha mantenido pillado de principio a fin. La prosa de Jemisin —sabía de ella, sabía que la tenía pendiente, pero es el primer libro suyo que leo con la excusa de su nominación a los Hugo— me parece bastante más que competente, sin llegar a ser brillante, igual que sus habilidades como narradora. Sin buscar la oralidad, es uno de aquellos libros que no puedes evitar “oír” en tu cerebro mientras lo lees, un detalle que habitualmente asocio a la calidad, sobre todo si lo que oyes “suena bien”, como es el caso. Aunque en esencia el libro está más cercano a la fantasía que a la ciencia ficción tiene un fuerte componente de especulación y busca —y a menudo encuentra— un rigor que es más frecuente hallar en la segunda que en la primera.

Este libro es un ejemplo perfecto de lo que es para mí una novela de 4 estrellas. Tiene detalles (pocos) que me molestan y algunos (más) que cuestiono, pero plantea una trama tan plagada de ideas de que me interesan y unos personajes tan (para mi) carismáticos y bien desarrollados, que me ha mantenido pillado de principio a fin. La prosa de Jemisin —sabía de ella, sabía que la tenía pendiente, pero es el primer libro suyo que leo con la excusa de su nominación a los Hugo— me parece bastante más que competente, sin llegar a ser brillante, igual que sus habilidades como narradora. Sin buscar la oralidad, es uno de aquellos libros que no puedes evitar “oír” en tu cerebro mientras lo lees, un detalle que habitualmente asocio a la calidad, sobre todo si lo que oyes “suena bien”, como es el caso. Aunque en esencia el libro está más cercano a la fantasía que a la ciencia ficción tiene un fuerte componente de especulación y busca —y a menudo encuentra— un rigor que es más frecuente hallar en la segunda que en la primera.

Aunque en la trama desempeña un papel importante el uso de poderes, el planteamiento de estos es casi el de un “novum”, por seguir la propuesta de caracterización de la ciencia ficción de Suvin. La ciencia en torno a la cual pivota toda la historia, en este caso, sería la geología, una disciplina poco habitual en la literatura fantástica y que sin embargo aquí es tratada con tanta imaginación como verosimilitud. Es, sin duda, uno de los atractivos de la novela y condiciona totalmente la construcción del mundo (y la sugerencia de su larga y convulsa historia) a lo largo de la historia. Sobre la larga y convulsa historia a la que aludía, una idea que me parece enormemente sugerente —y que se revela ya en el prólogo de la historia— es la de un mundo que sufre prácticamente un apocalipsis, de origen geológico, cada pocos siglos. La manera que tiene Jemisin de convertir la idea en un trasfondo para toda la historia es alucinante. Encima, la historia es provocadora (sería más correcto decir que es políticamente incorrecta o nada conservadora) en su tratamiento de las cuestiones de género (de género “sexual”, entiéndase lo que quiero decir, no de género en el sentido friki). También hay una crítica más o menos (más menos que mas) velada a los prejuicios raciales y al papel que juegan en nuestra sociedad, aunque no parece ese el tema principal de la novela.

La mayor virtud de The Fifth Season, sin embargo, es la atención que dedica a la construcción (y deconstrucción) de los personajes, que encuentra importantes paralelismos en la estructura de la narración a los que no me puedo referir sin destripar imperdonablemente detalles que mejor es dejar a disposición del lector incauto. Sí diré, ya que estoy, que es precisamente la estructura de la novela uno de los principales aspectos que cuestiono, por más que el recurso que usa Jemisin funciona perfectamente.

Otros aspectos que me molestan tienen que ver con cierta tendencia a forzar las casualidades para hacer avanzar la trama, aunque es justo decir que eso sucede poco. Igualmente, y a pesar de que el libro está plagado de grandes escenas en todos sus arcos argumentales, el pulso de la historia es un tanto irregular, aunque el conjunto sea notable. Un detalle que no he mencionado y que me abstengo de interpretar es que el libro es el primero de una (de otra maldita) trilogía, y que el final es un (es otro maldito) cliffhanger de eso que me hacen amar (me hacen odiar) la (maldita) manía de los escritores de género de no hacer novelas autoconclusivas. Dicho (entre paréntesis) esto, lo cierto es que muero por leer la siguiente entrega.

No he leído aún ningun otro de los finalistas a los premios Hugo, pero me sorprendería (agradablemente, claro) encontrar un candidato más digno entre los de este año, quiera decir eso lo que quiera decir.

October 23, 2015

The House of Shattered Wings, de Aliette de Bodard

[Con esta reseña inauguro una nueva etapa del blog con la idea de prevenir su fallecimiento por inanición. Es posible que recupere la dinámica anterior, pero este año va a ser complicado y prefiero dar salida a reseñas breves e impresionistas que guardar en el cajón de las cosas no hechas las reseñas más elaboradas y extensas que he venido escribiendo hasta ahora (“Elaboradas” en relación con el tiempo que me lleva escribirlas, no en su calidad o falta de ella). Muchos ya conocéis mis gustos y esto pretende ser algo informal, así que voy a saltar directamente a conclusiones sin argumentar especialmente. Estaré encantado de explicarme en los comentarios, por supuesto. A ver cómo sale esto…]

Sinopsis

A superb murder mystery, on an epic scale, set against the fall out – literally – of a war in Heaven.

Paris has survived the Great Houses War – just. Its streets are lined with haunted ruins, Notre-Dame is a burnt-out shell, and the Seine runs black with ashes and rubble. Yet life continues among the wreckage. The citizens continue to live, love, fight and survive in their war-torn city, and The Great Houses still vie for dominion over the once grand capital.

House Silverspires, previously the leader of those power games, lies in disarray. Its magic is ailing; its founder, Morningstar, has been missing for decades; and now something from the shadows stalks its people inside their very own walls.

Within the House, three very different people must come together: a naive but powerful Fallen, a alchemist with a self-destructive addiction, and a resentful young man wielding spells from the Far East. They may be Silverspires’ salvation. They may be the architects of its last, irreversible fall…

Opinión

Tengo sensaciones contradictorias con este libro, la verdad, y no puedo calificarlo de éxito absoluto. Por un lado, y más vale comenzar por esto, lo he leído muy a gusto y con ganas. Solo en su tramo final ha decaído algo mi interés, pero en cualquier caso creo que pasa la prueba del algodón e incluso me deja con ganas de leer su eventual secuela (que la habrá). No es poco. Las cosas que hace bien —muy bien, en realidad— son construir un mundo y evocar una atmósfera: el París post-apocalíptico poblado por Casas lideradas por ángeles caídos enfrentados entre sí es alucinante y puede dar mucho de sí… aunque no termine de hacerlo en este primer libro, centrado en una historia a la que el traje le viene grande.

Tengo sensaciones contradictorias con este libro, la verdad, y no puedo calificarlo de éxito absoluto. Por un lado, y más vale comenzar por esto, lo he leído muy a gusto y con ganas. Solo en su tramo final ha decaído algo mi interés, pero en cualquier caso creo que pasa la prueba del algodón e incluso me deja con ganas de leer su eventual secuela (que la habrá). No es poco. Las cosas que hace bien —muy bien, en realidad— son construir un mundo y evocar una atmósfera: el París post-apocalíptico poblado por Casas lideradas por ángeles caídos enfrentados entre sí es alucinante y puede dar mucho de sí… aunque no termine de hacerlo en este primer libro, centrado en una historia a la que el traje le viene grande.

Es un libro lento, muy basado en las conversaciones entre personajes, y eso condiciona la forma de leerlo, pero no puedo decir que me moleste o haga que me guste menos. Mis reparos tienen más que ver con cierto estancamiento progresivo de la trama y un componente de gratuidad que, sospecho, se reducirá progresivamente en posteriores entregas. Es un aporte significativo a la fantasía urbana “adulta”, un libro muy imaginativo y, me parece, muy personal. Es posible que gane con la relectura.

Me ha interesado mucho el contraste entre sistemas de creencias (sistemas mágicos, en la práctica) que propone De Bodard, e incluso creo que es un aspecto concreto al que le sienta bien la ambigüedad y la tendencia a dejar cabos sueltos. En ese sentido es un buen ejemplo de algo que a menudo hace la fantasía urbana: sacar partido del “equipaje” que arrastran las mitologías en las que basa sus historias. En este caso, folklore angelical y oriental. Algunos de mis pasajes favoritos tienen que ver con ese contraste.

Siempre me ha parecido un error valorar, en una novela, aquello que no está. Es algo que veo en muchas reseñas y creo que es una costumbre que dice más del que reseña que de lo reseñado, pero voy a ceder a la tentación. La propuesta de de Bodard recuerda en algunos casos un sistema feudal transpuesto a un entorno urbano, con unos poderosos (aunque en decadencia) con autoridad absoluta sobre la población “vulgar”. Pues bien: me hubiera encantado saber más de ese vulgo o del ecosistema social de ese París inventado.

Lo he puntuado con tres puntos sobre cinco porque creo que su ambición formal, o estética, está mucho mejor satisfecha que la argumental.

June 25, 2015

Challenger, de Guillem López: minirreseña y entrevista.

La búsqueda de la calidad literaria, el eclecticismo y el mimo al libro como objeto a escasa distancia de la artesanía son algunas de las marcas de la casa de Aristas Martínez, algo especialmente evidente a poco que se ojee cualquiera de los números publicados hasta la fecha de la publicación periódica insignia de la editorial, la revista Presencia Humana, o cualquiera de las novelas de su catálogo. Challenger, de Guillem López, no es una excepción y cualquier aficionado a la literatura fantástica —y me resulta difícil concretar más en la clasificación— española debería dedicarle su atención y reservarle un lugar de honor en su estantería. Es una propuesta ambiciosa, compleja, exigente con el lector y un tanto desconcertante y, si tuviera que arriesgar, diría que muestra más interés en explorar los territorios limítrofes del género y ampliar su imaginario que en explicar una historia. Para hacerlo recurre a un método que no es nuevo: el cruce de historias; pero en lugar de engarzarlas de forma más o menos lineal, o paralela, e ir de una a otra para tejer un tapiz narrativo, López opta por elegir un acontecimiento central (la explosión del transbordador Challenger el 28 de enero de 1986) y usarlo de centro para las 73 historias (una por capítulo, un capítulo por cada segundo transcurrido desde el despegue del transbordador hasta su explosión) que orbitan en torno suyo, desordenadas cronológicamente a lo largo de un período que abarcad desde unas horas antes hasta unas horas después de la explosión. Además de la falta de linealidad, la peculiaridad de la estructura de Challenger es la negativa a recuperar cada trama, el rechazo al arco argumental como concepto, la resistencia a repetir protagonistas, por más que acontecimientos, personajes y escenas puedan resurgir ocasionalmente a modo de testigo de la carrera de relevos en que se convierte a ratos la novela. Científicos locos, monstruos, alienígenas, videntes… No son más que algunos de los elementos que pululan por las páginas de una historia en la que todo, casi literalmente, es posible y en la que la explosión del Challenger puede leerse (y la interpretación es personal, no sé en que pensaría Guillem López) como un símbolo de todo lo que no somos capaces de prever y de como el azar abre la puerta a un mundo mucho más maravilloso que el que a menudo podemos reconocer.

La búsqueda de la calidad literaria, el eclecticismo y el mimo al libro como objeto a escasa distancia de la artesanía son algunas de las marcas de la casa de Aristas Martínez, algo especialmente evidente a poco que se ojee cualquiera de los números publicados hasta la fecha de la publicación periódica insignia de la editorial, la revista Presencia Humana, o cualquiera de las novelas de su catálogo. Challenger, de Guillem López, no es una excepción y cualquier aficionado a la literatura fantástica —y me resulta difícil concretar más en la clasificación— española debería dedicarle su atención y reservarle un lugar de honor en su estantería. Es una propuesta ambiciosa, compleja, exigente con el lector y un tanto desconcertante y, si tuviera que arriesgar, diría que muestra más interés en explorar los territorios limítrofes del género y ampliar su imaginario que en explicar una historia. Para hacerlo recurre a un método que no es nuevo: el cruce de historias; pero en lugar de engarzarlas de forma más o menos lineal, o paralela, e ir de una a otra para tejer un tapiz narrativo, López opta por elegir un acontecimiento central (la explosión del transbordador Challenger el 28 de enero de 1986) y usarlo de centro para las 73 historias (una por capítulo, un capítulo por cada segundo transcurrido desde el despegue del transbordador hasta su explosión) que orbitan en torno suyo, desordenadas cronológicamente a lo largo de un período que abarcad desde unas horas antes hasta unas horas después de la explosión. Además de la falta de linealidad, la peculiaridad de la estructura de Challenger es la negativa a recuperar cada trama, el rechazo al arco argumental como concepto, la resistencia a repetir protagonistas, por más que acontecimientos, personajes y escenas puedan resurgir ocasionalmente a modo de testigo de la carrera de relevos en que se convierte a ratos la novela. Científicos locos, monstruos, alienígenas, videntes… No son más que algunos de los elementos que pululan por las páginas de una historia en la que todo, casi literalmente, es posible y en la que la explosión del Challenger puede leerse (y la interpretación es personal, no sé en que pensaría Guillem López) como un símbolo de todo lo que no somos capaces de prever y de como el azar abre la puerta a un mundo mucho más maravilloso que el que a menudo podemos reconocer.

No voy a negar que Challenger me ha sorprendido y entusiasmado a partes iguales. Creo que no es una novela sencilla, pero por ambición y resultado no puedo menos que recomendarla. Es por novelas como esta que las editoriales independientes, siempre más arriesgadas, son necesarias y desde aquí felicito tanto a Guillem como a Aristas Martínez por publicarla. Es un libro sugerente y, de hecho, durante su lectura se me han ocurrido varias preguntas que Guillem ha sido tan amable de responder. Poco más tengo que añadir a esta reseña, breve pero intensa, y prefiero dejaros con las palabras del autor del libro. Con todos vosotros, Guillem López.

Entrevista a Guillem López

¿Porqué el Challenger?

¿Porqué el Challenger?

Yo estuve allí, podría decir (risas). No, en serio, es un recuerdo vívido de mi infancia y de muchos de mi generación. Sabía que tenía que hacer algo con el Challenger, con la tragedia, con lo que significó. Al final fue un vidas cruzadas que me vino al pelo. Cuando comencé la documentación previa, todo parecía conducirme y reafirmarme en ello —la cadena de errores, los setenta y tres segundos, Miami en los ochenta…—, tal vez porque yo mismo quería que así fuese, quién sabe. La cuestión es que había una especie de euforia alrededor del lanzamiento que, por cierto, era el culmen de una carrera espacial en la vía muerta; el programa Teachers in Space… Hay algo profano en lanzar un hombre al espacio, quizá reminiscencias de Ícaro, algo que acojona de verdad y que llevamos por ahí dentro, en la memoria colectiva. La cuestión es que tras el estallido, ese momento en que se hizo real lo inesperado… Ese es mi terreno fantástico, lo inesperado aunque probable. Tenía que ser Challenger.

¿Cómo se planifica una novela como Challenger? ¿Cómo se ordena y en qué momento se le pone punto y final?

En principio se planifica como cualquier otra novela: con una libreta y un par de bolígrafos. Yo sabía lo que quería construir, lo que no sabía era cómo hacerlo y que siguiese llamándose novela. Challenger tenía que ser una historia de muchas historias porque la desestructura era una representación más de lo que la novela pretendía decir. De la paja mental a la práctica hay mucho trabajo. Se ordena con un par de pizarras, fichas, chinchetas de colores y muchos post-it, y se acaba en el capítulo setenta y tres, porque si algo tenía claro era el número de capítulos.

¿En el momento de sentarte a escribirla, había capítulos que ya sabías que existirían?

Todos y cada uno de ellos. Digamos que en la fase previa trabaje con muchas más ideas y que, finalmente, seleccioné las que aparecen en la novela. Lo que sí tenía claro era el primer y el último capítulo.

Una de las cosas que más me llaman la atención del libro es cómo creas un escenario (Miami) Vivido y lleno de personalidad. ¿Conoces la ciudad? ¿Qué retos te ha planteado construirla?

Nunca he estado en Miami. De eso se supone que va la literatura, ¿no? Si algún lector se siente más cómodo pensando que escribo sobre sitios en los que he estado, lo siento, soy un escritor de género fantástico; fantasear y mentir se me da muy bien. Prometo mudarme allí en cuanto me haga millonario, lo juro. El escenario está logrado, gracias a documentación que está al alcance de cualquiera en las bibliotecas o en Internet. Afortunadamente, conté con el visto bueno de un lector que sí había vivido en la ciudad. Lograr un escenario creíble no es sólo cuestión de clichés y datos, hay una especie de incultura popular en ello; no importa lo que Miami sea realmente, sino lo que la gente crea que es, incluidos los que la conocen bien.

Estamos ante una novela de difícil clasificación. ¿Cómo describirías el uso del elemento fantástico en Challenger?

Creo que la mejor descripción del fantástico en la obra es el primer párrafo de la misma. Me pase semanas escribiendo ese primer párrafo para conseguir el tono ideal de lo que tenía por delante el lector. Digamos que todo es una cuestión de probabilidades. Nadie esperaba que el Challenger estallase en el aire. Lo digo en serio; había una especie de jodida euforia colectiva. Y todo eso a pesar de que las estadísticas que manejan los ingenieros de la NASA son de ¡1 accidente en el despegue por cada 438! Nadie pensó que podía pasar, o alguien lo hizo cuando encontró la plataforma de despegue totalmente congelada esa mañana, pero… La cuestión es que la realidad y el sueño se hicieron pedazos y en por esa grieta estadística se coló lo inesperado. Así aparece lo fantástico en Challenger, como algo inesperado que, efectivamente, está ahí. Ocurre porque en algún universo debe de ocurrir.

Tus anteriores novelas publicadas, si no me dejo ninguna, se enmarcan claramente en el ámbito de la fantasía épica, mientras que esta tiene un planteamiento mucho más ecléctico. ¿Cómo refleja eso tu evolución como escritor?

Es un cambio de registro, pero mis novelas anteriores también eran muy eclécticas dentro del sector de la fantasía épica al uso. Challenger venía trabajándola desde mucho tiempo antes y, bueno, no me importa meterme en una fantasía urbana con toques de ciencia ficción. No tengo complejos ni preferencias tampoco siempre que me guste la historia y me suponga un reto literario.

¿Cuáles crees que son tus influencias literarias confesables?

Copio cualquier cosa que me guste sin reparo alguno. Me da igual que sea Philip K. Dick, Paul Auster, Cormac McArthy, Ken Follet o Gabriel García Márquez. Al fin y al cabo, la creatividad es eso, ¿no? Romper las cosas y hacer algo nuevo con los pedazos. Gaudí fue el primero en verlo.

Sin decir (o sí) nombres, ¿cómo valoras el panorama literario y/o editorial español actual en el terreno del fantástico?

Suspenso y a septiembre. Por una parte hay quejas, lloros y denuncias de que a los autores españoles se les discrimina respecto a los extranjeros. Se llora a moco tendido y se suplica un poco de atención por parte de la industria editorial, se reclama, se exige como si fuese una terrible injusticia, que haya editoriales que no apuesten por noveles patrios y su calidad innegable, que no tienen nada que envidiar. Lo siento mucho, pero es que el nivel está por los suelos, y no sólo en lo literario —que da pena— sino en lo creativo. Escritores de género fantástico; hay que escribir bien, pero también hay que recrear fantasía, joder, arriesgar, ir un poco más allá en los planteamientos, en la forma y el fondo. El momento para arriesgar es ahora. Se está publicando literatura de género que hace años era impensable en España y ahí es donde están las joyas. Y las joyas brillan, joder cómo brillan, en silencio, sin hacer ruido, trabajando para construir buena literatura de género fantástico en España.

¿Crees que existe un prejuicio, desde la literatura general (entre autores o lectores), hacia la literatura fantástica?

Por supuesto que existe, pero ¿quién no tiene prejuicios hoy en día? El que los tenga que se pase a la novela histórica. Yo ya he salido del armario y lo he aceptado: soy un escritor de género fantástico. Mis padres ya lo saben. Mi hijo lo descubrirá pronto. La mayor parte de mi biblioteca son libros de género. Aunque también leo libros “normales”, sin orcos ni princesas o naves espaciales y no me ha pasado nada, excepto que he aprendido a escribir mejor, eso sí. Ser escritor de género fantástico es la hostia, es un homenaje a los orígenes de la literatura, ¿por qué carajo tendría que querer escribir otra cosa?

¿Nos puedes adelantar en qué otros proyectos literarios estás trabajando?

No, no puedo. Pero es la hostia.

June 21, 2015

Station Eleven, de Emily St. John Mandel

A nivel de crítica y reconocimiento en galardones, Station Eleven está teniendo una repercusión que va más allá del público habitual de la ciencia ficción y las críticas que acumula en algunos de los principales períodicos internacionales concuerdan en destacar la calidad de la voz literaria de Emily St. John Mandel —algo con lo que me cuesta poco estar de acuerdo—. ¿Porqué algunas novelas de ciencia ficción triunfan entre el público general y otras no? Para mí es un misterio, y no creo que la respuesta dependa, exclusiva o principalmente, con su calidad. Tal vez tenga más relación con los círculos culturales desde los que surge —el entorno del autor o autora, o de sus editores, que a su vez condiciona hasta cierto punto qué sector de la crítica le prestará atención a priori—, aunque se me ocurren excepciones como el La chica mecánica de Bacigalupi o el El nombre del viento de Rothfuss (surgidos de un entorno cercano al fandom). Está claro, en cualquier caso, que calidades aparte, si Javier Marías escribe una novela de ciencia ficción eso llamará la atención de un sector del público (profesional y lector) al que una novela de Rodolfo Martínez (por nombrar a un autor con carrera dilatada) le hubiera dejado indiferente. Y aquí enfatizo muchísimo el «a priori», me refiero solo al impulso de leer el libro y prestarle atención en prensa, no a la valoración una vez leído. Despersonalizando, desde el punto de vista de difusión del género, me inclino a pensar que eso es antes bueno que malo, aunque también podría ser indiferente… Parto de la base de que un buen escritor será capaz de escribir una buena novela aunque no esté excesivamente familiarizado con las claves del género, y que incluso puede estar en situación de aportar un soplo de aire fresco. El ejemplo paradigmático para mi sería La carretera, la obra maestra de Cormac McCarthy. Luego, claro, está la contrarreacción espontánea del lector habitual de género: eso ya lo hizo antes, y mejor, el autor blablablá que además se llevó un Hugo y patatín, patatán. Cuestión de debate. Algo similar sucede con Station Eleven.

A nivel de crítica y reconocimiento en galardones, Station Eleven está teniendo una repercusión que va más allá del público habitual de la ciencia ficción y las críticas que acumula en algunos de los principales períodicos internacionales concuerdan en destacar la calidad de la voz literaria de Emily St. John Mandel —algo con lo que me cuesta poco estar de acuerdo—. ¿Porqué algunas novelas de ciencia ficción triunfan entre el público general y otras no? Para mí es un misterio, y no creo que la respuesta dependa, exclusiva o principalmente, con su calidad. Tal vez tenga más relación con los círculos culturales desde los que surge —el entorno del autor o autora, o de sus editores, que a su vez condiciona hasta cierto punto qué sector de la crítica le prestará atención a priori—, aunque se me ocurren excepciones como el La chica mecánica de Bacigalupi o el El nombre del viento de Rothfuss (surgidos de un entorno cercano al fandom). Está claro, en cualquier caso, que calidades aparte, si Javier Marías escribe una novela de ciencia ficción eso llamará la atención de un sector del público (profesional y lector) al que una novela de Rodolfo Martínez (por nombrar a un autor con carrera dilatada) le hubiera dejado indiferente. Y aquí enfatizo muchísimo el «a priori», me refiero solo al impulso de leer el libro y prestarle atención en prensa, no a la valoración una vez leído. Despersonalizando, desde el punto de vista de difusión del género, me inclino a pensar que eso es antes bueno que malo, aunque también podría ser indiferente… Parto de la base de que un buen escritor será capaz de escribir una buena novela aunque no esté excesivamente familiarizado con las claves del género, y que incluso puede estar en situación de aportar un soplo de aire fresco. El ejemplo paradigmático para mi sería La carretera, la obra maestra de Cormac McCarthy. Luego, claro, está la contrarreacción espontánea del lector habitual de género: eso ya lo hizo antes, y mejor, el autor blablablá que además se llevó un Hugo y patatín, patatán. Cuestión de debate. Algo similar sucede con Station Eleven.

En un primer momento Station Eleven parece, y supongo que es, una novela post-apocalíptica más —aunque el amigo Jesús Cañadas afirme que esa categoría es un oxímoron— y sólo a medida que despliega su estructura se revelan las peculiariades de la propuesta de Emily St. John Mandel, más interesada en explorar las relaciones entre el disperso microcosmos de personajes que dispersa a lo largo de las décadas y la geografia de una norteamerica asolada por un virús de la gripe de diseño que ha acabado la enorme mayoría de la población mundial. Mientras leía esta novela a la vez que Josep Maria Oriol (podéis leer su reseña aquí) y que Cristina Jurado (correspondiente reseña aquí), Josep María comentó varias veces que, en realidad, no se trataba de una novela de ciencia ficción, algo con lo que yo discrepo pero con la que la autora estaría de acuerdo:

En un primer momento Station Eleven parece, y supongo que es, una novela post-apocalíptica más —aunque el amigo Jesús Cañadas afirme que esa categoría es un oxímoron— y sólo a medida que despliega su estructura se revelan las peculiariades de la propuesta de Emily St. John Mandel, más interesada en explorar las relaciones entre el disperso microcosmos de personajes que dispersa a lo largo de las décadas y la geografia de una norteamerica asolada por un virús de la gripe de diseño que ha acabado la enorme mayoría de la población mundial. Mientras leía esta novela a la vez que Josep Maria Oriol (podéis leer su reseña aquí) y que Cristina Jurado (correspondiente reseña aquí), Josep María comentó varias veces que, en realidad, no se trataba de una novela de ciencia ficción, algo con lo que yo discrepo pero con la que la autora estaría de acuerdo:

@RonCharles Great piece. I actually don’t think of Station Eleven as sci-fi, but am fully prepared to concede that I may be alone in this…

— Emily St. J. Mandel (@EmilyMandel) October 15, 2014

Para mí es indiscutible que St. John Mandel saca partido de los recursos de la ciencia ficción para desarrollar sus ideas, y si para ella esos recursos son instrumentos antes que un fin en si mismo… bien, de eso se trata, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente. Josep Maria me preguntó por los elementos de ciencia ficción, si es que hay alguno, que contiene la novela, y creo que la respuesta es evidente desde la propia sinopsis: hay una plaga que acaba con el 99,99% (a ojo de buen cubero) de la humanidad y la novela nos enseña el futuro resultante de esa catástrofe. Es más, el hecho de que la novela alterne, como hace, entre los momentos anteriores a la hecatombe y las décadas posteriores no hace más que enfatizar esa diferencia, proporcionar un contrapunto a una especulación que, en mi opinión, es pura ciencia ficción. Y mucho más, claro que sí, pero es que para mi la ciencia ficción tiene que aspirar a más, por decirlo de algún modo.

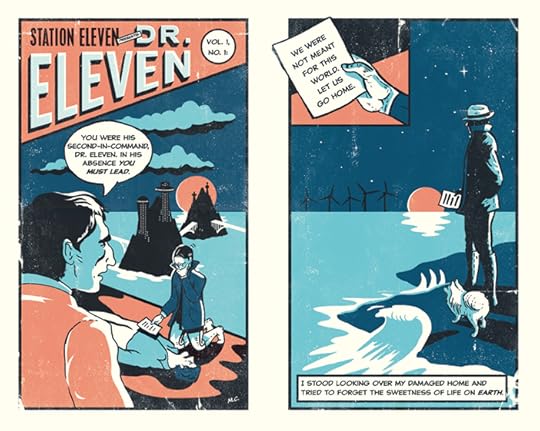

Station Eleven, el cómic que da título a la novela

En el párrafo anterior respondía indirectamente a la pregunta que me hizo Cristina Jurado: «¿Crees que la estructura de la novela favorece a la historia?». Sin duda, y más: creo que buena parte del valor de la novela viene de su inquietud literaria, de su interés en construir un entramado de relaciones que se articulan, en parte, a través de la estructura temporal alternante del texto y en parte a través del uso de una serie de motivos o elementos simbólicos relacionados casi siempre con el arte y la cultura; estos elementos van desde el teatro o el cómic que da título a la novela hasta el lema que da sentido al grupo de músicos y actores a los que acompañaremos por la norteamérica devastada, sacado de un capítulo de una de las series del universo de Star Trek: «Because survival is insufficient» («Porque no basta con sobrevivir»). O sea, que creo que más que «favorecer a la historia», la interrelación entre la estructura, algunos elementos de la historia y los personajes «es» la historia, lo que la justifica.

También es digno de mención el estilo de St. John Mandel, indirecto libre virtuoso, claro, elaborado y sembrado de frases convertidas mediante elipsis del predicado en una especie de puntuación del relato —casi haikus— que le dan una dimensión lírica a la dimensión; tal que así:

“The Symphony walked through the end of the day, clouds gathering and the air pressing down from above, rivulets of sweat running down Kirsten’s back. The sky low and dark by late afternoon. They were moving through a rural area, no driveways.”

(las cursivas son mías).

A otro nivel, algunos capítulos son guiones de entrevistas, otros enumeraciones, y postmoderneces varias. Poco que decir más que queda bien y no se hace raro, además de servir de atajo narrativo para presentar algunas situaciones en momentos avanzados del libro.

Este es uno de esos libros —y no es algo frecuente— que se revaloriza al pensar en él o durante el proceso de escritura de la reseña; es probable que os haya pasado alguna vez si cultiváis el dudoso arte de la reseña (en blog, para más inri) literaria. Durante su lectura, a pesar de disfrutarla siempre, se me plantearon muchas dudas sobre el planteamiento «amable» de la situación extrema que propone St. John Mandel —o «tranquilo», tal vez, pues la mayoría de los actos de violencia de la trama suceden entre bastidores—, o sobre la inverosimilitud de algunas situaciones; pero lo cierto es que una vez terminado y analizado me salen más virtudes que problemas. Sospecho que ganará con una eventual relectura. ¿Es una buena novela? Sin duda. ¿Es una buena novela de ciencia ficción? Es una buena novela. Diría, además, que tiene papeletas para acabar traducido al español y os animo a darle una oportunidad y a pensar un poco en él. A nivel formal no creo que se le pueda poner ninguna pega y a nivel de contenido tiene suficiente para ofrecer como para no ser una lectura a olvidar al mes de haberlo leído.

June 12, 2015

La Habitación de Nona, de Cristina Fernández Cubas

Hace poco más de un año que descubrí la obra de Cristina Fernández Cubas, cuando leí su Todos los cuentos y tuve la oportunidad de entrevistarla en el Festival MOT. El enamoramiento fue instantáneo, que no mutuo. Creo que si te interesa el fantástico en español —por no decir si te interesa la literatura en general— es una autora inevitable. La habitación de Nona representa su regreso al mundo del relato después de los nueve años transcurridos desde su última antología de relatos (descontando la recopilación de Todos los cuentos en 2008) y desde la publicación de su novela La puerta entreabierta como Fernanda Kubbs en 2013. Se trata de seis relatos con una atmósfera inquietante muy característica de la tradición fantástica que cultiva Fernández Cubas, aunque entre líneas me parece ver un intento —no completamente logrado— de actualizar o modernizar algunos de los motivos temáticos de su obra. Aunque ninguno de los relatos es menos que notable, creo que el conjunto del libro adolece de cierta disparidad, de formato y de resultado, que le perjudica.

Hace poco más de un año que descubrí la obra de Cristina Fernández Cubas, cuando leí su Todos los cuentos y tuve la oportunidad de entrevistarla en el Festival MOT. El enamoramiento fue instantáneo, que no mutuo. Creo que si te interesa el fantástico en español —por no decir si te interesa la literatura en general— es una autora inevitable. La habitación de Nona representa su regreso al mundo del relato después de los nueve años transcurridos desde su última antología de relatos (descontando la recopilación de Todos los cuentos en 2008) y desde la publicación de su novela La puerta entreabierta como Fernanda Kubbs en 2013. Se trata de seis relatos con una atmósfera inquietante muy característica de la tradición fantástica que cultiva Fernández Cubas, aunque entre líneas me parece ver un intento —no completamente logrado— de actualizar o modernizar algunos de los motivos temáticos de su obra. Aunque ninguno de los relatos es menos que notable, creo que el conjunto del libro adolece de cierta disparidad, de formato y de resultado, que le perjudica.

Quizás sea “La habitación de Nona” el relato con el tenga una relación más problemática, en la que la elegancia de Fernández Cubas como prosista y la fuerza del texto se tambalea ante la falta de verosimilitud del artificio en el que se apoya la narradora. No me refiero a la deliberada voluntad de engaño, existente y justificada, del texto; hablo de una verosimilitud básica cuya ausencia le resta valor al relato en su conjunto. Tomado de forma literal, en cualquier caso, sin buscarle tres pies al gato, “La habitración de Nona” consigue lo que busca —poner los pelos de punta en determinados momentos— y está perfectamente tramado. El relato reaparece más adelante en “Interno con figura” —el texto, esta vez, que le presta portada al libro—, en una pirueta metaliteraria deliciosa que contribuye a darle al volumen una consistencia que no le sobra. En “Hablar con viejas” se habla de la desesperación y de cómo nos puede llevar al egoísmo. El relato lo apuesta casi todo a lo inesperado de un final que, en definitiva, no lo es tanto. Más interesante me parece “Interno con figura”, que empieza con una visita al Museo del Prado de la protagonista, presuntamente la autora, donde se exhibe el cuadro “interno con figura” de Cecioni. Lo mejor del relato es como se convierte en una especie de cinta de Moebius narrativa en la que la mente de la escritora no puede resisitirse a fabular a partir de un acontecimiento real, por un lado, y la inquietante escena en la que una niña interpreta el cuadro que le da título al relato. Más que la originalidad, su mayor virtud es la habilidad de la autora para tejer el lenguaje, una característica compartida por casi todos los relatos incluídos en el libro. Uno de los los relatos más sugerentes y con menos elemento fantástico de la antología es “El final de Barbro”. Me gusta como usa de la primera persona del plural en la narración y la descripción de cómo puede crecer resentimiento. La estupenda manera de cerrar el círculo en la conclusión es inesperada, magnífica. “La nueva vida” es un texto triste, nostálgico, en el que lo más interesante sea, quizás, el momento de transición en el que la realidad se tambalea. Cómo sucedía en “Hablar con viejas”, es un relato relativamente sencillo un tanto previsible y también comparte con él la narración en tercera persona. Ambos relatos consiguen lo que (creo) persiguen, mejor el segundo que el primero, pero tengo la impresión de que Fernández Cubas se desenvuelve mejor con puntos de vista más subjetivos. El cuento que cierra el libro es también mi favorito: “Dias entre los Wasi-Wano”. Aquí sí, Fernández Cubas usa las armas con las que es maestra sensei absoluta: punto de vista infantil, en primera persona, de un mundo adulto deformado por la imaginación (antropológica, en este caso) de la mirada de la narradora. Es un relato imaginativo, conmovedor y lleno de recovecos. Un final magnífico para el libro.

Al final, tomado relato a relato, La habitación de Nona no desluce en absoluto al lado de la extensa obra que ha cultivado Fernández Cubas a lo largo de más de tres décadas. Mantiene la idiosincrasia de su imaginario personal a la vez que explora, aunque tal vez con demasiada timidez, nuevos territorios. Ya sea como primer contacto con la obra de la autora o para recuperar la voz que tanto nos había cautivado en otros relatos, creo que La habitación de Nona es un libro imprescindible.

May 13, 2015

Deflagración, de Aitor Romero Ortega

Según la RAE una deflagración es la “acción y efecto de deflagrar” y deflagrar, a su vez, es aquello “dicho de una sustancia: Arder súbitamente con llama y sin explosión”. Es un título sonoro, altisonante y engañoso, al menos según mi lectura, que condiciona las expectativas del lector y le hace bajar la guardia ante ciertos elementos de la resolución de la novela que prefiero no detallar excesivamente. Lo digo, por si alguien se lo iba a tomar por el lado negativo, como reconocimiento de una de las muchas virtudes que tiene el texto de Romero Ortega.

Según la RAE una deflagración es la “acción y efecto de deflagrar” y deflagrar, a su vez, es aquello “dicho de una sustancia: Arder súbitamente con llama y sin explosión”. Es un título sonoro, altisonante y engañoso, al menos según mi lectura, que condiciona las expectativas del lector y le hace bajar la guardia ante ciertos elementos de la resolución de la novela que prefiero no detallar excesivamente. Lo digo, por si alguien se lo iba a tomar por el lado negativo, como reconocimiento de una de las muchas virtudes que tiene el texto de Romero Ortega.

Es posible que uno de los principales riesgos de este libro, que no el único, sea su elección de personaje protagonista: Unai, uno de los mayores pasivo-agresivos que ha dado la literatura con la posible y muy honrosa excepción del Zeno de Italo Svevo. El propio autor da la clave de la novela cuando, ya en la primera página, afirma que

Es posible que para escribir una historia sea sufciente con tener a una persona que ha saltado al vacío, sin prestar demasiada atención al decorado y al ruido de fondo.

Y establece un tono decididamente intelectual en el que es difícil establecer la distinción entre el narrador y el personaje, con una tupida red de referencias a escritores, poetas y otros autores relacionados con la alta cultura. Si tuviera que usar un cultismo para resumir el sentimiento principal que evoca la novela este tendría que ser ennui. Un “tan alta vida espero…” que prácticamente permite hablar de una novela emo y que, sin embargo, consigue conectar con el lector gracias al contrapunto de determinados (y dosificados con cuentagotas) momentos en los que el entorno consigue provocar una reacción en “ennui” Unai: un sobresalto, una decisión repentina inesperada y, sobre todo, la pasión (para ser él) con la que vive sus constantes lecturas y el contraste con la desidia, a menudo exasperante, ante el mundo que le rodea. El viaje de Unai se convierte rápidamente en un anti-viaje, un esfuerzo consciente por aislarse del mundo y no tener experiencias. Esfuerzo paradójico, huelga decir, dada su insistencia en recuperar escenarios y personajes de su pasado a lo largo de su periplo. Lo interesante aquí es que Romero Ortega sabe explicarlo, medir sus fuerzas y dimensionar la novela, y propone un texto que impone una distancia con el lector sin renunciar a su capacidad de seducción construyendo una novela atractiva con la que es posible —tal vez inevitable— empatizar. O quizás lo que sea inevitable sea rechazarla, no lo tengo claro, pero en cualquier caso lo que resulta difícil es dejar de leerla.

Desde el principio del libro, poco después de la decisión consciente de Unai de dar ese primer salto en el que empieza su caída, se establece un paralelismo entre el personaje y la muerte por asesinato del joven poeta valenciano residente en Barcelona Enric Clos (inspirado en el caso real de Salvador Iborra, como reconoce el mismo autor en la dedicatoria inicial). El vehículo de esta relación entre la muerte del poeta y el viaje de Unai se refleja, sobre todo, en la obsesión de este último por todas las noticias relacionadas con el asesinato y su instintiva reconstrucción, imaginaria, de la pesonalidad de Clos y sus filias lectoras. Es un recurso consistente con la importancia que Unai le da a sus lecturas (ey, que incluso lee novelas de ciencia ficción. De la solipsista y paranoica, no podía ser de otra manera). Lo interesante aquí, lo que se trasluce, es que Unai es consciente de su… ¿cobardía? Y que a Clos le ve como a aquel que le hubiera gustado ser, alguien capaz de perseguir lo que quería para darle sentido así a su vida. En la mentalidad de Unai me atrevo a imaginar que que el hecho de que la muerte de Clos fuera tan absurda como heroica (enfrentado a los ladrones de la bicicleta de una amiga) no debía servir más que para confirmar el sentido de su vida. Keep calm and be romantic.

Y luego está el final… un final inesperado —pero justificado— que le cambia el sentido a la novela, le enseña el dedo corazón al lector y confirma que el autor no sólo había previsto la reacción del lector ante lo que le había ido explicando si no que contaba con ella como fulcro de la novela y que permite que accedamos por primera vez a la conciencia de Unai y reevaluemos lo que pensábamos que sabíamos de él. Yo le reconozco el gol. Es por ese final, para mi explosivo, por el que considero que el título del libro es engañoso.

Esta novela no es para todos los lectores y una de las reacciones que provoca, tal vez de forma deliberada, es cierto rechazo. El protagonista se muestra antipático hacia el lector, el tono de la narración está a un paso de la arrogancia y la trama puede leerse como anti-clímax seguido de anti-clímax, y sin embargo permite una lectura en varias capas que tiene mucho que ofrecer. Buena parte de su atractivo se debe a la habilidad de Romera Ortega como narrador y a su elegancia como prosista, además de haber sabido jugar su novela en la distancia justa para no diluirla. Mi impresión es que es uno de aquellos libros que tiene un momento preciso y que exige un diálogo con el lector, no una lectura pasiva —es posible que si la pasividad de Unai se sumara a la de un lector pasivo se generara una singularidad capaz de absorber en su pasivo horizonte de sucesos el conjunto de la creación—. Vale la pena acompañar a Unai en su caída. Que el aterrizaje os sea leve.

April 30, 2015

The Spoiler Club #12: Uzumaki, de Junji Ito

Ya está disponible el The Spoiler Club #12, dedicado al manga de terror Uzumaki, de Junji Ito.

Como siempre, The Spoiler Club está perpretado por Jesús Cañadas, Alexander Páez y un servidor. Además, en este episodio contamos con la presencia de Pablo Luján, connoisseur del mundo del cómic y otras áreas de la cultura dispersa.

¡Esperamos que lo disfrutéis!

Podéis suscribiros al canal de Youtube de The Spoiler Club en este enlace.

Artículo en SuperSonic: “La búsqueda de la épica en la fantasía”

Uno de los subgéneros más populares y, con toda probabilidad, con más éxito comercial de la literatura fantástica es la «fantasía épica». Lo es ahora, como secuela de la trilogía cinematográfica de El señor de los anillos rodada por Peter Jackson, lo es en pleno apogeo de la serie televisiva Juego de Tronos, pero es un fenómeno que viene de antes; no en vano ya El nombre del viento consiguió atravesar uno de los fronteras más difíciles de franquear para las novelas de género: el del fandom. Hay otros ejemplos de novelas o sagas de fantasía o, en menor medida, de ciencia ficción que han sido muy leídos por sectores del público lector poco habituados a la literatura no realista o, para ser más precisos, a la fantástica, pero la mayoría se ubican en un marco juvenil. ¿Dar el salto a lectores generales adultos? ¿Ver cómo la mujer que se sienta a tu lado en el metro, que podría ser tu madre cuando no tu abuela, saca del bolso su manoseado ejemplar de El nombre del viento? Eso es mucho más raro. Y sin embargo, si le pides a cualquiera de estos lectores “no habituales” que clasifique estos libros los meterá todos dentro de un mismo saco: Fantasía. Somos nosotros, vosotros, los lectores que pueden haber llegado a un artículo como este en una revista como esta, los que nos preocupamos de forma más o menos lúdica, más o menos obsesiva, por ponerles más o menos apellidos a ese nombre genérico. Y el apellido al que me refiero en este caso es “épica”, también llamada “heroica”.

[Así empieza el artículo “La búsqueda de la épica en la fantasía” que escribí para el primer número de SuperSonic y que acaba de publicarse en la web de la revista. Podéis leer el artículo entero y comentarlo en este enlace]

Artículo en SuperSonic: “La búsqueda de la épica en la fantasía”

April 22, 2015

3… 2… 1… ¡Despega SuperSonic!

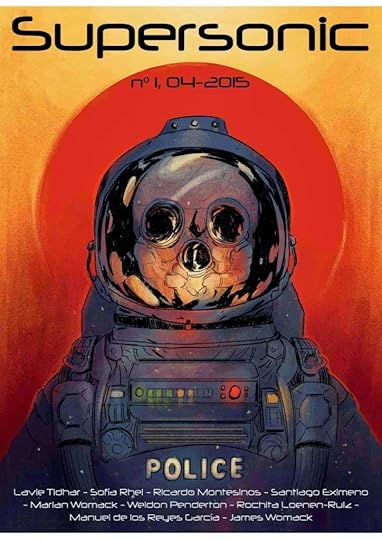

Portada de Marina Vidal para SuperSonic #1

Aunque ya sabéis (lo habréis notado) que no me gusta anunciar novedades en La Biblioteca de Ilium porque creo que ya existe quien lo hace más y mejor, esta vez voy a hacer una excepción porque se trata de un proyecto en el que participo y en el que creo mucho.

Acaba de aparecer en Lektu el primer número de la revista SuperSonic, dirigida por Cristina Jurado y dedicada a todos los aspectos del género. La revista, de periodicididad cuatrimestral, incluye relatos —de autores internacionales y nacionales—, artículos, entrevistas y reseñas, y por poco menos de 3€ proporciona más de 200 páginas (o su equivalente, pues sale solo en formato digital) de contenido. Un chollo, vamos.

Mi contribución ha sido un artículo de opinión sobre los rasgos principales de la literatura épica con una propuesta de modelo explicativo —sentíos libres de destruirlo—, un par de reseñas y la colaboración en algunas traducciones. Espero que os parezcan interesantes, tanto mis textos como los de mis compañeros.

La revista puede comprarse en Lektu, en el siguiente enlace, y os invito a hacerlo y a hacernos llegar todos los comentarios que tengáis.

Texto de presentación:

El primer número de SuperSonic, que se abre con una portada original de la ilustradora Marina Vidal, ofrece una entrevista exclusiva al autor y traductor de ciencia ficción Ken Liu, realizada por Elías Combarro, así como un encuentro con los escritores de fantasía épica Joe Abrecrombie y Saladin Ahmed de la mano de Cristina Jurado (ambas en inglés y español). Se incluye un artículo en el que Miquel Codony analiza los rasgos más representativos de la fantasía épica, Cristina Jurado hace un repaso por las antologías de ciencia ficción en España y Alexander Páez examina el anime japonés Ghost in Shell. Si Leticia Lara profundiza en la obra y el estilo del autor Iain M. Banks, Elías Combarro comenta los mejores relatos de ciencia ficción aparecidos en inglés en el último trimestre, y Xavi del blog Dreams of Elvex descubre los cuentos premiados en el certamen Ignotus. Mariano Villareal expone las iniciativas españolas en materia de género que se están traduciendo al inglés actualmente, mientras Manuel de los Reyes despliega una tribuna abierta para tratar temas relacionados con la traducción y James Womack indaga en la vida del editor de una editorial emergente.

En cuanto a ficción, se incluye el cuento “Monsters” del escritor Lavie Tidhar, que también se ofrece traducido al español, así como el relato “Dancing in the Shadow of the Once” de Rochita Loenen-Ruiz. Marian Womack firma “Black Isle”, la traducción al inglés del relato del mismo título que aparece en la antología Alucinadas. Asimismo, la revista propone una serie de relatos inéditos inscritos en el proyecto “Desahucio en Marte”, coordinado por Santiago Eximeno, con obras del propio Eximeno (“Last Exit for the Lost”), de Ricardo Montesinos (“Números rojos, planeta rojo”), Juanfran Jiménez (“Hutus y Tutsis”) y Cristina Jurado (“Hambre”). La tanda de obras de ficción se cierra con la obra ciberpunk “El crujido de la cereza al romperse” de Sofía Rhei y con “Gloria de España”, un relato weird-folckórico de Weldon Penderton.