Rodrigo Éker's Blog

November 27, 2025

7 obras maestras inconclusas

Hay algo siniestro y a la vez humano en las obras literarias inacabadas. Una mano que se detuvo, una voz que se apagó, un proyecto que quedó suspendido en el aire. En un mundo editorial que busca cierres y finales poderosos, las obras incompletas nos recuerdan la fragilidad del acto creativo y el misterio que envuelve a los artistas. Son, en cierto modo, ruinas literarias que insinúan una construcción mayor: fragmentos que, como templos destruidos, nos recuerdan que alguna vez tuvieron la intención de poseer vida propia y trascender.

Las obras incompletas han estado allí desde que existe la literatura. A veces su estado fragmentario es producto de la destrucción del tiempo: manuscritos perdidos, copias desgastadas, páginas arrancadas por guerras, incendios o vandalismo. Otras, en cambio, tienen causas más trágicas: la muerte del autor, la fatiga creativa o la decisión consciente de abandonar el proyecto. Muchas de ellas han quedado inmortalizadas a pesar de su cualidad fragmentaria y se leen y consumen con regularidad hasta el día de hoy.

¿Por qué nos conmueve leer una pieza inacabada?Los textos sin terminar reflejan la materialidad del proceso creativo. Una obra inconclusa evidencia la naturaleza de su construcción, ya que advertimos en ella la lucha del autor, sus dudas y la intención de expresar algo que no fue capaz de poner de manifiesto.

Por otro lado, nos invitan a participar de su evolución. Como lectores, debemos completar los espacios vacíos, imaginar el faltante y construir un sentido en medio de la ambigüedad. Nuestra mente se ve obligada a funcionar como un puente entre la voz ausente y la imaginación futura.

Además, se vuelven terreno fértil para realizar conjeturas. ¿Qué habría sucedido si el autor concluía el relato? ¿Qué giro habría tomado la trama? ¿Qué desenlace habría concebido su creador? Al no tener respuestas a estos interrogantes, terminamos fabricando nuestra propia versión idealizada de la historia, una que jamás podremos verificar si satisfaría la intención del escritor.

Por último, lo inacabado de su naturaleza desafía nuestra necesidad de clausura. Se trata de libros que nos enfrentan a la incertidumbre y al hecho de que muchas historias -entre las que se encuentra la nuestra- nunca llegarán a concluirse.

Los fragmentos de Safo y las joyas de la AntigüedadPocas obras inacabadas son tan emblemáticas como los fragmentos que han sobrevivido de Safo de Lesbos, la gran poeta lírica siglo VI a. C en la Antigua Grecia. De los nueve libros que conformaban su obra completa, solo han llegado hasta nosotros pedazos, versos aislados y líneas borroneadas por el tiempo. El paso de los siglos terminó erosionando una de las colecciones literarias más poderosas jamás creadas.

Sin embargo, los fragmentos sobrevivientes poseen una potencia inigualable. La voz de Safo emerge entre las grietas del texto, intensificando la emoción que nos transmite. Su poesía amorosa, delicada y vibrante posee una intimidad inmensa, explorando temas como el amor, la pasión y el deseo, fundamentalmente entre mujeres. A pesar de estar incompleta, la obra de Safo ha terminado siendo una de las más influyentes de todo Occidente.

La Eneida de Virgilio

La Eneida de VirgilioCuando Virgilio murió en el año 19 a. C., dejó a La Eneida sin terminar según sus propios estándares. Había dedicado una década a su composición, pero aún contenía versos provisorios a ser posteriormente revisados y pulidos. Antes de morir, pidió que su manuscrito fuera destruido. El emperador Augusto lo impidió, ordenando su publicación póstuma.

Se trata de una obra técnicamente completa, pero no terminada bajo los estándares de su autor. El lector moderno rara vez percibe su carácter inconcluso, pero los expertos han analizado extensamente la señales de su estado en proceso. La obra nos cuenta la historia de Eneas, un troyano que huyó de la caída de Troya y se convirtió en el antepasado de los romanos. La obra fue fundamental en la historia de la literatura porque completó las lagunas dejadas por los mitos y las leyendas y asoció fuertemente al personaje de la Ilíada con la fundación de Roma. Sin embargo, la realidad es que una de las grandes epopeyas del mundo occidental es, en esencia, un borrador de enormes proporciones.

Los cuentos de Canterbury de Geoffrey ChaucerA finales del siglo XIV, Geoffrey Chaucer imaginó una de las estructuras narrativas más ambiciosas de la literatura medieval: un grupo de peregrinos camino a Canterbury, cada uno contando varias historias, en una competencia amistosa dirigida por el posadero que los acompaña.

El plan original para la pieza literaria era monumental. Cada peregrino debía narrar dos cuentos de ida y otros dos de regreso, lo que habría dado como resultado cerca de ciento veinte relatos. Chaucer murió habiendo completado sólo veinticuatro.

Muchas de estas historias tratan temas de jerarquía social, amor, sexo, compañerismo, rivalidades y corrupción. Su carácter fragmentario ha permitido a generaciones posteriores reinventar y reinterpretar la obra, convirtiéndola en una de las más influyentes piezas literarias del Reino Unido.

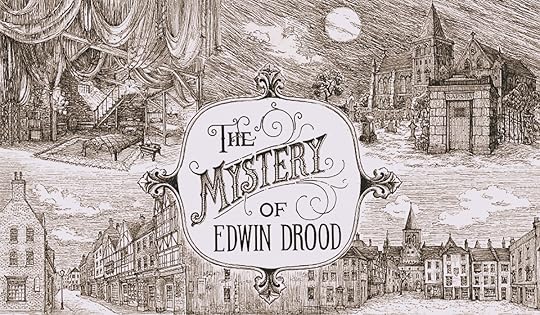

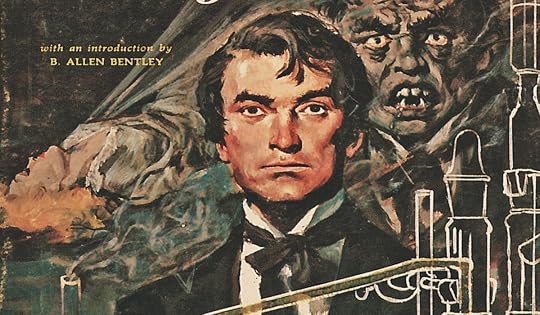

El misterio de Edwin Drood de Charles DickensEn 1870, Charles Dickens -uno de los escritores más importantes de todos los tiempos y un favorito personal- falleció dejando inconclusa una de sus novelas más llamativas: El misterio de Edwin Drood. Sigue la historia de Edwin Drood, un joven ingeniero comprometido con una joven llamada Rosa Bud, y de su ambiguo y atormentado tío político, John Jasper, director del coro de la catedral de Cloisterham -secretamente adicto al opio-. Tras una tormentosa noche de Navidad, Edwin desaparece misteriosamente y todas las sospechas recaen sobre Jasper, cuyas pasiones obsesivas y celos hacia su propio sobrino lo vuelven el principal sospechoso.

El crimen ficticio nos deja con una multitud de enigmas: ¿Quién mató a Edwin Drood? ¿Realmente ha sido asesinado?, ¿Qué destino imaginaba Dickens para sus personajes? Ninguna respuesta es definitiva.

Esta ambigüedad le otorgó a la novela una cualidad legendaria. Adaptaciones, secuelas apócrifas y decenas de teorías intentaron resolver el misterio. Pero el verdadero valor de la obra está en su interrupción: Dickens dejó a sus lectores en el umbral del descubrimiento, creando el final abierto más célebre del siglo XIX.

El Weir de Hermiston de Robert Louis StevensonEntre las obras incompletas más conmovedoras del cambio de siglo se encuentra El Weir de Hermiston, la novela final de Robert Louis Stevenson, interrumpida por su muerte en 1894. Escrita durante su exilio voluntario en Samoa, la obra prometía ser uno de los proyectos más ambiciosos y maduros del autor.

Contenía una trama de fuerte carga moral y psicológica, centrada en la conflictiva relación entre un joven sensible, Archie Weir, y su padre, un juez implacable cuya severidad domina la vida de ambos. Ambientada en Escocia —la tierra natal del autor, cuya memoria impregnó sus últimos años en el Pacífico—, la novela combinaba el drama íntimo con la descripción social, empleando temas que ya había explorado en obras como Las desventuras de John Nicholson.

La muerte repentina de Stevenson dejó la obra detenida en un punto crucial: personajes y conflictos estaban delineados con claridad, pero faltaba el desarrollo final que habría dado unidad a la pieza. Hoy la novela funciona como una ventana hacia la evolución estilística de Stevenson, mostrando su posible incursión en la estética del realismo literario del siglo XIX.

El proceso de Franz Kafka

El proceso de Franz KafkaPocas obras representan la esencia de lo inconcluso como El proceso -libro que, paradójicamente, siempre tuve problemas para concluir en su lectura-. Kafka murió en 1924 sin haber terminado la novela. Quiso que todo su manuscrito fuera destruido; su amigo Max Brod desobedeció esta petición, del mismo modo que Augusto hizo con Virgilio. Sin embargo, es de las pocas obras que sobrevivieron hasta nuestros días, ya que el propio autor quemó muchos de sus manuscritos tempranos.

La estructura del libro parece perfecta: Josef K está atrapado en un sistema burocrático absurdo, en una maquinaria sin rostro que nunca revela su lógica ni su desenlace. Sin embargo, el manuscrito está lleno de capítulos sin ordenar, episodios sueltos y transiciones ausentes que convierten a su lectura en un camino repleto de obstáculos.

Los hermanos Karamazov: El libro segundo de Fiodor DostoievskiSi bien Los hermanos Karamazov de 1880 está completa, Fyodor Dostoievski la concibió como la primera parte de un proyecto más complejo. Su deseo era escribir una continuación centrada en Aliosha Karamazov como adulto, explorando su maduración espiritual y moral. De esa segunda novela no llegó a escribir más que unas notas.

Y el futuro del personaje, en sí mismo, es lo que ha quedado inconcluso. Dostoievski, que penetró como pocos en la psicología humana, dejó a Aliosha suspendido como una promesa incumplida. La inexistencia de la segunda parte confiere a la obra un aura especial: todo queda proyectado hacia adelante, hacia lo que podría haber sido.

¿Por qué debemos leer las obras incompletas de los grandes escritores?Las obras incompletas exigen una forma particular de lectura. Para apreciarlas, el lector debe adoptar una postura activa: reconstruir, imaginar e interpretar desde la ausencia de respuestas. En la literatura, y en el arte en general, ninguna obra está completa del todo. Incluso las novelas más célebres dependen del lector para cobrar vida, revelando de manera visible aquello que todas las historias llevan dentro: el pacto entre autor y lector.

Las piezas literarias sin terminar son monumentos a la condición humana. En ellas conviven la ambición y la fragilidad, el genio y la incapacidad. Celebrar estas obras es aceptar lo imperfecto, entendiéndolas como ventanas a la intimidad del acto creativo.

En algún momento de las vidas de sus autores, fueron grandes proyectos concebidos para alcanzar una grandeza que el paso del tiempo les negó. Solamente ese hecho nos obliga a brindarles el mismo respeto y cuidado que tendríamos hacia cualquier otra gran obra literaria del pasado. Es lo que merecen en honor y homenaje a sus respectivos autores. SOBRE EL AUTOR Mi nombre es Rodrigo. Soy un escritor independiente Argentino, apasionado por contar historias y compartir reflexiones. Si bien mi campo predilecto es la ficción, en este blog les hablo sobre todo lo que pasa por mi cabeza: mi vida, mis experiencias, mis visiones del mundo y mi proceso creativo. Escribo desde chico ficción contemporánea y ficción gótica. He publicado relatos cortos y novelas que están disponibles para lectores de todas partes del mundo. A través de este blog, espero ayudarte a encontrar tu próximo libro favorito. Seguime en Instagram y Twitter

SOBRE EL AUTOR Mi nombre es Rodrigo. Soy un escritor independiente Argentino, apasionado por contar historias y compartir reflexiones. Si bien mi campo predilecto es la ficción, en este blog les hablo sobre todo lo que pasa por mi cabeza: mi vida, mis experiencias, mis visiones del mundo y mi proceso creativo. Escribo desde chico ficción contemporánea y ficción gótica. He publicado relatos cortos y novelas que están disponibles para lectores de todas partes del mundo. A través de este blog, espero ayudarte a encontrar tu próximo libro favorito. Seguime en Instagram y TwitterNovember 23, 2025

El rol de la enfermedad en la literatura del siglo XIX

El siglo XIX fue, en muchos sentidos, un siglo de fragilidades. A lo largo de Europa y en parte de América, la enfermedad marcó el pulso de la vida cotidiana. Devastó países enteros, dejó cicatrices en el imaginario colectivo y halló un lugar privilegiado en la ficción. La tuberculosis, el cólera, la sífilis, la "melancolía" —y otras dolencias que hoy ya no existen en la literatura científica— se convirtieron en símbolos, fuerzas narrativas y protagonistas de numerosas obras literarias.

Los escritores del siglo XIX, muy especialmente, utilizaron a la enfermedad como reflejo de las tensiones privadas y sociales de las sociedades en que publicaron sus obras. La fragilidad física que les rodeaba se volvió un lenguaje propio, una forma de hablar de lo que no se decía en voz alta: el deseo prohibido, las desigualdades de todo tipo, el encierro doméstico y la angustia espiritual.

Una Europa de modernidad y vulnerabilidadEl siglo XIX fue un período de transformaciones profundas. En sus crecientes y caóticas ciudades convivían los avances industriales y la miseria urbana, el desarrollo de la ciencia y la persistencia de antiguas supersticiones, la visión de progreso y el miedo generalizado ante las epidemias que distribuían muerte por doquier.

Una medicina semi primitivaAunque los avances científicos habían comenzado a profesionalizar la medicina, su capacidad real continuaba siendo limitada. La teoría de las bacterias —base fundamental del pensamiento médico actual— recién se consolidaría hacia la segunda mitad del siglo gracias a Louis Pasteur y Robert Koch. Antes de eso, los tratamientos eran fuertemente especulativos: sangrías, tónicos diluídos, reposo, aire puro e hidroterapia. Para la mente de la época, la enfermedad era un misterio que combinaba facetas espirituales, morales y ambientales.

Los hospitales eran vistos con desconfianza -usualmente se los consideraba sitios para los pobres- y muchos preferían morir en casa antes que internarse. La esperanza de vida rondaba los cuarenta años, y la muerte infantil era una realidad omnipresente. Una de las razones que llevaba a las familias a tener múltiples hijos era, justamente, el hecho de que la mayoría de ellos moría antes de alcanzar los diez años. La fragilidad fue el clima dominante de la época.

Las enfermedades más importantesEntre las múltiples dolencias que asolaban al continente, algunas adquirieron un peso cultural excepcional, que se reflejó en todas las piezas artísticas del momento. Entra las más importantes estuvieron:

La tuberculosis (o consunción). Fue la gran protagonista del siglo XIX. Delgadez extrema, palidez, fiebre vespertina y tos con sangre. No sólo mató a millones, sino que moldeó la estética romántica: cuerpos etéreos, almas sensibles, palidez grisácea y belleza casi espectral.El cólera. Explosivo, veloz y devastador. Se lo percibía como un castigo de origen incierto, que diezmaba barrios y rápidamente desaparecía. Era la enfermedad de la modernidad, ya que viajaba por las rutas del comercio global y se multiplicaba en las clases más pobres. Si bien hoy conocemos su mecanismo de transmisión, quienes vivían en los pueblos azotados por ella la consideraban un escarmiento de origen Divino.La sífilis. Silenciosa y fuertemente estigmatizante. Su presencia en la sociedad victoriana generó discursos moralizantes alrededor del deseo, el pecado y la degradación física. Dado que se transmitía por relaciones sexuales, se la conceptualizó como una consecuencia del acto de romper las normas de la sociedad.La melancolía y otras afecciones nerviosas. Establecidas como diagnósticos que mezclaban lo emocional con lo fisiológico, eran comunes en mujeres de clase media y alta y reflejaban las presiones sociales del encierro doméstico.Estas enfermedades determinaron la imaginación narrativa de decenas de autores. El escritor del siglo XIX no podía escapar a ellas, ya que formaban parte del paisaje emocional del mundo que habitaba.

Las enfermedades expresadas en la literaturaLa literatura del siglo XIX —tanto romántica como realista y naturalista— utilizó la enfermedad como elemento estructural. Se trataba de un recurso que permitía hablar de la vulnerabilidad humana en un tiempo donde la muerte era omnipresente.

Muchos relatos, novelas y poemas usaron a las enfermedades para justificar un destino trágico, dar profundidad psicológica a un personaje, encarnar un conflicto moral, simbolizar una tensión social o explorar el sufrimiento como experiencia estética.

En la narrativa inglesa, francesa, rusa o latinoamericana, la tuberculosis se convirtió en un leitmotiv. Autores tan diversos como Charles Dickens, Iván Turgénev, Leo Tolstoi o Benito Pérez Galdós la utilizaron como herramienta. En sus obras, la “consunción” servía para retratar personajes sensibles destinados a desaparecer antes de tiempo. Su desarrollo evidenciaba las condiciones insalubres de las ciudades industriales y la falta de recursos entre los sectores populares.

El cólera solía aparecer en relatos más sombríos, ligados al caos colectivo o al colapso social. En novelas naturalistas, como las de Émile Zola, la enfermedad era síntoma y consecuencia del hacinamiento urbano y de la explotación laboral.

La sífilis, por su parte, solía mantenerse en secreto. Su presencia en la literatura estaba cargada de pudor y condena moral, tal y como ocurría en la vida real. En algunos textos circulaba como metáfora de transgresiones sexuales, hipocresía social y decadencia moral.

La atmósfera enfermizaLa enfermedad se incorporó al clima emocional de los relatos de los autores de la época. El lector del siglo XIX era capaz de reconocer de inmediato sus signos: la vela encendida junto a la cama, el pañuelo manchado de sangre, el aire del campo recomendado como cura. Los escenarios más mundanos —una casa burguesa, un hospital, un sanatorio, un rancho en medio de la nada— se cargaban de un simbolismo propio y familiar.

En este auge de la fragilidad literaria, encontramos la influencia del Romanticismo. Para muchos escritores, el cuerpo enfermo era también un objeto intensificado espiritualmente. La enfermedad purificaba y abría las puertas a las emociones más profundas.

El aspecto metafórico de la enfermedadUna de las razones por las que la enfermedad se volvió tan central fue por su enorme potencial metafórico. La fragilidad física permitía representar problemas que la sociedad de la época no podía (o no quería) abordar abiertamente.

En un mundo regido por la moral estricta y por rígidas estructuras sociales, los afectos debían canalizarse de formas indirectas. La enfermedad funcionó como mediadora simbólica: la tuberculosis podía sugerir la pasión sublime que consumía al personaje, la melancolía expresaba deseos insatisfechos o angustias existenciales, la "histeria femenina" era una etiqueta para emociones reprimidas por la misoginia, los desmayos y “nervios” permitían hablar de ansiedades que la sociedad negaba. El cuerpo era el lienzo físico donde se esbozaban las emociones que no se podían expresar en libertad.

La enfermedad como crítica de la desigualdad socialLa literatura realista y naturalista usó a la enfermedad para denunciar las contradicciones del progreso industrial. Las epidemias golpeaban más fuerte en los barrios pobres, mientras que la desnutrición y las malas condiciones laborales se traducían en cuerpos vulnerables. A través de personajes enfermos, los autores trazaban un mapa de los problemas que veían a su alrededor.

En las novelas rusas, como las de Fiodor Dostoievski o Leo Tolstoi, la enfermedad del cuerpo reflejaba una enfermedad espiritual de la sociedad. En Francia, Émile Zola y Guy de Maupassant retrataron la degeneración física como efecto de la industralización. En Inglaterra, Charles Dickens mostró cómo la falta de higiene urbana condenaba a la infancia (tal y como le había ocurrido a él mismo durante su niñez).

Las enfermedades en la ficción contemporáneaDurante el siglo XIX, las enfermedades no desaparecieron de nuestra cultura popular, sino que transformaron nuestra manera de pensar la fragilidad humana. Lo que la literatura del siglo XIX puso en escena —el miedo, la vulnerabilidad, el aislamiento y el estigma— se potenció en nuestra ficción contemporánea.

En las últimas décadas, nuevas enfermedades y crisis sanitarias le han dado forma a nuestro imaginario colectivo: el SIDA, con su carga de estigmatización, el COVID-19, que reintrodujo el encierro, la soledad y el miedo al contagio, las campañas de vacunación, que hoy forman parte del debate social y el negacionismo médico y la depresión y la ansiedad, reconocidas como enfermedades globales de la modernidad. También podemos hablar sobre la epidemia de la obesidad y los efectos nocivos del sedentarismo. La diabetes, el cáncer y tantas otras enfermedades degenerativas se han vuelto parte de nuestra cotidianeidad.

Estos fenómenos han reactivado, en el mundo contemporáneo, los mismos interrogantes que la literatura del siglo XIX exploraba: ¿Qué dice la enfermedad sobre quiénes somos?, ¿De qué manera revela nuestras tensiones sociales?, ¿Por qué ciertos cuerpos enferman más que otros?, ¿Cómo debe reaccionar una comunidad ante el riesgo y la muerte?

La ciencia ficción como heredera del siglo XIXEl cine, la literatura distópica, las series y la narrativa contemporánea continúan lidiando con estas preocupaciones. Aunque hoy contamos con conocimientos médicos avanzados, la dimensión emocional y simbólica de la enfermedad sigue siendo fértil. En la ficción actual encontramos: cuerpos vigilados, epidemias que revelan desigualdades, virus que simbolizan miedos colectivos y enfermedades que expresan soledades existenciales. El legado del siglo XIX persiste porque la fragilidad sigue siendo una condición humana fundamental. Muchas de estas visiones se exploran en las distopías de la ciencia ficción.

La literatura del siglo XIX encontró en la enfermedad una forma de narrar el mundo: un mundo vulnerable, contradictorio, lleno de tensiones morales y sociales. La tuberculosis, el cólera, la sífilis o la "melancolía" fueron símbolos profundos que permitieron explorar el deseo, la muerte, la injusticia y la fragilidad del espíritu.

Todavía usamos el cuerpo enfermo para decir lo que no podemos callar: nuestros temores, nuestras culpas y nuestras desigualdades. Y aunque el conocimiento científico haya avanzado de manera extraordinaria, la enfermedad continúa siendo, en la ficción moderna, un territorio donde la literatura descifra lo más complejo de nuestra experiencia humana.

SOBRE EL AUTOR Mi nombre es Rodrigo. Soy un escritor independiente Argentino, apasionado por contar historias y compartir reflexiones. Si bien mi campo predilecto es la ficción, en este blog les hablo sobre todo lo que pasa por mi cabeza: mi vida, mis experiencias, mis visiones del mundo y mi proceso creativo. Escribo desde chico ficción contemporánea y ficción gótica. He publicado relatos cortos y novelas que están disponibles para lectores de todas partes del mundo. A través de este blog, espero ayudarte a encontrar tu próximo libro favorito. Seguime en Instagram y Twitter

November 13, 2025

¿Qué hace a un cuento realmente perturbador?

Hay cuentos que nos estremecen momentáneamente y otros que nos dejan una incomodidad más profunda, el tipo de inquietud sutil que corre por el pecho y nos envuelve como la misma oscuridad. No se trata de un miedo tradicional, sino de algo que no encaja, un orden invisible que se rompe. Lo perturbador proviene de lo que apenas nos sugiere el autor, de la insinuación de un abismo que se esconde debajo de la aparente normalidad.

En la literatura, algunos autores han explorado magistralmente dicho territorio. Desde Edgar Allan Poe y Horacio Quiroga hasta Julio Cortázar o Stephen King, pasando por Ray Bradbury y Washington Irving; todos ellos entendieron que el verdadero terror no está en la revelación, sino en el silencio que le antecede.

¿Qué recursos narrativos hacen que un cuento resulte genuinamente perturbador? He aquí algunos de esos mecanismos que logran erosionar la frontera entre lo racional y lo inexplicable.

Lo inquietante y la fractura de la realidadSigmund Freud llamaba "lo siniestro" a ese momento en que lo familiar se vuelve extraño. Un pasillo iluminado, una habitación vacía, un rostro que parece conocido pero no lo es. La forma moderna en que algunos lo nombran es "uncanny valley" o "valle inquietante". En los cuentos más perturbadores, la realidad que se nos narra sufre de una fisura muy leve pero notoria. Edgar Allan Poe lo demostró en relatos como El corazón delator o La caída de la Casa Usher, en los que la locura y la decadencia física se confunden con lo sobrenatural.

El lector, al igual que el narrador, se introduce lentamente en un terreno ambiguo. Lo racional ya no basta para explicar lo que sucede, aún cuando lo irracional no se haya impuesto de manera absoluta. Ese estado liminal —una suspensión entre el sueño y la vigilia— es lo que despierta la inquietud en el lector.

Julio Cortázar lo aplicó muy elegantemente en Casa tomada, donde los protagonistas jamás ven al invasor; el terror proviene del simple hecho de que algo invisible avanza sobre ellos y los desaloja. Lo perturbador se relaciona con la pérdida de control, con ese momento en que el universo conocido se vuelve frágil, inconsistente e ilusorio.

El narrador como cómplice del horrorEl narrador es una herramienta primaria a la hora de construir terror psicológico. En los cuentos más inquietantes, el narrador no es fiable, sino que oculta, tergiversa y hasta se engaña a sí mismo. Poe lo llevó al extremo en El barril de amontillado o El gato negro, donde el horror se filtraba a través de la voz del criminal. La revelación de la maldad en sus actos no es explícita, sino que la comprendemos en los vacíos de su discurso, en las frases que omite y en sus justificaciones absurdas.

Horacio Quiroga, heredero latinoamericano del realismo y del simbolismo, entendió también la eficacia del punto de vista. En cuentos como El almohadón de plumas o La gallina degollada, el horror residía en la mirada desapasionada del narrador. La objetividad se volvió un arma de precisión para el autor y su tono clínico, casi frío, intensificaba el impacto de su narración.

Stephen King, en cambio, prefirió la voz cercana y coloquial, encarnada en un tono amistoso y familiar. Pero bajo esa familiaridad subyace la sospecha de algo profundamente anormal. El narrador se convierte allí en nuestro cómplice, y en ese vínculo íntimo se instala la semilla del miedo.

El impacto de la atmósferaLos cuentos perturbadores son casi siempre claustrofóbicos. Sea que transcurran en una casa, en una habitación o en la mente de un personaje, lo esencial en su construcción es la sensación de encierro. En ellos, la atmósfera se convierte en una extensión del conflicto interior de sus protagonistas. Washington Irving lo comprendió en La leyenda de Sleepy Hollow, donde cargó el paisaje rural de supersticiones.

Ray Bradbury, en cambio, utilizó la nostalgia como vehículo de lo inquietante: sus calles suburbanas, sus ferias iluminadas y sus planetas deshabitados eran escenarios donde lo cotidiano se retorcía para dar lugar a lo perverso. En La feria de las tinieblas, convirtió a la infancia en un territorio de pérdida y corrupción.

Julio Cortázar nos demostró recurrentemente que la atmósfera podía ser más aterradora que cualquier criatura imaginaria. En La noche boca arriba, uno de mis cuentos preferidos del autor, el cambio de escenario —del hospital al sacrificio azteca— operaba como una trampa de percepción. El lector, confundido, no sabe cuál de los dos mundos es real. Esa duda existencial, ese limbo literario, es lo que lo más nos perturba del relato.

La sugerencia y la sugestiónUno de los grandes principios del terror psicológico es que cuanto menos se muestra, más se teme. Edgar Allan Poe lo había anticipado, pero fue Henry James quien lo llevó a su perfección con Otra vuelta de tuerca, su obra más famosa, donde el horror nunca se materializa por completo. Lo inquietante no está en la presencia de fantasmas, sino en la posibilidad de que éstos no existan.

En la misma línea, Quiroga comprendía que el horror debía surgir de la insinuación: el zumbido detrás de una puerta, la sombra de algo que nunca termina de definirse. Lo inexplicable siempre será más poderoso que lo evidente. La mente del lector completa las líneas y las tiñe con sus propios temores.

Stephen King hablaba irónicamente al respecto en su memoria Mientras escribo: “Si hay una puerta cerrada y oyes algo detrás, ábrela solo un poco.” La clave está en la tensión, en ese punto intermedio donde lo posible y lo imposible se confunden. Los grandes relatos perturbadores son, en el fondo, ejercicios de contención entre lo que se muestra y lo que no.

La irrupción del terror en la cotidianeidadUno de los rasgos más efectivos del cuento perturbador es la invasión de anomalías en lo rutinario. Lo terrible nace dentro del hogar, en lo más íntimo de nuestras vidas mundanas. Cortázar lo llevó al absurdo con sus relatos donde lo insólito se infiltra en la vida urbana. Bestiario o Axolotl, por ejemplo, no necesitaban monstruos porque la metamorfosis y la alteración, ya se producen en la percepción de sus protagonistas.

Ray Bradbury logró algo similar en El hombre ilustrado. Sus historias nos recuerdan que el futuro puede ser tan aterrador como el pasado y que la tecnología amplifica muchos de los miedos ancestrales. Lo perturbador en sus cuentos no dependía del contexto, sino de la fragilidad de lo humano.

Incluso autores más antiguos, como W.W. Jacobs en La pata de mono, nos mostraban un mundo en que la tragedia no provenía del castigo sobrenatural, sino del deseo y necesidad de alterar el destino. La cotidianidad se convertía así en un terreno minado, donde cada gesto podía desatar lo irremediable. La ambigüedad absoluta del final del cuento ha dejado a sus lectores discutiendo durante más de un siglo.

El terror como espejo de nosotros mismosTodo cuento verdaderamente perturbador nos devuelve una imagen de nosotros mismos. Nuestro temor no proviene de los monstruos, sino lo que revelan sobre nuestra propia vulnerabilidad. Poe exploró esa fragilidad a través de la locura, Quiroga mediante la enfermedad y la culpa y Cortázar con la desintegración de la identidad.

En el fondo, lo perturbador es una metáfora del desconcierto existencial, de la pérdida del sentido, de la certeza de que nada está garantizado para ninguno de nosotros. Por eso los relatos de terror psicológico sobreviven al paso de los siglos. No dependen del artificio ni del efecto inmediato, sino de un conflicto eterno entre la razón y lo inexplicable.

Stephen King dijo alguna vez que escribía sobre el miedo porque “el miedo es la emoción más honesta”. Y quizás ese sea el secreto de todos los cuentos que nos inquietan: su capacidad para hablar sobre nuestra condición humana.

SOBRE EL AUTOR Mi nombre es Rodrigo. Soy un escritor independiente Argentino, apasionado por contar historias y compartir reflexiones. Si bien mi campo predilecto es la ficción, en este blog les hablo sobre todo lo que pasa por mi cabeza: mi vida, mis experiencias, mis visiones del mundo y mi proceso creativo. Escribo desde chico ficción contemporánea y ficción gótica. He publicado relatos cortos y novelas que están disponibles para lectores de todas partes del mundo. A través de este blog, espero ayudarte a encontrar tu próximo libro favorito. Seguime en Instagram y Twitter

October 30, 2025

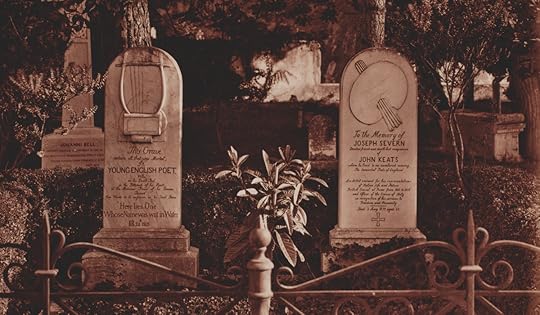

El cementerio literario: del Romanticismo a la decadencia

No existe nada más humano que la necesidad de mirar a la muerte e intentar comprenderla. Desde los primeros epitafios tallados en piedra hasta los jardines funerarios del siglo XIX, el cementerio fue un espejo de nuestras reflexiones más profundas. Allí donde la vida se acaba, el arte fue encontrando su sentido verdadero.

El Romanticismo —aquel movimiento que hizo del sentimentalismo la más acabada forma de expresión— encontró en los cementerios un espacio donde la belleza y el horror podían convivir y potenciarse. La novela gótica y el terror heredaron esta fascinación por la ruina y el duelo encarnados en una tumba, transformándolos en símbolos de una sensibilidad que sigue viva en el imaginario colectivo, sirviendo de inspiración para las modernas celebraciones de Halloween.

El cementerio, en este sentido, es un escenario puramente emocional. Representa el punto donde la Razón da paso a una imaginación que toma el control de nuestros pensamientos. Y la literatura, con sus infinitas descripciones de mausoleos y tumbas, consiguió cultivar el arte de mirar con reverencia a la Oscuridad.

La belleza Romántica de la muerteDurante el siglo XIX, Europa descubrió en los cementerios un lugar de revelación. En el corazón del Romanticismo, el racionalismo del siglo previo se disolvía ante una sensibilidad nueva, cargada de excesiva emoción y furibunda melancolía. Los románticos, fascinados por la fugacidad de la existencia, transformaron el dolor en su estética personal.

El cementerio, con su fría calma e imponente solemnidad, se convirtió en el jardín del alma. Entre las lápidas y los mausoleos, el poeta encontró una verdad que la sociedad se esforzaba por esconder: que la belleza podía nacer del sufrimiento y el duelo transformarse en pura contemplación. La muerte se volvió entonces una metáfora de la transformación interior del hombre.

En este contexto, bajo la pluma de jóvenes y talentosos escritores, la Naturaleza se volvió cómplice de la muerte. Los cipreses, los cuervos, la niebla —la imaginería compleja que rodeaba a las tumbas— adquirieron un poder simbólico. El Romanticismo hizo del cementerio un paisaje mental, un espacio donde se revelaban las obsesiones más intensas y los misterios más recónditos.

La tumba como metáfora de lo invisibleVisitar un cementerio, desde tiempos inmemoriales, ha implicado descender —física y emocionalmente— hacia lo que está oculto, aquello que se encuentra detrás del velo que separa nuestro mundo de otros planos de existencia. Por eso, para los románticos y luego para los autores del género gótico, la tumba era un reflejo empedrado del inconsciente.

Al mismo tiempo, era el espacio donde el cuerpo se desintegraba y donde la memoria se cristalizaba. En él, las personas depositaban todo aquello que no podían asumir: sus miedos, sus pasiones reprimidas y sus nostalgias.

En el arte y la literatura del siglo XIX, esta concepción se tradujo en una búsqueda constante de lo invisible. El cementerio se había convertido en un intermediario, una manera de lidiar con la realidad más dura de la mortalidad. Cruzar el umbral implicaba enfrentarse con el misterio, y esa travesía espiritual definió buena parte de la sensibilidad moderna.

Las ruinas y la arquitectura del espírituSi hay algo que siempre caracterizó a las ruinas, es que evocan el triste pero implacable paso del tiempo. Representan la lenta y progresiva disolución de las cosas. Y dicho proceso fue una de las obsesiones más poderosas del Arte Romántico.

Son espacios desiertos de lo que fue, testimonios físicos de la fragilidad humana y de la persistencia de la memoria. Nos recuerdan lo efímero de nuestra condición humana y, paradójicamente, lo eterno de nuestra existencia. Las piedras quebradas, las cúpulas derrumbadas o los yuyos que crecen sobre las estatuas fueron el escenario de nuestras propias crisis existenciales.

La literatura gótica transformó la ruina en un espacio de terror y melancolía. La arquitectura abandonada se volvió un escenario psicológico: las culpas del pasado, los secretos familiares, las tragedias indecibles que habían quedado en el olvido. El paisaje decadente revelaba, como mecanismo narrativo, aquello que ya no podía permanecer oculto, y convertía a sus protagonistas en almas fascinadas por su propia descomposición.

El duelo como proceso narrativoEl Romanticismo fue, ante todo, una cultura del duelo. En un siglo marcado por revoluciones, guerras y transformaciones sociales, la pérdida se convirtió en una constante. Soldados muertos, revolucionarios arrasados, presos políticos acribillados, muertes por enfermedades incurables, etc. La muerte dominó Occidente cultural y políticamente. Pero el duelo, lejos de ser reprimido, fue exhibido abiertamente. Llorar y lamentarse por los seres queridos se volvió un acto estético.

En la literatura y en el arte pictórico, el duelo se elevó a la categoría de experiencia trascendental. Los hombres y las mujeres de la época buscaban encontrar en él un sentido espiritual en un mundo cada vez más laico y desencantado. El luto, con sus rituales metódicos, sus vestimentas negras y sus flores marchitas, adquirió un carácter ceremonial. Fue una manera de resistir ante la fugacidad de la vida.

El cementerio se erigió, para dichas sociedades, como un espacio de comunión entre los vivos y los muertos. Las tumbas fueron vistas como puertas abiertas hacia la introspección y la conexión con los fallecidos. Y en ese diálogo entre lo visible y lo invisible se gestó buena parte del imaginario moderno del terror: la sospecha de que los muertos nunca se van del todo y que están, de alguna incomprensible manera, observando e interviniendo en los eventos de nuestras vidas.

La influencia sobre la modernidadEl gótico heredó del Romanticismo la fascinación por el cementerio, pero la llevó a un terreno nuevo: el del horror. Para el género de terror, surgido como descendiente directo de la sensibilidad gótica, el cementerio dejó de ser un jardín de contemplación para convertirse en un escenario de revelación siniestra y de castigo eterno. La tumba, la ruina y el duelo se transformaron entonces en símbolos del deseo reprimido y del retorno de lo negado.

Los cuerpos putrefactos a la luz de la luna, los muertos que reviven producto de una ciencia pervertida, los fantasmas que nos acechan para poner en riesgo nuestras vidas y muchas otras invenciones terroríficas contribuyeron a potenciarlo como la materialización de nuestras peores pesadillas. El cementerio, después de todo, continúa siendo un espacio de arte, porque sigue hablándonos de lo que somos: seres finitos, conscientes de su finitud, pero constantemente en búsqueda de lo eterno.

La simbología en HalloweenCada octubre, cuando las luces se apagan y los disfraces se apoderan de las calles, el cementerio regresa a la imaginación colectiva. Halloween, en su forma moderna, es una reinterpretación festiva de los antiguos ritos que nos comunicaban con los muertos. Las calaveras, las tumbas decoradas y las figuras espectrales remiten a esa perenne necesidad de reconciliarnos con la pérdida.

Cuando encendemos una vela o colocamos una calabaza en la ventana, evocamos sin saberlo esa misma relación entre el miedo y la belleza que cautivó a los poetas del siglo XIX. El duelo, la ruina y la tumba siguen siendo, en nuestro imaginario contemporáneo, los grandes recordatorios de nuestra fragilidad.

Los cementerios son sitios en los que confluyen el arte, la memoria, la desintegración y el avance implacable del tiempo. Su simbología, que el Romanticismo elevó a una forma de belleza, atraviesa toda la literatura gótica y se filtra, aún hoy, en nuestras celebraciones culturales. Quizás por eso seguimos celebrando Halloween: porque, en el fondo, cada uno de nosotros busca reconciliarse con la sombra. Y no hay deseo más humano e instintivo que ese.

SOBRE EL AUTOR Mi nombre es Rodrigo. Soy un escritor independiente Argentino, apasionado por contar historias y compartir reflexiones. Si bien mi campo predilecto es la ficción, en este blog les hablo sobre todo lo que pasa por mi cabeza: mi vida, mis experiencias, mis visiones del mundo y mi proceso creativo. Escribo desde chico ficción contemporánea y ficción gótica. He publicado relatos cortos y novelas que están disponibles para lectores de todas partes del mundo. A través de este blog, espero ayudarte a encontrar tu próximo libro favorito. Seguime en Instagram y Twitter

October 23, 2025

Los vampiros rusos: de Pushkin a Gogol

En el vasto cementerio de la literatura gótica, los vampiros rusos ocupan un rincón poco explorado pero fascinante. Antes de que Bram Stoker hiciera descender a Drácula sobre el continente europeo, los indómitos territorios de Rusia ya albergaban figuras que se nutrían de sangre y superstición. En ellos, el vampiro era una presencia ancestral que encarnaba nuestro miedo a la muerte.

Para este Especial de Halloween, recorreremos las raíces del vampirismo en la cultura rusa y cómo estas se vieron reflejadas en el mundo literario, desde las primeras huellas folclóricas hasta la pluma de autores como Aleksandr Pushkin y Nikolái Gógol. Porque detrás del terror, la sangre y el mito, los vampiros rusos nos ofrecen una mirada interesantísima sobre la naturaleza humana.

El mito del vampiro en la Rusia imperialLa figura del vampiro es tan antigua como la propia Humanidad. Desde Mesopotamia hasta los Balcanes, ha adoptado múltiples nombres y formas: upyr, nosferatu, strigoi, vrykolakas. En la Rusia de los siglos XVIII y XIX, el upyr era la representación tangible del alma en pena, del muerto inadecuadamente despedido del mundo de los vivos. A diferencia del vampiro occidental, podía atacar en plena luz del día.

En los pueblos rusos, las leyendas hablaban de cadáveres que se levantaban de sus tumbas para chupar la sangre de sus familiares. El vampirismo no contenía entonces un elemento erótico, como lo haría posteriormente durante el Romanticismo, sino que encarnaba la corrupción espiritual.

Durante el siglo XVIII, con la expansión del Imperio Ruso y su contacto con Europa Central, las supersticiones locales comenzaron a codificarse en relatos escritos. Los viajeros ilustrados recopilaban historias de aldeanos que desenterraban cadáveres sospechosos o realizaban exorcismos primitivos. Así, el mito del vampiro en Rusia se mezcló con una religiosidad ortodoxa profundamente cristiana, en la que la sangre representaba el alma y la fe.

El vampirismo en Europa del EsteLa imagen del vampiro tal como hoy la conocemos tiene su origen más claro en Europa del Este. Desde los montes Cárpatos hasta Serbia y Rumania, el vampiro fue un fenómeno cultural cimentado en las supersticiones locales. Los testimonios sobre “vampirismo” registrados en los Balcanes durante el siglo XVIII —especialmente el célebre caso de Peter Plogojowitz en Serbia en 1725— despertaron la fascinación de toda la Europa ilustrada.

En este contexto, Rusia, aunque influida por las mismas creencias eslavas, construyó una versión más metafísica del vampiro. Mientras que en Occidente el vampiro romántico (como el de Polidori o Stoker) representaba el deseo reprimido y la transgresión sexual, en Rusia simbolizaba el alma que había perdido su lugar en el cosmos. El vampirismo se veía en el país como síntoma de una enfermedad espiritual.

Cuando el Romanticismo llegó finalmente a Rusia, trajo consigo la fascinación europea por el misterio, la muerte y lo sobrenatural. Los escritores rusos del siglo XIX —Pushkin, Gogol, Lérmontov— absorbieron esas influencias y las adaptaron a su propio contexto: la religión ortodoxa, la autocracia y la melancolía del alma eslava.

Mientras Europa se estremecía con El vampiro (1819) de John Polidori, Rusia comenzaba a gestar sus propios monstruos, más silenciosos, más filosóficos, pero igual de inquietantes.

Pushkin y el nacimiento del vampiro literario rusoAleksandr Pushkin, considerado el padre de la literatura rusa moderna, fue también uno de los primeros en brindarle al mito vampírico su profundidad literaria. Aunque no escribió una novela de vampiros propiamente dicha, su poema “El invitado de piedra” (1830), parte de Las pequeñas tragedias, y su relato “La dama de picas” (1834) exploran una inquietud muy similar: la de la vida que se corrompe por la obsesión, el deseo y la culpa.

El vampiro de Pushkin es un símbolo del exceso romántico, un reflejo del alma desgarrada que oscila entre la razón y el instinto. Y aunque el poema carece de la estructura gótica de las novelas británicas contemporáneas, anticipa el modo en que la literatura rusa convertiría lo sobrenatural en una herramienta de introspección moral.

Gogol y los vampiros del almaSi Pushkin abrió la puerta al vampiro literario en la Rusia del siglo XIX, Nikolái Gógol la atravesó con todo el filo de su pluma. Su obra “Viyi” (1835), incluida en la colección Tardes en una granja cerca de Dikanka, es una de las piezas más influyentes del terror ruso. Inspirada en leyendas ucranianas, relata la historia de un seminarista obligado a velar el cuerpo de una joven bruja —una figura que, aunque no estrictamente vampírica, comparte su esencia: la del cadáver viviente que se alimenta de la energía vital de los otros.

En Viy, Gógol combina el humor grotesco con el terror religioso. La bruja, resucitada, encarna la seducción del mal y la fragilidad de la fe humana frente a lo desconocido. Es una criatura que, como el vampiro, rompe las fronteras entre la vida y la muerte, lo sagrado y lo profano.

Otros relatos de Gógol, como La nariz o El capote, aunque menos explícitos, comparten esa fascinación por la desintegración del yo, por la sombra que acecha al hombre desde dentro. Su vampirismo es espiritual: una crítica al vacío moral y al absurdo que anidan en el corazón de la sociedad.

Otras apariciones del vampiro en la literatura rusa del siglo XIX

Además de Pushkin y Gógol, el siglo XIX ruso ofrece otras joyas poco conocidas del vampirismo literario. Una de ellas es La familia del Vourdalak (1839) de Alexei Tolstói, primo lejano del célebre Leo Tolstói. Este relato —publicado décadas antes de Drácula— es uno de los más logrados del género. Ambientado en los Balcanes, narra la historia de una familia campesina aterrorizada por el regreso del patriarca, convertido en vourdalak (palabra eslava para “vampiro”).

El texto mezcla el realismo con lo sobrenatural y se caracteriza por su atmósfera opresiva y su sutileza psicológica. Tolstói logra un equilibrio entre el folclore eslavo y la elegancia literaria, anticipando los dilemas éticos del vampiro moderno: ¿es el monstruo una víctima de su propia maldición o un símbolo del mal interior que todos llevamos?

Otros textos muy importantes son la balada Svetlana de Vasili Zhukovski (en el que una joven es atacada por cadáver resucitado), y algunos relatos menos conocidos de Fiódor Sologub, donde lo demoníacose funde con lo existencial y con la introspección moral. En todos ellos, el vampirismo actúa como metáfora del alma rusa: apasionada y en una lucha constante entre la fe y la lujuria.

Legado del vampirismo rusoA diferencia de los seres de ultratumba de la literatura occidental, los vampiros rusos se nutren de la desesperanza y nos obligan a reflexionar sobre la redención. Son una mecanismo a través del cuál distintos autores reflexionan acerca de la naturaleza de nuestra existencia. Su presencia en la literatura gótica del siglo XIX reflejan la tensión entre lo racional y lo místico, entre la ciencia que avanzaba y la superstición que resistía. Y este conflicto adquiría dimensiones melodramáticas bajo la influencia de la ortodoxia cristiana en un país que siempre se caracterizó por un misticismo extremo.

Acercarse a ellos es ideal para este 31 de octubre. Mientras las máscaras de Halloween pueblan las calles de nuestros países y los espectros occidentales reclaman su lugar en la cultura popular, los vampiros rusos nos susurran quedamente desde las páginas de Pushkin, Gógol y Tolstói, recordándonos que el verdadero terror es aquél que yace en lo más profundo de nuestro espíritu.

SOBRE EL AUTOR Mi nombre es Rodrigo. Soy un escritor independiente Argentino, apasionado por contar historias y compartir reflexiones. Si bien mi campo predilecto es la ficción, en este blog les hablo sobre todo lo que pasa por mi cabeza: mi vida, mis experiencias, mis visiones del mundo y mi proceso creativo. Escribo desde chico ficción contemporánea y ficción gótica. He publicado relatos cortos y novelas que están disponibles para lectores de todas partes del mundo. A través de este blog, espero ayudarte a encontrar tu próximo libro favorito. Seguime en Instagram y Twitter

October 16, 2025

Ficción de casas embrujadas: el hogar como escenario del terror

Pocas imágenes condensan tan bien el género gótico como una casa vacía al acecho, con pasillos oscuros que vigilan al visitante, con una puerta que se abre sola en medio de la oscuridad. Las casas encantadas yacen en el corazón de la literatura de terror. Desde los castillos en ruinas de las novelas del siglo XVIII hasta las mansiones victorianas o los hogares suburbanos en decadencia del siglo XX, el espacio doméstico ha servido como mecanismo supremo para explorar los límites entre la razón y la locura.

El arquetipo de la casa embrujada nos alude en una verdad fundamental: incluso el refugio más íntimo puede volverse una amenaza. Es el territorio donde lo cotidiano se rompe y permite liberar lo reprimido. A través de los siglos, autores como Edgar Allan Poe, Henry James, Daphne du Maurier, Shirley Jackson o Sarah Waters han utilizado la arquitectura como metáfora de las temáticas oscuras de sus novelas.

¿Por qué nos atraen las casas embrujadas?Las casas embrujadas encarnan un tipo de miedo íntimo, ya que nos ilustran cómo el lugar donde deberíamos sentirnos a salvo se vuelva en nuestra contra. A diferencia de un bosque o un cementerio (escenarios clásicos del terror literario), que pertenecen a lo desconocido, la casa representa lo familiar, aquello que conocemos tanto como la palma de la mano. Cuando esta se contamina por lo siniestro, el efecto es devastador. Sigmund Freud definía a lo siniestro como “aquello que debiendo permanecer oculto, se ha revelado”. La casa encantada funciona bajo ese principio, pues es la materialización arquitectónica de lo reprimido.

En la literatura gótica, la arquitectura de una casa refleja las pasiones y los pecados de los habitantes, y con frecuencia actúa como una prolongación de la mente humana. Las habitaciones cerradas simbolizan los recuerdos que no queremos confrontar; los corredores infinitos, nuestras obsesiones; los sótanos, los impulsos ocultos que buscamos enterrar. La casa embrujada nos atrae porque nos ofrece la experiencia de ser testigos del horror externo y, al mismo tiempo, la de enfrentarnos a nuestras propias sombras interiores.

El rol de las casas en la literatura góticaDesde los orígenes del género gótico con El castillo de Otranto (1764) de Horace Walpole, la arquitectura fue el núcleo del horror. Los castillos medievales, las abadías en ruinas o las mansiones familiares heredadas por muchas generaciones representaban una presencia imponente y emocionalmente poderosa. El gótico exploraba aquello que sobrevive al tiempo: viejas culpas, maldiciones, linajes corruptos. La memoria de múltiples generaciones y los fantasmas del pasado se convirtieron en una presencia siempre acechante de este tipo de historias.

Durante el siglo XIX, la casa se convirtió en un escenario de profundo impacto psicológico. Edgar Allan Poe fue uno de los primeros en comprender que la decadencia arquitectónica podía reflejar la decadencia mental. Más tarde, autores como Henry James o Shirley Jackson llevarían esa idea al extremo, creando mansiones que se comportaban como organismos vivos. Actualmente, la casa ya no necesita fantasmas para estar encantada. En la literatura de terror actuall su mera presencia, su historia o su atmósfera bastan para infundir terror.

La caída de la casa Usher de Edgar Allan PoeNingún recorrido por las casas encantadas podría comenzar sin mencionar al gran Edgar Allan Poe, el maestro indiscutible del terror gótico del siglo XIX. En La caída de la casa Usher, la mansión que le da nombre es la representación física del linaje y la mente enferma de Roderick Usher. Desde el inicio, este sitio desolado se nos presenta como un organismo moribundo, en el que los muros agrietados son un espejo del alma torturada de su propietario.

La historia, narrada por un amigo anónimo que visita a los gemelos Usher, se deteriora a al mismo tiempo que se altera la psiquis de su protagonista. A medida que la locura se apodera de Roderick y la fragilidad de Madeline alcanza su punto final, la casa misma se desmorona sobre ellos. Poe transforma a la arquitectura en un personaje que sirve tanto de metáfora como de objeto del terror.

Otra vuelta de tuerca de Henry JamesCon Otra vuelta de tuerca, Henry James llevó a la casa encantada a su máxima ambigüedad psicológica. La historia de una institutriz que llega a cuidar a dos niños en una casa donde cree ver fantasmas se sostiene sobre la duda: ¿hay realmente apariciones, o la protagonista está perdiendo la razón? La mansión Bly, este sitio de lujos campestres donde ocurre todo, nos mantiene en una constante incertidumbre.

Henry James se convierte con este pequeño libro en un maestro de la sutileza. Cada habitación guarda un secreto, cada ventana refleja un fragmento de la locura de la protagonista. Lo sobrenatural y lo psicológico se entrelazan hasta el punto de volverse indistinguibles. Bly no es, en este sentido, una casa embrujada al estilo tradicional, sino una materialización de una mente perturbada. En ella, el deseo, la represión y la culpa hacen eco en cada uno de sus pasillos.

Rebecca de Daphne du MaurierCon Rebecca, Daphne du Maurier revitalizó la tradición gótica en una época en que parecía estar en desaparición. Llevó los horrores del siglo pasado a una nueva época de modernidad industrial. Manderley, la imponente mansión donde transcurre la historia, es una presencia tan poderosa que eclipsa a todos sus personajes. Luego de casarse con Maxim de Winter, una narradora sin nombre llega a la casa y descubre que todo en ella —desde los sirvientes hasta los objetos decorativos— siguen bajo el dominio de la difunta Rebecca, la primera esposa de Maxim.

La autora construye una novela donde los fantasmas no son literales, sino que el lugar es acechado por los recuerdos y una presencia tan intangible como amenazadora. Manderley encarna la opresión del pasado reprimido, el peso insoportable de las apariencias y la imposibilidad de empezar de nuevo donde ha transcurrido una tragedia. Cada habitación conserva una huella de su antigua dueña, cada jardín parece florecer bajo la sombra de la difunta. Es una obra maestra del terror psicológico, donde la casa asusta por lo entrelazada que se encuentra con la figura enigmática que alguna vez la habitó.

La maldición de Hill House de Shirley JacksonNinguna otra novela moderna ha captado tan bien la esencia de la casa embrujada como La maldición de Hill House. Para muchos, se trata de la mejor historia de fantasmas jamás escrita. En ella, Shirley Jackson convierte la arquitectura en un ser vivo que respira y observa. Hill House, con su geometría distorsionada y sus pasillos ilógicos, ejerce un atractivo indomable sobre el alma fracturada de Eleanor, la protagonista.

El relato mezcla ciencia y superstición: un investigador reúne a un grupo de jóvenes para estudiar los fenómenos paranormales de la mansión. Pero pronto la casa reconoce y posee a quienes se dejan seducir por su soledad. Shirley Jackson, heredera de la tradición de Edgar Allan Poe y Henry James, convierte a la ambigüedad y la atmósfera en herramientas fundamentales para el terror psicológico.

El ocupante, o el eterno retorno del hogar malditoLa literatura gótica no ha dejado de reinventar el arquetipo de la casa embrujada. En obras más recientes, como El ocupante de Sarah Waters o La casa infernal de Richard Matheson, encontramos una nueva preocupación: la idea de que el horror ya no proviene de lo sobrenatural, sino de la historia misma de las casas, de las marcas que dejan la violencia, la pobreza o la represión.

Cada generación reescribe su propia casa embrujada, porque todos, en algún punto, tememos volver a un lugar donde ya no somos bienvenidos. En el fondo, las casas de la literatura gótica siguen representando la culpa que no se disuelve, el pasado que no se entierra y la memoria que no se apaga. Tal vez por eso seguimos leyendo —y escribiendo— sobre ellas: porque, en lo más profundo, todos vivimos en una casa donde aún se oyen pasos de un mundo remoto que en algún momento brilló por su esplendor.

SOBRE EL AUTOR Mi nombre es Rodrigo. Soy un escritor independiente Argentino, apasionado por contar historias y compartir reflexiones. Si bien mi campo predilecto es la ficción, en este blog les hablo sobre todo lo que pasa por mi cabeza: mi vida, mis experiencias, mis visiones del mundo y mi proceso creativo. Escribo desde chico ficción contemporánea y ficción gótica. He publicado relatos cortos y novelas que están disponibles para lectores de todas partes del mundo. A través de este blog, espero ayudarte a encontrar tu próximo libro favorito. Seguime en Instagram y Twitter

October 9, 2025

Literatura y ocultismo: las obras que abrieron las puertas del misterio

Entre la razón y el misticismo, entre la ciencia y la espiritualidad, el siglo XIX fue una época de intelectualidad intensa y creencias profundas. Mientras Europa se modernizaba —la electricidad llegaba a las ciudades, Darwin desafiaba la idea de la Creación y la psicología nacía como ciencia novedosa—, el alma humana se resistía a aceptar un mundo completamente racional.

Es por eso que el ocultismo, el espiritismo, la alquimia y las antiguas religiones de Oriente reaparecieron con una fuerza inesperada. La idea de la revelación mística, el conocimiento esotérico y la exploración inconsciente tomaron una centralidad cultural enorme. Escritores, poetas y filósofos encontraron en ese universo de símbolos una fuente de inspiración inagotable. La literatura del siglo XIX y principios del XX, más que ningún otro periodo, sirvió como mecanismo para expresar estas tensiones.

En este mes del terror, quiero hablarte de diez libros en los que el ocultismo aparece entretejido entre los distintos relatos ficcionales. Obras que, sin importar su género, revelan la fascinación del ser humano por los misterios que yacen detrás de lo tangible.

El esoterismo occidental como punto de partidaEl término Ocultismo engloba una vasta constelación de tradiciones espirituales que, desde la Antigüedad, buscaron un conocimiento secreto sobre el universo, el alma y la divinidad. A diferencia de la religión institucional, el ocultismo busca una experiencia directa con lo sagrado, sin mediaciones dogmáticas. De la Cábala judía a la Alquimia Hermética y del Gnosticismo a la Astrología, su historia es la de una búsqueda incesante de unión entre el hombre y el cosmos.

Durante el siglo XIX, este legado resurgió con fuerza bajo nuevas formas. La Sociedad Teosófica de Helena Blavatsky mezcló sabiduría oriental con esoterismo europeo; la Orden Hermética de la Golden Dawn combinó rituales egipcios, magia ceremonial y cábala; Aleister Crowley —su miembro más célebre— transformó esas ideas en su filosofía religiosa de la Thelema. El espiritismo, nacido de las hermanas Fox en Estados Unidos, se expandió rápidamente entre salones parisinos y mesas londinenses. Figuras como Victor Hugo, Arthur Conan Doyle o William Butler Yeats participaron activamente de sus sesiones, convencidos de que el alma podía comunicarse más allá de la muerte.

Esta esfervescencia de fines del siglo XIX dejó su marca en la literatura. Muchos escritores vieron en el ocultismo una vía para explorar los límites de la conciencia y la moral, y transitar por aquellos mundos velados por la religión tradicional.

1. Fausto (1808) – Johann Wolfgang von GoetheNinguna obra se adapta mejor para inaugurar este recorrido que Fausto, el monumental poema dramático de Goethe. Inspirado en viejas leyendas alemanas del Renacimiento, cuenta la historia de un erudito que, insatisfecho con los límites del conocimiento humano, vende su alma al demonio Mefistófeles a cambio de infinita sabiduría.

El pacto de Fausto encarna el corazón del pensamiento ocultista: la sed de trascendencia através del acceso a lo divino por medios prohibidos. Goethe, que estudió alquimia y misticismo, convirtió lo que era una fábula moral en un estudio sobre la condición humana. Fausto no sólo se sumerge en la magia medieval, sino que alude la filosofía hermética que aspiraba a unir espíritu y materia.

2. Melmoth, el errabundo (1820) – Charles Robert MaturinEn esta monumental novela gótica, Charles Maturin imagina a Melmoth, un hombre que vendió su alma al diablo a cambio de siglos de vida y que luego vaga por el mundo buscando a alguien dispuesto a ocupar su lugar. Basada en el mito del "judío errabundo" de la teología cristiana, la historia tiene claros tintes místicos y filosóficos.

Aunque su tema recuerda a Fausto, el autor infunde al relato de un simbolismo sombrío y espiritual. Sus visiones de monasterios corrompidos, locura religiosa y almas atormentadas anticipan la obsesión por lo sobrenatural que se apoderaría de Occidente en el siglo subsecuente. El libro fascinó a Charles Baudelaire y a Honoré de Balzac. Su protagonista se convirtió en un arquetipo del condenado moderno, aquel que, habiendo alcanzado el secreto de la existencia, ya no puede volver a la luz.

3. Zanoni, o el secreto de los inmortales (1842) – Edward Bulwer-LyttonBulwer-Lytton, miembro de las sociedades rosacruces y estudioso del misticismo, escribió una de las novelas más abiertamente ocultistas del siglo XIX: Zanoni. Su protagonista es un iniciado inmortal en los misterios de la Hermandad Rosa-Cruz que, habiendo encontrado el secreto de la vida eterna, se enamora de una mortal y tiene una hija, renunciando a su sabiduría y enfrentando al horror de la Revolución Francesa.

|La novela combina un romanticismo gótico con la filosofía rosicruciana y la crítica social. Su influencia fue enorme: inspiró a autores teosóficos posteriores y a escritores como Blavatsky, que lo consideraban una lectura fundamental para todo buscador del ocultismo.

4. El monje (1796) – Matthew Gregory LewisAunque anterior al siglo XIX, El monje de Matthew Lewis constituyó un pilar fundamental para el imaginario ocultista posterior. En esta novela, el monje Ambrosio, símbolo de virtud, cae en la corrupción por obra de tentaciones demoníacas, brujería y pactos infernales. Luego de descubrir que un joven que lo rodea es en realidad una mujer, el hombre se divide entre su deseo sexual y su integridad religiosa. El resultado es el que suele darse luego de una extensa vida de impulsos reprimidos.

La novela, censurada en su tiempo por su contenido sexual explícito, mezcla erotismo, y crítica a la hipocresía cristiana. Su tratamiento de la magia negra y su visión de la transgresión moral influyó en toda la literatura gótica posterior. El monje fue la inspiración directa para otro gran clásico alemán: Los elíxires del diablo de E. T. A. Hoffmann

5. Una historia extraña (1862) – Edward Bulwer-Lytton

5. Una historia extraña (1862) – Edward Bulwer-LyttonEdward Bulwer-Lytton reaparece en esta lista con este relato de tono más filosófico, pero profundamente oscuro al que decidió titular Una historia extraña. La obra gira en torno al Dr. Allan Fenwick, un médico racionalista y escéptico que se muda a un pequeño pueblo y se enamora de una joven sensible y espiritual, pero su relación se ve amenazada por la influencia de un misterioso y ambiguo mago llamado Margrave. Combinando temas como la búsqueda de la vida eterna, la corrupción moral del conocimiento y la constante presencia del misticismo, la obra nos presenta una atmósfera densa y filosófica.

Una historia extraña indaga en los límites entre ciencia y magia, mostrando que la línea que las separa puede ser más difusa de lo que creemos. Fue un texto crucial que marcó la transición entre el positivismo y la fascinación espiritualista de la era victoriana.

6. Aylwin (1898) – Theodore Watts-DuntonUna obra casi olvidada hoy, que ya no se edita pero puede conseguirse online en formato digital, Aylwin explora la teosofía y el simbolismo rosacruz a través de una historia de amor y muerte. Su autor, amigo de Swinburne y colaborador del circulo prerrafaelista, utiliza el ocultismo como búsqueda de redención y belleza espiritual. La historia sigue la vida de Percival Alwyn, un joven de buena educación y sensibilidad artística que, por circunstancias adversas, termina convirtiéndose en actor y comediante en los teatros ambulantes de Inglaterra. A través de su experiencia, Dunton explora el conflicto entre el arte y la respetabilidad social, un tema recurrente en la literatura victoriana.

La novela, profundamente simbólica, se roza con las corrientes esotéricas de finales del XIX, cuando el ocultismo se acercaba más al misticismo clásico. Es, en cierto modo, una despedida poética de la era victoriana.

7. El retrato de Dorian Gray (1890) – Oscar WildeAunque no trata directamente de magia ceremonial o espiritismo, Dorian Gray comparte el espíritu ocultista de su tiempo: el deseo de trascender los límites humanos. El pacto implícito que detiene el envejecimiento de Dorian y carga su retrato con los signos del pecado es una variación estética del mito de Fausto. Mucho se ha especulado acerca del carácter sobrenatural de la historia y, como buena novela gótica, éste permanece sumido en un halo de misterio.

Oscar Wilde, cercano al círculo de W. B. Yeats y de la Orden Hermética de la Golden Dawn, conocía muy bien las ideas herméticas y neoplatónicas. Su novela combina el decadentismo con una reflexión moral sobre la corrupción del alma y la búsqueda de la belleza eterna, temas tan antiguos como los grimorios alquímicos.

8. La casa del vampiro (1907) – George Sylvester ViereckEsta breve novela de principios de siglo es una joya esotérica heredera del siglo anterior. Narra la historia de un vampiro psíquico que se alimenta del talento creativo de los artistas, un concepto inspirado en el magnetismo espiritual de Mesmer (el llamado mesmerismo) y las ideas teosóficas sobre la energía vital. Introduce, además, poderosos elementos homoeróticos en la narración.

Viereck, poeta simbolista, utiliza el vampirismo como alegoría del poder y del alma. Su visión del arte como transmutación espiritual nos recuerda a las aspiraciones de los alquimistas medievales de convertir el dolor en conocimiento.

9. Las penas de Satanás (1895) – Marie CorelliMarie Corelli fue una de las escritoras más leídas de la Inglaterra victoriana, autora de una novela que se la considera como el primer gran best-seller de la historia: Las penas de Satanás. En ella, el diablo aparece no como monstruo, sino como un ángel caído que lamenta la decadencia espiritual del mundo moderno. Con un claro misticismo cristiano, la novela explora la caída en desgracia y la redención, en un relato muy alabado por Oscar Wilde.

Corelli, influenciada por la teosofía y el cristianismo místico, reinterpreta la figura de Lucifer como símbolo de la caída de la humanidad en el materialismo. La novela, filosófica y moralizante, fue muy criticada por los círculos literarios del momento, pero apreciada ampliamente por el público y la cultura popular.

10. El rito (1967) – David PinnerEsta novela oscura y profundamente perturbadora mezcla el gótico moderno con las antiguas creencias paganas y el ocultismo rural británico. Aunque hoy es más recordada por haber inspirado directamente la película The Wicker Man (1973), la novela en sí merece un lugar destacado en la tradición literaria del ocultismo del siglo XX.

La historia sigue a David Hanlin, un joven policía cristiano enviado a investigar el asesinato ritual de un niño en un pequeño pueblo de Cornualles. Lo que comienza como una investigación racional pronto se convierte en una pesadilla de manipulación psicológica, seducción y rituales paganos. El paisaje, las tradiciones ancestrales y el aire mismo del pueblo parecen conjurar una fuerza invisible que consume lentamente al protagonista, hasta hacerlo dudar de su propia fe y cordura.

Por qué continua fascinándonos la temáticaEstos diez libros no son simples curiosidades de la novela gótica. Reflejan una época en que el hombre buscaba un nuevo acercamiento a lo sagrado. Mientras el racionalismo avanzaba, el ocultismo ofrecía una vía alternativa para comprender el universo ulterior. Y nos brinda el mayor de los consuelos: que nosotros mismos, con nuestro propio accionar, podemos manipular la fibra de la que está constituido el Universo.

Quizás el atractivo del ocultismo en la literatura resida en su promesa de que lo invisible todavía existe, de que hay secretos por descifrar, símbolos que pueden abrir puertas al más allá. En una era de conocimiento absoluto, estos escritores nos recordaron que el misterio y la búsqueda inmaterial también constituían una forma de conocimiento.

SOBRE EL AUTOR Mi nombre es Rodrigo. Soy un escritor independiente Argentino, apasionado por contar historias y compartir reflexiones. Si bien mi campo predilecto es la ficción, en este blog les hablo sobre todo lo que pasa por mi cabeza: mi vida, mis experiencias, mis visiones del mundo y mi proceso creativo. Escribo desde chico ficción contemporánea y ficción gótica. He publicado relatos cortos y novelas que están disponibles para lectores de todas partes del mundo. A través de este blog, espero ayudarte a encontrar tu próximo libro favorito. Seguime en Instagram y Twitter

October 2, 2025

El monstruo interior: Hyde como metáfora de la represión victoriana

Cuando Robert Louis Stevenson publicó El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde en 1886, Londres era una ciudad que atravesaba una brutal transición: las modernas locomotoras y complejas fábricas lideraban el progreso social, mientras que las rígidas costumbres victorianas monitoreaban todos los asuntos de la moral pública.

En este escenario de claroscuros, Stevenson imaginó un relato que, bajo la apariencia de una simple historia de misterio, resultó ser una potente metáfora sobre la naturaleza humana. La doble vida del respetable doctor Henry Jekyll y su alter ego monstruoso, Edward Hyde, revelaba la grieta entre el rostro que vestimos para vivir en sociedad y los impulsos más oscuros que se esconden bajo nuestra piel.

Más de un siglo después, su parábola sobre la represión y disociación del hombre sigue más vigente que nunca, quizá con un nuevo escenario: el de nuestra identidad pública y privada en la era de las redes sociales.

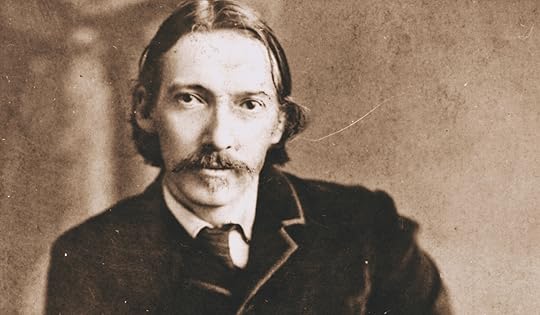

Un viajero entre mundosNacido en Edimburgo en 1850, Robert Louis Stevenson fue un escritor marcado por la fragilidad de su salud y la inquietud de su espíritu. Desde muy joven, padeció una enfermedad pulmonar que lo debilitó. Pasó buena parte de su vida buscando climas más benignos, lo que lo llevó a viajar por Francia, Estados Unidos, el Pacífico Sur y Samoa, donde finalmente murió en 1894.

Su obra es muy rica y variada. De sus relatos de aventura —La isla del tesoro, Secuestrado— a sus ensayos y crónicas de viaje, Stevenson demostró un talento para la narración que enriqueció la literatura victoriana. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde se gestó literalmente en una fiebre: el autor soñó la trama durante una noche de pesadillas y la escribió en apenas tres días. Aquella historia breve y perturbadora lo consagró no solo como un maestro del suspenso, sino como uno de los críticos más feroces de la sociedad de su tiempo.

El lado oscuro de las represiones victorianas

El lado oscuro de las represiones victorianasPara comprender la importancia del relato, debemos mirar el rígido contexto en que nació. La Inglaterra victoriana (1837-1901) se enorgullecía de su fortaleza imperial y de su pureza moral. La virtud doméstica, la religiosidad, la moderación en las costumbres y el control sobre los impulsos eran valores centrales. La apariencia de rectitud social en la esfera pública pesaba más que la vida privada.

Pero bajo esa fachada se escondían tensiones muy exacerbadas Londres era también la capital de prostíbulos, de opiáceas “farmacias de medianoche”, de barrios miserables en los que la pobreza convivía con la aristocracia. La represión sexual, la doble moral y la desigualdad de clases alimentaban un clima de conflicto permanente. Stevenson comprendió mejor que nadie que dicha sociedad requería de una válvula de escape. Jekyll y Hyde vinieron a funcionar como una metáfora de la propia ciudad: elegante en la superficie pero abismal en sus callejones más siniestros

¿De qué trata Jekyll y Hyde?La novela posee el formato de una investigación, presentándose casi un expediente legal. El abogado Gabriel John Utterson, amigo del doctor Henry Jekyll, detalla con creciente inquietud la relación de este respetado médico con un hombre violento y repulsivo llamado Edward Hyde. A medida que avanzan los episodios —agresiones inexplicables, un asesinato atroz—, la figura de Hyde se vuelve más amenazante y el vínculo con Jekyll, más estrafalario.

Stevenson va soltando la información muy lentamente: solo en las páginas finales se revela que Jekyll y Hyde son la misma persona. Jekyll, deseoso de separar sus instintos “indecorosos” de su reputación, ha inventado una pócima que lo transforma en Hyde, la encarnación misma de sus deseos reprimidos. Lo que comenzó como un experimento de liberación culmina como todas las adicciones: el monstruo se impone sobre el Ser, y la máscara de Jekyll se vuelve insostenible.

Un relato contundenteLa publicación de la novela fue un éxito inmediato. Vendió decenas de miles de copias en los primeros meses y pronto fue adaptada al teatro, a menudo con interpretaciones que enfatizaban su carácter gótico. El Londres de la época, dos años después muy conmocionado por los crímenes de Jack el Destripador, encontró en Hyde una figura escalofriantemente realista.

Con el tiempo, la disociación del personaje se convirtió en una expresión cotidiana: “tener un Jekyll y Hyde” se volvió sinónimo tanto de la doble personalidad como de la hipocresía moral. El relato influyó en autores como Oscar Wilde, Bram Stoker y, más tarde, en las vanguardias del siglo XX que exploraron la psicología del yo. En el cine, desde las adaptaciones de la novela a comienzos de siglo hasta las películas de Hollywood con Fredric March (1931) o Spencer Tracy (1941), la figura del hombre que esconde un monstruo interior se transformó en un arquetipo hollywoodense.

El fantasma de la represión interiorMás allá de su estética y su halo de suspenso, la historia de R. L. Stevenson es una parábola sobre la represión. Jekyll no es en sí mismo un villano como la literatura victoriana nos tenía acostumbrados, sino que es un hombre atrapado entre el deseo de respetabilidad y sus apetitos humanos. Hyde representa todo aquello que la sociedad victoriana no podía permitirse: violencia, sexualidad, irracionalidad. Al crear una encarnación aparte para sus instintos primordiales, Jekyll cree ser capaz de liberarse de la culpa de poseerlos. Pero el autor nos demuestra que negar nuestros deseos solo los fortalece.

Años después, Freud representaría estas construcciones en su teoría del inconsciente: el ello, el superyo, la lucha entre impulso y restricción. Hyde es el ello puro, el impulso sin freno; Jekyll, el superyo social que intenta contenerlo. La tragedia radica en que la separación es imposible: ambos son el mismo ser. La represión, sugiere la novela, no suprime los deseos, sino que los hace más peligrosos.

¿Todos tenemos un Jekyll y un Hyde?Podemos traer esta antiguo relato gótico victoriano y aplicarlo a la manera en que hablamos de nosotros mismos en el siglo XXI. Las redes sociales, que muchos utilizan como vitrina personal, nos llevan a mostrarle al mundo una versión cuidadosamente editada: la sonrisa, el éxito, la vida perfecta. Esa “persona pública” es nuestro Jekyll: el profesional impecable, el ser exitoso, la esfera social impecable. Pero, como en la novela, existe un Hyde que escondemos: emociones que no se publican, frustraciones, enojos, deseos que se ocultan en cuentas anónimas o en la intimidad solitaria.

Esta disociación es inherente al juego de la interconexión en el que vivimos sumergidos. Pero el peligro, tal y como nos sugiere Stevenson, está en negar que ambas facetas nos pertenecen. Cuanto más pretendemos ser una máscara, cuanto más falsa ésta sea, más fuerza cobrarán nuestras sombras. Reconocer nuestras contradicciones, aceptarlas y perdonarnos por ellas es quizás la lección más importante de la obra.

¿Vale la pena leerlo?El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es mucho más que un relato de terror victoriano. Es una breve exploración de la hipocresía social, la fragilidad de la identidad y la lucha entre el deber y el deseo. R. L. Stevenson, con una prosa escueta y una atmósfera inquietante, ilustró una de las realidades más universales de la experiencia humana. Todos llevamos adentro un Hyde que reclama ser mirado, no para reprimirlo o violentarlo, sino para integrarlo en nuestro día a día. Porque solo cuando reconocemos al monstruo interior es cuando dejamos de ser sus víctimas.

SOBRE EL AUTOR Mi nombre es Rodrigo. Soy un escritor independiente Argentino, apasionado por contar historias y compartir reflexiones. Si bien mi campo predilecto es la ficción, en este blog les hablo sobre todo lo que pasa por mi cabeza: mi vida, mis experiencias, mis visiones del mundo y mi proceso creativo. Escribo desde chico ficción contemporánea y ficción gótica. He publicado relatos cortos y novelas que están disponibles para lectores de todas partes del mundo. A través de este blog, espero ayudarte a encontrar tu próximo libro favorito. Seguime en Instagram y Twitter

SOBRE EL AUTOR Mi nombre es Rodrigo. Soy un escritor independiente Argentino, apasionado por contar historias y compartir reflexiones. Si bien mi campo predilecto es la ficción, en este blog les hablo sobre todo lo que pasa por mi cabeza: mi vida, mis experiencias, mis visiones del mundo y mi proceso creativo. Escribo desde chico ficción contemporánea y ficción gótica. He publicado relatos cortos y novelas que están disponibles para lectores de todas partes del mundo. A través de este blog, espero ayudarte a encontrar tu próximo libro favorito. Seguime en Instagram y Twitter

September 25, 2025

La locura en Shakespeare: un espejo de la fragilidad humana

La obra de William Shakespeare, más de cuatro siglos después de su muerte, continúa siendo un apelativo constante a nuestra condición humana. Entre los muchos temas que trata —el poder, la ambición, el amor, la traición—, la locura ocupa un lugar de privilegio dentro de su repertorio.

No es un mero recurso dramático o literario, sino el corazón de su visión artística: un modo de revelar aquello que las personas comunes no se atreven a pronunciar. De Ofelia a Lear y de Hamlet a Lady Macbeth, la demencia en Shakespeare funciona como espejo de la vulnerabilidad humana y como comentario sobre la visión isabelina de la perturbación mental.

¿Quién fue Shakespeare?William Shakespeare nació en 1564 en Stratford-upon-Avon, un pequeño pueblo de Warwickshire, en el corazón de Inglaterra. Recibió una educación básica en gramática y latín que, sin embargo, no malogró su extraordinario talento para el uso del idioma. A fines de la década de 1580, se trasladó a Londres, donde se desempeñó como actor, poeta y dramaturgo.