Silvia Hildebrandt's Blog

December 8, 2021

Die 80er, die 30er und alles dazwischen — Meine Schreibprojekte 2022

Analog zu meiner Freundin und Schreibkollegin Ira biete ich nun hier auch einen Ausblick auf mein kommendes Schreibjahr 2022. Das steht ganz unter dem Zeichen „Back to the roots.“ Erstens weil noch ein angefangenes Schreibprojekt um Attila auf mich wartet, das Ende der 80er spielt, also im selben Zeitraum wie der Großteil von „Die Stadt der Freiheit“, mein Debüt. Und dann Band 2 und/oder auch Band 3 meiner neuen Bukarest-Reihe.

Kommen wir zum ersten Projekt. Vor geraumer Zeit, nachdem ich „Steppenfalken“ mit Ira beendet hatte (erscheint Frühsommer 2022) habe ich die ersten Seiten eines neuen Romans, der sich um Attila dreht, begonnen. Einige Leser stellten mir die Frage, wann sich denn Attila das HI-Virus eingefangen hatte. Ich wusste darauf, ehrlich gesagt, noch keine Antwort. In Die Stadt der Freiheit blieb es einigermaßen offen, und in Steppenfalken war Attila noch gesund, weil das sonst die Handlung nur etwas verkompliziert hätte.

Aber natürlich ist es reizvoll, darzustellen, wie jemand wie Attila mit solch einer Diagnose umgegangen ist. Im Moment verkriecht sich Attila noch ein wenig vor mir, seiner Autorin, ganz das Oppossum, das er manchmal ist. Aber es kristallisiert sich bereits eine grobe Handlung heraus. Im Winter 1988/89 soll es spielen; erste Aufstände in Brasov rütteln an Ceausescus Kommunismus, in anderen Teilen der Welt wird die Luft dünner für die Machthaber, in einem Steilflug nehmen wir Landung auf die Ereignisse des Winters 1989. Und Attila hat wie immer den Kopf in den Wolken:

Von der Seite her sah Attila noch, wie Nicolescu mit den Augen rollte, ehe er sich wieder dem Dossier widmete. Und dann konzentrierte sich Attila wieder auf den Ausblick. Hier oben, wenn er flog, dann stand die Zeit still, dann ereignete sich nichts Böses. Nein, dann konnte sich nichts Böses ereignen. Genauso wie das Wasser an der Scheibe zu Eis gefror, so hielt die Welt den Atem an. Wir haben die Flughöhe erreicht, und es konnte immer so weitergehen. Hier oben brauchte man nichts anderes zum Leben als dieses Gefühl zu schweben. Attila erlaubte es sich sogar, die Augen zu schließen.

Er nippte erst an seinem Schnaps, dann leerte er das Gläschen.

Ja, das war sie, die vielgerühmte Freiheit.

Doch wie jeder Flug, wie jede gute Zeit, wie jede leidenschaftliche Affäre, die ihren Zenit überschritten hatte, kippte das Flugzeug bereits viel zu früh und bereitete sich auf das Landen vor.

Mit Interesse habe ich am diesjährigen Welt-AIDS-Tag gelesen, dass es mittlerweile sehr gute Behandlungsmethoden gibt, mit denen sich eine Infektion in Schach halten lässt, sogar so sehr, dass man unter der Nachweisgrenze liegt und nicht mehr als ansteckend gilt. Ich fragte mich, hätte Attila nur lange genug durchgehalten, um in den Genuss dieser neuen Therapien zu kommen, wie würde sein Leben heute wohl aussehen?

Dieser Attila-Roman soll etwas persönlicher, trotz der Ereignisse 88/89 etwas weniger politisch werden als meine anderen Romane. Und gleichzeitig reise ich immer wieder in die späten 1930er Jahre nach Bukarest, wo Band 2 und 3 meiner neuen Reihe auf mich warten.

Das Manuskript des ersten Bandes endete 1937; erstmals wurde da Homosexualität im allgemeinen Kontext im rumänischen Königreich unter zivilrechtliche Strafe gestellt. Volk, Politik und Kirche radikalisierten sich und der Weg in den totalen Faschismus bzw. in den Krieg nahm an Fahrt auf. Beinahe unmerklich wurden unsere Protagonsiten im ersten Band erwachsener, resignierter, innerhalb der sieben Jahre der erzählten Zeit. Besonders mein persönlicher Liebling Traian hat eine Entwicklung durchgemacht vom einigermaßen unbeschwerten Strahlemann hin zum verbitterten Offizier. Wie er wohl auf die Katastrophen der nächsten Jahre reagieren wird?:

Traian wartete am Zaun des Kindergartens. Es war einer der seltenen Tage, an denen er darauf bestand, ihn höchstselbst abzuholen, und das nicht sein Kindermädchen machen zu lassen. Er merkte sogleich, wie sich die Stimmung der spielenden Kinder im Garten und auch die der Kindergärtnerinnen schlagartig änderte, als er in voller Montur, in seinem Offiziersmantel aufkreuzte. Auch Ioan blickte zu Boden, fremdelte vor ihm und es versetzte ihm einen Stich durchs Herz.

“War es schön?”, fragte er seinen Sohn, dieser nickte und Traian nahm ihn bei der Hand, versuchte, das kleine Händchen nicht zu zerquetschen. Diese Routinen hielten ihn tagsüber aufrecht. Er musste etwas tun, sobald er aufstand, arbeitete er, bis ihm die Augen zufielen. Selbst wenn er Dienstschluss hatte, konnte er nicht einfach in seinem Salon hocken und dem Müßiggang anheimfallen. Denn dann würden die Gedanken um ihn herum kreisen, wie drohende Raubvögel über seinem Kopf, bis sie einen Moment der Schwäche sahen, ihn ausnutzten und sich mit der Sehnsucht nach Marius auf ihn stürzten.

Traian hatte gehofft, dass die Zeit die Wunde heilen würde, oder sie wenigstens ein wenig linderte. Aber manchmal, abends, wenn er wirklich nichts mehr zu tun fand oder die Flasche Alkohol leer war, dann vermisste er seinen Geliebten. Und der Schmerz war so überwältigend, dass er ihm die Luft zum Atmen nahm und er sogleich erwartete, mit einem Herzanfall zu Boden zu gehen.

November 29, 2021

A Merry happy Holiday — Die Winterschwalben fliegen gen Süden

Pünktlich zum ersten Adventswochenende fielen hier bei mir in Albstadt die ersten Flocken. Haus und Garten wurden geschmückt, man unternahm einen ausführlichen Spaziergang durch das schwäbische Winter Wonderland mit seiner atemberaubenden Natur und den wunderschönen, riesigen Anwesen und Grundstücken, die hier teilweise an die USA oder an Rumänien erinnern. USA und Rumänien — Moment mal, wie passt das zusammen? Sehr gut sogar, denn ab 1968 brach man mit dem Großen Bruder UdSSR und wendete sich dem Westen zu. Wobei wir schon beim Thema sind: Denn nicht nur der erste Schnee kam an, auch die ersten Autorenexemplare von Winterschwalben.

Verlassene, eiskalte Bahnhöfe, uralte Züge, das glänzende Silvesterfest, ein verschneites Kloster — der Osten hat im Winter und besonders zu Weihnachten oder Neujahr eine ganz eigene Atmosphäre. Bereits in meinen älteren Romanen der Timisoara-Reihe habe ich versucht, diesen Zauber jener Tage einzufangen. Dieses Mal wollten meine Autorenkollegin und ich Weihnachten und Silvester zum Dreh- und Angelpunkt eines ganzen Romans machen. Ein Weihnachtsbuch sozusagen, aber nichts Besinnliches und auch etwas, was man zu anderen Zeiten lesen kann. Ein Cold-War-XMas-Special. Wie auch an Weihnachten war alles durchgeplant; Plot, Charaktere etc. Und wie an Weihnachten auch — besonders wenn man rumänische Weihnachten feiert, denn noch mehr als bei den Griswolds sind die Parcours-Stimmungsschwankungen bei uns legendär — verlief nicht alles nach Plan.

Photoshooting-Fail. So in etwa kann man es sich vorstellen, wenn zu den rumänischen Feiertagen mal wieder nichts nach Plan verläuft.

Photoshooting-Fail. So in etwa kann man es sich vorstellen, wenn zu den rumänischen Feiertagen mal wieder nichts nach Plan verläuft. Plötzlich kam mein Protagonist nie in der Hauptstadt der MSSR an, dabei wollten wir Chisinau doch zum Schauplatz schlechthin machen. Ein Nebencharakter drängte sich gewaltig auf, quatschte nicht nur Iras Arvo voll, sondern stellte gewissermaßen den gesamten Plot auf den Kopf. Nelu musste sich die Haare färben, ihm gingen die Zigaretten aus und im Bett war er auch nur mit drei unterschiedlichen Personen. Eine sehr magere Ausbeute für ihn. Ob seine Mission wenigstens von Erfolg gekrönt war? Lest selbst. Hier eine kleine Silvester-Kostprobe:

Die Bar des Hotelrestaurants war festlich geschmückt. Die Tische bogen sich unter den Gerichten, die Nelu auch aus Rumänien vom Silvesterfest kannte. Boeuf-Salat, russische Eier, Krautwickel, Salzgebäck in Brezelform mit Kümmel und Sesam. Kuchen zum Rehrücken geformt, Baumstriezel und Hefekuchen mit Mohn- oder Nussfüllung. Die kommunistische Schickeria von Chișinău gab sich ein Stelldichein. Männer in Uniform, mit Tonnen von Orden behängt, ihre jungen Frauen oder Geliebten mit Türmen von Pelzkappen auf dem blondierten Kopf und knappen Röcken über Strumpfhosen vom Schwarzmarkt. Der Geruch nach Schnee, Parfum und Haarspray, verschwitzten Nylonstrumpfhosen, kalten Sekts und Schaumwein. Der Wunsch, sich in alles bis zur Besinnungslosigkeit zu stürzen, und gleichzeitig auf dem Absatz kehrtzumachen und sich ins Bett zu legen. Nelu sog alles ein, es munterte ihn sogleich auf, riss ihn aus seinen trüben Gedanken.

»Ah, da!« Stănescu neben ihm deutete auf einen der hinteren Tische am Fenster, das bedeckt war mit schweren, drapierten Goldvorhängen, wohl aus Polyester. Dort saßen Kortelainen und sein Fahrer Iacuşi, umringt von Frauen. »Also, auf in die Schlacht, Mareșal. Haide, haide.« Stănescu schlug ihm kameradschaftlich auf die Schulter, ehe er ihn in Richtung des Tisches schob.

»Du schon hier, Arviule?«, murrte Nelu, als er an dem Tisch ankam. Er rang sich ein Grinsen ab, setzte sich und versuchte den Blicken der Frauen auszuweichen.

»Arviule?«, entgegnete Arvo empört. »Wie nennst du mich, Beach Boy?«

»Dachte nur, es passt zu dir. Eine normale Koseform. Männliche Vokativform, erinnert mich jedoch an arvion. Und das erinnert mich ans Fliegen. Bist du nicht die Schwalbe?« Er zwinkerte Arvo zu, wechselte dann ins Russische, bevor die Frauen um ihn herum Verdacht schöpfen konnten.

November 21, 2021

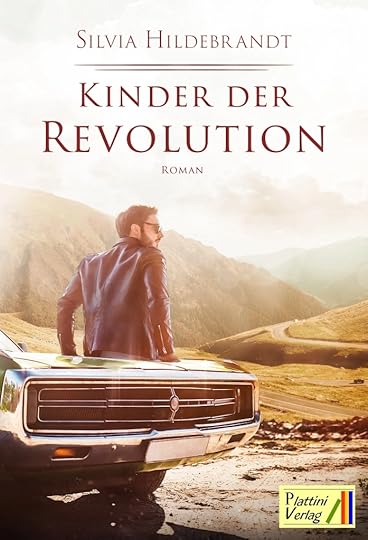

Roadtrip durch Rumänien

Wie manche Leser bereits bemerkt haben, ist die durchgängige Hauptprotagonistin meiner Romane „Rumänien“, das Land selbst. In „Kinder der Revolution“ erbt Tiberiu sozusagen Attilas Auto; es wäre also ein Verbrechen, wenn man ihn nicht auf eine Art Roadtrip durch das Land schicken würde. Diese Reise, die er mit seinem Freund Leo unternimmt, hat tatsächlich ihren Ursprung in einem meiner Urlaube. Im Rekordsommer 2003 reiste ich durch die Heimat meines Mannes, dem berühmt-berüchtigten Transylvannien (ich selbst komme aus dem Banat).

Neben der Wasserburg von Fogarasch und der Bauernburg in Rosenau, die auch im Roman Erwähnung finden, ging es auf der Transfogarascher Hochstraße gleich ans Eingemachte. Sie gilt als eine der schönsten Straßen der Welt, schlängelt sich durch das Gebirge, es gab Schnee im Juni, ein Gewitter mit Hagel zog auf und ja, sogar der vereiste Tunnel, der eigentlich zur Durchfahrt verboten war, in den Tibi aber trotzdem hineingefahren ist, ist der Wirklichkeit entnommen. Damals sind wir übrigens heil herausgekommen, obwohl es brenzlig war und das Auto beinahe ins Schlittern kam. Mein Magen hat es aber irgendwann nicht mehr ausgehalten und … aber die Details erspare ich euch hier lieber.

Sogar das Kriegsmuseum, das mitten in den Berg hineingebaut zu sein schien, gibt es wirklich, und es hat mich wohl nachhaltig beeindruckt.

Neben all den anderen Zielen und Burgen, die auf jeden Fall eine Reise wert sind — sage ich mal ganz unvoreingenommen — dürfen natürlich die Burg Bran und das Schloss Peles, Sitz der ehemaligen Könige Rumäniens aus dem Haus Hohenzollern-Sigmaringen, nicht fehlen. Damals, 2003, gab es vor Peles tatsächlich irgendwelche Spinner, die Fotos mit Babylöwen verkauft haben. Zum Glück ist man heute mit dem Tierschutz weiter. Ob es die Dracula-Verkaufsbuden unter der Törzburg heute noch gibt? Jedenfalls war es damals ein sehr surreales Erlebnis, als man sich plötzlich in diesem Disneyland des Tourismuskonsums wähnte und von Tassen über Gürtel und Turnschuhen bis hin zu Kondomverpackungen alles mit dem Konterfei des (Vampir)fürsten kaufen konnte.

Die oberen Bilder wurden wirklich von mir geschossen, mit meiner allerersten Digitalkamera. Was war man damals stolz auf diese futuristischen Dinge Anfang der 2000er. Der Wahnsinn! Auch mein Protagonist Leo erkundet das „neue“ Rumänien mit einer technischen Innovation, und zwar einem Handy. Neben den Abofallen, die er aus Versehen aktiviert, ist es ihm dann doch noch ganz nützlich bei einer Autopanne … Und das „Vampirrestaurant“, in das wir auf der Rückfahrt vom Gebirgspass eingekehrt sind, war in vielerelei Hinsicht gruselig …

Hier eine kleine Leseprobe aus „Kinder der Revolution“:

Die Bierflaschen in Leos Plastiktüte klirren aneinander, als sie die Stufen des Schlosses in Sinaia hinauf und hinunter marschieren und dem Reiseleiter folgen, der sie durch die verzierten Säle führt, die in deutsch-romantischer Weise erbaut wurden. Der Sitz der Könige Rumäniens.

»Schaut euch den Mann an. Er respektiert die Geschichte nicht, trägt Bierflaschen in seiner Tüte mit sich herum«, hört Leo eine Frau hinter sich flüstern.

»Wie viel Respekt sollte ich einem Gebäude erweisen, das sinnbildlich für den Bankrott der Bevölkerung steht?«

»Leo, das ist unser Urlaub. Mach ihn nicht kaputt«, presst Tiberiu zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.

»Sehen Sie, Sie haben hier ein wunderschönes und reiches Land, aber ihr Rumänen seid seltsame Leute. Und übrigens, warum darf man hier rauchen?«, fährt die Frau fort, mit Leo zu streiten.

»Weil wir uns sonst gegenseitig auf die Nerven gehen würden, meine Gnädige. Rumänisches Temperament ist launisch, ohne Zigaretten, die uns beruhigen, gehen wir uns an die Gurgel. Und außerdem ist dies unser Land. Wir sind viel zu lange in unserer eigenen Heimat unterdrückt worden. Jetzt machen wir, was wir wollen. Auch in Schlössern rauchen.«

Sie wirft ihm einen fragenden, genervten Blick zu und entfernt sich einige Meter von ihm und Tiberiu.

»Oh, vai, sie hat einiges über rumänische Gastfreundschaft zu erzählen, wenn sie wieder zu Hause ist. Willst du, dass nie wieder Touristen in dieses wunderschöne Land kommen?«, schmunzelt Tiberiu und stößt seinen Ellenbogen in Leos Seite.

Als sie die riesigen Räume mit den hohen Decken durchschreiten, ist Leo doch schwer beeindruckt.

»Schau dir all diese Holzarbeiten an. Jeder Millimeter geschnitzt und verziert. Kein Nanometer weißer Wand«, bewundert Tiberiu den Treppensaal. »Hier könnte man großartige Filme drehen. Ich hätte nie gedacht, dass unser Land solche Dinge zu bieten hat.«

»Das schönste Land der Welt, aber schade, dass es von so vielen Idioten wie dir bewohnt ist.«

»Oh du!«

Nach der Führung treten sie in die heiße Sonne und Tiberius Herz flattert stolz, als er die rumänische Flagge auf den Burgtürmen wehen sieht.

Sie kommen an einigen Roma vorbei, die versuchen, Dracula- und Märchen-Merchandising zu verkaufen, drängen sich an sogenannten Geschäftsleuten vorbei, die die glorreiche Idee hatten, selbstgeschossene Fotos mit lebenden Baby-Löwen für jeweils fünfzig Dollar das Stück anzubieten. Zwischen bettelnden Kindern, streunenden Hunden und Katzen, reich aussehenden Rumänen und verwirrten Touristen muss Tiberiu keuchen.

Der schöne innere Kern Rumäniens, befleckt von der Armut des Kommunismus, ein Dornröschen, das bereit ist, von einem weißen Ritter in glänzender Rüstung wachgeküsst zu werden. Aber wer wird es sein, der dem Land wieder auf die Beine hilft? Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts war es das sechstreichste Land in Europa gewesen, jetzt ist es das ärmste. Ein ungeschliffener, zersplitterter Diamant an der Peripherie der westlichen Welt.

»Wo willst du essen?« Leo weckt ihn aus seinen Tagträumen.

»Egal, solange es kein Dracula-Restaurant ist.«

»Du hast vielleicht Ansprüche.«

November 15, 2021

Toxische Männlichkeit in meinen Rumänien-Romanen

Bei #diverserdonnerstag von equalwritesde auf instagram ging es einmal um toxische Männlichkeit.

Photo by lucas clarysse on Unsplash

Photo by lucas clarysse on UnsplashDazu musste ich einen Post verfassen, weil die meisten meiner Charaktere darunter zu leiden haben. Männer wie Frauen. Sie leben in einem Teufelskreis von toxischer Männlichkeit, das bedingt durch eine orthodox und ebenso sozialistisch-patriarchalisch geprägte Gesellschaft zementiert ist. Nelu litt selbst unter dieser Form von Männlichkeit, kann den Kreislauf nicht durchbrechen und macht seinem Sohn Tiberiu das Leben schwer. Attila leidet sowohl in der Familie als auch in der Schule darunter. Obwohl seine Eltern liebevoll erscheinen, wagt er es nicht, ihnen seine wahren Gefühle zu beichten, was z.B. seine Sexualität angeht. Und er selbst fällt auch in alte Rollenbilder zurück in seinen Beziehungen zu anderen Männern. Obwohl er sonst feinfühlig und romantisch ist, kocht manchmal das Testosteron in ihm über und er geht seinen Liebhabern wortwörtlich an die Gurgel.

Rauchen, saufen, huren – eines der Symptome von toxischer Männlichkeit und eine zeitweise Flucht daraus. Besonders die Alkoholsucht ist immer wieder ein Thema in meinen Romanen, das mir sehr wichtig ist. Die männlichen Protagonisten wie Tibi und Traian flüchten sich in den Alkohol, der zeitweise Linderung verschafft und dennoch alles schlimmer macht. Zigaretten und Kettenrauchen erscheinen da als das kleinere Übel.

Auch heute noch ist die Gesellschaft, der diese Charaktere entstammen, von dieser Art Männlichkeit geprägt. Ich hoffe, dass es eines Tages anders wird.

Aber es ist nicht nur ein „männliches“ Problem, denn es sind auch die Mütter, die diese toxische Männlichkeit bei ihren Söhnen verbreiten. So zum Beispiel Frau Novák, der sich Attila nie im Leben anvertrauen würde. Als Attila es wegen eines tragischen Ereignisses nicht mehr aushält und weinend bei seiner Mutter ankommt, kann man ihre Reaktion in etwa wie folgt zusammenfassen: „Du bist depressiv, dann hast du zu wenig Kuchen gegessen. Denk nicht dran und iss!“ Boys don’t cry — das ist ihr Motto. Und auch Tibis Freund Leos lässt sich in „Kinder der Revolution“ darüber aus, dass gerade Mütter, die ihre Söhne nicht akzeptieren, alles nur noch schlimmer machen, sogar noch schlimmer als die üblen Väter.

Toxische Männlichkeit scheint ein neues Modewort zu sein, manchmal mutet es sogar an, dass das Thema erst in den letzten Jahren überhaupt aufgekommen ist, genauso wie der „Bad Boy“. Aber es ist und war schon immer Bestandteil meiner Geschichten, ohne dass es besonders herausgehoben wurde. Bereits in der sechsten Klasse, als ich die ersten zarten Romanversuche startete, sagte meine Deutschlehrerin zu mir: „Du beschreibst manchmal solche widerborstigen Männer, das ist sehr erstaunlich. Und was ich dabei am besten finde: Du urteilst nicht über sie, und du verklärst auch nichts.“ Schon erstaunlich, dass ich in so einem zarten Alter das Thema des saufenden, hurenden und zutiefst durch Traumata gespaltenen Mannes als eines meiner „Lieblingsthemen“ auserkoren hatte. Wie alt ist man in der sechsten Klasse? Elf? Zwölf? Du meine Güte! ich erschrecke vor mir selbst.

Einen Teil dieses Artikels veröffentlichte ich bereits auf meinen social-media-Kanälen, nichts ahnend, dass ich diesen wirklich wundervollen Kommentar ernten würde:

„Es sollte mich ja nicht überraschen, dass ich positiv beeindruckt bin, wenn du mal ein Buzzword in den Mund nimmst. Tut es dann aber halt doch.Wenn ich ‚toxische Männlichkeit‘ schon lese, legen sich meine Augenbrauen tiefer. Ich kann nicht aufzählen, wie oft das für den beliebtesten Sport post-moderner Ultra-Feministinnen – Männer-Bashing – missbraucht wurde. Alles, was man sich denken oder ausdenken kann, wird dann zum Symbol dafür und auch zum Beweis, dass im Prinzip die Männer ausgerottet gehören, weil sie nicht zu retten sind. Und dann kommst du daher und redest über etwas, was wirklich Hand und Fuß hat. Aus einem Kontext heraus, der Sinn ergibt. Es ist schon verblüffend …Über die Sache lässt sich unter dem Schlagwort nur schwer reden, eben weil der Begriff selbst ziemlichen Ballast mit sich bringt. Aber deine Worte lassen mich zur Abwechslung mal wieder darüber nachdenken, dass es da dieses Problem durchaus auch noch gibt. Ein Männlichkeits-Ideal muss nicht schlecht sein. Aber es darf auch nicht dogmatisch sein. Es ist eine individuelle Sache, keine Vorgabe der Gemeinschaft. Man(n) braucht es manchmal, um sich der eigenen Identität sicher fühlen zu können. Doch man(n) muss es auch kritisch überdenken, wenn es zu objektiv negativen Verhaltensmustern führt.“

Wow. Ich würde sagen, meine Mission ist erfüllt.

November 14, 2021

X-Mas-Special: Winterschwalben

Der Winter 2020 stand schreibtechnisch ganz im Zeichen der Moldauischen SSR. Ja. Nicht schlimm genug, dass alles so war, wie es war. Nein, als Autorin begab ich mich zusätzlich noch in Gefilde, in die kein Mensch eigentlich abtauchen wollte. Aber ich tat das nicht allein. Mir zur Seite stand meine liebe Autorenkollegin Ira Habermeyer. Während der Lockdown uns in der Realität im Griff hatte, begaben sich unsere Protagonisten im Winter 1968/69 von Timisoara bzw. Tallinn nach Chisinau in die MSSR. Sie hatten einen Auftrag zu erfüllen, jeder auf seine Weise. Und auch ich und Ira als Autorinnen: nämlich einen Roman zusammen zu schreiben.

Photo by Sasha Pleshco on Unsplash

Photo by Sasha Pleshco on UnsplashDie Idee kam uns während eines Chats. „Stell dir vor, dein Arvo würde auf meinen Nelu treffen! Darüber müsste man ja einen Roman schreiben, ein Crossover sozusagen!“ Ha, ha, wir machen Witze, nicht wahr! Nicht wahr?

Aber schnell wurde klar; ja, wir hatten tierischen Bock, einen Roman zusammen zu schreiben. Beide hatten wir uns 2019 bei einer Leserunde kennengelernt. Und wir beide brannten bzw. brennen noch immer für dieselben Themen: Osteuropa, das Baltikum und der Kalte Krieg. Ira liebte meine Romane und ich verschlang ihre. Schon lange hatte mich kein Buch mehr so gefesselt wie ihres. Aber konnte das gut gehen, etwas zusammen zu schreiben? Immerhin haben wir mit Nelu und Arvo zwei Protagonisten ausgesucht, die — sagen wir mal — etwas schwierig sind. In der Pädagogik würde man sagen, es sind herausfordernde Kinder.

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und bereits nach ein paar Zeilen stellte sich heraus, dass wir auch als Schreibduo sehr miteinander harmonieren.

Hier also eine Leseprobe aus Nelus Sicht:

I wish it would rain

Dezember 1968,

Timișoara, Sozialistische Republik Rumänien, nach der Loslösung von der UdSSR

Im fahlen Licht des Winternebels sah Nelu, wie der Sarg zu Grabe gelassen wurde. Der Tag brachte einen bröselnden Schneeregen, der ihm in den Kragen lief. Er hatte sich keinen Schal mitgenommen; ein Mareșal eines der perfidesten Geheimdienste der Welt, der rumänischen Securitate, zeigte solch eine Schwäche nicht, und die Kälte machte ihm auch nichts aus. Und dennoch, als er nach der Schaufel griff, mit der er etwas Erde auf den Sarg streuen sollte, da blitzte ein Streifen Haut zwischen Lederhandschuh und Mantelsaum auf. Und das ärgerte ihn, weil es ihn so menschlich machte.

Er musste eine Träne unterdrücken. Eine Beerdigung, ausgerechnet um Weihnachten herum. Die ganze Zeremonie über – eine katholische noch dazu – war er gefasst gewesen, hatte den Worten der trauernden Ehefrau gelauscht, die den Verstorbenen als einen stets treusorgenden und feinfühligen Mann lobte. Ob sie von seinem Geheimnis gewusst oder es geahnt hatte?

Treuherzig und feinfühlig. Das könnte auch eine Umschreibung sein für andere Dinge, die man nur hinter vorgehaltener Hand sagte. Wie konnte sie nicht wissen, wo sich ihr Mann herumgetrieben hatte, all die Nächte und die Wochen, in denen er angeblich in einen Auftrag verstrickt war?

Nelu trat an das Loch im Boden, die Erde fiel scheppernd und dumpf auf das helle Holz des Sarges. Der Schnee schmolz sogleich, als er auf den Maserungen der Eiche aufprallte. Zarte weiße Flöckchen lösten sich auf; wo vorher noch etwas war, gab es mit einem Mal nichts mehr. Von einer Sekunde auf die andere.

Da erlaubte sich Nelu doch noch so etwas wie menschliche Regung. Er kramte aus seinem Kragen die Kette mit dem orthodoxen Kreuzanhänger heraus und drückte einen Kuss darauf. Er konnte nicht behaupten, ihre Beziehung sei besonders tiefgreifend gewesen. Aber in all den Jahren hatten sie ihre Liebschaft immer wieder kurz aufleben lassen, wenn auch hauptsächlich nur im Bett. Man vertraute sich nicht allzu intime Dinge an, und so war Nelu nicht überrascht, dass der Verstorbene ihm seine Krebserkrankung verschwiegen hatte. Erst vor ein paar Tagen war die Todesnachricht gekommen und hatte ihn zurückgelassen, als ob jemand ihm mit der Faust in die Magengrube geschlagen hätte.

Nelu hielt sich im Hintergrund, während die Familie am offenen Grab vorbei defilierte. Der Schneefall wurde stärker. Dann, als alles gesagt war, als alle Tränen geweint waren, als der Durst nach Schnaps und der Hunger nach dem Leichenschmaus übergroß wurden und sich die Gesellschaft in die verschiedenen Autos zerstreute, um ins Restaurant zu fahren, da trat Nelu pflichtschuldig zur Witwe.

»Mein herzliches Beileid, Frau Androșan. Ihr Mann ist ein guter und wertvoller Mitarbeiter meiner Abteilung gewesen.« Er nahm seine Offiziersmütze vom Kopf und deutete so etwas wie eine Verbeugung an.

»Danke«, antwortete sie nur kühl, mit einem eiskalten Feuer im Blick.

Sie wusste es.

Würde sie schwatzen? Würde sie es, wenn auch nur heimlich oder so nebenbei im Geschwätz, erwähnen, dass der große Mareșal Ion Valerian Nicolescu nicht nur dem weiblichen Geschlecht zugetan war? Das durfte er nicht riskieren. Sie musste beseitigt werden.

Gleich heute Abend würde er sich einen Plan überlegen.

Aber zuerst wartete ein reichhaltiges Buffet auf ihn. Als Vorgesetzter des Maiors Androșan – Gott hab ihn selig! – hatte sich Nelu höchstpersönlich für die Organisation des Festmahls zuständig erklärt. Und als letzten Gruß seines orthodoxen Glaubens eine Colivă, die traditionelle Roggentorte, in Auftrag gegeben.

Ob katholisch oder orthodox, das alles wurde hier geduldet. Ceaușescu fuhr seit Längerem eine Sonderlinie in den Staaten des Warschauer Pakts. Und seitdem er sich diesen Sommer gegen den Einmarsch der Sowjetunion in die Tschechoslowakei gestellt hatte, war Rumänien zu einer ganz eigenen Art sozialistischer Staat geworden. Zu einer Art östlichem Utopia.

Vielleicht konnte man ja auch so etwas wie Homosexualität tolerieren. Man munkelte sogar, Elena Ceaușescu, die Frau des Generalsekretärs, ließe regelmäßig einige warme Brüder kommen, um sich in Stimmung zu bringen, während sie ihnen beim sexuellen Akt zusah.

Manchmal fühlte sich Nelu wie in einem Fantasieland, das es in diesen komischen Zukunftsfilmen aus den USA gab.

Ja, vielleicht musste er seine Liebschaften nicht mehr geheim halten.

Aber natürlich wollte er es nicht drauf ankommen lassen.

September 22, 2021

#CharactersofSeptember2021 Teil II

Ich kann es nicht länger mitansehen. Still habe ich abgewartet, wie meine Protagonisten versuchen, sich ihrer Gefühle klarzuwerden. Aber sie sind sture Böcke. Und weil wir Autoren alle ein wenig plemplem sind und unsere Figuren fast schon real sind und zur Familie gehören, muss ich doch noch einmal ein ernstes Wörtchen mit ihnen reden. Allen voran mit Tiberiu.

Photo by Laura Ghise on Unsplash

Photo by Laura Ghise on Unsplash„Du, Tibi, sag mal, das ist schon dein drittes Bier heute und es ist noch nicht einmal Nachmittag.“

Er schaut vom Tisch hoch und zieht an seiner Zigarette. „Kein Alkohol ist auch keine Lösung“, erwidert er genervt. Ich weiß, er mag mich nicht (leicht untertrieben!), aber wenn jemand solche Schicksalsschläge für mich parat hätte wie ich für ihn, dann würde ich denjenigen auch hassen.

„Wusstest du“, frage ich ihn weiter, „dass du nach deinem Vater der unbeliebteste Charakter der Reihe bist?“

Er schnauft. „Ts, ja, hätte ich mir auch denken können. Wer mag mich schon. Das ist eben so. Aber ne, Attila zum Beispiel kann machen, was er er will. Die Leute vergöttern ihn.“

„So ist das nun auch wieder nicht“, versuche ich ihn zu trösten. „Vielleicht wäre es gut, wenn du etwas aus dir herausgehst. Etwas über dich erzählst. Vielleicht lernen dich die Leser dann besser kennen und mögen.“

„Etwas über mich erzählen? Du bist doch nicht ganz dicht im Kopf!“

Das saß. Aber ich lasse mich nicht einschüchtern. „Versuch’s doch einmal. Sag. Warum bist du immer so pessimistisch?“

„Ach! Du müsstest das doch wissen. Bei uns sagt man: Lache heute nicht zu viel, sonst weinst du morgen den ganzen Tag. Zu viel Glück misstraut man. Besser also gleich nichts zu erwarten oder eben das Schlimmste.“

„Aber so wird es doch nicht besser, oder?“

„Nein.“ Er zuckt die Achseln. „Und? Ce sa faci? N-ai ce sa faci!“ Was willst du dagegen tun? Du kannst nichts tun! Ein weiteres rumänisches Sprichwort, das einen voll auf die Palme bringen kann. Mit so einer Einstellung ändert sich tatsächlich nichts!

„Okay. Machen wir kleinere Schritte. Welche schlechte Angewohnheit möchtest du denn loswerden, Tibi? Also … die erste deiner zahlreichen?“

„Ah!“ Er schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, scheint wirklich verzweifelt zu sein. „Jetzt hast du mich an den Eiern, was?“ Er raucht, trinkt, hurt herum, suhlt sich in Selbstmitleid. Wenn er sich nur etwas mehr am Riemen reißen würde … „Weniger fluchen vielleicht? Keine Ahnung. Ich würde gerne einmal besser schlafen, ohne abends stundenlang wachzuliegen und dann ständig von meinen Albträumen aufzuwachen.“

„Das ist doch keine Angewohnheit.“

„Ist aber trotzdem scheiße.“

„Verständlich. Für was hast du eigentlich kein Verständnis?“

„Boah!“ Jetzt geht er ein wenig mehr aus sich heraus, dreht sich sogar etwas zu mir um. „Kennst du die nervige Angewohnheit mancher Ungarn viel, viel zu früh zu vereinbarten Treffen aufzutauchen? Natürlich kennst du sie! Machst du das selbst? Also, Attila konnte das manchmal auch sehr gut. Beinahe eine Stunde früher war er da. Wenn ich sagte, treffen wir uns doch um drei, dann machte er sich kurz nach dem Mittagessen schon auf!“

„Hmna“, murmle ich. „Bei uns sagt man ja so einige Dinge. Zum Beispiel, dass es Unglück bringt, mit dem Finger auf einen Regenbogen zu zeigen oder ihn zu fotografieren. Bist du eigentlich abergläubisch?“

„Hrmpf.“ Er zuckt mit den Achseln, scheint wieder überfordert zu sein. Ich muss ein schöneres Thema anschneiden. „Gehst du gerne aus? Und wohin am liebsten?“

„Überallhin. Die ganze Piata Victoriei entlang, zumindest damals, als sie noch Opernplatz hieß und man noch irgendwo hingehen konnte. Diese Stadt hat einige schöne Restaurants und Cafés. Man nennt sie ja nicht umsonst das Kleine Wien. Aber die neueren Bars und Clubs sind auch nicht zu verachten. Nur werde ich dafür langsam zu alt. Aber Attila, der …“

„Du redest immer über ihn. Heute bleiben wir aber mal bei dir, Tibi!“

Ich merke, wie ihn das leicht ängstigt und fahre fort: „Wie geduldig bist du?“

„Weiß nicht. Geht das noch lange? Wann sind wir hier fertig?“

„Ha, ha!“

„Witzig, ne?“

Okay, er kann manchmal wirklich ganz schön nerven. Aber ist er nicht wenigstens etwas liebenswert? „Was macht dich glücklich?“ Eine sehr offene, allgemeine Frage, aber vielleicht kann ich ihn damit herauslocken.

Er wird tatsächlich nachdenklich, überlegt lange. „Ein ganz bestimmter Mensch“, flüstert er dann.

„Darf ich den Namen erfahren?“

„Nein“, sagt er fest. „Noch nicht“, dann etwas sanfter.

„Sagst du immer, was du denkst?“

„Ja, du %$&/%$§$%%$.“

„Okay, das war eindeutig. Aber wenn es um deine Gefühle geht, dann nicht, oder?“

Ich sehe, wie er wieder zum Fluchen ansetzt, davor grätsche ich aber noch dazwischen: „Was kannst du nicht wegwerfen?“

„Schau dich doch einmal um: Attilas ganzer Krempel ist noch immer hier. Das meiste davon ist Müll!“

Wir wissen beide, wie unordentlich Attila war. Und schon wieder spricht Tiberiu über ihn. Dennoch kann ich ihm das nicht übelnehmen. Auch mir bedeutet Attila sehr viel.

„Letzte Frage. Hast du Angst vor dem Tod?“

Er trinkt sein Bier aus, deutet bereits mit dem Finger zur Tür: Ich soll endlich verschwanden. Davor antwortet er aber noch: „Ja. Sehr große Angst. Bitte, lass mal in deinen Romanen etwas mehr Leute am Leben, ja?“

September 21, 2021

#CharactersofSeptember2021

Beim diesjährigen #charactersofseptember2021 lasse ich dieses Mal Tiberiu, den Protagonisten aus „Kinder der Revolution“ (erscheint Oktober 2021) zu Wort kommen. Er überdenkt sein Leben und vor allem seine Beziehung zu seinem besten Freund Attila, dem Star aus dem Skoutz-Award-prämierten „Die Stadt der Freiheit.“ Ganz ungewohnt für mich nehme ich die Position des Ich-Erzählers aus Sicht Tiberius ein, lehne mich als Autorin zurück und schau mal, was dabei herauskommt, wenn traumatisierte Machos über ihre Gefühle sprechen sollen/müssen/dürfen.

Photo by Cosmin Gurau on Unsplash

Photo by Cosmin Gurau on UnsplashEs ist Dezember 1989 und wir sind gerade in der Kaserne angekommen. In Timisoara hat es einen Aufstand gegeben, im Radio habe ich gehört, er habe sich aufs ganze Land ausgebreitet. Nun also Bukarest. Können wir unseren Tyrannen, den Diktator Ceausescu, endlich stürzen? Ich weiß es nicht. Ich habe dieses eklig-schlimme Gefühl, dass etwas Schlimmes und zugleich Wunderbares passieren wird. Attila neben mir sieht nicht gut aus. Ich ahne, an welcher Krankheit er zu leiden scheint, aber das verdränge ich. Im Verdrängen bin ich Profi. Und das vierte Bier und das dritte Gläschen Schnaps helfen mir dabei. Mit dem Trinken habe ich heute um zwölf angefangen. Zu früh? Scheiß drauf! Dies sind bewegte Zeiten. Wer weiß, ob wir alle morgen noch leben?!

„Attila“, sage ich zu ihm. Ich muss etwas tun, reden, nur hier herumzusitzen und auf unseren eventuellen Untergang zu warten, das fühlt sich furchtbar an. „Irgendwie scheint es mir, dass du dich die letzten Jahre so sehr verändert hast. Ich erkenne dich kaum wieder. Sag, wer du bist. Stell dich doch einmal vor.“

Attila runzelt die Stirn und verdreht die Augen. „Was für eine Scheiße ist das jetzt schon wieder?“

Schwerfällig setzt er sich im Bett auf. Seine Augen sind in ihren Höhlen eingefallen, tiefe Schatten unter ihnen, seine Wangen sind knochig und die Schminke, mit der er sonst seine Haut versteckt, ist an manchen Stellen fleckig, Man sieht dunkelrote Schatten, manche sind ein wenig knubbelig. Das ist … Diese Krankheit nennen sie … Scheiß drauf! Noch ein Schluck Bier. „Bitte, Atti, ich muss etwas labern. Also; tu so, als kennen wir uns nicht. Stell dich einmal vor.“

„Oh Mann.“ Er bettet seinen Kopf auf seine Hände, aber ich merke, dass auch er das Bedürfnis hat, aus dem Hier und Jetzt zu entfliehen. „Na schön. Also, mein Name ist Novák Attila. Und das ist ein sehr gewöhnlicher Name. Trotzdem kennen ihn viele, denn ich bin ein gefürchteter Securitate-Agent. War’s das?“

So definiert er sich also. Name und Beruf. Ist das nicht traurig. Aber wir wollten uns ja ablenken. „Und wie groß ist deine Familie?“

„Was? Warum fragst du das? Du kennst meine Familie. Ich habe zwei große Brüder und hatte eine Schwester. Du warst mit ihr zusammen, bevor sie …“

Schmerzliche Erinnerungen werden wach. Vielleicht war das nicht die beste Frage. „Okay. Okay. Und was bedeutet dir Familie? Warum … hast du keine … eigene?“ Ich ahne es, aber ich will es von ihm hören.

„Ach komm!“, ist seine Antwort und er bringt ein schiefes Lächeln zustande. Irgendwas drückt an seinem Zahnfleisch, ein Geschwulst oder so. „Ein Mann wie ich sollte allein bleiben“, sagte er dann noch, leiser.

„Wenn das nur mehr Menschen sagen würden, wäre diese Welt vielleicht ein viel besserer Ort.“ Ich werde zu philosophisch. Also die nächste Frage: „Wer war deine Bezugsperson als Kind?“ Ich weiß es tatsächlich nicht. Wir waren beste Freunde seit dem Kindergarten, ich klammerte mich immer an Attila. Aber er?

„Hm.“ Attila zuckt mit den Achseln, scheint es selbst nicht zu wissen. „Keine Ahnung. Mein Vater nicht, meine Brüder nicht. Mutter vielleicht.“ Noch einmal schnauft er, fischt auf dem Tisch nach der Zigarettenschachtel. „Aber auch nicht so wirklich.“ Er sinniert, dann scheint es ihm einzufallen. „Lehrer vielleicht. Irgendwie habe ich immer unsere Lehrer als Vorbilder genommen.“

„Lehrer?“ Im Spiegel sehe ich, wie ich das Gesicht verziehe. „Ausgerechnet Lehrer?“

„Ja. Warum nicht?“ Wir beide wissen, dass er einmal in einen seiner Lehrer verliebt war, aber das Thema sprechen wir im stillen Einvernehmen nicht an.

„Und deine glücklichste Kindheitserinnerung? Was ist die?“

Er schluckt erst einmal, dann muss er lächeln. „Ich fand es immer schön, wenn du bei uns warst und auch bei uns übernachtet hast.“

Stille breitet sich zwischen uns aus. Ich brauche noch einen Schnaps. „Wirklich?“, frage ich dann, als ich mir sicher sein kann, dass meine Stimme nicht zittert. Ich weiß, dass er nicht mehr lange … Stopp!

„Ah, na, nein, du hast mich immer genervt mit deinem scheiß Geklammere. War froh, wenn du wieder zu Hause warst.“

„Hurensohn!“

„Arschloch!“

Wir lachen beide laut auf.

„Was war dein liebstes Spielzeug? Also, ich meine … als Kind … nicht jetzt … ich kann mir vorstellen, was … also …“ Ich spüre, wie meine Wangen heiß werden. Gott, ich bin eigentlich viel zu betrunken, um normal reden zu können.

„Darauf antworte ich jetzt nicht“, sagt er.

„Na schön. Warst du gut in der Schule?“

„Nö. Weißt du doch. Hast mich doch immer von dir abschreiben lassen.“

„Ja, weiß ich ganz gut. Ähm …“ Ich überlege mir noch eine weitere Frage. „Wie war dein erster Kuss?“ Ich weiß, diese Frage ist unverschämt. Aber ich muss es wissen. Er hat es mir nie gesagt. Und bevor er … für immer geht, muss ich das wissen.

„Feucht“, erwidert er nur und zündet sich eine weitere Zigarette an.

„Wer war es?“, bohre ich nach und er sagt nur: „Kennst du nicht.“ Nun, ich muss akzeptieren, dass er solche Dinge nicht mit mir teilen will. Warum habe ich überhaupt mit diesen komischen Fragen angefangen? „Was ist dir bei deinen Freunden wichtig?“, wechsle ich das Thema.

„Dass sie nicht so viel quatschen wie du“, sagt er und ich merke, wie er müde und lustlos wird. Ich frage mich, ob er Medikamente nimmt, was sie mit ihm machen und ob sie helfen.

„Okay. Eines will ich noch wissen“, sage ich dann, „bin ich noch dein bester Freund?“

„Ja“, sagt er nüchtern, nimmt sich einen Schluck von meinem Bier. Manchmal ist sie so wohltuend und tröstlich, seine Wortkargheit. Manchmal ersetzt sie ein ganzes Gespräch. Wir haben uns Nächte um die Ohren geschlagen, von Sonnenuntergang bis zum Sonnenaufgang konnten wir über alles reden. Aber wir konnten auch einfach nur tagelang nebeneinanderher schweigen.

Ach, Attila … Ich wünsche mir, ich würde dich nicht so sehr mögen … lieben …

September 20, 2021

#Leseprobe Kinder der Revolution

„Kinder der Revolution“ ist mein bisher persönlichstes Buch. Genauso rastlos und heimatlos, wie sich Tiberiu 1990 gefühlt hat, so war das für uns nach der Revolution auch. Lange habe ich mit mir gehadert, ob ich das Buch überhaupt veröffentlichen soll. Manches tut noch immer schrecklich weh … Dennoch: zu viel Wichtiges über die rumänische Geschichte ist hier verarbeitet. Und nicht zuletzt verdient Tibi seinen eigenen Roman. Wer errät, welche beiden Songs in dieser ersten Szene verarbeitet sind, die zu einem Soundtrack während des Schreibens für das Buch und für den Charakter Tiberiu wurden?

TEIL I

IN MEMORIAM

Kapitel 1

31. Dezember 1989

»Liebe Frau Novák, mein aufrichtiges Beileid. Ihr Verlust tut mir leid. Ich weiß genau, was Sie … ich kann mir vorstellen, was Sie durchmachen müssen … Oh, Scheiße!« Tiberiu schlägt mit dem Kopf gegen das Lenkrad. Dort parkt er in der Straße in Mihailsdorf vor dem Novák-Bauernhaus, seinem zweiten Zuhause, und versucht der Frau, die kürzlich zwei ihrer Kinder verloren hat, etwas Tröstendes zu sagen. Die Frau, die Zeit seines Lebens wie eine Mutter für ihn war.

Ist es wirklich erst ein paar Tage her, seit Rumänien im Chaos der Revolution versank? Seit sie ihren Tyrannen, Präsident Ceaușescu, gestürzt hatten? Seit so viele ihren Wunsch nach Freiheit mit dem Leben bezahlten? Und unter den Toten auch sein bester Freund aus Kindertagen: Attila, der jüngste Sohn der Nováks. Erst gestern wurde er zu Grabe getragen, aber es mutet Tiberiu an wie eine Ewigkeit.

Schnee knirscht unter Tiberius Füßen, als er aus dem Auto steigt. Die summende Lampe kann der Straße kaum Licht spenden, er stolpert über einen Pflasterstein, der seit dem großen Erdbeben von 1977 lose ist.

Er bringt eine Flasche Wein mit, einen ungarischen, um den kürzlich begrabenen Sohn der Familie zu ehren. An der Tür klingelt er, es bellt kein Hund, kein Hahn kräht sein Kukurikú, wie er es seit fast drei Jahrzehnten gewohnt ist.

Als sich das Tor öffnet, erscheint ein erschöpfter Novák József und Tiberiu kann seine Angewohnheit zu salutieren nicht unterdrücken. Zehn Jahre als Soldat in so einem Land hinterlassen ihre Spuren.

József schaut zu Boden, sein Rücken ist gebeugt, sein Haar ist über Nacht weiß geworden. Tiberiu steht mit seiner Flasche verloren da und weiß nicht, was er genau tun oder sagen soll. So nicken sie sich wie Fremde zu und Tiberiu folgt Herrn Novák über den Hof ins Haus.

Novák Izabella sitzt mit glasigen Augen am Esstisch, die Hände im Schoß, eine einzelne Kerze brennt in dem sonst schwach beleuchteten Raum. Sobald Tiberiu die im Laden gekauften Kuchen in ihren hässlichen Plastikverpackungen sieht, die achtlos auf den Tisch geworfen wurden, weiß er, wie schlecht es ihr wirklich geht. Kein warmer, süßer Geruch weht aus der Küche, kein Mehl auf Frau Nováks Schürze. Die Matrone, als die er sie gekannt hatte, gibt es nicht mehr. Sie ist eine gebrochene Frau. Niemand sollte seine eigenen Kinder zu Grabe tragen müssen. Es gibt keinen Grund, nicht einmal die Freiheit eines ganzen Landes, das dies rechtfertigt.

Niemand sagt etwas.

Tiberiu holt drei Gläser und Teller aus dem Schrank. Er schenkt den Wein ein, öffnet den verpackten Kuchen und serviert jedem ein Stück. Die Gabeln klimpern in seiner Hand und er sucht nach Servietten. Seit den späten Sechzigern weiß er, wo sich alles im Wohnzimmer befindet. Es hat sich nichts geändert.

Er probiert den verpackten Kuchen, aber er schmeckt schrecklich. Zu trocken, zu süß, er würgt fast daran. Das Klappern des Bestecks auf dem Teller dröhnt in seinen Ohren. Und die Stille zerreißt ihn wie Kugeln.

»Warum hast du ihn gestern Bruder genannt?« Plötzlich durchbricht Frau Novák das Schweigen.

»Izabella«, murmelt József und seufzt.

»Nein, ich möchte es wissen. Du bist nicht Attilas Bruder. Du bist nicht einer meiner Söhne, Nicolescu Tiberiu.«

»Es tut mir leid«, sagt er und spielt mit Kuchenstreuseln, drückt sie zu flachen, klobigen Zuckerfladen. »Das sind meine aufrichtigen Gefühle. Ich habe ihn immer für einen Bruder gehalten. Wir sind seit dem Kindergarten zusammen aufgewachsen.«

»Hey, ich habe Feuerwerksböller gekauft«, unterbricht ihn József. »Um Mitternacht können wir in den Innenhof oder ins Stadtzentrum gehen. Das neue Jahr begrüßen. Das erste Jahr in Freiheit. Was denkst du?«

»Wechsle nicht das Thema, Józsi.«

»Es tut mir leid, Frau Novák. Ich wollte Ihre Gefühle nicht verletzen.« Nach all den Jahren spricht er sie immer noch so an. Er fühlt sich wohl damit, Attilas Vater bei seinem Vornamen zu nennen, aber er wird es nie wagen, sie Izabella zu rufen.

»Aber dann denke ich doch, ein Feuerwerk ist in Anbetracht der Ereignisse unangemessen«, murmelt Attilas Vater, größtenteils für sich.

Nach Attilas Tod konnte Tiberiu nicht mehr in Bukarest bleiben. Die Hauptstadt versank im Chaos eines Bürgerkriegs, Revolution und Konterrevolution wechselten sich ab, zu viele Zivilisten mussten ihr Leben lassen, und inmitten dieser Hölle organisierte er den Transport von Attilas Leiche in sein Heimatdorf.

»Und was waren diese hässlichen roten und braunen Flecken an seinem Körper? Hm, Tibi? Was war das? Kannst du mir das erklären?«

Er half Izabella im Bestattungsinstitut, ihren verstorbenen Sohn zu identifizieren, zusammen mit ihr zog er der Leiche die Uniform aus und einen feierlichen schwarzen Anzug an, bereit für die Beerdigung. Sein Körper ähnelte einem ausgehungerten Vampir. Es gab nur einen Grund, warum all diese Läsionen Attilas Körper bedeckten. Darf er es sagen? Er vermutet, dass Attilas Eltern das größte Geheimnis ihres Sohnes wahrscheinlich nicht kennen.

»Du weißt, was das war, oder?«, wimmert Izabella. »Ich sehe es in deinen Augen. Du weißt so viel über ihn. Mehr als ich. Warum sagst du es mir nicht?« Tränen rinnen über ihre Wangen. »Warum hat er aufgehört, mit mir zu reden, sich von mir entfremdet? Ich weiß kaum etwas über ihn. Warum, Tibi, warum?«

Tiberiu räuspert sich. Ihm wird übel.

»Sag’s mir, um Himmels willen, Tiberiu!«

Okay. Das ist es. Jetzt muss er es wohl gestehen. »Nun, er … ähm … er war krank«, stammelt Tiberiu, »sehr krank. Er hatte eine Krankheit … Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Eine Art … Autoimmunerkra… Hautkrebs.«

Er beobachtet sie. Natürlich reicht diese Erklärung nicht aus. Sie runzelt die Stirn und ihr Blick durchbohrt ihn. Der gleiche Blick wie der von Attila. »Hautkrebs? Autoimmuner Hautkrebs? Aber wie kann man Hautkrebs bekommen, wenn man kaum draußen in der Sonne ist?«

Vampirismus, lacht er in Gedanken laut und spöttisch auf. Es erstaunt ihn, wie das Gehirn sich in diesem Moment so einen geschmacklosen Witz ausdenken kann. Aus Selbstschutz?

»Nun …« Sie sollten es wissen. Sie verdienen, die Wahrheit zu erfahren. Attila verdient es, dass seine Eltern über seine wahre Natur Bescheid wissen. »Okay. Ich komm in die Hölle dafür, aber egal. Er hatte … AIDS.« Tiberiu beißt sich auf die Lippen und schmeckt Blut auf seiner Zunge. »Ich weiß nicht, wie lange er darunter gelitten hat. Er … ähm … er hatte ziemlich viele … ziemlich viele … Liebhaber. Anscheinend ist es …«

»AIDS? Ich habe noch nie von einer Krankheit namens AIDS gehört«, knurrt Izabella. József ist ruhig geworden. Er bewegt sich nicht, kein Laut ist von ihm zu hören. Er ist tot für die Welt.

»Es wurde von der Regierung geheim gehalten, von Attilas eigener Abteilung. Er selbst hatte …« Da hört er auf zu sprechen. Es ist zu schrecklich, darüber nachzudenken, wie verdreht das Leben war, das Attila geführt hatte. Erst jetzt merkt Tiberiu, was Attila für die Securitate durchgemacht haben musste. Wie er litt, weil Tiberiu ihn selbst in diese Position brachte. Wie er seine eigene Identität verleugnen musste.

»Liebhaber? Was meinst du mit Liebhabern? Er hat nie gesagt, dass er Freundinnen hatte. Er sagte, er sei zu beschäftigt, um Beziehungen zu haben.«

»Ah.« Tiberiu reibt sich die Stirn. Diese Kopfschmerzen werden ihn noch umbringen. Okay, Augen zu und durch. Er muss es hinter sich bringen. »Er hatte tatsächlich Liebesbeziehungen. Mit Männern.«

Izabella zieht die Augenbrauen hoch und schüttelt den Kopf, als würde er Chinesisch sprechen. Nach dieser ersten Hürde spricht Tiberiu weiter: »Er war schwul. Homosexuell.«

»Was?«, gibt sie empört zurück. »Nein! Tiberiu. Warum sagst du so etwas? Nach allem, was ich für dich getan habe? Warum ziehst du den Namen meines Sohnes in den Dreck? Was hat er dir angetan?«

»Das ist …«, seufzt er. Er will aus diesem Haus raus. Er hoffte, ein bisschen Zeit allein in Attilas altem Jugendzimmer zu verbringen und in aller Stille um seinen Freund zu trauern, aber jetzt will er nur noch nach Timișoara zurückfahren. »Das hat er mir gesagt. Ich zitiere ihn nur.« Kapitulierend hebt er die Hände. Ja, was für ein feiger Schachzug.

»Oh Gott. Das kann doch nicht wahr sein. Du denkst dir das aus, um mich zu beleidigen.« Izabella fährt sich durch die Haare. »Nun ja, du scheinst nicht ganz du selbst zu sein, Tibi. Ehrlich gesagt, verstehe ich dich. Wir sind alle ein bisschen müde.«

»Vielleicht … sollte ich nach Hause. Ich will Sie nicht länger aufhalten als nötig. Sie sollten sich gut ausruhen.« Er weiß sehr wohl, dass heute die Silvesternacht ist. Und obwohl sie gestern ihren Sohn begraben haben und erschöpft sein müssen, scheinen seine Worte seltsamerweise fehl am Platz zu sein. Es ist schon immer in Rumänien Tradition gewesen: Jeder ist an diesem Tag bis zum nächsten Sonnenaufgang wach. Zu früh ins Bett zu gehen gilt als unsozial. Den Sohn zu begraben ist keine angemessene Entschuldigung.

»Ja«, bestätigt Izabella. »Ja, ich begleite dich zur Tür.«

Höflich verabschieden sie sich noch voneinander, aber er weiß, dass er schon lange nicht mehr willkommen ist. Und als sich alle auf die Feierlichkeiten vorbereiten, um ein neues Jahr, ein neues Jahrzehnt, eine neue Ära zu begrüßen, fährt er zurück nach Timișoara, auf der einsamen Überlandstraße, Freies Radio Europa spielt Chris Reas melancholische Stimme.

August 25, 2021

Cold War Fiction Holiday

Es ist ein offenes Geheimnis, dass mein Schreibjahr 2021 eng verbunden war mit meiner Kollegin Ira Habermeyer. Nicht nur dass sich unsere Zusammenarbeit als sehr schön und produktiv herausgestellt hat, uns packte noch zusätzlich das Fernweh, und wir beschlossen, das Thema „Urlaub“ ein wenig in unsere Romane einzubauen. Wir reisten virtuell aber nicht nach Italien, Mallorca, in die USA, oder wo sonst „normale“ Leute hingehen. Nein, uns verschlug es im Kalten Krieg, in den 60ern und dann Mitte der 80er zuerst in die MSSR und dann an den Balaton in der Volksrepublik Ungarn.

Winterschwalben – Sex, Drugs and Spies in der eiskalten Moldova

Photo by Vitalie Sitnic on Unsplash

Chișinău ist jetzt nicht gerade die erste Idee, wenn man an Winterurlaub denkt. Dennoch verschlägt es meine und Iras Protagonisten zum Jahreswechsel 1968/69 dorthin. In geheimer Mission geht es um das neue Lebensgefühl der 1960er, dessen sich auch der Osten nicht entziehen kann. Ist sogar nach dem Prager Frühling so etwas wie eine Unabhängigkeit und Tauwetterperiode in Sichtweite?

Hier eine kleine Leseprobe:

Die Bar des Hotelrestaurants war festlich geschmückt. Die Tische bogen sich unter den Gerichten, die Nelu auch aus Rumänien vom Silvesterfest kannte. Boeuf-Salat, russische Eier, Krautwickel, Salzgebäck in Brezelform mit Kümmel und Sesam. Kuchen zum Rehrücken geformt, Baumstriezel und Hefekuchen mit Mohn- oder Nussfüllung. Die kommunistische Schickeria von Chișinău gab sich ein Stelldichein. Männer in Uniform, mit Tonnen von Orden behängt, ihre jungen Frauen oder Geliebten mit Türmen von Pelzkappen auf dem blondierten Kopf und knappen Röcken über Strumpfhosen vom Schwarzmarkt. Der Geruch nach Schnee, Parfum und Haarspray, verschwitzten Nylonstrumpfhosen, kalten Sekts und Schaumwein. Der Wunsch, sich in alles bis zur Besinnungslosigkeit zu stürzen, und gleichzeitig auf dem Absatz kehrtzumachen und sich ins Bett zu legen. Nelu sog alles ein, es munterte ihn sogleich auf, riss ihn aus seinen trüben Gedanken.

»Ah, da!« Stănescu neben ihm deutete auf einen der hinteren Tische am Fenster, das bedeckt war mit schweren, drapierten Goldvorhängen, wohl aus Polyester. Dort saßen Kortelainen und sein Fahrer Iacuşi, umringt von Frauen. »Also, auf in die Schlacht, Mareșal. Haide, haide.« Stănescu schlug ihm kameradschaftlich auf die Schulter, ehe er ihn in Richtung des Tisches schob.

Steppenfalken – Am Balaton geht es heiß her

Photo by Nikolett Szabo on Unsplash

Im Sommer 1985, kurz vor meiner Geburt, möchte mein Attila, den ich in „Die Stadt der Freiheit“ genug geplagt habe, auch einmal Urlaub machen. Und zwar am ungarischen Plattensee, dort wo viele DDR-Urlauber eine gewisse Freheit mitbringen und sich Attila auch mal offener mit seinen Männerbekanntschaften vergnügen kann. Am Strand trifft er auf jemanden, der genau in sein Beuteschema passt:

Mit einem ohrenbetäubenden Knarzen schaltete sich die Stereoanlage auf den Holzbalken zwischen den Bambusvorhängen an. Schmerzhaft durchfuhr dieses Geräusch Rimas’ Nervenbahnen. Auf voller Lautstärke erklang Sounds like a Melody. Das fehlte gerade noch, bis zum Anschlag aufgedrehte Popmusik. Unmöglich, so eine Unterhaltung zu führen ohne taub zu werden und die Stimme zu verlieren. […]

„Auch bei uns gilt vieles als Beleidigung, wie etwa zu laut zu sprechen oder – sofern man nicht miteinander trinkt – den anderen zu lange anzusehen“, lachte Rimas. „Geschwätzigkeit gilt als Unsitte. Man spricht nur, wenn man tatsächlich einen Grund hat. Ist mir manchmal auch lieber so.“

„Ja“, sagte Attila, senkte den Blick. „Trifft sich ja gut. Ich rede auch nicht gerne viel.“ Und da war sie wieder, diese komische Anziehungskraft. Rimas rückte mit seinem Stuhl näher zu Attila heran. Wie der wohl im Bett ist? Soll ich einen Schritt weiter gehen? Jetzt schon? Oder später?

Sinnierend, was unhöflich sei, lehnte Rimas seinen Oberkörper zurück, zwinkerte den Sonnenstrahlen entgegen, die durch die verwitterten Bambusstangen des Vordaches sickerten. Entweder machte man alles richtig, oder versaute es sich von Anfang an. Wenn Attila ein verschwiegener Schöngeist war, sollte er ihn vielleicht da abfangen.

„Erwin, wat meenste?“, riss Rimas das Geschnatter einer Deutschen aus seinen Gedanken. Die Frau musste in seiner unmittelbaren Nähe sein, wenn ihre Stimme die Musik noch übertönte. „Dat is doch n scheener Platz, wa?“

Zaghaft blinzelte Rimas, sah den Rücken der Touristin vor sich. Ihr breitkrempiger Hut spendete ihm unerwartet Schatten. Erwin, der Gatte in Shorts, Karohemd, Sandalen und scheußlich blaugrau gestreiften Socken riss geräuschvoll den Stuhl zu sich. Wenn man vom Teufel spricht, dachte Rimas genervt, die Deutschen sind nach den Russen das lauteste Volk auf diesem Planeten, kennen weder Taktgefühl noch Benehmen … Unwillkürlich musste Rimas losprusten, legte seinen Kopf schräg und sah Attila augenrollend an.

„Hmh“, machte Attila, schmunzelte, sodass dessen schöne, hohe Wangenknochen noch mehr hervortraten. Er nahm einen weiteren Schluck seines Bieres, streichelte über das nasse Glas mit seinen schlanken Fingern. […]

Es surrte in den Lautsprechern, das Lied wechselte. Ein schrilles Pfeifen, dann normalisierte sich die Lautstärke wieder. Karma Chameleon … Wurde hier nur so was gespielt? Westmusik … Aber mit ein wenig Bier intus und mit diesem Blick Attilas auf ihm ruhend, dessen Schmunzeln ansehend, war das sogar halbwegs erträglich.

Kinder der Revolution – Einmal Rumänien und wieder zurück

In meinem eigenen Werk, das im Oktober als vierter Band meiner Familiensaga erscheint, macht mein Protagonist Tiberiu in den 1990ern eine Rundreise durch Rumänien.

»Für mich ist das nicht Rumänien. Es sieht so anders aus. Zu grün. Zu hügelig. Zu viel Wald«, verkündet Tiberiu und lehnt sich gegen das geparkte Auto auf dem Aussichtspunkt in der Nähe von Albeștii Pământeni an der Transfăgărășan, der Passage, die durch die Karpaten führt.

»Weißt du, wenn jemand Rumänien meint, denken die meisten Leute an diese Berge?«

»Aber das ist nicht mein Rumänien.«

»Und was ist dein Rumänien?«

Tiberiu öffnet den Mund, will etwas sagen, zögert und presst dann die Lippen zusammen. »Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nichts mehr. Wer ich bin oder wo ich bin.«

»Sei nicht so dramatisch«, antwortet Leo und zündet sich eine Zigarette an. Sollen wir zurückgehen oder in diesem Restaurant dort drüben essen? Zunächst müssen wir uns jedoch die Speisekarte ansehen. Wenn es nicht zu teuer ist, immerhin könnte das auch eine Touristenfalle sein.«

Tiberiu mustert die sattgrünen Hügel. Dahinter hat der ferne Himmel eine dunklere Farbe angenommen und kündigt ein Gewitter an.

»Wir haben keine andere Option, oder? Schau dir diese Sturmwolken an«, bricht Leo in seine Gedanken ein.

»Ich fühle nichts, wenn ich mir das ansehe. Die Hügel bringen bei mir nichts zum Klingen, nicht so, wie die Puszta-Steppe zu Hause«, murmelt Tiberiu.

»Oh Gott. Komm schon, du brauchst etwas zu essen. Und ein Bier. Du kommst wieder in diese gefährliche, sentimentale Stimmung.«

Das Restaurant sieht von außen traditionell aus, mit den schönen Holzarbeiten am Torbogen, den geschnitzten Blumenornamenten auf der Balustrade der Veranda. Drinnen jedoch gleicht es mehr einer Plastikhölle. Über den Fenstern befinden sich rote Polyestervorhänge, überall schwarze Kreuze, die Tische sind wie Särge geschmückt, die Kronleuchter mit schwarzem, geschmolzenem Kerzenwachs überzogen.

»Wir essen unser Essen und in zehn Minuten sind wir hier draußen«, erklärt Tiberiu und Leo rollt mit den Augen, salutiert. »Verstanden, Căpitan.«

May 29, 2021

Zusammenschreiben zusammen schreiben – Ein Ausblick auf meine Ko-Produktionen ab 2021

Die Buchbranche ist gar nicht mal so ein einsames Geschäft. Im Idealfall stellt man ein tolles Team zusammen, das aus einem Manuskript mit Hilfe von Lektorat, Korrektorat, Buchsatz etc. etc. einen tollen Roman macht. Aber während der „word-in-progess“-Phase ist man die meiste Zeit doch recht allein beim Schreiben (bis auf Doktor Google und … diversen Getränken. Prost!).

Meine erste Romantrilogie schrieb ich allein und mit der Zeit wuchsen mir die Charaktere so sehr ans Herz, dass ich kürzlich meine Tochter aus Versehen „Attila“ genannt habe. Lange Zeit tat ich mich schwer damit, eine neue Familiensaga auf die Beine zu stellen; zu fremd, zu blass erschienen wir die neuen Figuren. Irgendwie kam ich nicht in die Zeit hinein; das Romanprojekt sollte im Jahr 1930 im faschistischen Rumänien beginnen. Es wäre doch spannend, den Weg in den Krieg aufzuzeigen und die Parallelen zum Deutschen Reich zu ziehen. Aber irgendwie wurde daraus nichts. Ach was, das ist untertrieben. Meine neuen Protagonisten nervten mich nach einiger Zeit abgrundtief! In die Tonne damit!

Und auch der Kalte Krieg – die bevorzugte Zeitspanne, in der ich meine Romane ansiedele – ließ mich nicht los. Also lief ich auf Knien gekrochen wieder zurück, bat um Vergebung und ich und Familiensaga 1 wurden wieder ein Paar.

Dann chattete ich eines schönen Tages, während neben mir ein Topf Spaghetti überlief, mit einer Autorenkollegin und wir dachten uns: Yo, schreiben wir einen Roman zu zweit, haben wir nur noch die Hälfte der Arbeit, nehmen wir jeweils unsere bereits fertigen Protagonisten und machen ganz krass ein Crossover.

So der Plan.

Aber würde der funktionieren? Wir begannen wieder, jede für uns, den Anfang zu schreiben. Dann die erste Szene, in der unsere beiden Protagonisten zusammen auftreten sollten. Wir verabredeten uns für Sonntagnachmittag für eine Schreibsession. Piece of Cake!

Also, fahr ich den Computer hoch, sehe, dass Kollegin auch bereits eingeloggt ist, ihr Cursor blinkt, dann schreibt sie was, und ich lese in Echtzeit ihre Gedanken. Ist die Technik nicht genial?!

So weit so gut, also, Kollegin schreibt und schreibt und schreibt. Und dann hört sie plötzlich auf. Ich bin dran.

Huch.

Der Schweiß bricht mir aus, ich sterbe tausend Tode. Was soll ich jetzt machen? Ich plotte doch nicht, schreibe wild drauflos, sie ja auch. Und wenn ich jetzt etwas total Bescheuertes schreibe? Wird sie mich am anderen Ende von Süddeutschland auslachen?

Ach egal, mach einfach. Und dann schrieb ich meinen ersten Abschnitt in dieser Schreibkonferenz. Und es lief. Zeile um Zeile, Abschnitt um Abschnitt, Seite für Seite wurde was richtig Tolles draus. Und ehe wir uns versahen, schrieben wir auf Deutsch und in diversen anderen Sprachen „Ende“ darunter.

Ach Mann, schon vorbei? Das war doch so cool! Also auf ein Neues. Eine neue Koproduktion, auch jeweils mit unseren schon etablierten Protagonisten, diesmal andere, dennoch aus unserem Cold-War-Fiction-Universum.

Und diese zweite Ko-Produktion neigt sich jetzt schon dem Ende zu und es ist das erste meiner Manuskripte, bei dem ich wirklich, wirklich traurig bin, dass es schon vorbei ist. Tja, Koproduktion Nr. 3 mit Co-Autorin 1 dann als nächstes? Sag niemals nie!

Und dann war da noch die sehr, sehr reizvolle Idee des 1930er-Romans, die aber an der Umsetzung haperte. Whatsapp sei Dank chattete ich mit einer anderen Autorenkollegin und siehe da, wir hatten denselben Gedanken.

Und wieder: Hallo, Selbstzweifel, auch schon anwesend?!

Würde es mit jemand anderem genauso gut klappen wie mit Kollegin 1, mit der ich bereits ein eingestimmtes Team war? Wir schrieben tatsächlich schon wie eine Person.

Tja, Silvi, ausprobieren, wenn du nur grübelst und nix machst, weißt du es nie (Ja, ich habe einen sehr, sehr lauten, unaufhörlichen inneren Monolog. Er ist manchmal ein Arsch.)

Also, neues wip-Dokument öffnen, verabreden und drauflos schreiben (und dabei sage ich immer, ich arbeite nur an einer einzigen Sache, ha. Hahaha.). Und siehe da; es klappte genauso gut, und endlich darf aus meiner vagen 1930er-Romanidee etwas werden, denn alleine hätte ich die ersten über 10.000 Wörter nie so hinbekommen. (ich habe da bereits 50.000 Wörter für die Tonne geschrieben, nun gut, der virtuelle Papierkorb ist geduldig.)

Und auf diese Projekte bin ich nun besonders stolz, weil mich nicht nur die Protagonisten begleiten, sondern auch die Mittäterinnen, äh, Mitschreiberinnen:

– 1: Cold War Fiction im Winter 1968/69 nach dem Prager Frühling, ein klassischer Agentenroman mit modernem Twist, Schauplatz Moldauische SSR

– 2: Cold War Fiction im Sommer 1985 am Balaton. Publikumsliebling Attila darf wieder ran. Ich staune jedes Mal, wenn ich die Kapitel, die bisher entstanden sind, durchlese. Die romantischen, wie auch die etwas eindeutigeren Szenen sind wunderschön geworden, und auch mit dem „Agentenkram“ drumherum haben wir in die Vollen gelangt. Und für den finalen Showdown zeichnet sich ein Spektakel ab.

Aber wie erwähnt: Ich will da noch nicht zum Abschied leise Szervusz sagen …

– 3: Historischer Roman: Schauplatz Bukarest im Königreich Rumänien ab 1930. Konnte ich nicht alleine schreiben, jetzt wird daraus ein richtiges Epos. Fertigstellung? Keine Ahnung, hoffentlich vor 2030.