Federico Supervielle Bergés's Blog

July 24, 2020

Helicópteros: de Da Vinci al Seahawk

Muchos de los que habéis llegado hasta aquí sois apasionados de la aviación. Quizá, incluso, de los helicópteros. He de decir que me ha dado un poco de miedo preparar esta entrada sabiendo que el nivel de conocimientos que puede haber por ahí es muy elevado. Mi afición por los helicópteros viene más por su utilidad para otras tareas que por la aeronáutica en sí; soy marino de guerra, no piloto. Pero me enorgullezco de ser controlador táctico de helicópteros en la mar y controlador LAMPS (especialista en controlar Seahawks en misiones de guerra antisubmarina y antisuperficie) y, muy probablemente, de ahí viene mi interés por la utilidad de los molinillos.

Hecha esta pequeña introducción, voy a hacer un repaso de cómo han llegado los helos a hacer lo que hacen hoy, sin meterme mucho en tecnicismos; aunque de algunas frikadas tendremos que hablar para entender estas cosas. Estos son los apartados que vamos a ver:

1. Los primeros molinillos

2. El helo en combate

3. ¿De qué tiene culpa el helicóptero?

4. Molinillos sobre la mar

Si no te interesa la parte histórica, salta directamente al segundo apartado (puedes echarle un vistazo rápido a la infografía. Si solo quieres conocer el desarrollo de helicópteros plenamente operativos en misiones navales, y su uso moderno, ve al último.

,1. Los primeros ,molinillos

,1. Los primeros ,molinillosLos albores del siglo XX fueron testigos de la aparición de varios sistemas de armas muy extendidos hoy en día, como pueden ser la aviación militar o los submarinos. El helicóptero es incluso posterior y, sin embargo, para reconstruir su historia debemos retroceder hasta la China del siglo IV a.C.

Evidentemente, aquello distaba mucho de ser un helicóptero operativo como lo conocemos hoy, pero sus principios de funcionamiento tienen la misma base y es muy posible que inspiraran a los pioneros en la construcción de aeronaves de ala rotatoria.

El aparato en cuestión era un juguete que no tenía capacidad ninguna de portar cargas ni de ser pilotado; simplemente, se sustentaba durante un breve periodo de tiempo. Se desarrollaron distintas versiones a lo largo de los años, llegando varias de ellas a Europa durante la Edad Media. Por lo general, se trataba de una serie de «palas» —plumas en algunos casos— unidas a un eje que se hacía girar a gran velocidad ya fuera con las manos o al halar rápidamente de una cuerda que se enrollaba en el mismo, de forma similar a una peonza.

Aunque el aparato era muy sencillo, su funcionamiento se basaba —con total seguridad, sin que sus inventores entendieran el concepto— en el mismo principio que hoy en día mantiene a los helicópteros en el aire: el flujo de aire por las palas generaba sustentación. Además, es posible que este juguete recayera en manos de nuestro siguiente protagonista y le inspirara en sus diseños.

Leonardo da Vinci fue la encarnación del sabio renacentista. Prolífico artista e ingeniero, el italiano aplicó su privilegiada mente a los más variados campos de la ciencia y el arte. Entre sus intereses destaca lo que podríamos llamar la semilla de la ingeniería aeronáutica.

Al igual que haría después un tal Bacon (el que dicen que inventó el método científico moderno), los primeros intentos de da Vinci estuvieron orientados a imitar el vuelo de los pájaros. Lógico, ¿no? Lo único que se conocía en aquella época que volaba eran animales; lo más normal si querías volar era intentar hacerlo como los que ya lo hacían. Leonardo pasaba horas estudiando el vuelo de las aves, llegando incluso a comprarlas en el mercado para soltarlas y verlas despegar. ¿Os imagináis las caras con las que lo miraba la gente? Se gastaba una pasta en comprar palomas y, nada más pagar, las soltaba. Sin embargo, a pesar de construir varios modelos, da Vinci nunca llegó a fabricar un aparato pensado para propulsar a un hombre por el aire imitando el movimiento de los pájaros. Con la mente privilegiada que tenía, es muy posible que se diera cuenta de que los cuerpos de los pájaros están totalmente optimizados para volar, y que sería difícil construir una máquina que, con un hombre dentro, cumpliese esas características.

Se desconoce exactamente cómo llegó Leonardo a pensar en una aeronave de alas rotatorias y es posible que fuera a través de algún derivado de la peonza voladora china. El florentino diseñó un aparato coronado por un ala en espiral que giraba movida por los brazos y piernas del piloto. El empuje generado por la espiral al girar debía sustentar todo el trasto. Curiosamente, da Vinci diseñó el primer paracaídas del mundo para su ingenio y lo que podemos considerar el primer instrumento aeronáutico: un péndulo que permitiría saber cuándo el aparato estaba vertical y se mantendría estacionario o cuándo, inclinado, se dirigiría en la dirección deseada. Lo que podríamos considerar una versión «un poco» mejorada la siguen utilizando los pilotos hoy en día: el horizonte artificial.

Leonardo desarrolló varios modelos de helicóptero, pero llegó siempre a la misma conclusión: se necesitaba una fuerza mucho más poderosa que la de un hombre para levantar el aparato del suelo. Como vamos a ver en los siguientes párrafos, así se adelantó varios siglos a algunos de los hombres que intentaron construir un helicóptero operativo más adelante.

Por último, si no es el padre, da Vinci tuvo que ser el padrino del helicóptero: al describir su aparato, Leonardo mencionaba la helix griega (espiral) que, combinada con pteron (ala), dio lugar al nombre del chisme que nos ocupa.

En 1783, por fin, el hombre sería capaz de alzar el vuelo, pero de una forma muy distinta a la que el helicóptero permitiría más de un siglo después. Rozier y d’Arlandes conquistaron los cielos con su globo, el primer aparato volador construido por el hombre y que tendría un uso bastante extendido durante las décadas siguientes.

Sin embargo, para el desarrollo de lo que sería el helicóptero es quizás más importante el año 1784, en el que Launoy y Bienvenu llevaron un derivado del juguete chino a la Academia de las Ciencias de París. El aparato, que consistía en dos rotores con palas de plumas unidas por un eje, se propulsaba mediante una cuerda que se enrollaba sobre el eje y estaba amarrada a los extremos de un arco, de tal forma que el arco, al extenderse, hacía girar el eje que, a su vez, giraba los rotores que daban sustentación al ingenio.

Si bien el aparato no podía portar cargas (ni gente), su demostración causó bastante revuelo y, como veremos, alentó a un buen número de emprendedores que se convencieron de que el primer aparato volador más pesado que el aire sería un helicóptero.

Uno de los primeros en lanzarse a diseñar un helicóptero tras la demostración de Launoy y Bienvenu fue el británico George Cayley. Su «carruaje aéreo» nunca llegó a construirse, probablemente al darse cuenta de que necesitaría un motor mucho más eficiente (relación potencia/peso) que la máquina de vapor que pretendía utilizar. Los aficionados a las motos ya sabrán que la relación potencia peso es uno de los mejores indicadores del rendimiento de un motor, ya que la limitación entre el carnet A2 y el A se mide en kW/kg (teniendo en cuenta el peso de la moto completa, como es lógico). Así, puedes conducir una moto más potente con el carnet de «principiante» si pesa tanto que su relación potencia peso no pasa de 35 kW/kg. Esto puede ser el caso de muchas motos tipo custom. Sin embargo, si tu moto es muy ligera, como pueden ser las inspiradas en las de carreras o las naked, aun con motores menos potentes, es muy posible que te pases del límite y tengas que esperar dos años desde que te saques el A2 para volver a examinarte y obtener el carnet de «moto grande». Por ejemplo, en el caso de mi moto, cuando estaba limitada, tenía unos 47 cv para 200 kg (35 kW/kg). Al quitarle la limitación, dobla los caballos.

Inspirado por Cayley, su compatriota Phillips tiene el privilegio de haber sido el primero en construir un aparato propulsado mecánicamente capaz de volar. Una máquina de vapor en miniatura levantaba el invento (de menos de diez kilos de peso) del suelo, aunque no se tenía ningún tipo de control sobre el aparato ni llevaba a nadie a bordo. Los propósitos de construir una máquina parecida de mayor tamaño se vieron truncados, otra vez, por la falta de un motor suficientemente eficiente.

El segundo aparato de ala rotatoria en levantar el vuelo con éxito fue el del italiano Forlanini. Con un peso cercano a los cuatro kilos y propulsado por una revolucionaria máquina de vapor, el aparato de Forlanini llegó a volar durante veinte segundos y a ascender a más de diez metros. Una vez más, sin pasajero ni control alguno sobre el vuelo.

En Estados Unidos, aparecieron el primer intento de convertiplano (Nelson), el primer helicóptero con gancho para levantar objetos (Powers) y el primero en asegurar que haría estacionario (Johnstone). Ninguno llegó a volar.

Quizás, el más famoso ingeniero de la época en perseguir el elusivo sueño del vuelo humano fue Thomas Edison. Apoyado por el mecenazgo de un entusiasta en la materia y convencido de que el vuelo se lograría por un helicóptero antes que por un avión, construyó un aparato propulsado por un motor eléctrico pero, como todos sus coetáneos, llegó a la conclusión de que hacía falta una maquinaria más eficiente para propulsar este tipo de aparatos. Según los cálculos de Edison, haría falta un motor que fuese capaz de dar un caballo de potencia por cada dos kilos de peso (esa es la relación aproximada de mi moto; 97 cv/200 kg).

El cambio de siglo trajo grandes avances: los hermanos Wright levantaron el vuelo y el avión venció al helicóptero en la carrera por ser el primer aparato más pesado que el aire en hacer volar al hombre. Pero las aeronaves de ala rotatoria siguieron avanzando gracias a los avances de la técnica.

En 1907, el francés Breguet (bisnieto del famoso relojero) realizó varios experimentos que le llevaron a concluir que la inclinación de las palas (no del eje del rotor, sino del ángulo de ataque de las palas) influía en la sustentación. Hasta entonces se sabía muy poco del funcionamiento de los rotores. Breguet construyó un helicóptero de media tonelada que llegó a levantar a un hombre del suelo alrededor de un metro. Toda una primicia. A pesar del gran avance, el francés se dio cuenta de que aún quedaban por solucionar las cuestiones de control y estabilidad.

En 1911, el aparato del danés Ellehammer destacó por utilizar un rotor coaxial, muy habitual hoy en día. Llegó a tener algo de control sobre el aparato al poder modificar la inclinación de los rotores.

Durante la Primera Guerra Mundial, los austrohúngaros diseñaron el primero de estos aparatos especialmente concebidos para el empleo militar, con el objeto de sustituir al globo. El invento de Petroczy y Karman llevaba un piloto, un observador y una ametralladora. Se movía solo hacia arriba y hacia abajo y se mantenía atado al suelo, alcanzando una altura de tan solo treinta metros. Tras un accidente en un vuelo de prueba, el proyecto fue cancelado.

Tras la guerra, el francés Oemichen y el estadounidense Berliner lograron aparatos que volaban y sobre los que tenían algo de control, pero muy, muy limitado y difícil de ejercer.

En 1921, el arma aérea del Ejército de los EE.UU. contrató al científico George de Bothezat para diseñar un aparato volador de ala rotatoria. La aeronave que salió de este programa llegó a alzar el vuelo varios metros y a desplazarse alrededor de cien, tomando de forma totalmente vertical y bajo control. También hizo vuelos con hasta cuatro pasajeros. A pesar de todo, la estabilidad seguía siendo un problema, era muy complicado de volar y tenía un diseño demasiado complejo para las exigencias del Army. El proyecto se abandonó.

Otro de los inventores que allanaron el camino para el futuro helicóptero fue Raúl Patera Pescara, argentino. Sus aparatos tenían rotores biplano y su gran aportación fue el control que ejercía sobre la aeronave al inclinar las palas (ángulo de ataque) para variar la sustentación e inclinar el rotor para variar la dirección (avance). También se dice que fue de los primeros en entender el concepto de autorotación del que hablaremos unas líneas más abajo. Los aparatos de Patera, a pesar de los avances, sufrieron varios problemas mecánicos que hicieron que el argentino terminara abandonando el proyecto.

Y llegamos, por fin, a la importantísima aportación nacional. Pero, una advertencia: el helicóptero no es un invento español. El invento español es, como vamos a ver, el antihelicóptero. El autogiro vio la luz el 9 de enero de 1923 de manos de Juan de la Cierva, que desde la adolescencia había sentido admiración por los aparatos voladores. Preocupado por la seguridad de los aviones tras ver estrellarse su proyecto de bombardero en un vuelo de prueba, decidió que tenía que haber otra forma de sustentar un aparato volador.

Inicialmente pensó en el helicóptero, pero, tras estudiar las dificultades mecánicas de su desarrollo, lo descartó. Y es que, deteniéndonos un momento a pensarlo, el helicóptero es una máquina horrible. El avión tiende, por su naturaleza y diseño, a «flotar»; si pierde el motor, al menos, planeará. El helo funciona por la contraposición de una serie de fuerzas que tienen que estar perfectamente ajustadas para no causar un desastre. Aunque, como vamos a ver, el helicóptero también «flota». De la Cierva pensó que necesitaba unas alas rotatorias, pero que se movieran por el paso del aire. Así, descubrió que la fuerza de sustentación que actúa sobre las alas de un avión actúa de la misma manera sobre las palas de un molino girando.

El primer problema al que se tuvo que enfrentar el español fue que sus aparatos tendían a volcar. Esto se debe a que las palas que avanzan tienen más sustentación que las que retroceden, ya que a su velocidad de giro se suma la velocidad de avance del aparato, mientras que en las que retroceden, la velocidad del aparato hay que sustraerla. En este vídeo se ve perfectamente:

https://www.youtube.com/watch?v=Pu48f7s5Ru8

La solución era hacer las palas más flexibles, permitiendo que se doblaran para ajustarse a la corriente de aire que fluye por ellas. Al ir hacia delante, ascendían ligeramente y perdían sustentación; al ir hacia atrás descendían y generaban más empuje.

Con un nuevo aparato, el teniente Alejandro Gómez Spencer logró hacer un vuelo controlado con un despegue y un aterrizaje extremadamente cortos. El autogiro era perfectamente manejable, sobre todo tras la adición de unos alerones laterales.

Otra de las grandes aportaciones de de la Cierva fue la correcta inclinación de las palas para obtener el máximo empuje.

El autogiro tenía una apariencia muy similar a la de un avión de la época, ya que necesitaba de un empuje horizontal para hacer autogirar las palas. Su gran ventaja, además de los muy cortos despegues y aterrizajes, era que permitía un aterrizaje seguro aun con fallo del motor.

De la Cierva viajó por toda Europa y vendió licencias de su aparato por medio mundo, pero, a pesar de las muy buenas expectativas, el elevado coste y la dificultad de pilotarlo con respecto a los aviones de la época, relegaron al autogiro a un segundo plano. La aparición del helicóptero, sin embargo, le debe muchísimo a los desarrollos del ingeniero español. Los avances en el control y diseño de las palas serían decisivos en los futuros diseños.

Por cierto, si alguno no ha entendido por qué he dicho que de la Cierva diseñó el antihelicóptero, es muy sencillo: la propulsión del autogiro lo empuja hacia delante, y este movimiento hace girar las palas que, a su vez, le dan sustentación. El helo como lo conocemos funciona al revés: su propulsión hace girar las palas, que le dan sustentación y, mediante los mecanismos de control, pueden variar este empuje para hacerlo avanzar. Por supuesto, es todo mucho más complejo, pero creo que se entiende la idea.

La fama del autogiro espoleó a muchos aventureros a lanzarse en pos de un helicóptero que realmente cumpliese con lo que se soñaba de él. No me voy a detener en cada uno, pero hubo prototipos de Damblanc, von Baumhauer, Isacco, Von Asboth, D’Ascanio y otra vez Breguet, que fueron avanzando paulatinamente hasta tener un aparato controlable y que reunía las características de lo que hoy consideramos un helicóptero.

Por las mismas fechas, el alemán Heinrich Focke, de la Focke-Wulf, ferviente admirador de de la Cierva, construyó el FA-61, considerado el primer helicóptero operativo de la historia, con algo más de una tonelada de peso, dos rotores laterales (girando en direcciones opuestas para evitar el «torque») y un motor de 160 caballos. El aparato podía moverse hacia arriba y hacia abajo, adelante y atrás y hacia ambos lados, además de hacer estacionario. Alcanzó una altura de ocho mil pies, destacable por no estar lejos de los techos de algunos aparatos modernos, y llegó a volar casi 150 millas.

Al otro lado del Atlántico, en EE.UU., el ruso Igor Sikorsky también estaba desarrollando uno de los primeros helicópteros de la historia. Sin embargo, su solución para controlar el torque fue completamente distinta: utilizó lo que hoy conocemos como rotor de cola.

En 1939, el VS-300 realizó su primer vuelo, con el propio Sikorsky a los mandos. Tras las modificaciones pertinentes, llegó a volar una hora y media.

El VS-300 era un aparato tan maduro que el Ejército del Aire estadounidense contrató a Sikorsky para construir el XR-4.

Con la entrada en servicio del primer helicóptero militar de la historia, doy por terminado este apartado. El helicóptero superó varios obstáculos en su diseño que podemos resumir en:

La propulsión: motores eficientes en relación potencia/peso.

El control: en el que los mayores avances sobre la mecánica de los rotores y las palas los trajo el autogiro de de la Cierva.

El torque: solucionado de dos maneras distintas, el rotor de cola y los rotores pares con sentidos de giro opuestos.

,2. El helicóptero en combate

Ya tenemos nuestros primeros molinillos verdaderamente funcionales; veamos ahora cómo empezaron a usarse para la guerra. Como es lógico, destacaban por las características que les diferenciaban de los aviones. Principalmente, esto era la habilidad de despegar y aterrizar en espacios muy constreñidos, además de la posibilidad de volar muy despacio (¡o pararse!), algo que el avión no permite porque pierde sustentación. Como vamos a ir viendo, tuvo aplicaciones en la búsqueda y rescate, en el ámbito naval y en el apoyo logístico. Más adelante, el helicóptero se integró como un elemento de maniobra más de las unidades terrestres.

A pesar de que ya existían helicópteros operativos durante el conflicto, en la Segunda Guerra Mundial apenas tuvieron trascendencia. Su potencial utilidad estaba clara (Alemania pretendía construir 400 Fa-223 al mes), pero los helicópteros llegaron ligeramente tarde.

Así, la primera guerra en la que se empleó de verdad nuestro protagonista fue la de Corea. Pero, antes de eso, los helicópteros ya demostraron sus capacidades. Por ejemplo, en 1947, uno de los primeros helicópteros de la marina norteamericana sacó del agua a seis pilotos de aviones estrellados al tomar o despegar del portaaviones Franklin D. Roosevelt. Así nació una de las principales ocupaciones del helicóptero naval: la búsqueda y rescate o SAR.

Una de las primeras operaciones de combate exitosas llevada a cabo gracias a una fuerza helitransportada fue la conocida como operación Summit. Los Marines, que reconocieron rápidamente el valor de estos aparatos, tenían que tomar unas alturas en Corea. En lugar de una marcha que les hubiera llevado dos días, un grupo de helicópteros transportó a una unidad de 224 hombres, junto con su material y víveres, ocupando la posición sin oposición en cuatro horas. Un mes después realizaron una operación similar con todo un batallón; cerca de un millar de hombres.

En definitiva, el helicóptero ofrecía una rapidez y flexibilidad no vistas antes, posibilitando maniobras de envolvimiento vertical y agrandando enormemente el alcance de cualquier fuerza terrestre. La maniobra helitransportada, desarrollada por Francia en Argelia, dio un vuelco a la guerra terrestre.

Pero si destacaron por algo los helicópteros en Corea fue por sus tareas sanitarias. Capaces de alcanzar lugares que ningún otro medio podía, realizaban evacuaciones médicas en casi cualquier circunstancia, salvando vidas y aumentando la moral de combate de los soldados.

Otra de las capacidades militares que se vieron multiplicadas con estos aparatos fue el mando y control, ya que permitieron tener una información mucho más fidedigna y actualizada del campo de batalla, además de flexibilizar el movimiento de los mandos cuando se estimaba necesario.

El apoyo logístico (en palabras de Nimitz, «no sé que es eso de la logística, pero necesito mucho más») en forma de munición, víveres u otros pertrechos ofreció nuevas posibilidades a los mandos y a sus tropas, que podían contar con apoyo en lugares en los que antes habría sido imposible.

De forma general, los molinillos se desarrollaron en dos líneas generales. Los de transporte, en los que incluimos a los de búsqueda y rescate, tienen como misión principal llegar más rápido a donde casi nadie llega, dejar o recoger a personal, y volver. Por otra parte, los de ataque, desarrollados posteriormente, se han integrado como un elemento más de las fuerzas terrestres, quizás comparable a lo que antiguamente era la caballería, y constituyen la principal fuerza móvil de los ejércitos modernos. Si bien podemos considerar a los blindados el núcleo ofensivo, los helicópteros de ataque, además de complementarlos, permiten realizar maniobras envolventes, de desgaste, de engaño, de apoyo a otras fuerzas y un largo etcétera. Aunque a mucha gente le sorprenda, es habitual que los ejércitos de tierra tengan más helicópteros que las fuerzas aéreas.

Mención aparte merecen los helicópteros navales (¡obviamente!). Es evidente la ventaja que ofrecen al permitir que prácticamente cualquier barco pueda contar con una aeronave embarcada, multiplicando sus capacidades. En las marinas de guerra también podemos dividir a los helicópteros en los orientados al transporte (muchas veces en el ámbito anfibio) y en los orientados a tareas más belicosas. La diferencia en este último caso radica en que su objetivo es muy distinto: son un elemento fundamental de las guerras antisuperficie y antisubmarina. Así, los modernos helicópteros navales van equipados con sonar calable, sonoboyas, radar, equipos de guerra electrónica, torpedos, cohetes, misiles y una miríada de sistemas de comunicaciones y mando y control.

,3. ¿De qué tiene culpa el helicóptero?

Ya hemos adelantado las consecuencias de la aparición del helo, pero vamos a intentar resumirlas aquí. La movilidad y flexibilidad que otorgan han modificado el campo de batalla terrestre, reduciendo las distancias y permitiendo golpes de mano en posiciones mucho más alejadas. También han supuesto una evolución de la guerra terrestre por el apoyo que otorgan a las fuerzas blindadas o de infantería. En este sentido, las armas antiaéreas han cobrado mayor importancia si cabe que con los aviones.

Por supuesto, el helicóptero supuso la desaparición del globo, pero también ha ayudado a orientar al avión hacia la velocidad y la altura, mientras que el helicóptero se ha hecho dueño de las capas más bajas del espacio aéreo (con honrosas excepciones; ver vídeo) y de las maniobras más lentas. El convertiplano es un muy interesante ingenio que pretende aunar lo mejor de los dos sistemas.

https://www.youtube.com/watch?v=NvIJvPj_pjE

En el ámbito naval el helicóptero ayudó a la desaparición del hidroavión a la vez que ha dado a los comandantes un sensor y un arma que es capaz de operar a una distancia considerable del barco, multiplicando las capacidades de ambos. Su uso en la lucha antisubmarina es esencial porque es muy difícil que un submarino pueda derribar una aeronave. El llevar un helicóptero embarcado da la flexibilidad de no depender de un portaaviones o una aeronave basada en tierra para estas tareas. También ha aumentado la seguridad al posibilitar las evacuaciones médicas desde zonas muy alejadas de costa.

,4. Molinillos sobre la mar

Si has llegado hasta aquí, ya sabes de qué pie cojeo. Además de marino, soy controlador táctico de helicópteros en la mar y ATACO (controlador LAMPS), así que vamos a ver con un poquito más de detalle cómo hemos llegado a los modernos helicópteros navales (y qué es eso del LAMPS).

Retomando la historia donde la habíamos dejado, el modelo S-48 de Sikorsky se convertiría en todo un éxito. Realizó su primer vuelo en 1943 y los primeros modelos de producción se entregaron a la fuerza aérea del ejército norteamericano en febrero de 1945, diseñados para llevar dos camillas. Poco después, el genio ruso bautizaba un nuevo modelo, el S-51, que sería el primer helo en ser vendido para propósitos civiles y que sería utilizado tanto por la USAF como por la Navy (denominado HO3S-1), que lo llamó el «horse» (caballo).

La marina estadounidense empezó a usarlo en grandes barcos (portaaviones, acorazados y cruceros) y, aunque la idea inicial era que cumpliera cometidos de reconocimiento, pronto se vio lo útil que era en tareas de guardia SAR durante las operaciones aéreas en los portaaviones, como ya hemos visto antes. En Corea, los modelos de los Marines se aplicaron en CSAR (búsqueda y rescate en combate), tanto de pilotos derribados como de infantes heridos. Durante la década de los cincuenta, nuevos modelos fueron apareciendo que terminarían por relegar al caballo a un segundo plano hasta desaparecer.

A finales de esa misma década hacía su primer vuelo el SH-2 Seasprite de Kaman, y aquí ya empezamos a ponernos serios, porque este helicóptero sería el primero en componer, junto con sus contrapartes a flote, el sistema LAMPS. El SH-2 no tuvo un comienzo muy prometedor, ya que el primer modelo no cumplió las expectativas, pero en 1970 se relanzó con el modelo SH-2F para presentarse, precisamente, al concurso de la Navy para el LAMPS. Kaman tuvo la suerte de que la propuesta de Sikorsky, el SH-60 Seahawk, no cabía en la mayoría de las cubiertas desde las que la Navy lo quería operar. De hecho, existe un primer modelo de Perry (las famosísimas fragatas de las que España todavía opera seis) ligeramente más corto que no podía operar el Seahawk. Ahora es nuestra pareja de baile favorita, como veremos.

El Seasprite ya llevaba la panoplia completa del helicóptero naval: radar (en un radomo bajo la panza), sonoboyas (salen por un lateral), torpedos (colgando por los lados), equipo de guerra electrónica y detector de anomalías magnéticas o MAD (se despliega con un cable). Pero su ventaja, lo que le hizo estar a años luz de otros helicópteros de la época, fue el LAMPS. El Light Airborne Multi-Purpose System engloba todos los sistemas que hacen que el helicóptero pase de ser un elemento más con el que coordinarse a ser un trozo del barco que vuela y puede irse a 100 millas a 150 nudos (y funcionar como sensor o como arma). Y esto en una época en la que se estaba muy lejos de contar con los medios de mando y control que hoy damos por sentado.

Pero, antes de meternos de lleno con el LAMPS, conozcamos al helicóptero con el que se asocia habitualmente este sistema; para mí, el mejor helicóptero naval de la historia (en sus distintas versiones). @dcarrionf tiene varios hilos muy buenos en Twitter sobre el desarrollo del Seahawk, pero voy a intentar hacer un resumen aquí.

El halcón marino nace del UH-60 Black Hawk, uno de los pocos (¿el único?) helicóptero en tener una película a su nombre. El UH-60 entró en servicio con el Army en 1979 y el primer SH-60B Seahawk empezó a operar con la Navy en 1983; solo cinco años después, apareció el SH-60F, cuya principal diferencia es que cuenta con sonar calable. En 2002 voló por primera vez el MH-60S, una versión orientada al transporte y el SAR (sin las capacidades de ASW y ASUW) y en 2006 el MH-60R, el rey de la jungla. Los «Romeo», con la última versión del LAMPS, cuentan con sonar calable, sonoboyas, radar, torpedos, misiles y cohetes, además de equipo de guerra electrónica y otras muchas funcionalidades. Pueden operar desde las cubiertas de los escoltas, aunque es habitual que media docena formen parte de las alas embarcadas de los grandes portaaviones, para darles cobertura antisubmarina. Ahora que la amenaza submarina vuelve a estar en auge, ¿los veremos operar con más frecuencia desde destructores y fragatas? Hay que recordar que los americanos han llegado a hacer versiones de los Arleigh Burke sin hangar, lo que evidencia la baja prioridad que le daban a contar con un aeronave (¡el medio ASW por excelencia!) permanentemente a bordo.

Los que estén más duchos en estos temas, ya habrán reconocido a los integrantes de nuestra 10ª escuadrilla de aeronaves. La Armada española adquirió media docena de SH-60B a finales de los 80, para operar desde las fragatas Santa María, y otra media docena a principios de siglo, para contar con un número suficiente para cubrir a los once escoltas, una vez se incorporaron las F-100 a la Flota. Recientemente, se han adquirido varios SH-60F (faltan algunos por entregar), pero no como relevo de los «Bravo». De hecho, nuestros «Foxtrot» vienen totalmente pelaos, sin ningún sensor o arma puramente naval, ya que la idea es relevar a los vetustos Seaking en su rol de transporte.

Pero nos habíamos dejado el LAMPS. Escribiendo este artículo, tuve miedo de no poder hablar mucho de este sistema por su nivel de clasificación, pero, por suerte, encontré este (ojo con pinchar el enlace que son 130 páginas) documento, en el que me voy a basar para no contarte nada de eso que «si te lo contara, tendría que matarte». Para poder basarme en el documento, voy a hablar del LAMPS Mk III, que es el que llevaba (lleva, en los nuestros) el SH-60B. Con ligeras variaciones, es el mismo sistema que tenían los Seasprite y que tienen los «Romeo».

La misión principal del SH-60B es la guerra antisubmarina y hay una forma muy ilustrativa de entenderlo. Las fragatas Oliver Hazard Perry tienen dos hangares, pero un solo punto de toma. Solo se puede tener en el aire un aparato por punto de toma, ya que, en caso de emergencia, tienes que ser capaz de permitir que todos tomen. Entonces, ¿para qué dos hangares? Muy sencillo: para ser capaz de tener un helicóptero disponible permanentemente. Además de por el descanso de los pilotos, los aparatos están limitados por una serie de mantenimientos, por lo que no pueden estar operativos todo el día. Eso se soluciona teniendo dos molinillos, cubriendo cada uno la mitad del periodo.

La necesidad de tener un helicóptero disponible (ojo, he dicho disponible, no en el aire) permanentemente va de la mano del principio de funcionamiento de las Perry. Las Oliver Hazar Perry fueron unas fragatas relativamente baratas (un solo eje, un solo brazo lanzador de misiles, una sola rhib, etc.), pero que dieron muy buen resultado. El diseño de las Perry hay que entenderlo desde la amenaza imperante en la época. Con unos submarinos que aún no se acercaban —ni de lejos, en algunos casos— al nivel de ruido de fondo del mar (como sí hacen los modernos), para detectar a los soviéticos era suficiente con «escuchar» (si se hacía bien). Para escuchar bien, a las Perry les pusieron un «rabo», el TACTAS, un sonar pasivo remolcado. ¿Qué quiere decir pasivo? Que no emitía; solo escuchaba.

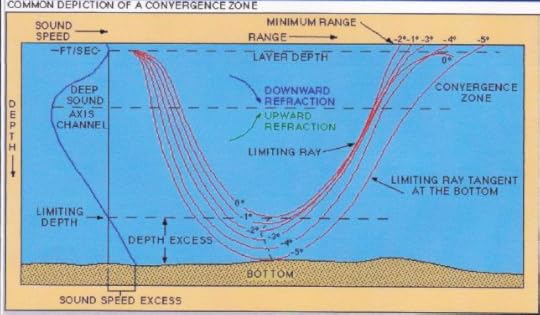

El TACTAS estaba optimizado para explotar las detecciones por zona de convergencia. La zona de convergencia es uno de los canales profundos que puede recorrer el sonido en la mar. Básicamente, consiste en que el sonido (que es vago y busca las zonas de menor velocidad, que es lo mismo que menor temperatura) se curva hacia abajo al salir de su emisor, hasta un punto en el que la «traza» (representación gráfica de la velocidad o temperatura respecto a la profundidad) se iguala a lo que teníamos cerca de la superficie y los rayos de sonido se empiezan a curvar hacia arriba. Como se ve en la imagen, suponiendo que el submarino sea el emisor (izquierda), esto hace que tengamos unos rayos que llegan a la superficie desde muy lejos, pero si el submarino se acerca, nos meteremos en una zona de sombra hasta que lo tengamos casi encima y lo podamos detectar por rayo directo (antes de que se curve hacia abajo).

Evidentemente, las detecciones por zona de convergencia solo se dan en determinadas condiciones, pero eran las favoritas del TACTAS. La distancia típica para una primera zona de convergencia es de unas 20-30 millas; pudiendo haber una segunda e, incluso, tercera, al doble y el triple de la distancia, si el «ruido» tiene la fuerza suficiente para llegar. ¿Y para qué queremos detectar un submarino a esa distancia si, en cuanto se meta por dentro de las 18-27 millas (la zona de detección suele ser de un 10% de la distancia hasta la primera zona de convergencia), lo vamos a perder? ¿Qué hacemos cuando el submarino se sale de ese estrecho anillo de 2-3 millas de ancho? Pues mandamos a uno de nuestros dos helicópteros, ya que siempre tendremos uno disponible.

Esto nos lleva a entender el concepto de utilización del SH-60B (y aquí sí que difieren el «Foxtrot» y el «Romeo»). No tiene sonar calable y su capacidad de sonoboyas es de 25. La sonoboya no es un aparato mágico que nos diga inmediatamente dónde está el submarino (¡o si es un submarino!). Se ven afectadas por la acústica submarina igual que los sonares, con el inconveniente de que, si son activas, su potencia suele ser menor (una cuestión de tamaño). Y tienen otra pequeña pega: las sonoboyas no se mueven, los submarinos, sí. Esto significa que, para saber que ha cazado un submarino, un helicóptero necesita un detección inicial, desplegar sonoboyas para triangularlo (si la primera era pasiva) e intentar confirmar que el ruido que hace coincide con el submarino que está buscando, tirar más sonos para obtener un contacto fiable y, por fin, si esa es la misión, poner un arma en el agua. Además, las sonoboyas tardan un rato en desplegarse (ver vídeo). Y todo esto, refrescando el despliegue a medida que el submarino se mueve, ya que las primeras sonoboyas habrán perdido contacto.

https://www.youtube.com/watch?v=eidMDdMK38s

Debido a los alcances que cabe esperar con sonoboyas, es inviable hacer una búsqueda con dos docenas. Salvo que el área a explorar sea muy reducida, vamos a gastarlas casi todas en buscar y nos vamos a quedar sin ellas para clasificar y seguir. Es por esto que el SH-60B es un medio de redetección, no de búsqueda. Y por eso funcionaba de perlas con el TACTAS. El barco tenía una detección a 25 millas, despertaba a los pilotos de la siesta y los mandaba para allá «rápido» (o mejor, con esa expresión tan castiza que tú también tienes en mente). Cuando el helicóptero llegaba a la zona, el datum —la última posición conocida del submarino— era suficientemente fresco como para que el helo pudiera plantar un campo reducido de sonos y redetectar a ese cabrón, guardándose unas pocas para clasificarlo, identificarlo y ponerle un torpedo de sombrero.

Para entender la diferencia con un MPA, los aviones de patrulla marítima llevan cerca de cien sonoboyas, con lo que se pueden permitir plantar campos de búsqueda muy amplios, que abarquen millas, y luego todavía tienen suficientes para cazar al submarino. En cuanto a los dippers, los helos con sonar calable, el concepto es completamente distinto, pues pueden levantar la calada y echar la caña en otro sitio, refrescando permanentemente la búsqueda y cubriendo así áreas más amplias.

Pero volvamos al LAMPS: como hemos dicho, su misión principal era ASW, pero tenía una misión secundaria muy importante, que en la jerga LAMPS se conoce como ASST (Anti-Ship Surveillance and Targetting), que no es más que otra forma de decir guerra antisuperficie. Sus principales capacidades eran (y son) las de poner un radar a varios miles de pies de altura, con el horizonte que ello te da, y la velocidad propia de la aeronave, que le permite cubrir áreas mayores. Pero también muerde: misiles Hellfire y Penguin, entre otros. Y, por supuesto, transmite toda la información que tiene al barco, que puede utilizarla para emplear sus propias armas.

Como casi cualquier helicóptero, el Seahawk puede realizar una amalgama de otras misiones, que la US Navy ha aglutinado el MH-60S: búsqueda y rescate, evacuación médica, fuego naval de apoyo (con observador a bordo para dar las correcciones a los artilleros), abordajes (mediante fast rope) y misiones «utilitarias» (transporte de personal, logística, etc.).

Según la información del fabricante, el LAMPS permite transmitir y recibir datos y vídeo, tiene un alcance de hasta 100 millas náuticas y es interoperable con el SQQ-89, el sistema de guerra antisubmarina usado en la marina norteamericana, que reúne los datos de todos los sensores (sonar de casco, remolcado y sonoboyas), los procesa y se comunica con el sistema de combate AEGIS para presentarlos.

Parece ser que el concepto de empleo de nuestros helicópteros navales ha sido lo que ha hecho a España pedir una versión específica del NH-90 naval. No utilizaremos la versión común europea porque queremos seguir integrando a los helos como un sensor y arma más de los barcos, y la versión prevista no nos lo iba a permitir. Esto supondrá desarrollar un helicóptero que es casi completamente nuevo y, para cubrir el periodo que pueda pasar hasta que esté operativo, el AJEMA mencionaba hace poco la posibilidad de comprar MH-60R. En el caso de los «Romeo» la integración sería mucho más sencilla pues, al llevar LAMPS III Mk 2, los sistemas de combate de los barcos deben ser compatibles con ellos o requerir muy pocas modificaciones.

Y hasta aquí este artículo. Soy un ferviente creyente en la multiplicación de fuerzas que genera el binomio barco-helicóptero, y el que se ha leído mis novelas, lo sabe. Aunque sea en misiones de seguridad marítima (nada de submarinos ni destructores enemigos), la conjunción del Bell 412 con el BAM hace maravillas.

Si te ha gustado el artículo, te recomiendo suscribirte para ser el primero en enterarte del próximo (solo de los temas que selecciones) y recibir contenido en exclusiva.

¡Un saludo, dotación!

,Artículos relacionados

,Artículos relacionadosAeronaves antisubmarinas

Los mejores submarinos convencionales del mundo

,Bibliografía

Encyclopaedia Britannica (2020). Helicopter (recuperado de https://www.britannica.com/technology/helicopter )

Legrand, Loius François (2000). El nacimiento del helicóptero militar. Revista Defensa nº 269.

Ross, Frank (1953). Flying Windmills: the history of helicopters (recuperado de http://www.aviastar.org/history/ )

July 1, 2020

Buques de acción marítima: ni demasiado grandes ni poco armados

El tema de potenciar los BAM es uno de los más recurridos en los foros y blogs que tratan la Armada española. Mi opinión está muy clara (en el título), pero como es algo que, como las mareas, cada poco tiempo vuelve a mojarme los pies, he decido explicarla aquí para poder hacer referencia a esto cada vez que me haga falta.

Vaya por delante que este artículo está lejos de ser original. Blog Naval ya hizo un magnífico repaso al tema en su artículo Armando el BAM que, además, explicó en un episodio del podcast de Por Tierra, Mar y Aire en el que tuve la suerte de participar.

https://www.youtube.com/watch?v=VeUYvSBd9Ts

Paco hizo un estudio bastante completo que os recomiendo leer si no lo habéis hecho. Charlando en el podcast, llegamos a la conclusión de que no hay mucho sitio para aprovechar, aunque alguna de sus propuestas podrían ser viables; las menciono más abajo. El artículo de Blog Naval está escrito desde una perspectiva técnica; yo voy a intentar abordar el tema desde una visión algo más «táctica».

Antes de continuar, por si alguno ha llegado hasta aquí sin conocerme, me presento. Lejos de querer alardear, pretendo que se entienda de dónde vienen mis razonamientos. Lo aquí expuesto está basado en una pasión por los temas navales desde que tengo uso de memoria, en cinco años de formación como oficial del Cuerpo General de la Armada en la Escuela Naval Militar, otro año de especialidad complementaria de Sistemas de Combate y dos meses de curso de Oficial de Acción Táctica, además de mis destinos embarcado a bordo de las fragatas Victoria y Canarias y del BAM Tornado. He tenido la suerte de participar dos veces en la operación Atalanta y hacer un despliegue de seguridad cooperativa en el golfo de Guinea, además de múltiples misiones de seguridad marítima en aguas nacionales y participar en ejercicios nacionales y combinados.

En línea con mi destino a bordo del Tornado, no voy a negar que tengo un cariño —subjetivo— por estos barcos; pero, también, fruto de conocerlos bien, un aprecio —objetivo— por su gran valía.

Por último, que nadie me malinterprete. Las propuestas de armar los BAM las entiendo como fruto de una verdadera preocupación por nuestra Armada y eso me llena de orgullo. Ojalá todo el mundo se preocupara por nosotros así. Pero voy a intentar explicar por qué, creo, deberíamos centrar nuestros esfuerzos en cosas más útiles.

,Necesidades de patrulleros

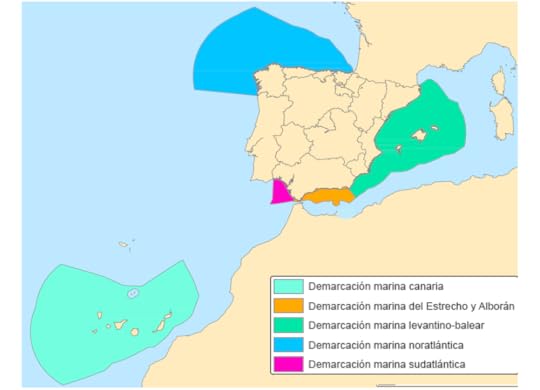

Vamos por partes, como Jack. ¿Cuántos patrulleros necesita la Armada? Bien, suponiendo que vayamos a mantener una presencia permanente en el Índico (Atalanta) y en el golfo de Guinea —y si alguien tiene alguna duda sobre si lo vamos a hacer, que le eche un vistazo a la Estrategia de Seguridad Marítima o la Estrategia de Seguridad Nacional—, necesitamos seis patrulleros oceánicos solo para estas dos misiones. El cálculo es sencillo: siguiendo la ampliamente aceptada regla de los tercios, de cada tres barcos, tendremos uno plenamente operativo. Los otros dos estarán en las fases de mantenimiento, alistamiento o adiestramiento de su ciclo operativo. Esto no quiere decir que no puedan navegar (durante la de mantenimiento, probablemente), pero sí que no están preparados para realizar misiones. Y esto es jugando con los límites; estamos hablando de que cada barco, en 18 meses, estaría 6 de misión. Y los otros 12 no son de descanso, precisamente; tendría que hacer bastante rápido todas las otras fases (mantenimiento, alistamiento, adiestramiento). Posiblemente, los número no se ajusten con total exactitud a la realidad; que me perdonen los más puristas, pero creo que es suficiente para argumentar mi razonamiento.

Además de estos seis barcos, que estarían casi exclusivamente dedicados a esas dos misiones, la Armada sigue teniendo asignadas misiones en las aguas de soberanía. Supongamos que queremos tener un patrullero disponible en Canarias, uno en el Estrecho, uno en el Levante y uno en el Norte. Parece razonable, ¿no? Difícilmente podemos pedirle a un patrullero con base en Ferrol que acuda a hacer algo con un mínimo de prisa a aguas de Baleares.

Bien, esto son cuatro patrulleros más, 24 horas al día, 365 días al año. Vamos a ser benévolos; estos barcos no tienen que estar en la mar (tendrán que salir, aunque sea para patrullas rutinarias, pero supongamos que no necesitamos cuatro en la mar permanentemente). En base a esto, digamos que necesitamos otros ocho patrulleros; dos por zona. Y seguimos apretándonos bastante el cinturón…

Llevamos, hasta ahora, catorce patrulleros. Seis de ellos, indiscutiblemente, deben tener una gran capacidad oceánica. Los otros ocho, quizás, no tanto, pero deberían estar preparados para actuar ante una amplia gama de situaciones, con lo que me vais a permitir que no cuente a los Tabarca, Tagomago, Medas y otros patrulleros aún más pequeños. Esto nos deja, actualmente, con los seis BAM, las dos antiguas corbetas reconvertidas y los cuatro Serviola. Los tres Alborán no los cuento, ya que están orientados, prácticamente con exclusividad, a las misiones que les asigna el Ministerio de Agricultura y Pesca. Si mis cálculos son válidos (correctos me parece demasiado para algo que estamos haciendo de manera tan informal), tenemos dos patrulleros menos de los que nos harán falta. Pero no solo eso; la Elena y la Cristina son del 76. Mi padre no había ingresado en la Escuela Naval y ya está en la reserva. Las cuatro hermanas de las infantas ya han sido dadas de baja y no podremos contar con las últimas dos Descubierta mucho tiempo más.

Creo que ha quedado bastante claro por qué creo que no podemos prescindir de nuestros patrulleros. Más abajo explico por qué pienso que las propuestas que se escuchan nos harían, a efectos prácticos, perder patrulleros.

,Necesidad de escoltas

En este tema no voy a entrar, porque merecería una tesis por sí solo. Si el argumento de los que defienden que hay que convertir los BAM en corbetas es en base a que creen que tenemos pocas fragatas (o escoltas), lo puedo entender, aunque no estoy de acuerdo. Bueno… más que no estar de acuerdo, creo que tenemos otras necesidades mucho más acuciantes, como pueden ser los submarinos, los aviones de patrulla marítima o los helicópteros antisubmarinos (y los patrulleros).

,Personal

Aumentar las capacidades de un barco está muy lejos de consistir, sencillamente, en instalarle unos pocos chismes aquí y allá. Una de las cosas que menos tienen en cuenta los que no han tenido el privilegio de operar un barco de guerra es que su bien más preciado es el personal. Y más, mucho más, en los BAM. Sé que suena a cliché; los que me conocen saben que no lo digo de cara a la galería.

La dotación actual de los BAM ronda las 43 personas. Esto no es, ni de lejos, suficiente para operar un escolta. Los CIC de las fragatas modernas (con todas las automatizaciones) pueden tener, perfectamente, unas quince personas de guardia. Multiplica eso por tres guardias, necesitas 45 solo para el centro de información y combate. Súmale el puente, espacios de máquinas, bomberos, cocineros, personal de cubierta, etc. Estamos hablando, mínimo, de doblar la dotación.

Es cierto que los BAM tienen hueco para albergar unas cuarenta personas más, pero esos huecos no están ahí accidentalmente. Esas camas son las que habitualmente ocupan los miembros de la unidad aérea embarcada (pilotos, mecánicos, personal de línea de vuelo, etc.) y un equipo operativo de seguridad de Infantería de Marina o un equipo de operaciones especiales. Si metemos más gente de dotación, perdemos la posibilidad de embarcar un helicóptero o un equipo de seguridad/operaciones especiales. Las capacidades que pierde el barco al hacer esto son innumerables. El EOS/operaciones especiales podríamos considerar que en algunas misiones no nos hace falta, pero el helicóptero… es casi inconcebible un barco de guerra moderno sin helicóptero. Perderíamos más de lo que ganaríamos; tanto en guerra antisuperficie como antisubmarina (y en seguridad marítima, pero consideremos, por un momento, la posibilidad de convertirlos en corbetas), el binomio helicóptero-barco es fundamental. El que escribe estas líneas tuvo la ocasión de participar en un ejercicio internacional en el que se simulaban dos bandos. Nosotros: una fragata con helicóptero y un anfibio. Los otros: seis escoltas, un petrolero y un submarino. «Hundimos» al submarino y los seis escoltas.

Pero eso no es todo. Las dotaciones están adiestradas y certificadas para realizar unas misiones específicas. Los patrulleros para misiones de seguridad marítima; los escoltas para misiones de guerra convencional. Unos y otros pueden hacer las misiones de sus compañeros, pero nunca las harán tan bien. En otras palabras, un escolta no es mejor que un patrullero; es distinto. Tiene unas capacidades distintas para unas misiones distintas y, lo que es más importante, su gente es experta en realizar esas misiones. Un cambio de mentalidad de ese calibre no se hace así como así, y no estoy hablando solo de las certificaciones que hace la Armada para asegurarse de que un barco es capaz de hacer una determinada misión, estoy hablando de mentalidad e idiosincrasia. Repito, aunque compartan tareas y algunos sistemas, sus misiones son distintas y son barcos diferentes; ni mejores, ni peores.

,Harpoon

Una de las propuestas más repetidas es la instalación de Harpoon en los BAM. Es razonable, ya que es un sistema relativamente sencillo de incorporar y daría mucha «mordida» a los barcos.

Mi primera pregunta es ¿para qué? ¿A dónde vamos a mandar un BAM que necesite Harpoon? Si un patrullero se ve en la necesidad de lanzar un misil antibuque, no nos hemos equivocado en su diseño, nos hemos equivocado en su política de empleo. Nunca debería de haber estado en esa situación. De la misma forma que los anfibios, los petroleros o los hidrográficos tampoco tienen esa necesidad.

Además, ¿a quién le va a tirar un Harpoon? No tiene mucho (ninguno) sentido usar un misil antibuque contra un objetivo secundario, así que he de suponer que el malo también tendría un armamento parecido. ¿Alguien se ha dado cuenta ya? Nos vamos a comer un misil de vuelta. Y no tenemos medios específicos para defendernos (algo tenemos, luego lo vemos). Estamos poniendo a nuestro barco en peligro innecesariamente; un BAM nunca debería verse en la tesitura de tener que lanzar un Harpoon.

Para entenderlo mejor, hagamos una comparativa. Antiguamente, la ventaja artillera la tenía el que tuviese los cañones con más alcance y el barco más veloz. Si era hábil, podía cañonear al enemigo desde fuera de su alcance, manteniendo la distancia que más le convenía. En la era de los misiles, el alcance sigue siendo importante, pero la velocidad ya no lo es tanto. La diferencia es que ahora tenemos la capacidad de defendernos de los misiles. Y eso marca la diferencia. En un enfrentamiento (absurdo, pero seguidme el juego) entre un BAM armado con seis Harpoon y un escolta modesto con capacidad ASMD (defensa contra misiles antibuque) y un solo misil antibuque ¿quién ganaría? Yo lo tengo claro.

Es por esto que no existen los barcos con misiles antibuque sin capacidad antimisil. Es absurdo. La parte defensiva de la guerra antisuperficie moderna es la guerra antiaérea. Hay una excepción a este teorema: las versiones modernas de las cañoneras de capitá Toni. Pero las pequeñas lanchas con misiles tienen un concepto de empleo completamente distinto: son bienes fungibles, desechables. En un conflicto, tienes que asumir que vas a perder un número elevado. No creo que los BAM, ni por el personal que llevan a bordo ni por la plataforma en sí, puedan ser considerados desechables. Y eso sin entrar en que es un concepto de empleo completamente alejado de nuestra doctrina (¿sociedad post heroica?).

La defensa de estas lanchas se basa en tres puntos:

Su pequeño valor, que puede hacer que el enemigo decida no malgastar sus limitados recursos en ellas.

Su gran velocidad, que les permite (en teoría), atacar y huir.

Operar en enjambres de muchas embarcaciones, dificultando la clasificación y enfrentamiento.

Los BAM no cumplen con ninguno de estos requisitos.

Con el argumento anterior debería ser suficiente, pues no tiene es lógico gastar dinero en algo que no tiene sentido usar, pero es que, además, estamos convirtiendo nuestro barco en una amenaza y, por tanto, en un blanco prioritario para el enemigo. En una situación tensa con un país vecino, puede que no ponga muchas objeciones a que mandemos un patrullero a vigilar la frontera de nuestras aguas de soberanía, pero si lo que mandamos es un barco armado con armas ASUW, vamos a empezar a ponerle nervioso. Se va a ver obligado a responder de la misma manera y ¡zas! Hemos escalado la situación innecesariamente.

Por último, respecto al Harpoon, hay que tener en cuenta que es un arma para emplear más allá del horizonte. Hasta el horizonte (o casi) , los BAM tienen su montaje principal. Aunque, obviamente, en un enfrentamiento convencional nadie espera a estar por encima del horizonte del enemigo. Los más espabilados ya se habrán dado cuenta de que es difícil decirle al misil dónde tiene que ir si no sabes lo que hay más allá del horizonte. Para paliar este inconveniente se pueden usar aviones (MPA, normalmente), submarinos o, más habitualmente (por ser una herramienta orgánica de los escoltas) el helicóptero embarcado. Aunque existen otros métodos, en la Armada española, el sistema ideal para recibir esa información es el LAMPS que enlaza los helicópteros Seahawk con nuestras fragatas. El helo se convierte en un sensor y arma más del barco, completamente integrado con este. El BAM no tiene la capacidad de enlazarse así con los Seahawk.

,Defensa antimisil

Este bien podría ser uno de las propuestas más realistas para potenciar los BAM. Blog Naval la trató en detalle, así que no me voy a meter mucho. Recordemos que los BAM tienen cierta capacidad antimisil que voy a intentar resumir; para llegar al Índico hay que pasar por Bab El Mandeb, donde hemos visto repetidas veces, en fuentes abiertas, misiles antibuque desplegados.

En primer lugar, cuentan con un equipo de guerra electrónica que les permite detectar el radar de búsqueda de una estación lanzadora y el radar de seguimiento del propio misil. Esta última detección, unida a los lanzadores de señuelos chaff, capacitan a los BAM para hacer la mitad de toda reacción antimisil, la que se conoce como softkill (muerte blanda). La otra mitad, el hardkill (muerte dura), se limita al montaje principal; pero no es tan poco como pudiéramos pensar. Los BAM cuentan con la dirección de tiro DORNA-2 (P41-P44) o DORNA-3 (P45 y P46). Las F-100 tienen DORNA-1 (F101-F104) y DORNA-2 (F-105). Evidentemente, las F-100 tienen un conjunto de sensores muy superior; pero en cuanto a dirección de tiro, los BAM están mejor. Pero no solo eso; el OTO MELARA 76 mm es un cañón con un ritmo de fuego de hasta ¡85 disparos por minuto! Eso es más de un disparo por segundo. Y otro dato: elevación de +85º; puede disparar casi hasta la vertical. Pocos montajes de ese calibre tienen una capacidad antiaérea tan potente. Sí que es cierto que existe una munición compatible con este montaje especialmente preparada para hacer frente a misiles y que la Armada española no parece haber adquirido. Su compra, desde luego, pondría a los BAM en muy buen lugar para defenderse de un misil, aunque creo que ya tienen una capacidad aceptable para escenarios sencillos.

En cuanto a la instalación de un sistema específico que ya tratamos en el podcast, habría que tener en cuenta las limitaciones de espacio; no es tan fácil. También habría que pensar en un sensor acorde. No tiene mucho sentido instalar un arma magnífica si no tenemos el sensor que le dé blancos.

Por último, reiterando, creo que no es necesario para las misiones que queremos que desempeñen los BAM aunque, como he dicho, me parece la propuesta más razonable.

,Radar aéreo

Esta no se suele escuchar mucho, pero, desde luego, sería imprescindible si queremos convertirlos en corbetas (aunque solo sea poniéndole cuarto y mitad de Harpoons).

Los BAM ya cuentan con el radar Aries (primera serie) y Skyfender (segunda serie) con capacidad de «control de helicópteros». Efectivamente, pueden detectar blancos aéreos —el que suscribe ha controlado una pareja de Harriers desde el Tornado—, pero no se pueden considerar radares aéreos al uso.

La mayor restricción que se me ocurre es el espacio en el palo y, sobre todo, los pesos altos, que afectan enormemente a la estabilidad. Y, por supuesto, la dotación. Como he dicho arriba, con la actual, no seríamos capaces de procesar mucha más información.

,Capacidad ASW

Desde luego, la capacidad definitiva para convertirse en un escolta de verdad. Meterse en guerra antisubmarina sería un cambio de paradigma tal, que creo que no merece la pena ahondar mucho. Por supuesto, el primer inconveniente es que se me antoja complicado encontrar sitio para instalar los sensores, ya sean de casco o remolcados.

Aprovecho para comentar otra limitación que tendrían los BAM para actuar como escoltas: la velocidad. Un escolta debe tener una velocidad, aproximadamente, un 33% superior al de su unidad valiosa, para poder protegerla en condiciones. La velocidad máxima de los BAM es muy parecida al de nuestros anfibios o petroleros.

,Nuevo diseño

,Nuevo diseñoExiste otra posibilidad, que consistiría en utilizar la plataforma BAM para instalar, de serie, alguna o todas estas capacidades. Además de que no soy partidario de los Frankestein navales (los barcos de guerra, como complejísimos sistemas de sistemas, funcionan bien como y para los que fueron diseñados; las añadiduras suelen dar pegas), Navantia tiene otras ofertas más razonables en ese campo, como las corbetas saudíes.

,Comparativa

Termino ya: los BAM no son demasiado grandes. Creedme, no sobra sitio (más bien al revés); todo tiene su lugar y el espacio que tienen está empleado para darle las capacidades que le permiten realizar las misiones para las que está pensado: misiones de seguridad marítima en escenarios muy alejados. Los BAM son hijos de Atalanta.

Tampoco les falta armamento. Tienen el necesario para cumplir su misión. Cualquier otra cosa sería un gasto absurdo en una época en la que no estamos para derrochar.

Para intentar convencer a los (aún) escépticos, dejo algunos ejemplos de otros patrulleros de altura:

Como se puede ver, andamos alrededor de lo normal. Con una puntualización: tenemos el único barco de la lista con propulsión eléctrica, que nos permite estar en la mar el doble de tiempo que los demás (y gastar muchísimo menos). Me parece algo más que razonable por 800 t más (de media, quitando al japonés), sobre todo, teniendo en cuenta las misiones para las que los queremos.

,Conclusión

Creo que hay dos asuntos que han tenido que ver con la «manía» que le hemos cogido a los BAM. En primer lugar, su diseño coincidió (no exactamente, pero muchos parecen haberlo asociado) con la desaparición de la 21ª escuadrilla de escoltas y la conversión de las Descubierta en patrulleros. Los BAM no son el relevo de nuestras antiguas corbetas ni han pretendido serlo nunca; estaban pensados para relevar una amalgama variada de patrulleros. En segundo lugar, quizás, nos equivocamos al denominarlos BAM, queriendo significar que eran algo más que un patrullero (y es que son unos patrulleros buenísimos), pero fijémonos en su marca de costado: P-4_. P, no F. P de patrullero. En cualquier otra marina, BAM se dice OPV (offshore patrol vessel o patrullero oceánico). Son patrulleros. Pero, incluso, el término BAM ya nos da una pista: buques de acción marítima. Marítima, no naval. Recordemos la que era la organización de la Flota hasta hace muy poco: Fuerza de Acción Naval y Fuerza de Acción Marítima (y los infantes). La FAN comprendía escoltas, anfibios y petroleros. Barcos para hacer la guerra. La FAM comprende patrulleros y barcos para misiones de seguridad marítima. Marítima, no naval.

Por último, si quieres ver qué es capaz de hacer un BAM sin las restricciones que pueda imponer la política internacional, déjame barrer para casa: he escrito tres (el tercero a punto de publicarse) libros en los que un BAM se pone en manos de una empresa privada para meterse en los jaleos más brutales que te puedas imaginar. Descubre el primero aquí.

Y, si quieres mantenerte al día de lo que se publica en este blog o ser el primero en leer mis libros cuando se publiquen (y con descuento), apúntate aquí.

¡Un saludo, dotación!

May 24, 2020

Operaciones especiales: abordaje por la fuerza para requisar quince misiles de crucero

En su día hablamos de operaciones especiales contra la piratería. El evento que os traigo hoy también tiene por protagonistas a los operadores de la Armada Española. Incluso comparte zona geográfica con el rescate de Evelyn Colombo pero, además de los diez años que separan ambas intervenciones, tiene otra diferencia fundamental. En lugar de unos pobres piratuchos armados con AK-47, el objetivo del asalto que os voy a contar era nada menos que quince misiles balísticos.

Quizás por el tiempo que ha transcurrido, quizás porque el Ministerio de Defensa aportó bastante información del incidente al poco de que ocurriera o quizás por otras razones, se conoce con bastante precisión la secuencia de acontecimientos que intentaremos reflejar a continuación. Al final dejaremos una lista con las fuentes.

,Los actores

La Task Force 150 es una fuerza naval multinacional que tiene como objetivo luchar contra el terrorismo en aguas del Mar Rojo, Golfo de Adén, Océano Índico y Golfo de Omán. Esta fuerza, que opera en una de las zonas de mayor tráfico marítimo del mundo, está integrada dentro de las Combined Maritime Forces, una fuerza multinacional en la que participan 33 países y que tiene su base en Bahrein. Las otras dos Task Force que componen las CMF son la 151 y la 152. La primera se encarga de luchar contra la piratería, para lo que suele coordinarse con la fuerza naval europea que participa en la operación Atalanta; y la segunda se encarga de la seguridad marítima en el Golfo Pérsico.

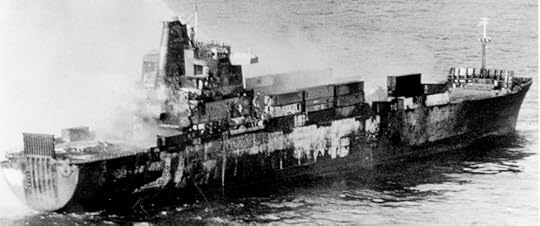

En diciembre de 2002, el comandante de la Task Force 150 (CTF-150) era el contralmirante español Juan Moreno Susanna, que enarbolaba su insignia en la fragata Navarra, a las órdenes del capitán de fragata Gonzalo Rodríguez Garat. El buque de aprovisionamiento en combate Patiño, mandado por el capitán de navío Javier Pery Paredes, también estaba integrado en la fuerza multinacional. La Navarra llevaba a bordo a su habitual —y mortífera— pareja de baile: un Seahawk de la Décima Escuadrilla de Aeronaves. Por su parte, el Patiño contaba con un Seaking de la Quinta que, como veremos, también fue esencial en el desarrollo de los acontecimientos.

Antes de continuar, pongámonos un momento en situación: diciembre de 2002. Poco más de un año después del 11-S, meses antes de la invasión de Irak y con las fuerzas estadounidenses empeñadas en Afganistán. ¿Nos suena «Guerra Global contra el Terror»? Pues eso.

,La llamada a la acción

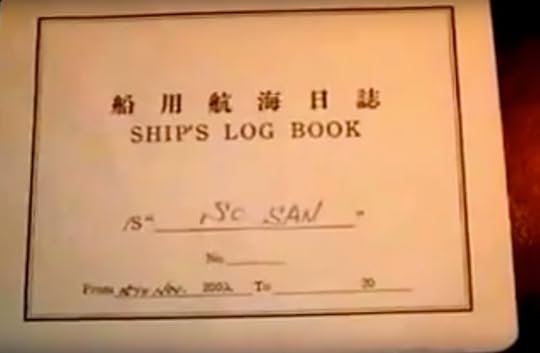

A principios de diciembre la CMF recibe información de un barco sospechoso de tráfico ilícito de armas. Su nombre es So San, está supuestamente abanderado en Camboya y lleva un cargamento declarado de sacos de cemento. ¿Tráfico de armas y en su zona de operaciones? Más claro, agua: blanco para la fuerza del contralmirante Moreno.

Durante el fin de semana del puente de la Inmaculada (viva nuestra fiel infantería) la operación va tomando forma. El gobierno concede las reglas de enfrentamiento oportunas. El sábado un avión de patrulla marítima P-3 Orión del Ejército del Aire destacado en Yibuti localiza al So San navegando en las inmediaciones —entiéndase el término en el contexto de la inmensidad del océano— de la isla de Socotora, que se encuentra a levante del Cuerno de África pero pertenece a Yemen. Mola el nombre, ¿verdad? Pues estáis invitados al bautizo: Operación Socotora. Vamos a ver cómo la niña da sus primeros pasos.

,Primeros compases

Con las primeras luces del alba del lunes 9 de diciembre, la pequeña —pero potente— escuadra española intercepta al So San. Y ya se dan las primeras señales de que algo no va bien: el carguero está notablemente asentado, es decir, con la popa mucho más hundida que la proa. Pero es que además navega sin bandera, algo terminantemente prohibido por la Convención de Jamaica y que, por sí solo, es motivo suficiente para que un barco de guerra pueda abordarlo en aguas internacionales.

Comienza el juego.

La Navarra, buque insignia, llevará la voz cantante mientras el Patiño le da apoyo. La fragata española comienza a llamar al carguero, que se vale de todas las tretas posibles para retrasar o impedir el abordaje. El inglés que utilizan es malísimo, quizás para dificultarlo aun más, quizás por mero desconocimiento. Pero el inglés es el idioma oficial en alta mar; eso no es excusa. Tardan en contestar, indican que su cargamento es cemento, que se dirigen a Yemen y, finalmente, se niegan a cumplir las instrucciones de la Navarra: reducir velocidad para facilitar una visita y registro por parte de los marinos españoles. Según algunas fuentes, incluso aumentó velocidad.

Hagamos un inciso para una aclaración. Las visitas —rutinarias o no— por parte de barcos de Estado a otros barcos se suelen realizar en las pequeñas embarcaciones de aquellos. Para el que no haya tenido la «suerte» de verse en la situación, aproximarse al costado de un bicho que desplaza unos pocos miles de toneladas con una pequeña embarcación semirrígida de siete metros de eslora no es moco de pavo. Sobre todo, teniendo en cuenta que no es solo pegarse, sino que hay que mantenerse ahí un rato mientras el equipo de abordaje pasa al barco. Que, evidentemente, tendrá que haber preparado una escala al efecto si no queremos complicar las cosas. Vale. Pues a todo eso sumarle que el bicho ese se mueve a más de diez nudos. No parece mucho, ¿verdad? Menos de 20 km/h. Pues os aseguro que levanta una ola de cuidado. Así que si el tío no para… hay que buscar una solución.

Por cierto, a nadie hay que explicarle que, si no para, por algo será. Vamos, que un poli tiene claro que cuando el sospechoso sale corriendo, pasa de sospechoso a algo más. Pues lo mismo. Probablemente ya vas con otra mentalidad.

,Entra la percusión

Las órdenes eran claras y las reglas de enfrentamiento lo permitían. Había que parar al So San y el contralmirante Moreno tenía los medios necesarios a su disposición.

La Navarra avisó por radio de que tomaría las medidas oportunas para detener al So San. El propio comandante cogió la radio para dar los últimos avisos: o cumplían sus instrucciones o abrirían fuego.

El mercante continuó a rumbo, aparentemente impertérrito.

Habiendo cumplimentado el procedimiento, la Navarra abrió fuego de disuasión contra el So San. Una de las ametralladoras de pequeño calibre provocó varios piques en el agua, por la proa del carguero.

Aquello no fue suficiente.

La fragata española repitió el procedimiento. Otra vez los avisos, otra vez una ametralladora lista para abrir fuego y, esta vez, columnas de agua mucho más cerca de la proa del So San.

Nada.

Ni el más mínimo cambio de rumbo. Ni la más mínima disminución de velocidad.

Pero la fuerza española está lejos de dejarse amedrentar. Continuando con la escalada progresiva de la fuerza, se abre fuego con armas de pequeño calibre sobre la proa y la popa del carguero. La chimenea amarilla del mercante parecía un colador. Los puntos más alejados de su tripulación, pero mandando un mensaje claro: llegaremos hasta el final.

El So San hizo caso omiso de los avisos. Imaginad lo que debían de estar pensando los marinos españoles. Algo muy gordo tenía que ocultarse en las bodegas del carguero para que se arriesgara a llevarse un cañonazo.

El asalto tenía que hacerse. La actitud del So San era consistente con los informes de inteligencia que tenía la fuerza. Descartadas las embarcaciones, solo quedaba una opción: los ángeles de la guarda pintados en gris naval estaban a punto de entrar en acción.

,Clímax

Los mandos españoles deciden que se realizará un asalto helitransportado sobre el So San. La fuerza al mando del contralmirante Moreno disponía de dos helicópteros en la escena, así que estos se repartirían el trabajo. El Seaking, mejor preparado para transportar tropas, llevaría a los miembros de la unidad de operaciones especiales, que debían descender a la cubierta del mercante mediante la técnica del fast rope o cuerda rápida, es decir, dejándose caer agarrados a una estacha que cuelga del aparato. El Seahawk, quizás más maniobrable o, al menos, con mejor reserva de potencia, daría cobertura de fuego con su ametralladora GAU de 12,7mm. Esta es, básicamente, una adaptación de la famosa Browning del calibre que los americanos llaman fifty (0,50 pulgadas).

Pero había un ligero inconveniente. Si os habéis fijado, varios cables atravesaban la cubierta del So San. Uno de ellos unía el palo de proa con la cubierta cerca del puente, bloqueando el único punto sobre el que se podía hacer la inserción. Hacerlo desde más arriba habría sido una locura, con la posibilidad de que los infantes quedaran enganchados en el cable.

El problema tenía difícil solución, hasta que alguien (¡mi reino por saber quién!) debió de proponer cercenar los cables en la distancia. ¿Cómo? Darle a los cables hubiese sido harto complicado. Pensemos que ambos barcos se mecían al son de las olas del Índico.

Pero había una solución: los tiradores de la unidad de operaciones especiales apuntaron sus fusiles a las pastecas por las que corrían estos cables y, tras una serie de disparos, consiguieron quitárselos de en medio. ¡Impactaron a una pequeña roldana en movimiento desde una posición que también se movía! ¡Repetidas veces! Es difícil transmitir la dificultad de estos disparos. Si a alguien le interesa el tema, le recomiendo la película de American Sniper. O, mejor, el libro.

Parece que se empezaban a dar los condicionantes para el asalto, pero no olvidemos la situación. Tenemos un barco que se niega a detenerse, que navega a un rumbo que le provoca bastante balance (se ve en el vídeo) y que el único espacio libre que tiene para meter un helicóptero es entre dos palos. Estamos hablando de que los pilotos tuvieron que meter un trasto de diez toneladas y más de quince metros de arco rotor en el hueco dejado por dos palos que se movían (y la Física nos dice que el pequeño balance del barco en la superficie generaba un movimiento importante veinte metros más arriba) mientras que se tenían que desplazar lateralmente a la misma velocidad que el barco y con cuidado de ajustar su posición para no tirar al agua —o a algún sitio peor— a los hombres que se iban a descolgar.

Pues eso mismo hicieron.

Sin un percance.

El almirante español declaró posteriormente haber dado órdenes de abatir a cualquier miembro de la tripulación del mercante que asomara la cabeza en los pocos, pero delicados, segundos que el helicóptero bailó delante del puente del So San con los siete asaltantes deslizándose por la estacha. Se trataba de una maniobra altamente delicada en la que eran muy vulnerables.

El equipo de asalto, siete hombres incluyendo su líder, se dirigió a la popa del So San, desde donde ascendió hacia el puente. Imaginaros la tensión en la Navarra y el Seahawk que les estaban cubriendo. Docenas de pares de ojos y unas pocas miras buscando como locos una amenaza para sus compañeros. Un blanco para abatir.

Por suerte, los tripulantes del So San no cometieron ninguna estupidez. El equipo de asalto encontró a los 21 norcoreanos en el puente y, tras asegurarlo, su primera reacción fue bajar velocidad. Eso permitió que se abarloara una embarcación con el resto de operadores y, a continuación, el elemento de registro del Trozo de la Navarra, que serían los encargados de registrar el barco.

,Desenlace

,DesenlaceEl registro del So San evidenció que, efectivamente, llevaba un importante cargamento de cemento. Pero también llevaba algo que no estaba en su manifiesto de carga. Ocultos en 26 contenedores se encontraban quince misiles SCUD completos con sus quince cabezas de combate convencionales, además de productos químicos cuyo objeto se desconoce. El capitán había escondido los pasaportes de sus hombres —muchos más de los que se necesitan para marinar un barco de esas características— en una maleta y habían retirado los retratos de Kim Jong-Il y Kim Jong-Un que poblaban el barco para intentar evitar ser reconocidos como norcoreanos.

La Navarra constituyó una dotación de presa para marinar el barco mientras se coordinaba quién y dónde se iba a hacer cargo de él. Al día siguiente, varios barcos norteamericanos aparecieron en la escena y la historia del So San continuó por otros derroteros. Pero no es eso de lo que he venido a hablaros hoy, sino de una operación de interdicción marítima realizada a la perfección, aunando medios de distintos ámbitos de la Armada: una fragata, un petrolero, dos helicópteros y los infantes de la unidad de operaciones especiales. Varios cientos de hombres que cumplieron con su misión a la perfección y dejaron el pabellón español bien alto.

Mi más sentido reconocimiento, compañeros.

¡Un saludo, dotación!

P.D.: en este blog suelo escribir sobre temas marítimos y navales. Si no quieres perderte más entradas de este tipo (solo de este tipo, no te bombardearé con otras cosas) y recibirlas en primicia, pincha aquí. Ah, y este tipo de historias son la inspiración para la razón de ser de esta web.

Entradas relacionadas

Operaciones especiales contra la piratería

Bibliografía

https://www.facebook.com/pg/Buque-A14-Patiño-998590916888162/photos/?tab=album&album_id=1002188686528385

https://www.facebook.com/revistafuerzasdecombate/posts/abordaje-hostil-la-operacion-socotora-en-detallefotos-orp-armadadesde-el-inicio-/1551738795056083/

https://www.youtube.com/watch?v=np6u2aZNCFQ

https://elpais.com/diario/2002/12/12/internacional/1039647603_850215.html

https://www.elmundo.es/elmundo/2002/12/11/internacional/1039619288.html

https://www.abc.es/internacional/abci-buque-interceptado-indico-llevaba-scud-y-material-quimico-200212110300-149279_noticia.html

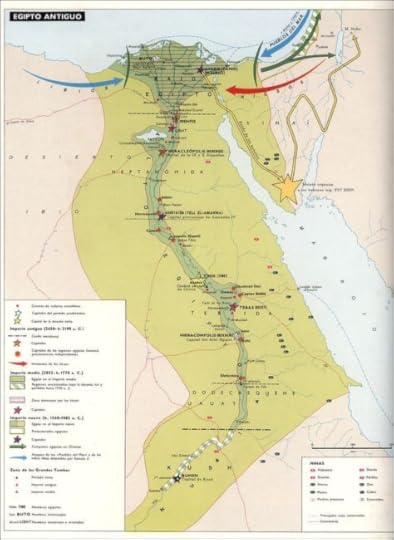

Carros de guerra

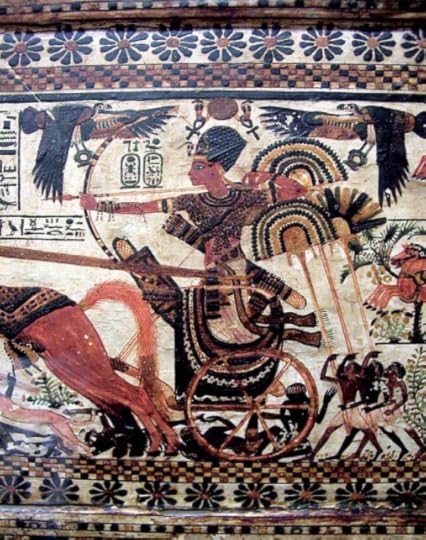

En esta entrada vamos a poner al límite la capacidad de nuestra máquina del tiempo para irnos a la Antigüedad. Cuando la gente iba en taparrabos y todo eso. Seguro que sabéis que, al principio, éramos nómadas. Entonces apareció la agricultura (oficialmente, un sistema sedentario-productor) y con ello, el desarrollo de las primeras civilizaciones. Pero ya antes apareció el conflicto organizado, que eso de darnos tortas nos viene de lejos. Los primeros objetivos fueron conseguir y proteger los recursos necesarios: terrenos de cultivo y pasto, agua, rutas de comercio, etc.

En aquellas guerras primitivas, un arma o, más concretamente, lo que hoy en día llamaríamos un sistema de armas, adquirió un enorme protagonismo: el carro de guerra. Desde la aparición de la rueda, el carro se convirtió paulatinamente en el arma de las élites combatientes. Vamos a darle un repaso a los carros de las primeras civilizaciones y a su empleo.

,Introducción

Contamos con datos suficientes para asegurar que desde el Neolítico (¡hace entre catorce y siete mil años!) tienen lugar conflictos organizados que podemos definir como guerras. Partiendo de las mismas tácticas y armas que la caza, las batallas se limitaban a enfrentamientos de arqueros y lanceros en hordas sin orden ninguno.

En la Edad de los Metales (hasta hace unos tres mil años o así), la aparición de las primeras civilizaciones desarrolló la tecnología militar y aparecieron ejércitos de cierta entidad, más o menos profesionalizados y de los que dependía la supervivencia de estos incipientes Estados. Apareció también una cultura castrense.

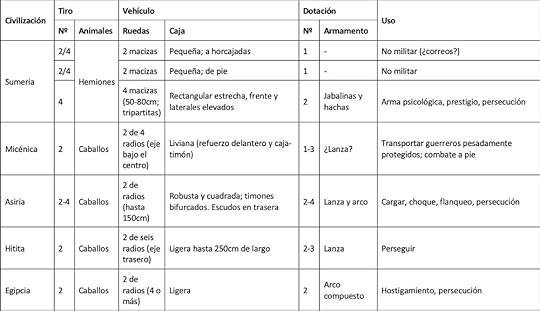

Vamos a hablar de los carros de guerra, pero tenemos que pensar que se trata de un artículo complejo, fruto de la unión de tres elementos: el tiro, el vehículo y la dotación. Por eso antes lo he llamado «sistema de armas». Ya hemos dicho que había guerreros pero, antes de la aparición de los primeros carros, se tuvieron que domesticar los primeros animales de carga (o tracción) y, por supuesto, se tuvo que inventar la rueda.

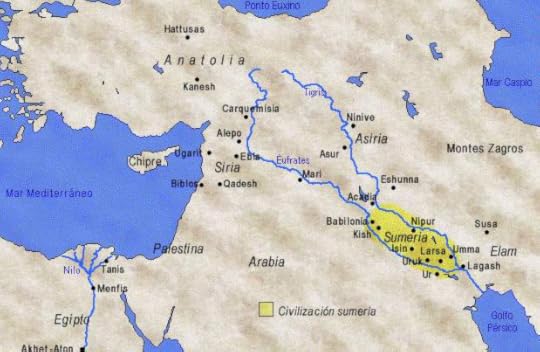

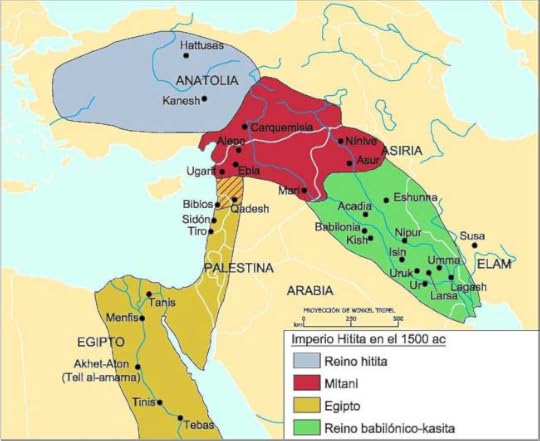

,El carro de guerra en Sumer

Sumer es considerada la primera civilización de la historia, hundiendo sus raíces en Mesopotamia por allá por el 5.000 a.C. Gracias al desarrollo agrícola aparecen las primeras ciudades, entre las que destaca Uruk donde, alrededor del 3.500 a.C., se inventó la rueda. Para que nosotros digamos que el Internet ha cambiado nuestras vidas…

Sumer, además de cuna de la rueda y algunas de las primeras formas de escritura, fue una gran potencia militar. Sus guerreros utilizaban el arco y la lanza pesada y combatían en formaciones cerradas de lanceros.

Sabiendo que los sumerios inventaron la rueda y que contaban con un ejército de entidad considerable, tan solo nos falta el tiro. El animal elegido fue el hemión de Siria, un asno de pequeña talla, vivaz y arisco. Vamos, el burro más «pesao» que te puedas echar a la cara.

Los carros sumerios fueron tirados por dos o cuatro hemiones en sus orígenes y cuatro en su desarrollo definitivo, el único que se utilizó en combate. El sistema de tracción consistía en unos toscos yugos para los animales centrales y correas para los exteriores.

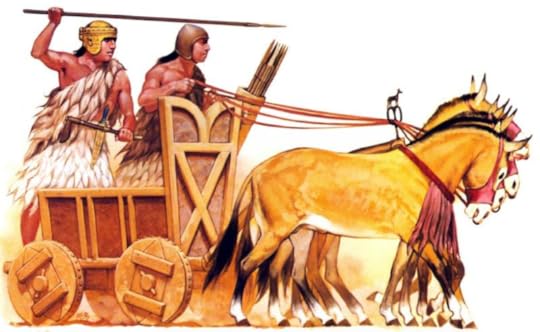

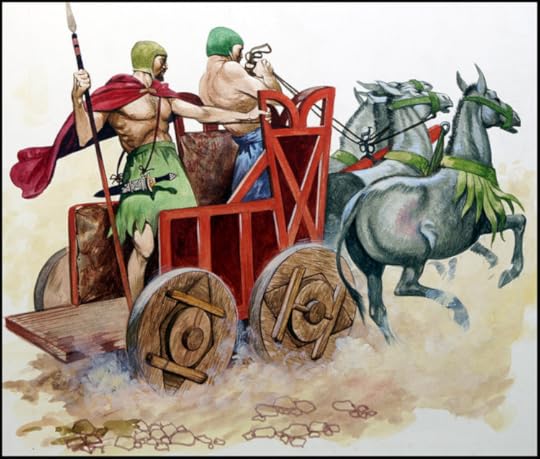

En cuanto al vehículo, el carro de guerra sumerio constaba de una caja rectangular estrecha sobre cuatro ruedas macizas de madera de algo más de medio metro de diámetro. Los laterales de la caja eran elevados en el frente y los costados para ofrecer protección mientras que la parte trasera se reservaba para acceder con facilidad. Las ruedas estaban compuestas de tres tablas unidas entre sí, posiblemente envueltas en llantas de cuero.

Versiones anteriores, no utilizadas para la guerra, constaban de solo dos ruedas y una caja pequeña sobre la que el auriga iba sentado a horcajadas o de pie. Es posible que se utilizasen como correos.

La dotación de los carros de guerra era de dos hombres: el auriga y el guerrero propiamente dicho. Iban armados con jabalinas —armas arrojadizas con un alcance limitado— en un carcaj y hachas.

Como cabe esperar del primer carro de guerra de la historia, se trataba de una construcción poco económica, pues requería a cuatro animales y un auriga entrenados para conducir a un solo guerrero que tan solo portaba jabalinas. Además, resultaron plataformas poco maniobrables, lentas e inadecuadas para combatir sobre ellas en marcha.

,El carro de guerra en Micenas

,El carro de guerra en MicenasLa civilización micénica, con capital —o al menos ciudad más importante— en la ciudad que le da nombre, dominó la Grecia continental entre el 1.600 y el 1.150 a.C., unos pocos siglos antes de la aparición de la falange helénica. A pesar de volcarse en el comercio marítimo, se trataba de una sociedad dominada por una nobleza guerrera y que dependió en gran parte de su ejército para sobrevivir.

El ejército micénico estuvo formado por lanceros pesados, guerreros armados con espadas, infantería ligera y carros. A partir del s. XIII a.C. adoptó unas fuerzas más ligeras en aras de la maniobrabilidad. Se enviaron tropas a las zonas costeras y se construyeron baluartes para proteger las ciudadelas. Probablemente este cambio se diera para protegerse de incursiones que, quizás, realizaran los conocidos como «Pueblos del Mar».

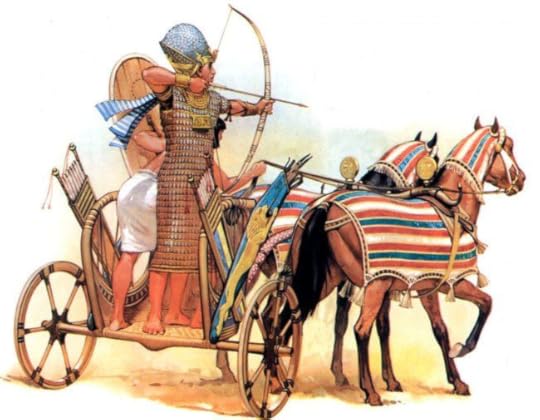

El carro de guerra en Micenas parece proceder de Oriente Próximo, pero tiene sustanciales diferencias que lo convierten en el primer carro de guerra ligero, a diferencia del de Sumer.