Bastian Sick's Blog

March 4, 2025

Die Liebe zu dir

Eine Leserin wandte sich an mich mit einer Frage, die so charmant und inspirierend war, dass ich nach längerer Zeit mal wieder eine Kolumne geschrieben habe. Kurz gesagt geht es darum, ob »die Liebe zu dir« und »die Liebe für dich« gleichwertig sind – oder ob da nicht doch ein feiner Unterschied besteht.

Frage einer Leserin:

Werter Bastian Sick,

mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Formulierung »Liebe zu ihr/Claudia« nicht das Gleiche aussagt wie die Formulierung »Liebe für sie/Claudia«.

Da ich dafür aber keine Nachweise finde, wende ich mich an Sie und Ihren Zwiebelfisch.

Ich würde „Liebe zu“ eher für Personen verwenden und „Liebe für“ eher für Gegenstände/Themen und nicht für sie/Claudia.

Liegt meine Bauchgefühl da richtig? Ist „Liebe zu“ vielleicht sogar intensiver, persönlicher?

Wo finde ich Antworten auf solche Fragen?

Danke! Viele Grüße

Silke

Antwort des Zwiebelfischs:

Liebe Silke, das ist eine wunderbare Frage, die mich zu längerem Nachdenken angeregt hat.

Spontan möchte ich Ihnen Recht geben: »Meine Liebe zu dir« klingt stärker, eindringlicher und verbindlicher als »meine Liebe für dich«. Das liegt daran, dass die Präposition »zu« mehr mit Hinwendung zu tun hat, nicht umsonst enthält sie eine Richtungsangabe.

Die Präposition »für« sagt hingegen nur etwas über das Ziel oder den Empfänger aus, nicht aber über die Richtung oder den Weg, auf dem etwas, das »für jemanden« bestimmt ist, »zu ihm« gelangt ist.

Bei »Peters Liebe zu Susanne« lässt sich die Liebe wie ein Lichtstrahl visualisieren, der von Peter zu Susanne geht. Bei »Peters Liebe für Susanne« wandert das Licht von Peter, dem Aussendenden, zu Susanne, der Empfängerin, ohne dass dabei ein Strahl sichtbar würde.

Aus diesem Grund würde auch ich, wenn es um die Liebhaberei von Dingen geht, eher die Präposition »für« verwenden, zum Beispiel bei der »Liebe für guten Wein« oder der »Liebe für die Oper« – und nicht zu vergessen bei der »Liebe für die deutsche Sprache«.

Diese Art der Deutung dürfte allerdings in keinem Grammatikwerk zu finden sein. Ob zwischen der Liebe »für« jemanden und der Liebe »zu« jemandem noch ein weiterer Unterschied besteht als im Kasus-Gebrauch, ob sich aus der Wahl der Präposition womöglich gar Rückschlüsse über die Qualität der Liebe ziehen lassen, ist sprachwissenschaftlich nicht zu belegen.

Und meine Argumentation gerät auch prompt ins Wanken, wenn die Liebe von weiteren Wörtern umgeben wird. Wenn zum Beispiel ein Verb wie »empfinden« mit ins Spiel kommt. Dann bestimmt dieses Verb die Präposition, und »empfinden« wird meistens mit »für« gebraucht: Man empfindet Liebe für jemanden, nicht aber zu jemandem.

Das Wort »Mutterliebe« als »die Liebe einer Mutter für ihr Kind« zu definieren, scheint mir üblicher als »die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind«. Obwohl auch das sicherlich möglich ist.

Der Gebrauch von Präpositionen ist – wie alles in der Sprache – ständig in Bewegung und kann regionale und soziolektale Unterschiede aufweisen. Das wohl berühmteste Beispiel hierfür ist die Frage, ob es »an Weihnachten« oder »zu Weihnachten« heißt. Eine meiner ersten Kolumnen war dem Thema »Streit um oder Streit über« gewidmet. Wenn Eltern sich über ihr Kind streiten, sei es etwas anders, als wenn sie sich um ihr Kind streiten, schrieb ich damals. Meine Kolumne änderte leider nichts daran, dass im Journalismus auch heute hinter dem Wort »Streit« meistens die Präposition »um« gebraucht wird: Streit um den Bundeshaushalt, Streit um die Verfassung etc., obwohl der Streit tatsächlich über etwas geführt wird. Doch zurück zur Liebe.

Oft kann ein Blick auf andere Sprachen helfen. Auch im Englischen gibt es zwei Formen: Neben »my love for you« existiert auch die Form »my love to you«. Ob Letztere allerdings allein stehen kann oder immer von einem Verb abhängig ist (»I send all my love to you«, »I gave all my love to you«), vermag ich nicht zu sagen, das müsste ich erst einen Muttersprachler fragen. Im Niederländischen, das dem Deutschen bekanntlich am Ähnlichsten ist, gibt es nur »mijn liefde voor jou« (meine Liebe für dich). Eine zweite Form mit »zu« existiert nicht. Das hat aber nicht viel zu bedeuten. Im Niederländischen gibt es nicht einmal das Verb »lieven«. Wenn man in Holland sagen will »ich liebe dich«, so sagt man »ik hou van jou«, wörtlich übersetzt »ich halte [viel] von dir«.

Wie schwer sich auch die Deutschen mit dem Liebesbekenntnis tun können, sieht man an der Vielzahl der Möglichkeiten, dem direkten »ich liebe dich« aus dem Weg zu gehen oder es zu umschreiben, von »jemanden gut leiden können« über »jemanden wirklich gern haben« bis hin zu »jemanden ganz doll lieb haben«.

Die feinsinnige Frage, ob zwischen der Liebe »zu« und der Liebe »für« jemanden ein Unterschied besteht, dürfte – außer Ihnen und mir – hauptsächlich Textdichter und Liedermacher beschäftigen.

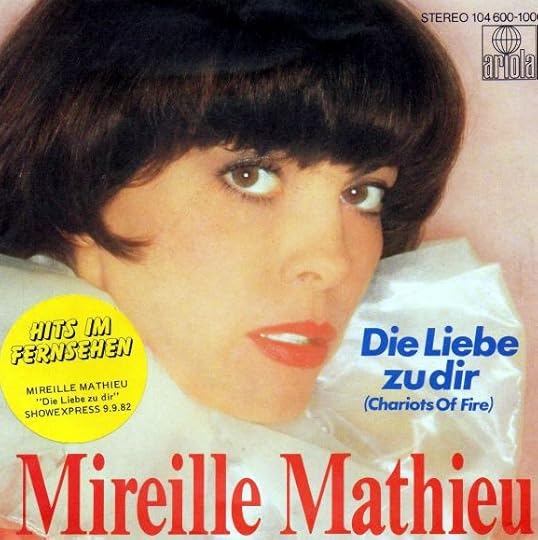

Als ich Ihre Mail las, hatte ich sofort einen Titel meiner Lieblingssängerin Mireille Mathieu im Kopf: »Die Liebe zu dir« heißt er und stammt aus dem Jahr 1982. Damals war ich 17 und liebte Mireille über alles. Derzeit gibt sie ihre Abschiedstournee, und in wenigen Tagen, am 19.3., werde ich sie ein letztes Mal in Hamburg in der Elbphilharmonie live erleben können. Auch wenn sie danach nicht mehr auftritt – meine Begeisterung für ihre Lieder und meine Dankbarkeit für ihre vielen Jahre als Sängerin werden genauso wenig enden wie meine Liebe zu ihr.

Und wenn Sie hier beim Lesen des Wortes »zu« einen Lichtstrahl erkennen konnten, dann bestätigt das alles, was Sie selbst vermutet haben. Er kam direkt aus meinem Herzen.

© Bastian Sick 2021Mehr zum Thema Präpositionen:

Streit und kein Ende

Für oder gegen Husten?

Eine Hommage für, an oder auf jemanden?

Der Beitrag Die Liebe zu dir erschien zuerst auf Bastian Sick.

May 9, 2023

Ab sofort im Handel

In der Nacht von Freitag auf Donnerstag

Der Beitrag Ab sofort im Handel erschien zuerst auf Bastian Sick.

March 22, 2023

Von wollen und möchten

Als wir Kinder waren, wurde uns beigebracht, dass wir nicht „Ich will ein Eis!“ rufen sollen. Besser sei „Ich möchte bitte ein Eis“ oder „Ich hätte gern ein Eis“.

Die Äußerung des direkten Willens im Indikativ galt als unhöflich, daher lernten wir, auf Formen im Konjunktiv auszuweichen: Durch sie wurde der Wille gewissermaßen in Watte verpackt. Dadurch erschien er weniger direkt und somit höflicher.

Was damals galt, gilt im Prinzip auch heute noch. Aber nicht immer ist es unhöflich oder unpassend, einen Willen mithilfe des Verbs „wollen“ auszudrücken. 1982 sang die Dänin Gitte Haenning „Ich will alles, ich will alles, und zwar sofort“, ein Song voller Energie und Lebenslust, unverblümt und kompromisslos. Und niemand nahm ihr die Direktheit übel. Im Gegenteil, von vielen wurde sie dafür bewundert, einige sahen in ihr sogar eine Galionsfigur der Emanzipation. In diesem Fall war die Form „ich will“ genau die richtige. Mit „Ich möcht’ alles, ich möcht’ alles, und zwar sofort“ wäre es wohl kaum ein Hit geworden.

In dem Lied „Gisela“ (2007), in dem Horst Schlämmer (gespielt von Hape Kerkeling) in einer Bar die alleinstehende Gisela (ebenfalls gespielt von Hape Kerkeling) anspricht, wehrt diese seine Avancen stets mit einem höflichen „Nein, ich möchte nicht“ ab – auch wenn es sich bei ihr eher anhört wie „isch möschte nischt“. Hier wiederum ist „möchte“ die treffliche Wahl, denn Gisela ist eine gestandene Frau, die auch in schwierigen Situationen Würde und Form bewahrt. Mit „Nein, isch will nischt“ wäre das Lied nicht halb so komisch geworden.

Viele halten „wollen“ und „möchten“ für gleichbedeutend. Das sind sie aber nur bedingt. Zwar dienen beide Wörter der Äußerung des Willens, doch tun sie dies auf sehr unterschiedliche Weise. „Möchten“ ist nicht einmal ein eigenständiges Verb, auch wenn es manchmal dafür gehalten wird. Die Grundform „möchten“ existiert aber nicht. Sätze wie „Sie tut es, ohne es zu möchten“ oder „Du hast überhaupt nichts zu möchten!“ sind grammatisch äußerst fragwürdig. Denn „möchten“ ist lediglich der Konjunktiv II von „mögen“: Was man im Indikativ „mag“, das „möchte“ man im Konjunktiv.

Und der Konjunktiv kommt immer dann zum Einsatz, wenn etwas indirekt gesagt, gewünscht, vermutet oder höflich umschrieben werden soll. So wie bei der Bestellung im Lokal, wenn man ein Bier haben will (oder auch einfach nur ein Wasser bekommen mag), und statt „haben“ oder „mag“ lieber „hätte“ oder „möchte“ sagt, weil man damit die Chance erhöht, es auch tatsächlich zu bekommen. Der Konjunktiv dient hier als Höflichkeitsform, weshalb er oft auch noch von den Wörtern „bitte“ oder „gerne“ begleitet wird.

Wenn aber in der Zeitung oder in den Nachrichten der Wille eines Politikers, eines Unternehmers oder Staatsoberhauptes wiedergegeben wird, ist es unnötig, diesen durch eine Höflichkeitsform zu umschreiben. In Sätzen wie „Putin möchte Russland wieder zu der Größe verhelfen, die die Sowjetunion hatte“ oder „Putin möchte die Ukraine von der Landkarte tilgen“ ist der Konjunktiv unangebracht, denn „möchte“ ist viel zu elegant, zu höflich für das, was gemeint ist. Ein roher, rücksichtsloser Wille gehört nicht in Watte verpackt. Hier sollte es klar und schnörkellos „Putin will …“ heißen. Wer ein anderes Land mit Krieg überzieht, der braucht dafür keine Höflichkeitsform, der hat sie auch gar nicht verdient.

Der Beitrag Von wollen und möchten erschien zuerst auf Bastian Sick.

January 23, 2023

Was ist naheliegender als das Nächstliegende?

Eine Leserin wollte von mir wissen, wie man das Wort „naheliegend“ steigert. Wird eine Lösung, die am nächsten liegt, zur nächstliegenden Lösung oder zu naheliegendsten Lösung? Das ist eine tiefschürfende Frage, dachte ich. Auch wenn es bestimmt noch tiefschürfendere Fragen gibt – wenn nicht gar tiefer schürfende Fragen.

Es geht dabei um Wörter, die alle nach dem gleichen Prinzip zusammengesetzt sind: vorne ein Adjektiv (Eigenschaftswort) und hinten ein Partizip (Mittelwort).

„Wohlbedacht“ zum Beispiel. Ist eine Entscheidung, die gründlicher überlegt ist als eine andere, eine wohlbedachtere oder eine wohler bedachte Entscheidung?

Es kommt einerseits darauf an, ob man die Zusammensetzung auch in zwei Wörtern schreiben kann. Die Wörter „tiefschürfend“ und „wohlbedacht“ gibt es nur in zusammengeschriebener Form, weil es sich um feststehende Begriffe handelt. Und die werden, wenn überhaupt, nur am Ende gesteigert: am Wohlbedachtesten, am Tiefschürfendsten (nicht: am Wohlsten bedacht und am Tiefsten schürfend).

Bei „naheliegend“ sind beide Schreibweisen möglich, also auch „nahe liegend“. Und in diesen Fällen gibt es keine eindeutige Regel, sondern nur Empfehlungen. Der Duden hat seine Wahl getroffen: „Die Vergleichsformen lauten näherliegend, nächstliegend“ liest man in Band 9 „Richtiges und gutes Deutsch“. Im Zeitungstextarchiv des Instituts für Deutsche Sprache liegen die Formen „nächstliegende“ und „naheliegendste“ allerdings fast gleichauf: ein Beleg dafür, dass es die Presse nicht so mit dem Blick ins Wörterbuch hält. Heute wird im Zweifelsfall gegoogelt, und da erhält man für „naheliegendste“ deutlich mehr Treffer als für „nächstliegende“.

Ich war unsicher, wie man „vielsagend“ steigert: Ist ein Blick, der mehr sagt als ein anderer, ein vielsagenderer Blick oder ein mehr sagender Blick? Diese Frage stelle sich gar nicht, ergab meine Recherche, da „vielsagend“ ein Absolutum und folglich nicht steigerbar sei. Das fand ich etwas kleinkariert und einen schönen Beweis dafür, dass andere offenbar noch kleiner kariert sind als ich.

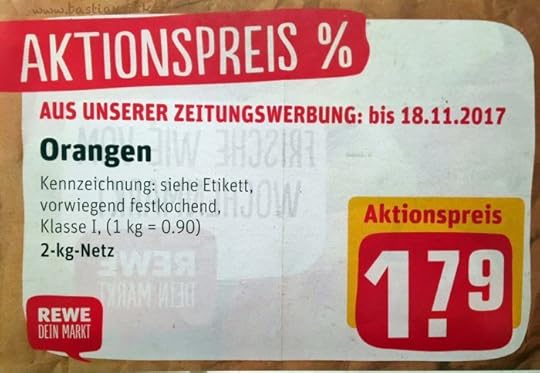

Es gilt also nicht nur zu klären, ob Fügungen wie „festkochend“, „kaltlächelnd“, „leerstehend“, „schwerwiegend“, „übelriechend“ oder „zähfließend“ in einem oder in zwei Wörtern geschrieben werden, sondern auch, ob eine Steigerung überhaupt sinnvoll ist. Bei „festkochend“ bin ich mir ziemlich sicher, dass die Vergleichsform „fester kochend“ nicht sinnvoll ist. (Auch wenn mich diese »Rewe«-Werbung fast überzeugt hätte, dass Orangen mindestens so festkochend wie Kartoffeln sind.) Bei „übelriechend“ halte ich eine Steigerung für durchaus möglich, denn jeder, der schon mal etwas Übelriechendes wahrgenommen hat, wird früher oder später feststellen, dass es noch um vieles übler riechende Dinge gibt – wenn nicht gar übelstriechende.

Eines steht immerhin fest: Egal, ob Sie nun den ersten oder den zweiten Bestandteil steigern – Hauptsache, Sie steigern nicht beide gleichzeitig! Dann sind wir nämlich schnell bei der „nächstgelegensten“ Lösung oder dem „meistverkauftesten Buch“, und die Frage, ob George Clooney nur ein „gutaussehender“ Schauspieler ist oder womöglich der „am besten aussehende“, verblasst vor der (oft zu lesenden, aber leider völlig übersteigerten) Behauptung, er sei der „bestaussehendste Schauspieler“. Die Frage „naheliegender“ oder „nächstliegender“ ist also nicht das einzige Problem. Und erst recht nicht das einzigste.

Der Beitrag Was ist naheliegender als das Nächstliegende? erschien zuerst auf Bastian Sick.

January 20, 2023

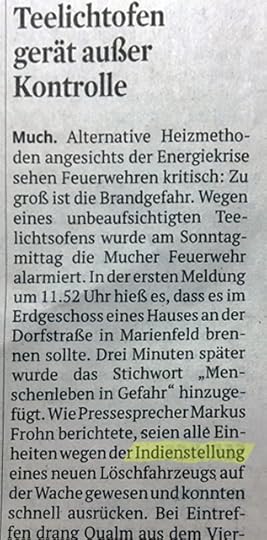

Das Kamasutra der Feuerwehr

Aus dem »Kölner Stadtanzeiger«, eingeschickt von Stefanie Pinnen

Der Beitrag Das Kamasutra der Feuerwehr erschien zuerst auf Bastian Sick.

December 25, 2022

Die Weihnachtsarche

oder: Wie Biber, Hase und Wal zu ihrer Schreibweise kamen

Der kleine Lukas zeigt uns seinen Wunschzettel für den Weihnachtsmann. In krakeliger Kinderschrift steht darauf zu lesen: »ein Buch über Waale«. Seine Mutter lacht: „Das kannst du aber nicht bekommen. Höchstens ein Buch über Wale. Der Wal schreibt sich nämlich nur mit einem a.“ – „Warum?“, fragt Lukas. Hilfesuchend blickt mich seine Mutter an. „Nun“, sage ich, „es gibt dafür natürlich eine sprachwissenschaftliche Erklärung. Aber weil bald Weihnachten ist, erzähle ich dir lieber eine Geschichte.“ Und die ging so:

Seit Tagen hatte es geschneit. Der ganze Wald lag unter einer dicken Schneedecke begraben. Die Tiere fanden nichts mehr zu fressen. Der Haase fand kein Gras mehr, das Ree keine Blätter mehr, der Bäär keine Baumfrüchte mehr und der Biiber keine Rinde mehr. „Wir werden verhungern!“, meinte das Ree bekümmert. Der Bäär nickte und seufzte mit Blick auf den Haasen: „Zu dumm, dass ich Vegetarier geworden bin.“ Doch Rettung war schon unterwegs. Und zwar in Form des Weihnachtsmanns, der mit seinem fliegenden Schiff voller Geschenke gerade vom Nordpol kam. Er hatte Mitleid mit den hungernden Tieren und nahm sie an Bord. Dort befanden sich bereits einige andere Tiere, darunter ein Kameel, ein Zeebra, ein Lööwe und ein Tiiger. „Die sind aus einem Zirkus“, erklärte der Weihnachtsmann. „Ich musste sie vor dem Erfrieren retten.“ Nach und nach kamen immer weitere Tiere hinzu: ein Eesel, ein Raabe, ein Reentier und eine Mööwe. Aus dem eisigen Meer lasen sie einen stocksteif gefrorenen Aal und mehrere Heeringe auf. Zu guter Letzt entdeckten sie einen Waal, der im Eis festsaß und weder vor noch zurück kam. „Dem müssen wir da raushelfen!“, beschloss der Weihnachtsmann. Mit vereinten Kräften zogen sie den Waal an Bord. Doch nun war das Schiff so schwer geworden, dass es zu sinken drohte. „Wir müssen Ballast abwerfen!“, rief der Weihnachtsmann. „Was denn für Ballast?“, fragten die Tiere. „Meinst du die Geschenke?“ – „Um Himmels willen!“, entfuhr es dem Weihnachtsmann. „Nicht die Geschenke! Sonst muss Weihnachten dieses Jahr ausfallen! Nehmt etwas anderes.“ – „Aber was?“, fragten die Tiere ratlos. Der Weihnachtsmann überlegte, dann fiel ihm etwas ein: „Werft eure doppelten Vokale über Bord! Auf die könnt ihr verzichten. Das sollte uns über Wasser halten!“ – „Wenn du meinst“, brummte der Bäär und trennte sich von einem ä. „Steht dir gut!“, meinte der Haase. „Du siehst gleich viel schlanker aus!“ Dann warf er selbst ein a ins Wasser. Der Raabe tat es ihm nach. Die anderen folgten seinem Beispiel. Der Biiber und der Tiiger warfen ihr doppeltes i über Bord, der Eesel, das Reentier, die Heeringe, das Zeebra und das Kameel jeweils ein e und der Lööwe und die Mööwe ein ö. Auch das Ree trennte sich von seinem zweiten e, doch danach fiel es um. „Es kann sich auf zwei Buchstaben nicht halten!“, stellte der Weihnachtsmann fest und gab ihm als Stütze ein h. „Danke, so geht’s wieder“, sagte das Reh. Als schließlich der Waal sein doppeltes a über Bord warf, hob sich das Schiff, und alle atmeten erleichtert auf. „Dann kann ich ja mein zweites a behalten“, dachte der Aal und freute sich.

Aus Dankbarkeit für ihre Rettung halfen die Tiere dem Weihnachtsmann, die Geschenke zu verteilen. „O seht nur“, sagte der Wal. „Hier bekommt jemand ein Buch über mich! Aber da muss eine Kleinigkeit geändert werden.“ Darauf lieh er sich vom Weihnachtsmann einen Filzstift und strich aus dem Wort „Waale“ das doppelte a.

Für Petra Haase, Kulturressortleiterin der »Lübecker Nachrichten« anlässlich ihres Abschieds Weihnachten 2022

Der Beitrag Die Weihnachtsarche erschien zuerst auf Bastian Sick.

November 24, 2022

Werden Mandeln gestiftet oder gestiftelt?

Frage eines Lesers: Die Kollegin und der Kollege fragten mich heute Nachmittag, ob es gestiftete oder gestiftelte Mandeln heißen müsse. Daraufhin gab ich ihnen zur Antwort, dass ich keine Ahnung hätte; aber zum Glück hatte ich das Smartphone zur Hand und konnte im Duden nachschauen, was denn nun richtig sei. Ich habe nur »gestiftet« gefunden (Partizip Perfekt). Die Kollegin war überzeugt – und ist es wahrscheinlich immer noch, und sie wird es zukünftig wahrscheinlich auch noch sein, wenn Sie uns nicht helfen -, dass es »gestiftelt« heißen muss. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns in der Frage weiterhelfen könnten. Vielen Dank und alles Gute!

Antwort des Zwiebelfischs:

Das ist wahrlich eine interessante Frage.

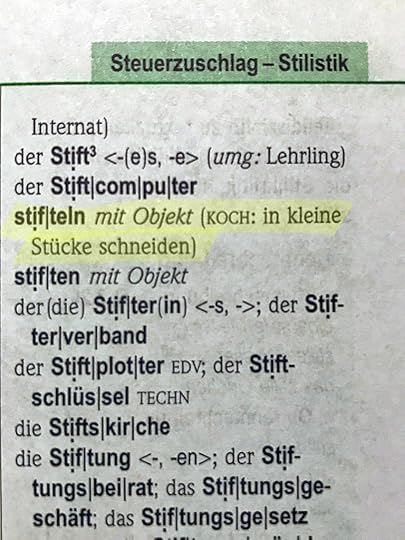

Das Partizip »gestiftelt« leitet sich vom Verb »stifteln« ab, das auch ich nicht im »Duden« finden konnte, nicht einmal in seiner 500 000 Stichwörter zählenden Universal-Ausgabe.

Dass der »Duden« es nicht führt, wundert mich allerdings nicht, denn der ist hauptsächlich damit beschäftigt, Neologismen wie »haten«, »Social Distancing« oder »Lifehack« zu erfassen. Dafür steht »stifteln« aber im »Pons« (1. Auflage 2009), und zwar mit der Erklärung »in kleine Stücke schneiden«.

Die Verben auf »eln« (von denen es insgesamt mehrere hundert gibt) sind ursprünglich entstanden, um eine bestimmte Tätigkeit oder Bewegung genauer zu beschreiben. So wurde aus dem Hauptwort »Tanz« nicht nur das Verb »tanzen« gebildet, sondern auch noch »tänzeln«, was eine Spezifizierung ist. Ebenso wurde aus der »Hacke« erst das Verb »hacken« gebildet und später das Verb »häckseln«. Und aus dem Hauptwort »Werk« zunächst das Verb »werken« (alt für: »arbeiten«) und schließlich das niedliche Verb »werkeln«, das eine spezielle Form der Arbeit beschreibt.

An der Existenz des Verbs »stifteln« (und der dazugehörigen Partizipialform »gestiftelt«) besteht also kein Zweifel. Dafür spricht auch die große Anzahl von Mandelverpackungen, auf denen das Wort »gestiftelt« steht. Dass es daneben auch Mandelverpackungen gibt, auf denen es nur »gestiftet« heißt, beweist den Aufklärungsbedarf in dieser Frage.

Das Partizip »gestiftet« (ohne »l«) gehört zum Verb »stiften«, das mehrere Bedeutungen hat: gründen, zur Verfügung stellen, spenden, schenken, in der Schweiz auch: als Lehrling (Stift) arbeiten. Die Bedeutung »etwas in Stiftform zuschneiden« gehört jedoch nicht dazu, darin scheinen sich alle Wörterbücher einig. Das kann nur das Verb »stifteln« ausdrücken, zumal die Endung »eln« typisch für Verben der Zubereitung ist. (Vergleiche basteln, drechseln, fälteln, häkeln, häckseln, klöppeln, meißeln, raspeln, spachteln.) Es gibt sogar das Verb »kästeln«, das »in Kastenform bringen« bedeutet.

Ich will nicht ausschließen, dass kleingeschnittene Mandeln auch »gestiftet« sein können, das wäre zum Beispiel der Fall, wenn jemand Mandeln für einen wohltätigen Zweck verschenkt. Wenn sich aber ein Koch ein Bund Möhren schnappt und damit zum Schneidebrett geht, dann geht er »stifteln«. Ginge er »stiften«, können Sie lange auf Ihr Essen warten!

Vielleicht liest dies ja jemand aus der »Duden«-Redaktion und hat ein Einsehen. Dann würde »gestiftelt« vielleicht doch eines Tages im »Duden« zu finden sein sein. Gestiftet von Ihnen.

Der Beitrag Werden Mandeln gestiftet oder gestiftelt? erschien zuerst auf Bastian Sick.

November 22, 2022

Darüber konnte Gerhard Scholz aber gar nicht lachen

Dem chinesischen Gastgeber war die Verwechslung egal, für ihn sehen alle Europäer ohnehin gleich aus. (Aus dem »Mindener Tageblatt« vom 5.11.2022, eingeschickt von Norbert Schlepp)

Der Beitrag Darüber konnte Gerhard Scholz aber gar nicht lachen erschien zuerst auf Bastian Sick.

October 18, 2022

Zweideutiges Angebot

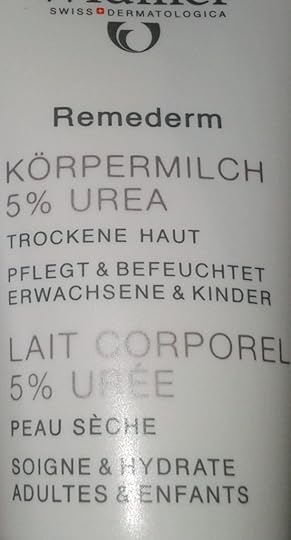

Urea ist ein Harnstoff. Das macht das Angebot, damit Erwachsene und Kinder zu befeuchten, noch pikanter.

Zum nächsten Fundstück: Die vermutlich schönste Eindeutschung des Wortes »Engagement«

Der Beitrag Zweideutiges Angebot erschien zuerst auf Bastian Sick.

September 25, 2022

Das Wunder des Genderns

Kein sprachliches Thema hat die Gemüter in den letzten Jahren so sehr bewegt und erhitzt wie das Gendern, die geschlechtergerechte Sprache. Vieles ist darüber gesagt und geschrieben worden, zahlreiche Bücher sind dazu erschienen. Da ich in einer Umgebung aufgewachsen bin, in der Frauen den Ton angaben oder zumindest mitbestimmten, war es für mich immer selbstverständlich, dass Gruppenbezeichnungen wie »Bürger«, »Wähler«, »Schüler«, »Studenten«, »Kunden« und »Zuschauer« auch Frauen umfassten.

Aber ich ließ mich belehren, dass es aus Achtung vor dem weiblichen Geschlecht geboten sei, die Bürgerinnen, Wählerinnen, Schülerinnen, Studentinnen, Kundinnen und Zuschauerinnen gesondert zu erwähnen, und so schrieb ich meine Büchern stets für »Leserinnen und Leser«. Freilich aber habe ich mich über die Auswüchse, die die Genderisierung hier und dort annahm, lustig gemacht, denn so manche Wortbildung mit »innen« erschien mir eher fragwürdig. Und damit meine ich nicht etwa das »Hähncheninnenfilet« aus dem Supermarkt, sondern seltsam anmutende Formen wie »Witwerin« oder »Vorständin«. Wenn in einer Einladung von »Mitgliederinnen und Mitgliedern« die Rede war, argumentierte ich, dass das Mitglied ein sächliches Wort sei, von dem sich eine weibliche Form nicht sinnvoll bilden lasse. Selbst ohne Glied bleibe das »Mitglied« sächlich.

Die Behauptung, die Endung -er würde immer auf eine Person männlichen Geschlechts hinweisen, fand ich in den Wörtern »Mutter« und »Schwester« ausreichend widerlegt – ebenso in dinglichen Begriffen wie Salzstreuer, Gabelstapler oder Scheinwerfer. Dass es sich beim »Büstenhalter« um eine männliche Berufsbezeichnung handeln könnte, würde vielen Herren zwar passen, gehört jedoch ins Reich der Fantasie. Die Endung zeigt hier das grammatische Geschlecht (Genus) an, nicht aber das natürliche (Sexus). Genus und Sexus sind in dieser Debatte oft zu Unrecht in denselben Topf geworfen worden. Daher war ich auch befremdet, als die Duden-Redaktion das Wort »Mieter« in ihrem Online-Katalog plötzlich als »männliche Person, die etwas mietet« definierte. Das erschien mir diskriminierend, denn nach dieser Definition können Frauen keine Mieter mehr sein.

Als meine frühere Universität Hamburg vor rund 20 Jahren beschloss, die »Studentinnen und Studenten« kurzerhand durch »Studierende« zu ersetzen, merkte ich an, dass die Partizipialform grammatisch etwas anderes besagt als das Hauptwort. Ein Schlafender sei nicht dasselbe wie ein Schläfer und ein Trinkender müsse nicht unbedingt gleich ein Trinker sein. Folglich seien Studierende nicht dasselbe wie Studenten. Doch die Uni hielt sich lieber an die Devise »Probieren geht über Studieren« und so heißt das Studentenwerk heute ganz offiziell »Studierendenwerk«.

Der Siegeszug der geschlechtergerechten Sprache war ohnehin nicht mehr aufzuhalten, und in fast allen öffentlichen Bereichen wurde das Gendern zur Pflicht. Wenn Sprache aus ideologischen Gründen per Verordnung geändert wird, werde ich zwar immer misstrauisch, denn das ist eigentlich ein Merkmal von Diktaturen. Aber inzwischen habe ich meinen Frieden damit gemacht.

Und wenn ich in immer neuen, teilweise überraschenden Zusammenhängen weibliche Formen auftauchen sehe – wenn beispielsweise eine Kirchengemeinde ein Sommerfest für »Kinderinnen und Kinder jeden Alters« veranstaltet oder in einer Anzeige eine »Aushilferin« gesucht wird –, freue ich mich über die Möglichkeiten, die unsere Sprache bietet. Meine Favoritinnen unter den »innen«-Wörtern sind natürlich die Innenarchitektinnen und die Innenministerinnen.

Dass eine Sprache die Genderisierung überhaupt leisten kann, ist keinesfalls selbstverständlich. Der große Erfolg der »innen«-Formen sollte uns nicht den Blick nach außen verstellen. Beim Versuch, das schöne, kompakte Wort »Ärztin« in andere Sprache zu übersetzen, landet man in den meisten Fällen beim »doctor«.

Im Niederländischen – das dem Deutschen ja bekanntlich noch am Ähnlichsten ist – gibt es nur bei wenigen Personenbezeichnungen die Möglichkeit, eine weibliche Form zu bilden. Der »verkoper« (Verkäufer) kann zur »verkoopster« (Verkäuferin) werden und der »leraar« (Lehrer) zur »lerares« (Lehrerin), aber dann ist schon auch bald Schluss. Angela Merkel war im Niederländischen genauso »de bondskanselier« wie vor ihr Gerhard Schröder und nach ihr Olaf Scholz. Eine weibliche Form des Wortes »Bundeskanzler« kann im Niederländischen nicht gebildet werden.

Im Englischen ebenso wenig, dort existieren fast gar keine weiblichen Berufsbezeichnungen. (Von traditionellen Frauenberufen wie Nurse, Nanny, Stewardess und Queen einmal abgesehen.) Umso drolliger erscheint es, dass das Wort gendern (gesprochen »dschändern«) ausgerechnet ein englisches ist. Die britische Premierministerin kann noch so sehr Frau sein, sie bleibt im Englischen doch »prime minister«. Wer Liz Truss als »prime ministress« titulieren wollte, würde in Großbritannien nur Kopfschütteln und Unverständnis ernten.

Im Französischen wurde zu Ehren Angela Merkels aus »le chancelier« (der Kanzler) immerhin die (bis dahin unübliche) Form »la chancelière« gebildet, doch »le ministre« (der Minister) oder »le professeur« (der Lehrer) bleiben im Französischen auch bei der Ministerin oder der Lehrerin unverändert, allenfalls mit einem »Madame« davor: Madame le ministre, Madame le professeur.

Das Deutsche kann zu jeder männlichen Form eine weibliche bilden. Schon zu früheren Zeiten wurde aus dem Herrn die Herrin gemacht und aus dem Landsmann die Landsmännin, was vielleicht nicht besonders elegant, aber immerhin möglich war.

Die Sprache sei das Spiegelbild der Gesellschaft, heißt es. Insofern müsste Deutschland inzwischen – allein aufgrund der vielen weiblichen Formen – die Gesellschaft mit der größten Gleichberechtigung der Welt sein. Vielleicht ist dies auch so. Das wäre ein Grund, sich zu freuen. Zu verdanken haben wir das nicht nur der Emanzipation der Frau, sondern eben auch unserer Grammatik. Keine andere mir bekannte Sprache kann ein derart konsequentes Gendern leisten, daher sehe ich im gleichberechtigten Nebeneinander von diversen männlichen und weiblichen Formen heute vor allem eines: eine Verneigung vor den wunderbaren Möglichkeiten der deutschen Sprache.

Der Beitrag Das Wunder des Genderns erschien zuerst auf Bastian Sick.

Bastian Sick's Blog

- Bastian Sick's profile

- 30 followers