Johan Radzi's Blog

May 20, 2016

Nokturnal di Pantai Acheh.

.

.Kereta kami meredahi malam Klang. KB memasang api pada rokoknya dan aku menurunkan tingkap. Radio sedang memasang lagu entah apa. Kereta kami melalui jalan yang berlubang sana-sini, dengan lori-lori besar memecut-saing kami di sebelah kanan. Sesekali angin pecutan mereka menyusup masuk ke dalam kereta kancil kami. Bergoyangan. Disertakan sekali dengan bau asap enjin dan aspal jalan yang hangus.

Tanda terpampang di depan: Pelabuhan Selatan.

"Jalan di sini memang kasar, sekasar orangnya." Kata KB di antara hembusan rokok.

Aku angguk. Di kananku, beberapa corong asap tegak berdiri dengan lampu lip-lap merah di hujung mulut. Sejenis bau aneh merasuki sekali udara malam - apakah ia bahan kimia? Besi yang lebur? Atau plastik-plastik yang dibentuk untuk menjadi cawan sarapan kami esok di McDonalds?

"Lagi dua puluh minit, kita akan sampai. Kau pasti nak pergi?" Soal KB.

"Ya," kataku. "Jom buat kerja gila. Kita cari pantai rahsia yang kau ceritakan awal petang tadi. Hujung pulau pun tak apa."

Senyuman KB menjadi bayang di bawah lintasan lampu jalan. Aku memandang terus ke depan. Kemudian ke jam yang diprogramkan di dalam telefon: 11.45 malam.

Malam masih muda, fikirku. Pulau Indah menanti kita.

*********

Hujung Pulau Indah benar-benar kelihatan seperti di hujung dunia. Kereta kami terpaksa meredahi jalan-jalan tak berlampu sepanjang beberapa kilometer sebelum kami tiba di persinggahan. Bau asin laut mati menerpa-nerpa. Angin memukul-mukul. Tiada bunyi ombak. Aku melihat ke luar. Gelap. Hanya cabang-cabang halus dahan saja yang terbentuk - seperti kuku syaitan yang sedang ingin mengoyak pantai dari perut lautan. Kami jalan ke depan lagi. Seekor anjing hitam muncul. Matanya merah. Ia menatap kami. Langsung tak mengelak. KB memusingkan stereng. Selepas ditinggalkan beberapa jauh, KB memandangku.

"Itu bukan anjing."

Aku faham itu dan aku tidak mahu mengulas lanjut. Kereta bergerak terus.

"Kenapa nama tempat ini Pulau Acheh?" Tanyaku.

"Kerana tempat ini berhadapan dengan Acheh, Champ. Sini, orang selalu datang untuk memancing. Selalunya sekitar 4 pagi gitu."

Ranting-ranting berdiri di tepi pantai seperti hantu-hantu dari masa silam yang dilupakan. Aku cuba bayangkan tempat ini waktu siang. Apakah matahari akan menumpahkan warnanya kepada pinggir pulau ini - biru kepada laut, putih kepada pasir, dan hijau kepada dahan-dahan yang masih bersisa daunnya? Aku tidak pasti. Gelap tumpat tempat ini seperti menafikan keindahan semacam itu. Seolah-olah pantai ini sudah terhukum dengan monokrom yang tak berbagi. Yang menyusupkan bisik-bisik sunyi kepada orang yang ingin mengunjungi pesisirnya - pulanglah ke tempat asalmu. Atau, kau takkan temui apa-apa di sini melainkan tulang-tulang yang bertaburan. Seperti mimpi.

Kami mematikan enjin dan bersandar pada pintu. KB sekali lagi menyalakan rokok. Kami memandang dua kapal nelayan yang bersiram di bawah lampu rembulan. Diam. Kemudian angin bertiup lagi, menyilir rumput-rumput di lereng perbukitan tidak jauh daripada tempat kami berehat. Aku sendiri tidak pasti apa sebabnya kami ingin ke sini. Tapi kami sudah sampai dan Pantai Acheh menyambut kami seperti kawan dengan dakapan yang paling sunyi.

**********

Kami di jeti sekarang. Kapal-kapal nelayan bertenggek di muara. Dua cawan teh susu. Sekotak rokok murah. Sebuah televisyen yang membincangkan perihal isu-isu nasional. Tiga ekor kucing berkeliaran di meja kami (salah seekornya buta sebelah mata). Dan sekumpulan nelayan pelbagai bangsa yang bermain kad di meja sebelah. Ada melayu, jawa, dan barangkali juga india. Mereka bercakap kuat. KB kata, orang-orang tempatan sini memang berfiil sebegitu. Kadang-kadang, mata curiga mereka terjatuh pada tubuh kami. Kami menyedari itu. Meneguk lagi teh dalam diam dan penuh waspada. Salah seorang daripada mereka menyebut mengenai seorang pelacur tua yang ditemui mati di flat usangnya. Mati dengan pil overdose, katanya. Kemudian suaranya tenggelam dalam propaganda-propaganda kerajaan daripada kotak televisyen yang kabur-kabur siarannya.

Cawan dikosongkan lalu kami membayar dan berangkat pulang. Apabila kereta mulai berundur, mereka memandang lagi, sebelum kami hilang dalam persimpangan dan menghala semula ke kota besar.

**********

Di sebuah stesen minyak di Bandar Klang, kami mengisi minyak dan mendapatkan dua botol air mineral. Jam sudah bertanda: 4 pagi. Jalan di sebelah kami sunyi. Hanya dua tiga lori yang melintasi membawa muatan-muatan pelabuhan. Aku memandang KB, "sini memang mati waktu malam?"

"Sini Klang, kawan." Jawab KB. "Semua orang sudah tidur. Hanya si nokturnal, patah jiwa, dan samseng jalanan saja yang masih berjaga."

Kereta kami membelah pagi dingin, menghala Shah Alam dengan kelajuan yang paling minimal. Entah kenapa, tiba-tiba dalam perjalanan pulang, aku sangat pasti bahawa aku tidak boleh tidur lagi untuk malam ini. Dan malam esok, dan malam-malam yang bakal mendatang.

Published on May 20, 2016 09:48

May 4, 2016

Monolog mendukung bayi kecil.

Caulfield menjaga kanak-kanak daripada terjatuh. Lukisan oleh William Marchant.

Caulfield menjaga kanak-kanak daripada terjatuh. Lukisan oleh William Marchant.Aku memandang mata bayi itu lama-lama. Bayi itu di dalam dukunganku sekarang. Umurnya sudah menginjak setahun dan pesta kek coklat dan bungkusan nasi lemak dilontarkan untuk meraikan hari ketiga ratus enam puluh lima bayi itu hidup di dunia manusia. Aku ingin bertanyakan bayi itu bagaimana rasanya meninggalkan alam roh dan memasuki dunia fana ini, tetapi sudah tentu itu absurd. Budak ini bukannya Nabi Isa. Dan mungkin ia tidak ingat pun.

Memandang mata bayi ibarat kita memandang ke kolam yang jernih, ia memantulkan kita semula pada permukaannya.

Aku terfikir, betapa jernihnya bayi ini daripada kekotoran dunia dewasa. Bayi ini hanya tahu ketawa apabila disusukan ibu, merengek apabila perutnya lapar, dan terlopong apabila melihat Upin & Ipin berkata 'betul betul betul' di kaca televisyen. Pendek kata, bayi asing daripada dunia dewasa yang rumit dan keras.

Dan aku membayangkan lagi, bagaimana pula bila bayi ini sudah menginjak dewasa nanti? Sudah pasti dia akan diuji oleh pelbagai unsur-unsur alam kedewasaan yang aneh itu. Hal-hal seperti politik, agama, seksualiti, nasionalisme, serta kemurungan hidup dan lain-lain lagi masalah kewujudan pasti akan mendatanginya - samada ia mahu atau tidak. Lalu, bagaimanakah bayi di dalam dukungan aku ini akan menghadapinya? Adakah dia akan jadi seorang aktivis? Adakah dia akan mengurungkan diri di kamar dan jadi pengarang? Atau lebih menyesatkan, dia hanya jadi seorang warga tidak peduli dan teruskan hidup seperti biasa, meskipun dalam dunia yang sedang terbakar?

Semasa aku membaca The Catcher In The Rye beberapa tahun lalu, aku banyak temui persamaan diriku dengan Holden Caulfield. Misal kata, kami sentiasa memandang dunia kedewasaan sebagai sesuatu yang poyo. Kami selalu bermain dengan monolog-monolog kecil di dalam minda kami sendiri dan kami suka untuk memerhatikan keliling. Lanjut lagi, kami juga ada semacam sentimen terhadap kanak-kanak: bahawa kami mahu melindugi anak-anak kecil daripada kedewasaan, seperti si catcher di pinggir rye. Dalam analogi ini, Holden mengibaratkan dirinya sebagai seorang penjaga kanak-kanak. Dia mahu kanak-kanak kekal dalam kejernihan mereka sebagai budak dan tak tergelincir ke gaung kedewesaan yang poyo dan pura-pura itu. Dia mahu anak-anak terus bermain dan berlari dan hidup sebebas-bebasnya.

Tapi sudah tentu, itu juga menyalahi hukum alam. Dengan berjalannya masa, kanak-kanak juga akan mendewasa. Mereka akan membesar dan akhirnya mempunyai pandangan-pandangan mereka yang tersendiri terhadap masyarakat serta dunia yang mereka diami. Mungkin mereka akan jadi agnostik atau komunis atau homoseksual, atau barangkali juga tidak. Semua ini bergantung kepada sifat naluri mereka serta persekitaran-persekitaran yang mereka didedahi.

Tiba-tiba, bayi kecil di dalam dukunganku terbersin. Hingusnya meleleh tertempel pada wajahku. Aku nak marah. Tapi tak jadi melihat senyum bayi itu memandang reaksiku. Dia ketawa nakal dan semua orang di rumah itu turut ketawa melihat gelagat kami. Baru aku sedar: barangkali aku tak perlu jadi Catcher in the Rye pun. Barangkali aku hanya perlu membina tangga dan memastikan kanak-kanak ini menuruni gaung kedewasaan dengan selamat tanpa perlu terjatuh terbabas.

Ya, alam dewasa tidaklah teruk sangat. Setakat ini. Lalu aku pergi ke meja dan dapatkan tisu sambil tersenyum.

Published on May 04, 2016 02:01

March 28, 2016

Ceritalah, pasca reformasi 1998.

Reformasi 1998 ialah antara demonstrasi yang terbesar pernah terjadi di Malaysia.

Reformasi 1998 ialah antara demonstrasi yang terbesar pernah terjadi di Malaysia.Aku sedang duduk di kafe kegemaranku di PJ sambil menguliti buku karangan Karim Raslan, Ceritalah 2: Journey Throughout Southeast Asia yang baru kubeli beberapa jam tadi di Empire Subang Jaya apabila satu kenyataan keras menghempuk kepalaku. Karim Raslan ialah bekas peguam yang telah bertukar kerjaya sebagai seorang wartawan dan aku telah mengikuti beberapa tulisannya dalam akhbar The Star dan majalah Esquire yang kubaca secara berbulan. Sebelum itu, aku pernah baca kumpulan esei Ceritalah edisi pertama dan aku cukup senang dengan kandungannya. Karim Raslan bercerita kepada kita bibit-bibit Malaysia awal 90an, sentiasa dengan nada yang tajam dan penuh humor, dan ada sesekali tegurannya begitu payah untuk kita hadam dan telan. Aku sentiasa ingin untuk meninjau suasana-suasana Malaysia pada zaman-zaman kegemilangannya itu dan esei Karim Raslan telah menjadi tingkap yang baik untuk kuintai da fahami susur galur negara ini.

Tapi kali ini, nada Karim ternyata berbeza dengan dirinya yang lepas. Buku kedua ini ditulis pasca reformasi 1998, selepas pengguguran Dato Seri Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri. Jadi, esei-esei ini dimuatkan kira-kira 5 tahun selepas buku pertama diterbitkan. Jika dahulu Karim optimis dan berharap dengan Malaysia Dalam Transisi, lebih mendukung "nilai-nilai Asia" yang padanya mustahak untuk pembangunan negara pasca penjajahan, kali ini dia kedengaran ragu-ragu dengan kenyataannya yang pertama tadi. Kemelut politik dan serangan demi serangan terhadap Hak Asasi manusia benar-benar telah menggugat keyakinannya. Aku masih ingat betapa beliau menyetujui dasar-dasar Tun Mahathir yang pada waktu itu dilihat 'perlu' bagi pemodenan tanahair. Selain itu, dia juga dikejutkan sampai kejung oleh perbalahan yang meruncing di antara dua tokoh gergasi nasionalis melayu itu. Padanya, perkara seperti itu langsung tidak terjangkau oleh ramalan dan firasat beliau yang awalnya optimis.

Aku mencicip teh hijau panasku. Guruh berdentum dari jauh dan awan-awan gelap mulai merangkak melintasi langit Petaling Jaya.

Dalam zaman antara buku pertama & kedua, banyak hal telah berubah di Malaysia. Karim Raslan menoleh ke belakang dengan nostalgia dan kejelikan seperti apa yang diharapnya suatu masa dahulu telah bertukar debu.

Ceritalah 2 ini diterbitkan pada tahun 2002, dan sudah tentu ini juga sesuatu yang lama jika mahu diukur dari zaman sekarang. 14 tahun telah berlalu.

Lantas, aku jadi teringat pada Deklarasi Rakyat Tun Mahathir yang ditandatangani beberapa minggu lepas sebagai aksi penentangan terhadap pimpinan DS Najib Razak. Termasuk sekali sebagai ahli kepada deklarasi tersebut ialah Hishamuddin Rais, aktivis sosial penting dalam zaman Reformasi. Ada khabar angin yang membisikkan bahawa DS Anwar Ibrahim - seteru besar Tun Mahathir - juga ahli kepada pengisytiharan ini, menzahirkan sokongan melalui jeriji penjara. Jika ini benar, maka hal ini akan menjadi sesuatu yang pasti menarik. Akhirnya kedua tokoh besar ini bergabung semula - setelah berbelas tahun bermusuhan - untuk bersemuka dengan lawan yang lebih gergasi, UMNO di bawah pimpinan DS Najib Razak.

Begitu anehnya zaman ini. Kau akan dapat lihat jejak-jejaknya apabila kau membaca buku yang ditulis berbelas tahun dahulu, yang merakamkan pergelutan politik akhir alaf pertama, dan membandingkannya dengan situasi masa kini. Percaturan politik terus bergerak dengan ragam-ragam yang langsung kita tidak akan jangka. Mereka bermusuhan pada akhir 90an dan kini bergabung semula untuk tujuan yang sama.

Lalu, bagaimana pula dengan kita yang melihat politik negara ini lima tahun akan datang? PRU hanya akan berbaki dua tahun dari sekarang, dan apa pula yang bakal tersimpul sesudah itu? Adakah kerajaan pimpinan DS Najib Razak akan terus berkuasa memegang tampuk pemerintahan, atau adakah satu pengalihan kuasa akan berlaku? Soal-soal seperti ini memang sentiasa mencabar pemikiran kita. Dan adakalanya, menakutkan.

Tapi aku tetap juga skeptik. Melihat kepada tahap kesedaran warga Malaysia terhadap politik dan persekitaran, diberatkan lagi dengan kemelut-kemelut lain seperti krisis 1MDB, Majlis Keselamatan Negara, penyelewengan wang rakyat, serta kebanjiran imigran yang melandai kota-kota besar di negara ini - yang seterusnya akan dimanfaatkan sebagai bidak politik - aku akan sentiasa mencurigai apa yang bakal dibawa oleh masa depan tanah air ini.

Published on March 28, 2016 08:22

March 7, 2016

50 serpihan mengenai Solo-Jogja.

Namaste.

Namaste.1. Temanku pernah memesan, "dalam hidup kau mesti kembara sendirian, sekurang-kurangnya sekali seumur hidup." Aku mengangguk dan menghirup teh sultan dan berfikir panjang dan beli tiket pergi-balik ke Jogjakarta, Indonesia. Aku rancang untuk terus seminggu di sana.

2. Aku tidak ada kawan atau keluarga di Jogjakarta, apatah lagi di Indonesia secara keseluruhan. Malah aku pergi tanpa apa-apa rancangan. Aku terus mencampakkan diriku ke sana dan berikhtiar untuk hidup.

3. Jogjakarta ialah kota yang terletak di tengah-tengah kepulauan Jawa. Di timurnya, Surabaya. Di baratnya terletak metropolitan Jakarta, ibukota Republik Indonesia.

4. Mendarat di Lapangan Terbang Antarabangsa Adisucipto semasa matahari tegak. Aku tidak ada gambaran mengenai Jogjakarta, awalnya aku sangka Jogja ialah bandar yang pesat dan maju seperti di Kuala Lumpur, aku salah.

5. "Gabenor kami keturunan sultan, mas. Kami dan Solo (Surakarta) pernah jadi sebahagian daripada kesultanan yang sama, sebelum adik-beradik itu berpisah dan mentadbir negeri sendiri-sendiri." kata supir teksiku. Kereta kami membelah jalan raya yang sarat dengan motorsikal dan becak menuju Malioboro.

6. Lantaran tiada rancangan mahu-tinggal-mana dan mahu-buat-apa, aku keliling Malioboro selama tiga puluh minit (dengan beg berat) sebelum aku menemui Pak Mior, yang akhirnya membawaku ke Edu Hostel, kamar yang murah lagi sesuai untuk pengembara sepertiku. Aku menempah katil di situ.

7. "Panggil aku Mior, seperti Miaw. Kucing itu, mas." Seloroh Pak Mior semasa aku mengenderai bantornya keliling bandar. Dia membawaku mencuba Nasi Gudeng, Kopi Luwak, dan melihat batik-batik mahal di toko-toko pelancong.

8. Aku hanya membayar Pak Mior dengan 50,000 Rupiah (RM15) untuk perjalanan separuh hari tadi.

Inilah bantor yang bawaku keliling Jogjakarta.

Inilah bantor yang bawaku keliling Jogjakarta.9. Mas Hendra dari Surabaya dan dia kawan sekamarku. Kami berbual-bual mengenai tempat asal kami dan Hendra berjanji untuk bawaku berjalan keliling Jogja. "Aku ada kerjanya di sini untuk bantu teman, tapi bila lapang, kita bisa berjalan." Kami bersalaman, termeterailah persahabatan dua anak muda nusantara ini.

10. Malam, aku dan Hendra mengambil bas dari stesen, langsung ke pekan Malioboro. Malam Jumaat begitu hidup di pekan yang sederhana ini. Batik-batik, sate-sate, bakso & bakwan dijual di sana sini sepanjang jalan. Supir-supir becak menanti di persimpangan dengan kretek di tangan mereka.

11. Bakmie sedap sekali.

12. Ada sebuah jalan yang diabadikan kepada Ahmad Dahlan, pengasas utama gerakan Muhamadiyyah, Ia sebuah pergerakan islam yang terbesar di dunia selepas Ikhwanul Muslimin. Meskipun begitu, mereka tidak melibatkan diri dalam iklim politik negara ini.

13.

Aku sengaja memilih lorong belakang ketika sedang melilau di Jogjakarta. Ini persimpangan dari Jalan Ahmad Dahlan. Di setiap penjurunya melantun-lantun bacaan Al-Quran oleh anak-anak Muhamadiyyah.

Aku sengaja memilih lorong belakang ketika sedang melilau di Jogjakarta. Ini persimpangan dari Jalan Ahmad Dahlan. Di setiap penjurunya melantun-lantun bacaan Al-Quran oleh anak-anak Muhamadiyyah.14. Telur puyuh digoreng dadar.

15. Alun-alun ialah pusat sesebuah bandar.

Dewi-dewi kecil ini merengek meminta aku menggambari mereka apabila melihat aku membawa kamera.

Dewi-dewi kecil ini merengek meminta aku menggambari mereka apabila melihat aku membawa kamera.16. MUZIUM:

A) Sonobudoyo ialah muzium kebudayaan Jogjakarta. Di dalamnya kau menemui patung, ukiran, alat muzik, dan arca-arca peninggalan masyarakat Jawa kuno yang berpegang teguh kepada ajaran Hindu-Buddha. Kau akan berasa takjub dengan jati diri yang dipunyai oleh masyarakat ini. Mereka sayangkan budaya mereka dan mereka hidup bernafaskan budaya Jawa ini. Kedatangan Islam tidak sedikit pun menjadikan mereka lebih 'arab'.

Al-Quran dan lukisan bermotifkan watak-watak budaya Jawa.

Al-Quran dan lukisan bermotifkan watak-watak budaya Jawa.B) Benteng Vredeburg ialah bekas peninggalan penjajah Belanda. Ia pernah dimanfaatkan sebagai kubu peperangan, kini berdiri sebagai muzium memperingati perjuangan-perjuangan nasionalis yang pernah berlaku di Jogjakarta. Di tengah-tengahnya berdiri tugu Jeneral Soedirman, antara sosok utama dalam Revolusi Nasional Indonesia beberapa dekad lalu.

Seorang anak melihat Diponegero.

Seorang anak melihat Diponegero. Seni sebagai pencetus kesedaran politik.

Seni sebagai pencetus kesedaran politik. Ini baru punk!

Ini baru punk!C) Kraton ialah peninggalan istana Kesultanan Kraton semasa mereka masih menguasai Jogjakarta. Di sini tersusun taman-taman larangan, kolam air berbunga, kamar para selir (bacaa: gundik), dan masjid yang terbina bawah tanah. Pak Djohan memaklumiku bahawa masjid ini berbentuk bulatan dengan binaan dua tingkat; lelaki di bawah dan wanita di atas.

Pintu kemasukan.

Pintu kemasukan. Pintu kemasukan #2

Pintu kemasukan #217. "Biar kita miskin harta, tapi kaya jiwa Mas. Begitu lebih bahgia." Kata Pak Djohan semasa kami sedang mencicip teh pochi menanti hujan reda.

18. Pecel Ayam dan usus goreng jadi makan malamku di Ngampilan.

19. BOROBODUR:

Ada dua jenis tiket untuk masuk ke Candi Borobudor. Hendra telah mendapatkan untukku harga lokal. "Kamu ngomong aja kamu orang Indonesia." Aku mengangguk patuh.

Ada beberapa tingkat untuk ke Borobudor. Ia berbentuk seperti piramid batu; penuh ukiran-ukiran hindu-buddha pada dinding-dindingnya. Setiap tingkatnya pula dibarisi stupa yang mengurungkan buddha. Patung-patung batu ini bertapa memandang setiap arah dengan ketenangan yang luar biasa. Masa seperti tidak menghakis mereka; puing-puing ini abadi. Dan hutan yang memerangkapnya hanya menambahkan lagi kesunyian buddha-buddha ini. Barangkali itu apa yang mereka butuhkan.

Mas Hendra memaklumiku: "Jika turis-turis itu datang dari Thailand atau Kemboja mas, mereka akan keliling puncak Borobodur itu tujuh kali. Ibadahnya mungkin.

Stupa-stupa.

Stupa-stupa. Diwajibkan untuk memakai kain sarung biru apabila kau hendak melawat Candi Borobudor. Tapi usah bimbang, mereka ada sediakan.

Diwajibkan untuk memakai kain sarung biru apabila kau hendak melawat Candi Borobudor. Tapi usah bimbang, mereka ada sediakan.20. Jogjakarta terkenal sebagai kota ilmu dan budaya.

21. PARANGTRITIS:

Kami menaiki motor untuk ke Parangtritis, sebuah pantai yang terkenal di Jogjakarta. Lautnya berhadapan dengan Laut India, jadi ombaknya tidak bersahabat seperti yang biasa di Malaysia.

Perjalanan memakan masa sejam - melalui hutan pokok pain yang tebal dan kelompok-kelompok bukit pasir putih - sebelum Mas Hendra mengumumkan kepadaku. "Kau pernah lihat Kansas, Johan?"

"Enggak."

"Jadi aku akan bawamu ke Kansas sebentar lagi."

"Kansas?" Tanya aku kebingungan.

"Ya, Kansas di Indonesia. Aku panggil tempat ini Kansas, Mas Johan."

Serentak itu motor kami keluar daripada hutan dan apa yang terdampar di depan mataku menghambat nafasku; terbentang di depan kami adalah tanah lapang, jalan yang panjang dan lurus di sepanjang pantai, ombak-ombak bergulungan, dan gunung kehijauan yang menjadi latar untuk pantai yang hebat ini. Beberapa motor dan kereta menyinggah di beberapa perhentian untuk menggambari suasana. Mas Hendra memijak pedal dan roda motor berpusing laju lagi dan aku depakan tangan dan rasakan angin-angin yang melalui celah-celah jariku.

Singgah sebentar untuk Indomee + Nasi.

Singgah sebentar untuk Indomee + Nasi.22. Kami meminum kopi hangat di tepi pantai sambil melihat matahari terbenam di dada Parangtritis.

Video yang dirakamiku hilang, jadi hanya foto ini yang ada.

Video yang dirakamiku hilang, jadi hanya foto ini yang ada.23. PENGEMBARAAN KE SURAKARTA:

Wan Azriq memesan kepadaku, kalau pergi ke Jogja, singgah sekali di Solo. Solo seperti Jogja, cuma kurang padat. Bandarnya lebih tradisional berbanding Jogja.

Aku mengambil keretapi daripada stesen dan tiba selepas sejam setengah perjalanan. Seperti biasa, aku turun di Solo tanpa apa-apa perancangan. Aku cuma datang dan biarkan Qada & Qadar memenuhi tugasnya.

Sesampai di Stasiun Solo Balapan, perutku berkeroncong. Baru aku sedar aku tidak makan apa-apa lagi untuk tengahari. Aku pergi ke kedai sate yang berhampiran, lalu memesan sepuluh cucuk sate kambing beserta nasi. Apa yang terjadi selepas itu bakal mengubah hidupku seratus lapan puluh darjah.

Kerana

sate

itu

enak

BANGET!!!

Bercucuran air mata aku apabila aku mengunyah gumpalan daging bercampur kicap di dalam rumah makan yang sederhana itu. Aku tidak pasti pun jika ia benar-benar kambing; tapi segar dagingnya, rempah kicapnya, panggang arangnya, semuanya begitu kena dengan tekakku. Malahan, dagingnya gemuk dan berlemak. Aku menangis sambil meratahi sate tersebut dan supir-supir memerhatikan aku dari jauh hanya ketawa.

Sate paling enak di dunia

Sate paling enak di dunia24. Di Pasar Gede, aku mencuba cendol dan kopi ais. Ternyata cendol Malaysia lebih enak di lidahku berbanding cendol di Solo. Ah, betapa aku merindui tangan-tangan berbulu yang menyediakan cendolku di KL itu. Santan dan gula melaka.

Selepas aku memesan kopi ais daripada makcik itu, seorang lelaki menyinggah di gerai tersebut dan memesan nasi bungkus. Makcik tersebut menyediakan bungkusan dan membuka penutup periuk di depanku. Ada daging bersalut rempah yang cepat mengaromakan hidungku. Nafsu makanku mencanak sekali lagi.

"Mbak, daging apa ini? Enak nampaknya."

Dia tersenyum kepadaku. "Ini babi. Kamu mau?"

25. Jalan raya di Surakarta memang lebih kecil. Bangunan-bangunannya juga masih dengan rekabentuk gaya 50an atau 60an. Aku kira, kedai-kedainya tidak tinggi melebihi daripada dua tingkat. Ada perasaan seperti kau merentasi masa apabila kau melilau di kota ini. Rekabentuk 50an & 60an dan supir-supir becak menanti kau di setiap penjuru jalan.

Pengangkutan utama di sini memang tak bergantung kepada kereta.

Pengangkutan utama di sini memang tak bergantung kepada kereta.26. "Jika kita bersatu hati bahu membahu tanpa mengira agama, Mas, otomatis binasalah terroris-terroris itu..." Mas Nanang, protestan. Di Walikota Solo. Dia menegurku bertanya aku mahu ke mana. Aku beritahunya aku turis. Lalu aku duduk di sebelahnya dan menghisap rokok sama-sama dan berbual mengenai kaum nusantara yang dibahagikan oleh nasionalisme negara masing-masing.

Mas Nanang.

Mas Nanang.27. Muzium Solo-Keraton suram. Ia seperti muzium budaya yang ada di Jogja, cuma terasa lebih kuno. Aku berjalan sendirian melalui koridor-koridornya yang berdebu dan gelap. Patung-patung Siva, Buddha, dan Ganesha menyapaku dari balik cermin. Mural-mural budaya Jawa yang terpampang pada dinding begitu menghantui; seolah-olah mereka sedang cuba berbicara dengan kita sebagai pengunjung yang datang dari abad kedua puluh satu.

28. Solo hujan ketika aku menanti di stesen keretapi. Aku belek-belek The Great Gatsby sementara menunggu ketibaan tren. Aku memesan bakmie dan secawan teh hangat di kafe.

29. Mahendra pulang ke Bandung selasa pagi.

30. Aku berkenalan dengan Mbak Meri dan Mbak Indah. Mereka mahasiswi Universitas Nasional Jogjakarta. Meri seorang katolik manakala Indah pula muslim Mereka memesraiku apabila mendapat tahu aku dari KL. Ini seterusnya menjadi pengembaraan aku yang baru untuk sisa dua hari lagi di sini.

31. Mereka membawaku makan mee bakso dan gelato di kota. Kami berbual-bual mengenai perbezaan anak-anak muda di KL dan Jogjakarta. Aku dapati kita masih tidak banyak beza dengan jiran kita di sana: selfie sebelum makan, dengar lagu hipster, etc etc.

Meri bercanda: "Kalo dulu kami bacakan doa sebelum makan. Sekarang, kami ambil foto dahulu."

Tour guideku di Jogja.

Tour guideku di Jogja.32. Aku jadi segan bila Meri beritahuku bahawa dia bingung apabila aku mengajaknya berbual di kafe. Aku lupa bahawa bual = ngobrol dalam Bahasa Indonesia. Dan istilah bual, kalau dipakai di sini, bermaksud penipu. Jadi ia seolah-olah aku mengajaknya 'berbohong' di kafe.

Aduh!

33. Candi Sambisari berbeza dengan Candi Borobudor. Binaanya tidak mengangkat ke langit, sebaliknya membenam ke bumi.

Hello.

Hello.34. Pasangan kekasih yang berpelukan di tepi candi. Aku, Meri, dan Indah hanpir-hampir termuntah.

35. Berbual dengan seorang kawan dari Chille tentang politik, sosial, dan ekonomi negara masing-masing. Katanya dia sukakan filem-filem Gael Garcia Bernal. Apabila aku tanyakan tentang Jeneral Pinochet, wajahnya berubah.

"That bloody bastard. I hate that bastard Pinochet he's a dictator."

36. Berbual dengan Luis, kawan dari Sepanyol. Dia tidak bangga dengan tradisi matador (Hemingway tentu kecewa melihat orang Sepanyol begini). Luis ialah pengembara yang tulen, bagiku. Dia senang untuk diajak berbual meskipun bahasa inggerisnya tidak telo sepertiku.

37. Aku baru dapat tahu, daripada Lam Yit Sim, bahawa kawan alma materku A. juga turut berada di Jogja ketika ini. Kami berhubungan melalui fb dan berjumpa untuk merasai Kopi Jos di Malioboro. Kopi Jos ialah kopi yang dibubuh arang panas di dalam gelasnya, sekali dengan air yang menggelegak. Lidahku lebih menyukai bila ia dibancuh sekali dengan susu.

38. Aku dan A. melalui lorong pelacuran Jogjakarta (kerana apakah kembara tanpa melihat sisi gelap kota itu sendiri). Sebelum masuk, kami harus mengisikan dua ribu rupiah ke dalam tabung yang bertanda: DANA SOSIAL.

Di sepanjang jalannya berbaris perempuan yang tersenyum-senyum menanti cinta untuk dijual-beli.

39. Awal-awal subuh, aku, Meri, dan Indah bertolak ke Pantai Nglambor melalui Gunung Kidul. Pagi di Jogja dingin mencucuk dan aku pula lupa membawa jaket. Habis tubuh menggigil sepanjang perjalanan. Gunung Kidul mengingatkan kepadaku Cameron Highlands, cuma ia lebih besar kawasannya dan dihuni lebih banyak penduduk. Kami singgah sebentar di gerai untuk membeli bungkusan nasi sebelum bertolak lagi ke Ngampilan. Di sana juga aku berkenalan dengan Mas Fidelis.

40. Sepanjang perjalanan, aku lalui kawasan-kawasan desa yang hijau dan berbukit. Di sini masyarakatnya bergantung kepada sumber-sumber tanaman. Aku menyapa sekumpulan petani yang menjunjung bakul semasa motor kami melalui mereka. Mereka tersenyum kembali.

Petani Gunung Kidul.

Petani Gunung Kidul."Di sinilah kawasan yang enggak ada listrik itu, Johan. Banyak lagi kawasan di negara ini yang masih belum dicapai listrik." Meri memaklumiku. Indah mengangguk-angguk.

Entah kenapa tiba-tiba aku teringat pula kepada kata-kata Mahendra semasa kami bersarapan Nasi Magelangan di atap hostel beberapa pagi lalu. Katanya: "Masalahnya di negara-negara membangun itu bukan kekurangan orang-orang pintar mas, tapi kurang orang-orang jujur."

41. Dua jam perjalanan, kami akhirnya tiba di Nglambor. Kami terpaksa berjalan kaki selama sepuluh minit sebelum tiba di tebing yang bersambung dengan jalan ke pantai. Dari tebing kau boleh lihat Nglambor, dan sekali lagi nafasku dicuri; air sebiru langit, pasir putih jernih, ombak gergasi yang ditembusi oleh gunung kecil di depan pantai (sebelum bercantum semula di perkarangan), dan angin nyaman segar menyambutku senang. Aku senyum dan hatiku berbisik, "celaka, ini pantai yang tercantik aku pernah lihat dalam hidupku."

Nglambor, baby!

Nglambor, baby!42. Kami makan bungkusan Nasi Uduk sebelum Snorkeling. Rasanya seperti Nasi Lemak, tetapi mereka memakannya bersama tempe dan ayam. Juga harus dicuba jika kau ke sana!

43. Sekumpulan lelaki dari Surabaya berasa takjub apabila mendengar aku datang dari Malaysia. Salah seorang daripada mereka, yang paling tegap antara mereka, menghampiri dengan wajah serius lalu bertanya, "kalo benar kau dari Malaysia mas, maka di mana Upin & Ipin sekarang?"

44. Snorkeling sejam. Gambari foto. Mas Fidelis tidak ikut serta. Ombaknya tidak bersahabat dan aku beberapa kali terhanyut lantaran arus yang kuat. Airnya jernih jadi kau boleh lihat ikan-ikannya yang bermain di batu karang.

aku bersama dayang-dayang Gunung Kidul.

aku bersama dayang-dayang Gunung Kidul. Ikan apa entah.

Ikan apa entah.45. Berehat sebentar memakan sate kambing di Gunung Kidul. Meri telah membelikanku Walang (Belalang Goreng bersambal). Aku teragak-agak seketika. Mataku tidak pernah lihat belalang goreng yang dikumpulkan di dalam bekas bersambal begitu. Akhirnya aku mengumpulkan keberanian dan mencuba makanan eksotik ini dengan bunyi rangup yang krapp krapp! Rupanya isi belalang lebih kurang sama seperti udang. Cuma teksturnya lebih kasar. Sejujurnya aku menikmati belalang-belalang tersebut - meskipun aku cuba untuk tidak lihat wajah belalang tersebut sebelum mengunyahnya.

46. Mas Aditya dan Mas Ibenk membawaku untuk mencuba tengkleng kambing pada waktu malam. Sebenarnya, perutku sudah kenyang. Tapi tekakku berkeras ingin mencuba makanan-makanan baru lagi.

47. Aku berdiri memandang jaluran sungai di belakang hostelku. Tiba-tiba aku merasai kenangan-kenangan silamku mengalir seperti air.

48. Aku mengambil becak untuk ke Malioboro, sebelum berangkat lagi ke lapangan terbang. Semasa aku baru hendak keluar Ngampilan, kawan bualku, seorang pakcik buruh tempatan, berlari mendapatkanku seraya memanggil: "Selamat pulang ya Mas. Moga kita bisa ketemu lagi!"

Aku senyum lalu menyahut, "ya, harap kita ketemu lagi Pak. Jaga diri!"

49. HARI TERAKHIR:

Makan aiskrim ditemani Meri di McDonald Malioboro (ya aku tahu pasal polisi aku untuk tidak singgah fast food semasa kembara tapi ini cewek lucu ok). Kami berbual lagi mengenai hidup, kawan-kawan, ibubapa, cita-cita, dan harapan-harapan kami untuk menjelajah ke negeri-negeri yang belum dilawati. Semasa berbual dengannya, tiba-tiba aku dilanda kesedihan, kerana aku bakal meninggalkan tempat ini petang nanti dan aku tahu aku bakal merindui orang-orang yang ramah dan baik denganku di sini.

Akhirnya aku terpaksa berangkat dan kami bersalaman sebelum aku menaiki bas. Aku berjanji untuk membawanya berjalan-jalan di KL pula jika dia mengembara ke sana. Kami bersenyuman lalu aku beredar mendapatkan bas. Aku menyalakan rokok dan melambai kepada Meri buat kali terakhir sebelum dia hilang dalam khalayak.

50. Akhirnya pesawatku mendarat di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur II pada jam lapan suku malam, selepas dua jam membelah langit di udara. Aku memikul beg dan berjalan keluar dan melintasi ruang legar yang berdinding kaca dan melempar pandangan ke arah pesawat yang kutumpangi tadi;satu perasaan aneh tumbuh di celah rekahan benakku. Aku rasa aku bukan lagi orang yang sama sebelum berangkat ke Jogjakarta minggu lalu. Mengembara telah mengubah diriku dan pandanganku terhadap dunia sekitarku. Itu merupakan kali pertama aku ke Indonesia dan itu juga kali pertama aku mengembara sendirian.

Dan aku akan lakukannya banyak kali lagi selepas ini; kerana banyak negara yang masih belum aku jelajahi dan jiwaku sentiasa haus akan pengembaraan. Jalan masih luas & panjang dan aku akan tetap maju ke depan, kawan.

Nota Kaki: Aku muatkan foto-fotoku di dalam instagram dengan #SoloKeJogja. Jemput menjenguknya.

Published on March 07, 2016 09:52

December 10, 2015

Ke Kedah, Ke Kembara.

Gunung Jerai menanti.

Gunung Jerai menanti.Aku sedang cas telefon di tepi tiang, di terminal bas Sungai Petani ketika dia baru sampai. Lee sedang duduk di kerusi ruang menunggu, DSLR Nikon di tangan. Shahrul (Sdar) datang dengan seluar lorengnya - dia tak ubah seperti askar pencen. Champ! Dia memanggilku.

Aku pun senyum dan dakapnya. Lama tak jumpa, sial. Dia masih tak ubah seperti dulu. Suka buat jenaka hambar - sejak zaman Maktab Tentera Diraja pun. Badannya makin kurus, makin gelap. Kali terakhir aku bersua dengan dia, di Shah Alam beberapa tahun lepas. Tapi kami tak melabun lama, masing-masing ada hal sendiri.

Lama kau tunggu?

Tak adalah, baru saja. Aku mengisyaratkan kepada Lee. Lee bangun dan bersalaman dengan Sdar.

Dia ini pun budak basketball juga. Berboraklah kau orang.

Aku budak Cobra, sengih Lee.

Tenang kan, tempat ini, katanya.

Aku mengangguk. Tingkap viva dibuka. Angin utara berpuput membelai rambut kering kami. Ada bau kehijauan, hangat-hangat petang sesudah jam lima. Aku mencampakkan pandangan ke ufuk sawah yang jauh. Di sini, langit begitu biru. Sawah padi dan pepohon dan pergunungan mesra mengakrabi alam. Kereta kami terus meluncur di atas jalan yang kecil dan lurus. Sesekali sebuah dua motor memotong kami. Kanak-kanak ketawa di perboncengan.

Aku rasa aku nak hidup sini selepas ijazah nanti. Pindah sini dan cari kerja. Aku dah jatuh cinta dengan tempat ini, Champ. Tak ada apa-apa yang serabut. Semuanya lancar, katanya lagi.

Kalau aku pun, akan cari tempat begini. KL dah terlalu sesak. Semua orang nak sumbat ke sana. Mainstream, bro.

Kami berdiam seketika. Lee sedang sibuk ambil gambar. Macam city boy. Cantik sial. Kalau sini buat photoshoot, mesti lawa.

Gunung Jerai yang menjadi latar kami hanya tersenyum. Di sini, Jerai kelihatan seperti dewa yang gergasi dan uzur. Ke mana-mana kau pergi, kau akan melihatnya.

Lee posing maut.

Lee posing maut.Aku ingat nak masuk tentera balik, Sdar. Macam, lepas ijazah, kataku mencicip teh wangi. Kami sekarang di sebuah gerai sederhana di sisi sawah. Seorang pakcik tua dengan surat khabar duduk di belakang kami. Dia kelihatan seperti baru balik daripada kerja yang meletihkan.

Kau pasti? Kau sanggup nak lalui segala drill dan parade lagi? Tanya Sdar, menuntut kepastian.

Ya, setakat ini begitulah rancangan aku. Mungkin aku harus fokus untuk Undang-Undang Antarabangsa, balasku.

Hmm, Sdar merenung. Roti canai di depannya hangat dan menggebu. Dia anak mat tiarap. Bapanya askar. Aku rasa itu juga faktor kenapa dia daftar diri untuk sekolah tentera dahulu. Perkara-perkara seperti itu memang mengalir di dalam darah dagingnya.

Kau fikir masak-masak dulu, Champ. Ini keputusan hidup kau.

Okey.

Okey.

Aku tak pernah rancang nak main basketball apabila aku menggalas beg dan membeli tiket secara rawak untuk ke utara, tapi begitulah jadinya bila kami bersua dengan Ikhwan , kapten Kraken malam tadi. Malahan, aku pula cuma membawa kasut mendaki. Tapi aku sarungkan saja dan main sekali. Rebound bola dan underbasket seperti lazim. Budak-budak Kraken pun semuanya mesra dan lucu.

Seperti biasa, Lee akan mencuri perhatian permainan. Dia bintang pasukan kami. Pemain lineup - dia jadi guard dan aku center. Dia boleh layup, maksud aku layup dengan baik sekali. Terkincit juga nak mengejarnya.

Sdar pun tidak ubah, shooter guard dengan kebarangkalian 2/3 shooting tiga mata. Kalau di zaman sekolah dulu, aku dan dia saja melayu yang main top five. Hwong, William, dan Goh memang di aras yang lain. Mereka hebat semacam.

Aku sendiri dah lama tak menyarung kasut basketball, lagi-lagi semenjak terlibat dengan tinju. Tapi hei, aku masih boleh bermain dengan baik. Walaupun tak segarang dululah.

Selepas puas berpeluh, kami pun berbincang tentang hal-hal seputar basketball. Kata Ikhwan, mereka akan adakan liga utara tahun depan. Kira-kira dalam Januari nanti. Bulan berikutnya, NCBL pula. Yang ini lebih rancak. Setiap pasukan di empat penjuru Malaysia akan datang ke KL untuk berlawan. Ada empat divisi nanti. Kami masih tersangkut di divisi tiga.

Kau nak main tak nanti, Joe? Tanya Lee.

Aku LLB. Takut sibuk pula. Sedangkan hujung minggu pun kami ada kelas.

Tak apalah kalau gitu. Tapi bila aku lawan nanti, kau kena datang sokong.

Aku hanya ketawa.

Di Puncak Gunung Jerai, kami berdiri sambil memandang segala isi Kedah yang diselaputi kabus dingin. Hujan baru saja reda, tetapi tiada pula jejak-jejak ia ingin berhenti. Setiap nafas kami disulami kabus. Menyesal pula aku memakai seluar pendek. Kesejukannya memang mengigit-gigit tulang. Aku mengambil sebatang rokok dan nyalakannya.

Pendakian setengah jam dengan kereta ternyata meletihkan. Lorong-lorong menuju ke atas agak sempit dan berbahaya. Lebih-lebihan lagi kereta kami pula beroperasi dengan sistem manual. Ada beberapa waktu kami hampir mengalah. Aku tidak dapat bayangkan jika kami mendaki gunung ini dengan kaki dan tongkat sahaja. Sudah tentu Maghrib nanti baru sampai. Itu pun jika tidak terjatuh di gaung-gaungnya yang dalam.

Sawah padi dan rerumah dan jalan raya dan segala yang terhampar kelihatan begitu kecil dan jauh. Di depan sedikit, kabus lebih menebal. Kami tidak nampak apa-apa di baliknya. Langit yang mendung hanya meyaratkan lagi melankolia yang tersedia. Sesekali angin bertiup lagi. Aku memeluk tubuh. Pandangan ini memang berbaloi, walaupun untuk seribu kali lagi.

Ini kali pertama aku naik sini, kata Sdar. Dah lebih tiga tahun aku di Kedah, aku tak pernah terlintas nak panjat Jerai.

Kami di hadapan Telaga Tok Sheikh. Sekumpulan makcik datang dan mencedok air dari telaga yang kecil, tetapi sarat misteri ini. Seorang petapa menghulurkan tangan kepada kami. Genggamannya kuat untuk seorang lelaki tua. Gerak hati aku mengatakan dia sedang 'membaca'ku. Seperti juga dia buat kepada Lee dan Sdar.

Ini telaga keramat, kata petapa itu. Seorang sheikh pernah mendaki gunung ini dan beruzlah bersama pengikut-pengikutnya. Di sini, dia membina telaganya. Semenjak itu, banyak orang datang dan minum dan mandi dan membotolkan air dari telaga ini. Banyak pula khasiatnya, terang petapa itu panjang lebar.

Aku melihat sekeliling. Terdapat kulit limau dan sisa lilin bersepah di atas lantai. Orang-rang melayu berubat di sini, agaknya. Tanganku mencapai sebekas gayung dan kucedok air telaga ini. Dengan bismillah, kuminum.

Banyak budak-budak suka melepak di Sungai Petani. Sana, pekannya lebih hidup. Sdar membawa kami ke salah sebuah restoran kesukaannya selepas pendakian kami di Jerai. Di situ kami gelojoh menghabiskan burger dan chicken chop dan nasi goreng. Aku harap Tok Sheikh tidak kecil hati dengan ketidak-sederhanaan kami.

Kami hanya sempat mandi di sungai untuk masa yang sekejap, kerana hujan datang lagi menyapa petang kami.

Di dalam perjalanan ke terminal bas, kami melabun panjang lagi tentang Kedah, cita-cita kami, serta perempuan-perempuan yang kami tak bisa menangkan. Aku dan Sdar berdakapan. Kami hampir salah naik bas (itu salah aku). Azam juga turut meneman.

Champ, datang sini lagi.

Inshaallah, kalau umur panjang kita jumpa. Singgah KL, beritahu aku pula.

Lee mengangkat tangan tanda selamat tinggal, lalu bas kami pun bergerak, menuju ke Kuala Lumpur yang lebih lima hari kami tinggalkan. Sdar dan Azam berdiri di ruangan menunggu. Mereka mengecil dan mengecil dan mengecil dan akhrinya mereka hilang dalam persimpangan.

Bas kami bergerak dengan laju. Aku memandang ke luar tingkap. Butterworth masih terang bercahaya. Hanya beberapa bulan lepas, kami (aku, Lee, Mib) pernah menaiki keretapi malam menuju ke sini, seterusnya mengambil feri ke Penang. Banyak hal yang berlaku sebelum itu dan di celah masa itu dan kini. Segala hal luka dan kecewa dan ketawa dan kembara. Betapa pantas masa berlalu, fikirku. Dan kita takkan kembali ke masa-masa belakang.

2015 ialah tahun yang kelakar.

Sdar suruh aku tulis ini, jadi ini untuk kau, kawan.

Sdar suruh aku tulis ini, jadi ini untuk kau, kawan.*Aku menulis ini sambil mendengar Beyond, oleh Nujabes.

Published on December 10, 2015 23:00

November 30, 2015

Stop baca Murakami!

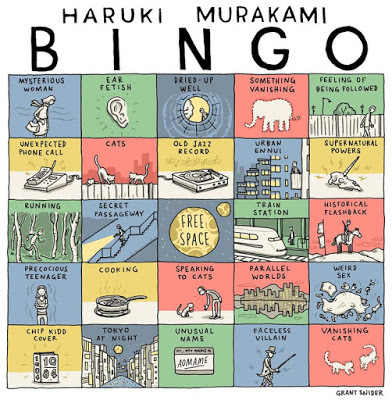

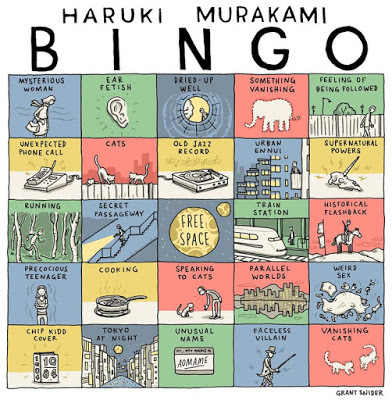

Tutup saja Sputnik Sweetheart, aku terus saja melemparkan pandangan ke tingkap, ke luar langit Sungai Petani, dan terfikir, "berapa banyak buku Murakami yang sudah aku baca sebelum ini?"

Jangan cakap kau pembaca tegar Murakami kalau kau tak kenal semua ini, natang!

Jangan cakap kau pembaca tegar Murakami kalau kau tak kenal semua ini, natang!

Sputnik Sweetheart memang buku yang hebat, tapi ia bukanlah karya terbaik Murakami, sekurang-kurangnya dari piawaianku sendiri. Aku lebih sukakan Norwegian Wood dan Kafka On The Shore (dua buku pertama beliau yang aku baca), meskipun banyak orang menyebut The Wind Up Bird Chronicle sebagai magnus opusnya. Norwegian Wood menghempap tubuh kita dengan melankolianya; Kafka On The Shore pula datang sebagai ribut yang mengejutkan. Buat pertama kali aku berasa seperti sudah menemui kunci ajaib yang baru dalam pengalaman pembacaan. Aku terus-terusan mencari karya-karya lain yang ditulis penulis cum pelari marathon ini.

Tapi aku tidak mahu tulis ulasan. Tak, tak. Aku mahu katakan lebih mengenai pandanganku terhadap kesusasteraan Jepun. Itu hari semasa berbual dengan Karl, dia menyaranku supaya mula mencari Yukio Mishima. Ada sebuah karya Mishima yang amat disukai David Bowie, dan kau harus cuba membacanya. Ada banyak lagi buku menarik yang ditulis oleh bukan Murakami.

Benar, generasi aku adalah generasi pengagum Murakami. Kau tanyalah mana-mana budak hipster yang mengaku mereka membaca, rata-rata akan angkat tangan dan isytihar: ya, saya baca Murakami! Atau senang, tengok saja foto-foto instagram mereka. Haram, pasti sekurang-kurangnya ada sebuah buku Murakami. Tak hip lah kalau kau tak baca Murakami, bro.

Adakah ini satu dosa? Entahlah. Dosa itu relatif. Tapi untuk mengadili kesusasteraan jepun hanya menerusi kanta Murakami, bagi aku, adalah jenayah yang terbesar kita boleh lakukan terhadap mereka (selepas mengebom Hiroshima dan membikin filem Dragon Ball versi Hollywood). Malahan, Murakami sendiri sangat terikut-ikut dengan pengaruh kesusasteraan Barat - senarai ini panjang, dari Raymond Chandler sehinggalah Franz Kafka. Ini mengakibatkan banyak otai-otai lama di sana tidak menyenanginya. Bagi mereka, Murakami ialah pembidaah dan harus dipaksakan harakiri. Dia tidak mewakili suara kita atau suara tradisi kita, mungkin bentak salah seorang pengarang mereka dengan katana besar di tangan mereka.

Jadi apa kita nak buat, kalau nak betul-betul faham kesusasteraan Jepun secara mutlak? Kena baca Memoirs of Geisha? Mungkin kita boleh mula dengan itu. Mungkin juga kita boleh mula dengan bacaan-bacaan yang lebih ringan. Baru-baru ini aku sedang cuba membaca Strange Weather in Tokyo (Hiromi Kawakami), tapi ehem, ia jadi sedikit tergendala. Tapi tak apa, aku sambunglah bila mood itu ada nanti.

Aku pun dah jadi sedikit muak dengan tema-tema yang berulang dalam Murakami. Daripada kucing bercakap, orang hilang, dimensi alternatif, sehinggalah muzik jazznya. Jangan salah faham. Aku tak kata Murakami bosan. Aku sendiri juga ada dipengaruhi gayanya (aku akui ini). Cuma mungkin aku perlu baca karya-karya pengarang Jepun lain juga. Ya, aku rasa begini lebih baik. Dan untuk tujuan itu, aku mahu mula memburu buku-buku Yukio Mishima. David Bowie, aku sukakan Space Oddity, tolong yakinkan aku bahawa kau ada selera sastera yang sedap. Aku merayu.

Jadi untuk tahun 2016, aku isytiharkan kepada kucingku, Aristotle, sebagai tahun aku tidak mahu membaca Murakami. Ya, akhirnya aku berani juga luahkan. Kalau kalian nampak aku baca Murakami, silalah rejam aku dan block blogspot ini. Report sekali ke google kerana aku telah memungkiri janji (dan mencetuskan kehuru-haraan kepada masyarakat internet).

Aristotle hanya menggoyang-goyangkan ekornya. Dia menolak sepasang teropong kepadaku dan menyuruhku melihat Ferris Wheel di I-City, semasa aku sedang menulis entri ini. Aku menurutinya. Aku mengangkat teropong dan mendekatkan ia ke wajahku dan menumpukan ke gerabak-gerabak yang berjuntaian. Di gerabak yang tergantung di atas sekali, ada sekujur tubuh sedang menyalakan pemetik api. Aristotle tanya kepadaku, "apa kau nampak?"

"Aku nampak... ada Johan Radzi yang lain sedang membakar Norwegian Wood dengan pemetik api."

"Bagus," kata Aristotle. "Sekarang kau sedang berjalan ke dimensi lain. Kau yang sini dan kau yang sana, adalah identiti yang lain. Selepas ini, kau bukanlah Johan Radzi yang sama lagi."

Aku tidak faham apa yang Aristotle mahu sampaikan. Aku cuma mengangkat bahu dan angguk-angguk. Oleh kerana dia kedengaran seperti kucing yang bijak malam ini, aku memberinya seekor ikan kering sebagai ganjaran. Dia menyambut dengan 'meow' yang lembut sebelum membahamnya rakus. Aku tersenyum, kucing memang lucu.

Jangan cakap kau pembaca tegar Murakami kalau kau tak kenal semua ini, natang!

Jangan cakap kau pembaca tegar Murakami kalau kau tak kenal semua ini, natang!Sputnik Sweetheart memang buku yang hebat, tapi ia bukanlah karya terbaik Murakami, sekurang-kurangnya dari piawaianku sendiri. Aku lebih sukakan Norwegian Wood dan Kafka On The Shore (dua buku pertama beliau yang aku baca), meskipun banyak orang menyebut The Wind Up Bird Chronicle sebagai magnus opusnya. Norwegian Wood menghempap tubuh kita dengan melankolianya; Kafka On The Shore pula datang sebagai ribut yang mengejutkan. Buat pertama kali aku berasa seperti sudah menemui kunci ajaib yang baru dalam pengalaman pembacaan. Aku terus-terusan mencari karya-karya lain yang ditulis penulis cum pelari marathon ini.

Tapi aku tidak mahu tulis ulasan. Tak, tak. Aku mahu katakan lebih mengenai pandanganku terhadap kesusasteraan Jepun. Itu hari semasa berbual dengan Karl, dia menyaranku supaya mula mencari Yukio Mishima. Ada sebuah karya Mishima yang amat disukai David Bowie, dan kau harus cuba membacanya. Ada banyak lagi buku menarik yang ditulis oleh bukan Murakami.

Benar, generasi aku adalah generasi pengagum Murakami. Kau tanyalah mana-mana budak hipster yang mengaku mereka membaca, rata-rata akan angkat tangan dan isytihar: ya, saya baca Murakami! Atau senang, tengok saja foto-foto instagram mereka. Haram, pasti sekurang-kurangnya ada sebuah buku Murakami. Tak hip lah kalau kau tak baca Murakami, bro.

Adakah ini satu dosa? Entahlah. Dosa itu relatif. Tapi untuk mengadili kesusasteraan jepun hanya menerusi kanta Murakami, bagi aku, adalah jenayah yang terbesar kita boleh lakukan terhadap mereka (selepas mengebom Hiroshima dan membikin filem Dragon Ball versi Hollywood). Malahan, Murakami sendiri sangat terikut-ikut dengan pengaruh kesusasteraan Barat - senarai ini panjang, dari Raymond Chandler sehinggalah Franz Kafka. Ini mengakibatkan banyak otai-otai lama di sana tidak menyenanginya. Bagi mereka, Murakami ialah pembidaah dan harus dipaksakan harakiri. Dia tidak mewakili suara kita atau suara tradisi kita, mungkin bentak salah seorang pengarang mereka dengan katana besar di tangan mereka.

Jadi apa kita nak buat, kalau nak betul-betul faham kesusasteraan Jepun secara mutlak? Kena baca Memoirs of Geisha? Mungkin kita boleh mula dengan itu. Mungkin juga kita boleh mula dengan bacaan-bacaan yang lebih ringan. Baru-baru ini aku sedang cuba membaca Strange Weather in Tokyo (Hiromi Kawakami), tapi ehem, ia jadi sedikit tergendala. Tapi tak apa, aku sambunglah bila mood itu ada nanti.

Aku pun dah jadi sedikit muak dengan tema-tema yang berulang dalam Murakami. Daripada kucing bercakap, orang hilang, dimensi alternatif, sehinggalah muzik jazznya. Jangan salah faham. Aku tak kata Murakami bosan. Aku sendiri juga ada dipengaruhi gayanya (aku akui ini). Cuma mungkin aku perlu baca karya-karya pengarang Jepun lain juga. Ya, aku rasa begini lebih baik. Dan untuk tujuan itu, aku mahu mula memburu buku-buku Yukio Mishima. David Bowie, aku sukakan Space Oddity, tolong yakinkan aku bahawa kau ada selera sastera yang sedap. Aku merayu.

Jadi untuk tahun 2016, aku isytiharkan kepada kucingku, Aristotle, sebagai tahun aku tidak mahu membaca Murakami. Ya, akhirnya aku berani juga luahkan. Kalau kalian nampak aku baca Murakami, silalah rejam aku dan block blogspot ini. Report sekali ke google kerana aku telah memungkiri janji (dan mencetuskan kehuru-haraan kepada masyarakat internet).

Aristotle hanya menggoyang-goyangkan ekornya. Dia menolak sepasang teropong kepadaku dan menyuruhku melihat Ferris Wheel di I-City, semasa aku sedang menulis entri ini. Aku menurutinya. Aku mengangkat teropong dan mendekatkan ia ke wajahku dan menumpukan ke gerabak-gerabak yang berjuntaian. Di gerabak yang tergantung di atas sekali, ada sekujur tubuh sedang menyalakan pemetik api. Aristotle tanya kepadaku, "apa kau nampak?"

"Aku nampak... ada Johan Radzi yang lain sedang membakar Norwegian Wood dengan pemetik api."

"Bagus," kata Aristotle. "Sekarang kau sedang berjalan ke dimensi lain. Kau yang sini dan kau yang sana, adalah identiti yang lain. Selepas ini, kau bukanlah Johan Radzi yang sama lagi."

Aku tidak faham apa yang Aristotle mahu sampaikan. Aku cuma mengangkat bahu dan angguk-angguk. Oleh kerana dia kedengaran seperti kucing yang bijak malam ini, aku memberinya seekor ikan kering sebagai ganjaran. Dia menyambut dengan 'meow' yang lembut sebelum membahamnya rakus. Aku tersenyum, kucing memang lucu.

Published on November 30, 2015 11:30

November 3, 2015

Rose & seekor kucing.

(kispen sempena hari kucing)

Kucing dan bebayang.

Kucing dan bebayang.

Jadi, apa pendapatmu tentang kucing? Tanya Rose kepadaku sambil bersandar di dinding. Di tangannya tergenggam erat seketul tin bir yang dia beli di bar sebelum ditutupi baru sekejap tadi. Dia meneguknya dan memandangku lagi, menantikan jawapan.

Mereka comel, jawabku sederhana. Selain itu, aku juga rasa mereka mementingkan diri. M di sebelahku hanya ketawa. Kucing yang kami sebutkan itu berhenti daripada berjalan dan merenung kami dari celah lorong tersebut. Separuh tubuhnya sudah dilitupi bayang. Telinga bergerak-gerak.

Mmm hmm, kata Rose. Kau rasa itu saja?

Ya, jawabku. Aku keluarkan Marlboro daripada kocek dan nyalakan sebatang. Malam semakin menyejuk. Hisap rokok pada waktu-waktu ini memang enak. Tambah lagi, kebekuan hanya menimbulkan melankolia yang kuat daripada dada kota mati ini.

Kau? Soalku kembali.

Kucing, katanya dalam basah-basah telo Sepanyolnya, ialah haiwan yang penuh misteri. Ia berjalan dengan elegant, menyimpan ribuan rahsia di sebalik mata bersinarnya. Mereka seperti mengetahui segala-galanya tentang dunia, tetapi masih tidak peduli. Mereka seksi dan menggoda, menarik kau dalam cara-cara mereka yang takkan bisa kau faham. Sebelum kau sedar, mereka sudah curi sesuatu daripadamu. Seperti ikanmu atau hatimu.

Ya, boleh juga jadi begitu, kataku ketawa. M juga turut ketawa. Wajahnya sudah merah padam dan aku yakin dia sedang mabuk teruk. Kalau ingin dikira dah lebih tiga tin dia habisi. Angin laut dari pelabuhan hanya terus mendodoikan kami lagi ke arah kelenaan. Aku menarik nafas dan melemparkan pandangan ke arah kapal-kapal di kejauhan.

Kau bercakap seperti penyair, Rose.

Boleh jadi, atau mungkin, kata Rose sambil melangkah kepadaku, perempuan-perempuan Sepanyol memang secara zahir dan batinnya penyair. Tangannya mencapai rokok di dalam kotak dan dia kepitkan dengan bibirnya. Hidungku menangkap bau wangian dari rambut kerintingnya. Dan jika kami mahu, kami juga boleh jadi kucing.

Aku hanya tersenyum. Malam Pulau Pinang itu berbumbungkan langit yang gelap. Tapi angin dingin, bunyi ombak lembut memukul-mukul jeti, kesunyian mimpi-mimpi orang tertidur begitu mencengkam; waktu berjengket perlahan dan jiwa muda kami mahu terus berjaga, berahi menanti pagi.

Kucing dan bebayang.

Kucing dan bebayang.Jadi, apa pendapatmu tentang kucing? Tanya Rose kepadaku sambil bersandar di dinding. Di tangannya tergenggam erat seketul tin bir yang dia beli di bar sebelum ditutupi baru sekejap tadi. Dia meneguknya dan memandangku lagi, menantikan jawapan.

Mereka comel, jawabku sederhana. Selain itu, aku juga rasa mereka mementingkan diri. M di sebelahku hanya ketawa. Kucing yang kami sebutkan itu berhenti daripada berjalan dan merenung kami dari celah lorong tersebut. Separuh tubuhnya sudah dilitupi bayang. Telinga bergerak-gerak.

Mmm hmm, kata Rose. Kau rasa itu saja?

Ya, jawabku. Aku keluarkan Marlboro daripada kocek dan nyalakan sebatang. Malam semakin menyejuk. Hisap rokok pada waktu-waktu ini memang enak. Tambah lagi, kebekuan hanya menimbulkan melankolia yang kuat daripada dada kota mati ini.

Kau? Soalku kembali.

Kucing, katanya dalam basah-basah telo Sepanyolnya, ialah haiwan yang penuh misteri. Ia berjalan dengan elegant, menyimpan ribuan rahsia di sebalik mata bersinarnya. Mereka seperti mengetahui segala-galanya tentang dunia, tetapi masih tidak peduli. Mereka seksi dan menggoda, menarik kau dalam cara-cara mereka yang takkan bisa kau faham. Sebelum kau sedar, mereka sudah curi sesuatu daripadamu. Seperti ikanmu atau hatimu.

Ya, boleh juga jadi begitu, kataku ketawa. M juga turut ketawa. Wajahnya sudah merah padam dan aku yakin dia sedang mabuk teruk. Kalau ingin dikira dah lebih tiga tin dia habisi. Angin laut dari pelabuhan hanya terus mendodoikan kami lagi ke arah kelenaan. Aku menarik nafas dan melemparkan pandangan ke arah kapal-kapal di kejauhan.

Kau bercakap seperti penyair, Rose.

Boleh jadi, atau mungkin, kata Rose sambil melangkah kepadaku, perempuan-perempuan Sepanyol memang secara zahir dan batinnya penyair. Tangannya mencapai rokok di dalam kotak dan dia kepitkan dengan bibirnya. Hidungku menangkap bau wangian dari rambut kerintingnya. Dan jika kami mahu, kami juga boleh jadi kucing.

Aku hanya tersenyum. Malam Pulau Pinang itu berbumbungkan langit yang gelap. Tapi angin dingin, bunyi ombak lembut memukul-mukul jeti, kesunyian mimpi-mimpi orang tertidur begitu mencengkam; waktu berjengket perlahan dan jiwa muda kami mahu terus berjaga, berahi menanti pagi.

Published on November 03, 2015 08:49

Seorang gadis Sepanyol dan kucing.

(kispen sempena hari kucing)

Kucing dan bebayang.

Kucing dan bebayang.

Jadi, apa pendapatmu tentang kucing? Tanya Rose kepadaku sambil bersandar di dinding. Di tangannya tergenggam erat seketul tin bir yang dia beli di bar sebelum ditutupi baru sekejap tadi. Dia meneguknya dan memandangku lagi, menantikan jawapan.

Mereka comel, jawabku sederhana. Selain itu, aku juga rasa mereka mementingkan diri. M di sebelahku hanya ketawa. Kucing yang kami sebutkan itu berhenti daripada berjalan dan merenung kami dari celah lorong tersebut. Separuh tubuhnya sudah dilitupi bayang. Telinga bergerak-gerak.

Mmm hmm, kata Rose. Kau rasa itu saja?

Ya, jawabku. Aku keluarkan Marlboro daripada kocek dan nyalakan sebatang. Malam semakin menyejuk. Hisap rokok pada waktu-waktu ini memang enak. Tambah lagi, kesunyia hanya menimbulkan melankolia yang kuat dari dada kota mati ini.

Kau? Soalku kembali.

Kucing, katanya dalam basah-basah telo Sepanyolnya, ialah haiwan yang penuh misteri. Ia berjalan dengan elegant, menyimpan ribuan rahsia di sebalik mata bersinarnya. Mereka seperti mengetahui segala-galanya tentang dunia, tetapi masih tidak peduli. Mereka seksi dan menggoda, menarik kau dalam cara-cara mereka yang takkan bisa kau faham. Sebelum kau sedar, mereka sudah curi sesuatu daripadamu. Seperti ikanmu atau hatimu.

Ya, boleh juga jadi begitu, kataku ketawa. M juga turut ketawa. Wajahnya sudah merah padam dan aku yakin dia sedang mabuk teruk. Kalau ingin dikira dah lebih tiga tin dia habisi. Angin laut dari pelabuhan hanya terus mendodoikan kami lagi ke arah kelenaan.

Kau bercakap seperti penyair, Rose.

Boleh jadi, atau mungkin, kata Rose sambil melangkah kepadaku, perempuan-perempuan Sepanyol memang secara zahir dan batinnya memang penyair. Tangannya mencapai rokok di dalam kotak dan dia kepitkan dengan bibirnya. Hidungku menangkap bau wangian dari pergelangan tangan halusnya. Dan jika kami mahu, kami juga boleh jadi kucing.

Aku hanya tersenyum. Malam Pulau Pinang itu berbumbungkan langit yang gelap. Tapi angin dingin, bunyi ombak lembut memukul-mukul jeti, kesunyian mimpi-mimpi orang tertidur begitu mencengkam; waktu berjengket perlahan dan jiwa muda kami mahu terus berjaga, menanti kehadiran pagi.

Kucing dan bebayang.

Kucing dan bebayang.Jadi, apa pendapatmu tentang kucing? Tanya Rose kepadaku sambil bersandar di dinding. Di tangannya tergenggam erat seketul tin bir yang dia beli di bar sebelum ditutupi baru sekejap tadi. Dia meneguknya dan memandangku lagi, menantikan jawapan.

Mereka comel, jawabku sederhana. Selain itu, aku juga rasa mereka mementingkan diri. M di sebelahku hanya ketawa. Kucing yang kami sebutkan itu berhenti daripada berjalan dan merenung kami dari celah lorong tersebut. Separuh tubuhnya sudah dilitupi bayang. Telinga bergerak-gerak.

Mmm hmm, kata Rose. Kau rasa itu saja?

Ya, jawabku. Aku keluarkan Marlboro daripada kocek dan nyalakan sebatang. Malam semakin menyejuk. Hisap rokok pada waktu-waktu ini memang enak. Tambah lagi, kesunyia hanya menimbulkan melankolia yang kuat dari dada kota mati ini.

Kau? Soalku kembali.

Kucing, katanya dalam basah-basah telo Sepanyolnya, ialah haiwan yang penuh misteri. Ia berjalan dengan elegant, menyimpan ribuan rahsia di sebalik mata bersinarnya. Mereka seperti mengetahui segala-galanya tentang dunia, tetapi masih tidak peduli. Mereka seksi dan menggoda, menarik kau dalam cara-cara mereka yang takkan bisa kau faham. Sebelum kau sedar, mereka sudah curi sesuatu daripadamu. Seperti ikanmu atau hatimu.

Ya, boleh juga jadi begitu, kataku ketawa. M juga turut ketawa. Wajahnya sudah merah padam dan aku yakin dia sedang mabuk teruk. Kalau ingin dikira dah lebih tiga tin dia habisi. Angin laut dari pelabuhan hanya terus mendodoikan kami lagi ke arah kelenaan.

Kau bercakap seperti penyair, Rose.

Boleh jadi, atau mungkin, kata Rose sambil melangkah kepadaku, perempuan-perempuan Sepanyol memang secara zahir dan batinnya memang penyair. Tangannya mencapai rokok di dalam kotak dan dia kepitkan dengan bibirnya. Hidungku menangkap bau wangian dari pergelangan tangan halusnya. Dan jika kami mahu, kami juga boleh jadi kucing.

Aku hanya tersenyum. Malam Pulau Pinang itu berbumbungkan langit yang gelap. Tapi angin dingin, bunyi ombak lembut memukul-mukul jeti, kesunyian mimpi-mimpi orang tertidur begitu mencengkam; waktu berjengket perlahan dan jiwa muda kami mahu terus berjaga, menanti kehadiran pagi.

Published on November 03, 2015 08:49

October 2, 2015

Ulasan: For Whom The Bell Tolls.

Ernest Hemingway, semasa Perang Saudara Sepanyol. 1937.

Ernest Hemingway, semasa Perang Saudara Sepanyol. 1937."Dying was nothing and he had no picture of it nor fear of it in his mind. But living was a field of grain blowing in the wind on the side of a hill. Living was a hawk in the sky. Living was an earthen jar of water in the dust of the threshing with the grain flailed out and the chaff blowing. Living was a horse between your legs and a carbine under one leg and a hill and a valley and a stream with trees along it and the far side of the valley and the hills beyond."

Barangkali For Whom the Bell Tolls ialah buku terbaik yang aku baca pada 2015. Penceritaan Hemingway mengenai Perang Saudara Sepanyol; dilapisi dengan tema-tema wujudiah seperti kematian, cinta, dan peperangan menjadikan buku ini satu magnus opus yang sukar diketepikan. Pengalaman dan pengamatan Robert Jordan, heronya, terasa jelas dan kerapkali bermain-main di minda. Dia seperti membawa kita ke zaman silam dan benar-benar hidup dalam suasana gerila, berjuang di samping orang-orang bukit yang berlawan di bawah panji Republik.

Tidak mungkin kita akan lupakan bibit-bibit percintaan Jordan bersama Maria, persahabatan dan kecekalan yang dipamerkan Anselmo yang berjiwa lembut, kelicikan Pablo menunggang kuda, hati prihatin Pilar dan tekad nya yang membulat untuk menumbangkan kuasa fasis yang semakin bermaharajalela. Malahan, babak El Sordo dibedil kapal terbang perang semasa dikepung tentera musuh, serta aksi pengeboman jambatan batu akan sentiasa menjadi ingatan yang menarik, tercetak dalam relung memori yang dikaitkan dengan buku ini. Akhir sekali, kau pun terdektik, celaka aku pun nak jadi gerila.

Imej kematian sangat jelas dipaparkan Hemingway menerusi perjalanan cerita. Di tengah-tengah hutan Segovia, Robert Jordan melabun bersama Pilar mengenai takdir dan ajal. Kekerasan peperangan serta kegilaan manusia terhadap ideologi, seterusnya menjadikan mereka binatang buas dalam setiap pertempuran. Robert Jordan tahu, ini bakal jadi operasi terakhirnya. El Sordo dan Pablo juga begitu. Pembacaan Pilar terhadap tapak tangan Jordan hanya menguatkan lagi ramalan mereka terhadap nasib gelap ini. Tapi mereka teruskan juga, kerana kekuatan fasis adalah seteru yang menggerunkan; jambatan batu itu sajalah yang boleh melumpuhkan strategi-strategi mereka. Jordan ada juga membayangkan jalan bunuh diri, tetapi dia segera pula mengelaknya. Jalan yang diambil mendiang bapanya itu memalukan Jordan. Dia melihat bapanya sebagai penakut; meskipun dia fahami apa yang memaksa bapanya sehingga melakukan tindakan yang sedemikian rupa. Dia membandingkan mendiang bapanya dengan mendiang datuknya, yang pernah bertempur dalam Peperangan Saudara Amerika; sempat hidup untuk menceritakan kisah-kisah keperwiraannya.

Selain itu, imejan kapal terbang perang juga begitu menghantui. Seolah-olah, setiap harapan terrbengkalai dengan datangnya deruman enjin kapal terbang perang dengan mesingan-mesingan yang melekat pada tubuh besinya. Senjata-senjata moden ini mendatangkan satu maksud, yakni, hanya dengan kelengkapan yang canggih sahajalah satu-satu pasukan itu akan menjuarai. Ini bukan lagi tentang maruah peperangan atau kehandalan di medan perang; segala-galanya sudah disifirkan dengan industri dan teknologi. Segala strategi dan perancangan dan serang hendap menjadi tidak bermakna bila dihadapkan dengan mortar dan kapal terbang perang. Anselmo, dengan menariknya, merenung:

"We must teach them. We must take away their planes, their automatic weapons, their tanks, their artillery and teach them dignity."

Ernest Hemingway bersama Joris Evens, serta dua anggota tentera semasa kemuncak Perang Saudara Sepanyol.

Ernest Hemingway bersama Joris Evens, serta dua anggota tentera semasa kemuncak Perang Saudara Sepanyol.Khabar angin mengatakan Hemingway menyemak manuskrip For Whom the Bell Tolls sebanyak berpuluh-puluh kali sebelum melepaskan ia untk diterbitkan. Ia mungkin benar, mungkin juga tidak. Tapi yang pasti, ini adalah buku peperangan klasik yang paling hidup dalam menggambarkan iklim-iklim zamannya. Lelaki harus baca buku ini. Mereka yang meminati perang dan sejarah harus baca buku ini. Dan mereka yang hidup dengan camaraderie dan maruah kejantanan sebati dalam darah daging mereka harus jadikan buku ini sebagai koran mereka; untuk dibaca dan dihidupkan dalam jiwa mereka yang keras dan kuat menentang.

Published on October 02, 2015 08:03

September 24, 2015

Keretapi di stesen malam.

Ada sesuatu yang nostalgia mengenai keretapi yang meninggalkan stesen pada waktu malam. Kau takkan menjejakkan diri ke luar dan terus ke kereta tanpa memandang ke belakang. Kau akan berdiri seketika selepas kau mengeluarkan diri daripada perut gerabak. Kau akan berdiri di tepi garisan; ingin melihat keretapi itu sebelum ia bergerak lagi.

Kau mahu lihat pintu dengan bunyi yang menyakitkan hati itu ditutup dengan aturan mekaniknalnya; kau mahu lihat wajah-wajah penumpang yang masih tersisa dengan kepenatan yang terpampang di wajah mereka menanti perhentian yang mereka tujui (dan kau berharap mereka akan menemui katil dan tidur dengan nyenyak sesudah sampai di destinasi kerana setiap manusia berhak untuk kemewahan tersebut); kau mahu lihat tingkap dan jendela yang kau menungkan tiga puluh minit tadi memandang jalan dan bandar dan memikirkan hal-hal kewujudan dan kesakitan dan kenangan yang hanya engkau seorang sahaja faham; dan selepas gerabak itu hidup dan meluncur sekali lagi di atas landasan itu dan pergi meninggalkan kau yang berdiri di sisi platofrm, barulah kau beredar. Kau memalingkan diri dan beredar dan kau berharap semoga kau tak naik keretapi dalam masa yang terdekat ini.

Kerana kau bencikan keretapi dan apa yang ia simbolkan; kau benci untuk duduk di dalam gerabak besi dengan orang-orang yang kau tak kenal dan permandangan luar yang asing; dan jauh di dalam sudut diri, kau tahu, kau masih seorang budak yang masih belum dewasa untuk bersemuka dengan realiti.

Published on September 24, 2015 05:31

Johan Radzi's Blog

- Johan Radzi's profile

- 8 followers

Johan Radzi isn't a Goodreads Author

(yet),

but they

do have a blog,

so here are some recent posts imported from

their feed.