Saïd Bouamama's Blog

May 12, 2025

Palestine et Moyen-Orient : Buts officiels de guerre et buts réels

Avertissement : Le présent article devait être publié dans le numéro de mai 2025 de la revue la revue « Les Possibles » (du Conseil scientifique d’Attac France). Il a été censuré avec l’explication suivante : « Après une semaine de réflexion et de discussion au sein de l’équipe de la revue Les Possibles, nous prenons la décision de ne pas publier ton texte. Malgré les allègements de formulation auxquels tu as consenti, il demeure une approbation de ce qui s’est déroulé le 7 octobre 2023. La revue ni l’association Attac ne peuvent faire preuve de la moindre complaisance, et encore moins, accepter de cautionner de tels massacres, ce qui à coup sûr serait très mal compris. Certes, ton texte met en évidence aussi l’effroyable génocide perpétré par le gouvernement israélien. Mais la condamnation de ce dernier ne compense pas l’acceptation du premier. Face à cette tragédie générale, croire que la stratégie du Hamas était susceptible de donner une perspective au peuple palestiinien se révèle être une vue funeste puisqu’aucune solution politique n’émerge, ni même la promesse de négociations ultérieures positives.Crois bien que nous sommes meurtris de cette monstrueuse situation, et désolés de devoir prendre notre décision. Crois bien aussi que cette dernière n’entame pas notre considération et nous espérons nous retrouver en de jours meilleurs« . Sans commentaire de ma part.

Au moment de la signature du cessez-le-feu de janvier dernier, un représentant des Nations-Unies résume l’état des dégâts matériels comme suit : « L’enclave est actuellement ensevelie sous 40 à 50 millions de tonnes de décombres […] Environ 30 milliards de dollars seraient nécessaires pour reconstruire Gaza, où près de 70 % des infrastructures, 60 % des maisons et 65 % des routes ont été détruites durant la guerre de 15 mois. » Selon l’Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’homme, le nombre de bombes larguées pendant les six premiers mois de la guerre [70 000 tonnes] dépassait déjà ceux de Londres en 1940-1941 [18300 tonnes], de Hambourg en 1943 [8500] et de Dresde en 1945 [ 3900 tonnes] ». Ces quelques chiffres suffisent pour distinguer la séquence de guerre actuelle de l’ensemble de toutes celles qui l’ont précédée depuis 1948 et la création de l’État d’Israël. Ils soulignent l’objectif de modifier structurellement le rapport des forces dans la région, non seulement pour Tel Aviv mais également pour Washington.

L’évolution rapide du contexte régional dans l’avant 7 octobre

Le contexte régional est en évolution particulièrement rapide avant le 7 octobre 2023. La séquence initiale de la période est une tendance offensive de longue durée des Etats-Unis et d’Israël, enclenchée avec les accords d’Oslo visant à isoler entièrement la résistance palestinienne par le biais des « accords d’Abraham ». Chacun des acteurs de ces accords poursuit ses propres objectifs en les acceptant dans une logique de réalpolitik froide et cynique. Hicham Alaoui, chercheur à Berkeley, analysait dans un texte antérieur au 7 octobre ces accords comme étant une alliance entre trois fondamentalismes, celui des évangélistes états-uniens, des fondamentalistes juifs en Israël et des « fondamentalistes étatiques » dans les pays arabes signataires des accords. Il résumait comme suit les objectifs de chacun d’entre eux avant le cataclysme du 7 octobre :

« Les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, voulaient relancer une hégémonie déclinante […] Les alliés (les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Maroc) faisaient miroiter les perspectives d’une normalisation avec Israël pour obtenir de nouveaux accords commerciaux, une assistance militaire et d’autres avantages. Le Maroc […] espérait qu’une main tendue vers Tel-Aviv allègerait les pressions exercées sur lui au sujet du Sahara occidental, avec à la clé une reconnaissance de la souveraineté de Rabat sur ce territoire. »

La dimension religieuse de l’accord n’est, selon nous, que l’enveloppe apparente, des intérêts économiques et géostratégiques en jeu dans la région. Les classes dominantes poursuivent toujours leurs intérêts en utilisant les moyens jugés les plus efficaces dans un contexte donné. Pour Washington, l’enjeu est, bien sûr, le contrôle du nœud stratégique mondial qu’est le Moyen-Orient. A l’intersection de l’Europe, de l’Asie et de l’Afrique, cette région occupe cette place de nœud depuis plusieurs siècles et a été une préoccupation centrale de toutes les puissances coloniales puis impérialistes depuis la naissance du capitalisme en Europe. C’est cette dimension de nœud stratégique qui est la base matérielle du soutien occidental inconditionnel à Israël qu’illustre une nouvelle fois le génocide actuel. C’est également elle qui dicte les axes centraux de la stratégie états-unienne : contrecarrer la dynamique économique des BRICS et en particulier de la Chine, isoler l’Iran avant de pouvoir l’abattre, imposer Israël comme puissance régionale dominante et comme gérant local des intérêts occidentaux.

Pour mener à bien ces buts stratégiques, l’isolement de l’Iran était un impératif. Il en a découlé l’exacerbation volontaire du pseudo antagonisme shiite-sunnite. La grille de lecture religieuse, volontairement promue par Washington, permet de masquer les enjeux matériels et stratégiques réels qui sont mondiaux, en les évoquant comme étant de dimension uniquement régionale. Ils ne seraient, selon le discours dominant, politiquement et médiatiquement que le résultat d’un « impérialisme iranien » auquel résistent les États sunnites. Cette grille réductrice de lecture a justifié à partir de 2015, l’intervention militaire au Yémen de la coalition menée par l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis et le soutien des États-Unis.

Cette séquence initiale prend fin au cours de l’année 2023 qui voit le monde connaître une brusque accélération. Plusieurs facteurs se sont cumulés à partir de 2021 pour produire cette accélération sous le regard momentanément impuissant de Washington. Le premier d’entre eux est la percée économique chinoise dans la région et ses traductions diplomatiques. Le Golfe assure désormais 40 % des besoins chinois de pétrole. La sécurisation de cet approvisionnement se traduit par une activité diplomatique intense avec d’une part la signature en mars 2021 d’un accord de coopération stratégique d’une valeur de 450 milliards de dollars états-uniens et d’autre part l’organisation en décembre 2022 de trois sommets en Arabie Saoudite lors de la visite du président chinois dans ce pays : un sommet Chine-pays du Golfe, un autre Chine-Pays Arabes et enfin un sommet Chine-Arabie Saoudite.

Le second facteur est l’impasse militaire au Yémen. Cette guerre a couté plus de 100 milliards de dollars au royaume saoudien sans atteindre aucun des buts de guerre. Le troisième facteur est le « coût moral » de cette guerre considérée par les Nations-Unies comme la pire catastrophe humanitaire au monde. Le cumul de ces facteurs a conduit au cataclysme pour les États-Unis qu’a été le rétablissement des relations diplomatiques entre l’Arabie Saoudite et l’Iran en mars 2023 à la suite de négociations secrètes qui se sont déroulées sous médiation chinoise. L’allié historique des États-Unis renoue les liens diplomatiques avec « l’ennemi shiite » que Washington a mis tant d’effort à construire, de surcroît sous médiation de la Chine, considéré comme « l’ennemi numéro un » depuis l’adoption par les États-Unis de la théorie du « pivot asiatique » au tournant de la décennie 2010. Une nouvelle fois était vérifié l’adage attribué à De Gaulle : « Les États n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts ».

La signification stratégique du 7 octobre

Le contexte récent d’accélération brusque de l’histoire est incontournable pour comprendre à la fois l’offensive militaire palestinienne du 7 octobre et ses objectifs, la violence de la réaction israélienne encouragée par Washington et le rapport des forces actuel après 18 mois de génocide. C’est en effet cette mutation du contexte régional qui a conduit les organisations de résistance palestinienne à considérer, à juste titre, que la situation était propice à briser la dynamique des accords d’Abraham. Ceux-ci avaient en effet imposé un isolement de la résistance palestinienne, une colonisation accrue, la transformation de Gaza en prison à ciel ouvert pour ses deux millions d’habitants et la disparition de la question palestinienne de l’agenda politique et diplomatique mondial. L’objectif premier et le résultat du 7 octobre est bien le gel momentané de la dynamique des accords d’Abraham et le retour de la question palestinienne qui s’impose de nouveau en haut des agendas.

Cet objectif est partagé par l’ensemble des organisations de la résistance palestinienne. L’opération « déluge Al-Aqsa » du 7 octobre n’est pas seulement celle du « Hamas » comme l’ont affirmé et l’affirment encore la plupart des médias. Cinq autres organisations participèrent à cette opération militaire allant du Djihad Islamique au Front Populaire de Libération de la Palestine (FPLP) qui se réclame du marxisme. Même si le Hamas a une importance prépondérante, nous sommes loin de la réduction dominante à une action menée par des fanatiques islamistes.

Pour parvenir à un tel résultat une opération militaire d’envergure était nécessaire. L’attaque simultanée des bases militaires israélienne du pourtour de la bande de Gaza et des villes proches de celles-ci par des commandos franchissant le mur de séparation à pied, à moto, en voiture, en camion ou en ULM, regroupe près de 3000 combattants. L’objectif de l’opération est de faire le maximum d’otages pour négocier ensuite la libération de prisonniers palestiniens. S’appuyant sur l’estimation de la sécurité sociale israélienne, la dépêche AFP du 15 décembre 2023 évalue comme suit le nombre de victimes : « Le nombre de morts de l’attaque est aujourd’hui de 695 civils israéliens, dont 36 enfants, ainsi que 373 forces de sécurité et 71 étrangers, ce qui donne un total de 1 139 hommes. » Le nombre d’otage est estimé par les autorités israélienne à 240. Ces quelques chiffres suffisent à souligner l’ampleur inédite de l’opération. Ils mettent aussi en exergue la disproportion de la riposte israélienne. L’UNICEF présente comme suit le bilan humain de cette riposte au 24 avril : 51 266 tués dont 15 613 enfants et 11200 disparus.

Un an après le 7 octobre 2024, l’historien Vincent Lemire analyse comme suit ce qu’il appelle un « tournant radical » : « Le 7 octobre est un tournant radical. Ce conflit a connu une succession de guerres interétatiques (1948, 1967 et 1973), d’intifadas (1987 et 2000), puis l’échec des accords d’Oslo (1993) et, enfin, les accords d’Abraham (2020). Le 7 octobre a mis fin au mirage des accords de paix du passé, et à cette illusion de croire que des accords commerciaux entre Israël et des régimes autoritaires arabes pourraient régler la question palestinienne. »

Le 7 octobre a eu aussi pour résultat de faire voler en éclat le roman sécuritaire israélien posant une invulnérabilité totale de l’État israélien en raison de sa supériorité technologique militaire et de services de renseignements affichés comme infaillibles. Ce roman sécuritaire a été consciemment et durablement diffusé pour produire un sentiment de sécurité quasi-total au sein de la population israélienne. En janvier dernier, la correspondante du Monde à Tel-Aviv titrait son article, « En Israël, une émigration sans précédent » en expliquant : « Des milliers d’Israéliens, parfois des familles entières, ont quitté le pays pour s’installer à l’étranger. En cause, l’insécurité et la guerre à Gaza, mais aussi la politique du gouvernement Nétanyahou et le poids de la religion dans le pays. » Le bureau central des statistiques israélien évalue en décembre 2024 ces départs comme suit pour l’année 2023 : « 82 700 personnes ont quitté Israël en 2024, tandis que 23 800 seulement y sont revenues. » Du jamais vu depuis la création de l’État d’Israël. La situation est similaire à la frontière libanaise où le sentiment d’insécurité n’a jamais été aussi important. L’idée d’une politique de dissuasion efficace par la menace permanente d’une intervention au Liban n’est plus crédible pour un nombre grandissant d’Israéliens.

De même, le discours officiel israélien sur la résistance palestinienne est largement fragilisé. Celui-ci affirmait une perte de puissance de cette résistance qui ne tenait plus que par le soutien extérieur, et en particulier celui de l’Iran. Depuis plusieurs décennies, l’axe central de la défense officiellement énoncé était la fameuse « menace iranienne », les territoires palestiniens étant considérés au mieux comme entièrement maitrisés et au pire comme maitrisables rapidement. L’opération « déluge Al-Aqsa » dément l’image d’une résistance palestinienne réduite à quelques groupuscules. Elle atteste de la capacité de cette résistance à mener des attaques de grande envergure. Enfin l’ampleur du soutien états-unien est venue souligner aux yeux de tous, l’impossible « sécurité » sans une dépendance extrême à une puissance extérieure. Certes les États-Unis n’ont jamais ménagé dans le passé l’aide économique et militaire à Tel-Aviv mais jamais dans les proportions actuelles : déploiement de navires de guerre, livraison massive d’armes, soutiens logistiques, etc.

Ces quelques facteurs indiquent que le 7 octobre a produit une modification brusque et radicale du rapport de force régional en faveur des Palestiniens. La violence de la réponse israélienne, c’est-à-dire le génocide ignoble perpétré depuis une année et demie, est incompréhensible sans la prise en compte de ce changement inattendu. Loin de n’être que le résultat d’une simple « folie » d’un Netanyahou, elle est d’abord une tentative d’inverser tout aussi radicalement le nouveau rapport de force produit par le 7 octobre.

Buts de guerre affichés et buts de guerre réels

Le génocide en cours s’est déployé à partir de trois buts de guerre affichés dès le début du carnage : « éradiquer le Hamas, libérer les otages et empêcher Gaza de demeurer une menace pour la sécurité d’Israël. » Quatre mois plus tard, il revient à la charge pour rappeler ces buts et promettre que « La victoire est à portée de main. Cela ne se compte pas en années ou en décennies, c’est une affaire de mois ». Outre le caractère contradictoire du but de la « libération des otages » et de celui « d’éradiquer le Hamas », ces buts de guerre sont impossibles à atteindre. Comme souvent dans les guerres coloniales, les militaires sont plus lucides à l’image du porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari qui déclare à la télévision le 19 juin 2024 : « Le Hamas est une idéologie, on n’élimine pas une idéologie. Dire qu’on va faire disparaître le Hamas, c’est jeter de la poudre aux yeux du public. »

L’élargissement officiel des buts de guerre le 17 septembre 2024 est tout autant irréaliste. Le communiqué de ce jour annonce comme suit cet élargissement : « le retour en toute sécurité des habitants du nord (du pays) dans leurs maisons. » Le nouveau but de guerre est précisé la même semaine sur le plan des moyens : « détruire toute la structure militaire du Hezbollah, qui s’est construite sur deux décennies. » Le chercheur et expert militaire au Centre français de recherche sur le renseignement, Olivier Dujardin, évalue comme suit le réalisme d’un tel but : « On ne détruit pas une organisation comme le Hezbollah. Même l’élimination de tous ses membres n’engendrerait pas sa disparition parce que la raison et les conditions qui président à son existence sont toujours d’actualité. Lorsque vous affrontez une organisation comme le Hezbollah, qui peut compter 50 000 ou 100 000 combattants selon les sources, et que vous décapitez des têtes, subitement vous avez affaire à une myriade de cellules qui vont mettre un certain temps à se réunifier, mais cela se produira en fin de compte […]. Les Israéliens achètent du temps pour quelques semaines ou quelques mois uniquement. »

Les buts de guerre irréalistes de Netanyahou ne signifient pas une irrationalité du premier ministre israélien. La réduction courante de Netanyahou à un dément entièrement déconnecté de la réalité n’aide en rien à comprendre la situation. Les buts de guerre irréalistes de Netanyahou ne sont, à notre sens, que des paravents visant à masquer ses véritables buts de guerre : redessiner l’ensemble de la carte régionale. Ce but central de guerre partagé depuis longtemps avec les néoconservateurs états-uniens suppose un redécoupage des frontières avec la Syrie et le Liban, une mise en dépendance totale de la Jordanie et de l’Égypte, une mise au pas de l’Iran, une déportation massive des Palestiniens et une suprématie régionale reconnue contractuellement à Israël.

É léments de bilan d’une guerre génocidaire

Un an et demi après le début d’une guerre génocidaire annoncée comme ne devant durer que « quelques mois », aucun des buts de guerre n’est atteint. Non seulement le Hamas et le Hezbollah n’ont pas été éradiqués mais Tel-Aviv a été contraint de négocier des cessez-le-feu avec eux. Cet échec stratégique ne doit cependant pas conduire à sous-estimer l’ampleur des victoires tactiques obtenues par un déploiement inédit des forces militaires dans la région, des dépenses militaires tout autant sans précédent et une violence génocidaire durable sans limite. Les coups portés tant aux forces de la résistance palestinienne et à la principale d’entre elles, le Hamas, sont sérieux. Ils affaiblissent considérablement et durablement les capacités d’action militaire de ces forces. Il en est de même au Liban avec le Hezbollah.

Depuis le 7 octobre, Netanyahou a réaffirmé Israël comme première puissance militaire régionale. Cette démonstration de force, entièrement disproportionnée au regard des forces adverses, est incompréhensible sans la prise en compte de l’ampleur des effets du 7 octobre sur la société israélienne, sur le peuple palestinien et plus largement sur l’ensemble des peuples de la région. Il s’agissait de tenter de rétablir le mythe de l’invincibilité de l’armée israélienne, même au prix d’un génocide. L’image internationale d’Israël, la vie des otages, les équilibres internes à la société politique israélienne, etc., tout a été sacrifié à cette préoccupation première de court terme. Le prix à payer est lourd. Israël n’a jamais été aussi discrédité aux yeux de l’opinion publique mondiale. La plainte pour génocide devant la Cour Internationale de Justice déposée par la République Sud-africaine a été rapidement soutenue par quinze pays. Les pays reconnaissant un Etat palestinien se multiplient à l’image de l’Espagne, de l’Irlande, de la Norvège, de la Slovénie ou de l’Arménie. Le Tribunal Pénal International émet un mandat d’arrêt contre Netanyahou et son ministre de la Défense en novembre 2024 suite à son enquête pour crime de guerre. Ces faits soulignent que la victoire militaire se réalise au prix d’une défaite morale massive qui, elle, est de long terme.

La victoire militaire tactique d’Israël ne s’accompagne d’aucune victoire politique. Aucune distance ne s’est installée entre le peuple palestinien et ses organisations de résistance, ni entre le Hezbollah et les habitants du Sud-Liban. Une des fonctions de la violence totale de l’armée israélienne était justement de produire une telle fracture. L’image des retours de réfugiés au moment des cessez-le-feu tant à Gaza qu’au Liban atteste d’un échec complet dans ce domaine. C’est en brandissant des drapeaux du Hamas et du Hezbollah que les réfugiés rentrent chez eux se réinstaller dans des ruines. Or toute l’histoire des luttes de libération nationale atteste que les victoires militaires sans victoire politique peuvent certes affaiblir l’adversaire, mais ne peuvent pas le vaincre et encore moins l’éradiquer comme le clame Netanyahou.

Après, par exemple, les massacres de Sétif, Guelma et Kherrata en Algérie en 1945 qui ont fait plusieurs dizaines de milliers de morts, le général Duval en charge de ce crime résumait comme suit la situation : «Je vous ai donné la paix pour dix ans ; si la France ne fait rien, tout recommencera en pire et probablement de façon irrémédiable . » L’adolescent Kateb Yacine témoin de cette violence, explique, lui, les effets sur sa trajectoire de ce spectacle macabre : « C’est en 1945 que mon humanitarisme fut confronté pour la première fois au plus atroce des spectacles. J’avais vingt ans. Le choc que je ressentis devant l’impitoyable boucherie qui provoqua la mort de plusieurs milliers de musulmans, je ne l’ai jamais oublié. Là se cimente mon nationalisme. » Les enfants et adolescents qui constituent désormais la « génération du génocide » connaîtront logiquement des effets similaires. En janvier 2025, le secrétaire d’État états-unien Anthony Blinken le constate déjà: « Sans […] un horizon politique crédible pour les Palestiniens, le Hamas – ou quelque chose d’autre aussi abject et dangereux – repoussera […], nous estimons que le Hamas a recruté presque autant de nouveaux militants qu’il en a perdus. » La situation est, bien entendu, similaire au Liban pour le Hezbollah.

Le tournant de 2025

La chute de Bachar Al-Assad puis l’arrivée de Trump au pouvoir sont deux évènements qui modifient considérablement le rapport des forces. La nouvelle configuration supprime une base arrière des résistances palestinienne et libanaise, isole encore plus l’Iran et supprime toutes les limites, même formelles, aux plans de chirurgie politique et territoriale de Netanyahou. S’estimant, à juste titre, dans une situation historique inédite depuis la Nakba, il pense pouvoir désormais assumer ses buts réels de guerre. Il ne s’agit plus d’ « éradiquer le Hamas » mais de transformer Gaza et la Cisjordanie en espaces invivables afin de susciter un exode massif. L’objectif n’est plus d’installer une administration palestinienne entièrement dépendante de Tel-Aviv mais d’accélérer considérablement la colonisation. Le but n’est plus de sécuriser les frontières sud du Liban mais d’imposer un désarmement du Hezbollah pour le moins et une transformation des frontières pour le mieux. La même logique prévaut en Syrie où l’objectif d’une présence durable est affirmé au prétexte de la mise en place d’une « zone de sécurité ».

Le discours de Donald Trump sur « Gaza-Riviera » le 4 février n’est pas un simple délire de mégalomane. Il vise à choquer par son maximalisme afin de rendre acceptable des « solutions » intermédiaires tout aussi inacceptables. Il permet de banaliser l’idée de déportation massive en orientant le débat sur les conditions de celle-ci. Les violations des cessez-le-feu en Palestine comme au Liban et l’installation durable de troupes israéliennes en Syrie inaugurent une nouvelle stratégie militaire pour les atteindre. Sans être exhaustif, abordons quelques-uns de ces axes stratégiques.

Le premier est une pression politique et diplomatique du gouvernement états-uniens sur le Liban, associée à la poursuite de bombardements israéliens pour obtenir un désarmement du Hezbollah. Compte-tenu de l’état de l’armée libanaise, un tel désarmement signifierait un Liban sans aucune capacité de défense. Le second axe est la destruction de l’ensemble des capacités militaires syriennes, malgré un nouveau gouvernement pour le moins conciliant avec Tel-Aviv. Dans la foulée, l’argument sécuritaire est mis en avant pour justifier une zone de sécurité durable. Le troisième axe est, bien entendu, l’Iran sur qui il s’agit d’exercer une pression forte pour que Téhéran se replie dans une posture uniquement défensive et d’arrêt du soutien aux résistances libanaise et palestinienne.

Concernant la Palestine, tant à Gaza qu’en Cisjordanie, le changement militaire inauguré avec la reprise de la guerre, le 18 mars, prend la forme du discours sur les « zones tampons » qui ne sont rien d’autre qu’une annexion. Les bombardements et assassinats de personnalités de la résistance, qui étaient les formes principales de l’intervention militaire depuis le 8 octobre, cèdent le pas à l’occupation pure et simple. Simultanément est poursuivie la destruction méthodique de toutes les conditions d’existence, et en particulier des infrastructures [scolaires, médicales, religieuses, etc.] dans les zones non annexées. La visée est, bien entendu, d’installer un sentiment d’impuissance, de diffuser un désarmement moral, de produire une logique de renoncement, de fabriquer un consentement à l’exil. Loin d’être aveugles, les opérations militaires israéliennes sont au contraire assises sur ces visées de démoralisation collective.

Au moment où nous terminons cet article, aucun signe de réussite de la nouvelle stratégie n’est repérable en dépit d’une vie quotidienne devenue cauchemardesque en Palestine. La prudence même avec laquelle l’armée israélienne évite tout contact militaire direct avec les villes palestiniennes indique que le Hamas est loin d’être « éradiqué ». La révolte massive espérée des Palestiniens contre les organisations de la résistance n’a pas eu lieu. Les rêves d’un accord avec les pays voisins pour qu’ils accueillent les Palestiniens sont enterrés, les gouvernements de ces pays ne pouvant pas assumer devant leur peuple la complicité avec une telle déportation. Au Liban, le Hezbollah, qui est fortement affaibli mais qui demeure la principale force militaire du pays, a rejeté totalement l’idée même d’un désarmement. Les tentatives états-uniennes d’obtenir de l’Arabie Saoudite et des Émirats une reprise de la guerre contre les Houtis ont reçu une fin de non-recevoir pour les mêmes raisons. En Iran, malgré les menaces et ultimatums de Trump, celui-ci ouvre des négociations avec Téhéran, ruinant les rêves de Netanyahou d’une guerre rapide et totale. Même le nouveau régime syrien est obligé de reculer officiellement sur ses annonces d’une signature d’accords d’Abraham avec Tel-Aviv en 2026, tant a été forte la réaction populaire.

Le panorama actuel est loin d’être celui d’une réussite stratégique israélienne. Il fait plus penser à une logique du bourbier et de l’enlisement.

Hicham Alaoui, Les accords d’Abraham, expression d’une alliance religieuse fondamentaliste, Orient XXI du 12 octobre 2023 [l’auteur précise que son analyse a été écrite avant le 7 octobre].

Seule une autre région, l’Asie du Sud-Est revêt également cette dimension de nœud stratégique mondial avec sa part de 40 % du commerce transocéanique mondial. Elle est sans surprise également un lieu d’affrontement permanent, en particulier sino-états-unien.

« Under Pressure : Houthis Target Yemeni Government with Economic Warfare », Middle East Institute, 27/02/2023

« Yémen: pire catastrophe humanitaire au monde, la sortie de crise exige un dialogue politique entre les parties, selon de hauts responsables onusiens »,

Dépêche AFP du 15-12-2023.

Unicef, Israël-Territoires palestiniens : après le cessez-le-feu, l’incertitude, consultable sur le site de l’UNICEF, https://www.unicef.fr

Vincent Lemire, Le 7 octobre est un tournant radical, La Chronique, magazine d’Amnesty International du 7-10-2024.

Isabelle Mandraud, En Israël, une émigration sans précédent, Le Monde du 28 janvier 2025.

« En Israël, une “fuite des cerveaux” massive en 2024 », Courrier International du 2 janvier 2025.

Conférence de presse de Benjamin Netanyahou, Dépêche AFP du 7 février 2024.

Dépêche AFP du 19 juin 2024.

« «Le retour des habitants du nord d’Israël, nouveau but de guerre pour Netanyahou », Communiqué du bureau du premier ministre, AFP du 17 septembre.

Ghazal Golshiri et Hélène Sallon, L’embarras de l’Iran face à l’offensive israélienne contre le Hezbollah, Le Monde du 25 septembre 2024.

« Israël rêve d’un « nouveau Moyen-Orient », mais à quelle réalité se heurtera-t-il ? », The Conversation du 29 octobre 2024.

Lettre du général Duval au gouvernement français du 16 mai 1945, cité dans Guy Pervillé, La guerre d’Algérie, PUF, Paris, 2021, p. 34.

Boucif Mekhaled, Entretien avec Kateb Yacine du 21 juillet 1984, dans Chronique d’un massacre, 8 mai 1945, Paris, Édition Syros, 1995.

Le Monde du 14 janvier 2025.

December 5, 2024

December 3, 2024

June 5, 2023

La guerre d’Algérie en France. Entretien avec Saïd Bouamama

Cet Interview est paru initialement dans le numéro 11 de la revue Solidaritat Automne/Hiver 2022

1 – À la suite des articles et entretiens que tu as bien voulus nous donner, et nous t’en remercions, nous aimerions axer cet entretien, plus particulièrement, sur la Guerre d’Algérie et ses effets à long terme. Ainsi, pourrait-on analyser le racisme qui sévit en France depuis longtemps mais qui s’est accentué ces dernières années (avec l’aide de l’État) comme l’une des conséquences de la Guerre d’Algérie, l’indépendance du peuple algérien, la fin de cette colonie, une grande défaite de l’Empire colonial français. Le racisme qui sévit en France n’étant pas, cela va de soi, uniquement causé et déterminé par son histoire coloniale. Cette question serait-elle trop simpliste, trop politique, trop sociologique ?

Le lien entre racisme et histoire coloniale est, selon moi, celui d’une interaction permanente. Il est vain de rechercher un lien de causalité unique que ce soit pour expliquer la colonisation par le racisme ou le racisme par la colonisation. Nous sommes en présence avec la double histoire du racisme français et de la colonisation de deux histoires qui se mêlent en continu, s’influencent mutuellement de manière permanente, agissent et réagissent l’une à l’autre à chaque séquence historique, se coproduisent à chaque période. Si le racisme français a existé avant la colonisation, s’est cependant celle-ci qui dès ses premiers pas lui donne un champ d’extension et une généralisation sans précédent. Le besoin de légitimer [aux yeux des français eux-mêmes comme aux yeux des indigènes coloniaux] par une hiérarchisation de l’humanité une surexploitation absolue est au cœur du processus de production du racisme colonial. C’est pourquoi l’esclave puis l’indigène colonial peuvent être considérés comme la force de travail idéale du capitalisme ascendant, celle permettant de soustraire la plus-value la plus conséquente dans l’état des forces productives de l’époque. C’est pourquoi aussi une définition possible du colonialisme est de le définir comme un processus d’exportation et de généralisation par la force brutale des rapports capitalistes.

Le racisme colonial ainsi produit ne s’arrête pas aux frontières de la colonie. Il imbibe l’ensemble des rouages de la société colonisatrice. Bien sûr la profondeur de l’imprégnation coloniale et du racisme qui lui est consubstantiel varie selon chacun de ces rouages. Il sera par exemple beaucoup plus prégnant dans les forces de l’ordre [et leur importation d’un savoir-faire répressif expérimenté à grande échelle dans les colonies] ou dans les contenus des livres scolaires ou au contraire dans leurs silences. Une telle imprégnation explique pourquoi le racisme colonial ne peut pas prendre fin avec la colonisation directe [c’est-à-dire la colonisation sous la forme d’une occupation militaire]. Le racisme colonial mute dans la séquence historique des décolonisations pour pouvoir perdurer dans ses fonctions. En devenant un racisme néocolonial centré sur une approche culturaliste [des peuples du sud, de leurs difficultés économiques, des immigrés qui en sont issus, etc.], il continue à justifier une inégalité structurelle produite par l’exploitation économique et la domination politique. En justifiant une construction pyramidale de la société française ayant à sa base le travailleur immigré, il légitime la surexploitation de celui-ci, comme jadis le racisme colonial justifiait la surexploitation de l’indigène colonial. Ces remarques déjà pertinentes pour toutes les colonisations, le sont encore plus lorsque cette colonisation était de peuplement comme pour l’Algérie. Une colonisation de peuplement impacte en effet plus profondément [par les richesses qu’elle permet, le nombre de familles concernées directement ou indirectement, etc.] la société colonisatrice.

Le racisme perdurera en conséquence tant que subsisteront ces besoins de légitimation. Il en découle plusieurs conclusions. La première conclusion est le lien entre racisme et capitalisme. Sans entrer dans le débat complexe sur l’existence ou non d’un racisme précapitaliste, il est incontestable que depuis l’apparition du capitalisme, il est suivi comme son ombre du racisme. La seconde conclusion est la nécessité de mener le combat pour la décolonisation de la société française et de ses institutions c’est-à-dire pour la débarrasser de tous les héritages [et ils sont nombreux] liés à la longue séquence coloniale. La troisième conclusion est la nécessité de relier le combat antiraciste et le combat anti-impérialiste. Tant que la France continuera à entretenir avec ses anciennes colonies des liens d’exploitation économique, elle aura besoin du racisme. Nous ne sommes pas seulement en présence d’un passé qui ne passe pas mais également en présence d’une production du présent de la société française.

2 – Comme tu l’écrivis dans le précédent numéro de Solidaritat (n°10, page 22) : Frantz Fanon a été le premier et est encore un des rares aujourd’hui à souligner que la colonisation ne faisait pas seulement des dégâts sur les peuples colonisés mais également chez les peuples des pays des États colonisateurs, pourrais-tu préciser ton propos à partir de ses arguments, au sujet, par exemple, de la bataille de Paris, du coup d’État du 13 mai 1958, de la création de l’OAS, au sujet des rapatriés, en général, et de leur longue détestation (pour certains), car dès 1962 des colons sabotent l’économie algérienne) ?

Nous faisions référence dans cette phrase à la thèse de « l’ensauvagement du colonisateur » formalisée d’abord par Aimé Césaire puis développée par Frantz Fanon. Pour Césaire en effet le nazisme n’innove pas par les techniques de violence de masses qu’il met en œuvre [camps de concentration, expérimentation médicale, expropriation violente, etc.] mais par le fait qu’il applique pour la première fois ces techniques à d’autres « blancs » alors qu’auparavant elles n’étaient utilisées que dans les colonies. De telles violences et de tels dénis de dignité ne sont possibles qu’en éliminant les victimes de notre humanité et en les projetant dans une différence absolue empêchant toute comparaison avec nous-même. C’est ce processus qui permet d’être un père de famille affectueux tout en pratiquant la torture sous l’uniforme. C’est cette logique qui permet de se considérer comme démocrate et d’être aveugle aux violences meurtrières touchant les manifestants du 17 octobre 1961. L’hypothèse d’une opinion publique ignorante des faits en 1961 n’est, selon nous pas viables, tout comme celle d’une opinion publique métropolitaine ignorante des horreurs coloniales pendant 132 ans.

L’ampleur des manifestations du 17 octobres 1961 [plusieurs dizaines de milliers], si justement dénommées « la bataille de Paris » par Jean-Luc Einaudi, le nombre de victimes [entre 200 et 300 dans l’état des savoirs actuels], celui des personnes emprisonnées [plus de 12 000], les articles de presse du lendemain qui évoquent des disparitions, des violences et des internements, etc., tous ces faits empêchent de considérer comme suffisante l’hypothèse de l’ignorance pour expliquer l’absence de réaction de l’opinion publique française à ces violences d’Etat massives et meurtrières. L’Humanité du 18 octobre écrit ainsi : « Sur ce qu’a été cette tragique journée d’hier, nous ne pouvons tout dire. La censure gaulliste est là. Et l’Humanité tient à éviter la saisie pour que ses lecteurs soient, en tout état de cause, informés de l’essentiel. » A l’autre bout de l’échiquier politique, le journal Paris-Jour du 18 octobre ne cache pas la réalité même s’il la décrit de manière particulière : « de violentes manifestations nord-africaines … C’est inouï ! Pendant trois heures 20 000 musulmans algériens ont été les maîtres absolus des rues de Paris. »

Bien sur la censure et le mensonge d’Etat empêchent de mesurer précisément l’ampleur de la violence répressive mais l’ignorance ne peut être invoquée. Beaucoup savaient et sont restés inactifs. La raison essentielle est l’état de l’opinion publique encore largement imbibée d’un racisme colonial. Les représentations sociales de l’Algérien violent, fanatique, impulsif, etc., diffusées par de multiples canaux depuis 130 ans contribuaient à déformer puissamment le regard sur la réalité. Les partis de gauche hésitent à s’opposer frontalement à cette opinion publique. Quelques mois après, le 8 février 1962, se sont des français qui sont touchés par la répression à Charonne. La mobilisation sera d’une toute autre nature : plusieurs centaines de milliers de manifestants participeront aux funérailles des victimes de Charonne alors qu’aucune manifestation publique n’a eu lieu pour celle du 17 octobre 1961.

Si nous nous sommes étendus sur la bataille de Paris, elle est loin d’être la seule concernée par cet ensauvagement du pays colonisateur. La logique est la même pour de nombreuses autres questions : la pratique de la torture quelques années à peine après l’occupation nazie, une opinion publique française acquise à la thèse de l’Algérie française jusqu’aux dernières années de la guerre d’Algérie, etc. Il faudra attendre le retour de cercueils d’appelés pour que se fissure cette opinion publique colonialiste. C’est cela que décrivent Césaire et Fanon dans la thèse de l’ensauvagement : l’acceptation de l’inacceptable et du traitement sauvage pour certains que l’on a exclu de notre humanité.

3 –Au hasard de la lecture de documents, on peut trouver, par exemple, dans un numéro spécial des Lettres françaises : Algérie 1954-1962 : la mémoire ensablée (avril 1992, page 11), ce passage, en entrefilet :… il suffit de savoir que s‘est mis en place en Algérie un système totalitaire ; encouragé par le système politique de la IVème et de la Vème République qui a profondément « cancérisé » la société française de sorte que son système politique en reste durablement atteint… N’en est-il pas de même pour le racisme, inhérent à ce système, qui conduit une partie du peuple français à l’indifférence ou à la haine ? « Cancérisé », ce néologisme de 1992, ne reste-il pas d’actualité ?

Le néologisme est particulièrement adapté à la situation coloniale et à ses effets sur le « corps social » français. Au bout d’un certain seuil de développement des cellules cancéreuse d’une tumeur primitive migrent par les canaux sanguins et lymphatiques dans d’autres parties du corps. Les métastases ainsi produites continuent leur développement indépendamment de la cellule primitive initiale. Il en est de même pour le racisme colonial. C’est bien entendu au sein même de la colonie qu’il se déploie le mieux. Tous les éléments convergent à le faire prospérer dans ce cadre colonial : les intérêts économiques des colons nécessitant un déni complet de droits des indigènes, le roman colonial adossé au roman national nécessitant une construction de l’indigène comme inférieur, la législation en vigueur scindant la population en deux catégories aux droits inégaux [les citoyens et les sujets], etc. Tel est le contexte de la tumeur raciste primitive.

Cette tumeur raciste primitive trouve ensuite de nombreux canaux pour migrer en métropole et s’y reproduire. Sans être exhaustif quelques exemples peuvent être donné. Ce fut ainsi le cas dans la mise en place de corps policiers d’exception pour les travailleurs immigrés comme la brigade nord-africaine » [de 1925 à 1945] puis la « brigade des agressions et violences » [BAV de 1953 à 1962]. Comment ne pas faire le lien avec la « BAC » ? Bien sur celle-ci n’est officiellement pas spécialisée pour une population particulière mais compte-tenu de la politique de territorialisation, elle le devient de fait pour les héritiers des anciens indigènes coloniaux. Un autre canal de transmission est constitué de la réaffectation en métropole des membres des forces de police et de gendarmerie de Tunisie et du Maroc en 1956 et d’Algérie en 1962. Ils furent orientés de manière privilégiée vers les quartiers des grandes agglomérations où résident les anciens indigènes devenus résidents étrangers. Ces policiers et gendarmes amènent avec eux des images dévalorisantes, des habitudes langagières insultantes, des pratiques humiliantes, etc. D’autres secteurs professionnels seront également à la recherche d’une force de travail « ayant l’expérience des nord-africains ». Ce fut en particulier le cas des foyers SONACOTRA dans lesquels de véritables petits « colonels » firent perdurer une ambiance coloniale jusque dans la décennie soixante-dix. Ces canaux incarnés dans des trajectoires ne sont pas les seuls. D’autres tout aussi important existent dans le domaine de l’enseignement et de la recherche. Ce sont ainsi les thèses racistes de l’école psychiatrique d’Alger qui sont enseignées à tous les étudiants de métropole. Il en est de même en médecine, en criminologie, dans la formation des travailleurs sociaux, etc.

Une fois constituée la métastase poursuit d’elle-même son développement et sa croissance. Les résidents étrangers et leurs enfants français étant assignés au plus bas de la société française, la métastase issue du racisme colonial devient nécessaire pour justifier la banalisation de ce traitement inégalitaire. Comme le soulignait déjà Frantz Fanon en 1956 : « Il n’est pas possible d’asservir des hommes sans logiquement les inférioriser de part en part. Le racisme n’est que l’explication émotionnelle, affective, quelquefois intellectuelle de cette infériorisation. »

Pour poursuivre l’analogie avec le cancer, rappelons qu’une tumeur cancéreuse ne disparaît jamais d’elle-même : soit elle est combattue par divers moyens (chimio, radiothérapie, etc.), soit elle est enlevée par chirurgie. Force est de constater que concernant la tumeur raciste, rien n’a été fait après les indépendances pour l’éradiquer. L’attitude dominante fut le silence assourdissant sur la période coloniale accompagnée d’une nostAlgérie pour une minorité revendiquant fortement une fierté pour « l’œuvre civilisatrice » accomplie. Ce silence pesant est, selon nous, un des facteurs de reproduction de la tumeur raciste. La colonisation est bien productrice d’un cancer raciste faisant des métastases en métropole jusqu’à aujourd’hui.

4 – À propos de la réflexion citée ci-dessus, avions-nous à ce point envisager, en 1992, le retour du fascisme français, et surtout son ampleur (comme le montre la fin de la présentation de la couverture de ce numéro, où l’on voit l’OAS se consacrait elle-même, en juillet à Perpignan puis à l’Assemblée nationale sans guère d’opposition et dans un environnement où le gouvernement mène rondement son racisme d’État ?

Ce qui s’est passé à Perpignan cet été avec la nomination de « citoyens d’honneur de la ville » du parachutiste tortionnaire Denoix de Saint-Marc et des généraux de l’OAS Zeller et Jouhaux [fomentateurs du putsch militaire de 1961] n’est pas anecdotique. Cet évènement rappelle que c’est sur le terreau de la mentalité raciste coloniale que se sont recyclées les forces fascistes après la seconde guerre mondiale. En France ce n’est pas en se revendiquant explicitement de l’idéologie fasciste que s’est déployé le recyclage mais en réinvestissant l’imaginaire et l’inconscient collectif issus de la colonisation. Le fascisme français est, on le voit étroitement en lien avec l’histoire coloniale. C’est pourquoi les décisions successives d’amnisties des militants de l’OAS ont été vécues par le courant fasciste comme un encouragement à assumer plus explicitement leur héritage fasciste. Rappelant que dès décembre 1964 c’est-à-dire à peine deux ans après la guerre d’Algérie une première loi d’amnisties de militants de l’OAS est votée. Elle sera suivie de trois autres, en 1966, 1968 et 1982. La dernière en 1982 prétend en finir avec les « séquelles des évènements d’Algérie » et se concrétise par la réintégration des généraux putschistes [Raoul Salan, Edmond Jouhaud, Pierre-Marie Bigot, Jacques Faure, Marie-Michel Gouraud, Gustave Mentré, Jean-Louis Nicot et André Petit] dans le cadre de la réserve. Devant la forte opposition parlementaire, Mitterrand n’hésite pas à utiliser le 49.3 pour faire passer en force cette amnistie de gradés fascistes.

Le fascisme n’est pas et n’a jamais été un phénomène survenant brusquement. Il est le résultat d’un processus s’étendant sur plusieurs décennies [que nous nommons fascisation] qui voit se banaliser des discours et des mesures auparavant inimaginables sans susciter la révolte populaire. La reprise par des membres de l’appareil d’Etat, par des journalistes, par des ministres et par le président de la république de questions, de raisonnements, de mots et d’expressions, auparavant cantonnés à l’extrême-droite est un indicateur d’un processus de fascisation déjà bien enclenché. La banalisation récente dans les médias et le débat électoral de l’expression et de la thèse du « grand-remplacement » est ainsi le signe des progrès de l’offensive fascisante. Elle est le signe qu’une partie de la classe dominante inquiète pour son avenir n’hésite plus à tourner son regard vers le projet fasciste.

Les trois séquences antérieures de fascisation qu’a connu la France [à la fin du 19ème, dans les années 30 et dans les années 60] ont été étroitement liées aux difficultés de l’impérialisme français. Or nous vivons une nouvelle séquence d’affaiblissement important de l’impérialisme français sur la scène internationale. En témoigne les contestations populaires du Francs CFA en Afrique subsaharienne ou la contestation de la présence des troupes françaises au Sahel. Dans ces séquences la logique de la « reconquête » se légitime par un discours sur la décadence à combattre, l’unité nationale à défendre, l’identité nationale à préserver, les « ennemis de l’intérieur » à démasquer, etc. Faut-il dès lors s’étonner des récentes commémorations d’assassins de l’OAS ou de la tentative de réhabilitation partielle de Pétain par Emmanuel Macron ? En période de crise le fascisme ne doit décidemment jamais être sous-estimé. Le combattre efficacement suppose de pouvoir le reconnaître en dépit des multiples masques qu’il revêt. Le fascisme n’est pas une nostalgie du passé de quelques vieillards. Il est d’abord un projet économique et politique de rétablissement d’un impérialisme par la force. Ce projet s’adapte à son époque et en prend les atours. Le fascisme contemporain a à la fois le même fond que le Vichysme ou l’OAS et une forme spécifique. Il est inutile et dangereux d’attendre des chemises brunes pour se mobiliser. Les fascistes d’aujourd’hui peuvent très bien se vêtir de costumes cravates.

5 – Toujours au gré des archives, cette phrase tirée de Pouvoir ouvrier (janvier 1959, n°2, page 9, La situation algérienne) : Les ouvriers français n’ont pas réussi, depuis quatre ans que dure cette guerre, à vaincre les préjugés racistes que la bourgeoisie entretient depuis un demi-siècle dans toutes les classes sociales sous des formes différentes ; pour eux l’Algérien est resté un bicot.

Mais les massacres de Sétif et Batma en mai 1945 (les événements déclencheurs selon Kateb Yacine), le 14 juillet 1953 (voir ce numéro), les pouvoirs spéciaux du 12 mars 1956 votés à l’Assemblée nationale par toute la Gauche, le manque de soutien aux appelés, le refus politique de l’indépendance par toute cette Gauche, puis, plus tard, l’indifférence face aux massacres du 17 octobre 1961, entre autres, n’ont rien fait pour établir des liens entre les travailleurs français et les travailleurs algériens, situation attisée par les colons petits ou grands et, aujourd’hui, par les nostalgiques de l’Algérie française.

Tous ces faits n’ont-ils pas contribué à ce racisme profond qui demeure ?

Absolument. Il n’y a aucun racisme ouvrier spontané. Celui-ci est le résultat du combat idéologique visant d’une part à diviser les travailleurs pour maximiser le profit et d’autre part à justifier et légitimer hier la colonisation et aujourd’hui l’impérialisme français. Marx a déjà il y a longtemps analysé cette double fonction à propos de la situation irlandaise qui ressemble beaucoup sur certains aspects à l’immigration issues des anciennes colonies en France. Voici ce qu’il écrit en 1870 :

« Ce qui est primordial, c’est que chaque centre industriel et commercial d’Angleterre possède maintenant une classe ouvrière divisée en deux camps hostiles : les prolétaires anglais et les prolétaires irlandais. L’ouvrier anglais moyen déteste l’ouvrier irlandais en qui il voit un concurrent qui dégrade son niveau de vie. Par rapport à l’ouvrier irlandais, il se sent membre de la nation dominante et devient ainsi un instrument que les aristocrates et capitalistes de son pays utilisent contre l’Irlande. Ce faisant, il renforce leur domination sur lui-même. Il se berce de préjugés religieux, sociaux et nationaux contre les travailleurs irlandais. Il se comporte à peu près comme les blancs pauvres vis-à-vis des nègres dans les anciens États esclavagistes des États-Unis. L’Irlandais lui rend avec intérêt la monnaie de sa pièce. Il voit dans l’ouvrier anglais à la fois un complice et un instrument stupide de la domination anglaise en Irlande. Cet antagonisme est artificiellement entretenu et développé par la presse, le clergé et les revues satiriques, bref par tous les moyens dont disposent les classes dominantes. Cet antagonisme est le secret de l’impuissance de la classe ouvrière anglaise, malgré son organisation. C’est le secret du maintien au pouvoir de la classe capitaliste, et celle-ci en est parfaitement consciente. »

Tout me semble encore pertinent dans ce développement de Marx : la production d’un antagonisme interne à la classe ouvrière, la diffusion de préjugés racistes comme moyen, la nécessité de combattre ces préjugés et d’unifier les travailleurs sur la base de leurs intérêts communs et du refus de la surexploitation des immigrés. L’abandon par les organisations ouvrières du combat idéologique contre les préjugés racistes dans la classe ouvrière est le terreau du racisme populaire.

6 – Nous finirons par deux questions supplémentaires, connexes et relatives au thème de ce numéro, en ce soixantième anniversaire de la libération de l’Algérie :

— Est-ce que la France s’est finalement retirée de l’Algérie tout en sachant qu’elle pourrait garder des intérêts économiques : gaz, essais nucléaires… ?

Jusqu’au bout la France à tenté de préserver une mainmise néocoloniale sur l’Algérie. Cela fut le cas lors des dernières années de la colonisation où De Gaulle tente d’imposer une indépendance sans le Sahara à la fois en raison des découvertes pétrolières et pour les besoins d’un terrain d’expérimentation pour les essais nucléaires. Du côté algérien la guerre de libération nationale avait atteint une telle radicalité et suscitée de telles attentes sociales qu’un modèle néocolonial à l’image de ce qui s’était installé en Afrique subsaharienne était impossible. Le peuple algérien était en attente de travail, de terre, d’éducation, etc. Le vocabulaire dominant en Algérie en 1962 est celui du socialisme, de la révolution agraire, de la nationalisation, etc. Les paysans des domaines coloniaux abandonnés par leurs propriétaires s’en emparent et créent des coopératives. Rappeler ces faits est nécessaire pour ne pas être tenté par la binarité dans la réponse à votre question : ou la France s’est retirée ou elle ne s’est pas retirée. En effet je considère que la dépendance vis-à-vis de l’ancienne puissance coloniale a été fonction du rapport de forces c’est-à-dire variable de 1962 à aujourd’hui en fonction de qui était au pouvoir comme classe sociale à Alger. La France préserve effectivement l’accès au pétrole, aux essais nucléaires et à une base militaire lors des accords d’Évian mais ces abcès coloniaux sont immédiatement contestés par l’Etat algérien et disparaitrons progressivement avec comme point final la nationalisation du pétrole en 1971. La petite-bourgeoisie au pouvoir va à la fois promouvoir un réel développement économique indépendant pendant deux décennies et s’enrichir à l’ombre de l’Etat. La libéralisation qui s’enclenche dans la décennie 80 est le signe qu’elle s’est suffisamment enrichie pour jouer le jeu du capitalisme privé. Le temps des privatisations massives est venu et avec lui de la fin des investissements d’Etat et de la paupérisation. Cette politique dite de « l’infitah » [ouverture] se traduira par le retour d’une dépendance économique accrue vis-à-vis de la France.

— Frantz Fanon raconte qu’il avait eu peur pour sa sécurité lorsqu’il a dénoncé les faits des « oligarques » qui allaient prendre le pouvoir à l’Indépendance. Peux-tu nous préciser ces faits ? Ces oligarques sont-ils encore au pouvoir ? Est-ce-que l’armée ou ses généraux ont le pouvoir ou « un » pouvoir ?

Le chapitre « Les mésaventures de la conscience nationale » du livre de Fanon « les damnés de la terre » écrit en 1961 est à la fois un bilan des premières indépendances africaines et un cri d’alerte sur le devenir des pays nouvellement indépendant. Il y met en exergue l’incapacité des bourgeoisies nationale à être les porteuses d’un réel développement indépendant. Ce qu’il a décrit s’est largement réalisé. En ce qui concerne l’Algérie, ce n’est pas une bourgeoisie nationale [qui était inexistante du fait de la colonisation de peuplement] qui s’empara du pouvoir mais la petite bourgeoisie radicale. Force est de constater que deux décennies après, cette petite bourgeoisie [entretemps devenu bourgeoisie par son enrichissement à l’ombre de l’Etat] devient une fervente partisane de la privatisation et du néolibéralisme. Nous n’avons donc pas, selon moi, affaire à des oligarques en 1962. Ce n’est qu’une fois enrichie que cette petite-bourgeoisie abandonne toute référence aux idéaux défendus par la lutte de libération nationale [socialisme, réforme agraire, non-alignement, anti-impérialisme, etc.] pour se transformer en bourgeoisie. Je préfère raisonner en termes de classes sociales plutôt qu’avec les termes « civils » ou « militaires ».

April 14, 2023

La consubstantialité du racisme et du capitalisme et ses conséquences

Cet article est paru dans le n° 22 de la revue de l’Union syndicale Solidaire du Printems 2023

Si théoriquement un capitalisme non raciste est possible, le « capitalisme réel » ou le « capitalisme réellement existant » [c’est-à-dire toutes les expériences connues du capitalisme à ce jour] a systématiquement été caractérisé par l’existence de rapports sociaux racistes d’une part et d’idéologies racistes d’autre part. De même l’affirmation courante de l’existence d’un racisme précapitaliste se réalise sur la base d’une confusion entre les concepts de racisme, d’ethnocentrisme et de xénophobie. Cette confusion n’est pas neutre. Elle rend ahistorique le racisme faisant de lui une constante essentialiste de l’humanité et non une production sociale historiquement datée et systémiquement reliée à des intérêts économiques et sociaux. L’enjeu est de taille car il détermine en partie non négligeable les contenus, les formes, les cibles et les places dans l’agenda militant à la fois de l’antiracisme et de l’anticapitalisme.

Une consubstantialité historique

L’histoire de l’humanité est depuis la sortie de nos ancêtres de l’ère de la survie absolue et l’apparition de la propriété privée et des classes sociales qui en découlent, une succession de rapports d’exploitation et de domination. Ces rapports ont fréquemment été marqués par l’existence de traitements différenciés selon l’origine des personnes plus ou moins inégalitaires historiquement et géographiquement. L’imposition de ces traitements a été plus ou moins violentes selon les lieux et les époques. Le capitalisme n’a donc ni le monopole de l’inégalité, ni celui du traitement différencié et inégal selon l’origine, ni celui de la violence pour imposer ce traitement. Ces constats suffisent-ils à conclure au fait que le racisme a toujours existé, qu’il est en quelque sorte une constante de l’humanité ?

Tirer une telle conclusion serait une négation des différences essentielles entre les formes de traitements différenciés selon l’origine précapitalistes [ethnocentrisme et xénophobie] et le racisme. Si bien sûr des liens de continuité existent entre les premières et le dernier, ceux-ci ne doivent pas occulter les différences importantes qui les distinguent. Pour éviter une telle confusion, il convient bien sûr de sortir de la plurivocité du terme « racisme ». Le terme est en effet aujourd’hui utilisé dans une multiplicité de signification. Certains se plaignent même d’un « racisme anti-riche ». Précisons donc notre définition de ce concept : le racisme désigne toute idéologie comportant trois affirmations : 1) l’existence d’une division de l’humanité en pseudo « races », 2) la hiérarchisation de celles-ci sur une échelle infériorité/supériorité c’est-à-dire l’affirmation d’une inégalité raciale, 3) la justification d’un traitement inégal selon cette échelle. Logiquement le racisme désigne également les rapports sociaux qui découlent de ce type d’idéologie c’est-à-dire le traitement inégal selon l’appartenance pseudo « raciale ».

Ainsi définit le racisme comme idéologie et comme rapport social est, selon nous précisément daté de la période de transition au capitalisme industriel. C’est ladite « découverte de l’Amérique » c’est-à-dire en fait la destruction violente des sociétés indigènes qui fournit une part essentielle de la masse de capitaux de ce que Marx a appelé « l’accumulation primitive du capital ». C’est l’esclavage qui compléta ensuite cette accumulation inédite structurant pour longtemps et jusqu’à aujourd’hui le monde en un centre dominant et des périphéries dominées. Si le bras armé est espagnol et portugais, les capitaux qui le finance proviennent des banques anglaises, françaises, hollandaises, etc. Les deux couronnes s’endettent pour financer leurs expéditions et reversent en retour en remboursement de dettes et en intérêts une masse de capitaux énorme qui assureront le passage au capitalisme industriel dans la plupart des pays européens. Une expropriation aussi massive et les violences qui l’accompagnent nécessitent la production d’un discours de justification et de légitimation. Le racisme en sera le résultat. Il émerge, se formalise et se déploie en accompagnement idéologique de la violence totale que constitue la « découverte de l’Amérique » puis l’esclavage. Loin d’être une constante essentialiste de l’humanité, le racisme est historiquement datable de 1492. Immanuel Wallerstein a déjà argumenté et documenté depuis longtemps que le capitalisme historique est indissociable du système-monde moderne qui s’installe à partir du seizième siècle d’une part et qu’il ne pouvait pas y avoir de système-monde antérieur au capitalisme d’autre part[1]. Éric Williams a, pour sa part, documenté depuis plus longtemps encore les liens entre l’esclavage et la constitution du capital qui a permis la transition au capitalisme industriel[2]. C’est ainsi dans le même mouvement que se réalise la transition au capitalisme industriel, le colonialisme sur le continent américain et l’apparition du racisme comme idéologie et comme rapport social. Capitalisme, colonialisme et racisme ne sont pas trois réalités distinctes mais trois facettes d’un même processus global émergeant dans une même période historique.

Une consubstantialité logique

L’indissociabilité du racisme et du capitalisme ne se limite cependant pas qu’à cette dimension historique. Elle résulte également des lois même de fonctionnement du mode de production capitaliste. Sans être exhaustif, du fait des limites de taille de cet article, soulignons une de ces lois conduisant à une production permanente de racisme sous le capitalisme d’hier comme d’aujourd’hui. Cette loi est celle de la maximisation de la plus-value extorquée c’est-à-dire du travail non payé. Cette maximisation conduit inévitablement à la résistance du mouvement ouvrier. Chaque garantie arrachée par le mouvement ouvrier, chaque hausse des salaires ou réductions du temps de travail gagnée par la lutte syndicale, chaque conquis social obtenu, etc., est de fait une limite imposée à cette maximisation.

Rappelons à ce niveau que la vague de colonisation du dix-neuvième siècle s’argumente fréquemment à partir de ce qui était appelé « la question sociale » c’est-à-dire en fait des luttes du mouvement ouvrier. La peur de la révolution sociale est pour de nombreux défenseurs de la colonisation un argument essentiel. « Une nation qui ne colonise pas est irrévocablement vouée au socialisme, à la guerre du riche et du pauvre[3] » clame Ernest Renan. « Versez votre trop-plein dans cette Afrique, et du même coup résolvez vos questions sociales, changez vos prolétaires en propriétaires[4] » poursuit Victor Hugo. « L’idée qui me tient le plus à cœur, c’est la solution au problème social : pour sauver les quarante millions d’habitants du Royaume-Uni d’une guerre civile meurtrière, nous les colonisateurs, devons conquérir des terres nouvelles afin d’y installer l’excédent de notre population […], d’y trouver de nouveaux débouchés pour les produits de nos fabriques et de nos mines. L’Empire, ai-je toujours dit, est une question de ventre. Si vous voulez éviter la guerre civile, il faut devenir impérialiste[5] » surenchérit Cecil Rhodes. Outre le colonialisme, l’appel à l’immigration est une autre tentative de contourner cette limite à la maximisation de la plus-value qu’est le mouvement ouvrier.

Le capital à la recherche du profit maximum appelle sans cesse de nouvelles forces de travail à qui il impose une « surexploitation ». Pour ce faire le marché du travail est segmenté avec certains segments caractérisés par « l’exploitation » et d’autre par la « surexploitation ». Une telle logique impose bien sûr dans la durée une tendance à la baisse des conditions de salaire et de travail de tous les travailleurs mais également une disparité dans les conditions d’exploitation à chaque séquence historique. L’immigration constitue de par la précarité organisée de son séjour, de par la distance avec le mouvement ouvrier au moment de son arrivée, de par le racisme entretenu idéologiquement, etc., une formidable variable d’ajustement structurel conduisant à son assignation aux secteurs de surexploitations. Le racisme apparaît de ce fait comme l’accompagnement idéologique de cette segmentation du marché du travail à partir d’un critère d’origine.

Loin de s’enclencher avec l’arrivée des premières immigrations européennes, cette logique de segmentation du marché du travail et la production de son accompagnement idéologique qu’est le racisme, est présente dès les premiers pas du capitalisme. Dans un ouvrage récent nous avons restitués les secteurs d’emplois des « immigrations » bretonnes ou auvergnates et les discours idéologiques racistes qui les ont accompagnés[6]. Discours politiques et médiatiques, articles de journaux, surenchères de l’extrême-droite, rapports à prétention savante, etc., se construisent sur un mode culturaliste et essentialiste, avec les mêmes stigmates racistes : non assimilabilité ou intégration impossible, communautarisme, menace pour l’identité, inégalités biologiques ou culturelles, etc. Quand aux secteurs d’emplois, on retrouve sans surprise ceux marqués par des salaires moindres, des conditions de travail les plus difficiles, des protections inférieures à la moyenne, etc. Bien sûr avec le temps ces travailleurs surexploités entrent en lutte contre cette surexploitation et investissent le mouvement ouvrier. Le temps est alors venu de les remplacer par d’autres à qui s’appliquent la même logique d’assignation à la surexploitation et de diffusion de la même construction raciste. C’est pourquoi nous proposons de ne pas dater l’immigration de l’arrivée des premières immigrations européennes mais d’y inclure les immigrations intra-nationales. Les raisons de quitter la Bretagne ou l’Auvergne pour se diriger vers les centres industriels ont été de même nature que celles qui débouchent sur les immigrations contemporaines, à savoir, la destruction des modes de production antérieurs [communautaires, de petites propriétés familiales, etc.]. Les processus d’assignation aux secteurs de surexploitation sont également similaires. Le discours raciste d’accompagnement idéologique également. Le racisme comme idéologie et comme rapport social a ainsi été une constante des Bretons d’hier au maliens d’aujourd’hui, des auvergnats d’hier aux algériens d’aujourd’hui.

La même loi de maximisation de la plus-value conduit logiquement à l’extension permanente du capitalisme c’est-à-dire à la mondialisation. Chaque détenteur du capital, individuel ou collectif, est poussé à l’extension sous peine de disparaître sous les coups de la concurrence. Comme le soulignait Aimé Césaire[7], le capitalisme ne peut fonctionner qu’en s’étendant. C’est pourquoi il est erroné de dater la mondialisation de la décennie 90 du siècle dernier. Tout au plus peut-on parler d’un nouveau cycle de mondialisation contemporain. Quant à la mondialisation proprement dite, elle est présente dès le capitalisme infantile qui, comme nous l’avons souligné plus haut, s’accompagne du colonialisme. C’est ainsi la même soif de plus-value qui conduit à la fois à la délocalisation des entreprises et à la construction juridique des sans-papiers pour les assigner aux emplois de surexploitation non délocalisables. Sans surprise l’accompagnement idéologique raciste est au rendez-vous pour ces travailleurs sans-papiers.

Capitalisme, néocolonialisme et racisme ne sont pas trois réalités distinctes mais trois facettes indissociables du fonctionnement du même mode de production.

La dynamique des rapports de domination

L’humanité a connut de nombreux rapports de domination et d’exploitation avant le capitalisme : esclavagisme antique, patriarcat, âgisme, féodalisme, etc. La logique commune de tous ces rapports est la transformation des différences [de sexe, d’âge, de nationalité, d’origine, etc.] en hiérarchie. A chaque fois que des classes dominées ont imposé par leurs luttes la fin d’un « âge de la domination et de l’exploitation », la ou les nouvelles classes dominantes ont recyclé les discours idéologiques essentialistes du passé pour les mettre au service du nouveau mode de production dominant. Le capitalisme ne met pas fin à l’idéologie patriarcale mais la reformule pour la mettre à son service. Il ne met pas fin aujourd’hui au racisme colonial mais le reformule pour justifier l’assignation des anciens indigènes devenus immigrés [et leurs enfants pourtant français de naissance et de socialisation] aux emplois de surexploitation.

Le processus n’est d’ailleurs pas seulement valable sur le plan des idéologies mais également sur le plan des rapports sociaux. Si la colonisation a exporté les rapports capitalistes dans les colonies, elle n’en a pas pour autant détruit entièrement les rapports de domination antérieurs et en particulier les rapports féodaux. Dans de nombreuses colonies, elle a maintenu ces rapports pour les mettre au service du nouveau mode de production dominant, le capitalisme. De même les contrats de travail qui touchent les saisonniers en Europe en général et en France en particulier empruntent certains aspects du rapport féodal et en particulier l’attachement de l’immigré à son employeur [le titre de séjour étant lié au contrat de travail] comme jadis l’attachement du serf au seigneur. C’est cette logique jusqu’ici limitée aux contrats saisonniers que tente de généraliser la future loi Darmanin et sa fameuse pseudo régularisation pour les métiers en tension. Les titulaires du nouveau titre de séjour prévu par cette loi, ne pourrons pas quitter leur employeur sous peine de perdre leur titre de séjour.

Sur le plan des idéologies, les emprunts aux légitimations du passé, sont caractéristiques des premières formulations du racisme biologique des débuts du capitalisme. Ces premières formulations du racisme biologique n’hésitent pas à reprendre la « théorie des deux races » qui a servi longtemps de légitimation au féodalisme. Lorsque qu’il entre en usage en France au XVe siècle le terme « race » est, en effet, utilisé pour justifier le pouvoir féodal. Selon la théorie des deux races, la France serait constituée de deux races primitives, l’une conquérante et l’autre conquise. La noblesse serait ainsi d’origine franque et les serfs d’origine gauloise. De manière significative cette théorisation posant les Francs comme supérieurs [et donc appelés aux tâches militaires et destinés à dominer] et les gaulois comme inférieurs [et donc appelés au travail et destinés à être dominés] est brandie pour se distinguer des serfs mais également pour s’opposer aux anoblissements et maintenir la « pureté » de la race de seigneurs. Il s’agissait en quelque sorte de s’opposer au « grand remplacement » des nobles par la fermeture du second ordre. « Le noble de sang » était ainsi opposer au « noble de papier » comme aujourd’hui certains oppose la « français de souche » et le « français de papiers ».

Ces idées n’associent cependant pas encore « race » et « couleur » d’une part et l’argument biologique n’est que rarement utilisé d’autre part. Il faudra attendre l’introduction de la culture du sucre aux Antilles et l’esclavage qui l’accompagne pour que « ces idées se transforment en une idéologie raciste permettant la domination d’un groupe humain par un autre, sur la base d’une présumée supériorité morale et intellectuelle, laquelle est censée être reflétée au physique par des distinctions naturelles » explique l’historien Pierre Boulle[8].

C’est en généralisant à l’ensemble des européens les « qualités » et « supériorités » jusqu’à présent réservées aux nobles et en prétendant le prouver scientifiquement qu’apparaît le racisme comme idéologie en justification du racisme comme rapport social concrétisé par l’esclavage, lui-même résultat de l’expansion du capitalisme. Un Ernest Renan peut dès lors écrire : « Autant les conquêtes entre races égales doivent être blâmées, autant la régénération des races inférieures par les races supérieures est dans l’ordre providentiel de l’humanité. L’homme du peuple est presque toujours chez nous un noble déclassé ; sa lourde main est mieux faite pour manier l’épée que l’outil servile… Versez cette dévorante activité sur des pays qui comme la Chine, appellent la conquête étrangère… chacun sera dans son rôle. La nature a fait une race d’ouvriers ; c’est la race chinoise, d’une dextérité de main merveilleuse sans presque aucun sentiment de l’honneur… gouvernez-la avec justice… elle sera satisfaite ; – une race de travailleurs de la terre, c’est le nègre, soyez bon pour lui et humain et tout sera dans l’ordre ; – une race de maîtres et de soldats, c’est la race européenne[9]. »

Les continuités et emprunts dans les discours idéologiques de domination soulignent que le racisme au sens où nous l’entendons à des racines précapitalistes mais ce n’est que dans le cadre de l’esclavage [lui-même résultat des besoins de l’extension capitaliste] et pour le servir que s’opère la mue qualitative donnant naissance au racisme.

L’indissociabilité de l’antiracisme et de

l’anticapitalisme

Le racisme comme idéologie émerge en support et en légitimation du racisme comme rapport social, lui-même indissociable du capitalisme qui impose sa logique à l’ensemble des rapports sociaux d’une société où domine le mode de production capitaliste. Combattre le racisme de manière conséquente suppose en conséquence de s’attaquer aux rapports sociaux racistes dans la mesure où ce sont ceux-ci qui constituent la base matérielle de l’idéologie raciste. Toute victoire, même minime, contre l’inégalité de traitement en fonction de l’origine, tout recul des discriminations racistes imposé par la lutte, fait plus conséquemment reculer le racisme que tous les programmes antiracistes aussi exhaustifs soient-ils. Cela ne signifie pas qu’il faille sous-estimer le combat idéologique, l’idéologie raciste contribuant en retour à produire et reproduire les rapports sociaux racistes qui sont eux-mêmes au service de la reproduction du capitalisme.

Il en découle qu’un antiracisme qui ne serait pas anticapitaliste serait pour le mieux un antiracisme incohérent et pour le pire une opération de diversion détournant l’énergie militante des véritables lieux et mécanismes de production et de reproduction du racisme. Ainsi en est-il de la tentative de limiter l’antiracisme à la lutte contre les discours et actes racistes individuels. Ce faisant un tel antiracisme détourne des véritables cibles que sont le racisme d’Etat [tel que produit par des politiques d’Etat de production des sans-papiers, de précarisation du séjour des immigrés « réguliers », de banalisation des discriminations racistes], le racisme systémique [produit par le fonctionnement même du système économique et de ses conséquences sur l’ensemble des sphères d’existence : logement, emploi, formation, etc.] et du racisme institutionnel [produit par le fonctionnement des différentes institutions]. Ce qui relie les politiques d’Etat dominantes, le fonctionnement du système économique et les différentes institutions c’est justement qu’elles sont la fois produites et productrices par/de la logique capitaliste. Un antiracisme qui ne serait pas anticapitaliste serait ainsi un antiracisme d’apparat. Un tel antiracisme est d’autant plus consensuel qu’il est d’apparat.

A l’inverse un anticapitalisme, même àdiscours radical, qui ne serait pas antiraciste ou qui relèguerait l’antiracisme à une place subalterne de l’agenda des mobilisations, passerait à côté d’un des principaux mécanismes de hiérarchisation de la classe ouvrière et d’organisation de la concurrence entre force de travail qui est une des dimensions centrales du capitalisme. Le capitalisme français concret, celui qui fonctionne réellement, se déploie en ayant intégré les rapports sociaux racistes dans ses logiques de fonctionnement et de reproduction. Il est vain d’opposer « race » et « classe », chacun de ces rapports sociaux n’étant que des facettes d’une même logique capitaliste d’ensemble. Mener conséquemment le combat antiraciste n’est pas sortir de la lutte des classes mais y entrer concrètement. Un anticapitalisme occultant ou sous-estimant le combat antiraciste serait pour le mieux un anticapitalisme décharné, un anticapitalisme s’attaquant à un capitalisme abstrait et non au capitalisme réellement existant.

[1] Voir à ce sujet Immanuel Wallerstein, Le Capitalisme historique, Paris, La Découverte, 1985 ; Comprendre le monde. Introduction à l’analyse des systèmes-monde, Paris, La Découverte, 2006 ; « La construction de l’économie-monde européenne, 1450-1750 », in Beaujard Philippe, Berger Laurent, Norel Philippe (dir.), Histoire globale, mondialisations et capitalisme, Paris, La Découverte, 2009, pp. 191-202.

[2] Éric Williams, Capitalisme et esclavage, Présence Africaine, Paris, 1998.

[3] Ernest Renan, Réforme intellectuelle et morale, Callmann Lévy, 1871, p. 92.

[4] Victor Hugo, discours sur l’Afrique (1894), Actes et Paroles IV. Depuis l’exil (1876-1885), consultable sur le site « Inlibro veritas », pp. 87-88.

[5] Cecil Rhodes, journal Neue Zeit, n° 1, 1898, p. 304.

[6] Bouamama Saïd, Des classes dangereuses à l’ennemi intérieur. Capitalisme, Immigration, Racisme, Syllepse, Paris, 2021.

[7] Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme, Paris, Présence africaine, 2004, p. 9

[8] Pierre Henri Boulle, La construction du concept de race dans la France d’ancien régime, Outre-Mers. Revue d’histoire, n° 336-337, 2002, p. 155.

[9] Ernest Renan, Réforme intellectuelle et morale, Callmann Lévy, 1871, p. 93.

March 13, 2023

Néocolonialisme et paupérisation systémique

Cet article est paru dans la revue des possibles de l’association « attac », n° 35, printemps 2023

L’essence du néo-colonialisme, c’est que l’État qui y est assujetti est théoriquement indépendant, possède tous les insignes de la souveraineté sur le plan international. Mais en réalité son économie, et par conséquent sa politique, sont manipulées de l’extérieur.

Kwame Nkrumah, Le néocolonialisme. Dernier stade de l’impérialisme[1]

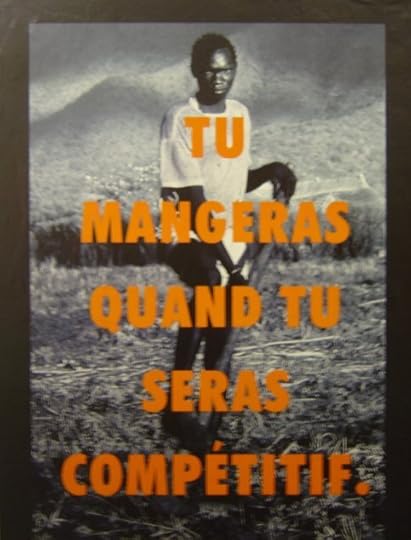

La Méditerranée se transformant en cimetière géant depuis plusieurs années, un Sahel endeuillé quotidiennement par les violences dites « djihadistes », des manifestations populaires pour le départ des troupes françaises de cette même région touchant désormais toute l’Afrique de l’Ouest, une croissance de nombreux pays africains ne s’accompagnant ni d’un développement ni d’une baisse de la pauvreté, etc., autant de faits qui sont incompréhensibles si on ne les relie pas aux rapports économiques qui régulent les liens entre les pays dominant l’économie mondiale et les pays dominés par elle. Ne pas prendre en compte ces rapports économiques (et leurs suites logiques, conséquences et facteurs de reproduction, à savoir les rapports politiques, culturelles, etc.) conduit à la situation actuelle d’une « gauche » globalement muette sur les pratiques prédatrices des classes dominantes européennes, d’une « gauche » marquée par un angle mort à propos de l’anti-impérialisme. Sortir de cet angle mort suppose de saisir les invariants et les mutations entre le colonialisme comme système et ce qui est appelé par Nkrumah « néocolonialisme » dans la citation mise en exergue (section1), de mesurer l’ampleur des effets de ce néocolonialisme sur les conditions d’existence des peuples néo- colonisés (section 2), de prendre la mesure également de la séquence actuelle dite de « mondialisation » (section 3) et enfin de relier des questions volontairement séparées par le discours dominant, entre mondialisation et politique migratoire ou entre crise dite « djihadiste » et mondialisation par exemple (section 4).

Du colonialisme au néocolonialisme