David Gray's Blog: David Grays Abenteuer

December 4, 2013

Sherlock … die Spannung steigt ….

Den fünfzehn bis dreiundzwanzig Menschen, welche sehnsüchtig auf den 2. Teil meiner Sherlock Holmes Trilogie harren, steht eine schlechte Nachricht bevor: Der Erscheinungstermin hat sich auf Mitte / Ende Dezember verschoben.

Und wer hat’s gemacht? Die Schweizer von Ricola Käuterzucker?

Nein?

Wer dann?

Dieser, unten stehend abgebildete, Herr mit dem geschmacklich nicht unbedingt Mainstream kompatiblen Bart und Ohrschmuck.

"most suspicious" Herr ...

"most suspicious" Herr ... Oh sicher, denkt da mancher und sagt sich: He certainly looks the part, does he? Indeed, he does, Mister Gray is inclined to answer.

Und was hat der Mann getan, um Sherlocks Erscheinungstermin so fies zu verzögern? Hat er Herrn Grays Laptop gestohlen? Seinen Mailaccount gehackt, oder Sherlocks Autor womöglich mit einem fiesen Zombievirus infiziert?

Nichts von alledem.

Herrn Gray geht es den Wetter –und häuslichen Umgebungsumständen entsprechend physisch und psychisch gut. Und er ist auch weder von jenem ominösen Herrn bestohlen, noch bedroht worden.

Dieser Herr ist (trotz seiner für viele eher verdächtigen Bartpracht) Funktionär des deutschen Schriftstellerverbandsund außerdem Verlagslektor und hat darauf bestanden, dass Herr Gray zunächst an seinem für nächstes Frühjahr geplantem Verlagsbuch arbeitet, statt Sherlock und Watson zu ihrem Recht zu verhelfen.

Da Verlagsveröffentlichungen von langer Hand geplant und vorbereitet werden wollen und weniger flexibel ablaufen, als Herrn Grays übliche Onemanshow Indie-Produktionenmussten die beiden viktorianischen Helden sich – leider, leider – vorläufig etwas weiter hinten anstellen. (Und ich verrate hier sicherlich keine Küchen oder gar Ermittlungsgeheimnisse, wenn ich Sherlocks begierigen Fans von ihm ausrichte, dass er „certainly not amused about is“)

Oh, fragt man sich innerhalb der überschaubaren Traube der Gray-Fans, was ist denn das für ein neues Buch? Worum geht’s da und ist es denn möglicherweise überhaupt gut und spannend genug, um dafür den besten Detektiv der Welt und seinen treuen Doktor zu vernachlässigen?

Eine Frage die ziemlich schwer zu beantworten ist, liebe Freunde, beste Feinde und zufällige Blogleser. Doch werde ich es in knappen Worten dennoch versuchen.

Der Held jenes nächsten Verlagsbuches von Herrn Gray ist nicht weniger bekannt als Mister Sherlock Holmes, the first consulting detective. Nur könnte man durchaus behaupten, dass jener ominöse Herr nicht als Mister, sondern eher als Monsieur angeredet werden will. Mit anderen Worten: Der Typ ist Franzose. Und ihn berühmt zu nennen ist gewissermaßen irreführend. Berüchtigt trifft in seinem besonderen Fall eher den Kern des Pudels. Und wenn der Leser ihn in Herrn Grays Printbuch trifft, ist er fett, lahm, recht alt und hängt – gezwungenermaßen - relativ lustlos in einer Irrenanstalt vor den Toren von Paris ab, während zur selben Zeit im Louvre Napoleon Bonaparte entweder gerade rauschende Feste feiert oder über raffinierten neuen Feldzugsplänen brütet…

Zum Trost für alle Sherlock Fans hier wenigstens der - allzu kurze - Trailer für BBC's Sherlock Serienstaffel Nummer 3

Published on December 04, 2013 06:22

November 21, 2013

The Strange Case of Dr Watson at Nighttime

Angeblich hat die BBC Sherlock Serie den Verkauf von britischen Teekannen weltweit angekurbelt. Das Internet ist voll von Sherlock Fanart und Wallpapers und Millionen von Zuschauern von Sydney bis Kinshasa und San Francisco bis Moskau fragen sich wie Sherlock den Sturz vom Dach des Saint Bart’s Hospitals am Ende der 2. Serienstaffel überlebt haben soll. Ich frage mich das – nebenbei bemerkt – auch. Aber viel wichtiger noch, frage ich mich was unter all den vorangegangenen Sherlock Holmes Adaptionen gerade diese so unglaublich erfolgreich macht? Der ganz große TV-Seriengemischtwarenladen der Welt ist schließlich übervoll von Krimis in allen Formen und Stimmungen, da war – sollte man meinen – auch vor Sherlock für jeden etwas Faszinierendes dabei. Okay, Sherlock Holmes zählt zusammen vielleicht mit Dracula und dem Jekyll & Hyde Thema zu den absoluten Evergreens unter den Kunstfiguren. Daher war es von Anfang an keine so miese Wette ihn in einer TV-Serie wieder zu beleben. Zumal von der BBC, dem TV- Lieferanten, der die Ätherhoheit über Sherlocks Londoner Heimat hält. Trotzdem hätten Autoren, Produzenten und Schauspieler ihre Wette auf eine Neuinterpretation des berühmtesten Detektivs der Welt immer noch locker verlieren können. Dass sie ihre Wette gewonnen haben, liegt meiner Auffassung nach an zwei Aspekten der Show, auf die deren Autoren Steven Moffatund Mark Gatiss wirklich stolz sein können.

Benedict Cumberbatch als Sherlock. Die Übersetzung des Spruchs: "Anderson, reden Sie nicht so laut. Sie verringern dadurch den IQ der gesamten Straße"

Benedict Cumberbatch als Sherlock. Die Übersetzung des Spruchs: "Anderson, reden Sie nicht so laut. Sie verringern dadurch den IQ der gesamten Straße"Erstens, sie haben von der ersten Aufblende des ersten Teils der ersten Staffel an auf eine unterschwellige Ironie gesetzt, die sowohl Plots als auch Settings und Dialoge bestimmt. (Zum Beispiel Sherlock vor einer 5-8 Millionen Pfund Villa in Belgravia eine .45er abfeuern zu lassen um die Polizei herbeizurufen, enthält ausgerechnet in London so viele ironische, soziologische und psychologische Meta, Deta- und andere Über- und Unterebenen, dass ich gar nicht erst damit beginnen will sie alle anzuführen.)

Sherlocks leicht exzentrische Art und Weise im Londoner Nobelviertel Belgravia die Polizei zu rufen ....

Sherlocks leicht exzentrische Art und Weise im Londoner Nobelviertel Belgravia die Polizei zu rufen ....Zweitens, haben sie bei der Entwicklung der Serie nie aus den Augen verloren, dass die wirkliche Herausforderung nicht in der Charakterisierung Sherlocks besteht, sondern der Watsons. Denn, Freunde, ganz objektiv betrachtet bekommt Sherlock zwar all den Glamour und ein paar exzellente Ein- bis Zweizeiler Dialog, aber das Publikum an einen überintelligenten, in seinem Sozialverhalten deutlich gestörten und den meisten seiner Kollegen grimmig beneideten Typen zu fesseln ist keine Herkulesaufgabe für einen erfahrenen Drehbuchautor.

Martin Freeman der Darsteller Watsons in der BBC Serie Sherlock. "Wir können hier nicht kichern, das ist ein Tatort!"

Martin Freeman der Darsteller Watsons in der BBC Serie Sherlock. "Wir können hier nicht kichern, das ist ein Tatort!"Watson ist jedoch ein Jedermann, der ganz normale Typ links oder rechts von der Ecke, sympathisch sicherlich, aber auch etwas blass und dennoch gerade deswegen der Katalysator durch den wir Sherlock sehen und vor dessen Hintergrund Sherlocks Fähigkeiten und Exzentrik erst so richtig glänzen können. Im überwiegenden Teil vorangegangener TV- und Kinobearbeitungen des Sherlock Themas haben die Autoren Watson einfach ein bisschen einfältig gestaltet, mutig zwar und aufrichtig und ein ganz ordentlicher Schütze, aber eben auch kein Typ mit dem man voller Vorfreude und Spannung sich auf ein Bierchen verabreden würde. Moffat und Gatiss gelingt es dennoch Watson, gerade weil er ein solcher Jedermann ist, zu einer faszinierenden Figur zu machen. Sie haben Sherlock zwar die besten Sprüche und die seltsameren Exzentriken zugeordnet, aber Watson bekommt dafür die Szenen zugeordnet, die uns – dem ganz gewöhnlichen TV-Publikum – das Grausen über den Rücken laufen lassen. Wer erinnert sich nicht an die Szene in der ersten Sherlock Staffel, als Watson diese ganz normale Londoner Straße heruntergeht und plötzlich erkennt, dass jede der vielen CCTV Kameras und sogar die Telefone in den Telefonzellen zu klingeln beginnen und er plötzlich erkennt, dass all dies ihm gilt – und zwar nur ihm. Creepy. Strange. Gruselig. Aber eben auch visuell und konzeptionell eindrucksvoll.

Published on November 21, 2013 03:18

November 19, 2013

Das Grab der Molly Maguire

Worum geht es im 2. Teil von David Grays Sherlock Holmes Trilogie?

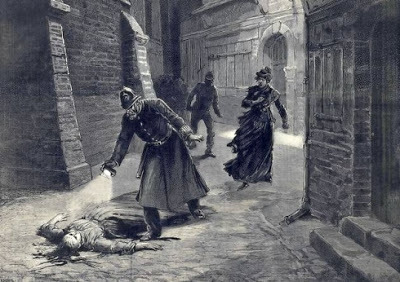

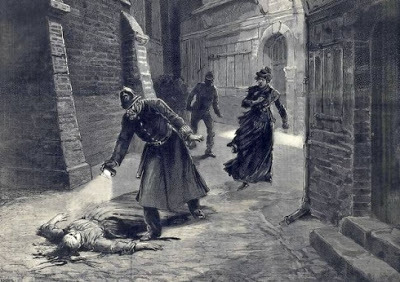

Um einen Mord natürlich, worum sonst? Es ist allerdings kein ganz gewöhnlicher Mord (falls so etwas denn überhaupt existieren sollte), sondern einer der erschreckend an die Taten Jack the Rippers erinnert. Inspektor Lestrade zieht Sherlock hinzu, der wiederum seinen treuen Freund Dr Watson in aller frühe aus dem Bett klingeln und zum Tatort bringen lässt. Dieser Tatort liegt im Eastend, nur wenige Meter entfernt von Miller’s Court, dem Hinterhof, in dem der Ripper sein letztes Opfer tötete.

Eine Impression des Eastends aus dem Computerspiel "Sherlock Holmes jagt Jack the Ripper"

Eine Impression des Eastends aus dem Computerspiel "Sherlock Holmes jagt Jack the Ripper" So beschreibt Watson die Gegend, in der ihn sein alter Freund Holmes an diesem nebeligen Morgen erwartet:

Lange bevor er der ersten Gebäude des Eastends angesichts wurde, traf den Besucher der durchdringende Gestank der Gegend. Es war ein eigentümlich brennender Geruch, der sich zusammensetzte aus dem Rauch der Kohleöfen, den Ausdünstungen auf engstem Raum zusammengepferchter Menschen, dem fettigen Geruch der Schlachthöfe und Metzgereien und dem jenes heißen Öls, das die Maschinen in den Werkstätten und Fabriken des Eastends schmierte. Als letzte Zutat in der Mixtur durfte der muffige Odem des brackigen Themsewassers nicht fehlen, der sich bei niedrigem Luftdruck wie eine klebrige unsichtbare Haut über alles und jeden legte, was sich in der Nähe der Docks befand. An keinem anderen Ort der Welt lebten, arbeiteten, stritten, liebten und starben so viele Menschen auf so geringem Raum beieinander, wie hier. Es waren Iren, Schotten, Juden, Deutsche, Italiener und sogar so einige Inder, die in einer nie abebbenden Welle auf diesen wenige Quadratmeilen großen Flecken der Metropole zusammenströmten. Auf einen Mann, der zwischen den sanften Hügeln Wales oder den grünen Feldern Irlands aufgewachsen war, musste das enge Labyrinth der Häuser, Gassen und Fabriken des Eastends wie eine Form der irdischen Hölle wirken. Es schien als hätte Lestrade jeden Mann, den er greifen konnte, hierher beordert, um die Dorset Street und deren umliegende Kreuzungen sperren zu lassen. Sogar in so einigen der Hauseingänge standen Constabler wacht. In ihren feucht glänzenden Mänteln und steifen Helmen, wirkten sie beängstigend und geisterhaft, wie Sendboten aus einer anderen Welt. Ich trat in den engen Durchgang, der von der Dorset Street zu Miller’s Court führte, bestimmt nicht in Furcht. Trotzdem lag ein gewisses Zögern in meinem ersten Schritt zwischen die feuchten rußgeschwärzten Ziegelmauern. Alte Soldaten, wie ich, entwickelten eine natürliche Abneigung gegen Orte, an denen in sinnlosen Akten von Grausamkeit Blut vergossen worden war. Und hier in Miller’s Court war auf überaus grausame Weise unschuldiges Blut vergossen worden. Mit Hilfe von Mycrofts Beziehungen war es Holmes seinerzeit immerhin gelungen an eine Abschrift der Polizeiberichte im Fall der Marie Jane Kelly gekommen. Es widerstrebt mir im Zusammenhang mit dem Fall Marie Jane Kelly den Begriff Mord zu verwenden, denn was der Ripper mit seinem letzten Opfer anstellte, war mehr als ein Mord - es war eine Schlachtung, die völlige Vernichtung eines menschlichen Wesens. Noch verborgen zwischen Nebelschwaden und dem Vorhang des Nieselregens, der inzwischen eingesetzt hatte, musste nur wenige Schritt von hier, die Tür zu dem kleinen Zimmer liegen, in dem Marie Jane Kelly am frühen Morgen des 9. Novembers 1888 ihr furchtbares Ende fand. Es war soviel Blut in dem Raum verteilt gewesen, dass die ersten Männer, die ihn zuerst betraten – ein Inspektor und Dr. Philipps, der herbeigerufene Arzt – auf dem schlüpfrigen Boden ausrutschten und zu fallen drohten. Laut Doktor Philipps war es absolut unmöglich einen Schritt in dem Zimmer zu tun, ohne dabei entweder in Blutlachen oder Fleischfetzen zu treten. Der Ripper hatte Miss Kelly die Kehle durchtrennt, sie dann vom Halsansatz bis zum Schambein hinab aufgeschnitten und die meisten ihrer inneren Organe entnommen. Marie Kellys Gesicht war dabei bis zur Unkenntlichkeit zerschnitten und zerhackt worden. Weite Bereiche ihrer Schenkel waren bis zum Knochen herunter abgeschält und ihre Brüste abgetrennt worden. Maries innere Organe fanden sich an verschiedenen Stellen des Zimmers verteilt. Und eine ihrer abgetrennten Brüste lag ausgerechnet unter ihrer zerhackten rechten Wange. All dies sollte ausreichend Beweis für den Wahnsinn darstellen, der an diesem 9. November in dem Zimmer in Miller’s Court raste. Aber Dr. Philipps stellte überdies fest, dass - als unfassbaren Höherpunkt seines Wahnsinns - der Ripper Mary Jane Kellys Herz solange in einem Teekessel über dem Kaminfeuer hatte kochen lassen, bis das billige Kesselblech in der Hitze teilweise zu schmelzen begann. Wahrscheinlich sprach es ja in einer bizarren Weise für all jene von den Poeten dem menschlichen Herzen zugeschriebenen Eigentümlichkeiten, dass sich selbst zwischen dem geschmolzenen Kesselblech immer noch Reste von Miss Kellys Herz erhalten hatten.

Auch die junge Frau, die Watson, Lestrade und Holmes in dem Hinterhof vorfinden ist in einer Art und Weise getötet worden, die eher an eine Schlachtung, eine völlige Vernichtung, erinnert, als an einen gewöhnlichen Mord.

Das ist, was Watson zwischen einigen Constablern, Lestrade und Holmes im Schmutz des Hinterhofs sieht:

Zu meinen Füßen lag in einer Spirale aus Gedärm ein Teil einer menschlichen Lunge. Der Darm, der sich in vier Windungen darum wand, lief zu einer geöffneten Bauchhöhle. Einige Fuß daneben entdeckte ich einen fahlen Fleck auf dem Pflaster, der sich bei näherer Betrachtung als Brust herausstellte. Nicht weit von der Brust lag eine abgetrennte menschliche Hand. Drei, vier Schritt weiter entdeckte ich – endlich - die Überreste einer Frau im feuchten Schmutz des Hinterhofs. Wie Marie Kelly hatte man ihren Leib vom Halsansatz bis zum Schambein aufgeschnitten und offensichtlich nicht nur ihren Darm aus der Bauchhöhle gezogen. Denn gleich neben dem Schenkel der Toten lag auch eine ihrer Nieren. Außerdem schimmerte neben ihrem zerhackten Gesicht etwas, das mir ein Teil einer menschlichen Leber zu sein schien. Als alter Soldat trug ich, weiß Gott, einige furchtbare Erinnerungen in mir. Aber das zu einer blutig grinsenden Fratze zerhackte Gesicht dieser jungen Frau brannte sich so tief in mein Hirn und Herz, dass darüber selbst die alptraumhaften Bilder der Schlacht von Maiwand verblassten, bei der ich dem Tode nur mit Müh und Not entgangen war. Einer der Constabler würgte, zuckte und platzierte ein weiteres Häufchen Erbrochenes neben seine diversen Vorgänger. Ein Gutteil des scharfen Gestanks, der in dem Hof herrschte, musste von den verschiedenen Häufchen Erbrochenen ausgehen, die um die Absperrung herum am Boden lagen. „Sollten auch Sie sich erleichtern müssen, Doktor, dann wäre ich Ihnen dankbar, falls Sie es einrichten könnten, dies über die Decken hinweg zu tun“, sagte Lestrade in einem Tonfall, der wohl nicht zufällig Holmes Wortwahl und klaren Akzent plagiierte. „Herzlichen Dank für Ihren Hinweis, Lestrade. Aber da Sie mich einige Stunden vor dem Frühstück aus dem Bett klopfen ließen, besteht dafür keine unmittelbare Gefahr“, gab ich bissig zurück. Ich sah Lestrade geradeheraus in die Augen und wies dann auf die menschlichen Überreste am Boden. „Das ist zweifellos der abscheulichste Anblick, dem ich in meinem ganzen Leben ausgesetzt worden bin.“

Den drei Detektiven wird schnell bewusst, dass die junge Frau deren furchtbar zugerichtete Überreste sie da in Augenschein nehmen, nicht in dem Hinterhof von Miller’s Court getötet worden sein kann. Doch, fragen sie sich, wo wurde sie dann getötet und weshalb?

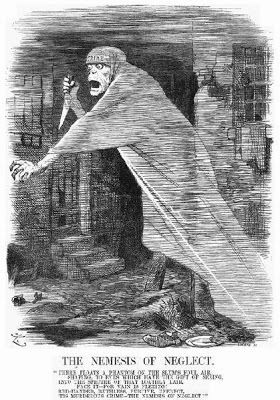

Eine künstlerische Nachempfindung des Rippers aus heutiger ZeitSherlock ist sich jedenfalls auffallend sicher, dass sie nicht dem Ripper zum Opfer gefallen sein kann. Und das obwohl Watson und Lestrade ihn darauf hinweisen, dass man den Ripper bisher nie identifiziert, geschweige denn gefasst habe. Dennoch bleibt Sherlock hartnäckig bei seiner Auffassung: Diese Frau konnte nicht vom Ripper getötet worden sein. Doch wer war es dann? Ein eigenartiges Stück schweren weißen Seidenstoffes, den Holmes bei dem Opfer fand führt unsere Helden wenige Stunden darauf zu einem Grab im berühmten Highgate Friedhof. Dort machen sie eine Entdeckung, die selbst Sherlocks geniale Intelligenz und Beobachtungsgabe zu überfordern scheint. Aber so leicht geben Sherlock und Watson selbstverständlich nicht auf. So geraten sie im weiteren Verlauf ihrer Ermittlungen nicht nur mit dem vom Ripper besessenen Chefinspektor Abberline aneinander, sondern stechen auch in ein Wespennest, als sie auf eine geheime Bruderschaft irischer Freiheitskämpfer stoßen, deren Mitglieder offenbar einiges zu verbergen haben.

Eine künstlerische Nachempfindung des Rippers aus heutiger ZeitSherlock ist sich jedenfalls auffallend sicher, dass sie nicht dem Ripper zum Opfer gefallen sein kann. Und das obwohl Watson und Lestrade ihn darauf hinweisen, dass man den Ripper bisher nie identifiziert, geschweige denn gefasst habe. Dennoch bleibt Sherlock hartnäckig bei seiner Auffassung: Diese Frau konnte nicht vom Ripper getötet worden sein. Doch wer war es dann? Ein eigenartiges Stück schweren weißen Seidenstoffes, den Holmes bei dem Opfer fand führt unsere Helden wenige Stunden darauf zu einem Grab im berühmten Highgate Friedhof. Dort machen sie eine Entdeckung, die selbst Sherlocks geniale Intelligenz und Beobachtungsgabe zu überfordern scheint. Aber so leicht geben Sherlock und Watson selbstverständlich nicht auf. So geraten sie im weiteren Verlauf ihrer Ermittlungen nicht nur mit dem vom Ripper besessenen Chefinspektor Abberline aneinander, sondern stechen auch in ein Wespennest, als sie auf eine geheime Bruderschaft irischer Freiheitskämpfer stoßen, deren Mitglieder offenbar einiges zu verbergen haben.

Doch das Schreckgespenst des Rippers scheint Sherlock und Watson einfach nicht aus seinen nebelhaften Fängen lassen zu wollen, denn nach dem irischen Geheimbund und dem vom Ripper besessenen Chefinspektor konfrontiert sie ihre Jagd nach dem Mörder der Toten von Miller’s Court offenbar auch mit einem alten Bekannten. Jenem Verbrechergenie nämlich, dessen mörderische Handschrift Sherlock bereits im Hintergrund der Geschehnisse um den „Geist des Architekten“ Archibald Pennyworth auszumachen glaubte. Und jener Schattenmann weiß wie man selbst so entschlossene Männer wie Sherlock und Watson in Angst und Schrecken versetzt….

Nachdem wir einen kurzen Blick miteinander gewechselt hatten stiegen wir die knarzende Treppe hinauf, an deren Ende ein weiterer Kerzenstummel etwas Helligkeit erzeugte. Nur eine der vier Türen im oberen Stockwerk war leicht geöffnet. In dem Zimmer musste ein Feuer im Kamin brennen, eine gewisse Wärme drang durch den Türspalt und auf dem Dielenboden tanzten bizarre Schatten. Ich ergriff die Kerze und warf einen Blick in die übrigen drei Räume im Obergeschoss – sie waren leer, und ihr Boden mit einer dicken Staubschicht bedeckt. Seit Wochen und Monaten konnte kein Mensch sie betreten haben. Holmes stieß neben mir die Tür zu dem vierten Zimmer auf. Ein süßlicher Geruch, der an den Gestank von Abdeckereien erinnerte, schlug uns entgegen. Das Zimmer war bis auf ein Kaminbesteck, einen Rost und zwei Kohlenschütten leer. Nicht einmal Vorhänge hingen an den Fenstern und die einzige Lichtquelle bot die gelblich rote Glut des Feuers, über dem an einem Gestänge ein hoher Teekessel aus grauem Blech hing, dessen Boden roter zu glühen schien, als selbst die Kohleglut der Feuerstelle. Die Glut im Kamin füllte den größten Teil des Raums mit geisterhaften Schatten, unmöglich auf einen Blick zu erfassen, was sich in den Zimmerecken abspielen oder verbergen mochte. Irgendetwas brodelte in dem Kessel vor sich hin. Er war die Quelle jenes ekelhaften Gestanks, der von hier aus bis ins Treppenhaus gedrungen war. Ich bin sicher, dass Holmes derselbe abscheuliche Gedanke in den Sinn kam, wie mir: In Miss Molly Maguires Post Mortem hatte man hervorgehoben, dass ihr Herz fehlte. Holmes Gesicht verzerrte sich zu deiner Grimasse der Wut, als er den Kessel mit seinem Stock vom Feuer hob und vorm Kamin abstellte, dessen Deckel fiel dabei herab. Was da in dem heißen billigen Kessel kochte war tatsächlich Blut und in all dem brodelnden Blut schwamm etwas, das ich als ein menschliches Herz erkannte. Ich warf einen Blick darauf, dann stürmte ich zum Fenster und riss es weit auf. Noch niemals in meinem Leben war ich so zornig gewesen, wie in jenem Augenblick. Der Ripper hatte Mary Jane Kellys Herz in einen Teekessel geworfen und in ihrem eigenen Blut solange über dem Feuer köcheln lassen, bis der dünne Kessel schmolz. Ich war außer mir. Der Strick war zu wenig für die Männer, die solch einer Abscheulichkeit fähig waren. „Ist es menschlich, Watson? Reden Sie, Mann!“, fuhr Holmes mich mit blitzenden Augen an. Ich bestätigte es. „Dieses Monster!“, zischte Holmes voll kaum zurückgehaltenem Zorn. Ich konnte keine Sekunde länger ertragen dieses Herz in dem brodelnden Blut zu sehen. Ich ergriff den Kaminhaken und war drauf und dran damit das Herz aus dem Kessel zu angeln. Ich wusste nicht, was ich danach damit anstellen würde, doch ich war mir selten über irgendetwas so klar gewesen, wie darüber, dass es nicht in diesen Teekessel voller brodelnden Blutes gehörte. „Was tun Sie da, Watson?“, Holmes ergriff meine Hand und hinderte mich an meinem Vorhaben. „Ihr Herz aus diesem verfluchten Kessel entfernen, was sonst, Holmes?“ zischte ich grimmig zurück. Holmes legte seine Hand auf meine Schulter. „Und was, wenn ich fragen darf, haben Sie anschließend damit vor, Watson? Wollen Sie es mit sich herumtragen? Nach Highgate fahren und es in ihrem leeren Grab bestatten? Es in Formaldehyd einlegen? Wir wissen ja noch nicht einmal, wessen Herz das wirklich ist…“ Ich begriff ja, was er mir mitzuteilen versuchte. Dennoch erschien es mir so über die Maßen grausam dieses Herz in dem noch immer blubbernden und brodelnden Blut zu belassen. „Den Kessel vom Feuer zu nehmen ist alles, was wir im Moment für Miss Maguire und ihr Herz tun können, Watson.“ Es konnte nur eine Frage der Zeit sein, bis Abberline von der Nachricht an der Wand des Diogenes-Clubs hörte und hier auftauchen musste. Sollten wir dieses Herz aus dem Kessel entfernen, konnte er uns der Vernichtung von Beweismitteln, der Irreführung der Justiz oder Schlimmeren beschuldigen. „Verflucht, Holmes! Verflucht!“ Holmes nahm mir den Kaminhaken aus der Hand und störte damit die Glut im Kamin auf, das Feuer loderte hell auf, winzige Funken stoben in den Kaminschacht hinauf. Der Raum lag plötzlich erhellt vom rötlich gelben Licht des Feuers vor uns. „Sehen Sie!“ Da waren Worte an eine der bisher im Schatten liegenden Zimmerwände geschrieben worden:

"Today I bake, tomorrow I brew, Then the Queen's child I shall stew.; For nobody knows my little game, for Rumpelstiltskin is my name."

Ich trat fasziniert und abgestoßen zugleich näher zu der Wand. Der Text war in großen, schief stehenden Buchstaben verfasst. Anders als bei dem Ripperbrief im Daily Mirror waren sowohl Zeichensetzung wie Rechtschreibung einwandfrei. „Ist das Blut, Watson?“ „Ja!“, bestätigte ich voller Ekel.

Aber selbst in Blut köchelnde Herzen und das gespenstische Kannibalengedicht Rumpelstilzchens bilden jedoch längst nicht den letzten Höhepunkt des Horrors, dem Holmes und Watson bei ihrer Suche nach dem Mörder der jungen Miss Molly Maguire erwartet…

Freuen Sie sich also auf ein spannendes neues Abenteuer des besten Detektivs der Literaturgeschichte …

Der erste Teil von "Sherlock Holmes - Eine Studie in Angst" ist hier erhältlich:

Amazon.de

Published on November 19, 2013 02:25

November 10, 2013

Sherlock - Gewinnspiel

Es geht weiter voran mit „Einer Studie in Angst“ Teil Nummer Zwei, der Sherlock und Watson in einem Fall sieht, der düsterer und komplexer gestaltet ist, als ihre Abenteuer im Ersten Teil von „Sherlock Holmes – Eine Studie in Angst“ Interessierte Leser dürfen sich darin zum Beispiel auf neue Auftritte von Holmes Bruder Mycroft freuen, auf einige ironische Wortgefechte zwischen Holmes und Lestrade, auf nächtliche Friedhöfe und Londoner Eastend-Pups. Vor allem aber wird Jack the Ripper eine Rolle im Buch bekommen, wenn auch nur eine indirekte. Denn die übel zugerichtete Leiche einer Frau, die man zunächst für ein weiteres Opfer Jacks hält, stellt sich als Opfer eines anderen, nicht weniger finsteren Mörders heraus.

Doch da bis zum erscheinen des Zweiten Teils noch einiges an Wasser die Themsebrücken herab fließt, will ich für alle neuen und alten Sherlock Fans, die Wartezeit bis dahin etwas verkürzen, indem ich vom 9.11. bis einschließlich 16.11. insgesamt 100 Gutscheine für mein Kindle e-Book „Sherlock Holmes - Eine Studie in Angst / Teil 1“ verlose.

Und so funktioniert’s:

Einfach eine Mail an: davidgray600 (at) gmail.com schreiben und mit etwas Glück gehört ihr zu den Gewinnern eines Gutscheins für die Kindle Ausgabe meines ersten Romans um den klassischen Meisterdetektiv aus der Baker Street 221b.

(Selbstverständlich werden die Mailadressen aller Teilnehmer vertraulich und entsprechend der geltenden Datenschutzregelungen behandelt.)

Hier ist das Buch im Kindle Format zu haben: Sherlock Holmes - Eine Studie in Angst / Teil 1 und hier gibt's Sherlock als

Taschenbuch

Published on November 10, 2013 07:04

Sherlock, ein typischer Viktorianer?

Es geht weiter voran mit Sherlock Holmes Teil Nummer Zwei, der Sherlock und Watson in einem Fall sieht, der düsterer und komplexer gestaltet ist, als ihre Abenteuer im Ersten Teil von „Sherlock Holmes – Eine Studie in Angst“ Zunächst einmal bekommt Watson in Teil Zwei Grund an Mycroft Holmes Aufrichtigkeit zu zweifeln, als ihm bewusst wird, dass Holmes Bruder offenbar um die wahre Identität Jack the Rippers weiß, der Horrorgestalt des Viktorianischen Zeitalters schlechthin.

Jack the Ripper, der wie ein böser Geist über London schwebt, zeitgenössische Illustration aus dem Unterhaltungs-Magazin "Punch"

Jack the Ripper, der wie ein böser Geist über London schwebt, zeitgenössische Illustration aus dem Unterhaltungs-Magazin "Punch"Doch auch wenn der Ripper im Hintergrund der Geschichte stets präsent ist, macht Sherlock seinem Freund Watson und dem Inspektor Lestradeschnell klar, dass sie es bei ihrem neuesten Fall nicht mit dem Original Ripper zu tun haben können, sondern womöglich gleich an eine Gang von Mördern geraten sind.

Weitere prominente Themen in dem neuen Roman sind Herzen, die in Teekesseln gekocht werden, in Blut verfasste Gedichte an der Wand eines verlassenen Hauses und eine mysteriöse junge Dame, die von ihrem Mörder offenbar mit seidenen Leichenhemden bedacht wurde. Überhaupt spielen Friedhöfe eine große Rolle in dem Buch. Das hat seinen Grund in der viktorianischen Realität. Damals war man nämlich ganz allgemein, „absolut fasziniert vom Tod und den Riten, die man um ihn herum gesponnen hatte, während man zugleich entsetzt und besessen von der Vorstellung war, möglicherweise lebendig begraben zu werden.“ Das meint zumindest die Historikerin und Viktorianer Expertin Catherine Arnold in ihrem interessanten Buch „Necropolis – London and ist Dead“. Auf dem Höhepunkt des viktorianischen Zeitalters wurden sogar verschiedene Mechaniken patentiert, die es einem aus Versehen lebendig begrabenem erlaubten aus seinem Sarg heraus über Glockengeklingel oder – Hightech als Viktorianisch! – eine Gaslampe Lebenszeichen von sich zu geben. Überhaupt ist es ganz interessant einmal einen etwas genaueren Blick auf die Vorlieben und Ängste von Sherlocks realen Zeitgenossen zu werfen.

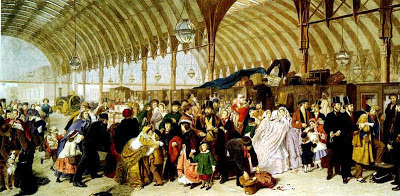

Die Viktorianer waren fasziniert vom technischen Fortschritt, den ihr Zeitalter mit sich brachte. Kein Wunder also, dass ihre Bahnhöfe an Paläste erinnerten ...

Die Viktorianer waren fasziniert vom technischen Fortschritt, den ihr Zeitalter mit sich brachte. Kein Wunder also, dass ihre Bahnhöfe an Paläste erinnerten ... Wovon man – abgesehen von Friedhöfen und Toten - im London gegen Ende des 19. Jahrhunderts fasziniert war, waren in etwa in dieser Reihenfolge: die Gefahren von vorehelichem Sex und Alkohol für junge Damen, die USA, der Wilde Westen und mögliche anarchistische Terrorplots. Auch wenn – dem Krimigenre geschuldet – wirklich unschuldige (im sexuellen Sinne) junge Damen eher in „short supply„ in Herrn Grays Sherlock Nummer Zwei sind, spielen Leichen, Friedhöfe, Amerikaner, der Wilde Westen, Alkohol und vorehelicher Sex durchaus größere Rollen darin.

Die Heilsarmeezum Beispiel, wurde zu dem, was sie heute ist, vor allem durch ihre erbittert geführten Kampagnen gegen den übermäßigen Alkverbrauch der Arbeiter und kleinen Angestellten in den Industriemetropolen.

Ein Poster der Heilsarmee vom Beginn des 20. Jahrhunderts, der Stil dieses Bilds unterscheidet sich kaum von dem seiner Vorgänger im späten 19. Jahrhundert

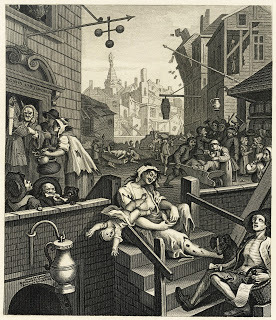

Ein Poster der Heilsarmee vom Beginn des 20. Jahrhunderts, der Stil dieses Bilds unterscheidet sich kaum von dem seiner Vorgänger im späten 19. JahrhundertDas bevorzugte Gift der unteren Klassen war seinerzeit billiger Gin, der wesentlich rascher wirkte, als das übliche ziemlich dünn gebraute Bier. Der Ginverbrauch muss, vorsichtigen Schätzungen von Historikern zufolge, tatsächlich enorm gewesen sein: Etwa 130 Liter pro Kopf und Jahr für Frauen und fast das Doppelte für Männer. Um das ganz klarzustellen, wir reden hier von Gin, der locker um die 25 bis 32 Prozentanteile Alkohol hatte.

Der Stoff war so billig herzustellen und überall zu haben, er bot für Arbeiter, Tagelöhner und kleine Angestellte die günstigste und am weitesten verbreitetste Fluchtmöglichkeit aus ihrem tristen Alltag. Ein wenig an allgemeiner Statistik gefällig?

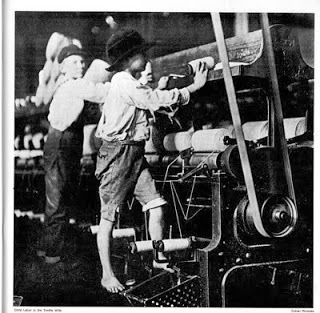

Im Londoner Eastend, dem damals am dichtesten besiedelten Ort der Welt, lebten durchschnittlich drei Leute auf zwei Quadratmetern!Die Zustände in den Slumvierteln Londons, Liverpools, Glasgows, Leeds, Yorks und Edinburghs an einem Freitagabend auf dem Höhepunkt des viktorianischen Zeitalters glichen offenbar dem, was wir heute zum Ausnahmezustand erklären würden.

William Hogarths Bild zeigt die Auswirkungen des Ginkonsums auf die armen Klassen Mitte des 18. Jahrhunderts, doch bis zum späten 19. Jahrhundert blieb Gin - überhaupt Alkohol - das beliebteste Rauschmittel in den Slums. Mit den daraus zu erwartenden Folgen.

William Hogarths Bild zeigt die Auswirkungen des Ginkonsums auf die armen Klassen Mitte des 18. Jahrhunderts, doch bis zum späten 19. Jahrhundert blieb Gin - überhaupt Alkohol - das beliebteste Rauschmittel in den Slums. Mit den daraus zu erwartenden Folgen. Bis fast zur Besinnungslosigkeit (und darüber hinaus!) betrunkene Männer und Frauen säumten die Straßenränder. Um die Kneipen herum, fielen Betrunkene übereinander und umeinander aus den Türen. Und eher früher als später ergaben sich us den nichtigsten Anlässen heraus irgendwo in den Slums regelmäßig wilde Straßenschlachten, bei denen neben Ziegeln, Pflastersteinen und Bauhölzern auch schon mal Metzgerbeile, Hämmer, Spitzhacken, Spaten und Schaufeln zum Einsatz kamen. Übrigens fasste ein Ginglas der Viktorianer ungefähr dieselbe Mengen an Flüssigkeit wie eine heute gebräuchliche Coca-Cola-Dose. Mit anderen Worten ungefähr das Vierfache eines heutigen Doppelten Schnapses. Man darf vermuten, dass die chronisch unterernährte Arbeitermassen in den Slumvierteln daher nicht viele dieser Gingläser brauchte, um sich temporär in Besinnungslosigkeit oder rein wortwörtlich „um den Verstand“ zu saufen. Als man das Arbeitsfähige Alter von Kindern 1833 gesetzlich auf mindestens 9 Jahre festlegte wurde das als große Errungenschaft moderner liberaler und humanitärer Ideen gefeiert.

Im krassen Gegensatz zu den Verhältnissen und Ritualen der Bewohner der Slumviertel standen die typischen Vergnügungen der Mittel- und Oberklassen.

Diese Glücklichen tummelten sich in hell beleuchteten Theatern, Music-Halls und Salons, wo man Geschäfte anbahnte, Konversation pflegte, die neuesten Kunstwerke bewunderte, oder – total beliebt auch damals – gemeinsam die Klatschspalten der vielen verschiedenen Magazine, Tages – und Wochenzeitungen durchhechelte.

In Abwesenheit von Radio, Kino und TV boten Zeitungen und Romane die gebräuchlichste Form der Abwechslung. Beliebt war, was man heute als Romantic-ChickLit bezeichnen würde, wobei Sex selbstverständlich stets nur angedeutet wurde.

Als der erste wirkliche (und immer noch brillante) Horrorroman „Jekyll & Hyde“ erschien, zum Bestseller wurde und kurz darauf auch im Westend als Theaterstück aufgeführt wurde, pflegten während den Vorstellungen so viele junge Damen in Ohnmacht zu fallen, dass man dies zum Anlass nahm den Zeitungen ausdrücklich vor dieser Nebenwirkungen zu warnen und künftige Theatergänger anwies, doch keinesfalls das Riechsalz zu hause zu lassen. (Riechsalzproduzenten müssen Robert Louis Stevenson, den Autor von „Jekyll & Hyde“ damals heftig in ihre Herzen geschlossen haben, nehme ich an).

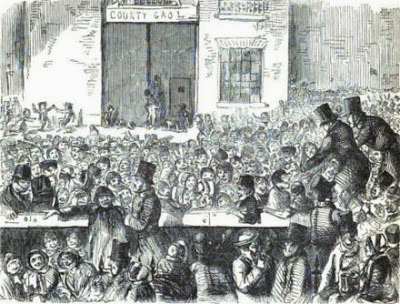

Doch das wahre Top-Entertainment welches alle viktorianischen Klassen und Schichten zusammenbrachte waren die Kriminalprozesse im Old Bailey. Noch in seinem 1945/ 46 verfasstem Essay „The Decline of the English Murder – der Niedergang des Mordes in England“ träumt sich kein anderer als George Orwell (1984) ironisch ins Viktorianische Zeitalter und dessen Faszination mit einem guten unterhaltsamen Mordprozess zurück. Und Charles Dickens Leserzuschrift an die Times über die Ausgelassenheit und freudige Erwartung der Zuschauermassen während der öffentlichen Hinrichtung der Mörderin Marie Manning und ihres Ehemannes und Komplizen, liest sich für uns heute, trotz Dickens moralischer Entrüstung, eher wie die Anfangsszene einer Horrorstory. (Wobei man allerdings erwähnen sollte, dass selbst der abgebrühteste Viktorianer entsetzt wäre über die in irgendeinem harmlosen Vorabendfernsehkrimi gezeigte Gewalt.)

Zuschauer während Marie Mannings Hinrichtung, deren Ausgelassenheit und Blutdurst den berühmten Autor Charles Dickens zu einem Leserbrief an die Times anregt...

Zuschauer während Marie Mannings Hinrichtung, deren Ausgelassenheit und Blutdurst den berühmten Autor Charles Dickens zu einem Leserbrief an die Times anregt...Dickens nicht weniger berühmter Kollege Orwell war es auch, der die original Sherlock Holmes als „good bad books – gute schlechte Bücher“ bezeichnete, also als Storys und Romane einordnete, die gerade obwohl sie im rein literarischen Sinne keine Meisterwerke darstellen, dennoch so gut und unterhaltsam gestaltet waren, dass man sie immer und immer wieder mit Vergnügen lesen kann. Mister Eric Arthur Blair (aka George Orwell) bedauerte im selben Atemzug auch, dass in seinem 20. Jahrhundert solche „good bad books“ offensichtlich nicht mehr verfasst worden. (Man darf sich fragen, zu welcher Meinung Mister Blair über das Twilight Phänomen oder gar – OMG! – E. L. James Pornobestsellern gelangt wäre. Obwohl er andererseits – als Public School Boy – sicherlich Gefallen an Harry Potter gefunden hätte. Und auch Old Mister Charles Dickens, immerhin Verfasser von „David Copperfield“ und „Great Expectations“, hätte zweifellos einiges seiner eigenen Werke in Hogwarts und dessen berühmtesten Zauberlehrling wieder gefunden.)Überraschend für all die Millionen von Lesefans in den Weiten des Interwebs könnte allerdings sein, dass der (neben Sherlock, Watson und Jack dem Ripper) heute berühmteste Viktorianer Graf Dracula, seinen eigentlichen Siegeszug in die Herzen des Publikums erst kurz nach dem Ende der klassischen Viktorianischen Ära antrat. So richtig berühmt und beliebt wurde er nämlich nicht vor der Wende zum 20. Jahrhundert. Und ins Bewusstsein eines regelrechten Millionenpublikums schlich er sich nur durch die tatkräftige Nachhilfe des gebürtigen Ungarn Bela Lugosi, der ihn in den 1930er Jahren in zahlreichen Hollywoodstreifen verkörperte.

Wie Jack the Ripper, der reale Alptraum der Viktorianer, ist sein fiktives Gegenstück Dracula auch im 21 Jahrhundert noch lebendig und beliebt, wie dieses Webposter für eine neue BBC -TV Produktion beweist ...

Wie Jack the Ripper, der reale Alptraum der Viktorianer, ist sein fiktives Gegenstück Dracula auch im 21 Jahrhundert noch lebendig und beliebt, wie dieses Webposter für eine neue BBC -TV Produktion beweist ...Bei allen Widersprüchen und Absonderheiten, die die Viktorianische Ära für uns heute beinhaltet, existieren doch auch einige erstaunliche Parallelen zwischen Sherlocks Zeitalter und dem unseren. Da verfasste ein besorgter Uniprofessor 1892 zum Beispiel ein 230 Druckseiten langes Pamphlet, in dem er vor den unerhörten Gefahren des Telefons für leicht zu beeinflussende junge Damen warnte, die mit Hilfe dieser neuesten Erfindung unkontrolliert von ihren Eltern in direkten Kontakt mit jungen Männern treten konnten. Höchst gefährlich – fürwahr! Erinnert das nicht ein wenig an die aktuell gerade tobende Debatte über die vermeintlich unübersehbaren Gefahren von Internetporn für Teenager? Und was ist mit dem Frauenwahlrecht, das die Gemüter der Viktorianer heftig erregte? Hat deren Aufregung darüber, nicht zumindest eine ungefähre Ähnlichkeit mit dem erbitterten Streit über Abtreibung, der gerade wieder einmal in den USA stattfindet? Und, da wir ihn hier schon einige Male als Zeugen heranzogen, wie steht’s mit Charles Dickens jahrelangem Kampf um das weltweite Copyright, den er vor allem in den USA führte, weil man dort seine (und nicht nur seine!) Bücher frisch fromm fröhlich frei in Millionenfacher Auflage als Raubdrucke verkaufte, von deren Verkaufserlösen der Verfasser natürlich keinen Cent sah! Fühlt sich da noch wer an den Urheberrechtsstreit von 2012 und die Internetaktionen gegen den US- Gesetzesentwurf SOPA erinnert? Und was ist mit dem Phänomen des Binge Trinkens, das sogar in den Parlamenten diskutiert wurde? Soll es so gar keine Gemeinsamkeit mit den bevorzugten Vergnügungen der viktorianischen Arbeiterklasse aufweisen? Viele kluge - und jede Menge weniger kluge – Kollegen von Herrn Gray haben bereits literweise Tinte über die Frage verbraucht, was Sherlock Holmes und seinen Sidekick Watson so nachhaltig beliebt beim Lesepublikum macht. Ich für meinen Teil bin sicher dass es nicht nur eine gewisse Nostalgie, die meisterhaft gehandhabten Plots und Rätsel der Geschichten und Romane und Arthur Conan Doyles knapper Schreibstil sind, die den Meisterdetektiv zu seiner nachhaltigen Beliebtheit bis ins 21. Jahrhundert hinein verhalfen, sondern auch all die unterschwelligen Ähnlichkeiten mit seinem Zeitalter und dem unseren.

Es existieren allerdings auch einige ebenso überraschende Unterschiede zwischen den beiden Zeitaltern. So war die Mordrate der Viktorianischen Ära wohl etwas geringer, als heute. Ein Umstand, den Sherlock und den Doktor sicherlich mit Genugtuung zur Kenntnis genommen hätten…

Wer noch ein wenig tiefer in die erstaunliche Welt der Viktorianer eintauchen mag, dem sei der erste Band meiner kleinen Sherlock Holmes Trilogie empfohlen:

Das E-Book gibts hier: Sherlock Band Eins

Das Taschenbuch dazu hier: Sherlock Band Eins Taschenbuch

Published on November 10, 2013 06:26

November 9, 2013

Weshalb Sherlock?

Sherlock ist auf allen TV-Kanälen, im Kino, im Buchladen ja sowieso und ganz sicher auch in den Herzen seiner Millionen Fans. Klar, schreibt Herr Gray eben einen neuen Sherlock Holmes Roman in drei Teilen, hat ja sonst offenbar nix zu tun der Mann. Na ja – um der Wahrheit die Ehre zu geben – hätte Herr Gray derzeit schon noch mehr zu tun, als einen neuen Sherlock Holmes Roman zu verfassen. Immerhin kommt im Frühjahr 2014 sein historischer Roman über den Marquis de Sade bei Plöttner in Leipzig heraus und dann hat er auch noch eine Biographie des Arktisforschers und Friedensnobelpreisträgers Fridtjof Nansen auf dem Radar. Und neben dem Schreiben will der Mann ja auch noch etwas von seinem Leben haben. Eigentlich hat und hatte Herr Gray gar keine Zeit für Sherlock. Trotzdem hat er sich die Zeit einfach genommen. Ja, Freunde und Leser, Momos „Graue Herren“ hatten keine Chance! Herr Gray setzte sich an seine Maschine und tippte was das Zeug hielt den ersten Teil von „Sherlock Holmes – eine Studie in Angst„ herunter und setzte sich nach einer längeren Zwangspause erneut an den Schreibtisch, um auch Sherlock Holmes Teil Nummer Zwei in die Tastatur zu klopfen, der noch im November 2013 erscheinen wird.

Was ist dran an dem Meisterdetektiv aus der Baker Street, dass selbst Momos so mächtige graue Zeitdiebe bei Herrn Gray keine Chance gegen Sherlock hatten?

Was mich als Autor vor allem an den Sherlock Holmes Geschichten faszinierte, war deren strikter Aufbau, das relativ enge stilistische und dramatische Korsett in dessen Grenzen sie sich bewegen. Es war einfach eine Herausforderung für mich zu sehen, ob und wie ich mich innerhalb dieser Grenzen mit meinen eigenen Ideen und einem etwas angepassten „klassischen„ viktorianischen Schreibstil bewegen konnte.

Bisher gaben mir die Leserreaktion auf den ersten Teil keinen Grund daran zu zweifeln, dass ich den Stil des Meisters so ungefähr getroffen habe. Was ich - zugegeben - als sehr befriedigend und lohnend befand.

„Sherlock Holmes – Trilogie“ – worum geht es?

Bei der Recherche zu einem Buch über den Irischen Unabhängigkeitskampf stößt der Autor David Gray in London auf ein geheimes Dossier, das Originalaufzeichnungen Doktor Watsons enthält. Der Doktor hat darin drei Abenteuer seines Freundes Sherlock Holmes geschildert, die bisher nie veröffentlicht wurden.

Teil 1 / Der Geist des Architekten

Sherlock Holmes wird von seinem Bruder Mycroft gebeten sich des Falles von Sir Archibald Pennyworth anzunehmen, der glaubt in seinem neuen Stadthaus vom Geist einer grausamen Mörderin heimgesucht zu werden.Doch was zunächst wie ein etwas skurriler Routinefall aussieht, entpuppt sich rasch als ein gefährliches Katz- und -Mausspiel, bei dem der Jäger zum Gejagten wird.

Ein alter Familienschmuck, ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit, ein undurchsichtiger Hypnotiseur und der wohl beste Schütze des Empires – sie alle sind auf diese oder jene Weise in den verzwickten Fall verwickelt…

Ausgewählte Leserstimmen:

„Die Geschichte ist spannend, kurzweilig und trifft verblüffend genau den Ton und die Atmosphäre der alten Holmes-Geschichten, ohne daß der Stil dabei allzu bemüht wirkt“ – von Berlinoise / Amazon.de Top100 Rezensentin.

„Ich denke, Sir Arthur Conan Doyle würde selbst nicht erkennen, dass nicht ER diese Detektivgeschichte geschrieben hat.“ – von LeserinBirgit

„Ich muß sagen, daß mir der Schreibstil von David Gray wirklich sehr gut gefallen hat. Die Darstellung von Watson und gerade von Holmes ist wirklich toll gelungen und auch die Atmosphäre der damaligen Zeit wurde perfekt eingefangen.

Der Kriminalfall war spannend, wenn ich auch das Ende als sehr plötzlich und für mich … befand“ – von Kerstin / Kastanies Lesecke Blog

Der 2. Teil " Sherlock Holmes - Eine Studie in Angst / Das Grab der Molly Maguire" erscheint Ende November hier bei Amazon.de

Hier ist das Buch im Kindle Format zu haben:

Sherlock Holmes - Der Geist des Architekten

und hier gibt's Sherlock als

Taschenbuch

Published on November 09, 2013 06:31

Weshalb Sherlock? Sherlock ist auf allen TV-Kanälen, im ...

Weshalb Sherlock?

Sherlock ist auf allen TV-Kanälen, im Kino, im Buchladen ja sowieso und ganz sicher auch in den Herzen seiner Millionen Fans. Klar, schreibt Herr Gray eben einen neuen Sherlock Holmes Roman in drei Teilen, hat ja sonst offenbar nix zu tun der Mann. Na ja – um der Wahrheit die Ehre zu geben – hätte Herr Gray derzeit schon noch mehr zu tun, als einen neuen Sherlock Holmes Roman zu verfassen. Immerhin kommt im Frühjahr 2014 sein historischer Roman über den Marquis de Sade bei Plöttner in Leipzig heraus und dann hat er auch noch eine Biographie des Arktisforschers und Friedensnobelpreisträgers Fridtjof Nansen auf dem Radar. Und neben dem Schreiben will der Mann ja auch noch etwas von seinem Leben haben. Eigentlich hat und hatte Herr Gray gar keine Zeit für Sherlock. Trotzdem hat er sich die Zeit einfach genommen. Ja, Freunde und Leser, Momos „Graue Herren“ hatten keine Chance! Herr Gray setzte sich an seine Maschine und tippte was das Zeug hielt den ersten Teil von „Sherlock Holmes – eine Studie in Angst„ herunter und setzte sich nach einer längeren Zwangspause erneut an den Schreibtisch, um auch Sherlock Holmes Teil Nummer Zwei in die Tastatur zu klopfen, der noch im November 2013 erscheinen wird.

Was ist dran an dem Meisterdetektiv aus der Baker Street, dass selbst Momos so mächtige graue Zeitdiebe bei Herrn Gray keine Chance gegen Sherlock hatten?

Was mich als Autor vor allem an den Sherlock Holmes Geschichten faszinierte, war deren strikter Aufbau, das relativ enge stilistische und dramatische Korsett in dessen Grenzen sie sich bewegen. Es war einfach eine Herausforderung für mich zu sehen, ob und wie ich mich innerhalb dieser Grenzen mit meinen eigenen Ideen und einem etwas angepassten „klassischen„ viktorianischen Schreibstil bewegen konnte.

Bisher gaben mir die Leserreaktion auf den ersten Teil keinen Grund daran zu zweifeln, dass ich den Stil des Meisters so ungefähr getroffen habe. Was ich - zugegeben - als sehr befriedigend und lohnend befand.

„Sherlock Holmes – Eine Studie in Angst“ – worum geht es?

Bei der Recherche zu einem Buch über den Irischen Unabhängigkeitskampf stößt der Autor David Gray in London auf ein geheimes Dossier, das Originalaufzeichnungen Doktor Watsons enthält. Der Doktor hat darin drei Abenteuer seines Freundes Sherlock Holmes geschildert, die bisher nie veröffentlicht wurden.

Teil 1 / Der Geist des Architekten

Sherlock Holmes wird von seinem Bruder Mycroft gebeten sich des Falles von Sir Archibald Pennyworth anzunehmen, der glaubt in seinem neuen Stadthaus vom Geist einer grausamen Mörderin heimgesucht zu werden.Doch was zunächst wie ein etwas skurriler Routinefall aussieht, entpuppt sich rasch als ein gefährliches Katz- und -Mausspiel, bei dem der Jäger zum Gejagten wird.

Ein alter Familienschmuck, ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit, ein undurchsichtiger Hypnotiseur und der wohl beste Schütze des Empires – sie alle sind auf diese oder jene Weise in den verzwickten Fall verwickelt…

Ausgewählte Leserstimmen:

„Die Geschichte ist spannend, kurzweilig und trifft verblüffend genau den Ton und die Atmosphäre der alten Holmes-Geschichten, ohne daß der Stil dabei allzu bemüht wirkt“ – von Berlinoise / Amazon.de Top100 Rezensentin.

„Ich denke, Sir Arthur Conan Doyle würde selbst nicht erkennen, dass nicht ER diese Detektivgeschichte geschrieben hat.“ – von LeserinBirgit

„Ich muß sagen, daß mir der Schreibstil von David Gray wirklich sehr gut gefallen hat. Die Darstellung von Watson und gerade von Holmes ist wirklich toll gelungen und auch die Atmosphäre der damaligen Zeit wurde perfekt eingefangen.

Der Kriminalfall war spannend, wenn ich auch das Ende als sehr plötzlich und für mich … befand“ – von Kerstin / Kastanies Lesecke Blog

Der 2. Teil " Sherlock Holmes - Eine Studie in Angst / Das Grab der Molly Maguire" erscheint Ende November hier bei Amazon.de

Hier ist das Buch im Kindle Format zu haben:

Sherlock Holmes - Eine Studie in Angst / Teil 1

Published on November 09, 2013 06:31

January 7, 2013

Thriller ohne Killer

„Der Preis“ , mein letztes E-Book, ist ein Thriller der ohne Killer auskommt. Erzählt wird darin die Geschichte der Milena Fanu, einer scheinbar unbedeutenden Versicherungsangestellten, die eines Tages von falschen Kriminalpolizistren entführt und anschließend in einem schallgedämpften Raum festgehalten und einer Psychofolter unterzogen wird. Der Spannungsfokus des Buches liegt dabei eher auf der Psychologie seiner Helden, als darauf mit möglichst vielen, möglichst bizarr angerichteten Leichen Grauen zu erregen. Nicht das Grauen, welches möglichst blutig und ungewähnlich bizarr angerichtete Mordopfer auslösen, steht also im Mittelpunkt des Romans, sondern der Umgang mit Traumata, die Auswirkungen von Folter und die Grenzen von Ethik und Moral in unserer Gesellschaft. Wem solche eher "großen Fragen" zu abschreckend, oder gar langweilig erscheinen, dem sei versichert, dass "Der Preis" dennoch natürlich ein lupenreiner Thriller ist - und ein spannender und gut lesbarer noch dazu.

Aber dieser Blogpost ist eine gute Gelegenheit einige der Themen unds Begriffe zu erläutern und zu vertiefen, um die es in "Der Preis" eben auch geht.

Gehirnwäsche und Weiße Folter.

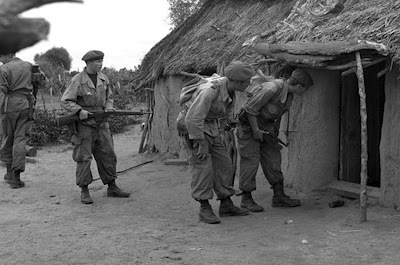

Seit es Polizeiorganisationen und Geheimdienste gibt, wird in deren Auftrag daran geforscht einen möglichst narrensicheren Weg zu finden, wie man Verdächtigen entweder ein Geständnis entlockt oder ihnen ganz und gar den eigenen Willen zu brechen. Schon die Hexenjäger der Heiligen Inquisitionverfassten geheime Traktate darüber, wie es gelingen könnte, Ketzer, Hexen und Hexer auch ganz ohne körperliche Folterungen dazu zu bringen ihre „Missetaten“ ein zu gestehen. Besonders hervorgetan in dieser dunklen Kunst der psychologischen Folter haben sich französische Armeeangehörige, die während des Algerienkrieges damit beauftragt waren die algerische Befreiungsbewegung FLN zu zerschlagen. Die Ironie der Geschichte wollte es, das einige der Offiziere und Agenten, die in Oran und Algier damit befasst waren FLN-Angehörige zu verhören, kaum zehn Jahre zuvor als Resistance Kämpfer selbst in den Folterkellern der Gestapo und des SD gelitten hatten. Als sich der Aufstand der algerischen Befreiungsbewegung immer weiter ausdehnte und es in rascher Folge überall im Land zu Guerillaangriffen und verheerenden Bombenanschlägen kam, verlor man im Hauptquartier der französischen Armee auch die letzten Skrupel und gab Befehl mit äußerster Härte gegen gefangene Guerillas oder Bombenleger vorzugehen.

Man gab den Befehl zur Folter von Gefangenen.

Eine Durchsuchung französischer Soldaten während des Algerienkrieges. Quelle: Arte.TV

Eine Durchsuchung französischer Soldaten während des Algerienkrieges. Quelle: Arte.TV

So kam es, dass innerhalb von wenigen Jahren die französische Armee, die bis dahin umfassendsten Studien und Feldversuche über moderne Folter und Foltermethoden betrieb. Nach dem Ende des Algerienkrieges wurden Französische Verhörspezialisten von der CIA eingeladen um in den USA Offiziere und Geheimagenten in Verhörtechniken zu schulen. Diese geschulten Agenten und Offiziere fanden sich dann in Lateinamerika wieder, wo sie den Militärangehörigen faschistischer Juntas Nachhilfeunterricht in Punkto verschärfte Verhörtechniken erteilten, wie man dies damals nannte. Nur wenig verfeinert finden jene Techniken auch heute noch ihre Anwendungen. Auch und vor allem im „Krieg gegen den Terror“ der USA.

Aber auch Israel, China, dem Iran und anderen Ländern wirft man vor, regelmäßig Folterungen an Gefangenen durchzuführen.

Lynndie England, Soldatin der US Armee, stationiert im Gefängnis Abu Ghuraib, der man Folterungen an männlichen Gefangenen vorwirft

Lynndie England, Soldatin der US Armee, stationiert im Gefängnis Abu Ghuraib, der man Folterungen an männlichen Gefangenen vorwirft

Heute unterscheidet man draußen „im Feld“ auch gar nicht mehr zwischen körperlicher Folter - Stichwort: Waterboarding - und „Weißer Folter“, das heißt Psychotortur.

Was dort zur Anwendung kommt ist offenbar eine von Spezialisten abgestimmte Mischung aus beiden Formen des verschärften Verhörs. In „Der Preis“ interessierte mich jedoch nur die „Weiße Folter“. Ganz speziell ging ich während der Recherchen zu dem Buch der Frage nach, mit welchen Methoden man den Willen eines Menschen brechen könnte, und zwar gerade nicht, um ihm kurzfristig einige Informationen zu entlocken, sondern eine Person langfristig - womöglich für den Rest ihres Lebens - zu „brechen“.

Ich habe dabei viele neue Erkenntnisse gewonnen.

Zwei dieser Erkenntnisse haben mich jedoch ziemlich überrascht bzw. schockiert. Überrascht war ich davon, wie unkompliziert es war an einschlägige Informationen zu gelangen. Wohlgemerkt: Ich rede hier nicht von den Ergüssen, die irgendwelche Verschwörungsspinner auf ihren Webseiten verbreiten, sondern von harten wissenschaftlich untermauerten Fakten. Regelrecht schockiert hat mich jedoch, wie weit verbreitet – offenbar auch außerhalb von Armee und Geheimdiensten – die Verwendung von „Weißer Folter“ heute zu sein scheint.

Ob es mir wirklich gelungen ist die Spannung in „Der Preis“ von der ersten bis zur letzten Seite zu halten, müssen die Leser entscheiden. Doch will ich das Buch auch all jenen ans Herz legen, die sich wie ich schon aus reiner Neugier mit den Abgründen menschlichen Verhaltens beschäftigen.

Poster zum neuesten Bond - Abenteuer "Skyfall". In der Realität ist die Arbeit von Geheimagenten weit weniger aufregend und glamourös.

Aber dieser Blogpost ist eine gute Gelegenheit einige der Themen unds Begriffe zu erläutern und zu vertiefen, um die es in "Der Preis" eben auch geht.

Gehirnwäsche und Weiße Folter.

Seit es Polizeiorganisationen und Geheimdienste gibt, wird in deren Auftrag daran geforscht einen möglichst narrensicheren Weg zu finden, wie man Verdächtigen entweder ein Geständnis entlockt oder ihnen ganz und gar den eigenen Willen zu brechen. Schon die Hexenjäger der Heiligen Inquisitionverfassten geheime Traktate darüber, wie es gelingen könnte, Ketzer, Hexen und Hexer auch ganz ohne körperliche Folterungen dazu zu bringen ihre „Missetaten“ ein zu gestehen. Besonders hervorgetan in dieser dunklen Kunst der psychologischen Folter haben sich französische Armeeangehörige, die während des Algerienkrieges damit beauftragt waren die algerische Befreiungsbewegung FLN zu zerschlagen. Die Ironie der Geschichte wollte es, das einige der Offiziere und Agenten, die in Oran und Algier damit befasst waren FLN-Angehörige zu verhören, kaum zehn Jahre zuvor als Resistance Kämpfer selbst in den Folterkellern der Gestapo und des SD gelitten hatten. Als sich der Aufstand der algerischen Befreiungsbewegung immer weiter ausdehnte und es in rascher Folge überall im Land zu Guerillaangriffen und verheerenden Bombenanschlägen kam, verlor man im Hauptquartier der französischen Armee auch die letzten Skrupel und gab Befehl mit äußerster Härte gegen gefangene Guerillas oder Bombenleger vorzugehen.

Man gab den Befehl zur Folter von Gefangenen.

Eine Durchsuchung französischer Soldaten während des Algerienkrieges. Quelle: Arte.TV

Eine Durchsuchung französischer Soldaten während des Algerienkrieges. Quelle: Arte.TV So kam es, dass innerhalb von wenigen Jahren die französische Armee, die bis dahin umfassendsten Studien und Feldversuche über moderne Folter und Foltermethoden betrieb. Nach dem Ende des Algerienkrieges wurden Französische Verhörspezialisten von der CIA eingeladen um in den USA Offiziere und Geheimagenten in Verhörtechniken zu schulen. Diese geschulten Agenten und Offiziere fanden sich dann in Lateinamerika wieder, wo sie den Militärangehörigen faschistischer Juntas Nachhilfeunterricht in Punkto verschärfte Verhörtechniken erteilten, wie man dies damals nannte. Nur wenig verfeinert finden jene Techniken auch heute noch ihre Anwendungen. Auch und vor allem im „Krieg gegen den Terror“ der USA.

Aber auch Israel, China, dem Iran und anderen Ländern wirft man vor, regelmäßig Folterungen an Gefangenen durchzuführen.

Lynndie England, Soldatin der US Armee, stationiert im Gefängnis Abu Ghuraib, der man Folterungen an männlichen Gefangenen vorwirft

Lynndie England, Soldatin der US Armee, stationiert im Gefängnis Abu Ghuraib, der man Folterungen an männlichen Gefangenen vorwirftHeute unterscheidet man draußen „im Feld“ auch gar nicht mehr zwischen körperlicher Folter - Stichwort: Waterboarding - und „Weißer Folter“, das heißt Psychotortur.

Was dort zur Anwendung kommt ist offenbar eine von Spezialisten abgestimmte Mischung aus beiden Formen des verschärften Verhörs. In „Der Preis“ interessierte mich jedoch nur die „Weiße Folter“. Ganz speziell ging ich während der Recherchen zu dem Buch der Frage nach, mit welchen Methoden man den Willen eines Menschen brechen könnte, und zwar gerade nicht, um ihm kurzfristig einige Informationen zu entlocken, sondern eine Person langfristig - womöglich für den Rest ihres Lebens - zu „brechen“.

Ich habe dabei viele neue Erkenntnisse gewonnen.

Zwei dieser Erkenntnisse haben mich jedoch ziemlich überrascht bzw. schockiert. Überrascht war ich davon, wie unkompliziert es war an einschlägige Informationen zu gelangen. Wohlgemerkt: Ich rede hier nicht von den Ergüssen, die irgendwelche Verschwörungsspinner auf ihren Webseiten verbreiten, sondern von harten wissenschaftlich untermauerten Fakten. Regelrecht schockiert hat mich jedoch, wie weit verbreitet – offenbar auch außerhalb von Armee und Geheimdiensten – die Verwendung von „Weißer Folter“ heute zu sein scheint.

Ob es mir wirklich gelungen ist die Spannung in „Der Preis“ von der ersten bis zur letzten Seite zu halten, müssen die Leser entscheiden. Doch will ich das Buch auch all jenen ans Herz legen, die sich wie ich schon aus reiner Neugier mit den Abgründen menschlichen Verhaltens beschäftigen.

Poster zum neuesten Bond - Abenteuer "Skyfall". In der Realität ist die Arbeit von Geheimagenten weit weniger aufregend und glamourös.

Published on January 07, 2013 11:41

January 4, 2013

Rebeccas Revanche - E-Books und Selbstpublizieren

Vor einigen Monaten bat ich meine Kollegin Rebecca Gable mir einige Fragen zu beantworten. Rebecca war damals so freundlich meiner Bitte zu entsprechen. Nun hat sie sozusagen „Revanche“ gefordert und nunmehr mir einige Fragen gestellt, die ich ihr genauso gern beantwortet habe.

Rebecca Gable -Bestsellerautorin

Rebecca Gable -BestsellerautorinNeben allem anderen, was unserer beider Interviews thematisieren, sind sie vor allem eines – nämlich ein Beleg dafür, dass die vor einigen Jahren noch so unüberwindlich erscheinende Schwelle zwischen den Verlagsautoren und den Selbstpublizierern im Zuge der E-Bookrevolution weiter schrumpft. Was zumindest meiner Auffassung nach ein gutes Zeichen ist. Denn am Ende dienen wir Autoren alle derselben Majestät – nämlich dem Leser.

Wo liegen die Vorteile des Self Publishing gegenüber der klassischen Verlagsveröffentlichung?

Um es mit einem Wort zu sagen: Selbstbestimmung. Der Autor ist frei ganz allein über Plot, Figuren, Thematik, Stil und Umfang und Cover seines Buches zu entscheiden. Das weiß man wahrscheinlich erst dann zu schätzen, wenn man selbst mit einem seiner Titel einmal durch die „Verlagsmühlen“ und die „Lektoratshöllen“ gegangen ist. Zwei meiner Titel lagen und liegen immer mal wieder bei großen Publikumsverlagen, werden aber jedes Mal aus demselben Grund nicht ins Programm genommen - mit 160 bzw. 180 Seiten sind die Texte einfach zu kurz, als dass sich eine Veröffentlichung für einen der großen Verlage wirklich lohnen würde. Da dort dann der Verkaufspreis um die 7 bis 8 Euro liegen würde und mit wesentlich umfangreicheren Titeln zum selben Preis zu konkurrieren hätte. So simpel das klingen mag, doch die Käufer greifen eben im Zweifelsfall dann doch eher zu dem umfangreicheren Buch. Man darf natürlich auch zwei weitere Aspekte in dieser Frage nicht außer Acht lassen. Verlage haben ja erstens ganz bestimmte Corporate Images, zu denen nicht jeder Titel passt, selbst wenn der gut geschrieben, clever geplottet und spannend oder informativ zu lesen ist. Und zweitens, unterliegt der Printmarkt ja auch bestimmten Trends, die dann von den Lektoraten möglichst umfassend bedient werden wollen. So manches qualitativ gute und eigentlich zu veröffentlichendes Skript /Projekt mag auch gerade deswegen durch die Raster der Verlage rutschen, weil es gerade gegen den jeweils herrschenden Trend gebürstet ist. Im Indie-Bereich fällt es hingegen ungleich leichter zeitnah auf bestimmte Trends einzugehen bzw. diese zu bedienen, da dort nach der Fertigstellung von Text, Lektorat und Cover sofort der Markt bedient werden kann. Natürlich wäre es einfältig den Verlagen wegen deren langer Vorlaufzeiten oder Titelauswahl irgendeinen Vorwurf zu machen. Verlage sind Wirtschaftsunternehmen, die nach den spezifischen, ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln und Methoden, ihren jeweiligen Markt zu bedienen haben, um ihr Bestehen zu sichern. Wenn ich mir noch einen persönlichen – und sicher nicht wirklich allgemeingültigen - Hinweis erlauben darf, dann will ich hier offen eingestehen, dass mich die lange Vorlaufszeit einer Verlagsveröffentlichung ganz besonders frustriert. Im Regelfall können eineinhalb Jahre vergehen, bis ein Buch am Markt erscheint. Das ist ein verdammt langer Zeitraum in einem Geschäft, das kurioserweise andererseits auch so schnelllebig ist, wie der Buchmarkt. Außerdem - auch wenn das jetzt als Gemeinplatz daherkommt – haben Selbstpublizierer ihre Einnahmen (abgesehen von den Steuerbehörden) mit keiner weiteren Seite zu teilen. Wer es also erst einmal in die oberen Chartränge bei Amazon.de geschafft hat, der kann bei einer 70 Prozent Tantieme schon mal in einem relativ kurzen Zeitraum durchaus mehrere Zehntausend Euro verdienen. Und der E-Bookmarkt wächst ja aktuell immer noch jährlich im mindestens zweistelligen Prozentbereich. Die etwas mageren Zahlen, die zum Wachstum und der Bedeutung des E-Bookmarktes von Seiten des Börsenvereins des deutschen Buchhandels oder aus verschieden Verlagszentralen veröffentlicht wurden, weisen einen entscheidenden Haken auf: Sie beziehen die Umsätze der Indie-Titel gar nicht mit ein. Aber die haben auf dem größten Onlineshop, nämlich Amazon.de, im letzten Jahr allein über 50 % der Verkäufe ausgemacht. (beurteilt anhand ihrer Präsenz in den Verkaufscharts.) Und es braucht auch keine magische Kristallkugel, um zu konstatieren, dass dieser Anteil bei anderen großen Shops nicht wesentlich geringer ausfiel.

Wissen Sie, wie hoch der Anteil von Self Publishern am E-Book-Markt ist?

Diese Frage wird Ihnen derzeit kein Mensch wirklich beantworten können. Sicher, es existieren Zahlen dazu, doch schaut man da einmal hinter die Kulissen, stellt man stets fest, dass die jeweiligen Statistiken von der einen oder anderen Institution „getrimmt“ worden sind, so dass eigentlich sämtliche mir dazu bekannten Aufstellungen unzuverlässig sind. Daher gebe ich hier einmal das ab, was man im englischen so schön als einen „educated guess“ bezeichnet. Was mich dazu „qualifiziert“ diese Einschätzung abzugeben, ist der schlichte Fakt, dass ich den Markt seit zwei Jahren schon aus einem gewissen Eigeninteresse heraus intensiv beobachte. Über die letzten sechs Monate hinweg waren von den Top 50 Neuerscheinungen, die bei Amazon.de erkennbar gelistet waren, also in einer eigenen speziellen Chart-Liste, im Durchschnitt wenigstens 30 selbstpublizierte Titel. Da Amazon.de im deutschen E-Bookmarkt einen Geschäftsanteil von circa 60 Prozent hält, darf meiner Meinung nach, schon davon ausgegangen werden, dass im E-Bookmarkt derzeit die Selbstpublizierer überwiegen. Doch ist das, wie gesagt, ein „educated guess“, nicht mehr. So, sehr grob über Daumen, Zeigefinger, Fensterkreuz und Elbwasserstand gerechnet, würde ich ja behaupten, dass der Anteil der selbstpublizierten E-Books den der Verlagsveröffentlichungen im E-Bookmarkt übersteigt. Es existieren ja abertausende selbstveröffentlichte E-Booktitel, von denen keiner je Notiz nimmt, da sie es niemals soweit schaffen, in irgendeiner der Charts sichtbar zu werden. Außer Freunden und Familie, des jeweiligen Autors, erfährt niemand von deren Existenz…

Am 2.1. 2013 ließ Amazon.de Pressestelle verlauten dass die Top 23 Kindle Autoren jeweils eine Viertelmillion Bücher verkauft hätten. Eine gewaltige Zahl. Die sich jedoch exklusiv auf den US Markt bezieht.

Welche Vorteile bietet Amazon als Partner gegenüber anderen Anbietern?

Amazon.de ist rundum darauf ausgelegt leicht bedienbar zu sein, gerade auch für Anfänger und Techniklaien. Das ist sogar ein entscheidender Teil des Amazon Konzepts. Außerdem zahlt Amazon wahlweise 35 oder sogar 70 Prozent des Endverkaufspreises eines Titels als Tantieme aus. Ich habe bisher eigentlich noch von keinem Kollegen gehört, der größere Schwierigkeiten beim rein technischen Erstellen und der Veröffentlichung seines selbstpublizierten E-Books bei Amazon.de gehabt hätte. Schwierigkeiten treten bei den SP’lern dort eher im Bereich der Gesamtgestaltung des jeweiligen Titels im Amazon-Onlineshop auf, Stichworte: Preisgestaltung, Klappentexte oder Cover. Amazon ist im deutschen E-Bookmarkt immer noch der unangefochtene Platzhirsch. Diese Tatsache allein sollte jedem zu denken geben, der sich mit der Idee einer Selbstveröffentlichung trägt. Was Frank Sinatra über New York behauptete, trifft für E-Books und Amazon genauso zu: „ If you make it there / You’ll make it everywhere“.Und Amazon.de bietet einen weiteren großen Vorteil. Der Autor geht keinerlei Verpflichtung in Bezug auf die Buchrechte und das Copyright mit Amazon ein. Die bleiben in vollem Umfang bei ihm selbst. Amazon fungiert einzig als Vertriebspartner. Was man denen zuzusichern hat ist, dass sowohl das Copyright am Cover, wie auch das am Text des Buchs beim Autor liegen. Sollte der Autor also irgendwann einmal sein Buch doch einem Verlag anbieten können, wird Amazon ihm da nicht im Wege stehen. Auch existiert keine Mindestlaufzeit – ist der Titel erst einmal bei Amazon.de gelistet, bleibt er dort grundsätzlich solange gelistet, wie es dem Autor gefällt. Was allerdings in Bezug auf die große Company aus Seattle trotz aller Vorteile, die eine Zusammenarbeit dem Autor bietet, gern übersehen wird ist, dass Amazons Konzept ja nicht einzig auf die Autoren ausgerichtet ist, so leicht und praktikabel dort auch Veröffentlichungen zu bewerkstelligen sein mögen. Amazon möchte am deutschen Markt derzeit vor allem seine Kindle eReader verkaufen. Und um dies zu bewerkstelligen sorgt man durch clevere Konzepte und kluge Algorithmen dafür, dass die Besitzer eines Kindle eReader ein derzeit im deutschen Markt unvergleichbar bequemes und kundenfreundliches Einkaufserlebnis erwartet. Das sicherlich entscheidende Mittel dazu, den Kunden an Amazons Kindle eReader zu fesseln, besteht im KDP–Select Programm, das es Autoren und Verlagen erlaubt, für bestimmte Zeiträume ihre Bücher kostenfrei auf Amazons Webseite anzubieten. Aber damit eben den Besitzer von Kindle Geräten/Kindle Apps auch jederzeit mit neuen für ihn kostenfreien E-Books bedient. Das hat den Markt auf Amazons Webseiten stetig schneller und für die Autoren härter gemacht. Denn – auch das muss klar gesagt werden - nicht Rezensionen, Cover, Plot oder Schreibstil eines E-Books allein, bestimmen bei Amazon.de über dessen Charterfolge, sondern jener Algorithmus, der im Softwarehintergrund des Shops erkundet „Wer jenes Buch kaufte, der kaufte auch dieses“. Ein Algorithmus ist aber zunächst einmal neutral. Er wird stur seinen festgelegten Parametern folgen, so dass neben tollen selbstpublizierten Titeln eben auch jede Menge an eher zweit oder drittrangigen E-Books sich durchaus für einige Zeit im oberen Chartbereich zu halten vermag.

Welche Möglichkeiten gibt es, für eine Eigenveröffentlichung im Bereich E-Book Marketing zu machen und selber aktiv für das Buch zu werben?

Das wahre Pfund, mit dem am E-Bookmarkt zu wuchern ist, besteht in der möglichst breiten Sichtbarkeit eines Titels. Grundsätzlich wird sich wohl jede derjenigen Firmen und Institutionen, die Geld von Verlagen für Werbeanzeigen akzeptieren, sich auch für das Marketingbudget von Selbstpublizierern nicht zu schade sein. Das ist einerseits eine Binsenweisheit, andererseits aber auch nur ein weiteres Beispiel für das Grundprinzip des Kapitalismus. Ist das Marketingbudget für einen selbstpublizierten Titel also hoch genug, könnten Sie auch als Selbstpublizierer locker mit der Sichtbarkeit von Verlagstiteln mithalten. Nur gebe ich auch zu, dass ich bisher noch von keinem Selbstpublizierer gehört habe, dem solch hohe Marketingmittel für seine Titel zur Verfügung stünden. Und um nur ein Beispiel zu nennen: Eine wirklich effektiv sichtbare Werbeanzeige auf SPON kostet schon mal mehrere Tausend Euro, und zwar für die Dauer einer Woche. Bei anderen Magazinen sehen die Zahlen ähnlich aus. Generell ist es ja auch so, dass keiner je wirklich auf irgendeinen selbstpublizierten Titel eines Newcomerautors wartet. Sämtliche immer mal wieder aufgebauschten Aschenputtelstorys à la „von der unbedarften MacDonalds Burgerschwenkerin zur E-Book-Auflagenmillionärin“ sind genau das – bloß Stories, moderne Märchen. Denn schaut man mal genauer hin, dann wird man feststellen, dass jeder Kollege und jede Kollegin, die einen längerfristigen Erfolg als Selbstpublizierer einfuhren, auch die grundsätzlichen Bedingungen erfüllten, die gemeinhin an Verlagsautoren gestellt werden.Drittklassiges mag seine Chance von einem neutralen Algorithmus genauso gut bekommen, wie gute Titel. Doch sich für länger, als die berühmt–berüchtigten 15 Minuten Ruhm an der Sonne der Top-Ten-Charts zu halten, gelingt nur denjenigen, die den Markt mit einem ausgewogenen Produkt zu bedienen vermögen, auf das sich mittelfristig auch eine loyale Fanbase aufbauen lässt. Dieses ausgewogene Produkt setzt sich zusammen aus a) dem Image des Autoren und b) aus dessen Titeln. Zu den entscheidenden Parametern jenes ausgewogenen Produktes zählt vor allem auch die Fähigkeit möglichst rasch Titel auf Titel folgen zu lassen, derzeit gerne auch in Form von Buchserien. Das bedeutet auch für Indie-Autoren, dass sie schreiben, schreiben, schreiben müssen, um sich am Markt halten zu können. Hinzukommt für Selbstpublizierer der Zeitaufwand für die Organisation von Covergestaltung, Lektoraten, Korrektoraten und dem Marketing. Wer dies also nicht zumindest für einen gewissen Zeitraum als Vollzeitjob begreift, wird weder kurzfristig noch langfristig einen Fuß in den E-Bookmarkt bekommen können. Wobei natürlich auch hier einige wenige Ausnahmen die Regel bestätigen. Doch fest steht eben auch, dass sich der E-Bookmarkt in rasender Geschwindigkeit professionalisiert und diese Ausnahmen zunehmend seltener werden. E-Books sind digitale Medien und sie werden über das Internet verkauft. Präsenz in Printmedien hilft dabei zwar auch, aber steht als Verkaufsförderungsfaktor hinter der Onlinepräsenz dennoch zurück. Online genügt der Klick auf einen Link, um zum Produkt zu kommen, ein zweiter, um es auch zu erweben. Von Printmedien oder gar dem TV heraus, braucht es schon einen komplexeren Vorgang, um das Produkt zu erwerben. König Kunde mag jedoch vor allem die kurzen Wege. Printwerbung, sei es in Form von Artikeln oder gar Werbeanzeigen, kann da für E-Books nur ein untergeordnetes Werbemittel darstellen. Eine Nennung mit Link auf der Webseite der Onlineausgabe irgendeines der bekannten Magazine oder einer der regionalen und überregionalen Zeitungen wirkt jedoch für den Verkauf von E-Books, wie ein Dopingmittel auf einen Leistungssportler. Doch das meistgebrauchte und effektive Mittel zur Popularisierung eines Indie-Buchs bzw. Indie-Autors sind Bücherblogs. Es gibt inzwischen hunderte davon, viele werden mit einem unglaublichen Eifer betrieben und bedient. Zwar herrschen dort auch die Verlagspublikationen vor, aber viele der Blogbetreiber haben auch längst ihre Scheu vor den Indie- „Schmuddelkindern“ verloren und sind durchaus bereit ihnen eine Chance zu geben. Geizig sollte man als Indie also nicht mit seinen Rezensionsexemplaren sein und am besten auch von vornherein seinen Titel in den geläufigsten beiden Dateiformen vorbereitet haben, das wäre einmal als PDF-Datei und zum anderen im ePup-Format. Je mehr man davon unter die Blogbetreiber und an die Rezensenten bekommt, umso besser stehen die Chancen mit seinem Indie-Titel reüssieren zu können. Ständig wichtiger werden auch Communities, wie Lovelybooks.de oder Goodreads.com. Obwohl man gleichzeitig anmerken muss, dass es unmöglich zu sagen ist, wie lange lovelybooks zum Beispiel Indie-Autoren noch eine kostenlose Präsenz auf ihrer Seite gewährt. Aber Seiten, wie lovelybooks.de werden auch zunehmend Konkurrenz am Markt bekommen, daher dürften die Möglichkeiten sich auf solchen Community-Seiten durch Leserunden oder das Verteilen von Rezensionsexemplaren einen Namen zu machen, in Zukunft eher noch wachsen.Ob Facebook auch in Zukunft noch ein wirklich effektives Mittel zur Werbung darstellt, wage ich hier und heute zu bezweifeln. Als „ausgelagerte Pressestelle“ und kostengünstiges Mittel den direkten Leserkontakt zu halten ist Facebook für Indies allerdings derzeit immer noch unschlagbar.

Was leisten Amazon oder andere Anbieter für Marketing und Vertrieb?

Eigentlich gar nichts oder eben – jede Menge. Was Amazon.de für die Neulinge unter den Indie-Autoren leistet, ist schlicht und ergreifend, das Buch zu formatieren, es zu listen und zum Verkauf auf seiner Webseite zur Verfügung zu stellen. Hat man es allerdings erst einmal mit dem eigenen Titel in die jeweiligen Amazon.de-Charts geschafft, leistet Amazon eine ganze Menge, allein schon dadurch, dass der Titel dort in den Charts sichtbar wird und durch den Empfehlungsalgorithmus von Amazon ständig neuen Kunden empfohlen wird. Auch sollte man nicht unterschätzen, wie wichtig die Schlagworte sind, unter denen man seinen Titel bei Amazon listen darf. Eine clevere Auswahl dieser Schlagworte ist schon auch entscheidend, um Erfolg haben zu können. Zwar wird bei Amazon gern die so genannte Autorenprofilseite als Marketinginstrument angepriesen, doch kann die so toll sein, wie sie will – ist kein Buch des Autors in den Charts sichtbar, wirft auch kaum ein Mensch je einen Blick auf die entsprechende Autorenprofilseite. Andere Anbieter, wie Libreka oder iTunes fahren da schon ein Konzept, das für Autoren weniger praktikabel ist, als das von Amazon. Um mit seinem E-Book bei Apples iTunes-Store gelistet zu werden, braucht man derzeit immer noch einen Servicedienstleister, der dafür sorgt, dass der jeweilige Indie-Titel dort gelistet wird. Und der wird in aller Regel Geld kosten. Einige dieser Servicedienstleister sind eigentlich weiter nichts, als eine zeitgemäßere Form des Zuschussverlages. Außer der Listung der jeweiligen Titel in den wichtigen Onlineshops wird da nichts Nennenswertes für Werbung oder Marketing einzelner Autoren getan, obwohl gerade dies in den Werbeanzeigen und auf der jeweiligen Webseite des Anbieters gerne ganz besonders hervorgehoben wird. Und diese Servicedienstleister warten in bestimmten Fällen auch noch mit einer weiteren versteckten Falle für den unbedarften Autor auf. Durch geschickte Formulierungen in ihren Verträgen mit dem Autor sichern sie sich einen Anteil an den Rechten für dessen Titel. Konkret bedeutet dies: sollte das Buch erfolgreich sein, und den Sprung vom E-Book in den Printmarkt schaffen, dann verdient auch bei allen weiteren Vermarktungsformen des betreffenden Buchs jener Servicedienstleister noch einmal kräftig mit. Und das obwohl diese Firmen, wie erwähnt, außer der Listung der Bücher in den einschlägigen Onlineshops absolut nichts für dessen Verkaufserfolg beitragen. Denn den zu bewerkstelligen bleibt ja ganz allein dem Autor überlassen.

Worin liegen die Gefahren bzw. Nachteile des Self Publishing?

Die Gefahren, wenn man sie denn so nennen will, liegen darin, dass von den Lesern zunehmend erwartet wird, dass ihnen jederzeit alles auf Knopfdruck zur Verfügung steht. Ist das einmal nicht der Fall – dann gibt es genug ähnliche Produkte auf die zurückgegriffen werden kann und die gerade in dem Moment auch verfügbar sind. Mit anderen Worten, die größte „Gefahr“ besteht in der deutlichen Verkürzung der Aufmerksamkeitsspanne, die einem Titel zugemessen wird. Legt man den Begriff „Gefahr“ einmal großzügig aus und ihn stellt ihn mit „Veränderung“ gleich, dann stehen wir gerade erst am Anfang von tief greifenden Veränderungen im Buchgeschäft. Denn wie das Filmgeschäft ab Mitte der 30er Jahre die Literatur beeinflusste - Stichworte: schnelle Schnitte / Szenenwechsel/ verschiedene Erzählperspektiven auch in massentauglichen Unterhaltungsromanen – so wird das rund um die Uhr für wenig Geld verfügbare E-Book das Verlags- und Autorengeschäft extrem beeinflussen. Ich bin überzeugt davon, dass sich die Genre-Nischen weiter auffächern werden, aber trotz dieses Phänomens dennoch jedes literarische Töpfchen weiterhin sein Deckelchen findet. Auch wird sich im Zuge dieser Entwicklungen selbstverständlich die Bandbreite der Texte, die im Netz (oder besser: netznah auf elektronischen Geräten) konsumiert werden, erweitern. Shortstories, Kammerspiele, Essays, Apercus und Aphorismen – all das erlebt ja längst im Netz eine Renaissance. Übrigens so gut wie unbeachtet vom Feuilleton. Diese Tendenz zum sehr schnell zu konsumierenden „Fast Food“-Lesestoff wird sich in den folgenden Jahren noch erheblich verstärken. Was aber nun auch nicht gleich das Ende des Abendlandes bedeuten muss. Denn gerade durch die weitere Auffächerung von Nischen wird zunehmend auch komplexe „anspruchsvolle“ und gegen den Mainstreamstrich gebürstete Literatur ihre Leser finden. Und, wie ich – vielleicht zu optimistisch – glaube, es werden sogar noch mehr Leser sein, als bisher. Für den ganz großen Buchkulturkater besteht also meiner Meinung nach kein Anlass. Mittelfristig ist allerdings damit zu rechnen, dass Printbücher deutlich teurer werden. Ganz gleich ob Paperback oder Hardcover. Die Verlage werden nach einer gewissen Konzentrationsphase, durch die die großen Häuser gehen (siehe: Penguin / Random House Fusion) wahrscheinlich wesentlich weniger Titel auch drucken lassen, da nach einer weiten Verbreitung von Lesegeräten, seien es eReader, Tablets, Smartphones, der Leser auch durch E-Books zu befriedigen sein wird, die nicht nur weit billiger herzustellen, sondern auch kostengünstiger über die eigenen Buchplattformen, Communitywebsites bzw. Verlagswebseiten zu bewerben sind.

Bedrohen die kostenlosen oder fast kostenlosen E-Books solche Autoren, die versuchen, mit dem Schreiben ihren Lebensunterhalt zu verdienen?