Dya Ragil's Blog

August 9, 2019

Setan Merah Melempem di Bursa Transfer, Adakah Harapan?

Liga Premier Inggris akan memulai laga perdana hari ini, tanggal 10 Agustus. Tepat dua hari sebelumnya, bursa transfer sudah ditutup. Setelah musim 2018 yang kacau, Manchester United yang sudah melepaskan beberapa pemain, tentu ingin membawa masuk banyak pemain baru agar bisa merombak skuad. Sayangnya, setelah jor-joran mengeluarkan dana sekitar 143 juta poundsterling, hanya tiga pemain yang berhasil mereka dapatkan, yaitu Daniel James, Aarron Wan-Bissaka, dan Harry Maguire.

Sebenarnya kalau mau adil, saya pun tidak bisa menyalahkan manajemen Setan Merah sepenuhnya. Ed Woodward memang terkenal mediocre dalam penanganan bursa transfer. Semua fans Manchester United pasti tahu itu, mengingat kampanye untuk menyingkirkan Woodward dan Keluarga Glazer (pemilik MU) sedang sangat gencar digaungkan di mana-mana oleh fans.

Meskipun begitu, semua kekacauan di bursa transfer tahun ini juga tidak bisa lepas dari pengaruh berantakannya skuad MU musim lalu. Setiap tim yang mendengar kabar bahwa MU berminat pada pemain mereka, ramai-ramai menaikkan harga para pemain hingga setinggi langit, dengan pintarnya memanfaatkan kondisi MU yang ingin berbenah total.

Belum lagi, kegagalan masuk ke Liga Champion musim ini pun membuat pemain-pemain yang diminati MU menjadi mundur teratur. Bagaimanapun juga, prestis Liga Champion memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Jarang ada para pemain top yang haus prestasi akan sudi pindah ke tim yang tidak bertanding di Liga Champion.

Sampai detik ini, saya masih kesal kenapa manajemen MU memilih melepaskan Ander Herrera begitu saja tanpa rencana untuk mencari pelapisnya. Juga menjual Romelu Lukaku dan gagal total mendapatkan striker baru. Namun, nasi sudah menjadi bubur.

Sisi baiknya, para pemain dari akademi MU akan dipaksa masuk ke tim utama. Sepanjang laga pramusim, para anak akademi itu cukup bersinar dalam enam pertandingan yang kesemuanya dilakoni MU tanpa kekalahan.

Hal itu mengingatkan saya pada lulusan akademi MU angkatan ’92. Saya tidak bilang bahwa skill anak akademi MU sekarang setara dengan kemampuan angkatan ’92. Tentu saja tidak. Angkatan ’92 adalah legenda hidup MU. Sangat jauh jika harus membandingkan para legenda itu dengan anak akademi yang belum benar-benar membuktikan apa pun. Namun, tidak ada salahnya untuk berharap yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk, kan?

Saya harap hal pertamalah yang akan terjadi. Dengan melempemnya Setan Merah di bursa transfer 2019, saya harap kesialan itu bisa memberikan dampak positif juga, yaitu bersinarnya para anak akademi Manchester United. Sekali lagi.

Salam,

Dari seorang fans Manchester United yang belum kehilangan harapan.Forever and always, GGMU.

Published on August 09, 2019 10:54

July 12, 2019

[Review] Series: Brata, Drama Kriminal Lokal dengan Nuansa Kelam yang Nyata

Seorang polisi yang memiliki gaji pas-pasan dengan hutang menumpuk dari rentenir jahat, tiba-tiba mendapatkan kasus yang bisa membuatnya mendapat "tambahan uang" jika mau menyelewengkan jabatan. Pertanyaannya, apakah si polisi bersangkutan akan melakukan hal itu atau tetap menjadi polisi jujur seperti prinsipnya?

Dialah Brata, tokoh utama dalam serial Brata yang merupakan produksi original dari HOOQ. Serial kriminal buatan anak negeri ini terdiri dari enam episode. Karena saya berlangganan MaxStream meski hanya demi mendapatkan akses ke Bein Sport dan Discovery Channel, akhirnya bisa juga menonton Brata. Kebetulan serial-serial HOOQ bisa ditonton via MaxStream. Kebetulan yang menyenangkan, ya?

Saya tahu serial ini dari pembicaraan ngalor-ngidul di grup chat teman-teman penulis. Entah bagaimana, pembicaraan menyasar ke arah serial besutan HOOQ ini. Barulah akhir-akhir ini saya bisa maraton menontonnya. Patut disayangkan karena promosi Brata tidak cukup gencar sampai-sampai saya terlambat tahu kabarnya. Padahal produksi Brata sendiri tidak main-main.

Ya, produksi yang tidak main-main.

Saya langsung tertarik begitu tahu HOOQ menggandeng E.S. Ito sebagai penulis ceritanya. Saya mengenal E.S. Ito dari novel Negara Kelima. Seketika itu juga ekspektasi saya pada serial ini naik. Paling tidak, E.S. Ito adalah jaminan bahwa serial kriminal ini tetap setia pada jalur misteri, tidak berbelok mendadak ke arah cerita roman picisan. Sesuai ekspektasi saya, memang itulah yang terjadi.

Kita akan disuguhi tentang karakter Brata, diperankan oleh Oka Antara, yang ternyata bukanlah seorang polisi "hitam-putih" dan murni baik seperti khas protagonis sinetron Indonesia. Brata adalah karakter abu-abu. Sejak awal, dia ditampakkan sebagai polisi yang tidak ragu menggunakan kekerasan dalam investigasi agar kasusnya cepat selesai. Sedikit banyak, Brata ini vibe-nya mengingatkan saya pada Jack Bauer yang diperankan Kiefer Sutherland di serial Twenty Four. Dan saya suka. Saya memang beberapa kali kesal dan marah pada karakter Brata, tapi justru di situ menariknya, kan? Tokoh utama--apalagi polisi--yang baik dan patuh di sepanjang serial itu membosankan.

Sejak episode pertama, kita juga akan langsung berhadapan dengan kasus pembunuhan mutilasi di gedung kosong. Darah dan potongan tubuh diperlihatkan dengan jelas, tanpa sensor. Mungkin karena itu juga, serial ini tidak memungkinkan tayang di TV nasional. Kekerasan dan umpatan yang muncul pun tidak tanggung-tanggung dan tidak coba diperhalus. Kasar, menohok, dan apa adanya. Serial ini juga dibuat agar tone-nya terkesan noir, gelap, dan kelam. Meskipun ada sedikit romantisme, itu hanya pelengkap dan bukan penghalang alur ceritanya untuk terus maju.

Laura Basuki, Yayu Unru, bahkan Bisma SMASH, memerankan tokoh pendukung dengan sangat baik. Terkhusus Bisma yang memerankan karakter Teja. Saya butuh waktu sangat lama untuk menyadari bahwa aktor yang memerankan tokoh OB di kepolisian itu adalah Bisma SMASH. Saya suka sekali aktingnya di serial Brata, pokoknya top notch.

Ada dua hal besar yang membuat saya terganggu selama menonton Brata. Bukan tentang tingginya tingkat kekerasan yang tidak coba ditutup-tutupi di serial ini, tentu saja. Justru itu adalah sesuatu yang bagus dan nyata untuk sebuah drama kriminal. Saya lebih terganggu dengan hadirnya unsur perdukunan. Saya suka cerita fantasi, tapi harapan saya untuk Brata adalah cerita kriminal murni tanpa merembet ke arah perdukunan.

Hal kedua yang mengganggu saya adalah mudahnya saya bisa menebak sejak awal siapa pelakunya. Saya berharap serial ini mampu membawa saya ke dalam misterinya dan pada akhirnya membuat saya terkejut akan twist-nya. Beberapa twist kecil memang diolah bagus sehingga berhasil mengejutkan saya. Namun, Brata justru gagal menyembunyikan twist terbesarnya. Bahkan sejak kemunculan pertama si pelaku, saya selalu berkata, "Jangan bilang, dia pelakunya." Sepanjang serial, saya selalu mencari-cari bukti untuk meyakinkan diri bahwa dia bukan pelakunya. Namun, semakin banyak bukti terkumpul dan fakta terungkap, semakin saya yakin bahwa dia adalah pelakunya. Dan ketika identitas pelaku dibeberkan, saya kecewa karena tebakan saya ternyata benar.

Secara keseluruhan, Brata merupakan drama kriminal lokal yang digarap dengan baik. Para cast yang terpilih pun sanggup secara mumpuni menghidupkan para karakter sehingga menimbulkan dinamika yang menarik di sepanjang serial. Kalau kamu suka drama kriminal luar negeri seperti Twenty Four, CSI, True Detective, atau bahkan Sherlock BBC, tidak ada salahnya untuk mencoba tontonan serial misteri dalam negeri semisal Brata, sebagai alternatif lain.

Rating: 7/10

Berikut saya sertakan trailernya.

Published on July 12, 2019 20:14

July 11, 2019

Writing as Therapy

Have you ever questioned the purpose of your life in this world? Have you ever felt so worthless and the meaning of your existence is only a mere failure? Have you ever given up on life and desperately sought justification to end it?

More than five years of fighting against oneself and continuing to scavenge even the slightest reason to be able to continue living, I fight alone without anyone's help. Living in a family that is blind to knowledge about mental illness, in the midst of an old-fashioned environment that will generalize every sufferer as a "crazy person", I don't know where to go for help.

I was silent, for fear that I would be labelled as a "crazy" (in a negative way) and then be taken to a mental hospital. Super-high morality people would accuse me of my lacking faith in God. Guess what, my dark times were times when I was at the most religious point of my life. Guess again, all the religious things didn't seem too helpful. Or maybe their words were true. All my efforts to draw closer to God were never enough. Who knows?

I know I do not have the right to diagnose myself. Without an official test from an institution that deals with psychiatric problems, my mental status cannot be determined. However, I also knew that my condition was severe when I saw any items that could be a means to cross into the afterlife--rope, sharp weapons, insect repellent, even water in a bathtub. I also thought of hundreds of ways to end my life as fast as possible.

The closest thing to death that I have ever done might be trying to sink my head into the bathtub. Reality came back to me when the water had entered my nose and mouth, blocking the oxygen path so that I could not breathe. I raised my head as soon as possible, as soon as I felt like I was going to drown. Then I would shut myself up in the bedroom for a whole day and cried silently.

It happened seven years ago. And the memory of it still intact in the dark side of my brain.

When I visited a psychiatrist at a public hospital last year, after all the tests, she said I still had anger and anxiety issue, then I told her what happened seven years ago. She said if the symptoms never came back again, and hopefully will not, I have already get better. No need for medical prescriptions. But she advises me to go for a light method of therapies.

Fortunately, I have already done it since 2014. Ever since I found writing as my source of "paradise".

That was why I choose to be a writer. A fiction writer, in purpose, to escape reality (lol). When my family told me to pick a more proper job, I did not answer them. I did not need to. I knew a writer as a profession does not offer big pay. But I never look for a lot of money. As long as it keeps me happy and mentally stable, it is more than enough.

In recent years, I started a bullet journal to balance my "digitally" writing. When I am not writing fiction, I reach for my bullet journal to plan my life forward. Pen and paper, besides of computer/laptop business. Manual and digital, that is what I need to balance everything.

I have always written "I am grateful for..." and fill in the blank, every single day. I throw all negativity away and motivate myself by writing a long morning page with positive words in my bullet journal.

But, writing as therapy obviously not for everyone. People are different. They have a different way to cope with a mental issue. For me, it is writing.

What about you?

More than five years of fighting against oneself and continuing to scavenge even the slightest reason to be able to continue living, I fight alone without anyone's help. Living in a family that is blind to knowledge about mental illness, in the midst of an old-fashioned environment that will generalize every sufferer as a "crazy person", I don't know where to go for help.

I was silent, for fear that I would be labelled as a "crazy" (in a negative way) and then be taken to a mental hospital. Super-high morality people would accuse me of my lacking faith in God. Guess what, my dark times were times when I was at the most religious point of my life. Guess again, all the religious things didn't seem too helpful. Or maybe their words were true. All my efforts to draw closer to God were never enough. Who knows?

I know I do not have the right to diagnose myself. Without an official test from an institution that deals with psychiatric problems, my mental status cannot be determined. However, I also knew that my condition was severe when I saw any items that could be a means to cross into the afterlife--rope, sharp weapons, insect repellent, even water in a bathtub. I also thought of hundreds of ways to end my life as fast as possible.

The closest thing to death that I have ever done might be trying to sink my head into the bathtub. Reality came back to me when the water had entered my nose and mouth, blocking the oxygen path so that I could not breathe. I raised my head as soon as possible, as soon as I felt like I was going to drown. Then I would shut myself up in the bedroom for a whole day and cried silently.

It happened seven years ago. And the memory of it still intact in the dark side of my brain.

When I visited a psychiatrist at a public hospital last year, after all the tests, she said I still had anger and anxiety issue, then I told her what happened seven years ago. She said if the symptoms never came back again, and hopefully will not, I have already get better. No need for medical prescriptions. But she advises me to go for a light method of therapies.

Fortunately, I have already done it since 2014. Ever since I found writing as my source of "paradise".

That was why I choose to be a writer. A fiction writer, in purpose, to escape reality (lol). When my family told me to pick a more proper job, I did not answer them. I did not need to. I knew a writer as a profession does not offer big pay. But I never look for a lot of money. As long as it keeps me happy and mentally stable, it is more than enough.

In recent years, I started a bullet journal to balance my "digitally" writing. When I am not writing fiction, I reach for my bullet journal to plan my life forward. Pen and paper, besides of computer/laptop business. Manual and digital, that is what I need to balance everything.

I have always written "I am grateful for..." and fill in the blank, every single day. I throw all negativity away and motivate myself by writing a long morning page with positive words in my bullet journal.

But, writing as therapy obviously not for everyone. People are different. They have a different way to cope with a mental issue. For me, it is writing.

What about you?

Published on July 11, 2019 20:19

July 4, 2019

Gaya Hidup Minimalis adalah tentang Mindset

Apa yang terbayang saat membaca sebaris kalimat: gaya hidup minimalis?

Memiliki rumah kecil serba minim, baik desain maupun perabotan? Punya barang kepemilikan yang sangat sedikit? Selalu mengenakan pakaian yang hanya satu warna seperti yang biasa dilakukan Steve Jobs atau Mark Zuckerberg?

Nope.

It's all about mindset.

Sejatinya, gaya hidup minimalis bagi tiap-tiap orang bisa sangat berbeda. Hal yang paling penting bukanlah berlomba-lomba hidup serba kurang dan menarget harus punya maksimal sekian barang saja. Bukan itu.

Minimalis bukan tentang angka. Seberapa sedikit kamu punya ini? Seberapa sedikit kamu punya itu? Bukan. Minimalis bukan tentang hidup serba kekurangan. Minimalis adalah tentang "cukup" dan fokus pada apa yang kamu butuhkan, bukan pada apa yang kamu inginkan.

Berarti jika kita hidup dengan hanya memiliki apa yang kita butuhkan karena alasan finansial, itu juga bisa disebut gaya hidup minimalis, dong.

Nope. Itu namanya gaya hidup terpaksa #justkidding

Minimalis adalah tentang kesukarelaan. Esensi hidup minimalis adalah sekaya dan sesanggup apa pun kamu hidup mewah, kamu tetap memilih hidup sederhana dan tidak berlebihan.

What's so special about minimalist lifestyle, then?

Pernahkah kamu menonton sinetron atau FTV yang selalu menekankan bahwa penanda kesuksesan seseorang adalah pindah rumah ke rumah yang lebih mewah, punya mobil, dan segala tetek bengek horang kaya lainnya?

Ask yourself. Benarkah gaya hidup serba mewah adalah penanda kesuksesan? Benarkah kita akan lebih bahagia dengan punya rumah lebih besar dan lebih mewah, punya mobil bagus, punya segala hal? Mungkin benar untuk sebagian orang. Namun, sebagian yang lain justru berpendapat sebaliknya.

Keterikatan kepada benda duniawi adalah sesuatu yang dihindari oleh para pelaku gaya hidup minimalis. Bukan berarti tidak butuh. Para minimalist sengaja memilah mana yang benar-benar esensial dalam hidup mereka. Kalau bisa tinggal di rumah sederhana ukuran 36, kenapa harus repot-repot keluar uang banyak untuk membeli rumah mewah bertingkat yang bahkan tidak semua ruangan akan terpakai? Uang banyak itu bisa dipakai untuk hal lain, semisal pengalaman.

Yap. Pengalaman.

Liburan, ilmu, rekreasi, bersedekah. Memang wujudnya tak terlihat, tapi manfaatnya akan terasa nyata jika kita mau menelisiknya ke dalam diri kita sendiri. Kepuasan batin jauh lebih berharga daripada kepuasan material, kan?

Tell me your thoughts in the comment. It's okay if you don't agree with me. Everyone are allowed to have a different opinion.

Salam~

Memiliki rumah kecil serba minim, baik desain maupun perabotan? Punya barang kepemilikan yang sangat sedikit? Selalu mengenakan pakaian yang hanya satu warna seperti yang biasa dilakukan Steve Jobs atau Mark Zuckerberg?

Nope.

It's all about mindset.

Sejatinya, gaya hidup minimalis bagi tiap-tiap orang bisa sangat berbeda. Hal yang paling penting bukanlah berlomba-lomba hidup serba kurang dan menarget harus punya maksimal sekian barang saja. Bukan itu.

Minimalis bukan tentang angka. Seberapa sedikit kamu punya ini? Seberapa sedikit kamu punya itu? Bukan. Minimalis bukan tentang hidup serba kekurangan. Minimalis adalah tentang "cukup" dan fokus pada apa yang kamu butuhkan, bukan pada apa yang kamu inginkan.

Berarti jika kita hidup dengan hanya memiliki apa yang kita butuhkan karena alasan finansial, itu juga bisa disebut gaya hidup minimalis, dong.

Nope. Itu namanya gaya hidup terpaksa #justkidding

Minimalis adalah tentang kesukarelaan. Esensi hidup minimalis adalah sekaya dan sesanggup apa pun kamu hidup mewah, kamu tetap memilih hidup sederhana dan tidak berlebihan.

What's so special about minimalist lifestyle, then?

Pernahkah kamu menonton sinetron atau FTV yang selalu menekankan bahwa penanda kesuksesan seseorang adalah pindah rumah ke rumah yang lebih mewah, punya mobil, dan segala tetek bengek horang kaya lainnya?

Ask yourself. Benarkah gaya hidup serba mewah adalah penanda kesuksesan? Benarkah kita akan lebih bahagia dengan punya rumah lebih besar dan lebih mewah, punya mobil bagus, punya segala hal? Mungkin benar untuk sebagian orang. Namun, sebagian yang lain justru berpendapat sebaliknya.

Keterikatan kepada benda duniawi adalah sesuatu yang dihindari oleh para pelaku gaya hidup minimalis. Bukan berarti tidak butuh. Para minimalist sengaja memilah mana yang benar-benar esensial dalam hidup mereka. Kalau bisa tinggal di rumah sederhana ukuran 36, kenapa harus repot-repot keluar uang banyak untuk membeli rumah mewah bertingkat yang bahkan tidak semua ruangan akan terpakai? Uang banyak itu bisa dipakai untuk hal lain, semisal pengalaman.

Yap. Pengalaman.

Liburan, ilmu, rekreasi, bersedekah. Memang wujudnya tak terlihat, tapi manfaatnya akan terasa nyata jika kita mau menelisiknya ke dalam diri kita sendiri. Kepuasan batin jauh lebih berharga daripada kepuasan material, kan?

Tell me your thoughts in the comment. It's okay if you don't agree with me. Everyone are allowed to have a different opinion.

Salam~

Published on July 04, 2019 20:46

September 24, 2018

Authortube Newbie Tag Indonesia

Halo, seringkah kalian menjelajahi YouTube untuk mencari-cari tips menulis? Saya sering. Kalau kata kunci "authortuber" dimasukkan ke dalam mesin pencari YouTube, hasil yang didapatkan banyak sekali. Namun hanya ada channel luar negeri yang keluar, dan setelah saya cari-cari, rupanya komunitas authortuber di Indonesia itu tidak ada. Atau mungkin ada, tapi tidak kedengaran gaungnya sehingga informasinya tidak sampai ke saya.

Apa itu authortuber?Mirip seperti booktuber yang merupakan definisi bagi para reviewer buku di YouTube, authortuber adalah para penulis yang memiliki channel YouTube yang isinya berhubungan dengan segala hal tentang kepenulisan.

Komunitas booktuber sendiri di Indonesia sangat sedikit. Saya bahkan jarang menemukan channel yang update-nya rutin. Yah, namanya juga me-review buku, jadi ya video pasti dibikin setelah selesai baca buku, dan waktu pembacaan tiap buku berbeda-beda. Karena itulah saya tidak memilih menjadi booktuber. Selain lantaran saya sering mood swing saat baca buku, kemampuan saya menyampaikan analisis untuk tiap-tiap buku sangat fluktuatif.

Nah, tentu saja solusi yang apik bagi penulis seperti saya adalah authortuber. Sayangnya, komunitas authortuber bahkan jauh lebih sedikit dibandingkan komunitas booktuber. Di Indonesia, bahkan tidak ada. Sedih, memang. Jadi, daripada saya mengeluhkan tentang hal itu dan kesal sendiri, akan lebih baik jika saya memulainya dari nol.

Awalnya saya bingung harus mulai dari mana dulu untuk membuat video tentang kepenulisan. Kemudian, saya menemukan ada ramai-ramai soal booktube newbie tag di YouTube. Iseng saya pun mencari apakah ada yang versi authortube. Eh, ternyata ada. Dan banyak. Maka akhirnya saya memutuskan untuk memulai dari sana.

Authortube newbie tag itu isinya apa saja, sih?Saya menemukan authortube newbie tag pertama kali di video YouTube-nya Jenna Streety. Isi videonya adalah 13 pertanyaan yang ditujukan pada diri sendiri sebagai authortuber. Karena pertanyaan-pertanyaan itu isinya dalam bahasa Inggris, saya pun mengalihbahasakannya menjadi bahasa Indonesia.

Pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Inggris yang ada di video itu adalah sebagai berikut:

1. How did you find out about AuthorTube?2. What genres do you write in?3. What is your preferred writing tense, point of view, and category of story? (Children’s, YA, NA, Adult, etc.) 4. Are you a plotter, pantser, or plantser?5. Are you a self-published, published, or yet-to-be published?6. What publishing company, literary agent, and/or printing company are you represented by or use? If you’re not yet published, what is your dream publishing house and/or literary agent?7. What AuthorTube related videos can we expect to find on your channel?

8. When did you start writing?9. What was the first story you ever wrote?10. What authors have inspired your writing the most?11. Do you schedule your writing sessions or simply get to writing whenever you can find the time?12. Do you type on a computer, typewriter, write everything out by hand, or use a blend of those? And where do you write in general?13. What are you most looking forward to now that you’re a part of AuthorTube?

Nah, saya tidak akan menjawab ke-13 pertanyaan itu di sini.

Silakan cek video di bawah ini untuk tahu bagaimana versi pertanyaan-pertanyaan itu dalam bahasa Indonesia dan seperti apa jawaban saya.

Thank you~

Apa itu authortuber?Mirip seperti booktuber yang merupakan definisi bagi para reviewer buku di YouTube, authortuber adalah para penulis yang memiliki channel YouTube yang isinya berhubungan dengan segala hal tentang kepenulisan.

Komunitas booktuber sendiri di Indonesia sangat sedikit. Saya bahkan jarang menemukan channel yang update-nya rutin. Yah, namanya juga me-review buku, jadi ya video pasti dibikin setelah selesai baca buku, dan waktu pembacaan tiap buku berbeda-beda. Karena itulah saya tidak memilih menjadi booktuber. Selain lantaran saya sering mood swing saat baca buku, kemampuan saya menyampaikan analisis untuk tiap-tiap buku sangat fluktuatif.

Nah, tentu saja solusi yang apik bagi penulis seperti saya adalah authortuber. Sayangnya, komunitas authortuber bahkan jauh lebih sedikit dibandingkan komunitas booktuber. Di Indonesia, bahkan tidak ada. Sedih, memang. Jadi, daripada saya mengeluhkan tentang hal itu dan kesal sendiri, akan lebih baik jika saya memulainya dari nol.

Awalnya saya bingung harus mulai dari mana dulu untuk membuat video tentang kepenulisan. Kemudian, saya menemukan ada ramai-ramai soal booktube newbie tag di YouTube. Iseng saya pun mencari apakah ada yang versi authortube. Eh, ternyata ada. Dan banyak. Maka akhirnya saya memutuskan untuk memulai dari sana.

Authortube newbie tag itu isinya apa saja, sih?Saya menemukan authortube newbie tag pertama kali di video YouTube-nya Jenna Streety. Isi videonya adalah 13 pertanyaan yang ditujukan pada diri sendiri sebagai authortuber. Karena pertanyaan-pertanyaan itu isinya dalam bahasa Inggris, saya pun mengalihbahasakannya menjadi bahasa Indonesia.

Pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Inggris yang ada di video itu adalah sebagai berikut:

1. How did you find out about AuthorTube?2. What genres do you write in?3. What is your preferred writing tense, point of view, and category of story? (Children’s, YA, NA, Adult, etc.) 4. Are you a plotter, pantser, or plantser?5. Are you a self-published, published, or yet-to-be published?6. What publishing company, literary agent, and/or printing company are you represented by or use? If you’re not yet published, what is your dream publishing house and/or literary agent?7. What AuthorTube related videos can we expect to find on your channel?

8. When did you start writing?9. What was the first story you ever wrote?10. What authors have inspired your writing the most?11. Do you schedule your writing sessions or simply get to writing whenever you can find the time?12. Do you type on a computer, typewriter, write everything out by hand, or use a blend of those? And where do you write in general?13. What are you most looking forward to now that you’re a part of AuthorTube?

Nah, saya tidak akan menjawab ke-13 pertanyaan itu di sini.

Silakan cek video di bawah ini untuk tahu bagaimana versi pertanyaan-pertanyaan itu dalam bahasa Indonesia dan seperti apa jawaban saya.

Thank you~

Published on September 24, 2018 23:12

August 11, 2018

Unsocial Experiment - No Social Media

Keputusan impulsif yang saya lakukan secara spontan beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 23 Juli 2018, adalah, "Saya akan log out dari sosial media selama sebulan mulai besok."

Maka, jadilah. Mulai tanggal 24 Juli 2018, saya log out dari Facebook, Twitter, dan Instagram. Saya memilih log out, bukan deactive, karena saya akan butuh mereka untuk promosi karya saya di masa depan. Karena deactive akun saat tidak butuh, lalu mengaktifkannya lagi saat butuh, akan sangat merepotkan dan seolah kerja dobel tanpa alasan.

Saya juga menghapus semua aplikasi sosial media dari ponsel saya. Bahkan untuk urusan ponsel, saya menghapus SEMUA aplikasi yang tidak saya butuhkan dan saya anggap hanya berguna sebagai distraksi, yang efeknya lebih banyak negatifnya daripada positifnya buat saya. Saya hanya menyisakan aplikasi mendasar seperti di bawah ini:

Aturan saya: keep it simple and basic!

Bahkan saya menghapus browser dari ponsel karena saya hanya akan terus memegang ponsel sambil berseluncur di dunia maya secara nirfaedah. Jika saya memang sedang butuh mencari sesuatu di internet, saya akan membuka laptop, bukan ponsel. Aplikasi chat tetap saya pertahankan karena saya membutuhkannya untuk komunikasi pekerjaan, semacam Whatsapp dan Line versi lite. Canva? Berguna saat saya ingin membuat gambar cepat untuk posting blog seperti dua gambar di atas. Saya punya masalah dengan login Canva di laptop, jadi aplikasinya tetap saya pertahankan di ponsel.

Kenapa saya mau repot melakukan semua itu?Berawal dari kesadaran sendiri, bahwa setiap kali saya sedang berada di tengah-tengah pekerjaan, ponsel saya sangat berisik oleh notifikasi. Pada awalnya niat saya hanya ingin mengecek tentang apa notifikasi yang muncul, tapi saya malah tenggelam dan berakhir dengan mengecek Facebook, Twitter, dan Instagram, selama berjam-jam. Lalu pekerjaan pun terlupakan. Procrastination yang sempurna, bukan?

Sosial media bukan hal buruk karena banyak orang bisa terkoneksi melaluinya. Namun, bagi orang yang sudah teracuni seperti saya dan kesulitan mengontrol jari-jemari sendiri hingga mampu mengutak-atik sosial media selama berjam-jam, hal itu adalah sesuatu yang buruk. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

Sebelum tidur, yang saya lakukan adalah mengecek ponsel. Bangun tidur, langsung mengecek ponsel. Saat berkumpul bersama keluarga pun saya hanya sibuk dengan ponsel. Baterai ponsel saya pun harus di-charge setiap tiga atau empat jam sekali. Begitu banyak waktu tersia-sia. Dua puluh empat jam sehari rasanya sangat tidak cukup bagi saya.

Jika saya tidak mengecek sosial media untuk beberapa menit saja, saya akan takut ketinggalan info yang sedang hit sekaligus hot di linimasa. Seolah jika saya ketinggalan info, itu hal yang sangat buruk bagi saya. Perasaan absurd seperti itulah yang terus mengikat saya hingga sampai tahapan adiktif. Siapa bilang hanya narkoba yang bisa bersifat adiktif?

Maka, saya pun berkata pada diri saya sendiri: "Cukup!"

Alhasil, saya melakukan eksperimen ini. Tiga puluh hari tanpa sosial media. Bisakah saya bertahan?

Minggu PertamaItu adalah satu minggu yang bagai neraka buat saya (Oke, itu hiperbola). Rasanya seperti hidup segan mati tak mau. Tak terhitung berapa kali tangan saya begitu gatal untuk membuka laptop dan kembali login di Facebook, Twitter, dan Instagram.

Ada kabar apa hari ini? Ada update apa dari para penulis yang saya follow? Adakah komentar di status-status saya, atau bahkan likes terbaru? Foto-foto ciamik macam apa lagi dari instragramer ini instagramer itu? Anyone please tell me! I wanna know!

Kemudian, coba tebak, setelah seminggu penuh pertanyaan gaje semacam itu melintas, setelah seminggu penuh bertarung melawan jari-jari saya sendiri... I won the battle!

Yes, pada akhirnya setiap kali godaan menyerbu tanpa ampun, akal sehat saya melawan sengit. Saya mulai bisa pasrah dan menerima kenyataan, bahwa saya sedang puasa sosial media.

Yes, PU-A-SA!

Kalau menahan lapar dan haus selama sebulan pada Bulan Ramadhan saja bisa, kenapa hidup tanpa sosial media dalam sebulan malah tidak bisa? That's ridiculous and pathetic.

Jadi, saya bertahan. Walaupun dengan sangat terpaksa.

Minggu KeduaMinggu kedua saya dimulai dengan penerimaan, dan diakhiri dengan legowo.

Pelan tapi pasti, saya pun menyadari bahwa saya bisa hidup tanpa sosial media. Tanpa perlu tahu berita terbaru dan apa yang sedang viral di dunia maya, saya tidak akan mati. Meskipun saya tidak tahu-menahu tentang perkembangan yang terjadi pada status-status yang saya posting, saya tidak akan mati.

Lalu, inilah yang akhirnya saya sadari: Ternyata saya tidak ketinggalan apa pun!

Orang-orang terdekat saya, teman-teman saya, tahu kabar saya tanpa saya perlu membuat status apa pun. Saya pun tahu kabar mereka tanpa perlu melihat status mereka di sosial media, karena saya hanya tinggal berkomunikasi dan bertanya langsung dari tangan pertama.

Orang-orang terkenal di jagat maya yang saya follow di Twitter? Teman-teman di Facebook yang bahkan sebagian besar tidak pernah saya kenal? Foto-foto liburan dan hal-hal random yang biasa saya lihat di Instagram? Ternyata saya tidak membutuhkannya. Dan perlahan saya menyadari bahwa hidup saya menjadi lebih tenang dan damai tanpa hal-hal itu.

Saya pun memiliki lebih banyak waktu luang dan tidak melulu berdiam diri di dalam kamar, kecuali saat sedang bekerja (ya, pekerjaan saya memang remote dari rumah). Di luar jam kerja, saya berusaha sesering mungkin keluar kamar, mengobrol dengan penghuni rumah, mengunjungi kandang kucing (kucing saya belum lama melahirkan lho, anaknya lima dan unyu-unyu #penting #duniaharustahu), mengurusi dapur, hingga cuci mata keluar rumah, dan jalan-jalan entah ke mana.

Alhasil, saya sukses keluar dari kandang hikikomori (baca: my lovely bedroom). Saya lebih banyak berinteraksi, bahkan sesekali ngobrol dengan tetangga saat kebetulan bertemu, tanpa paksaan. Padahal sebelumnya saya sebisa mungkin tidak ingin melakukan itu.

Perkembangan TerbaruLantas, setelah dua minggu berlalu, dan sekarang memasuki hari ke-19, apa yang terjadi?

Hidup saya menjadi lebih ada artinya.

Sesimpel itu.

Segala anggapan saya tentang keburukan yang bisa terjadi jika saya meninggalkan sosial media, ternyata hanya anggapan kosong. Banyak hal baik lain yang bisa saya lakukan setelah meninggalkan sosial media, sekarang, setelah waktu luang saya bertambah secara signifikan. Jam kerja saya menjadi tidak semepet dulu, bahkan sekarang saya punya waktu untuk membaca buku dan pergi keluar rumah. Memang manajemen waktu saya belum sempurna, tapi apalah saya hanyalah manusia. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Namun, saya tetap akan mengusahakan yang terbaik untuk bisa lebih efektif memanfaatkan waktu 24 jam yang sudah dengan dermawan diberikan oleh Tuhan.

Toh, sekarang ini belum genap sebulan saya puasa sosial media, jadi kesimpulan di atas bukanlah kesimpulan final. Namun saya yakin, kalaupun ada penambahan kesimpulan, akan lebih banyak positifnya daripada negatifnya.

Kemudian, setelah sebulan berakhir nanti apakah saya akan kembali bersosial media atau memperpanjang eksperimen ini? Who knows? Saya tak bisa membaca masa depan, walaupun tentu saja kemungkinan besar saya akan memilih pilihan kedua.

Semoga.

Akhir kata, sekian dan terima kasih.

Salam~

Maka, jadilah. Mulai tanggal 24 Juli 2018, saya log out dari Facebook, Twitter, dan Instagram. Saya memilih log out, bukan deactive, karena saya akan butuh mereka untuk promosi karya saya di masa depan. Karena deactive akun saat tidak butuh, lalu mengaktifkannya lagi saat butuh, akan sangat merepotkan dan seolah kerja dobel tanpa alasan.

Saya juga menghapus semua aplikasi sosial media dari ponsel saya. Bahkan untuk urusan ponsel, saya menghapus SEMUA aplikasi yang tidak saya butuhkan dan saya anggap hanya berguna sebagai distraksi, yang efeknya lebih banyak negatifnya daripada positifnya buat saya. Saya hanya menyisakan aplikasi mendasar seperti di bawah ini:

Aturan saya: keep it simple and basic!

Bahkan saya menghapus browser dari ponsel karena saya hanya akan terus memegang ponsel sambil berseluncur di dunia maya secara nirfaedah. Jika saya memang sedang butuh mencari sesuatu di internet, saya akan membuka laptop, bukan ponsel. Aplikasi chat tetap saya pertahankan karena saya membutuhkannya untuk komunikasi pekerjaan, semacam Whatsapp dan Line versi lite. Canva? Berguna saat saya ingin membuat gambar cepat untuk posting blog seperti dua gambar di atas. Saya punya masalah dengan login Canva di laptop, jadi aplikasinya tetap saya pertahankan di ponsel.

Kenapa saya mau repot melakukan semua itu?Berawal dari kesadaran sendiri, bahwa setiap kali saya sedang berada di tengah-tengah pekerjaan, ponsel saya sangat berisik oleh notifikasi. Pada awalnya niat saya hanya ingin mengecek tentang apa notifikasi yang muncul, tapi saya malah tenggelam dan berakhir dengan mengecek Facebook, Twitter, dan Instagram, selama berjam-jam. Lalu pekerjaan pun terlupakan. Procrastination yang sempurna, bukan?

Sosial media bukan hal buruk karena banyak orang bisa terkoneksi melaluinya. Namun, bagi orang yang sudah teracuni seperti saya dan kesulitan mengontrol jari-jemari sendiri hingga mampu mengutak-atik sosial media selama berjam-jam, hal itu adalah sesuatu yang buruk. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

Sebelum tidur, yang saya lakukan adalah mengecek ponsel. Bangun tidur, langsung mengecek ponsel. Saat berkumpul bersama keluarga pun saya hanya sibuk dengan ponsel. Baterai ponsel saya pun harus di-charge setiap tiga atau empat jam sekali. Begitu banyak waktu tersia-sia. Dua puluh empat jam sehari rasanya sangat tidak cukup bagi saya.

Jika saya tidak mengecek sosial media untuk beberapa menit saja, saya akan takut ketinggalan info yang sedang hit sekaligus hot di linimasa. Seolah jika saya ketinggalan info, itu hal yang sangat buruk bagi saya. Perasaan absurd seperti itulah yang terus mengikat saya hingga sampai tahapan adiktif. Siapa bilang hanya narkoba yang bisa bersifat adiktif?

Maka, saya pun berkata pada diri saya sendiri: "Cukup!"

Alhasil, saya melakukan eksperimen ini. Tiga puluh hari tanpa sosial media. Bisakah saya bertahan?

Minggu PertamaItu adalah satu minggu yang bagai neraka buat saya (Oke, itu hiperbola). Rasanya seperti hidup segan mati tak mau. Tak terhitung berapa kali tangan saya begitu gatal untuk membuka laptop dan kembali login di Facebook, Twitter, dan Instagram.

Ada kabar apa hari ini? Ada update apa dari para penulis yang saya follow? Adakah komentar di status-status saya, atau bahkan likes terbaru? Foto-foto ciamik macam apa lagi dari instragramer ini instagramer itu? Anyone please tell me! I wanna know!

Kemudian, coba tebak, setelah seminggu penuh pertanyaan gaje semacam itu melintas, setelah seminggu penuh bertarung melawan jari-jari saya sendiri... I won the battle!

Yes, pada akhirnya setiap kali godaan menyerbu tanpa ampun, akal sehat saya melawan sengit. Saya mulai bisa pasrah dan menerima kenyataan, bahwa saya sedang puasa sosial media.

Yes, PU-A-SA!

Kalau menahan lapar dan haus selama sebulan pada Bulan Ramadhan saja bisa, kenapa hidup tanpa sosial media dalam sebulan malah tidak bisa? That's ridiculous and pathetic.

Jadi, saya bertahan. Walaupun dengan sangat terpaksa.

Minggu KeduaMinggu kedua saya dimulai dengan penerimaan, dan diakhiri dengan legowo.

Pelan tapi pasti, saya pun menyadari bahwa saya bisa hidup tanpa sosial media. Tanpa perlu tahu berita terbaru dan apa yang sedang viral di dunia maya, saya tidak akan mati. Meskipun saya tidak tahu-menahu tentang perkembangan yang terjadi pada status-status yang saya posting, saya tidak akan mati.

Lalu, inilah yang akhirnya saya sadari: Ternyata saya tidak ketinggalan apa pun!

Orang-orang terdekat saya, teman-teman saya, tahu kabar saya tanpa saya perlu membuat status apa pun. Saya pun tahu kabar mereka tanpa perlu melihat status mereka di sosial media, karena saya hanya tinggal berkomunikasi dan bertanya langsung dari tangan pertama.

Orang-orang terkenal di jagat maya yang saya follow di Twitter? Teman-teman di Facebook yang bahkan sebagian besar tidak pernah saya kenal? Foto-foto liburan dan hal-hal random yang biasa saya lihat di Instagram? Ternyata saya tidak membutuhkannya. Dan perlahan saya menyadari bahwa hidup saya menjadi lebih tenang dan damai tanpa hal-hal itu.

Saya pun memiliki lebih banyak waktu luang dan tidak melulu berdiam diri di dalam kamar, kecuali saat sedang bekerja (ya, pekerjaan saya memang remote dari rumah). Di luar jam kerja, saya berusaha sesering mungkin keluar kamar, mengobrol dengan penghuni rumah, mengunjungi kandang kucing (kucing saya belum lama melahirkan lho, anaknya lima dan unyu-unyu #penting #duniaharustahu), mengurusi dapur, hingga cuci mata keluar rumah, dan jalan-jalan entah ke mana.

Alhasil, saya sukses keluar dari kandang hikikomori (baca: my lovely bedroom). Saya lebih banyak berinteraksi, bahkan sesekali ngobrol dengan tetangga saat kebetulan bertemu, tanpa paksaan. Padahal sebelumnya saya sebisa mungkin tidak ingin melakukan itu.

Perkembangan TerbaruLantas, setelah dua minggu berlalu, dan sekarang memasuki hari ke-19, apa yang terjadi?

Hidup saya menjadi lebih ada artinya.

Sesimpel itu.

Segala anggapan saya tentang keburukan yang bisa terjadi jika saya meninggalkan sosial media, ternyata hanya anggapan kosong. Banyak hal baik lain yang bisa saya lakukan setelah meninggalkan sosial media, sekarang, setelah waktu luang saya bertambah secara signifikan. Jam kerja saya menjadi tidak semepet dulu, bahkan sekarang saya punya waktu untuk membaca buku dan pergi keluar rumah. Memang manajemen waktu saya belum sempurna, tapi apalah saya hanyalah manusia. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Namun, saya tetap akan mengusahakan yang terbaik untuk bisa lebih efektif memanfaatkan waktu 24 jam yang sudah dengan dermawan diberikan oleh Tuhan.

Toh, sekarang ini belum genap sebulan saya puasa sosial media, jadi kesimpulan di atas bukanlah kesimpulan final. Namun saya yakin, kalaupun ada penambahan kesimpulan, akan lebih banyak positifnya daripada negatifnya.

Kemudian, setelah sebulan berakhir nanti apakah saya akan kembali bersosial media atau memperpanjang eksperimen ini? Who knows? Saya tak bisa membaca masa depan, walaupun tentu saja kemungkinan besar saya akan memilih pilihan kedua.

Semoga.

Akhir kata, sekian dan terima kasih.

Salam~

Published on August 11, 2018 09:22

Unsocial Experiment - No Social Media: First Half

Keputusan impulsif yang saya lakukan secara spontan beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 23 Juli 2018, adalah, "Saya akan log out dari sosial media selama sebulan mulai besok."

Maka, jadilah. Mulai tanggal 24 Juli 2018, saya log out dari Facebook, Twitter, dan Instagram. Saya memilih log out, bukan deactive, karena saya akan butuh mereka untuk promosi karya saya di masa depan. Karena deactive akun saat tidak butuh, lalu mengaktifkannya lagi saat butuh, akan sangat merepotkan dan seolah kerja dobel tanpa alasan.

Saya juga menghapus semua aplikasi sosial media dari ponsel saya. Bahkan untuk urusan ponsel, saya menghapus SEMUA aplikasi yang tidak saya butuhkan dan saya anggap hanya berguna sebagai distraksi, yang efeknya lebih banyak negatifnya daripada positifnya buat saya. Saya hanya menyisakan aplikasi mendasar seperti di bawah ini:

Aturan saya: keep it simple and basic!

Bahkan saya menghapus browser dari ponsel karena saya hanya akan terus memegang ponsel sambil berseluncur di dunia maya secara nirfaedah. Jika saya memang sedang butuh mencari sesuatu di internet, saya akan membuka laptop, bukan ponsel. Aplikasi chat tetap saya pertahankan karena saya membutuhkannya untuk komunikasi pekerjaan, semacam Whatsapp dan Line versi lite. Canva? Berguna saat saya ingin membuat gambar cepat untuk posting blog seperti dua gambar di atas. Saya punya masalah dengan login Canva di laptop, jadi aplikasinya tetap saya pertahankan di ponsel.

Kenapa saya mau repot melakukan semua itu?Berawal dari kesadaran sendiri, bahwa setiap kali saya sedang berada di tengah-tengah pekerjaan, ponsel saya sangat berisik oleh notifikasi. Pada awalnya niat saya hanya ingin mengecek tentang apa notifikasi yang muncul, tapi saya malah tenggelam dan berakhir dengan mengecek Facebook, Twitter, dan Instagram, selama berjam-jam. Lalu pekerjaan pun terlupakan. Procrastination yang sempurna, bukan?

Sosial media bukan hal buruk karena banyak orang bisa terkoneksi melaluinya. Namun, bagi orang yang sudah teracuni seperti saya dan kesulitan mengontrol jari-jemari sendiri hingga mampu mengutak-atik sosial media selama berjam-jam, hal itu adalah sesuatu yang buruk. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

Sebelum tidur, yang saya lakukan adalah mengecek ponsel. Bangun tidur, langsung mengecek ponsel. Saat berkumpul bersama keluarga pun saya hanya sibuk dengan ponsel. Baterai ponsel saya pun harus di-charge setiap tiga atau empat jam sekali. Begitu banyak waktu tersia-sia. Dua puluh empat jam sehari rasanya sangat tidak cukup bagi saya.

Jika saya tidak mengecek sosial media untuk beberapa menit saja, saya akan takut ketinggalan info yang sedang hit sekaligus hot di linimasa. Seolah jika saya ketinggalan info, itu hal yang sangat buruk bagi saya. Perasaan absurd seperti itulah yang terus mengikat saya hingga sampai tahapan adiktif. Siapa bilang hanya narkoba yang bisa bersifat adiktif?

Maka, saya pun berkata pada diri saya sendiri: "Cukup!"

Alhasil, saya melakukan eksperimen ini. Tiga puluh hari tanpa sosial media. Bisakah saya bertahan?

Minggu PertamaItu adalah satu minggu yang bagai neraka buat saya (Oke, itu hiperbola). Rasanya seperti hidup segan mati tak mau. Tak terhitung berapa kali tangan saya begitu gatal untuk membuka laptop dan kembali login di Facebook, Twitter, dan Instagram.

Ada kabar apa hari ini? Ada update apa dari para penulis yang saya follow? Adakah komentar di status-status saya, atau bahkan likes terbaru? Foto-foto ciamik macam apa lagi dari instragramer ini instagramer itu? Anyone please tell me! I wanna know!

Kemudian, coba tebak, setelah seminggu penuh pertanyaan gaje semacam itu melintas, setelah seminggu penuh bertarung melawan jari-jari saya sendiri... I won the battle!

Yes, pada akhirnya setiap kali godaan menyerbu tanpa ampun, akal sehat saya melawan sengit. Saya mulai bisa pasrah dan menerima kenyataan, bahwa saya sedang puasa sosial media.

Yes, PU-A-SA!

Kalau menahan lapar dan haus selama sebulan pada Bulan Ramadhan saja bisa, kenapa hidup tanpa sosial media dalam sebulan malah tidak bisa? That's ridiculous and pathetic.

Jadi, saya bertahan. Walaupun dengan sangat terpaksa.

Minggu KeduaMinggu kedua saya dimulai dengan penerimaan, dan diakhiri dengan legowo.

Pelan tapi pasti, saya pun menyadari bahwa saya bisa hidup tanpa sosial media. Tanpa perlu tahu berita terbaru dan apa yang sedang viral di dunia maya, saya tidak akan mati. Meskipun saya tidak tahu-menahu tentang perkembangan yang terjadi pada status-status yang saya posting, saya tidak akan mati.

Lalu, inilah yang akhirnya saya sadari: Ternyata saya tidak ketinggalan apa pun!

Orang-orang terdekat saya, teman-teman saya, tahu kabar saya tanpa saya perlu membuat status apa pun. Saya pun tahu kabar mereka tanpa perlu melihat status mereka di sosial media, karena saya hanya tinggal berkomunikasi dan bertanya langsung dari tangan pertama.

Orang-orang terkenal di jagat maya yang saya follow di Twitter? Teman-teman di Facebook yang bahkan sebagian besar tidak pernah saya kenal? Foto-foto liburan dan hal-hal random yang biasa saya lihat di Instagram? Ternyata saya tidak membutuhkannya. Dan perlahan saya menyadari bahwa hidup saya menjadi lebih tenang dan damai tanpa hal-hal itu.

Saya pun memiliki lebih banyak waktu luang dan tidak melulu berdiam diri di dalam kamar, kecuali saat sedang bekerja (ya, pekerjaan saya memang remote dari rumah). Di luar jam kerja, saya berusaha sesering mungkin keluar kamar, mengobrol dengan penghuni rumah, mengunjungi kandang kucing (kucing saya belum lama melahirkan lho, anaknya lima dan unyu-unyu #penting #duniaharustahu), mengurusi dapur, hingga cuci mata keluar rumah, dan jalan-jalan entah ke mana.

Alhasil, saya sukses keluar dari kandang hikikomori (baca: my lovely bedroom). Saya lebih banyak berinteraksi, bahkan sesekali ngobrol dengan tetangga saat kebetulan bertemu, tanpa paksaan. Padahal sebelumnya saya sebisa mungkin tidak ingin melakukan itu.

Perkembangan TerbaruLantas, setelah dua minggu berlalu, dan sekarang memasuki hari ke-19, apa yang terjadi?

Hidup saya menjadi lebih ada artinya.

Sesimpel itu.

Segala anggapan saya tentang keburukan yang bisa terjadi jika saya meninggalkan sosial media, ternyata hanya anggapan kosong. Banyak hal baik lain yang bisa saya lakukan setelah meninggalkan sosial media, sekarang, setelah waktu luang saya bertambah secara signifikan. Jam kerja saya menjadi tidak semepet dulu, bahkan sekarang saya punya waktu untuk membaca buku dan pergi keluar rumah. Memang manajemen waktu saya belum sempurna, tapi apalah saya hanyalah manusia. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Namun, saya tetap akan mengusahakan yang terbaik untuk bisa lebih efektif memanfaatkan waktu 24 jam yang sudah dengan dermawan diberikan oleh Tuhan.

Toh, sekarang ini belum genap sebulan saya puasa sosial media, jadi kesimpulan di atas bukanlah kesimpulan final. Namun saya yakin, kalaupun ada penambahan kesimpulan, akan lebih banyak positifnya daripada negatifnya.

Kemudian, setelah sebulan berakhir nanti apakah saya akan kembali bersosial media atau memperpanjang eksperimen ini? Who knows? Saya tak bisa membaca masa depan, walaupun tentu saja kemungkinan besar saya akan memilih pilihan kedua.

Semoga.

Akhir kata, sekian dan terima kasih.

Salam~

Maka, jadilah. Mulai tanggal 24 Juli 2018, saya log out dari Facebook, Twitter, dan Instagram. Saya memilih log out, bukan deactive, karena saya akan butuh mereka untuk promosi karya saya di masa depan. Karena deactive akun saat tidak butuh, lalu mengaktifkannya lagi saat butuh, akan sangat merepotkan dan seolah kerja dobel tanpa alasan.

Saya juga menghapus semua aplikasi sosial media dari ponsel saya. Bahkan untuk urusan ponsel, saya menghapus SEMUA aplikasi yang tidak saya butuhkan dan saya anggap hanya berguna sebagai distraksi, yang efeknya lebih banyak negatifnya daripada positifnya buat saya. Saya hanya menyisakan aplikasi mendasar seperti di bawah ini:

Aturan saya: keep it simple and basic!

Bahkan saya menghapus browser dari ponsel karena saya hanya akan terus memegang ponsel sambil berseluncur di dunia maya secara nirfaedah. Jika saya memang sedang butuh mencari sesuatu di internet, saya akan membuka laptop, bukan ponsel. Aplikasi chat tetap saya pertahankan karena saya membutuhkannya untuk komunikasi pekerjaan, semacam Whatsapp dan Line versi lite. Canva? Berguna saat saya ingin membuat gambar cepat untuk posting blog seperti dua gambar di atas. Saya punya masalah dengan login Canva di laptop, jadi aplikasinya tetap saya pertahankan di ponsel.

Kenapa saya mau repot melakukan semua itu?Berawal dari kesadaran sendiri, bahwa setiap kali saya sedang berada di tengah-tengah pekerjaan, ponsel saya sangat berisik oleh notifikasi. Pada awalnya niat saya hanya ingin mengecek tentang apa notifikasi yang muncul, tapi saya malah tenggelam dan berakhir dengan mengecek Facebook, Twitter, dan Instagram, selama berjam-jam. Lalu pekerjaan pun terlupakan. Procrastination yang sempurna, bukan?

Sosial media bukan hal buruk karena banyak orang bisa terkoneksi melaluinya. Namun, bagi orang yang sudah teracuni seperti saya dan kesulitan mengontrol jari-jemari sendiri hingga mampu mengutak-atik sosial media selama berjam-jam, hal itu adalah sesuatu yang buruk. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

Sebelum tidur, yang saya lakukan adalah mengecek ponsel. Bangun tidur, langsung mengecek ponsel. Saat berkumpul bersama keluarga pun saya hanya sibuk dengan ponsel. Baterai ponsel saya pun harus di-charge setiap tiga atau empat jam sekali. Begitu banyak waktu tersia-sia. Dua puluh empat jam sehari rasanya sangat tidak cukup bagi saya.

Jika saya tidak mengecek sosial media untuk beberapa menit saja, saya akan takut ketinggalan info yang sedang hit sekaligus hot di linimasa. Seolah jika saya ketinggalan info, itu hal yang sangat buruk bagi saya. Perasaan absurd seperti itulah yang terus mengikat saya hingga sampai tahapan adiktif. Siapa bilang hanya narkoba yang bisa bersifat adiktif?

Maka, saya pun berkata pada diri saya sendiri: "Cukup!"

Alhasil, saya melakukan eksperimen ini. Tiga puluh hari tanpa sosial media. Bisakah saya bertahan?

Minggu PertamaItu adalah satu minggu yang bagai neraka buat saya (Oke, itu hiperbola). Rasanya seperti hidup segan mati tak mau. Tak terhitung berapa kali tangan saya begitu gatal untuk membuka laptop dan kembali login di Facebook, Twitter, dan Instagram.

Ada kabar apa hari ini? Ada update apa dari para penulis yang saya follow? Adakah komentar di status-status saya, atau bahkan likes terbaru? Foto-foto ciamik macam apa lagi dari instragramer ini instagramer itu? Anyone please tell me! I wanna know!

Kemudian, coba tebak, setelah seminggu penuh pertanyaan gaje semacam itu melintas, setelah seminggu penuh bertarung melawan jari-jari saya sendiri... I won the battle!

Yes, pada akhirnya setiap kali godaan menyerbu tanpa ampun, akal sehat saya melawan sengit. Saya mulai bisa pasrah dan menerima kenyataan, bahwa saya sedang puasa sosial media.

Yes, PU-A-SA!

Kalau menahan lapar dan haus selama sebulan pada Bulan Ramadhan saja bisa, kenapa hidup tanpa sosial media dalam sebulan malah tidak bisa? That's ridiculous and pathetic.

Jadi, saya bertahan. Walaupun dengan sangat terpaksa.

Minggu KeduaMinggu kedua saya dimulai dengan penerimaan, dan diakhiri dengan legowo.

Pelan tapi pasti, saya pun menyadari bahwa saya bisa hidup tanpa sosial media. Tanpa perlu tahu berita terbaru dan apa yang sedang viral di dunia maya, saya tidak akan mati. Meskipun saya tidak tahu-menahu tentang perkembangan yang terjadi pada status-status yang saya posting, saya tidak akan mati.

Lalu, inilah yang akhirnya saya sadari: Ternyata saya tidak ketinggalan apa pun!

Orang-orang terdekat saya, teman-teman saya, tahu kabar saya tanpa saya perlu membuat status apa pun. Saya pun tahu kabar mereka tanpa perlu melihat status mereka di sosial media, karena saya hanya tinggal berkomunikasi dan bertanya langsung dari tangan pertama.

Orang-orang terkenal di jagat maya yang saya follow di Twitter? Teman-teman di Facebook yang bahkan sebagian besar tidak pernah saya kenal? Foto-foto liburan dan hal-hal random yang biasa saya lihat di Instagram? Ternyata saya tidak membutuhkannya. Dan perlahan saya menyadari bahwa hidup saya menjadi lebih tenang dan damai tanpa hal-hal itu.

Saya pun memiliki lebih banyak waktu luang dan tidak melulu berdiam diri di dalam kamar, kecuali saat sedang bekerja (ya, pekerjaan saya memang remote dari rumah). Di luar jam kerja, saya berusaha sesering mungkin keluar kamar, mengobrol dengan penghuni rumah, mengunjungi kandang kucing (kucing saya belum lama melahirkan lho, anaknya lima dan unyu-unyu #penting #duniaharustahu), mengurusi dapur, hingga cuci mata keluar rumah, dan jalan-jalan entah ke mana.

Alhasil, saya sukses keluar dari kandang hikikomori (baca: my lovely bedroom). Saya lebih banyak berinteraksi, bahkan sesekali ngobrol dengan tetangga saat kebetulan bertemu, tanpa paksaan. Padahal sebelumnya saya sebisa mungkin tidak ingin melakukan itu.

Perkembangan TerbaruLantas, setelah dua minggu berlalu, dan sekarang memasuki hari ke-19, apa yang terjadi?

Hidup saya menjadi lebih ada artinya.

Sesimpel itu.

Segala anggapan saya tentang keburukan yang bisa terjadi jika saya meninggalkan sosial media, ternyata hanya anggapan kosong. Banyak hal baik lain yang bisa saya lakukan setelah meninggalkan sosial media, sekarang, setelah waktu luang saya bertambah secara signifikan. Jam kerja saya menjadi tidak semepet dulu, bahkan sekarang saya punya waktu untuk membaca buku dan pergi keluar rumah. Memang manajemen waktu saya belum sempurna, tapi apalah saya hanyalah manusia. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Namun, saya tetap akan mengusahakan yang terbaik untuk bisa lebih efektif memanfaatkan waktu 24 jam yang sudah dengan dermawan diberikan oleh Tuhan.

Toh, sekarang ini belum genap sebulan saya puasa sosial media, jadi kesimpulan di atas bukanlah kesimpulan final. Namun saya yakin, kalaupun ada penambahan kesimpulan, akan lebih banyak positifnya daripada negatifnya.

Kemudian, setelah sebulan berakhir nanti apakah saya akan kembali bersosial media atau memperpanjang eksperimen ini? Who knows? Saya tak bisa membaca masa depan, walaupun tentu saja kemungkinan besar saya akan memilih pilihan kedua.

Semoga.

Akhir kata, sekian dan terima kasih.

Salam~

Published on August 11, 2018 09:22

August 6, 2018

Decluttering Bookshelf: Part #2

Halo lagi, Guys.

Edisi beberes rak buku part 1 saya kemarin ternyata mendapat respon positif melalui email. Sekaligus juga saya memperoleh info bagus tentang free ongkir dari kantor pos untuk donasi buku per tanggal 17 ke taman bacaan masyarakat yang ada di daftar kantor pos (ya ampun, sungguh saya si manusia goa, memangnya saya ke mana saja sampai tidak tahu ada program seperti ini dari kantor pos padahal sudah berlangsung lebih dari satu tahun!).

Jadi, pada edisi kali ini, saya akan beberes buku-buku fiksi saya. Padahal banyak yang ingin saya keluarkan dari rak, tapi rupanya belum semua saya baca. Buku yang belum terbaca akan saya baca dulu, baru saya hibahkan. Nah, berikut ini buku-buku yang sudah saya baca dan siap saya hibahkan.

Check it out, Guys.

An Abundance of Katherines oleh John GreenDash & Lily's Book of Dares oleh Rachel Cohn & David LeviathanGeek in High Heels oleh Octa NHPay It Forward oleh Emma GraceRe-Write oleh Emma GraceReplay oleh Seplia

2. Edisi Misteri dan Fantasi

The Book of Codes oleh Zaynur RidwanProyek Maut oleh Eddie SindunataLima Sekawan di Pulau Harta oleh Enid BlytonSeven Samurai oleh HikozzaThe Book of Tomorrow oleh Cecelia AhernAkkadia: Gerbang Sungai Tigris oleh R.D. Villam

3. Edisi Lain-Lain

Hansel dan Gretel oleh Grimm BersaudaraAkutagawa Case Files oleh Kyo YamazakiHow to Write and Market a Novel oleh R. Masri Sareb Putra & Yennie HardiwidjajaKucing Bernama Dickens oleh Callie Smith GrantEYD Terbaru (Permendiknas Nomor 46 Tahun 2009)

Sekian daftar buku-buku fiksi (dan dua buku nonfiksi yang nyelip) pada edisi decluttering rak buku kali ini. Semoga saya cepat-cepat membereskan daftar baca novel-novel koleksi saya sehingga bisa saya hibahkan dan masuk ke decluttering bookshelf part 3. Walaupun tentu saja, saya tidak menjamin bisa melakukannya dalam waktu dekat mengingat kecepatan membaca saya belakangan ini menurun sangat drastis.

So, jadi begini, khusus untuk edisi buku fiksi, saya akan menghibahkan khusus untuk kepemilikan pribadi. Saya akan menunggu sampai tanggal 16 Agustus bagi teman-teman yang tertarik pada buku-buku saya, agar selanjutnya menghubungi saya lewat email dyaragil@gmail.com ya.

Mulai tanggal 17 Agustus, jika masih ada buku sisa, akan saya masukkan ke dalam kardus yang saya tujukan pada pihak penyalur TBM (Taman Baca Masyarakat) yang sudah ada kontak-kontakan dengan saya.

Siapa cepat dia dapat ya, Guys. Lebih cepat email masuk ke kotak masuk saya, lebih cepat saya proses. Silakan tulis judul buku yang diinginkan, lalu cantumkan nama dan alamat pengiriman agar bisa saya hitung ongkos kirimnya.

Ya, sayang sekali, edisi kali ini pun saya belum bisa memfasilitasi free ongkir. Namun, jangan khawatir. Buku-bukunya gratis, kok. Namanya juga hibah.

Jadi, seperti itu, ya. Feel free untuk menghubungi email saya, karena saya sedang dalam posisi tidak bisa dihubungi lewat media sosial.

Sekian dan terima kasih.

Salam~

P.S. Sekali lagi saya minta maaf untuk kualitas foto yang jelek karena saya memotretnya pakai kamera ponsel yang ala kadarnya.

Published on August 06, 2018 22:18

Decluttering Bookshelf: Part #1

Halo, Guys.

Jadi ceritanya begini.

Sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Pernahkah kalian merasa sedang berada di titik "hidup segan mati tak mau", sehingga walaupun tidak punya banyak kesulitan hidup, tapi ternyata kalian tidak bahagia?

Saya sedang berada dalam titik itu sekarang. Saya pun bertanya-tanya, apa yang salah? Padahal cita-cita saya sejak kecil sebagai komikus, sudah setengah terwujud (pekerjaan sebagai comic scriptwriter bisa dianggap cita-cita saya setengah tercapai, kan?). Saya juga punya tiga novel yang sudah diterbitkan dan sedang dalam proses penulisan novel ke-4, yang akhirnya bisa membuat saya dengan yakin berkata, "Saya seorang penulis, bukan pengangguran."

Namun, kenyataannya saya tidak bahagia.

Lalu, apa yang salah?

Nah, intinya setelah perenungan sangat lama, saya menemukan salah satu faktor yang membuat saya merasa stagnan dan begitu-begitu saja, yaitu media sosial. Ya, waktu saya lebih lama saya habiskan dengan memegang dan memelototi ponsel, hanya untuk menelusuri media sosial dengan sangat nirfaedah. Karena itu, saya memutuskan menantang diri sendiri untuk hidup tanpa media sosial selama sebulan, dimulai pada tanggal 24 Juli dan akan diakhiri tanggal 24 Agustus. Ya, saat ini saya sedang dalam masa-masa tanpa sosial media. Lalu, manfaatnya? Nanti, akan saya sampaikan di postingan terpisah.

Sekarang masuk ke inti postingan ini. Mohon maaf sebelumnya karena pendahuluannya kepanjangan.

Jadi, selama masa-masa tanpa media sosial, google chrome saya jadi lebih bermanfaat karena saya alihkan untuk mencari inspirasi-inspirasi hidup bahagia di luar sana. Kemudian, alkisah, sampailah saya pada satu penemuan, yaitu gaya hidup minimalis.

Less is More

Apa itu "less is more"?

Nah, dari situlah saya mulai mengurangi barang-barang saya yang sudah tak terpakai lagi. Hal pertama yang saya lakukan adalah menyeleksi isi lemari, mana yang sudah tak terpakai (kalau masih bagus, bisa didonasikan), mana yang sudah rusak, dan akhirnya isi lemari saya sekarang cuma pakaian-pakaian yang masih sering saya pakai. Hasilnya, sepertiga isi lemari saya berhasil saya singkirkan. Sekarang saya tidak merasa sumpek lagi saat membuka lemari. Saya tidak merasa pusing harus pakai baju apa lagi karena terlalu banyak pilihan.

Minimalis artinya menyederhanakan. Simplify your life, and you won't live with burden.

Decluttering Bookshelf

Nah, karena lemari sudah, sekarang giliran rak buku saya yang perlu dikurangi.

Pilihan pertama, menjual buku-buku kolpri (koleksi pribadi) dengan harga murah. Saya tidak memilih pilihan ini karena saya hanya akan kecewa jika ternyata tidak ada yang tertarik untuk membeli. Saya juga akan merasa tidak ikhlas untuk menyingkirkan sebagian isi rak buku jika tidak ada bayaran dan itu berpotensi akan mempunyai efek negatif yang berkepanjangan buat saya.

Pilihan kedua, menghibahkan buku-buku kolpri saya kepada siapa pun yang ingin punya. Dan pilihan inilah yang saya pilih.

Jadi begini, Guys.

Saya akan memosting foto buku-buku saya di sini. Kalau ada buku yang menarik menurut kalian, jangan ragu hubungi saya di email dyaragil@gmail.com ya.

Jangan khawatir, bukunya gratis, kok. Paling juga saya hanya akan meminta biaya ongkos kirim saja, karena saya sedang tidak dalam posisi memiliki "kebebasan finansial" yang longgar sehingga bisa memfasilitasi free ongkir.

Edisi pertama decluttering bookshelf ini adalah buku-buku non-fiksi. Apakah buku-buku fiksi pun nantinya akan masuk dalam kategori hibah buku gratis? Oh, jelas. Hanya saja, saat ini buku kategori fiksi sedang saya pilah-pilah, jadi hibah buku fiksi akan menyusul di postingan lain.

So, here we go.

1. Edisi Perkomputeran Part #1

2. Edisi Perkomputeran Part #2

3. Edisi tentang Alqur'an

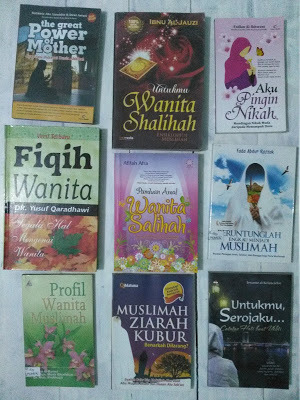

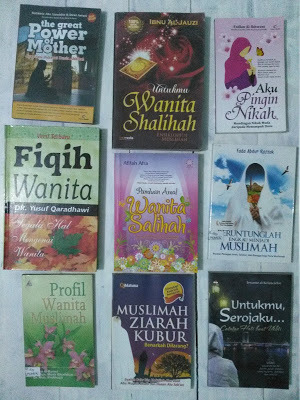

4. Edisi tentang Fiqih Wanita

5. Edisi tentang Hari Akhir

6. Edisi lain-lain

Nah, seperti itu ya, Guys.

Feel free untuk menghubungi saya lewat email jika tertarik. Berhubung saya sedang puasa media sosial selama sebulan, untuk sementara ini saya tidak bisa dihubungi lewat Facebook, Twitter, dan Instagram. Mohon pengertiannya ya.

Sekian dan terima kasih.

Salam.

P.S. Mohon maaf karena kualitas foto buku-buku saya tidak terlalu baik, karena menggunakan kamera ponsel saya yang seadanya.

Jadi ceritanya begini.

Sebelumnya saya ingin bertanya dulu. Pernahkah kalian merasa sedang berada di titik "hidup segan mati tak mau", sehingga walaupun tidak punya banyak kesulitan hidup, tapi ternyata kalian tidak bahagia?

Saya sedang berada dalam titik itu sekarang. Saya pun bertanya-tanya, apa yang salah? Padahal cita-cita saya sejak kecil sebagai komikus, sudah setengah terwujud (pekerjaan sebagai comic scriptwriter bisa dianggap cita-cita saya setengah tercapai, kan?). Saya juga punya tiga novel yang sudah diterbitkan dan sedang dalam proses penulisan novel ke-4, yang akhirnya bisa membuat saya dengan yakin berkata, "Saya seorang penulis, bukan pengangguran."

Namun, kenyataannya saya tidak bahagia.

Lalu, apa yang salah?

Nah, intinya setelah perenungan sangat lama, saya menemukan salah satu faktor yang membuat saya merasa stagnan dan begitu-begitu saja, yaitu media sosial. Ya, waktu saya lebih lama saya habiskan dengan memegang dan memelototi ponsel, hanya untuk menelusuri media sosial dengan sangat nirfaedah. Karena itu, saya memutuskan menantang diri sendiri untuk hidup tanpa media sosial selama sebulan, dimulai pada tanggal 24 Juli dan akan diakhiri tanggal 24 Agustus. Ya, saat ini saya sedang dalam masa-masa tanpa sosial media. Lalu, manfaatnya? Nanti, akan saya sampaikan di postingan terpisah.

Sekarang masuk ke inti postingan ini. Mohon maaf sebelumnya karena pendahuluannya kepanjangan.

Jadi, selama masa-masa tanpa media sosial, google chrome saya jadi lebih bermanfaat karena saya alihkan untuk mencari inspirasi-inspirasi hidup bahagia di luar sana. Kemudian, alkisah, sampailah saya pada satu penemuan, yaitu gaya hidup minimalis.

Less is More

Apa itu "less is more"?

Nah, dari situlah saya mulai mengurangi barang-barang saya yang sudah tak terpakai lagi. Hal pertama yang saya lakukan adalah menyeleksi isi lemari, mana yang sudah tak terpakai (kalau masih bagus, bisa didonasikan), mana yang sudah rusak, dan akhirnya isi lemari saya sekarang cuma pakaian-pakaian yang masih sering saya pakai. Hasilnya, sepertiga isi lemari saya berhasil saya singkirkan. Sekarang saya tidak merasa sumpek lagi saat membuka lemari. Saya tidak merasa pusing harus pakai baju apa lagi karena terlalu banyak pilihan.

Minimalis artinya menyederhanakan. Simplify your life, and you won't live with burden.

Decluttering Bookshelf

Nah, karena lemari sudah, sekarang giliran rak buku saya yang perlu dikurangi.

Pilihan pertama, menjual buku-buku kolpri (koleksi pribadi) dengan harga murah. Saya tidak memilih pilihan ini karena saya hanya akan kecewa jika ternyata tidak ada yang tertarik untuk membeli. Saya juga akan merasa tidak ikhlas untuk menyingkirkan sebagian isi rak buku jika tidak ada bayaran dan itu berpotensi akan mempunyai efek negatif yang berkepanjangan buat saya.

Pilihan kedua, menghibahkan buku-buku kolpri saya kepada siapa pun yang ingin punya. Dan pilihan inilah yang saya pilih.

Jadi begini, Guys.

Saya akan memosting foto buku-buku saya di sini. Kalau ada buku yang menarik menurut kalian, jangan ragu hubungi saya di email dyaragil@gmail.com ya.

Jangan khawatir, bukunya gratis, kok. Paling juga saya hanya akan meminta biaya ongkos kirim saja, karena saya sedang tidak dalam posisi memiliki "kebebasan finansial" yang longgar sehingga bisa memfasilitasi free ongkir.

Edisi pertama decluttering bookshelf ini adalah buku-buku non-fiksi. Apakah buku-buku fiksi pun nantinya akan masuk dalam kategori hibah buku gratis? Oh, jelas. Hanya saja, saat ini buku kategori fiksi sedang saya pilah-pilah, jadi hibah buku fiksi akan menyusul di postingan lain.

So, here we go.

1. Edisi Perkomputeran Part #1

2. Edisi Perkomputeran Part #2

3. Edisi tentang Alqur'an

4. Edisi tentang Fiqih Wanita

5. Edisi tentang Hari Akhir

6. Edisi lain-lain

Nah, seperti itu ya, Guys.

Feel free untuk menghubungi saya lewat email jika tertarik. Berhubung saya sedang puasa media sosial selama sebulan, untuk sementara ini saya tidak bisa dihubungi lewat Facebook, Twitter, dan Instagram. Mohon pengertiannya ya.

Sekian dan terima kasih.

Salam.

P.S. Mohon maaf karena kualitas foto buku-buku saya tidak terlalu baik, karena menggunakan kamera ponsel saya yang seadanya.

Published on August 06, 2018 07:28

February 27, 2018

Kembali ke Habitat Semula: Ngomik!

Astaganagaterbangmintamakan! Serius, nggak terasa ternyata posting-an terakhir saya di blog ini ada di bulan Juli 2017. Lebih dari setengah tahun yang lalu!

Oh, well. Salah satu resolusi tahun 2018 saya adalah mengisi lagi blog ini dan nggak bikin blog ini jadi rumah kosong penuh sarang laba-laba. So, here we go.

Postingan pertama saya di tahun 2018 ini tentu saja salah satunya adalah mengabarkan tentang novel baru yang akhirnya terbit pada akhir tahun lalu. Sudah lama sih, lebih dari dua bulan yang lalu, tapi apa mau dikata. Karena saya juga baru mengisi blog lagi, ya baru bisa saya update beritanya sekarang. Judulnya Raindrops Serenade, seperti yang dulu saya pernah curcol sedang menggarap naskah tentang musik. Dan terealisasi. Dan selesai. Dan terbit! Syukur Alhamdulillah, pastinya.

Oke, begitulah.

Gitu doang? Iya dong, kan cuma intermezzo.

Oke, sekarang masuk ke bahasan inti. Simpel dan langsung saja: saya kembali ngomik!

Ceritanya, dulu saya beberapa kali mem-posting komik strip saya di Facebook, tapi karena acak dan agak kacau, saya memutuskan untuk merombak ulang dan menggambar komik baru. Judul komik strip yang pernah saya posting itu adalah Skripsweet, kisah mahasiswi calon guru yang sedang menghadapi tugas akhir. Namun akhirnya saya berubah pikiran. Daripada langsung loncat ke urusan Skripsi, ada baiknya saya memulainya dari masa orientasi mahasiswa baru si tokoh utama. Dan terciptalah komik Jurnal Calon Guru.

Rencananya, komik strip Jurnal Calon Guru akan saya posting secara rutin seminggu sekali lewat akun Instagram. Agar nggak mengganggu akun Instagram pribadi saya, akhirnya saya bikin akun baru dong. Dan inilah screenshoot-nya.

Oke, sekian kabar hari ini ya, Gaes.

Salam~

Oh, well. Salah satu resolusi tahun 2018 saya adalah mengisi lagi blog ini dan nggak bikin blog ini jadi rumah kosong penuh sarang laba-laba. So, here we go.

Postingan pertama saya di tahun 2018 ini tentu saja salah satunya adalah mengabarkan tentang novel baru yang akhirnya terbit pada akhir tahun lalu. Sudah lama sih, lebih dari dua bulan yang lalu, tapi apa mau dikata. Karena saya juga baru mengisi blog lagi, ya baru bisa saya update beritanya sekarang. Judulnya Raindrops Serenade, seperti yang dulu saya pernah curcol sedang menggarap naskah tentang musik. Dan terealisasi. Dan selesai. Dan terbit! Syukur Alhamdulillah, pastinya.

Oke, begitulah.

Gitu doang? Iya dong, kan cuma intermezzo.

Oke, sekarang masuk ke bahasan inti. Simpel dan langsung saja: saya kembali ngomik!

Ceritanya, dulu saya beberapa kali mem-posting komik strip saya di Facebook, tapi karena acak dan agak kacau, saya memutuskan untuk merombak ulang dan menggambar komik baru. Judul komik strip yang pernah saya posting itu adalah Skripsweet, kisah mahasiswi calon guru yang sedang menghadapi tugas akhir. Namun akhirnya saya berubah pikiran. Daripada langsung loncat ke urusan Skripsi, ada baiknya saya memulainya dari masa orientasi mahasiswa baru si tokoh utama. Dan terciptalah komik Jurnal Calon Guru.

Rencananya, komik strip Jurnal Calon Guru akan saya posting secara rutin seminggu sekali lewat akun Instagram. Agar nggak mengganggu akun Instagram pribadi saya, akhirnya saya bikin akun baru dong. Dan inilah screenshoot-nya.

Oke, sekian kabar hari ini ya, Gaes.

Salam~

Published on February 27, 2018 21:09