Michelle Roche Rodríguez's Blog

October 9, 2017

La lengua de la abuela

El buen comportamiento y el decoro eran lo mismo para la abuela. Le parecían indecentes las mujeres con los hombros descubiertos, aunque no tuvieran escote en la ropa, así como también lo era estar descalzo o permanecer todo el día con la ropa de dormir puesta, aunque no se fuera a salir de casa. Y eran indecorosos quienes señalaban a las cosas y a las personas con los labios arruchados o llamaban a los demás con sonidos guturales, así como también aquellos que se permitían las manifestaciones de cariño en público. La gente poco elegante o vulgar la sacaba de quicio y siempre le decía a mi madre que era preferible no tener amigas a tenerlas ostentosas y faltas de sobriedad. No porque la vanidad y la el derroche fueran pecado, como suponía mamá que metía a las virtudes católicas en todas partes, sino porque la abuela consideraba que quienes no sabían medirse tampoco eran de fiar.

Durante las comidas o mientras tomaba el sol en el patio acompañada de mi madre, la abuela solía hablar de otras personas, principalmente de las mujeres que habían caído en desgracia. A mamá, que no tenía mucho más que hacer y cuyas salidas se limitaban casi exclusivamente a ir a la misa matutina, la entretenían estas lenguarada y las escuchaba casi sin interrumpir. A veces eran chismes que catalogaba de jugosos, como cuando se refería a las niñas que salían en estado sin casarse y habían abandonado el país con la excusa de un viaje o resolvían su estado civil apresuradamente. En oportunidades señalaba las extrañas costumbres de otras familias, como aquellas que no tenían una criada fija o en las cuales la madre no paraba en casa. No parecía que esta era la misma mujer que había trabajado durante años para pagarle los vicios a su marido o que había tenido que soportar a indignidad de verlo preso por deudas de juego. Incluso, había veces en las cuales se refería a las personas que habían perdido el dinero o la libertad por haber caído en desgracia con el General, a quien detestaba porque había traicionado a su propio compadre Castro. Y el Coronel en paz descanse y ella tanto que le debían a Castro por haberles ayudado no más llegaron a Caracas, así que cuando hablaba de Gómez no dejaba de persignarse y exclamar: ¡Válgame Dios, uno nunca sabe a quién tiene al lado!

Durante las comidas o mientras tomaba el sol en el patio acompañada de mi madre, la abuela solía hablar de otras personas, principalmente de las mujeres que habían caído en desgracia. A mamá, que no tenía mucho más que hacer y cuyas salidas se limitaban casi exclusivamente a ir a la misa matutina, la entretenían estas lenguarada y las escuchaba casi sin interrumpir. A veces eran chismes que catalogaba de jugosos, como cuando se refería a las niñas que salían en estado sin casarse y habían abandonado el país con la excusa de un viaje o resolvían su estado civil apresuradamente. En oportunidades señalaba las extrañas costumbres de otras familias, como aquellas que no tenían una criada fija o en las cuales la madre no paraba en casa. No parecía que esta era la misma mujer que había trabajado durante años para pagarle los vicios a su marido o que había tenido que soportar a indignidad de verlo preso por deudas de juego. Incluso, había veces en las cuales se refería a las personas que habían perdido el dinero o la libertad por haber caído en desgracia con el General, a quien detestaba porque había traicionado a su propio compadre Castro. Y el Coronel en paz descanse y ella tanto que le debían a Castro por haberles ayudado no más llegaron a Caracas, así que cuando hablaba de Gómez no dejaba de persignarse y exclamar: ¡Válgame Dios, uno nunca sabe a quién tiene al lado!

(La imagen en esta entrada es de Norman Rockwell: "Abuela y nieta con té", 1940)

Durante las comidas o mientras tomaba el sol en el patio acompañada de mi madre, la abuela solía hablar de otras personas, principalmente de las mujeres que habían caído en desgracia. A mamá, que no tenía mucho más que hacer y cuyas salidas se limitaban casi exclusivamente a ir a la misa matutina, la entretenían estas lenguarada y las escuchaba casi sin interrumpir. A veces eran chismes que catalogaba de jugosos, como cuando se refería a las niñas que salían en estado sin casarse y habían abandonado el país con la excusa de un viaje o resolvían su estado civil apresuradamente. En oportunidades señalaba las extrañas costumbres de otras familias, como aquellas que no tenían una criada fija o en las cuales la madre no paraba en casa. No parecía que esta era la misma mujer que había trabajado durante años para pagarle los vicios a su marido o que había tenido que soportar a indignidad de verlo preso por deudas de juego. Incluso, había veces en las cuales se refería a las personas que habían perdido el dinero o la libertad por haber caído en desgracia con el General, a quien detestaba porque había traicionado a su propio compadre Castro. Y el Coronel en paz descanse y ella tanto que le debían a Castro por haberles ayudado no más llegaron a Caracas, así que cuando hablaba de Gómez no dejaba de persignarse y exclamar: ¡Válgame Dios, uno nunca sabe a quién tiene al lado!

Durante las comidas o mientras tomaba el sol en el patio acompañada de mi madre, la abuela solía hablar de otras personas, principalmente de las mujeres que habían caído en desgracia. A mamá, que no tenía mucho más que hacer y cuyas salidas se limitaban casi exclusivamente a ir a la misa matutina, la entretenían estas lenguarada y las escuchaba casi sin interrumpir. A veces eran chismes que catalogaba de jugosos, como cuando se refería a las niñas que salían en estado sin casarse y habían abandonado el país con la excusa de un viaje o resolvían su estado civil apresuradamente. En oportunidades señalaba las extrañas costumbres de otras familias, como aquellas que no tenían una criada fija o en las cuales la madre no paraba en casa. No parecía que esta era la misma mujer que había trabajado durante años para pagarle los vicios a su marido o que había tenido que soportar a indignidad de verlo preso por deudas de juego. Incluso, había veces en las cuales se refería a las personas que habían perdido el dinero o la libertad por haber caído en desgracia con el General, a quien detestaba porque había traicionado a su propio compadre Castro. Y el Coronel en paz descanse y ella tanto que le debían a Castro por haberles ayudado no más llegaron a Caracas, así que cuando hablaba de Gómez no dejaba de persignarse y exclamar: ¡Válgame Dios, uno nunca sabe a quién tiene al lado!

(La imagen en esta entrada es de Norman Rockwell: "Abuela y nieta con té", 1940)

Published on October 09, 2017 02:21

October 2, 2017

Maternidad, hija

Se agarró el vientre hinchado y miró hacia el suelo donde, a pesar del fango que lo oscurecía,

pudo reconocer el charco del líquido ocre. Se asustó porque nunca había entrado en labores de parto. En esa época, la mayoría de las mujeres casadas con la misma edad de mamá habían parido media decena de hijos, pero yo iba a ser su primogénita. Mamá se dobló sobre sí misma y respiró hondo. Algo estaba mal: yo no podía nacer en ese momento, porque papá y ella habían sacado las cuentas con Teresa y habían concluido que todavía faltaban más de dos semanas para mi nacimiento. Por eso papá se había marchado esa misma mañana a resolver un problema en una de las haciendas, con la promesa de que tardaría apenas lo necesario.

pudo reconocer el charco del líquido ocre. Se asustó porque nunca había entrado en labores de parto. En esa época, la mayoría de las mujeres casadas con la misma edad de mamá habían parido media decena de hijos, pero yo iba a ser su primogénita. Mamá se dobló sobre sí misma y respiró hondo. Algo estaba mal: yo no podía nacer en ese momento, porque papá y ella habían sacado las cuentas con Teresa y habían concluido que todavía faltaban más de dos semanas para mi nacimiento. Por eso papá se había marchado esa misma mañana a resolver un problema en una de las haciendas, con la promesa de que tardaría apenas lo necesario.Pero el tiempo de los hombres es distinto al de las mujeres. Entonces nací yo, mujer. Inoportuna.

(Imagen: "A sweet expectation" Motherhood Series by KateHolloman)

Published on October 02, 2017 02:22

September 25, 2017

La familia y la decencia

Pensé en la familia como un lugar.La familia es una caja traslúcida que opaca los discursos del mundo y en cuyas entrañas se gesta una definición de decencia que moldea la personalidad de cada integrante. ¿Te has fijado que cuando decimos “decente” nos referimos a una categoría estética, que alude al aseo o a la compostura, pero que también tiene un sentido social? Porque se supone que una persona decente también es honesta, un ejemplo de probidad ante sus iguales y, para beneplácito de quienes aún insisten con la religión, se cree que además es digna y modesta. Bravo, a eso aspiramos todos. ¿No?Pero si las personas tenemos tan eximias ambiciones, ¿por qué el mundo está lleno de deshonestidad?Porque pocas veces nuestros actos tienen la coherencia de nuestras palabras. Porque tendemos hacia el desconcierto. Porque preferimos los eufemismos y las medias verdades.

Y es justamente por el efecto que causan esos eufemismos que necesitamos de la literatura. Porque sólo la realidad de la ficción sirve para quitarle legitimidad a esas medias verdades. De la misma manera que el trabajo con las metáforas dota de sentido los párrafos que conforman un borrador falto de luz convirtiéndolo en un libro de relatos, la desarticulación de los eufemismos encuentra las alegorías en nuestros fingimientos cuando entra en los cerebros por el camino de las emociones. He aquí entonces que la literatura emprende el trabajo contrario al de la familia. Frente a la malsonante realidad del mundo, los nuestros se proponen adecentarnos educándonos en la repetición de un entramado de falsas certezas, mientras que los libros echan mano de los símbolos para allanar el camino contrario, el que busca la verdad.

Qué lástima que la verdad sea una triste, vana y ya hace años superada aspiración de la modernidad.

Y es justamente por el efecto que causan esos eufemismos que necesitamos de la literatura. Porque sólo la realidad de la ficción sirve para quitarle legitimidad a esas medias verdades. De la misma manera que el trabajo con las metáforas dota de sentido los párrafos que conforman un borrador falto de luz convirtiéndolo en un libro de relatos, la desarticulación de los eufemismos encuentra las alegorías en nuestros fingimientos cuando entra en los cerebros por el camino de las emociones. He aquí entonces que la literatura emprende el trabajo contrario al de la familia. Frente a la malsonante realidad del mundo, los nuestros se proponen adecentarnos educándonos en la repetición de un entramado de falsas certezas, mientras que los libros echan mano de los símbolos para allanar el camino contrario, el que busca la verdad.

Qué lástima que la verdad sea una triste, vana y ya hace años superada aspiración de la modernidad.

Published on September 25, 2017 02:29

September 18, 2017

El poder de la metáfora

Para Aristóteles lo mejor era tener maestría en la metáfora porque su arte no puede aprenderse: se sustenta en la intuición, más que en la apuesta gramatical. Pero cuidado, que quizá el primer crítico literario de la historia esté ofreciéndonos más que un juicio estético, uno ético. En su Poética identifica este recurso literario con el ojo que sabe contemplar las relaciones de semejanza. ¿Y no es acaso saber reconocerse en el otro la base de la empatía humana?

Si, al romper y redefinir los significados de las palabras, la metáfora puede decir lo indecible, ¿cómo es que no se encuentra en el centro de nuestra comunicación? Quizá porque una forma de perversión se apropia de los mecanismos de la metáfora para construir el eufemismo. Y es este, en cambio, el que privilegiamos en nuestras relaciones. Así lo que en una forma retórica es la traslación de un sentido a otro figurado se convierte en la manifestación decorosa de lo malsonante. Porque la metáfora no esconde la realidad, nos hace captarla a través de la emoción tanto como con la razón. El eufemismo nos miente, convirtiendo a la poesía en vil ocultamiento.

Si, al romper y redefinir los significados de las palabras, la metáfora puede decir lo indecible, ¿cómo es que no se encuentra en el centro de nuestra comunicación? Quizá porque una forma de perversión se apropia de los mecanismos de la metáfora para construir el eufemismo. Y es este, en cambio, el que privilegiamos en nuestras relaciones. Así lo que en una forma retórica es la traslación de un sentido a otro figurado se convierte en la manifestación decorosa de lo malsonante. Porque la metáfora no esconde la realidad, nos hace captarla a través de la emoción tanto como con la razón. El eufemismo nos miente, convirtiendo a la poesía en vil ocultamiento.

Published on September 18, 2017 03:11

September 11, 2017

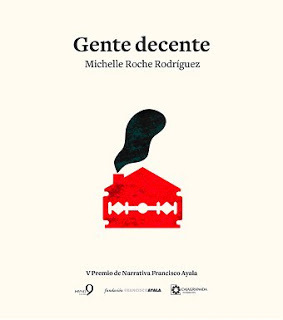

Gente decente

Dos hermanas que se enfrentan a un padrastro siniestro, un abuelo que llega desde la Alemania nazi a un carnaval, una pareja que con muchas dificultades intenta tener un hijo y unos padres que se enfrentan por la calidad de la educación de una niña acosada en el colegio son algunos de los personajes que transitan por los cuentos de Gente decente, un libro que demuestra que “la identidad es el ideograma donde se funden las memorias familiares y las decisiones propias” y que existen pocas cosas tan falsas como la decencia.

En el libro, la familia es una lata donde una vez hubo galletas en cuyas entrañas se gesta una definición de decencia que moldea la personalidad de cada quien. Cuando decimos “decente” nos referimos a una categoría estética, que alude al aseo o a la compostura, pero esa palabra también tiene un sentido social. Se supone que una persona decente también es honesta, un ejemplo de probidad ante sus iguales y, además, digna y modesta. Bravo, a eso aspiramos todos. En el camino que va desde la aspiración hasta la realidad se cifran los ocho relatos de este libro. Sumergidos en la atmósfera de las intrincadas relaciones que se articulan entre parientes, los relatos de esta colección cuestionan la máxima aspiración del grupo de personas que representan la célula fundamental de la sociedad. Si es cierto que todas las familias aspiran a producir vástagos que sean dignos y honestos, ¿qué pasa cuando los mismos lazos familiares se han corrompido?

En el libro, la familia es una lata donde una vez hubo galletas en cuyas entrañas se gesta una definición de decencia que moldea la personalidad de cada quien. Cuando decimos “decente” nos referimos a una categoría estética, que alude al aseo o a la compostura, pero esa palabra también tiene un sentido social. Se supone que una persona decente también es honesta, un ejemplo de probidad ante sus iguales y, además, digna y modesta. Bravo, a eso aspiramos todos. En el camino que va desde la aspiración hasta la realidad se cifran los ocho relatos de este libro. Sumergidos en la atmósfera de las intrincadas relaciones que se articulan entre parientes, los relatos de esta colección cuestionan la máxima aspiración del grupo de personas que representan la célula fundamental de la sociedad. Si es cierto que todas las familias aspiran a producir vástagos que sean dignos y honestos, ¿qué pasa cuando los mismos lazos familiares se han corrompido?

Published on September 11, 2017 02:43

September 4, 2017

El nombre de la tragedia

La contundencia de las imágenes y los relatos de la violencia en Venezuela a veces se recibe en la opinión pública de Europa con escepticismo. Así, mis compatriotas y yo sufrimos el segundo drama de representar lo indigno. El problema es que para eso echamos mano de un sistema de comparaciones con otras realidades violentas, del pasado o del presente, que pretenden familiarizar al extranjero con lo que para nosotros es trágicamente cotidiano. Y el contraste no nos favorece.

Los intelectuales tenemos el desafío de construir la nomenclatura específica que nombre la crisis venezolana sin apelar a los discursos sobre el totalitarismo nazi, la violencia de estado en el estalinismo o a las comparaciones con el populismo en Estados Unidos o Europa. En el centro de nuestra tragedia hay un gobierno totalitario que ejerce violencia de estado escondido en discursos populistas, pero no es el Tercer Reich ni la Unión Soviética, tampoco Estados Unidos. La búsqueda de la empatía a través de la comparación ha jugado en nuestra contra, aislándonos. En lo que no hemos podido nombrar se cifra nuestra tragedia.

Los intelectuales tenemos el desafío de construir la nomenclatura específica que nombre la crisis venezolana sin apelar a los discursos sobre el totalitarismo nazi, la violencia de estado en el estalinismo o a las comparaciones con el populismo en Estados Unidos o Europa. En el centro de nuestra tragedia hay un gobierno totalitario que ejerce violencia de estado escondido en discursos populistas, pero no es el Tercer Reich ni la Unión Soviética, tampoco Estados Unidos. La búsqueda de la empatía a través de la comparación ha jugado en nuestra contra, aislándonos. En lo que no hemos podido nombrar se cifra nuestra tragedia.

Published on September 04, 2017 00:55

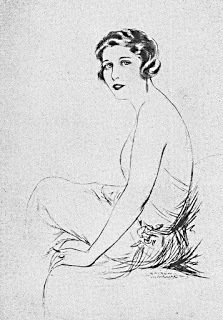

April 24, 2017

Adiós, Teresa. Para ti no quedan laureles.

La fecha del 23 de abril no se conmemora solo la muerte de William Shakespeare y de Miguel de Cervantes que dieron motivo a la UNESCO para conmemorar en esa fecha el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. (Es cierto que también se conmemora la desaparición física, el mismo año de 1616 que el autor inglés y el español, del primer mestizo cultural de América, Gómez Suárez de Figueroa, mejor conocido como el Inca Garcilaso de la Vega, aunque esto no interese tanto a la UNESCO). Pero la casualidad que me interesa ocurrió siglos después: también un 23 de abril, pero de 1936, murió Ana Teresa Parra Sanojo, Teresa de la Parra.

En 1931, a esta escritora fundacional de la literatura venezolana le habían diagnosticado una enfermedad pulmonar que la fue matando lentamente y la llevó a deambular por Europa: Suiza, Francia y España. En ese país murió la que había nacido en 1899. Y aún después de su cuerpo siguió el sino de su vida trotamundo. Sepultada inicialmente en La Almudena de Madrid, en 1947 sus restos fueron trasladados al Cementerio del Sur en Caracas y desde el 7 de noviembre de 1989, reposa en el Panteón Nacional.

En 1931, a esta escritora fundacional de la literatura venezolana le habían diagnosticado una enfermedad pulmonar que la fue matando lentamente y la llevó a deambular por Europa: Suiza, Francia y España. En ese país murió la que había nacido en 1899. Y aún después de su cuerpo siguió el sino de su vida trotamundo. Sepultada inicialmente en La Almudena de Madrid, en 1947 sus restos fueron trasladados al Cementerio del Sur en Caracas y desde el 7 de noviembre de 1989, reposa en el Panteón Nacional.

Y yo me pregunto por qué los venezolanos que estamos prestos a celebrar cualquier efeméride no hemos puesto más atención a esta casualidad. Y pienso que esto es resultado de la condescendencia con que tratamos a esta autora.

¿Por qué si su libro Memorias de Mamá Blanca se publicó en Francia y en Venezuela en 1929, el mismo año que la Doña Bárbara de Gallegos apareció en España se ha encumbrado como obra definitiva de la identidad venezolana esta última? La decripción que hace Teresa de la Parra de las costumbres nacionales es indiscutible, no sólo en le caso de Memorias de Mamá Blanca, sino también en el de Ifigenia: Diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba, publicada un lustro antes y celebrada por intelectuales españoles de la talla de José Ortega y Gasette.No debe ser por el retrato de lo nacional que hace la autora en sus páginas. Porque no había nada más criollo en su época que ese francés ominpresente en el hablar de los burgueses de principios de siglo que exhiben María Eugenia, la abuela y hasta el Tío Pancho. Porque aún está vigente el tributo a la vanidad nacional que son las largas horas de toilet de describen las narradoras de sus novelas. ¿Quién duda que como Mamá Blanca en su época, muchas venezolanas piensen aún que “el primer deber de toda mujer es parecer hermosa”? Sin embargo, ¿cuántos llaneros contemporáneos se comportan ahora como Juan Primito?Claro que Gallegos fue también presidente de Venezuela y miembro de del partido que instauró la democracia en el país. Pero el caso no deja ser interesante para preguntarse los caminos de la perdurabilidad literaria en Venezuela.

Ah… Y ¿saben qué fue lo último que dijo Teresa antes de morir? Pidió un puñado de tierra de su tierra para meterse en la boca.

En 1931, a esta escritora fundacional de la literatura venezolana le habían diagnosticado una enfermedad pulmonar que la fue matando lentamente y la llevó a deambular por Europa: Suiza, Francia y España. En ese país murió la que había nacido en 1899. Y aún después de su cuerpo siguió el sino de su vida trotamundo. Sepultada inicialmente en La Almudena de Madrid, en 1947 sus restos fueron trasladados al Cementerio del Sur en Caracas y desde el 7 de noviembre de 1989, reposa en el Panteón Nacional.

En 1931, a esta escritora fundacional de la literatura venezolana le habían diagnosticado una enfermedad pulmonar que la fue matando lentamente y la llevó a deambular por Europa: Suiza, Francia y España. En ese país murió la que había nacido en 1899. Y aún después de su cuerpo siguió el sino de su vida trotamundo. Sepultada inicialmente en La Almudena de Madrid, en 1947 sus restos fueron trasladados al Cementerio del Sur en Caracas y desde el 7 de noviembre de 1989, reposa en el Panteón Nacional.Y yo me pregunto por qué los venezolanos que estamos prestos a celebrar cualquier efeméride no hemos puesto más atención a esta casualidad. Y pienso que esto es resultado de la condescendencia con que tratamos a esta autora.

¿Por qué si su libro Memorias de Mamá Blanca se publicó en Francia y en Venezuela en 1929, el mismo año que la Doña Bárbara de Gallegos apareció en España se ha encumbrado como obra definitiva de la identidad venezolana esta última? La decripción que hace Teresa de la Parra de las costumbres nacionales es indiscutible, no sólo en le caso de Memorias de Mamá Blanca, sino también en el de Ifigenia: Diario de una señorita que escribió porque se fastidiaba, publicada un lustro antes y celebrada por intelectuales españoles de la talla de José Ortega y Gasette.No debe ser por el retrato de lo nacional que hace la autora en sus páginas. Porque no había nada más criollo en su época que ese francés ominpresente en el hablar de los burgueses de principios de siglo que exhiben María Eugenia, la abuela y hasta el Tío Pancho. Porque aún está vigente el tributo a la vanidad nacional que son las largas horas de toilet de describen las narradoras de sus novelas. ¿Quién duda que como Mamá Blanca en su época, muchas venezolanas piensen aún que “el primer deber de toda mujer es parecer hermosa”? Sin embargo, ¿cuántos llaneros contemporáneos se comportan ahora como Juan Primito?Claro que Gallegos fue también presidente de Venezuela y miembro de del partido que instauró la democracia en el país. Pero el caso no deja ser interesante para preguntarse los caminos de la perdurabilidad literaria en Venezuela.

Ah… Y ¿saben qué fue lo último que dijo Teresa antes de morir? Pidió un puñado de tierra de su tierra para meterse en la boca.

Published on April 24, 2017 01:20

April 16, 2017

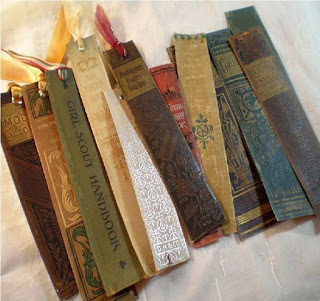

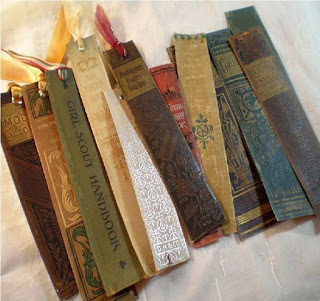

Marcar páginas II: Sistemas de lectura

La única comunicación que yo quiero sostener con los marcapáginas es cuando hay más de uno dentro de un libro. En la pila de tres o cuatro libros en mi mesa de noche siempre hay uno con más de un marcapáginas: esas son las publicaciones que me causan desasosiego, aquellas que he comenzado a leer y me veo obligada a terminar, no porque me interese en sus tramas o sus reflexiones, sino porque me toca escribir sobre ellos. El primer marcapáginas me dice por dónde voy y el segundo cuánto me falta para terminar el capítulo. Si hay más de dos marcapáginas la lectura será larga y por eso me veo obligada a dosificarla.

Cada marcapáginas, como las pequeñas metas en un triatlón, me dice cuántas pruebas faltan por superar. Porque si bien la mayoría de las veces es cierto el lugar común que dice que leer es un placer, cuando leemos por trabajo, la lectura, aunque sea de ficción, no es más que es eso: trabajo. Además, tengo mucho cuidado en determinar qué libro va marcado con marcapáginas y cuál con post-its. Uno es el libro de una lectora que reseña, el otro es el libro de una académica. Dos formas de leer completamente distintas, dos relaciones con los libros que nacieron del amor a la lectura, pero que en algún lado del camino se convirtieron en otra cosa.

Cada marcapáginas, como las pequeñas metas en un triatlón, me dice cuántas pruebas faltan por superar. Porque si bien la mayoría de las veces es cierto el lugar común que dice que leer es un placer, cuando leemos por trabajo, la lectura, aunque sea de ficción, no es más que es eso: trabajo. Además, tengo mucho cuidado en determinar qué libro va marcado con marcapáginas y cuál con post-its. Uno es el libro de una lectora que reseña, el otro es el libro de una académica. Dos formas de leer completamente distintas, dos relaciones con los libros que nacieron del amor a la lectura, pero que en algún lado del camino se convirtieron en otra cosa.

Published on April 16, 2017 23:34

April 10, 2017

Marcar páginas I: Sistemas de lectura

Tengo con los marcapáginas una relación similar a la que tengo con los libros: los acumulo sin cesar. A veces abro la gaveta, porque necesito alguno para marcar una página que voy a dejar de leer y me consigo una pequeña montaña de cartoncitos rectangulares sin ninguna gloria, recordándome la de veces que los he tomado, como un niño haría con caramelos, del aparador de una librería. Así que los he convertido en parte de un sistema.

Hay un montoncito de marcapáginas en una de mis dos mesas de noche (las ventajas de vivir sola), hay otro montón en la cocina, porque a veces también leo mientras como (las desventajas de vivir sola) y está, por supuesto, el montón más grande, ese de la gaveta, al que ya me he referido. Ese es la madre de los montones de marcapáginas, porque alimenta a los otros dos montones, que con frecuencia merman, porque los marcapáginas los dejo olvidados en los libros que devuelvo en las bibliotecas, dentro de aquellos que apilo en los rincones de mi casa y en las estanterías de mi biblioteca personal. A veces aparecen dentro de la cartera y sucios de carmín, en el estuche de maquillaje, como si se hubieran escapado de la gaveta para comenzar un vida de verdad fuera de la ficción y la esmerada intelectualización del mundo de la que yo les obligo a ser cómplice. Tales intentos de escapismo pueden significar que algunos de esos marcapáginas tienen ambiciones, que quieren salir a ver qué hay afuera de los libros, pero no pasan de ser simulacros, que la mayoría de las veces les hacen terminar de vuelta en la gaveta o, peor aún, directo en la basura. Porque, ¿de qué sirve un marcapáginas sucio de carmín? Así sólo marcaría con demasiada realidad una muy rigurosa ficción.

Hay un montoncito de marcapáginas en una de mis dos mesas de noche (las ventajas de vivir sola), hay otro montón en la cocina, porque a veces también leo mientras como (las desventajas de vivir sola) y está, por supuesto, el montón más grande, ese de la gaveta, al que ya me he referido. Ese es la madre de los montones de marcapáginas, porque alimenta a los otros dos montones, que con frecuencia merman, porque los marcapáginas los dejo olvidados en los libros que devuelvo en las bibliotecas, dentro de aquellos que apilo en los rincones de mi casa y en las estanterías de mi biblioteca personal. A veces aparecen dentro de la cartera y sucios de carmín, en el estuche de maquillaje, como si se hubieran escapado de la gaveta para comenzar un vida de verdad fuera de la ficción y la esmerada intelectualización del mundo de la que yo les obligo a ser cómplice. Tales intentos de escapismo pueden significar que algunos de esos marcapáginas tienen ambiciones, que quieren salir a ver qué hay afuera de los libros, pero no pasan de ser simulacros, que la mayoría de las veces les hacen terminar de vuelta en la gaveta o, peor aún, directo en la basura. Porque, ¿de qué sirve un marcapáginas sucio de carmín? Así sólo marcaría con demasiada realidad una muy rigurosa ficción.

Hay un montoncito de marcapáginas en una de mis dos mesas de noche (las ventajas de vivir sola), hay otro montón en la cocina, porque a veces también leo mientras como (las desventajas de vivir sola) y está, por supuesto, el montón más grande, ese de la gaveta, al que ya me he referido. Ese es la madre de los montones de marcapáginas, porque alimenta a los otros dos montones, que con frecuencia merman, porque los marcapáginas los dejo olvidados en los libros que devuelvo en las bibliotecas, dentro de aquellos que apilo en los rincones de mi casa y en las estanterías de mi biblioteca personal. A veces aparecen dentro de la cartera y sucios de carmín, en el estuche de maquillaje, como si se hubieran escapado de la gaveta para comenzar un vida de verdad fuera de la ficción y la esmerada intelectualización del mundo de la que yo les obligo a ser cómplice. Tales intentos de escapismo pueden significar que algunos de esos marcapáginas tienen ambiciones, que quieren salir a ver qué hay afuera de los libros, pero no pasan de ser simulacros, que la mayoría de las veces les hacen terminar de vuelta en la gaveta o, peor aún, directo en la basura. Porque, ¿de qué sirve un marcapáginas sucio de carmín? Así sólo marcaría con demasiada realidad una muy rigurosa ficción.

Hay un montoncito de marcapáginas en una de mis dos mesas de noche (las ventajas de vivir sola), hay otro montón en la cocina, porque a veces también leo mientras como (las desventajas de vivir sola) y está, por supuesto, el montón más grande, ese de la gaveta, al que ya me he referido. Ese es la madre de los montones de marcapáginas, porque alimenta a los otros dos montones, que con frecuencia merman, porque los marcapáginas los dejo olvidados en los libros que devuelvo en las bibliotecas, dentro de aquellos que apilo en los rincones de mi casa y en las estanterías de mi biblioteca personal. A veces aparecen dentro de la cartera y sucios de carmín, en el estuche de maquillaje, como si se hubieran escapado de la gaveta para comenzar un vida de verdad fuera de la ficción y la esmerada intelectualización del mundo de la que yo les obligo a ser cómplice. Tales intentos de escapismo pueden significar que algunos de esos marcapáginas tienen ambiciones, que quieren salir a ver qué hay afuera de los libros, pero no pasan de ser simulacros, que la mayoría de las veces les hacen terminar de vuelta en la gaveta o, peor aún, directo en la basura. Porque, ¿de qué sirve un marcapáginas sucio de carmín? Así sólo marcaría con demasiada realidad una muy rigurosa ficción.

Published on April 10, 2017 03:04

March 27, 2017

Los miedos y los espejos de Borges

El pequeño Jorge Luis le tenía terror a los espejos. Entonces lo llamaban Georgie y tenía pesadillas: soñaba con laberintos, tigres y, claro, espejos. Adosado al gran ropero estilo siglo XIX que estaba en su dormitorio había uno grande donde se reflejaba su imagen cuando estaba acostado sobre la cama. La noches de su niñez fueron un solo temor: quedarse solo con aquella enorme superficie metálica en la que veía desaparecer su propia imagen al apagarse las luces. Era durante esas noches cuando las metáforas de la muerte le asaltaban. El miedo al espejo se agrandaba por no poder mirar qué era lo que allí se reflejaba en la oscuridad. Y salía de una pesadilla a otra como de un sueño en un sueño, cuando se levantaba, sudoroso y temblando para encontrarse con la oscura brillantez de aquel ropero, reflejando una perspectiva que no podía ver.

Quizá fue en aquellos momentos de pánico cuando el futuro Jorge Luis Borges comenzó a fraguar la obra que lo convirtió en un autor universal. Porque, aunque “le diera por pensar” –para usar una construcción verbal a imagen de su estilo– que los espejos eran asuntos medio demoníacos, no podía negar una cualidad básica de estos objetos: multiplican a la persona, dándole atributos de divinidad. Y, en lo que refleja, el espejo es también un simulacro del mundo. Medio filósofo, medio asceta, a Borges no podía escapársele eso: la prolongación que de este mundo imperfecto hace la literatura. Y he allí que Borges, para llegar a ser Jorge Luis Borges e incluso “Borges y yo”, tuvo que verse reflejado en sus miedos. Y multiplicarlos a través de su obra.

Quizá fue en aquellos momentos de pánico cuando el futuro Jorge Luis Borges comenzó a fraguar la obra que lo convirtió en un autor universal. Porque, aunque “le diera por pensar” –para usar una construcción verbal a imagen de su estilo– que los espejos eran asuntos medio demoníacos, no podía negar una cualidad básica de estos objetos: multiplican a la persona, dándole atributos de divinidad. Y, en lo que refleja, el espejo es también un simulacro del mundo. Medio filósofo, medio asceta, a Borges no podía escapársele eso: la prolongación que de este mundo imperfecto hace la literatura. Y he allí que Borges, para llegar a ser Jorge Luis Borges e incluso “Borges y yo”, tuvo que verse reflejado en sus miedos. Y multiplicarlos a través de su obra.

Quizá fue en aquellos momentos de pánico cuando el futuro Jorge Luis Borges comenzó a fraguar la obra que lo convirtió en un autor universal. Porque, aunque “le diera por pensar” –para usar una construcción verbal a imagen de su estilo– que los espejos eran asuntos medio demoníacos, no podía negar una cualidad básica de estos objetos: multiplican a la persona, dándole atributos de divinidad. Y, en lo que refleja, el espejo es también un simulacro del mundo. Medio filósofo, medio asceta, a Borges no podía escapársele eso: la prolongación que de este mundo imperfecto hace la literatura. Y he allí que Borges, para llegar a ser Jorge Luis Borges e incluso “Borges y yo”, tuvo que verse reflejado en sus miedos. Y multiplicarlos a través de su obra.

Quizá fue en aquellos momentos de pánico cuando el futuro Jorge Luis Borges comenzó a fraguar la obra que lo convirtió en un autor universal. Porque, aunque “le diera por pensar” –para usar una construcción verbal a imagen de su estilo– que los espejos eran asuntos medio demoníacos, no podía negar una cualidad básica de estos objetos: multiplican a la persona, dándole atributos de divinidad. Y, en lo que refleja, el espejo es también un simulacro del mundo. Medio filósofo, medio asceta, a Borges no podía escapársele eso: la prolongación que de este mundo imperfecto hace la literatura. Y he allí que Borges, para llegar a ser Jorge Luis Borges e incluso “Borges y yo”, tuvo que verse reflejado en sus miedos. Y multiplicarlos a través de su obra.

Published on March 27, 2017 02:56

Michelle Roche Rodríguez's Blog

- Michelle Roche Rodríguez's profile

- 34 followers

Michelle Roche Rodríguez isn't a Goodreads Author

(yet),

but they

do have a blog,

so here are some recent posts imported from

their feed.