Kishore Chaudhary's Blog

September 28, 2025

तुम्हारी आँखों में डूबता हूँ।

एक गडरिया

अपनी समस्त भेड़ों को लेकर लौटता हुआखो जाता है ढलान के पार।

ठीक ऐसे मैं अपनी समस्त इच्छाओं के साथ

तुम्हारी आँखों में डूबता हूँ।

•••

चिड़िया एक चहक में हँसती है

मैं बंद आँखों से तुमको देखता हूँ

जबकि तुमको कभी देखा ही नहीं।

जबकि चिड़िया सचमुच हँसती है।

•••

तुम्हारी ठोड़ी का तिल विस्मृति में अलभ्य हो जाएगा। सूरत की याद धुंधली सी शेष रह जाएगी। उस समय कोई पुरानी तस्वीर दिख जाएगी तो शायद कोई बात भी याद आएगी। शायद सोचें भी कोई बात अनकही रह गई थी।

एक शोर है। कानों को छूकर गुज़र रहा है। दुनिया ठहरी हुई है मगर भागती सी नज़र आ रही है। हर लम्हे कोई दृश्य, कोई चौंध या कोई आवाज़ जागती है बुझ जाती है।

अपने होने के प्रदर्शन को बहुत दूर तक फैला देने को पाँखें फलाए हुए लोग उड़ते जाते हैं। उनको देखकर दिल उदास होता है। कहाँ जाओगे? कितनी दूर जाओगे। कितने बचे रहोगे। सब क्षण भर में स्मृति से मिट रहा है।

कोई नाम, यश, प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं है। सबका वहम है जैसे कुछ बन रहे हैं। असल में मिटते जाने को देखने का हुनर कठिन है। इसलिए सब बनते जाने में लगे हैं। ये भोलापन है। ये नादानी है।

September 8, 2025

भ्रम है कि कुछ

तुम मुझे प्रेम कर रहे हो और ये एक इल्यूजन है। तो भी ये बहुत सुंदर है।

इन दिनों मैं जब लिखता हूँ तब वाक्य से कोई एक शब्द छूट जाता है। उस छूटे हुए शब्द को मैं पढ़ता हूँ। जबकि वह वहाँ लिखा नहीं होता है। कुछ देर बाद मुझे समझ आता है कि वाक्य से शब्द छूट गया है।

मैं जो सोचता हूँ, उसे ठीक लिखा गया है के भ्रम में जीना कोई अचरज भरी बात नहीं है। अनेक व्यक्तियों के साथ ऐसा होता। किंतु हम प्रायः अचम्भे से भर उठते हैं। जैसे किसी शहर पहली बार गए हों और अनुभूत करें कि इसे पहले भी देखा है।

हम किसी अजनबी को देखकर चौंक जाएँ और समझें कि इस व्यक्ति से पहले भी मिलना हुआ है। किसी दफ्तर में काम आरम्भ करें और पाएँ कि अरे मैं यहाँ पहले भी काम करता था।

ये सब असामान्य जान पड़ सकता है किंतु हमारा मस्तिष्क निरंतर सूचनाओं से घिरा रहने के कारण कभी जटिल व्यवहार करता है। जैसे कि कोई ठीक बात नहीं है मगर रोना आ रहा है। रोना आना अकारण नहीं है। वास्तविक कारण मस्तिष्क की जटिल रचना में कहीं खो गया है। रोने का कारण बनने वाली सूचना, अनुभूति को जागृत करके कहीं अंतरिक्ष में खो गई है।

ए स्ट्रीटकार नेम्ड डिजायर, टेनेसी विलियम्स का सबसे प्रसिद्ध नाटक है और यह 20वीं सदी के अमेरिकी साहित्य का एक क्लासिक माना जाता है।

इस नाटक की नायिका ब्लैंच डुबोइस अपने पुराने, अभिजात्य परिवार का घर खोने के बाद, अपनी बहन स्टैला के पास न्यू ऑरलियन्स में आ जाती है। उसका पुराना घर नहीं रहा। वह नए शहर में आ गई है किंतु मस्तिष्क में वह घर किसी जानकारी की भाँति सदैव उपस्थित रहेगा। हम अनेक बार किसी पुराने में घर में होने का आभास करते हैं। जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। तो क्या वह घर चलकर हमारे पास आ जाता है। या हम उसी घर में लौटने की इच्छा से किसी भ्रम में पड़ जाते हैं।

ब्लैंच के चरित्र के माध्यम से, ये धारणा उभरती है कि कभी-कभी लोग भ्रम को यथार्थ से अधिक पसंद करते हैं। इल्यूजन सम्मोहक भी हो सकता है। ब्लैंच कहती है कि उसे कठोर सच्चाई नहीं चाहिए, बल्कि सुंदर झूठ चाहिए।

हाई होने की अवस्था या मद में होने पर वास्तविकता और सोचने-समझने में अंतर आ जाता है। कभी-कभी भ्रम जादुई, अविश्वसनीय और प्रेतात्मक दृश्य रच लेता है।

जेम्स थर्बर की एक कहानी है द सीक्रेट लाइफ ऑफ़ वाल्टर मिटी। अच्छी कहानी है। नायक एक साधारण व्यक्ति है। वह अपनी पत्नी के साथ शहर में खरीदारी करने जाता है। लेकिन रोज़मर्रा की हर छोटी घटना उसके भीतर कल्पना का तूफ़ान पैदा कर देती है।

जब कार चला रहा होता है, वह खुद को बहादुर पायलट के रूप में देखता है। जब अस्पताल के पास से गुजरता है, तो खुद को एक महान सर्जन समझने लगता है जो एक जटिल ऑपरेशन कर रहा है। अदालत के पास से गुज़रते ही वह कल्पना करता है कि वह एक मामले का मुख्य गवाह है और बहादुरी से गवाही दे रहा है।

असलियत में वाल्टर बहुत शर्मिला आदमी है मगर कल्पना में वह निडर और आत्मविश्वासी व्यक्ति है।

वॉल्टर अपने नीरस जीवन से बचने के लिए कल्पना की दुनिया में जीता है। असल जिंदगी में वह जो नहीं कर पाता, कल्पना में करता है। इसे पलायनवादी होना कह सकते हैं। मगर ये कल्पनाएं उसके लिए जीने का साहस जुटाती हैं।

हम जीवन के लिए अनेक जुगत लगाते हैं। ऐन ऑक्युरेंस एट आउल क्रीक ब्रिज, सदी से अधिक पुरानी कहानी है। एम्ब्रोस ब्राइस ने एक ऐसा पात्र रचा, जिसे फाँसी दी जानी है।

फाँसी तय है मगर जैसे ही फंदा खींचा जाता है पेटन फ़ार्क्वार नदी में गिर पड़ता है। असल में उसके फंदे की रस्सी टूट जाती है। इसके बाद वह गोलीबारी से बचता हुआ जंगल में भागता जाता है। इस भागने की डिटेलिंग अद्भुत है।

वह अपने घर पहुँच जाता है। अपनी पत्नी को देखता है। वह उसे गले लगाने को होता है कि गर्दन के टूटने की आवाज़ आती है।

कथा के उपसंहार में पाठक को समझ आता है कि वह वास्तव में भ्रांति में जी रहा था। माना जाता है कि मृत्यु से ठीक पहले इंसान का मन तेज़ी से काम करता है। पूरा जीवन या समस्त कल्पनाएं एक ही पल में उसके मस्तिष्क से गुज़र सकती है। ये भी एक भ्रम से भरा क्षण होता होगा कि द्रुत गति से भागते अतीत के दृश्यों को वह सचमुच का जीवन समझता है।

अनेक बार हमें आख़िर तक मालूम नहीं होता ये भ्रम है या सच। कभी हम भ्रम को सच मानकर उम्र भर इसी विश्वास में बने रहते हैं। ये भी जीवन की लालसा ही है।

सुषमा गुप्ता का नवीनतम कहानी संग्रह मन विचित्र बुद्धि चरित्र कुछ माह पहले पढ़ा था। इस संग्रह की कुछ कहानियों में भ्रम का सुंदर रूपायन है या ये तत्व उपस्थित है।

मन्त्रविद्ध कथा और अन्य कथाओं की पृष्ठभूमि सुंदर है। अलोप होते दृश्य से नवीन दृश्यों तक का निष्क्रमण अत्यधिक तीव्र है। पात्र भावनाओं की जटिलता में उलझे हुए हैं। उनको जो चाहिए वह कहते नहीं हैं, जहाँ होना चाहते हैं, वहाँ होने का स्वप्न इस तरह देखते हैं, जैसे वह वास्तविक जीवन है।

उनके पास भी भ्रम है कि कुछ छूट गया है किंतु वे पुनः स्वयं को छूटे हुए स्थान पर पाते हैं। वे प्रेम से भरे हैं किंतु प्रेम के प्रकटीकरण में असमर्थ हैं। वे प्रेम की भावुकता का स्पर्श महसूस करते हैं। किंतु जाग में सोए हुए और सोने में जागे हुए प्रतीत होते हैं। वे अपनी कल्पना से दीवार के पार देख सकने जैसा अनुभूत करते हैं। उनकी कल्पना या भ्रम की वह स्थिति जिसे वे सच समझते हैं, उस में जीवन को पूर्ण वास्तविक जानते हैं। उनके सम्मुख उपस्थित संसार वास्तविक होते हुए भी अचरज भरा होता है। इस अनुभूति का धरातल इल्यूजन है।

कथाएं लंबी हैं। शोर्ट स्टोरी के फॉर्म में आते ही एक दबाव में उछलने लगती हैं। जैसे गुब्बारे फोड़ने के खेल में कोई बार-बार चूकता है। एक आसान काम क्लिष्ट होता जाता है। कथानक में पाठक को अपनी कल्पना के कुछुओं से उतर कर प्रेत की भाँति दूसरे दृश्य में पहुंचना होता है।

सब कहानियाँ आपको पसंद नहीं आ सकती। क्योंकि आपकी रुचि विशेष प्रकार के कथानक, शिल्प और डिटेलिंग में होती है। कथाकार अलग समय में अलग संसार रचता है। जिसकी भाषा और क्रियाएं भी अलग हैं। एक ही कथाकार की अलग कथाओं के लिए मेरा मन सचेत रहता है। वह हमेशा इस बात की तैयारी रखता है कि अगली कहानी में कथाकार किसी अन्य भाव में विचरण कर रहा होगा।

इल्यूजन का संसार अद्भुत होता है। हम कितनी बार भ्रम के प्रेम में सुख पाते हैं और कितनी बार अपने साधारण होने को लांघकर कल्पना में विशेषज्ञ व्यक्ति के किरदार में पहुँच जाते हैं। कभी हम एक रेलवे स्टेशन पर बैठे वाइट क्रिपर्स को देखते हुए रंग बिरंगे फूलों से भरी घाटी में घूम आते हैं।

September 7, 2025

तुम एक तत्व हो

प्रेम फीलिंग नहीं एक एलिमेंट है।

पहले अनुभूत हो कि सब कितना ख़ाली सा है। इसके बाद लगे कि क्या चाहिए। इसके बाद पाएँ कि दीवारें, छत और खिड़कियां एक क़ैद सी जान पड़ रही हैं। फिर हम घर के अलग कमरों में टहलते हुए ढूंढें कि क्या कम पड़ गया है। फिर हम सोचने लगें कि क्या चाहिए।ठीक उस समय लगता है कि ये नई चीज़ है जिसकी कमी हो गई है। हमको एक टाइट हग चाहिए। ऐसी बाँहें कि देर तक उनमें उलझे खड़े रहें। अपने आप को भूल जाएँ। उससे कहें कि अब सामने बैठ जाओ। तुमको देख लें। उस तरह देखें जिसे निहारना कहा जाता है। आँखों में झांकते जाएँ। फिर सर से पांव तक देखें, जैसे पहली बार देख रहे हों।

कोई हल्का स्वादिष्ट भोजन मंगवाएँ। थोड़ा हाई होने का सोचें मगर डिनर न करते हुए केवल डिनर की टेबल पर बैठे देखकर हाई हो जाएँ।

दुनिया से कहें कि तुम्हारी चिंता न करने के लिए हमें माफ़ कर दो। कल सुबह जागेंगे तब संभव हुआ तो तुमको सोचेंगे। फिर चिपक कर सो जाएँ। जैसे कोई शिशु सोता है। वह है। बस।

इतना समझ कर लगता है कि प्रेम एक अनुभूति नहीं है, ये एक तत्व है। जिसकी हमारे जीवन में कमी हो गई थी। ये तत्व जो हमारे जीवन की वैसी ही आवश्यकता है जैसे मैग्नीशियम। जैसे दूसरे जीवनदायी पदार्थ।

कभी यह तत्व हवा की तरह अदृश्य होकर भी हमें छूता है, और कभी यह जल की तरह बहकर हमें शीतलता देता है।

अनुभूति” और “तत्व” अलग होते हैं। अनुभूति का मतलब है किसी चीज़ को महसूस करना। यह वैयक्तिक होती है। यानी हर व्यक्ति की अनुभूति अलग हो सकती है। जैसे मीठा खाने पर आनंद की अनुभूति। प्रिय व्यक्ति से मिलने पर प्रेम की अनुभूति। ठंडी हवा में सिहरन की अनुभूति।

अनुभूति बदलती रहती है, व्यक्ति-व्यक्ति और समय-समय पर अलग हो सकती है।

तत्व का मतलब है मूलभूत सच्चाई या आधारभूत घटक। यह निरपेक्ष होता है – यानी व्यक्ति की सोच से नहीं बदलता। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश – ये पाँच तत्व। सत्य को भी “तत्व” कहा जाता है, क्योंकि वह अपरिवर्तनीय है।

“प्रेम एक तत्व है” कहने का अर्थ है कि प्रेम जीवन का आधारभूत, सार्वभौमिक सत्य है। क्योंकि तत्व स्थिर और शाश्वत माने जाते हैं, वे परिस्थितियों के बदलने से नहीं बदलते। प्रेम को “अनुभूति” कहने पर हम उसके महसूस होने की बात कर रहे होते हैं, और प्रेम को “तत्व” कहने पर हम उसके शाश्वत, मूलभूत स्वरूप की बात कर रहे होते हैं।

प्रकाश जिसे छुआ नहीं जा सकता। केवल वह हमें छूता है। उस को तत्व मानने का विचार कई परंपराओं और दर्शनशास्त्र में भी है। भारतीय दर्शन में पाँच तत्व माने गए हैं – पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यहाँ “अग्नि” को केवल आग ही नहीं, बल्कि प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यानी, प्रकाश अग्नि-तत्व का ही एक रूप है।

आधुनिक विज्ञान के अनुसार, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। यह किसी पदार्थ की तरह ठोस “तत्व” नहीं है, लेकिन प्रकृति का मूलभूत घटक है।

तो क्या प्रेम एक अनुभूति है। हमने प्रेम महसूस किया। अगर हमने प्रेम महसूस न किया तो कोई बात नहीं। जबकि वह जो तड़प और बेचैनी होती है, वह केवल अनुभूत करने की नहीं होती। वह होती है एक कमी। एक तत्व की कमी। ऐसा तत्व जिसे छुआ नहीं जा सकता, किसी भौतिक आकार में देखा नहीं जा सकता मगर उसके अभाव में हम बेचैन हो जाते हैं। हमारा मस्तिष्क उधेड़बुन में फँस जाता है।

तो ये आवश्यक है कि गले लग जाएँ, बाँहों में भर लें और सिमट कर निकट सो जाएँ। यही मन उसे तत्व बनाता है। हालाँकि मैं स्वयं अनेक बार इस स्थिति में कोई हल खोजने लगता हूँ। जिसमें किसी दूसरे की उपस्थिति आवश्यक न हो। मेरा सोचना मुझे प्रायः दुविधा में डालता है।

कभी लगता है तुम भी एक तत्व हो, जिसके बिना काफ़ी गड़बड़ें खड़ी हो जाती हैं।

September 4, 2025

अर्ध राजनीतिक कविताएँ

मन पर दो लगाम लगानी पड़ती हैं।

मन कहे कि पुस्तक तो आपने पढ़ ली है। अब मैं दौड़ सकता हूँ। ठीक उसी समय दूसरी पुस्तक उठा ली जाए। मन कब लगाम तुड़ा बैठे, इसका भी कुछ ठीक नहीं है। किंतु मैं पुस्तकों के घेरे में उसे बाँधे रख लेता हूँ। अनुराग वत्स के प्रकाशन से जब पहला परिचय हुआ तब वे पंद्रह के आस-पास पुस्तकें प्रकाशित कर चुके थे। हमने राजमा चावल खाए। काग़ज़ी और प्लास्टिक की पत्तलों को समेटा। उनको कूड़ेदान में डालकर एक साथ चल दिए थे। रुख़ की कुछ पुस्तकों को कोमलता से छुआ। उनके पन्नों का रंग आँख भर देखा। स्याही की सुगंध लेने के लिए क्षणभर पुस्तकों को चेहरे में निकट रखा। फिर अनुराग से कहा। कृपया सब पुस्तकें भिजवा देना। उस पार्सल में आई पुस्तकों में सबसे पहले व्योमेश शुक्ल को पढ़ना आरम्भ किया था। बनारस पर गद्य। चालीस एक पन्ने पढ़े थे कि पुस्तक घर के चार-पाँच कमरों में रखी अनेक पुस्तकों के बीच कहीं खो गई। इसके बाद उसकी कई बार स्मृति उभरी किंतु वह जिस प्रकार आई थी, वैसे ही खो भी गई। कुछ मित्रों ने कहा व्योमेश शुक्ल ने अच्छा लिखा है। मैंने कहा मैं शीघ्र इस पुस्तक को पूरा पढ़ लूँगा। अचानक किन्हीं कारणों से व्योमेश यहाँ-वहाँ बोलते हुए दिखे। उनको सुना तो जैसे पढ़ने की उत्सुकता पूर्ण हो गई। लेखक को एक्टिविस्ट की तरह देख लेने से मन, उसके लिखे की खोज से भटक जाता है। वह जाने कितना सुंदर मन होगा, ये जानने की चाह पर संतोष आ गिरता है। उसी पार्सल में पंकज चतुर्वेदी का कविता संग्रह सम्मिलित था। आकाश में अर्धचंद्र। सुंदर शीर्षक है। आधा होना अनेक भावों से भरा होता है। आशा, प्रतीक्षा अथवा अफ़सोस। मुझे आशा थी। कहीं से देखा गया अर्धचंद्र आधे मारग के शेष होने की भाँति है। आपने अर्ध राजनीतिक कविताएँ पढ़ीं होंगीं। वे कविताएँ जो सीधे सत्ता को बदलने का आह्वान नहीं करती वरन् वंचित वर्ग के दुखों, सामाजिक असमानता और लैंगिक पक्षपात जैसे विषयों पर मुखर होती हैं। वे जो सत्ता की मनोवृत्ति को सरल शब्दों में परिभाषित करती हैं। पंकज चतुर्वेदी की कविताएँ ऐसा ही कोमल हस्तक्षेप हैं। नब्बे का दशक आरम्भ हुआ तब मैं हिंदी साहित्य में स्नातक कर चुका था। मेरा सामना ऐसी ही कविताओं से हुआ किंतु वे पूर्ण राजनीतिक कविताएँ थीं। सब न सही किंतु अधिसंख्य कविताएँ ऐसी ही थी। जिन्हें पढ़कर भारी ऊब होती थी। उनमें से जो तत्व अनुपस्थित था, वह थी कोमलता। यही तत्व आकाश में अर्धचंद्र रच रहा होगा। मैंने इस संग्रह की भूमिका में व्योमेश शुक्ल का नाम पहले देख लिया किंतु उनकी बात समस्त कविताओं के बाद पढ़ी। एक सुंदर और डरावनी बात हुई। कविताएँ पढ़कर मैं जिस कविता को आपके साथ बाँट लेना चाहता था, उसी को व्योमेश शुक्ल ने भूमिका में चुना था। ये सुंदर बात है कि एक कविता ने दो मन को बराबर छू लिया था। डरावना ये है कि बाक़ी कविताओं का क्या? इस कविता संग्रह का एक भाग है, अमरूद का पेड़। ये गद्यात्मक कविताएँ हैं। मैंने इस भाग को बहुत धीमे पढ़ा। ये भाग मेरे मन का रहा। इसमें कुछ स्वतंत्र कविताओं के अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए लिखे गए नोट्स कहे जा सकते हैं। मुझे साहित्य की इस परम्परा से कभी प्रेम नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति के लिए कविता लिखी जाए। ये इसके लिए, ये उसके लिए बाक़ी जाने किसके लिए। अनुराग को मेरा धन्यवाद पहुँचे कि एक लेखक की तस्वीर बनी। दोबारा पढ़ूँगा तो इस कच्ची तस्वीर में सुन्दर लेखक की छवि और स्पष्ट होगी।

September 2, 2025

अविनाशी प्रेम

वेन यू लव डीपली, यू फील डीपली।

बचपन से अब तक कितने ही ऐसे स्त्री-पुरुष निरंतर दिखते रहे हैं। जो अनमने, चुप, उदासीन और अचानक उग्र हो जाने स्वभाव के थे।

अपनी सुध खोए हुए जीये जाते थे। कुछ एक अकेले बात करते थे, कुछ किसी को कोसते रहते थे। कुछ एक व्यर्थ का कूड़ा क़ीमती सामान की तरह अपनी पीठ पर लादे हुए घूमते थे। उनकी बातें किसी को समझ नहीं आती थी। उनमें से कुछ कभी-कभी पत्थर फेंकते थे।

हम में से कोई ठीक-ठीक नहीं जानता कि उनके साथ हुआ क्या था? क्या वे किसी धोखे से दीवाने हो गए या फिर कोई बेशक़ीमती शै खो गई और अचानक हुई कमी ने उनको ऐसा बना दिया था।

विक्षिप्त व्यक्तियों की कथा का आरम्भ कहाँ से होता था, ये कौन जान सकता था। लेकिन इतना तय था कि उनका भरोसा भरभरा कर ढह गया था। वे जिस बुनियाद पर जीवन को देखते थे, वह अचानक पृथ्वी के तल में समा गई थी।

बचपन में ही सुन लिया था कि प्रेम में लोग पागल हो जाते हैं। पागल होना का हिंदी शब्द अधिक गहरा है, विक्षिप्त हो जाना। हमारी बोलचाल की भाषा में इस शब्द को न्यूनतम स्थान मिला है। इसलिए कि इस शब्द से एक भय उत्पन्न होता है। मैं इस शब्द से इतना बचता रहा हूँ कि स्मृत नहीं होता कभी इसका प्रयोग अपने लेखन में किया हो।

मुझे लगता है अनुभूतियों से भरे प्रत्येक व्यक्ति का पाँव कभी न कभी फिसलता है और वह उदासी के गड्ढे में जा गिरता है। चुप रहने लगता है, आँसू बहाता है। एक भयावह घटाटोप में घिर जाता है, जिसमें केवल आशंकाओं का अँधेरा होता है। उसे कोई आशा दिखाई नहीं देती।

कुछ लोग समय के साथ इस से उबर जाते हैं किंतु अधिकांश इस घाव को अंतिम सांस तक सहन करते हैं। इस पीड़ा का कोई ठीक बयान नहीं होता। इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं होती। ये सब एक न टलने वाली नियति की भाँति ठहर जाता है।

प्रेम की अनेक दारुण कथाएं हैं। अनेक महाकाव्य हैं। वे सब असमाप्य हैं। उनका विस्तार असीमित हैं। उनका कहा गया दुख, अनकहे दुख के आगे लघु है।

उदासी हमको घेर लेती है। कभी हम स्वयं उदासी का चारा बनकर उपस्थित हो जाते हैं। क्या सचमुच हम अपनी इच्छा से उपस्थित होते हैं अथवा हम इतने कोमल होते हैं कि उदासी के पदचाप सुनकर समर्पण कर देते हैं।

कुछ ठीक कहना कठिन है।

प्रेम कथाओं में समाज बड़ी बाधा के रूप में रहा है। उसमें आरोप, आत्मसम्मान, दुख, बिछोह और उपसंहार में मृत्यु ने स्थाई स्थान बनाए रखा। किंतु इन कथाओं में एक समय दोनों पात्र गहरे और समतुल्य प्रेम में रहे। आगे की कहानी में कोई बाधा खड़ी हुई और कथा ने अपना काल पूरा किया।

भले ही हम कितना भी कहें कि कथानक नया कहाँ से आएगा। वही मनुष्य, वही अनुभूतियाँ और वही परिणाम। किंतु कथा संसार उसी भाँति बदला है, जैसे मनुष्य बदला। प्रेम कथाएं भी इसी नए मनुष्य की, उसके आचरण और जीवन की कही जाने लगीं हैं। कथानक भी अलग है।

इन कथाओं में उपसंहार तो इतना यथार्थ भरा होने लगा है कि हमें सहसा विश्वास नहीं होता कि हम कोई कहानी पढ़ रहे थे। हम जिसे पढ़ रहे थे, उसे पहचानते हैं। वह अभी यहीं-कहीं था। उससे मिले हुए हैं। कदाचित ये हमारे साथ घटित हुआ है।

दो बरस पहले शांभवी को पढ़ा था “मेलडीज़ ऑफ अ व्हेल” शिल्प ने प्रभावित किया। कथानक ने रुक-रुककर पीछे लौटने को बाध्य किया। उस कथा को कहने की प्रक्रिया में सबसे अधिक सुंदर था, उबाऊ, समय-काटू और बोझिल परम्परागत साँचे से बाहर आना।

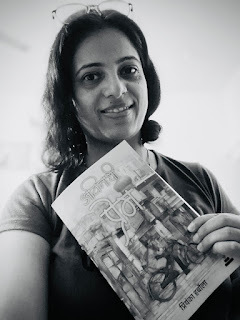

इस बरस प्रियंका हर्बोला की कही लंबी कहानी पढ़ी, अविनाशी प्रेम। इस कथा को पढ़ने में अनेक सुंदर बातें रही। किसी कथा को सरलता से कह पाना ही कथाकार की उपलब्धि है। कथा में इस समय के पात्रों का सुघड़ चित्रण अद्भुत है। इतना सुंदर कि जैसे मैं अविरल को जानता हूँ। हो सकता है, थोड़ा सा अविरल मुझ में भी है।

निशि जो कि फर्स्ट पर्सन है, जो कथा कह रही है। समस्त कथानक का केंद्र है। वह कहीं से बनावटी और अप्रत्याशित नहीं है। वह किसी रूपक की भाँति भी नहीं है। उसकी मान्यताओं, प्रतिबद्धता और प्रेम में विचलन नहीं है।

कथा में उसकी उपस्थिति ऊपरी दृष्टि से परम्परावादी जान पड़ सकती है किंतु वास्तव में वह प्रेम की एक गहराई है, जो उदासी की सघनता की ओर ले जाती है। इस चरित्र के लिए ही पहले पंक्ति लिखी है कि जब आप गहरा प्रेम करते हैं तब आप गहराई से अनुभूत करते हैं।

इस कहानी को पढ़कर मैंने पहली बार सोचा कि विक्षिप्त, दीवाने या पागल कहे जाने वाले सजीव पात्रों को करुणा की दृष्टि से देखना। उनके बारे में कुछ नहीं जानते हो, दयालु रहना। हो सके तो समझना कि वे अच्छे मनुष्य हैं।

प्रियंका, आपको बहुत शुभकामनाएँ। और कथाएं रचें। कड़े परिश्रम में गहरा धैर्य भी रखें। छूटे हुए रिक्त स्थानों को पहचानें। कथा को कोई दृश्य लांघने नहीं दें। अंत में थोड़ा ठहराव भी रखें कि एक औपन्यासिक कथा में जीवन का वह हर क्षण उतार सकें, जिसकी पाठक को आवश्यकता है।

मैंने इसे पढ़ा, मुझे सुख हुआ। धन्यवाद।

[पुस्तक अविनाशी प्रेम | प्रियंका हर्बोला | प्रकाशक - अंजुमन प्रकाशन]

August 25, 2025

आपके पास साइकिल है?

विलासी मशीनी रथ पर सवार आधुनिक जगत का नव धनाढ्य व्यक्ति प्रायः चोर, लुटेरा अथवा जालसाज़ होने का भ्रम रचता है। उसके प्रति एक संदेह ये भी है कि वह अपने विशाल यांत्रिक वाहन में बैठकर डैश के पार किसी साधारण व्यक्ति को देख ही नहीं पाता।

किंतु सायकिल पर सवार व्यक्ति दूसरों को मनुष्य की तरह देखता है। जब वह मनुष्यों को नहीं देखता तब लगता है कि किसी अदृश्य शक्ति की आराधना में लीन जा रहा है।

मैं रेगिस्तान में रहता हूँ। मशीनों को इधर आने में सदियाँ लगीं। लेकिन जैसे-जैसे आसान धन आया मशीनें गरजती हुई आ गई। ये मशीनें इतनी जादुई है कि कथित संतों और बाबाओं की नश्वर जीवन के प्रति अवधारण बदल दी। लगभग सब उन पर सवार हो गए।

मुकुट में लगने वाले मोरपंखों ने भी इन मशीनों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। अब वे गुच्छे के रूप में मशीनी रथों के बोनट पर सवार हो गए। इन मोरपंखों और झंडों वाले वाहनों के पीछे राजनेता पालतू की तरह अनुसरण करने लगे। किंतु इनके अभिवादन में अधिसंख्य सायकिल वाले लोग खड़े होते हैं।

मनुष्य सायकिल पर सवार होकर कच्छप चाल से अपने सहोदरों तक पहुंचना चाहता है। धनिक कीड़ा स्वर्ण खदानों के स्वप्न में खोया हुआ अन्य को कीड़ा समझते हुए, विनाशी गति से भागा जाता है।

बीच का कोई मार्ग नहीं है। कुबेर के सेवक बनिये या फिर चंदे के अधिकारी। धन आना चाहिए, उसके आते ही छद्म किंतु भौतिक प्रतिष्ठा स्वयं पीछे चली आएगी। अभिवादन गिरते-गिरते नहीं थकेंगे। पार्श्व में कोई विपरीत स्वर होगा किंतु उसे कोई ईश्वर कभी नहीं सुनता।

कितना सुंदर है विलासी रथ में सवार होना और कितना साधारण है, दो दुबले कृशकाय पहियों को पाँवों से हांकना। किंतु कितना गहरा है अभिवादन को एक हाथ उठा पाना और कहना “भाई राम-राम”

मैं अब भी सायकिल के प्रेम में हूँ। इसलिए राकेश कुमार सिंह के प्रेम में भी हूँ।

कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़कर तिरियानी छपरा की ऐतिहासिक कथा लिखी। तेज़ाब पीड़ित लड़कियों के दुख में लिपटकर एक दृढ़ निश्चय किया। मनुष्य की मित्र मशीन साइकिल को उठाओ और लैंगिक असमानता की सोच के बारे में जन जागरण को निकल पड़े।

पूरे देश में चार बरस सायकिल चलाई। विद्यालय, महाविद्यालय, पंचायत और कस्बों के अनगिनत स्थानों तक पहुँचे। समझाया कि मनुष्य क्या है? स्त्री पुरुष का बराबरी भरा सामाजिक योगदान क्या है। हमारी कुंठाएँ किस प्रकार जन्म लेती हैं। हम कैसे अजाने लैंगिक भेद के पोषक बन जाते हैं।

कोई प्रायोजक नहीं था। गाँठ में एक रूपया नहीं था। थोड़ा सा जो पैसा आरम्भ में था, वही कहीं खर्च होता, कहीं किसी के प्रेम से लौट आता रहा।

देश भर में सायकिल चलाना एक ऐसे दृढ़निश्चयी हृदय की रूपरेखा बनाता है, जो किसी परिस्थिति में हार नहीं मानता। हम अपनी रुचि से अनेक काम आरम्भ करते हैं और दो कदम चलकर उसे छोड़ देते हैं। कठिनाई का पहला पाठ पूरा किए बिना अपने सरल खोल में लौट आते हैं।

राकेश कुमार सिंह की यात्रा में अनेक हताशा भरे पड़ाव आए होंगे। अनेक दुर्गम रास्तों ने उनको रोक लिया होगा। शारीरिक क्षमता की सीमा ने उनको बेदम किया होगा। समाज के व्यवहार ने उनको आहत किया होगा। कभी उदासी की घनघोर घटाएँ घिर आई होंगी। माने क्या कुछ न रहा होगा?

इस यात्रा में राकेश जी का बाड़मेर आना भी हुआ। हम पुराने परिचित हैं। बरसों पुराने। जब मेरी पहले कहानी की पुस्तक आई थी, उसके साथ राकेश जी की पुस्तक भी आई। वे अपने यायावर स्वभाव में मिले। कुछ बातें की और देर तक ध्यानमग्न बैठे रहे।

वे एक अच्छे व्यक्ति हैं। जीवन के लिए बुरी कहे जानी समस्त धाराओं पर सर्फिंग कर चुके हैं। उन लहरों की सवारी से मेरा मन कोई बुरी छवि नहीं गढ़ता। मन केवल इतना चाहता है कि जीवन में सरलता से किसी के लिए कुछ करने का मन बना रहे। बहुत अधिक सामाजिक आंदोलन भले न हों, अपना आंदोलन जारी रहना चाहिए।

राकेश जी का जीवन तरंगदैर्घ्य की लय में आगे बढ़ा है। उनके पास जीवन के अनेक सबक हैं। उनसे जो सीखा है, उसे बाँटने का मन है। कभी-कभी उनको बहुत प्रेम आता है। बस इतना भर व्यक्तित्व है।

इन दिनों समाज के वंचित वर्ग के लिए बागमती विद्यापीठ के नाम से पढ़ने, सीखने और कमाने की क्षमता अर्जित करने हेतु बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ भी अनगिनत कठिनाइयाँ हैं। मगर सरल रास्ता कौनसा होता है?

राकेश कुमार सिंह की सायकिल यात्रा की पुस्तक आने की आहट पिछले बरस हुई थी। उसके बाद कुछ न हुआ। किंतु जैसे मैंने कहा कि कभी-कभी उनको बहुत प्यार आ जाता है। इसी प्यार में कुछ अध्याय मुझे भेज दिए हैं। मैं इनके सम्मोहन में हूँ।

हालाँकि इस बरस तीन मित्रो की पांडुलिपियाँ पढ़ रहा हूँ। दस एक पुस्तकें इनके साथ पढ़ ली है। लेकिन राकेश जी के पन्ने किसी पुराने प्रेम पत्र की भाँति खुल गए हैं।

इसके सिवा क्या कहा जाए कि सायकिल अब भी कम भयभीत करती है कि उस पर ऐसे व्यक्तियों ने सवारी की है, जो इतिहास के पात्र हैं। इसके विपरीत बड़ी मशीनों से उतर कर कम ही लोग हमारी स्मृति में आए हैं। केवल मशीन की यात्रा बची रही। उसमें सवार मनुष्य कहीं गुम हो गए।

आपके पास साइकिल है?

August 15, 2025

कुछ अपना ईजाद करना

नक़ली सामान का फेरी वाला बनकर लोगों को मत ठगना।

अफ़ज़ाल अहमद सय्यद की कविता का अंश है।

काग़ज़ मराकशियों ने ईजाद कियाहुरूफ़ फ़ोनीशियों नेशाइरी मैं ने ईजाद की।

क़ब्र खोदने वाले ने तंदूर ईजाद कियातंदूर पर क़ब्ज़ा करने वालों ने रोटी की पर्ची बनाईरोटी लेने वालों ने क़तार ईजाद कीऔर मिल कर गाना सीखारोटी की क़तार में जब च्यूंटियाँ भी आ कर खड़ी हो गईंतो फ़ाक़ा ईजाद हो गया।

कलाकार हो तो कुछ अपना ईजाद करना। अपनी शैली बनाना। अपना ढब रचना। अपने तत्व चुनना। भाषा का अपना ढंग गढ़ना।

मैं साहित्य के अतिरिक्त कम कलाओं से रू ब रू हो पाता हूँ। इसलिए कि पढ़ने को कहीं आना-जाना नहीं पड़ता। किसी के साथ की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। कोई समय नहीं देखना होता।

घर में अथवा काम करने के स्थान पर समय मिलते ही किताब खोली और दो चार पन्ने पढ़ डाले। ये आसान है। मैं ऐसा ही करता हूँ हालाँकि मेरा बहुत मन होता है कि सिनेमा, नाटक और गीत-ग़ज़ल देखने सुनने चला जाऊँ पर मेरा आलस्य रोक लेता है।

तस्वीरें और लेखन एक जैसे माध्यम हैं। हालाँकि तस्वीर की भाषा में किसी लिपि की बाध्यता नहीं होती। वह वैश्विक भाषा होती है। किंतु दोनों में प्लेज़रिज़्म होता है। तुमने इस के बारे में सुना ही होगा। ये अनेक प्रकार का होता है। इनमें एक है डायरेक्ट प्लेज़रिज़्म: किसी के शब्दों को ज्यों का त्यों कॉपी करना। कलाओं में ऐसा केवल मूढ़मति लोग ही करते हैं। किंतु पैराफ़्रेज़िंग प्लेज़रिज़्म क़स्बों, शहरों और महानगरों में खूब देखा जाता है। ये भाषा बदलकर लेकिन विचार वही रखकर बिना श्रेय दिए लिखना है। अनगिनत पुस्तकें ऐसी छपती हैं। अनगिनत सिनेमा ऐसा बनता है। अनगिनत फोटोग्राफ़्स ऐसे लिए जाते हैं।

अभी तकनीक ने अनेक मार्ग खोले हैं तो मोज़ैक प्लेज़रिज़्म का बोलबाला है। मैं इससे कई बार दो-चार हुआ हूँ। तकनीक ने सामग्री इस सरल रूप में उप्लब्ध करवा दी है कि अलग-अलग स्रोतों से टुकड़े लेकर जोड़ देना बहुत आसान हो गया है। ऐसा पहले भी होता रहा है। लेकिन तब जोड़ने वाला कम से कम पुस्तकें ढूंढता तो था। बहुत पुरानी विस्मृत और कम पढ़ी गई पुस्तकों के अंश एकत्र कर अपने नाम से नई पुस्तक रच दी जाती थी।

अब कोई पाठक, श्रोता या दर्शक कहाँ हैं? जो हैं वे बहुत कम हैं। शेष एक भीड़ है। जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर प्रमोशन देखकर भेड़ों की तरह उत्पादों के साथ बंध जाती है। कितनी ही ऐसी पुस्तकें हैं। जिनको केवल इसलिए क्रय किया जाता है कि और लोग भी ख़रीद रहे हैं। इस बारे में उनको बताना भी ठीक नहीं है। इसलिए कि मूर्ख भीड़ एक अच्छी बात को रौंदती हुई आगे बढ़ जाएगी।

सेल्फ-प्लेज़रिज़्म से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अपनी पुरानी रचना को नई के रूप में पेश करना स्वीकार्य है। हालाँकि कितना अच्छा हो अगर हम अपनी पुरानी रचना की त्रुटियों से सीखकर नया कार्य अधिक सुंदर ढंग से कर सकें।

साहित्य और कला के मंच देखे देखे हैं? जहाँ कहीं नाटक या गायन अथवा नृत्य का आयोजन होता है, वहाँ एक से अधिक लोग होते हैं। एक से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति में किसी कला का प्रदर्शन समीक्षा की बाध्यता में आ जाता है। किसी नाटक, फ़ोटो प्रदर्शनी अथवा कला के रूप के सार्वजनिक प्रदर्शन में उतनी छूट नहीं मिल पाती, जितनी एक किताब लिखकर ली जाती है।

टुकड़े जोड़कर अथवा पुराने विषय और पात्र उठाकर पुस्तक रचने वाला इसलिए बच जाता है कि पाठक उसका किसी से उल्लेख नहीं करता। वह अपने दो ढाई सौ रुपये भूल जाना चाहता है। वह ये भी नहीं चाहता कि स्तरहीन रचना के बारे में कोई टिप्पणी लिख दे। ऐसा न करने से उसके मन की शांति स्थापित रहती है।

मैं बरसों से पुस्तक मेला में जाता हूँ। वहाँ मुस्कुराते लालाओं जैसे पोस्टर लगे होते हैं। वे किताबों के लेखकों के विज्ञापन होते हैं। इतने अधिक होते हैं हर ओर वे ही दिखाई देते हैं। एक बरस मैंने पोस्टर वाले लेखकों की पुस्तकें पाठकों के हाथों में ढूँढनी चाही किंतु तीन चार घंटे देखते जाने के बाद भी एक पुस्तक न दिखी।

इसके उलट मंच पर बैठकर साहित्य को खंगालने, व्याख्या करने और अपने कसीदे पढ़ने वालों की पुस्तकें पाठकों के हाथों में दिखती रही। कुछ मित्र होंगे, कुछ प्रभावित होंगे और कुछ को प्रकाशकों ने ऐसी तस्वीरें लेने के लिए खड़ा कर दिया होगा।

ये संसार अद्भुत है। यहाँ अनेक प्रहसन, गंभीर चर्चा की तरह चलते हैं। यहाँ पीआर से क़द बढ़ता है। यहाँ पत्र पत्रिकाओं से किसी को स्थापित किया जाता है। ये सब बरसों से चल रहा है। ये एक सुंदर खेल है। चलता रहे। लेकिन इस सबको एक कलाकार को, पाठक, श्रोता और दर्शक को समझना चाहिए। कि वह अपना अमूल्य समय और धन व्यर्थ न करे।

तुम तस्वीरें खींचते हो। तुम एक जिज्ञासु सिनेमेटोग्राफ़र की तरह कैमरा के पीछे खड़े रहते हो। अपने काम में कुछ नवीन करते रहते हो। मुझे इससे प्यार है। इससे पुराना प्यार तुम्हारी सादगी और सरलता है।

किसी भी कलाकार को ख़ुद का डॉक्यूमेंटेशन अवश्य करना चाहिए। काम के बीच केवल अपने लिए काम करना चाहिए। तुम्हारे पास लेंस है, तुम्हारी अपनी दृष्टि है। इसलिए सोनी, आईपीए, लेंस कल्चर, मैग्नम, डब्ल्यूपीपीसी और फोटो वोग जैसे स्थानों पर अपनी प्रविष्टियाँ भेजते रहना चाहिए। इसलिए कि अब कोई अच्छा काम तलाश कर उसे प्रमोट नहीं करता है। जब आपके काम को रिकॉग्नाइज़ कर लिया जाता है तब सब आप पर लेख और रिपोर्ट्स लिखने लगते हैं।

इस बार हम मिलेंगे तब फ़ोटो संसार के कुछ अद्भुत व्यक्तियों और उनके अनूठे कार्यों के बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे कि स्वयं को किस प्रकार शिक्षित किया जाना आवश्यक है। जिस कला में हैं, उसके आयाम क्या-क्या हैं?

सबसे अधिक सुंदर होता है किसी यात्रा पर साथ होना। हम ने साथ में यात्राएं की हैं। हम और भी करेंगे। यात्रा में बात करना इसलिए अधिक सुंदर होता है कि उस समय हमसे, हमारा समय और कोई नहीं ले सकता। तो हम तस्वीरों, शब्दों और संगीत के संसार में देर तक डूबे रह सकते हैं।

मैं तो कभी ऐसा था ही नहीं कि एक फेरीवाला बनकर अपनी पुस्तकें बेचता रहूँ। मासूम बच्चों के सामने साहित्य की सुनी-सुनाई कहानियाँ कहूँ। अपने आप को एक लेखक के रूप में प्रस्तुत कर सकूँ। ऐसा नहीं होने का मुझे सर्वाधिक सुख है। तुम भी अपने ढब की अलग तस्वीरें ईजाद करना। अलग दृश्य सहेजना।

तुम बहुत अच्छे हो। मेरे सब मित्र अच्छे हैं। वे अच्छे हैं इसलिए ही मेरे मित्र हैं। वरना बाक़ी सब तो हवा के झौंकों के साथ हमारी आत्मा से झड़ जाते हैं। उनके झड़ने का धन्यवाद। तुमको जन्मदिन की खूब बधाई और मेरा आशीष।

छगन की ये तस्वीर मैंने पिछले बरस सारनाथ में ली थी।

August 13, 2025

ठीक समानांतर

समंदर के किनारे बैठकर कवि, तुम बहुत अधिक इंतज़ार पी चुके हो। तुम हाई हो।

नींद परएक टहोका सा लगता हैशीतनिद्रा से जागता है दिल।जैसे तनहाई की गरमियाँ उतरते हीजाग उठती हैं छिपकलियाँ।तुम्हारी यादरेंगने लगती हैइंतज़ार के हर कोने तक।~लक्ष्मी घोष

ये कविता कुछ बरस पहले पढ़ी थी। रुककर दोबारा पढ़ी। मैं जब अपने पास होता हूँ, लैपटॉप या मोबाइल में ब्राउज़र खोलकर कविताएँ खोजने लगता हूँ। कविता कुछ भी हो सकती है। शिशु की लोरी से लेकर व्यवस्था पर छोड़े गए तीर तक।

इसी प्रकार कविता एक नशा भी है। जीवन अनुभूतियों को जब थोड़ा हाई होने की चाह होती है, कविता असरकारी जुगाड़ है। इस तलब में कोई मारा-मारा फिर सकता है। वह सर्च इंजन पर पोएट्री कीवर्ड से निशाने साधता रहता है।

जैसे चीनी कवि पाई चुई (बे जुई) की कविताओं ने मुझे बड़ा मोहा था। मैंने उनकी कविताएं पढ़ीं। कभी बरसों भूल गया तो बाद बरसों के महीनों पढ़ते रहे। इस प्रकार से अपने मन की कविता ढूँढने के अतिरिक्त, कोई मित्र हमारा कवि अथवा कविता से परिचय करवाता है। जब हम उसके प्रेम में खो जाते हैं, तब स्वयं कविता की टोह में जागते हैं। चीनी कवि से मेरा परिचय इकराम ने करवाया था। उन दिनों मैं कॉलेज में था और हिन्दी साहित्य पढ़ रहा था।

पाई चुई की एक कविता है।

जैसे फूल खिलता हैऔर कुम्हला जाता है।जैसे आधी रात को आया कुहासाभोर की पहली किरण के साथ विदा हो जाता है।ठीक ऐसेजीवन आता हैवसंत के किसी स्वप्न की तरहऔर सुबह के बादल की तरह खो जाता है।उसे फिर कहीं नहीं पाया जा सकता।

समय बदला तो साधन भी बदले। इंटरनेट ने विश्व कविता को सुलभ करवा दिया। ढूँढने का काम आसान हुआ। एक संध्या मैं अमेरिकी आधुनिक कविता के पन्ने देख रहा था। मुझे एक ब्लॉग मिला। जिसने वह ब्लॉग आरम्भ किया था, उसने गहरी कविताएँ लिखीं। दो बरस तक लिखने के बाद बंद कर दिया था। इतनी गहरी कविताएँ थी कि प्रेमी या प्रेयसी ने अगर उनको पढ़ा होगा तो वह समस्त असहमतियों के बाद भी लौट आया होगा।

ऐसे ही कुछ बरस पहले लक्ष्मी घोष की कोई एक कविता दिखी। प्रेम की अनुभूति को लिखने के अतिरिक्त कोई प्रयोजन न रहा होगा। जिनको कुछ साधना होता है, वे पत्र पत्रिकाओं, ब्लॉग और ईमेग्ज़ींस पर कविताएँ भेजते रहते हैं। किंतु जिसे एक क्षण में एक बीती स्मृति को अथवा किसी गहरी आह को लिखना होता है। वे लिखते हैं और जीवन जीने के लिए आगे बढ़ जाते हैं।

वर्षों पश्चात कविता संग्रह ठीक समानांतर, उतनी ही चुप्पी के साथ आया। जैसे कविताएँ आई थीं। इन कविताओं में ऐसे तत्व हैं, बिम्ब हैं, जो स्मृति के अनगढ़ वीराने में ले जाते हैं। जैसे प्रकाश की अनुपस्थिति वाले स्थान पर जाने के कुछ देर बाद हम अनुभूत करते हैं कि ये कोई अंधकार भरी जगह नहीं है। यहाँ बहुत कुछ है। कुछ समय पश्चात आँखें बहुत स्पष्ट बहुत सारा देखने लगीं हैं।

हवा के साथ एक सूखा पत्ता काँपता है,मैं तुम्हारी याद में सिहरती हूँ।

कितने सूखे पत्ते हवा के संग उड़ गए होंगे। कितनी बार कवि मन ने आह भरी होगी और किसी से न कहा होगा कि इस क्षण मुझे कैसा लग रहा है। किसी संध्या काग़ज़ पर लिख दिया होगा कि स्मृति की आहटों ने मेरे भीतर एक सिहरन भर दी है। कैसी सिहरन? जैसे कोई सूखा पत्ता हवा के साथ काँपता है।

कविता का हाथ जब प्रकृति के हाथ से छूट जाता है तब कवि अत्यंत सुभग हृदय लिए, नयनों और लता सरीखे लंबे केशों में गुम कविता उकेरने लगता है। ऐसी कविता मन में एक गहरी टीस उकेर ही देती होगी। किंतु इनसे बचकर मेरा मन आगे बढ़ जाता रहा है। मन फाँदता हुआ इस तरह बचकर निकलता है कि ऐसी कविता का कोई छींटा न पड़ जाए।

ये मेरे मन की थकन है। ये प्रेम कविता से बचकर निकलना नहीं होता वरन ये देह के भूगोल के आख्यानों और उसकी स्मृति से बचकर निकलना होता है। प्रिय की सुंदरता का बखान और लोभ कोई बुरी बात नहीं है। वस्तुतः इसका केंद्र में आ जाना ठीक नहीं लगता। ये एक भ्रम रचता है कि क्या प्रेम में केवल देह ही दिखाई देती है। क्या प्रतीक्षा में केवल इतना भर स्मृत होता है कि वह कैसा दिखता था? कोई आशा है तो वह अवश्य ही उस संसार से दो चार होता होगा जिसमें रह रहा है।

मैंने कभी पढ़ा कि फ़ायर फ्लाइज़ रवीन्द्रनाथ टैगोर की कविता में जगमगाती हैं। माने कविता के भीतर दिप-दिप प्रकाशित जुगनू उड़ रहे हैं। मैं कविता को भूल गया। मैं जुगनुओं के जंगल में प्रवेश कर गया। कविता इसी निष्क्रमण का द्वार होनी चाहिए।

वर्ड्सवर्थ की कविताओं में तितलियाँ और नरगिस के पुष्प वह प्लेटफार्म है, जहाँ पाठक की रेल रुक जाती है। वह ठहर जाता है ताकि उसकी आँखें देर तक तितलियों का पीछा कर सके। आयरिश कवि यीट्स की कविताओं को पढ़ते हुए पाएँ कि नाव झील के बीच इसलिए उदासीन हो गई है कि झीलों के जंगली हंस लुप्त हो गए हैं।

कविता मेरे लिए कभी एक कल्पना का संसार भी है। उसमें ऐसी वास्तविक घटनाएँ घटित होती हैं कि मन किसी शांत अघोरी की भाँति कविता संसार को वास्तव में अपने निकट उतार लाता है। जैसे चीन का कोई जंगल कविता पढ़ते हुए आपको घेर चुका है। वांग वेई कह रहे हैं कि जंगली हिरण कहीं छुप गए हैं। कभी आप पाएँ कि मेंढक, झींगुर और चेरी के फूल जापानी कवि मात्सुओ बाशो की कविताओं को फाँद कर अथवा भेदकर बाहर चुके हैं। हम उनकी उछल-कूद और वृंदगान से घिरे हुए हैं।

लक्ष्मी घोष की कविताओं में छिपकलियाँ, जंगल की गंध, शाम का धुंधलका, झींगुर, नदी खाली कनस्तर, तितलियाँ, वनगंध, सूने गलियारे, सफ़ेद लिली के फूल,शराब, भाप, पतझड़ और भी क्या कुछ एकाकी किंतु समवेत स्वर का अभिन्न अंग हैं।

इन कविताओं में कितना कुछ है,जिसके साथ प्रतिदिन जीते हुए, देखकर भी अनुभूत नहीं कर पाते। ये कविताएं इस स्मृति को उकेरती है। मैं स्वयं किसी ख़ाली पड़े उदास वितान पर स्वयं को अकेला पाता हूँ और देखता हूँ कि एकाकीपन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोई मृदुल स्पर्श मुझे जगा सके तो कितना सुंदर हो।

प्रकृति में जन्मा प्रेम, प्रकृति के बिना अधूरा है। समंदर किनारे का कवि सीपियों, झींगों और नमकीन हवाओं से बचकर कैसे रह सकता है। पहाड़ का कवि काफ़ल के स्वाद से कैसे बच सकता है। मैदानी कविता में सरपत घास की तीक्ष्ण खरोंचें कैसे छूट सकती हैं। रेगिस्तान का कवि आक, कैर, फोग और कसुम्बल रंग को कैसे भूल सकता है?

इस बरस का आरम्भ इस सुंदर कविता संग्रह से हुआ था। ये सुंदर इसलिए है कि संसार भर की कविताएँ ढूँढकर पढ़ने वाले को वैसी ही कुछ कविताएँ मूल रूप से हिंदी में कही हुई मिल जाएँ। मैं अपने प्रिय कवियों की बहुत सारी कविताएं इस बात में जोड़ लेना चाहता हूँ किन्तु ये संभव नहीं है। एक छोटी पोस्ट पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है।

मैं खोई हुई हूँमगर अंगुलियाँ सलीके से काट रही हैंपनीर के टुकड़े।जैसे मैं काटती हूँबेहिसाब तनहाई।

वे कवि और कहानीकार जो अपनी रचनाएँ किसी संकोच के साथ लेकर उपस्थित होते हैं, सोचिए उनका मन कैसा होगा। बस कभी-कभी सोचिए। कि कविता एक जादू भी होती है, जादू के संसार में वास्तविक ठोकरें भी होती हैं। आप एक हल्की टीस के साथ जादू से जागते हैं और अपने काम पर निकल पड़ते हैं।

[वेरा प्रकाशन - 96804 33181]

August 11, 2025

मन के मते अनेक

मन के अनुसार चलने में ख़तरे अधिक बताए गए हैं। इसलिए उचित ये माना जाता है कि मस्तिष्क के निर्णय अनुसार चलना चाहिए। सोच विचार कर किया हुआ कार्य सफल होने की संभावना अधिक है। मन के अनुसार चलने में रस का आधिक्य है।

मन और मस्तिष्क दो ध्रुव हैं। एक अरूप है और दूसरा रूप। मस्तिष्क जगत के व्यवहार का निरंतर आंकलन करता है और परिणामों का अनुमान लगाता है। दूसरा रसप्रिय मन परिणाम के बारे में विचार नहीं करता। हालाँकि मस्तिष्क के अपने भ्रम होते हैं। मन की अपनी जिज्ञासाएँ।

मैं मन के अधीन अधिक रहता हूँ। मन के अधीन रहने वाले ऐसे अनेक कष्ट उठाते हैं, जिनसे मस्तिष्क बचा सकता है। लेकिन मन को बचने के प्रति कोई लोभ नहीं होता। वह तो अपनी करना पसंद करता है।

मेरा मन पुस्तकें क्रय करता रहता है। इसकी अनेक हानियाँ हैं। यथा आर्थिक हानि। कि पुस्तक क्रय की और धन चला गया। सामाजिक, पुस्तक आई और हम अपने एकांत में पढ़ने चले गए। समय, जिसका अधिक लाभ अन्य कार्यों से उठाया जा सकता था, वह पढ़ने में बीत गया। इस प्रकार की अनेक हानियों के बीच एक ही लाभ दिखाई देता है कि मन को प्रसन्नता हुई।

मैं अचानक पाता हूँ कि कुछ पुस्तकें शयनकक्ष में यहाँ वहाँ रखी हैं। कुछ पुस्तकें पढ़ीं और अलमारी में चली गई हैं। कुछ पुस्तकें लैपटॉप रखने वाले थैले में भी हैं। मैं विस्मृति से बाहर आता हूँ तो स्मृत होता है कि विगत कुछ माह में दसियों पुस्तकें आईं। उनको पढ़ा और नई पुस्तक क्रय करने का मन बना लिया।

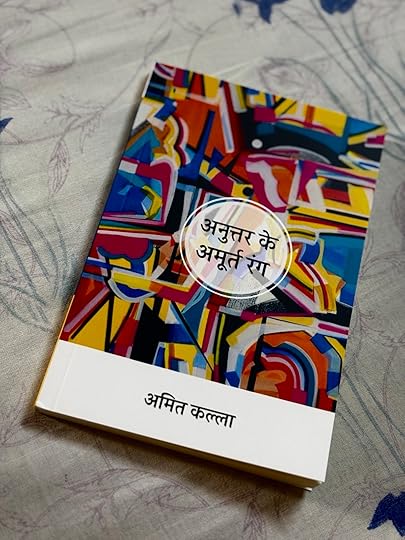

पिछले माह वेरा प्रकाशन के इंस्टा पेज़ से सूचना मिली कि अमित कल्ला की नई पुस्तक प्रकाशित हुई है। ये भी मन की बात रही। मैंने पोस्ट पर कमेंट किया कि कृपया एक प्रति मुझे भिजवाएँ। बनवारी जी ने उसे तुरंत भेज दिया। पुस्तक के मिलने पर घड़ी भर मैं आवरण ही देखता रहा।

कवि चित्रकार की इस पुस्तक का आवरण, अरूप चित्र से सज्जित है। एक कलाकृति है। ऐसी कला जिसमें मन रम जाए। रेखाओं और रंगों में अपना मन पढ़ा जा सके। आरेखों में, रंगों में और संयोजन में कितना कुछ छुपा हुआ है, ढूंढा जा सकने का अविराम कार्य चलता रहे।

मन से क्रय की गई पुस्तक को मस्तिष्क तीव्र गति से नहीं पढ़ सकता। वह मन की गति से पढ़ी जाएगी। कविता संग्रह का समर्पण शिव को है। जो प्रत्येक गति में स्थिर है और प्रत्येक स्थिरता में गतिमान। इस समर्पण को पढ़कर मैं शिव में खो गया। भोलेपन से लेकर तांडव नृत्य तक की सुनी गई कथाओं के दृश्य बंद आँखों में चलने लगे। शिव की सादगी की भभूत मेरे मन पर पसरने लगी। किंतु पुस्तक का समर्पण परम चेतना को है। यहाँ शिव स्थूल नहीं हैं। ना ही वे किसी आख्यान की भाँति हैं। मैं इसी स्थिति में पुस्तक को एक ओर रखकर उठ गया।

कोई तीन दिवस पश्चात सहसा पुस्तक मेरे हाथ में थी। वह कहाँ से कैसे चली आई, मैंने उसे कब उठाया, मेरी स्मृति से मिट चुका था।

मेरा मस्तिष्क कविता पढ़ता, मन प्रसन्न होता। मस्तिष्क संकेत करता कि ये प्रसन्नता से अधिक समझने की बात है। ये पंचतत्वों की कविताएँ हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनके मध्य एक महीन धागा है, जो अरूप है, जो आह्वान करता है। इस धागे से बँधे तत्व मिलकर मन को सचेत करते हैं। प्रायः वे विस्मृति से बाहर वर्तमान में लाना चाहते हैं।

क्या ये दार्शनिक कविताएँ हैं? मैं स्वयं को उत्तर देता हूँ, नहीं इनमें आध्यात्म और सृष्टि की उपस्थिति अधिक है। किंतु मैं पुनः कोई दर्शन का सूत्र ढूँढने लगता हूँ। ये जटिल कार्य बहुत आसान जान पड़ता है कि मन इसमें रमा हुआ है।

मन अपने अर्थ लगाता है। मस्तिष्क कहता है, यही हमारा प्राचीन ज्ञान है। मैं इसमें मध्यस्थता करने का प्रयास नहीं करता। एक अरूप रेखाओं और रंगों का चित्रकार किस प्रकार सुघड़ बात कहता है, ये सोचकर अचंभित होता हूँ।

सप्ताह भर बाद वास्तव में ऐसी कविताएँ आती हैं, जिनके शीर्षक में लिखा है पंचतत्व। मैं चौंक जाता हूँ कि क्या मैं अब तक स्वप्न में था। क्या मैंने कविताएँ इसी पन्ने से पढ़नी आरम्भ की थी। क्या ये मेरा कहीं खोए हुए होना है या कवि के मन से मेरे मन का मिल जाना कहा जा सकता है।

उद्धरण के लिए ठीक पंक्तियां चुनकर आपको बता नहीं सकता कि समस्त कविताएँ अपने अस्तित्व में पूर्ण और भिन्न हैं। प्रथम दृष्टि में वे एक सी या एक विषयक जान पड़ सकती हैं किंतु गहन और ठरावपूर्ण अध्ययन से उनके अनूठे अस्तित्व को पहचाना जा सकता है।

कविताएँ कहने में भारतीय मानुष कृपण नहीं है। यहाँ तो ऐसी स्थिति है कि लेखन कर्म में प्रवेश करने का सबसे अधिक आसान माध्यम ही कविता को माना जाता है। कुछ कवियों ने बाद में सुंदर कहानियाँ भी लिखीं। उपन्यास भी लिखे। वे पढ़े और सराहे गए। उनको सोचता तो पाता हूँ कि कविता ने उनको सिखाया कि आपका मार्ग क्या है।

कविता स्तरहीन अथवा अनर्थकारी नहीं होती। कविता निर्मल मन से ही कहीं जाती है। ये अलग बात है कि कवि, कविता करने के बाद कविता के अवयवों और तत्वों को समझना आरम्भ करता है। हालाँकि कुछ कवि जन्म से प्रकृति के रचे हुए कवि होते हैं। शेष को कवि बनने की यात्रा करनी पड़ती है। दोनों में कुछ भी बुरा नहीं है। कविता सुंदर ही होती है।

वेरा प्रकाशन ने भी कविताएँ छापी हैं। कई पुस्तकें हैं। मुझे तो लगता है प्रकाशन की प्रथम पुस्तक कविता की ही रही होगी। वेरा से लक्ष्मी घोष का कविता संग्रह भी आया। ठीक समानांतर। मेरे मन की कविताएँ हैं। मैं जैसे विश्व कविता को ढूँढ़कर पढ़ता हूँ और जैसी मुझे पसंद आती हैं, ठीक वैसी कविताएँ। हालाँकि मैंने ठीक समानांतर पर कोई पोस्ट नहीं लिखी है। अब लिखूँगा।

बनवारी जी और वेरा प्रकाशन को मेरा धन्यवाद पहुँचे। एक भली पुस्तक से कुछ समझने सीखने को मिला है। मन ने अच्छा काम किया। अच्छी पुस्तक चुनी।

August 10, 2025

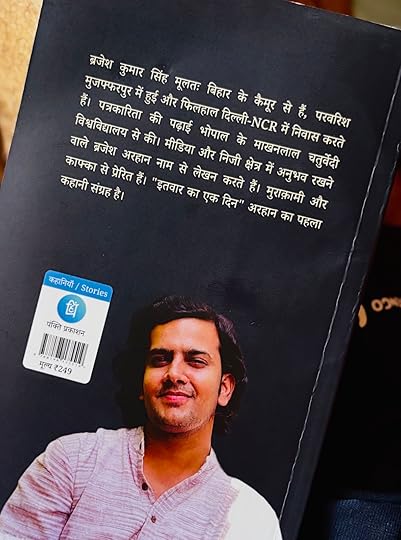

इतवार का एक दिन

ये कहानियाँ कहने के लिए धन्यवाद। मैं शोर्ट स्टोरीज़ का शैदाई हूँ। कॉलेज के दिनों से अब तक कहानियों की किताबें ढूंढता रहा हूँ। देस-बिदेस के अनेक कथा संकलन मैंने केवल इसलिए ख़रीदे कि जाना-अजाना भूगोल, देखे-कल्पित चेहरे और स्मृति के भेष में प्रेम को पढ़ा जा सके।

कहानियाँ संकरी और शीघ्र समाप्त हो जाने वाली गलियाँ हैं। इनमें प्रवेश करने के बाद हम दोनों ओर की दीवारों को छूते-महसूस करते हुए चल सकते हैं। हम बहुत महीन चीज़ों के छूट जाने डर से आहिस्ता चलते हैं। हम खुरदरेपन और नमी को अपनी अंगुलियों के पोरों से महसूस करते हैं। कभी ठहरकर थोड़ा पीछे भी झाँक लेते हैं। जैसे पास से गुज़रा कोई चेहरा धुंधला सा याद आया हो। फिर हम उसकी ठीक पहचान के लिए रुक गए हैं।

बारह बरस पहले हम अजनबी एक साथ खड़े थे। उस समय मैं अपनी लिखी कहानियों को प्रकाशित पुस्तकाकार रूप में देख रहा था। शैलेश के छोटे से हिन्द युग्म की चंद शेल्फ़ पर न्यूनतम किताबों में मेरी किताब रखी थी। आपके जैसे कुछ और भी दोस्त आए। दो चार रोज़ का मेरा मेला इतने भर में ही संपन्न हो गया था। मुझे जिस सुख से गुज़रना था, वह केवल लिखना भर था। मैंने लिखा। दूसरा सुख उससे अधिक पुराना है, पढ़ना। तो मैंने अनेक कहानियाँ पढ़ीं। अनवरत पढ़ रहा हूँ।

उन बरसों में मुझे निधीश त्यागी का कहानी संग्रह तमन्ना, तुम अब कहाँ हो? बहुत पसंद आया था। मैं एक प्रति मंगवाता और उसे किसी दोस्त को दे देता। इस तरह मुझे याद है कि मैंने उस कहानी संग्रह को पाँच बार खरीदा था। अजब बात ये है कि मैं अब भी पाता हूँ कि वह किताब मेरी किताबों के बीच से गायब है। मैं इसे फिर से मंगवाने का मन रखता हूँ।

हर कहानीकार अनूठा है। अरहान भी जुदा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई। सब कहानियों के बारे में बात करना कठिन है। हम कभी मिल बैठेंगे तब कहानी पढ़ना और बात करेंगे। कहानियों में बिम्ब सुंदर हैं। वे इसलिए सुंदर है कि पढ़ते समय वे बिम्ब की तरह नहीं दिखते। पिछली पंक्ति या उपसंहार की पंक्ति में लौटकर पढ़ने पर मालूम होता है कि आह कितनी सुंदर बात इस सरलता से कह दी और इसका गहरा अर्थ निकलता है।

इंस्टाग्राम पर चार पाँच पाठक मित्रो ने पूछा कि ये कैसी किताब है। हम किसी को क्या कह सकते हैं कि कोई किताब कैसी है? इसलिए कि किताबें उसी तरह अनूठी होती हैं, जितने व्यक्ति अनूठे होते हैं। कोई किसी के जैसा नहीं होता। अगर किताब और व्यक्ति का मन मिलता है तो वह उसे बहुत सुंदर कहेगा। किंतु ऐसा नहीं होता है तो ये एक बोझ सा लगेगा। इसलिए मैं केवल इतना कह पाया कि मुझे ऐसी कहानियाँ प्रिय हैं।

कहानियाँ बहुत अलग मूड और टेक्सचर की हैं। ये सरल हैं किंतु गहरी हैं। ये किसी पीड़ा का बयान भर नहीं हैं। इनमें कोई अवास्तविक संसार नहीं हैं। इनमें जहाँ कहीं कल्पना से ऐसा संसार रचा गया है, जो एक नया उदास दृश्य उकेरता है। इस दृश्य में बहुत रिक्त स्थान हैं। इस रिक्तता में पाठक खड़ा होकर खोज सकता है कि क्या छूट गया है।

मैंने बहुत बरस पीछे हंगरी की कहानियों का एक संग्रह पढ़ा। उड़न छू गाँव। बहुत सुंदर और सशक्त कहानियाँ संकलित हैं। उन कहानियों पर कई टिप्पणियां मैंने भावातिरेक में लिखी और ब्लॉग पर पोस्ट की थीं। मैं हंगरी नहीं गया मैंने कहानियाँ पढ़कर कल्पना की, ऐसा दिखता होगा। ऐसे लोग होंगे। ठीक ऐसे ही स्विस कहानियों का संग्रह था। ऐसी ही अफ़्रीकी कहानियाँ एक संकलन में थी। उन सब कहानियों का काल पुराना है। काश अब कोई ऐसा संग्रह पढ़ने को मिले, जो नई उम्र की, नई फ़स्ल की कही हुई हों।

इतवार का एक दिन, ऐसी कहानियाँ हैं। कहीं पुराने कथानक पर नई तरतीब है, कहीं इतनी ऐब्सट्रेक्ट कहानियाँ हैं कि लगता है कोई दृश्य देखा और संपन्न हो गया। कभी रुककर याद किया कि ये कहानियाँ असल में लिखने का सुख है। जैसे हम फुटकर नोट्स लिखते हैं। जैसे डायरी में कहीं उदासी टाँग देते हैं। कहीं प्रतिशोध में इतनी बार रूपायित होते हैं कि समझ नहीं आता। हम क्या हैं? कहीं न कहीं कोई सामाजिक सरोकार है, जिसे पूरे उबाऊ होने के बाद भी नए सलीके से कह दिया गया है।

मुझे खुशी है कि इस कहानी संग्रह ने मुझे बाँध कर रखा। सप्ताह भर में इसे टुकड़ों में पढ़ा। असल में ये रुक-रुककर पढ़ने के लिए कही गई कहानियाँ हैं। शोर्ट स्टोरी की विशेषता भी मुझे यही लगती है कि आप अपने प्रिय माध्यम से थोड़ा हाई हो जाएँ और कुछ टहल कर लौट आएँ। फिर अगली फुरसत में पढ़ने लगें।

आगे और अधिक तरतीब से कहानियाँ कहना। बहुत धैर्य के साथ एक-एक कहानी को पूरा करना। जब लगे कि कहानी मुकम्मल हो गई है, उस समय उसको पुनः खोलना और रिक्तता को भर देना।

मैं अगले कहानी संग्रह की प्रतीक्षा करूँगा। अगले बरस के पुस्तक मेला में आना हुआ तो हम मिलेंगे।

Kishore Chaudhary's Blog

- Kishore Chaudhary's profile

- 16 followers