Nuria Llop's Blog

February 6, 2019

EL LENGUAJE DEL ABANICO

En las presentaciones y clubs de lectura que hice de me sorprendió que me preguntaran siempre por el lenguaje del abanico, ya que lo introduje en la novela en muy pocas escenas y solo para crear pequeños malentendidos entre los protagonistas. Luisa Estrada no conoce ese lenguaje y Álvaro Villanueva sí, lo que da lugar a que él interprete erróneamente algunos gestos inocentes de ella con ese accesorio tan de moda en el siglo XVII. Para mí era algo anecdótico mientras escribía, y estaba convencida de que así lo percibiría la lectora. Me equivoqué de lleno. Por lo visto, a la mayoría le llamó la atención y todas querían saber más sobre ese lenguaje que surgió a raíz de la dificultad de comunicación abierta entre mujeres y hombres cuando se hallaban en lugares públicos, fiestas o incluso en pequeñas reuniones. En tiempos en que se educaba a la mujer para casarse y servir y obedecer únicamente al marido, y se la repudiaba o censuraba severamente si se relacionaba con otros hombres (tiempos que, en algunos lugares, llegan hasta el siglo XXI, por desgracia) se precisaba un código secreto para comunicarse. El abanico plegable era perfecto para inventar ese código y pronto se convirtió en un accesorio imprescindible para las damas, sobre todo en Italia, España, Francia e Inglaterra. Alcanzó máximo esplendor en el XVIII, y prueba de ello es que Isabel de Farnesio (segunda esposa de Felipe V) llegó a reunir una colección de más de 1600 abanicos. Su uso se extendió rápido entre las clases no privilegiadas y el código de comunicación adquirió una gran complejidad en el XIX.Si buscas en la red, verás infinidad de artículos en webs y blogs sobre el lenguaje del abanico ocampiología, como se le llama al estudio de este código, pero hay pocos libros (o yo no los he encontrado). Como la información que me ofrecían esos artículos variaba bastante en cuanto al significado de los gestos y posiciones del abanico, elegí los que más o menos coincidían y de los que tenía constancia (por la literatura de la época) que se utilizaban en el Madrid del Siglo de Oro.Supongo que esa falta de coincidencia en los significados se debe a que el lenguaje del abanico se fue ampliando y sofisticando con el paso de los años, y que cada artículo recoge indistintamente los que más le han gustado a quien lo escribió al buscar información sobre ellos, sin pararse a pensar en si eran los establecidos en el XVII o en el XIX. Tampoco yo puedo asegurarte en qué momento se usaron los que he seleccionado para ti (salvo los que utiliza Luisa Estrada sin saberlo) y que son:Apoyar el abanico a medio abrir sobre los labios: Puede besarme.

Apoyarlo cerrado sobre la mejilla: Sí (sobre la derecha) No (sobre la izquierda).Rozar con el dedo el borde superior del abanico: Desearía hablar contigo.Tocar las varillas responde a la pregunta: ¿A que hora?(el número de varillas que tocas lo indica).Un golpe con el abanico sobre un objeto o una mano: Estoy impaciente.Golpearlo, cerrado, sobre la mano izquierda: Escríbeme.Abanicarse despacio: Estoy casada.Abanicarse rápidamente: Te amo con intensidad.Abrirlo despacio: Espérame.Abrirlo y cerrarlo rápidamente: Cuidado, estoy comprometida.Taparse la boca con el abanico abierto: Estoy sola.Sostenerlo cerrado con la mano izquierda delante del rostro: Quiero conocerte.Taparse el sol con el abanico: No me interesas.Cubrirse la oreja izquierda con el abanico abierto: No reveles nuestro secreto.Deslizarlo cerrado sobre los ojos: Vete, por favor, lo siento.Cerrarlo delante de los ojos: ¿Cuando te puedo ver?Prestarlo a una acompañante: Lo nuestro se acabó.

En tiempos en que se educaba a la mujer para casarse y servir y obedecer únicamente al marido, y se la repudiaba o censuraba severamente si se relacionaba con otros hombres (tiempos que, en algunos lugares, llegan hasta el siglo XXI, por desgracia) se precisaba un código secreto para comunicarse. El abanico plegable era perfecto para inventar ese código y pronto se convirtió en un accesorio imprescindible para las damas, sobre todo en Italia, España, Francia e Inglaterra. Alcanzó máximo esplendor en el XVIII, y prueba de ello es que Isabel de Farnesio (segunda esposa de Felipe V) llegó a reunir una colección de más de 1600 abanicos. Su uso se extendió rápido entre las clases no privilegiadas y el código de comunicación adquirió una gran complejidad en el XIX.Si buscas en la red, verás infinidad de artículos en webs y blogs sobre el lenguaje del abanico ocampiología, como se le llama al estudio de este código, pero hay pocos libros (o yo no los he encontrado). Como la información que me ofrecían esos artículos variaba bastante en cuanto al significado de los gestos y posiciones del abanico, elegí los que más o menos coincidían y de los que tenía constancia (por la literatura de la época) que se utilizaban en el Madrid del Siglo de Oro.Supongo que esa falta de coincidencia en los significados se debe a que el lenguaje del abanico se fue ampliando y sofisticando con el paso de los años, y que cada artículo recoge indistintamente los que más le han gustado a quien lo escribió al buscar información sobre ellos, sin pararse a pensar en si eran los establecidos en el XVII o en el XIX. Tampoco yo puedo asegurarte en qué momento se usaron los que he seleccionado para ti (salvo los que utiliza Luisa Estrada sin saberlo) y que son:Apoyar el abanico a medio abrir sobre los labios: Puede besarme.

Apoyarlo cerrado sobre la mejilla: Sí (sobre la derecha) No (sobre la izquierda).Rozar con el dedo el borde superior del abanico: Desearía hablar contigo.Tocar las varillas responde a la pregunta: ¿A que hora?(el número de varillas que tocas lo indica).Un golpe con el abanico sobre un objeto o una mano: Estoy impaciente.Golpearlo, cerrado, sobre la mano izquierda: Escríbeme.Abanicarse despacio: Estoy casada.Abanicarse rápidamente: Te amo con intensidad.Abrirlo despacio: Espérame.Abrirlo y cerrarlo rápidamente: Cuidado, estoy comprometida.Taparse la boca con el abanico abierto: Estoy sola.Sostenerlo cerrado con la mano izquierda delante del rostro: Quiero conocerte.Taparse el sol con el abanico: No me interesas.Cubrirse la oreja izquierda con el abanico abierto: No reveles nuestro secreto.Deslizarlo cerrado sobre los ojos: Vete, por favor, lo siento.Cerrarlo delante de los ojos: ¿Cuando te puedo ver?Prestarlo a una acompañante: Lo nuestro se acabó. Hay muchos, muchos más, y me pregunto qué habría hecho yo si hubiera nacido, por ejemplo, en el siglo XIX y me hubiera tocado aprender el lenguaje del abanico, porque con la memoria que tengo… Seguro que me confundiría con los gestos y acabaría metiéndome en un buen lío. Simplemente, con el calor que hizo el verano pasado y la cantidad de veces que me abaniqué rápidamente frente a amigos y desconocidos… Por cierto, a mí me encantan los abanicos. Aunque no los colecciono, tengo unos cuantos, y me pasa igual que con los libros: cuando veo uno que me atrae, no puedo evitar comprarlo.

Hay muchos, muchos más, y me pregunto qué habría hecho yo si hubiera nacido, por ejemplo, en el siglo XIX y me hubiera tocado aprender el lenguaje del abanico, porque con la memoria que tengo… Seguro que me confundiría con los gestos y acabaría metiéndome en un buen lío. Simplemente, con el calor que hizo el verano pasado y la cantidad de veces que me abaniqué rápidamente frente a amigos y desconocidos… Por cierto, a mí me encantan los abanicos. Aunque no los colecciono, tengo unos cuantos, y me pasa igual que con los libros: cuando veo uno que me atrae, no puedo evitar comprarlo.

En tiempos en que se educaba a la mujer para casarse y servir y obedecer únicamente al marido, y se la repudiaba o censuraba severamente si se relacionaba con otros hombres (tiempos que, en algunos lugares, llegan hasta el siglo XXI, por desgracia) se precisaba un código secreto para comunicarse. El abanico plegable era perfecto para inventar ese código y pronto se convirtió en un accesorio imprescindible para las damas, sobre todo en Italia, España, Francia e Inglaterra. Alcanzó máximo esplendor en el XVIII, y prueba de ello es que Isabel de Farnesio (segunda esposa de Felipe V) llegó a reunir una colección de más de 1600 abanicos. Su uso se extendió rápido entre las clases no privilegiadas y el código de comunicación adquirió una gran complejidad en el XIX.Si buscas en la red, verás infinidad de artículos en webs y blogs sobre el lenguaje del abanico ocampiología, como se le llama al estudio de este código, pero hay pocos libros (o yo no los he encontrado). Como la información que me ofrecían esos artículos variaba bastante en cuanto al significado de los gestos y posiciones del abanico, elegí los que más o menos coincidían y de los que tenía constancia (por la literatura de la época) que se utilizaban en el Madrid del Siglo de Oro.Supongo que esa falta de coincidencia en los significados se debe a que el lenguaje del abanico se fue ampliando y sofisticando con el paso de los años, y que cada artículo recoge indistintamente los que más le han gustado a quien lo escribió al buscar información sobre ellos, sin pararse a pensar en si eran los establecidos en el XVII o en el XIX. Tampoco yo puedo asegurarte en qué momento se usaron los que he seleccionado para ti (salvo los que utiliza Luisa Estrada sin saberlo) y que son:Apoyar el abanico a medio abrir sobre los labios: Puede besarme.

Apoyarlo cerrado sobre la mejilla: Sí (sobre la derecha) No (sobre la izquierda).Rozar con el dedo el borde superior del abanico: Desearía hablar contigo.Tocar las varillas responde a la pregunta: ¿A que hora?(el número de varillas que tocas lo indica).Un golpe con el abanico sobre un objeto o una mano: Estoy impaciente.Golpearlo, cerrado, sobre la mano izquierda: Escríbeme.Abanicarse despacio: Estoy casada.Abanicarse rápidamente: Te amo con intensidad.Abrirlo despacio: Espérame.Abrirlo y cerrarlo rápidamente: Cuidado, estoy comprometida.Taparse la boca con el abanico abierto: Estoy sola.Sostenerlo cerrado con la mano izquierda delante del rostro: Quiero conocerte.Taparse el sol con el abanico: No me interesas.Cubrirse la oreja izquierda con el abanico abierto: No reveles nuestro secreto.Deslizarlo cerrado sobre los ojos: Vete, por favor, lo siento.Cerrarlo delante de los ojos: ¿Cuando te puedo ver?Prestarlo a una acompañante: Lo nuestro se acabó.

En tiempos en que se educaba a la mujer para casarse y servir y obedecer únicamente al marido, y se la repudiaba o censuraba severamente si se relacionaba con otros hombres (tiempos que, en algunos lugares, llegan hasta el siglo XXI, por desgracia) se precisaba un código secreto para comunicarse. El abanico plegable era perfecto para inventar ese código y pronto se convirtió en un accesorio imprescindible para las damas, sobre todo en Italia, España, Francia e Inglaterra. Alcanzó máximo esplendor en el XVIII, y prueba de ello es que Isabel de Farnesio (segunda esposa de Felipe V) llegó a reunir una colección de más de 1600 abanicos. Su uso se extendió rápido entre las clases no privilegiadas y el código de comunicación adquirió una gran complejidad en el XIX.Si buscas en la red, verás infinidad de artículos en webs y blogs sobre el lenguaje del abanico ocampiología, como se le llama al estudio de este código, pero hay pocos libros (o yo no los he encontrado). Como la información que me ofrecían esos artículos variaba bastante en cuanto al significado de los gestos y posiciones del abanico, elegí los que más o menos coincidían y de los que tenía constancia (por la literatura de la época) que se utilizaban en el Madrid del Siglo de Oro.Supongo que esa falta de coincidencia en los significados se debe a que el lenguaje del abanico se fue ampliando y sofisticando con el paso de los años, y que cada artículo recoge indistintamente los que más le han gustado a quien lo escribió al buscar información sobre ellos, sin pararse a pensar en si eran los establecidos en el XVII o en el XIX. Tampoco yo puedo asegurarte en qué momento se usaron los que he seleccionado para ti (salvo los que utiliza Luisa Estrada sin saberlo) y que son:Apoyar el abanico a medio abrir sobre los labios: Puede besarme.

Apoyarlo cerrado sobre la mejilla: Sí (sobre la derecha) No (sobre la izquierda).Rozar con el dedo el borde superior del abanico: Desearía hablar contigo.Tocar las varillas responde a la pregunta: ¿A que hora?(el número de varillas que tocas lo indica).Un golpe con el abanico sobre un objeto o una mano: Estoy impaciente.Golpearlo, cerrado, sobre la mano izquierda: Escríbeme.Abanicarse despacio: Estoy casada.Abanicarse rápidamente: Te amo con intensidad.Abrirlo despacio: Espérame.Abrirlo y cerrarlo rápidamente: Cuidado, estoy comprometida.Taparse la boca con el abanico abierto: Estoy sola.Sostenerlo cerrado con la mano izquierda delante del rostro: Quiero conocerte.Taparse el sol con el abanico: No me interesas.Cubrirse la oreja izquierda con el abanico abierto: No reveles nuestro secreto.Deslizarlo cerrado sobre los ojos: Vete, por favor, lo siento.Cerrarlo delante de los ojos: ¿Cuando te puedo ver?Prestarlo a una acompañante: Lo nuestro se acabó. Hay muchos, muchos más, y me pregunto qué habría hecho yo si hubiera nacido, por ejemplo, en el siglo XIX y me hubiera tocado aprender el lenguaje del abanico, porque con la memoria que tengo… Seguro que me confundiría con los gestos y acabaría metiéndome en un buen lío. Simplemente, con el calor que hizo el verano pasado y la cantidad de veces que me abaniqué rápidamente frente a amigos y desconocidos… Por cierto, a mí me encantan los abanicos. Aunque no los colecciono, tengo unos cuantos, y me pasa igual que con los libros: cuando veo uno que me atrae, no puedo evitar comprarlo.

Hay muchos, muchos más, y me pregunto qué habría hecho yo si hubiera nacido, por ejemplo, en el siglo XIX y me hubiera tocado aprender el lenguaje del abanico, porque con la memoria que tengo… Seguro que me confundiría con los gestos y acabaría metiéndome en un buen lío. Simplemente, con el calor que hizo el verano pasado y la cantidad de veces que me abaniqué rápidamente frente a amigos y desconocidos… Por cierto, a mí me encantan los abanicos. Aunque no los colecciono, tengo unos cuantos, y me pasa igual que con los libros: cuando veo uno que me atrae, no puedo evitar comprarlo.

Published on February 06, 2019 23:42

January 31, 2019

EL COLISEO DEL BUEN RETIRO: Un teatro para "El regalo más dulce"

A cuatro días de que se celebrara el aniversario de la inauguración de este teatro (si aún existiera) quiero hablarte un poco de él, ya que es el punto de partida de la trama de El regalo más dulce y tiene también un hueco en la novela El secreto de una dama.Abrió sus puertas el 4 de febrero de 1640 con la representación de una comedia de Francisco Rojas Zorrilla, Los bandos de Verona, que es una especie de parodia de Romeo y Julieta de Shakespeare. Un detalle de la comedia me sirvió para darle un giro a la historia de El secreto de una dama, y una invención mía –que la actriz principal dejara la obra a pocos días del estreno y necesitaran una sustituta- es lo que genera el conflicto en El regalo más dulce. Si aún no las has leído y te apetece saber algo más de estas novelas, pásate por y a lo mejor, te animas a incluirlas en tu lista de lecturas. Este post es para que te hagas una idea de lo que fue el Coliseo, ese espacio que, por desgracia, desapareció con la ocupación del palacio del Buen Retiro por parte del ejército de Napoleón en la Guerra de la Independencia.El Coliseo tuvo un fuerte protagonismo en la vida teatral de la Villa y Corte. En un principio, lo compartió con los dos corrales de comedias más concurridos, el del Príncipe y el de la Cruz, pero llegó a convertirse en su competencia y a contribuir a la decadencia de ambos. Aunque se construyó para uso y disfrute de los monarcas y la Corte, comenzó a funcionar como teatro público a partir de la segunda mitad del XVII. Los magníficos espectáculos que ofrecía no tenían rival en los que se representaban en los corrales.Las obras de construcción, bajo la supervisión del escenógrafo italiano Cosme Lotti, duraron dos años. Tras la muerte de Isabel de Borbón (1644), Felipe IV prohibió seguir representando comedias en el Coliseo, por lo que el teatro quedó abandonado hasta 1651, cuando se reinauguró a petición de la nueva esposa del rey, Mariana de Austria. Otro escenógrafo italiano, Baccio del Bianco, se encargó entonces de incorporar los nuevos elementos teatrales que se iban desarrollando en Italia. El recinto volvió a caer en desuso durante el reinado de Carlos II y fue su sucesor, Fernando VI, quien mandó reconstruirlo. Puso al frente a Farinelli, que lo convirtió en el mejor teatro de Europa para la ópera en el siglo XVIII. "Fiesta en un palacio barroco", 1750. Óleo de Francesco Battaglioli por encargo de Farinelli.Se conserva en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid)Ya desde sus inicios, el escenario del Coliseo contaba con embocadura, telón de boca y de fondo y también bastidores. El telón de fondo podía abrirse, dejando ver los jardines del palacio, lo que le daba mayor perspectiva y espectacularidad. Los decorados, llamados entonces “mutaciones”, se movían por un sistema de guías en el suelo y contribuían a esa perspectiva y sensación de profundidad. La superficie del tablado rondaba los 190m2Su gran atractivo era la escenografía y las luces: complicadas tramoyas y mutaciones que se pintaban sobre bastidores y se podían mover con asombrosa rapidez. De pintar los decorados se encargaban los pintores al servicio del rey, una labor que menospreciaban los más reconocidos pero muy útil para los artistas de segunda fila. Sin embargo, en tiempos de crisis, pintores de renombre colaboraron en la escenografía teatral. Las tramoyas, movidas mediante cuerdas y poleas, permitían el movimiento espectacular de los actores, fundamental en las representaciones de obras mitológicas en las que los personajes “volaban” o se desplazaban con increíble velocidad.El tipo de luces empleado eran muy variado: hachas, velas, lámparas de aceite, etc.. Parece que se utilizaba cierto tipo de aceite perfumado para paliar el olor del humo que desprendían tantas velas encendidas. Contribuían a ese olor los braseros y chimeneas que caldeaban la zona del público en invierno.

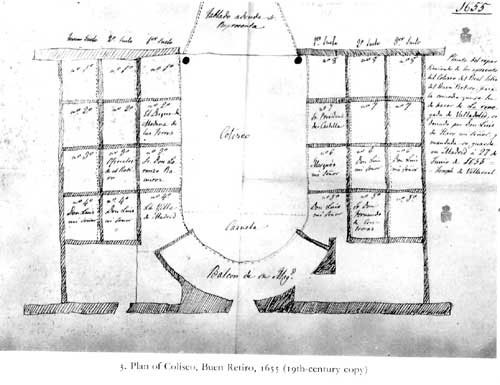

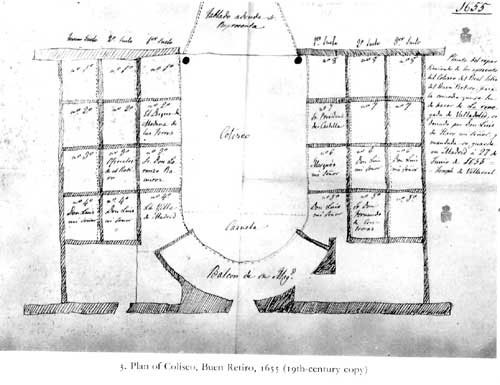

"Fiesta en un palacio barroco", 1750. Óleo de Francesco Battaglioli por encargo de Farinelli.Se conserva en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid)Ya desde sus inicios, el escenario del Coliseo contaba con embocadura, telón de boca y de fondo y también bastidores. El telón de fondo podía abrirse, dejando ver los jardines del palacio, lo que le daba mayor perspectiva y espectacularidad. Los decorados, llamados entonces “mutaciones”, se movían por un sistema de guías en el suelo y contribuían a esa perspectiva y sensación de profundidad. La superficie del tablado rondaba los 190m2Su gran atractivo era la escenografía y las luces: complicadas tramoyas y mutaciones que se pintaban sobre bastidores y se podían mover con asombrosa rapidez. De pintar los decorados se encargaban los pintores al servicio del rey, una labor que menospreciaban los más reconocidos pero muy útil para los artistas de segunda fila. Sin embargo, en tiempos de crisis, pintores de renombre colaboraron en la escenografía teatral. Las tramoyas, movidas mediante cuerdas y poleas, permitían el movimiento espectacular de los actores, fundamental en las representaciones de obras mitológicas en las que los personajes “volaban” o se desplazaban con increíble velocidad.El tipo de luces empleado eran muy variado: hachas, velas, lámparas de aceite, etc.. Parece que se utilizaba cierto tipo de aceite perfumado para paliar el olor del humo que desprendían tantas velas encendidas. Contribuían a ese olor los braseros y chimeneas que caldeaban la zona del público en invierno. Su aforo, que en un principio fue de unos 1000 espectadores, se redujo a la mitad en las sucesivas reconstrucciones. Por un plano de 1655 podemos ver que contaba con 3 pisos para el público, cada uno con 4 aposentos a cada lado. Enfrente del escenario había tres aposentos bajos, encima de los cuales se situaba la cazuela (espacio destinado a las mujeres), y sobre ella, el palco real. La distribución del publico cortesano se hacía según el criterio del Mayordomo Mayor del Rey, que era también responsable de la organización de las representaciones cortesanas. Cuando el Coliseo se abría al pueblo llano, funcionaba como un corral de comedias, y los espectadores se distribuían según la forma habitual en los teatros públicos.El espectáculo duraba, igual que en los corrales, entre cinco y seis horas. Además de la comedia que se representaba, incluía bailes, entremeses, música… Varios autores tuvieron el privilegio de ver sus obras puestas en escena en este magnífico teatro, pero el más privilegiado fue Calderón de la Barca, que ocupó el cargo de "director de las representaciones de palacio" hasta 1680.Se conserva bastante documentación sobre el Coliseo y podría hablarte durante horas de él, pero dejaré que seas tú, si te interesa el tema, quien la busque en la red o en las bibliotecas. Aquí solo quería introducirte en este espacio tan importante en mis dos novelas que espero te apetezca leer (y que te gusten, claro)

Su aforo, que en un principio fue de unos 1000 espectadores, se redujo a la mitad en las sucesivas reconstrucciones. Por un plano de 1655 podemos ver que contaba con 3 pisos para el público, cada uno con 4 aposentos a cada lado. Enfrente del escenario había tres aposentos bajos, encima de los cuales se situaba la cazuela (espacio destinado a las mujeres), y sobre ella, el palco real. La distribución del publico cortesano se hacía según el criterio del Mayordomo Mayor del Rey, que era también responsable de la organización de las representaciones cortesanas. Cuando el Coliseo se abría al pueblo llano, funcionaba como un corral de comedias, y los espectadores se distribuían según la forma habitual en los teatros públicos.El espectáculo duraba, igual que en los corrales, entre cinco y seis horas. Además de la comedia que se representaba, incluía bailes, entremeses, música… Varios autores tuvieron el privilegio de ver sus obras puestas en escena en este magnífico teatro, pero el más privilegiado fue Calderón de la Barca, que ocupó el cargo de "director de las representaciones de palacio" hasta 1680.Se conserva bastante documentación sobre el Coliseo y podría hablarte durante horas de él, pero dejaré que seas tú, si te interesa el tema, quien la busque en la red o en las bibliotecas. Aquí solo quería introducirte en este espacio tan importante en mis dos novelas que espero te apetezca leer (y que te gusten, claro) Y, si ya las has leído y disfrutado, sería genial que las recomendaras a otras lectoras. Tan genial como que compartieras este post. ¿Te animas? ¡Gracias!

Y, si ya las has leído y disfrutado, sería genial que las recomendaras a otras lectoras. Tan genial como que compartieras este post. ¿Te animas? ¡Gracias!

"Fiesta en un palacio barroco", 1750. Óleo de Francesco Battaglioli por encargo de Farinelli.Se conserva en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid)Ya desde sus inicios, el escenario del Coliseo contaba con embocadura, telón de boca y de fondo y también bastidores. El telón de fondo podía abrirse, dejando ver los jardines del palacio, lo que le daba mayor perspectiva y espectacularidad. Los decorados, llamados entonces “mutaciones”, se movían por un sistema de guías en el suelo y contribuían a esa perspectiva y sensación de profundidad. La superficie del tablado rondaba los 190m2Su gran atractivo era la escenografía y las luces: complicadas tramoyas y mutaciones que se pintaban sobre bastidores y se podían mover con asombrosa rapidez. De pintar los decorados se encargaban los pintores al servicio del rey, una labor que menospreciaban los más reconocidos pero muy útil para los artistas de segunda fila. Sin embargo, en tiempos de crisis, pintores de renombre colaboraron en la escenografía teatral. Las tramoyas, movidas mediante cuerdas y poleas, permitían el movimiento espectacular de los actores, fundamental en las representaciones de obras mitológicas en las que los personajes “volaban” o se desplazaban con increíble velocidad.El tipo de luces empleado eran muy variado: hachas, velas, lámparas de aceite, etc.. Parece que se utilizaba cierto tipo de aceite perfumado para paliar el olor del humo que desprendían tantas velas encendidas. Contribuían a ese olor los braseros y chimeneas que caldeaban la zona del público en invierno.

"Fiesta en un palacio barroco", 1750. Óleo de Francesco Battaglioli por encargo de Farinelli.Se conserva en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid)Ya desde sus inicios, el escenario del Coliseo contaba con embocadura, telón de boca y de fondo y también bastidores. El telón de fondo podía abrirse, dejando ver los jardines del palacio, lo que le daba mayor perspectiva y espectacularidad. Los decorados, llamados entonces “mutaciones”, se movían por un sistema de guías en el suelo y contribuían a esa perspectiva y sensación de profundidad. La superficie del tablado rondaba los 190m2Su gran atractivo era la escenografía y las luces: complicadas tramoyas y mutaciones que se pintaban sobre bastidores y se podían mover con asombrosa rapidez. De pintar los decorados se encargaban los pintores al servicio del rey, una labor que menospreciaban los más reconocidos pero muy útil para los artistas de segunda fila. Sin embargo, en tiempos de crisis, pintores de renombre colaboraron en la escenografía teatral. Las tramoyas, movidas mediante cuerdas y poleas, permitían el movimiento espectacular de los actores, fundamental en las representaciones de obras mitológicas en las que los personajes “volaban” o se desplazaban con increíble velocidad.El tipo de luces empleado eran muy variado: hachas, velas, lámparas de aceite, etc.. Parece que se utilizaba cierto tipo de aceite perfumado para paliar el olor del humo que desprendían tantas velas encendidas. Contribuían a ese olor los braseros y chimeneas que caldeaban la zona del público en invierno. Su aforo, que en un principio fue de unos 1000 espectadores, se redujo a la mitad en las sucesivas reconstrucciones. Por un plano de 1655 podemos ver que contaba con 3 pisos para el público, cada uno con 4 aposentos a cada lado. Enfrente del escenario había tres aposentos bajos, encima de los cuales se situaba la cazuela (espacio destinado a las mujeres), y sobre ella, el palco real. La distribución del publico cortesano se hacía según el criterio del Mayordomo Mayor del Rey, que era también responsable de la organización de las representaciones cortesanas. Cuando el Coliseo se abría al pueblo llano, funcionaba como un corral de comedias, y los espectadores se distribuían según la forma habitual en los teatros públicos.El espectáculo duraba, igual que en los corrales, entre cinco y seis horas. Además de la comedia que se representaba, incluía bailes, entremeses, música… Varios autores tuvieron el privilegio de ver sus obras puestas en escena en este magnífico teatro, pero el más privilegiado fue Calderón de la Barca, que ocupó el cargo de "director de las representaciones de palacio" hasta 1680.Se conserva bastante documentación sobre el Coliseo y podría hablarte durante horas de él, pero dejaré que seas tú, si te interesa el tema, quien la busque en la red o en las bibliotecas. Aquí solo quería introducirte en este espacio tan importante en mis dos novelas que espero te apetezca leer (y que te gusten, claro)

Su aforo, que en un principio fue de unos 1000 espectadores, se redujo a la mitad en las sucesivas reconstrucciones. Por un plano de 1655 podemos ver que contaba con 3 pisos para el público, cada uno con 4 aposentos a cada lado. Enfrente del escenario había tres aposentos bajos, encima de los cuales se situaba la cazuela (espacio destinado a las mujeres), y sobre ella, el palco real. La distribución del publico cortesano se hacía según el criterio del Mayordomo Mayor del Rey, que era también responsable de la organización de las representaciones cortesanas. Cuando el Coliseo se abría al pueblo llano, funcionaba como un corral de comedias, y los espectadores se distribuían según la forma habitual en los teatros públicos.El espectáculo duraba, igual que en los corrales, entre cinco y seis horas. Además de la comedia que se representaba, incluía bailes, entremeses, música… Varios autores tuvieron el privilegio de ver sus obras puestas en escena en este magnífico teatro, pero el más privilegiado fue Calderón de la Barca, que ocupó el cargo de "director de las representaciones de palacio" hasta 1680.Se conserva bastante documentación sobre el Coliseo y podría hablarte durante horas de él, pero dejaré que seas tú, si te interesa el tema, quien la busque en la red o en las bibliotecas. Aquí solo quería introducirte en este espacio tan importante en mis dos novelas que espero te apetezca leer (y que te gusten, claro) Y, si ya las has leído y disfrutado, sería genial que las recomendaras a otras lectoras. Tan genial como que compartieras este post. ¿Te animas? ¡Gracias!

Y, si ya las has leído y disfrutado, sería genial que las recomendaras a otras lectoras. Tan genial como que compartieras este post. ¿Te animas? ¡Gracias!

Published on January 31, 2019 00:06

January 24, 2019

Protagonistas de la novela romántica histórica

Este es un extracto de un artículo que escribí para la revista digital Cirqla, que publicaba Círculo de Lectores y que llevaba por título "8 consejos para crear personajes en una novela romántica histórica". Como la revista ya ha desaparecido y el artículo tuvo buena aceptación, me han dado su permiso para subirlo a mi blog, así que, lo he reformado un poco y... ahí va.Los protagonistas en una novela romántica son tan importantes o más que el argumento en sí. Lo que nos mantiene enganchados a sus páginas no es cómo terminará, sino el modo en que evoluciona su historia de amor, sus sentimientos y las emociones que nos transmiten, tanto a través de sus actos como de sus pensamientos.Cuando se trata de romántica histórica la mayor dificultad es lograr que esos protagonistas (y el resto de personajes) resulten creíbles al lector del siglo XXI. ¿Cómo conseguirlo? La clave está en la documentación. Sin embargo, un exceso de datos sobre hechos históricos no hará que nuestro personaje sea mejor o más real. Eso puede servir para elaborar las tramas de la novela, pero no para el hombre o mujer que estamos creando. Para eso, aconsejo seguir unos pasos, algunos de los cuales también te servirán para protagonistas de novela contemporánea:1. Definir su personalidad. Es fundamental que conozcas los principales rasgos psicológicos que caracterizan a tus personajes, la esencia, esas emociones atemporales propias del ser humano. Rudo o delicado, ególatra o altruista, tímido o extrovertido… cuanto más definido esté en tu imaginación, mejor.2. Situarlo en una época histórica. Elige la que más te atraiga, quizá una en la que te hubiera gustado vivir. Lo importante es que te interese lo suficiente para que no te aburras mientras pasas horas y horas seleccionando información. Si ya le has adjudicado un oficio o profesión, sugiero buscar una época en la que dicho oficio tenga relevancia. Así será más fácil hallar referencias que podrás utilizar para que tus protagonistas sean más cercanos al lector. Por ejemplo, en La joya de mi deseo, yo quería que Álvaro Villanueva fuera un actor español de renombre y me pareció lógico que naciera durante el Siglo de Oro puesto que es un período de nuestra cultura en la que el teatro era tan popular como lo es hoy día el fútbol. 3. Elegir la clase social a la que pertenece. El puesto que el personaje ocupe en la escala social marcará buena parte de su comportamiento, su forma de hablar y de vestir. Su oficio puede ayudarnos a situarlo en un determinado estatus pero no siempre determina su nivel económico.4. Darle un aspecto creíble. Busca detalles específicos sobre indumentaria y lo que hoy día llamaríamos "estilismo". Lo más práctico es recurrir a la pintura de la época elegida o a la fotografía, si la hay. Al mismo tiempo, una buena selección de imágenes te ayudará a conocer el ideal de belleza del momento, sobre todo respecto a la mujer. Piensa que no siempre un cuerpo delgado de modelo de pasarela ha sido considerado el cuerpo femenino perfecto o que la estatura media no era la misma en el siglo XVII que hoy en día. Un hombre de 1,90cm., tan atractivo en nuestro tiempo, sería considerado un entonces un temible gigante. 5. Inventarle un pasado. Aquí puedes recurrir o no a la documentación, aunque aconsejo utilizarla para darle mayor credibilidad al personaje. Por ejemplo, si es huérfano, creo que impacta más si sus padres han sido víctimas de una epidemia de peste concreta y documentada que si se han despeñado accidentalmente por un barranco. Si trazas una línea temporal desde su fecha de nacimiento hasta el momento en que comienza la novela, podrás saber si ha vivido años de guerra, hambruna o algún acontecimiento histórico especial. Todo lo que haya vivido son experiencias que marcan su comportamiento y debes conocer por completo el pasado de tu personaje, su familia, la educación que ha recibido, si se ha enamorado alguna vez, si tenía una mascota… Pero recuerda que solo debes contarle al lector una parte de ese pasado, lo que sea crucial para la historia que narras, o corres el riesgo de aburrirlo o despistarlo con datos irrelevantes para el argumento. Fíjate en la teoría del iceberg, de Hemingway.6. Sumergirlo en el entorno. Salvo excepciones, el ser humano crece en un determinado entorno socio-cultural,por lo tanto tupersonaje también. Aquí sí es muy importante documentarse. Es imprescindible saber cómo se concebía el amor en ese momento y entre los de la clase social a la que pertenece, cuáles eran las costumbres matrimoniales y las relativas al sexo. En base a ello y a esos rasgos esenciales que has definido al principio decidirás si el personaje es fiel a las tradiciones, un rebelde o un indeciso.7. Decidir su evolución. Los protagonistas no pueden llegar al final de la historia exactamente igual a como la han empezado. En la vida real cada experiencia supone un aprendizaje y una evolución (o así debería ser), y en la ficción debe ocurrir lo mismo. Retoma aquí esos rasgos que has definido en el punto 1 y escoge cuál o cuáles quieres que evolucionen. Para que el cambio resulte creíble aconsejo que no sea radical. Si el personaje es introvertido, no sería lógico que de repente se convirtiera en un experto en relaciones sociales; bastará con que haya aprendido a abrirse a los que le rodean y a salir de su aislamiento personal.

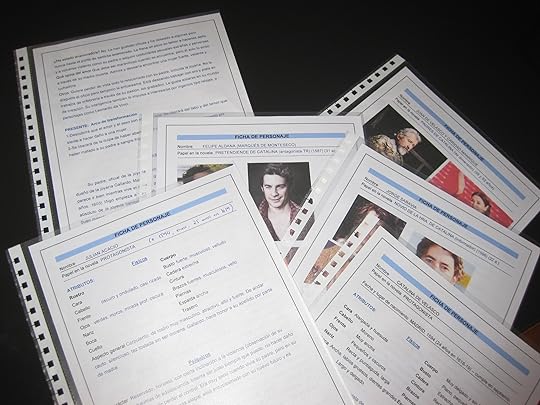

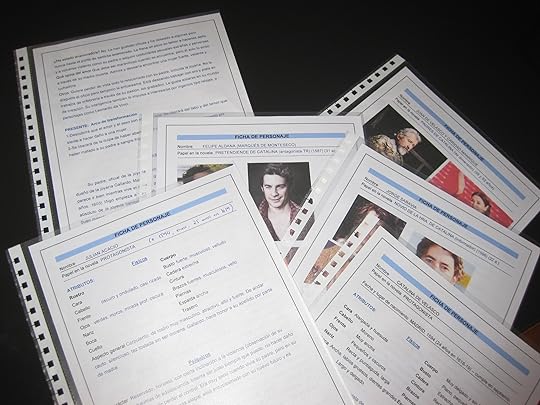

5. Inventarle un pasado. Aquí puedes recurrir o no a la documentación, aunque aconsejo utilizarla para darle mayor credibilidad al personaje. Por ejemplo, si es huérfano, creo que impacta más si sus padres han sido víctimas de una epidemia de peste concreta y documentada que si se han despeñado accidentalmente por un barranco. Si trazas una línea temporal desde su fecha de nacimiento hasta el momento en que comienza la novela, podrás saber si ha vivido años de guerra, hambruna o algún acontecimiento histórico especial. Todo lo que haya vivido son experiencias que marcan su comportamiento y debes conocer por completo el pasado de tu personaje, su familia, la educación que ha recibido, si se ha enamorado alguna vez, si tenía una mascota… Pero recuerda que solo debes contarle al lector una parte de ese pasado, lo que sea crucial para la historia que narras, o corres el riesgo de aburrirlo o despistarlo con datos irrelevantes para el argumento. Fíjate en la teoría del iceberg, de Hemingway.6. Sumergirlo en el entorno. Salvo excepciones, el ser humano crece en un determinado entorno socio-cultural,por lo tanto tupersonaje también. Aquí sí es muy importante documentarse. Es imprescindible saber cómo se concebía el amor en ese momento y entre los de la clase social a la que pertenece, cuáles eran las costumbres matrimoniales y las relativas al sexo. En base a ello y a esos rasgos esenciales que has definido al principio decidirás si el personaje es fiel a las tradiciones, un rebelde o un indeciso.7. Decidir su evolución. Los protagonistas no pueden llegar al final de la historia exactamente igual a como la han empezado. En la vida real cada experiencia supone un aprendizaje y una evolución (o así debería ser), y en la ficción debe ocurrir lo mismo. Retoma aquí esos rasgos que has definido en el punto 1 y escoge cuál o cuáles quieres que evolucionen. Para que el cambio resulte creíble aconsejo que no sea radical. Si el personaje es introvertido, no sería lógico que de repente se convirtiera en un experto en relaciones sociales; bastará con que haya aprendido a abrirse a los que le rodean y a salir de su aislamiento personal. 8. Buscarle un nombre adecuado. Parece una tontería, pero no lo es. Encontrar un nombre y apellidos que encajen con el personaje, la época y el lugar donde se desarrolla la acción y que, además, te guste y sea inolvidable para el lector no es tan fácil. Puede que se te haya ocurrido mientras lo vas creando, pero si no, no te obsesiones. Busca estudios de onomástica o recurre a personalidades históricas del período en cuestión. Empieza a escribir tu historia con un nombre provisional, siempre estás a tiempo de cambiarlo. Confieso que algunos de mis personajes me han reclamado más de una vez que vuelva a bautizarlos. Escúchalos. Si están bien construidos, ellos te guiarán. Es muy útil crear una ficha completa de cada personaje, no solo de los protagonistas. Las que ves en la foto son algunas de las que corresponden a La diosa de mi tormento. Suelo buscar una imagen acorde con la yo tengo en mi mente y la incluyo en la ficha, pero no siempre la encuentro. Casi nunca para los protagonistas, porque me interesa más su personalidad y sus emociones que su apariencia física, y prefiero que sea la imaginación del lector la que se encargue de darle el aspecto que más le guste.Y un último consejo para cuando escribas esa historia que quieres contar: enamórate de tus protagonistas. Locamente. Es la única manera de que también el lector los adore y se conviertan en inolvidables.

8. Buscarle un nombre adecuado. Parece una tontería, pero no lo es. Encontrar un nombre y apellidos que encajen con el personaje, la época y el lugar donde se desarrolla la acción y que, además, te guste y sea inolvidable para el lector no es tan fácil. Puede que se te haya ocurrido mientras lo vas creando, pero si no, no te obsesiones. Busca estudios de onomástica o recurre a personalidades históricas del período en cuestión. Empieza a escribir tu historia con un nombre provisional, siempre estás a tiempo de cambiarlo. Confieso que algunos de mis personajes me han reclamado más de una vez que vuelva a bautizarlos. Escúchalos. Si están bien construidos, ellos te guiarán. Es muy útil crear una ficha completa de cada personaje, no solo de los protagonistas. Las que ves en la foto son algunas de las que corresponden a La diosa de mi tormento. Suelo buscar una imagen acorde con la yo tengo en mi mente y la incluyo en la ficha, pero no siempre la encuentro. Casi nunca para los protagonistas, porque me interesa más su personalidad y sus emociones que su apariencia física, y prefiero que sea la imaginación del lector la que se encargue de darle el aspecto que más le guste.Y un último consejo para cuando escribas esa historia que quieres contar: enamórate de tus protagonistas. Locamente. Es la única manera de que también el lector los adore y se conviertan en inolvidables.

5. Inventarle un pasado. Aquí puedes recurrir o no a la documentación, aunque aconsejo utilizarla para darle mayor credibilidad al personaje. Por ejemplo, si es huérfano, creo que impacta más si sus padres han sido víctimas de una epidemia de peste concreta y documentada que si se han despeñado accidentalmente por un barranco. Si trazas una línea temporal desde su fecha de nacimiento hasta el momento en que comienza la novela, podrás saber si ha vivido años de guerra, hambruna o algún acontecimiento histórico especial. Todo lo que haya vivido son experiencias que marcan su comportamiento y debes conocer por completo el pasado de tu personaje, su familia, la educación que ha recibido, si se ha enamorado alguna vez, si tenía una mascota… Pero recuerda que solo debes contarle al lector una parte de ese pasado, lo que sea crucial para la historia que narras, o corres el riesgo de aburrirlo o despistarlo con datos irrelevantes para el argumento. Fíjate en la teoría del iceberg, de Hemingway.6. Sumergirlo en el entorno. Salvo excepciones, el ser humano crece en un determinado entorno socio-cultural,por lo tanto tupersonaje también. Aquí sí es muy importante documentarse. Es imprescindible saber cómo se concebía el amor en ese momento y entre los de la clase social a la que pertenece, cuáles eran las costumbres matrimoniales y las relativas al sexo. En base a ello y a esos rasgos esenciales que has definido al principio decidirás si el personaje es fiel a las tradiciones, un rebelde o un indeciso.7. Decidir su evolución. Los protagonistas no pueden llegar al final de la historia exactamente igual a como la han empezado. En la vida real cada experiencia supone un aprendizaje y una evolución (o así debería ser), y en la ficción debe ocurrir lo mismo. Retoma aquí esos rasgos que has definido en el punto 1 y escoge cuál o cuáles quieres que evolucionen. Para que el cambio resulte creíble aconsejo que no sea radical. Si el personaje es introvertido, no sería lógico que de repente se convirtiera en un experto en relaciones sociales; bastará con que haya aprendido a abrirse a los que le rodean y a salir de su aislamiento personal.

5. Inventarle un pasado. Aquí puedes recurrir o no a la documentación, aunque aconsejo utilizarla para darle mayor credibilidad al personaje. Por ejemplo, si es huérfano, creo que impacta más si sus padres han sido víctimas de una epidemia de peste concreta y documentada que si se han despeñado accidentalmente por un barranco. Si trazas una línea temporal desde su fecha de nacimiento hasta el momento en que comienza la novela, podrás saber si ha vivido años de guerra, hambruna o algún acontecimiento histórico especial. Todo lo que haya vivido son experiencias que marcan su comportamiento y debes conocer por completo el pasado de tu personaje, su familia, la educación que ha recibido, si se ha enamorado alguna vez, si tenía una mascota… Pero recuerda que solo debes contarle al lector una parte de ese pasado, lo que sea crucial para la historia que narras, o corres el riesgo de aburrirlo o despistarlo con datos irrelevantes para el argumento. Fíjate en la teoría del iceberg, de Hemingway.6. Sumergirlo en el entorno. Salvo excepciones, el ser humano crece en un determinado entorno socio-cultural,por lo tanto tupersonaje también. Aquí sí es muy importante documentarse. Es imprescindible saber cómo se concebía el amor en ese momento y entre los de la clase social a la que pertenece, cuáles eran las costumbres matrimoniales y las relativas al sexo. En base a ello y a esos rasgos esenciales que has definido al principio decidirás si el personaje es fiel a las tradiciones, un rebelde o un indeciso.7. Decidir su evolución. Los protagonistas no pueden llegar al final de la historia exactamente igual a como la han empezado. En la vida real cada experiencia supone un aprendizaje y una evolución (o así debería ser), y en la ficción debe ocurrir lo mismo. Retoma aquí esos rasgos que has definido en el punto 1 y escoge cuál o cuáles quieres que evolucionen. Para que el cambio resulte creíble aconsejo que no sea radical. Si el personaje es introvertido, no sería lógico que de repente se convirtiera en un experto en relaciones sociales; bastará con que haya aprendido a abrirse a los que le rodean y a salir de su aislamiento personal. 8. Buscarle un nombre adecuado. Parece una tontería, pero no lo es. Encontrar un nombre y apellidos que encajen con el personaje, la época y el lugar donde se desarrolla la acción y que, además, te guste y sea inolvidable para el lector no es tan fácil. Puede que se te haya ocurrido mientras lo vas creando, pero si no, no te obsesiones. Busca estudios de onomástica o recurre a personalidades históricas del período en cuestión. Empieza a escribir tu historia con un nombre provisional, siempre estás a tiempo de cambiarlo. Confieso que algunos de mis personajes me han reclamado más de una vez que vuelva a bautizarlos. Escúchalos. Si están bien construidos, ellos te guiarán. Es muy útil crear una ficha completa de cada personaje, no solo de los protagonistas. Las que ves en la foto son algunas de las que corresponden a La diosa de mi tormento. Suelo buscar una imagen acorde con la yo tengo en mi mente y la incluyo en la ficha, pero no siempre la encuentro. Casi nunca para los protagonistas, porque me interesa más su personalidad y sus emociones que su apariencia física, y prefiero que sea la imaginación del lector la que se encargue de darle el aspecto que más le guste.Y un último consejo para cuando escribas esa historia que quieres contar: enamórate de tus protagonistas. Locamente. Es la única manera de que también el lector los adore y se conviertan en inolvidables.

8. Buscarle un nombre adecuado. Parece una tontería, pero no lo es. Encontrar un nombre y apellidos que encajen con el personaje, la época y el lugar donde se desarrolla la acción y que, además, te guste y sea inolvidable para el lector no es tan fácil. Puede que se te haya ocurrido mientras lo vas creando, pero si no, no te obsesiones. Busca estudios de onomástica o recurre a personalidades históricas del período en cuestión. Empieza a escribir tu historia con un nombre provisional, siempre estás a tiempo de cambiarlo. Confieso que algunos de mis personajes me han reclamado más de una vez que vuelva a bautizarlos. Escúchalos. Si están bien construidos, ellos te guiarán. Es muy útil crear una ficha completa de cada personaje, no solo de los protagonistas. Las que ves en la foto son algunas de las que corresponden a La diosa de mi tormento. Suelo buscar una imagen acorde con la yo tengo en mi mente y la incluyo en la ficha, pero no siempre la encuentro. Casi nunca para los protagonistas, porque me interesa más su personalidad y sus emociones que su apariencia física, y prefiero que sea la imaginación del lector la que se encargue de darle el aspecto que más le guste.Y un último consejo para cuando escribas esa historia que quieres contar: enamórate de tus protagonistas. Locamente. Es la única manera de que también el lector los adore y se conviertan en inolvidables.

Published on January 24, 2019 00:40

January 16, 2019

LA MALDICIÓN DE LA PERLA PEREGRINA

"Está maldita de los dioses, su forma es la de una lágrima, anuncio de las que hará derramar y en su nítido alabastrino puedo ver cosas, cosas terribles. Emponzoñará a su padre, será abandonada por su madre; matará a una reina, volverá colérico al prudente y aunque iluminará el estanque y cabalgará en los más bellos corceles, visitará los prostíbulos, lucirá en fealdad; vencerá a las llamas; cegará al bobo y ayudará a la prostituta; tentará al ladrón y al águila herida; hará llorar a una emperatriz y perder la cabeza al príncipe de los inútiles, celará a otra reina y por todo ello, será condenada a ser devorada por el monstruo” Esta es la maldición que pesa sobre la Perla Peregrina que inspiró la novela y que el escritor aragonés Jordi Siracusa transcribe y analiza en su libro La Peregrina y otras perlas, publicado en 2013. Una extraña perla en forma de lágrima, única en el mundo, de la que ya te conté en otro post su largo y curioso viaje desde que se halló a principios del siglo XVI en aguas de Panamá hasta que Richard Burton la adquirió en una subasta en Nueva York en 1969 para regalársela a su amada esposa Elizabeth Taylor. Se desconoce su propietario actual, que la compró por 9 millones de euros en 2011, cuando todos los bienes de la actriz salieron a subasta tras su muerte.Pero volvamos a los terribles augurios del anciano inca que desaconsejó a Isabel de Bobadilla (1505-1546), hacerse una joya con tan valiosa perla. ¿Cómo se cumplen? Los reescribo por partes, para que no tengas que volver al texto completo del principio.“Emponzoñará a su padre, será abandonada por su madre”: curiosamente Pedro Arias, el marido de Isabel de Bobadilla y primer poseedor de la Peregrina murió envenenado, y su esposa, al enviudar, regresó a Sevilla, abandonando la perla en un cajón secreto de su dormitorio de Panamá.“matará a una reina, volverá colérico al prudente” podría referirse a Ana de Austria, que la llevó constantemente después de su quinto parto y murió pocos meses después a causa de la misma gripe que su esposo Felipe II había superado. Y al propio Felipe II, llamado “El Prudente”, ya que llevaba la perla cuando recibió la noticia de la derrota de la Armada invencible frente a la flota inglesa, y montó en cólera.

Esta es la maldición que pesa sobre la Perla Peregrina que inspiró la novela y que el escritor aragonés Jordi Siracusa transcribe y analiza en su libro La Peregrina y otras perlas, publicado en 2013. Una extraña perla en forma de lágrima, única en el mundo, de la que ya te conté en otro post su largo y curioso viaje desde que se halló a principios del siglo XVI en aguas de Panamá hasta que Richard Burton la adquirió en una subasta en Nueva York en 1969 para regalársela a su amada esposa Elizabeth Taylor. Se desconoce su propietario actual, que la compró por 9 millones de euros en 2011, cuando todos los bienes de la actriz salieron a subasta tras su muerte.Pero volvamos a los terribles augurios del anciano inca que desaconsejó a Isabel de Bobadilla (1505-1546), hacerse una joya con tan valiosa perla. ¿Cómo se cumplen? Los reescribo por partes, para que no tengas que volver al texto completo del principio.“Emponzoñará a su padre, será abandonada por su madre”: curiosamente Pedro Arias, el marido de Isabel de Bobadilla y primer poseedor de la Peregrina murió envenenado, y su esposa, al enviudar, regresó a Sevilla, abandonando la perla en un cajón secreto de su dormitorio de Panamá.“matará a una reina, volverá colérico al prudente” podría referirse a Ana de Austria, que la llevó constantemente después de su quinto parto y murió pocos meses después a causa de la misma gripe que su esposo Felipe II había superado. Y al propio Felipe II, llamado “El Prudente”, ya que llevaba la perla cuando recibió la noticia de la derrota de la Armada invencible frente a la flota inglesa, y montó en cólera. “y aunque iluminará el estanque y cabalgará en los más bellos corceles, visitará los prostíbulos”: la perla estuvo unida durante años a un diamante llamado “el estanque” (así la llevaba Isabel de Borbón, la reina que la popularizó) y hay varios retratos ecuestres de reyes de España en los que luce la Peregrina. Respecto a los prostíbulos, cuentan que un día, la reina Isabel fue a buscar su joya y encontró sólo el Estanque; enojada, pidió explicaciones a su esposo, el rey Felipe VI, que la acabó hallando entre los pliegues de sus calzones. No sé si es cierto, pero sí es bien sabido que el monarca frecuentaba los prostíbulos de la Villa y Corte y que, allá donde iba, presumía de tan hermosa joya que todas las mujeres a su alrededor querían ver y tocar.“lucirá en fealdad” podría señalar a la segunda esposa de Felipe IV, Mariana de Austria, de la que dicen que era muy poco agraciada.“vencerá a las llamas”remitiría a que la Peregrina sobrevivió milagrosamente al incendio del Alcázar, en 1734. Mucho se perdió en aquel incendio, pero la perla quedó protegida por una vieja armadura de los tiempos de Pizarro.“cegará al bobo y ayudará a la prostituta”podría relacionarse con el rey Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma, de la que decían que otros, además del monarca, calentaban su cama y él ni se enteraba (o prefería ignorarlo.)“tentará al ladrón y al águila herida”quizá haga referencia a que José Bonaparte, distinguido con la Gran Águila de la Legión de Honor, se prendó de la Peregrina y se la apropió, junto con otras joyas de los Borbones, al erigirse en rey de la España Napoleónica en 1808, aunque no puedo llevársela cuando tuvo que huir tras la derrota de su ejército en 1813.“hará llorar a una emperatriz”: Dicen que Eugenia de Montijo, esposa del emperador Luis Napoleón Bonaparte, Napoleón III, lloró en el jardín de las Tullerías cuando vio la Peregrina colgando del cuello de la marquesa de Abercorn a cuyo marido se la había vendido Napoleón.“y perder la cabeza al príncipe de los inútiles”: Siracusa apunta que “no sería muy arriesgado calificar de “príncipe de los inútiles” al miembro de la Casa Real española que ofreció 20000 dólares por la Peregrina en la subasta de Nueva York, en 1969, y que acabó degollado en una pista de esquí en los Estados Unidos”.

“y aunque iluminará el estanque y cabalgará en los más bellos corceles, visitará los prostíbulos”: la perla estuvo unida durante años a un diamante llamado “el estanque” (así la llevaba Isabel de Borbón, la reina que la popularizó) y hay varios retratos ecuestres de reyes de España en los que luce la Peregrina. Respecto a los prostíbulos, cuentan que un día, la reina Isabel fue a buscar su joya y encontró sólo el Estanque; enojada, pidió explicaciones a su esposo, el rey Felipe VI, que la acabó hallando entre los pliegues de sus calzones. No sé si es cierto, pero sí es bien sabido que el monarca frecuentaba los prostíbulos de la Villa y Corte y que, allá donde iba, presumía de tan hermosa joya que todas las mujeres a su alrededor querían ver y tocar.“lucirá en fealdad” podría señalar a la segunda esposa de Felipe IV, Mariana de Austria, de la que dicen que era muy poco agraciada.“vencerá a las llamas”remitiría a que la Peregrina sobrevivió milagrosamente al incendio del Alcázar, en 1734. Mucho se perdió en aquel incendio, pero la perla quedó protegida por una vieja armadura de los tiempos de Pizarro.“cegará al bobo y ayudará a la prostituta”podría relacionarse con el rey Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma, de la que decían que otros, además del monarca, calentaban su cama y él ni se enteraba (o prefería ignorarlo.)“tentará al ladrón y al águila herida”quizá haga referencia a que José Bonaparte, distinguido con la Gran Águila de la Legión de Honor, se prendó de la Peregrina y se la apropió, junto con otras joyas de los Borbones, al erigirse en rey de la España Napoleónica en 1808, aunque no puedo llevársela cuando tuvo que huir tras la derrota de su ejército en 1813.“hará llorar a una emperatriz”: Dicen que Eugenia de Montijo, esposa del emperador Luis Napoleón Bonaparte, Napoleón III, lloró en el jardín de las Tullerías cuando vio la Peregrina colgando del cuello de la marquesa de Abercorn a cuyo marido se la había vendido Napoleón.“y perder la cabeza al príncipe de los inútiles”: Siracusa apunta que “no sería muy arriesgado calificar de “príncipe de los inútiles” al miembro de la Casa Real española que ofreció 20000 dólares por la Peregrina en la subasta de Nueva York, en 1969, y que acabó degollado en una pista de esquí en los Estados Unidos”. “celará a otra reina y por todo ello, será condenada a ser devorada por el monstruo”:este último augurio podría referirse a una reina del cine, Elizabeth Taylor, que un día extravió la perla y la halló en la boca de su caniche. Es posible que el artesano inca no conociera esta raza canina europea y confundiera la mascota con un extraño ser, pero también cabe la posibilidad que la condena final de la Peregrina esté aún por llegar.Puede que hayas visto alguna fotografía de la reina Leticia o de su predecesora Sofía luciendo una perla similar. La Casa Real asegura que es la auténtica Peregrina, pero expertos en la materia coinciden en que no es la que se halló en aguas de Panamá a principios del siglo XVI, sino una que adquirió Alfonso XIII para regalársela a su esposa Victoria Eugenia al no poder recuperar la original. Te dejo aquí un interesante hilo que hay twitter sobre esta valiosa joya única en la historia y la "falsa Peregrina".

“celará a otra reina y por todo ello, será condenada a ser devorada por el monstruo”:este último augurio podría referirse a una reina del cine, Elizabeth Taylor, que un día extravió la perla y la halló en la boca de su caniche. Es posible que el artesano inca no conociera esta raza canina europea y confundiera la mascota con un extraño ser, pero también cabe la posibilidad que la condena final de la Peregrina esté aún por llegar.Puede que hayas visto alguna fotografía de la reina Leticia o de su predecesora Sofía luciendo una perla similar. La Casa Real asegura que es la auténtica Peregrina, pero expertos en la materia coinciden en que no es la que se halló en aguas de Panamá a principios del siglo XVI, sino una que adquirió Alfonso XIII para regalársela a su esposa Victoria Eugenia al no poder recuperar la original. Te dejo aquí un interesante hilo que hay twitter sobre esta valiosa joya única en la historia y la "falsa Peregrina".

Esta es la maldición que pesa sobre la Perla Peregrina que inspiró la novela y que el escritor aragonés Jordi Siracusa transcribe y analiza en su libro La Peregrina y otras perlas, publicado en 2013. Una extraña perla en forma de lágrima, única en el mundo, de la que ya te conté en otro post su largo y curioso viaje desde que se halló a principios del siglo XVI en aguas de Panamá hasta que Richard Burton la adquirió en una subasta en Nueva York en 1969 para regalársela a su amada esposa Elizabeth Taylor. Se desconoce su propietario actual, que la compró por 9 millones de euros en 2011, cuando todos los bienes de la actriz salieron a subasta tras su muerte.Pero volvamos a los terribles augurios del anciano inca que desaconsejó a Isabel de Bobadilla (1505-1546), hacerse una joya con tan valiosa perla. ¿Cómo se cumplen? Los reescribo por partes, para que no tengas que volver al texto completo del principio.“Emponzoñará a su padre, será abandonada por su madre”: curiosamente Pedro Arias, el marido de Isabel de Bobadilla y primer poseedor de la Peregrina murió envenenado, y su esposa, al enviudar, regresó a Sevilla, abandonando la perla en un cajón secreto de su dormitorio de Panamá.“matará a una reina, volverá colérico al prudente” podría referirse a Ana de Austria, que la llevó constantemente después de su quinto parto y murió pocos meses después a causa de la misma gripe que su esposo Felipe II había superado. Y al propio Felipe II, llamado “El Prudente”, ya que llevaba la perla cuando recibió la noticia de la derrota de la Armada invencible frente a la flota inglesa, y montó en cólera.

Esta es la maldición que pesa sobre la Perla Peregrina que inspiró la novela y que el escritor aragonés Jordi Siracusa transcribe y analiza en su libro La Peregrina y otras perlas, publicado en 2013. Una extraña perla en forma de lágrima, única en el mundo, de la que ya te conté en otro post su largo y curioso viaje desde que se halló a principios del siglo XVI en aguas de Panamá hasta que Richard Burton la adquirió en una subasta en Nueva York en 1969 para regalársela a su amada esposa Elizabeth Taylor. Se desconoce su propietario actual, que la compró por 9 millones de euros en 2011, cuando todos los bienes de la actriz salieron a subasta tras su muerte.Pero volvamos a los terribles augurios del anciano inca que desaconsejó a Isabel de Bobadilla (1505-1546), hacerse una joya con tan valiosa perla. ¿Cómo se cumplen? Los reescribo por partes, para que no tengas que volver al texto completo del principio.“Emponzoñará a su padre, será abandonada por su madre”: curiosamente Pedro Arias, el marido de Isabel de Bobadilla y primer poseedor de la Peregrina murió envenenado, y su esposa, al enviudar, regresó a Sevilla, abandonando la perla en un cajón secreto de su dormitorio de Panamá.“matará a una reina, volverá colérico al prudente” podría referirse a Ana de Austria, que la llevó constantemente después de su quinto parto y murió pocos meses después a causa de la misma gripe que su esposo Felipe II había superado. Y al propio Felipe II, llamado “El Prudente”, ya que llevaba la perla cuando recibió la noticia de la derrota de la Armada invencible frente a la flota inglesa, y montó en cólera. “y aunque iluminará el estanque y cabalgará en los más bellos corceles, visitará los prostíbulos”: la perla estuvo unida durante años a un diamante llamado “el estanque” (así la llevaba Isabel de Borbón, la reina que la popularizó) y hay varios retratos ecuestres de reyes de España en los que luce la Peregrina. Respecto a los prostíbulos, cuentan que un día, la reina Isabel fue a buscar su joya y encontró sólo el Estanque; enojada, pidió explicaciones a su esposo, el rey Felipe VI, que la acabó hallando entre los pliegues de sus calzones. No sé si es cierto, pero sí es bien sabido que el monarca frecuentaba los prostíbulos de la Villa y Corte y que, allá donde iba, presumía de tan hermosa joya que todas las mujeres a su alrededor querían ver y tocar.“lucirá en fealdad” podría señalar a la segunda esposa de Felipe IV, Mariana de Austria, de la que dicen que era muy poco agraciada.“vencerá a las llamas”remitiría a que la Peregrina sobrevivió milagrosamente al incendio del Alcázar, en 1734. Mucho se perdió en aquel incendio, pero la perla quedó protegida por una vieja armadura de los tiempos de Pizarro.“cegará al bobo y ayudará a la prostituta”podría relacionarse con el rey Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma, de la que decían que otros, además del monarca, calentaban su cama y él ni se enteraba (o prefería ignorarlo.)“tentará al ladrón y al águila herida”quizá haga referencia a que José Bonaparte, distinguido con la Gran Águila de la Legión de Honor, se prendó de la Peregrina y se la apropió, junto con otras joyas de los Borbones, al erigirse en rey de la España Napoleónica en 1808, aunque no puedo llevársela cuando tuvo que huir tras la derrota de su ejército en 1813.“hará llorar a una emperatriz”: Dicen que Eugenia de Montijo, esposa del emperador Luis Napoleón Bonaparte, Napoleón III, lloró en el jardín de las Tullerías cuando vio la Peregrina colgando del cuello de la marquesa de Abercorn a cuyo marido se la había vendido Napoleón.“y perder la cabeza al príncipe de los inútiles”: Siracusa apunta que “no sería muy arriesgado calificar de “príncipe de los inútiles” al miembro de la Casa Real española que ofreció 20000 dólares por la Peregrina en la subasta de Nueva York, en 1969, y que acabó degollado en una pista de esquí en los Estados Unidos”.

“y aunque iluminará el estanque y cabalgará en los más bellos corceles, visitará los prostíbulos”: la perla estuvo unida durante años a un diamante llamado “el estanque” (así la llevaba Isabel de Borbón, la reina que la popularizó) y hay varios retratos ecuestres de reyes de España en los que luce la Peregrina. Respecto a los prostíbulos, cuentan que un día, la reina Isabel fue a buscar su joya y encontró sólo el Estanque; enojada, pidió explicaciones a su esposo, el rey Felipe VI, que la acabó hallando entre los pliegues de sus calzones. No sé si es cierto, pero sí es bien sabido que el monarca frecuentaba los prostíbulos de la Villa y Corte y que, allá donde iba, presumía de tan hermosa joya que todas las mujeres a su alrededor querían ver y tocar.“lucirá en fealdad” podría señalar a la segunda esposa de Felipe IV, Mariana de Austria, de la que dicen que era muy poco agraciada.“vencerá a las llamas”remitiría a que la Peregrina sobrevivió milagrosamente al incendio del Alcázar, en 1734. Mucho se perdió en aquel incendio, pero la perla quedó protegida por una vieja armadura de los tiempos de Pizarro.“cegará al bobo y ayudará a la prostituta”podría relacionarse con el rey Carlos IV y su esposa María Luisa de Parma, de la que decían que otros, además del monarca, calentaban su cama y él ni se enteraba (o prefería ignorarlo.)“tentará al ladrón y al águila herida”quizá haga referencia a que José Bonaparte, distinguido con la Gran Águila de la Legión de Honor, se prendó de la Peregrina y se la apropió, junto con otras joyas de los Borbones, al erigirse en rey de la España Napoleónica en 1808, aunque no puedo llevársela cuando tuvo que huir tras la derrota de su ejército en 1813.“hará llorar a una emperatriz”: Dicen que Eugenia de Montijo, esposa del emperador Luis Napoleón Bonaparte, Napoleón III, lloró en el jardín de las Tullerías cuando vio la Peregrina colgando del cuello de la marquesa de Abercorn a cuyo marido se la había vendido Napoleón.“y perder la cabeza al príncipe de los inútiles”: Siracusa apunta que “no sería muy arriesgado calificar de “príncipe de los inútiles” al miembro de la Casa Real española que ofreció 20000 dólares por la Peregrina en la subasta de Nueva York, en 1969, y que acabó degollado en una pista de esquí en los Estados Unidos”. “celará a otra reina y por todo ello, será condenada a ser devorada por el monstruo”:este último augurio podría referirse a una reina del cine, Elizabeth Taylor, que un día extravió la perla y la halló en la boca de su caniche. Es posible que el artesano inca no conociera esta raza canina europea y confundiera la mascota con un extraño ser, pero también cabe la posibilidad que la condena final de la Peregrina esté aún por llegar.Puede que hayas visto alguna fotografía de la reina Leticia o de su predecesora Sofía luciendo una perla similar. La Casa Real asegura que es la auténtica Peregrina, pero expertos en la materia coinciden en que no es la que se halló en aguas de Panamá a principios del siglo XVI, sino una que adquirió Alfonso XIII para regalársela a su esposa Victoria Eugenia al no poder recuperar la original. Te dejo aquí un interesante hilo que hay twitter sobre esta valiosa joya única en la historia y la "falsa Peregrina".

“celará a otra reina y por todo ello, será condenada a ser devorada por el monstruo”:este último augurio podría referirse a una reina del cine, Elizabeth Taylor, que un día extravió la perla y la halló en la boca de su caniche. Es posible que el artesano inca no conociera esta raza canina europea y confundiera la mascota con un extraño ser, pero también cabe la posibilidad que la condena final de la Peregrina esté aún por llegar.Puede que hayas visto alguna fotografía de la reina Leticia o de su predecesora Sofía luciendo una perla similar. La Casa Real asegura que es la auténtica Peregrina, pero expertos en la materia coinciden en que no es la que se halló en aguas de Panamá a principios del siglo XVI, sino una que adquirió Alfonso XIII para regalársela a su esposa Victoria Eugenia al no poder recuperar la original. Te dejo aquí un interesante hilo que hay twitter sobre esta valiosa joya única en la historia y la "falsa Peregrina".

Published on January 16, 2019 23:40

December 13, 2018

PIDE UN DESEO

Son muchas las ocasiones en las que la tradición o las supersticiones nos invitan a pedir un deseo: al soplar una pestaña que se nos ha caído, al atrapar un “angelito”, que en realidad es la semilla de diente de león, cuando vemos una estrella fugaz… Y, por supuesto, la que nos ofrece el día de nuestro cumpleaños al soplar las velas de la tarta. Todos lo hacemos, aunque no confiemos demasiado en que ese deseo se vaya a cumplir. Bueno, yo sí confío, la verdad.Pero... ¿por qué iba a cumplirse? ¿De dónde viene esta creencia?Debemos remontarnos a los griegos para hallar su origen, concretamente a los adoradores de Artemisa, la diosa de la Luna y de la caza. El sexto día de cada mes, celebraban una fiesta dedicada a esta diosa preparando una gran torta a base de harina y miel que adornaban con velas encendidas. Era una representación terrenal de la Luna, con su forma circular y el resplandor que emitía el fuego de las velas, cuya función era alejar a los malos espíritus. Cada deidad tenía su celebración, a diferencia de los simples mortales, que solo festejaban el día de su cumpleaños si eran cabeza de familia o alguien muy importante en la comunidad, igual que los romanos.Con la extensión del cristianismo, las fiestas de aniversario cesaron por completo. La Iglesia sostenía que todos nacemos con el alma manchada por el pecado original de Adán, por lo que no había motivo para celebrar el cumpleaños de nadie. Además, consideraban que cualquier tradición que proviniera de los griegos era una práctica pagana. Sin embargo, hacia el siglo IV, esa misma Iglesia inició estudios para determinar la fecha del nacimiento de Cristo, lo que marcó el comienzo de la celebración de la Navidad y con ella, la de los cumpleaños. Pero el tipo de celebración más similar a la actual fiesta de cumpleaños con tarta y velas para soplar , además de regalos, deriva de la que iniciaron los alemanes en el siglo XIII:la Kinderfeste.Dedicada específicamente a los más pequeños de la casa (kind es “niño” en alemán), una kinderfeste comenzaba al amanecer, cuando se despertaba al niño o niña con una torta coronada con velas encendidas. Y así las mantenían, sustituyendo las que se consumían hasta el momento del ágape familiar al atardecer. Entonces, y tras recibir los regalos de la familia, el homenajeado debía pedir un deseo en secreto y apagarlas de un solo soplido para que se cumpliera. Se decía que el humo de las velas se llevaba ese deseo hacia los cielos, donde se le concedería. Una pequeña diferencia con nuestras tartas de cumpleaños es que colocaban una vela más de las que equivalían a los años de la criatura. Esa vela de más representaba la "luz de la vida". Con el tiempo, los mayores también quisieron su “kinderfeste”, y en el siglo XV la mayoría de habitantes de Europa celebraban el día de su nacimiento. La torta no era ya de harina y miel, sino un dulce más elaborado. En el XVI hubo grandes avances en repostería (en Francia ya podías ser Maestro Pastelero) gracias a la introducción del azúcar y el cacao en el continente, y años más tarde, con el descubrimiento de la levadura comenzaron a sentarse las bases de la pastelería moderna.

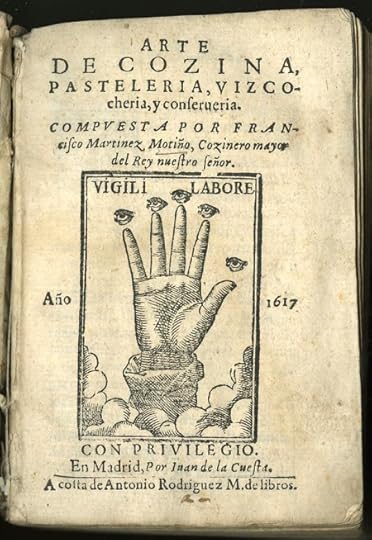

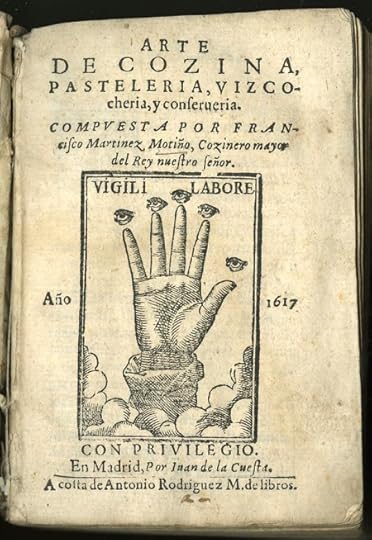

Pero el tipo de celebración más similar a la actual fiesta de cumpleaños con tarta y velas para soplar , además de regalos, deriva de la que iniciaron los alemanes en el siglo XIII:la Kinderfeste.Dedicada específicamente a los más pequeños de la casa (kind es “niño” en alemán), una kinderfeste comenzaba al amanecer, cuando se despertaba al niño o niña con una torta coronada con velas encendidas. Y así las mantenían, sustituyendo las que se consumían hasta el momento del ágape familiar al atardecer. Entonces, y tras recibir los regalos de la familia, el homenajeado debía pedir un deseo en secreto y apagarlas de un solo soplido para que se cumpliera. Se decía que el humo de las velas se llevaba ese deseo hacia los cielos, donde se le concedería. Una pequeña diferencia con nuestras tartas de cumpleaños es que colocaban una vela más de las que equivalían a los años de la criatura. Esa vela de más representaba la "luz de la vida". Con el tiempo, los mayores también quisieron su “kinderfeste”, y en el siglo XV la mayoría de habitantes de Europa celebraban el día de su nacimiento. La torta no era ya de harina y miel, sino un dulce más elaborado. En el XVI hubo grandes avances en repostería (en Francia ya podías ser Maestro Pastelero) gracias a la introducción del azúcar y el cacao en el continente, y años más tarde, con el descubrimiento de la levadura comenzaron a sentarse las bases de la pastelería moderna. Francisco Martínez Motiño, cocinero y jefe de cocina de Felipe II y que mantuvo el cargo hasta el reinado de Felipe IV, escribió en 1611 Arte de Cozina, Pasteleria, Vizcocheria y Conserveria, uno de los compendios más notables sobre gastronomía escritos en lengua española. Se reimprimió varias veces durante los siglos XVII y XVIII.No sé si te habías preguntado alguna vez por el origen de las fiestas de cumpleaños o el de las tartas con velas para soplar y pedir un deseo. Admito que yo no, y me surgió la pregunta cuando comencé a pensar en el argumento de la novela , porque se me ocurrió que la pareja protagonista hubiera nacido el mismo día, aunque en distintos años, y necesitaba esas tartas para crear el conflicto. Quizá te parezca absurdo que unos dulces puedan generar un problema, pero esta es una novela corta en la que no cabían grandes tramas de misterio, así que busqué una que fuera sencilla y la compliqué un poco. ¿Cómo lo hice? Dejaré que lo descubras al leer la historia de amor entre Juan y Elisa. Y, si ya la has leído, voy a darte una idea, ya que se acerca la navidad: ¿por qué no la incluyes en esa lista de regalos que ya debes de estar haciendo? Seguro que a alguien de tu familia le encantará que le obsequies con "el regalo más dulce".

Francisco Martínez Motiño, cocinero y jefe de cocina de Felipe II y que mantuvo el cargo hasta el reinado de Felipe IV, escribió en 1611 Arte de Cozina, Pasteleria, Vizcocheria y Conserveria, uno de los compendios más notables sobre gastronomía escritos en lengua española. Se reimprimió varias veces durante los siglos XVII y XVIII.No sé si te habías preguntado alguna vez por el origen de las fiestas de cumpleaños o el de las tartas con velas para soplar y pedir un deseo. Admito que yo no, y me surgió la pregunta cuando comencé a pensar en el argumento de la novela , porque se me ocurrió que la pareja protagonista hubiera nacido el mismo día, aunque en distintos años, y necesitaba esas tartas para crear el conflicto. Quizá te parezca absurdo que unos dulces puedan generar un problema, pero esta es una novela corta en la que no cabían grandes tramas de misterio, así que busqué una que fuera sencilla y la compliqué un poco. ¿Cómo lo hice? Dejaré que lo descubras al leer la historia de amor entre Juan y Elisa. Y, si ya la has leído, voy a darte una idea, ya que se acerca la navidad: ¿por qué no la incluyes en esa lista de regalos que ya debes de estar haciendo? Seguro que a alguien de tu familia le encantará que le obsequies con "el regalo más dulce".

Pero el tipo de celebración más similar a la actual fiesta de cumpleaños con tarta y velas para soplar , además de regalos, deriva de la que iniciaron los alemanes en el siglo XIII:la Kinderfeste.Dedicada específicamente a los más pequeños de la casa (kind es “niño” en alemán), una kinderfeste comenzaba al amanecer, cuando se despertaba al niño o niña con una torta coronada con velas encendidas. Y así las mantenían, sustituyendo las que se consumían hasta el momento del ágape familiar al atardecer. Entonces, y tras recibir los regalos de la familia, el homenajeado debía pedir un deseo en secreto y apagarlas de un solo soplido para que se cumpliera. Se decía que el humo de las velas se llevaba ese deseo hacia los cielos, donde se le concedería. Una pequeña diferencia con nuestras tartas de cumpleaños es que colocaban una vela más de las que equivalían a los años de la criatura. Esa vela de más representaba la "luz de la vida". Con el tiempo, los mayores también quisieron su “kinderfeste”, y en el siglo XV la mayoría de habitantes de Europa celebraban el día de su nacimiento. La torta no era ya de harina y miel, sino un dulce más elaborado. En el XVI hubo grandes avances en repostería (en Francia ya podías ser Maestro Pastelero) gracias a la introducción del azúcar y el cacao en el continente, y años más tarde, con el descubrimiento de la levadura comenzaron a sentarse las bases de la pastelería moderna.

Pero el tipo de celebración más similar a la actual fiesta de cumpleaños con tarta y velas para soplar , además de regalos, deriva de la que iniciaron los alemanes en el siglo XIII:la Kinderfeste.Dedicada específicamente a los más pequeños de la casa (kind es “niño” en alemán), una kinderfeste comenzaba al amanecer, cuando se despertaba al niño o niña con una torta coronada con velas encendidas. Y así las mantenían, sustituyendo las que se consumían hasta el momento del ágape familiar al atardecer. Entonces, y tras recibir los regalos de la familia, el homenajeado debía pedir un deseo en secreto y apagarlas de un solo soplido para que se cumpliera. Se decía que el humo de las velas se llevaba ese deseo hacia los cielos, donde se le concedería. Una pequeña diferencia con nuestras tartas de cumpleaños es que colocaban una vela más de las que equivalían a los años de la criatura. Esa vela de más representaba la "luz de la vida". Con el tiempo, los mayores también quisieron su “kinderfeste”, y en el siglo XV la mayoría de habitantes de Europa celebraban el día de su nacimiento. La torta no era ya de harina y miel, sino un dulce más elaborado. En el XVI hubo grandes avances en repostería (en Francia ya podías ser Maestro Pastelero) gracias a la introducción del azúcar y el cacao en el continente, y años más tarde, con el descubrimiento de la levadura comenzaron a sentarse las bases de la pastelería moderna. Francisco Martínez Motiño, cocinero y jefe de cocina de Felipe II y que mantuvo el cargo hasta el reinado de Felipe IV, escribió en 1611 Arte de Cozina, Pasteleria, Vizcocheria y Conserveria, uno de los compendios más notables sobre gastronomía escritos en lengua española. Se reimprimió varias veces durante los siglos XVII y XVIII.No sé si te habías preguntado alguna vez por el origen de las fiestas de cumpleaños o el de las tartas con velas para soplar y pedir un deseo. Admito que yo no, y me surgió la pregunta cuando comencé a pensar en el argumento de la novela , porque se me ocurrió que la pareja protagonista hubiera nacido el mismo día, aunque en distintos años, y necesitaba esas tartas para crear el conflicto. Quizá te parezca absurdo que unos dulces puedan generar un problema, pero esta es una novela corta en la que no cabían grandes tramas de misterio, así que busqué una que fuera sencilla y la compliqué un poco. ¿Cómo lo hice? Dejaré que lo descubras al leer la historia de amor entre Juan y Elisa. Y, si ya la has leído, voy a darte una idea, ya que se acerca la navidad: ¿por qué no la incluyes en esa lista de regalos que ya debes de estar haciendo? Seguro que a alguien de tu familia le encantará que le obsequies con "el regalo más dulce".

Francisco Martínez Motiño, cocinero y jefe de cocina de Felipe II y que mantuvo el cargo hasta el reinado de Felipe IV, escribió en 1611 Arte de Cozina, Pasteleria, Vizcocheria y Conserveria, uno de los compendios más notables sobre gastronomía escritos en lengua española. Se reimprimió varias veces durante los siglos XVII y XVIII.No sé si te habías preguntado alguna vez por el origen de las fiestas de cumpleaños o el de las tartas con velas para soplar y pedir un deseo. Admito que yo no, y me surgió la pregunta cuando comencé a pensar en el argumento de la novela , porque se me ocurrió que la pareja protagonista hubiera nacido el mismo día, aunque en distintos años, y necesitaba esas tartas para crear el conflicto. Quizá te parezca absurdo que unos dulces puedan generar un problema, pero esta es una novela corta en la que no cabían grandes tramas de misterio, así que busqué una que fuera sencilla y la compliqué un poco. ¿Cómo lo hice? Dejaré que lo descubras al leer la historia de amor entre Juan y Elisa. Y, si ya la has leído, voy a darte una idea, ya que se acerca la navidad: ¿por qué no la incluyes en esa lista de regalos que ya debes de estar haciendo? Seguro que a alguien de tu familia le encantará que le obsequies con "el regalo más dulce".

Published on December 13, 2018 00:40

November 28, 2018

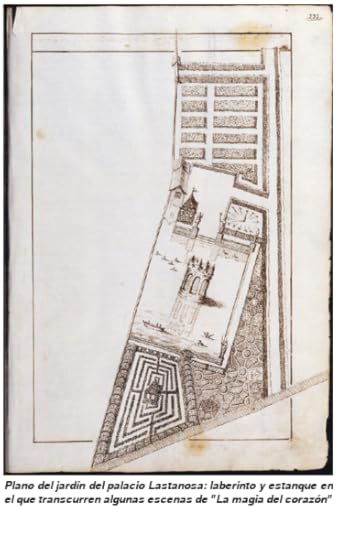

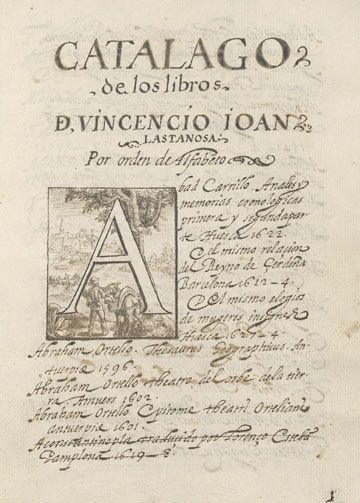

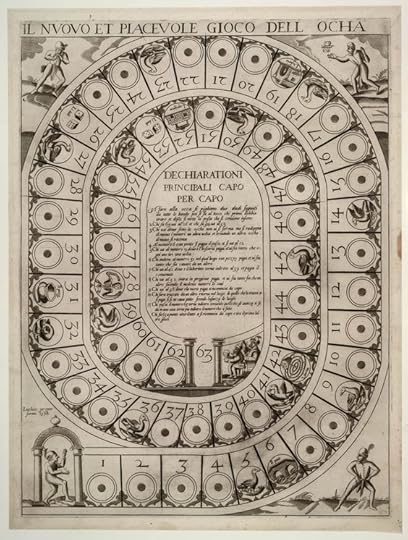

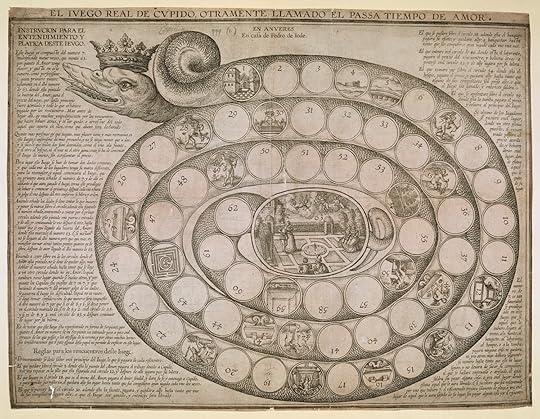

JUAN DE LASTANOSA: un coleccionista de Huesca en "La magia del corazón"