Orang Pertama Tunggal

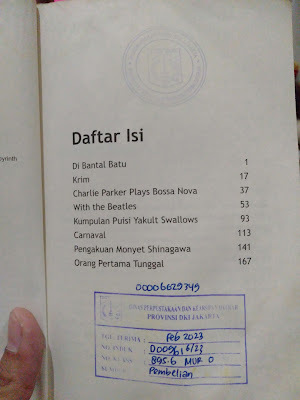

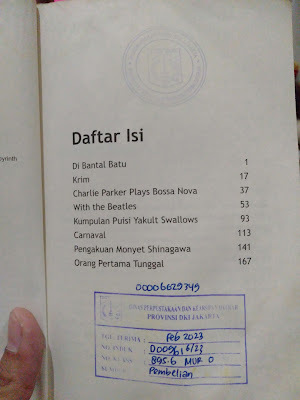

Saya baru selesai membaca kumpulan cerpen Murakami yang berjudul Orang Pertama Tunggal. Seperti biasa, karakter-karakter ciptaannya terasa ganjil. Dan seperti biasa, ia meninggalkan pembaca dengan pertanyaan-pertanyaan eksistensial.

Di Bantal Batu bercerita tentang kesepian. Tentang sebuah Tanka yang ditulis seorang perempuan yang karakter "Aku" kenal belasan tahun lalu, saat usianya baru 19 tahun. Membaca Di Bantal Batu membuat saya teringat pada alegori tentang pencarian diri. Tentang kematian, tentang orang-orang dari masa lalu yang kini tak lagi jelas keberadaannya. Tentang kenangan yang samar, yang datang seperti bayangan dan hilang begitu saja.

Krim adalah kisah tentang kekosongan—bagaimana hidup bisa menjerumuskan kita ke dalam sebuah momen yang tampak sama sekali tidak berarti. Namun, justru dari ketidakberartian itu lahir sebuah paradoks. Kita tiba-tiba mengerti “krim dari krim”—inti dari inti, intisari kehidupan. Dan setelah inti itu ditemukan, segala hal lain dalam hidup terasa sepele.

Charlie Parker Plays Bossa Nova berbicara tentang upaya untuk bersahabat dengan kematian. Atau mungkin lebih tepatnya, menanyakan hal yang paling penting dalam hidup: bagaimana rasanya mati muda, ketika segalanya baru saja dimulai? “Coba bayangkan, bagaimana jika mati di usia 34 tahun?” Ada kebetulan yang ganjil, ada warna musik jazz yang kaya. Permainan kata Murakami terasa nyata—karena ia melukiskan sesuatu yang abstrak, sambil mengkonkritkan abstraksi musik yang sesungguhnya tidak pernah ada, apalagi bisa didengar. Imajinasi yang mustahil, namun kita diajak untuk percaya. Karena kebohongan sastra, adalah kebohongan yang layak dipercayai.

With the Beatles mungkin adalah satu-satunya cerita yang sulit saya tebak arahnya. Awalnya saya kira Murakami hendak meringkas gejolak tahun-tahun The Beatles: warna, politik, huru-hara, dan semua yang menyertainya. Namun, semakin ke tengah, arah cerita justru berbelok ke sesuatu yang tak terduga: pertemuan dengan kakak laki-laki pacarnya, yang menderita kehilangan ingatan parsial. Mati-matian saya coba mengaitkannya dengan The Beatles, dengan Murakami, dengan gadis penyuka album The Beatles yang muncul di awal cerita. Tapi saya tidak menemukan alegori, metafora, atau kaitan apa pun yang mudah ditangkap. Mungkin saya kurang teliti. Atau mungkin pengetahuan saya tentang mereka terlalu tipis. Yang tersisa hanyalah alur yang maju bertahun kemudian setelah kejadian di masa lalu yang jauh, sangat khas Murakami —kaitan yg kadang ganjil antara masa lalu yang jauh dan masa kini. Betapa satu pertemuan yang sederhana di masa lalu bisa hadir kembali bertahun-tahun kemudian, bahkan dalam detail yang terkecil. Betapa anehnya ingatan.

Kumpulan Puisi Yakult Swallows adalah kisah paling ringan dan jenaka. Murakami seolah ingin bersenang-senang, bermain-main dengan pembacanya. Mereka yang sudah beberapa kali membaca karyanya tentu tahu: kadang ia menaruh kelucuan, atau menyelipkan komedi gelap, satir, bahkan slapstik. Dengan kelakuan konyol para karakternya, ia menghadirkan hiburan yang terkadang tidak kita duga. Namun, dalam cerita ini, nuansanya dibuat sederhana, seolah tanpa teka-teki. Membacanya seperti membuka buku harian Murakami sendiri—kita dibawa ke dalam kesehariannya yang apa adanya. Bahkan ia menamakan karakter aku dengan Haruki Murakami si penulis. Mungkin memang inilah caranya berbicara langsung dengan pembaca. Dan pada akhirnya, dengan santai ia menutup kisah ini: “Maaf. Anu, ini bir hitam semua.”

Carnaval dimulai dengan janji yang menarik tentang tampilan luar dan dalam manusia. Murakami membuka kisahnya dengan penggambaran seorang perempuan yang buruk rupa, ia sengaja menggunakan kosa kata yang kasar, seolah ingin membawa kita lebih dekat pada inti kemanusiaan.

Di tengah cerita, Murakami banyak menyinggung Carnaval, sebuah gubahan piano karya Schumann. Ia menggambarkannya dengan begitu detail dan hidup, hingga pembaca terdorong untuk ikut mendengarkan nada-nadanya seperti yang dialami oleh tokoh “Aku.” Dalam gema musik itu, Carnaval berubah menjadi alegori tentang manusia, tentang bagaimana kita semua, sadar atau tidak, hidup di balik topeng yang kita ciptakan sendiri.

Dan pada akhirnya, Murakami dengan sengaja menggantung cerita itu — tidak memberi jawaban, hanya meninggalkan pertanyaan retoris: “Kebahagiaan, bukankah pada akhirnya hanyalah sesuatu yang relatif?”

Pengakuan Monyet Shinagawa adalah satu-satunya cerpen dalam kumpulan ini yang sudah pernah saya baca sebelumnya. Kisahnya sederhana, runtut, dan cenderung populer. Namun sekali lagi, kita menjumpai gaya khas Murakami yang memadukan realitas dengan sesuatu yang samar, antara yang nyata dan yang mustahil. Makna serta pesan yang ingin disampaikan pun relatif mudah dicerna oleh pembaca kebanyakan.

Meski tidak seringan Kumpulan Puisi Yakult Swallows, cerita tentang seekor monyet yang bisa berbicara terasa ringan dan menarik. Ia membuat kita penasaran, menebak-nebak alegori macam apa yang ingin diungkap Murakami kali ini. Di akhir kisah, kita disodorkan tema yang sungguh universal; tentang cinta. Tentang perasaan yang murni, yang ironisnya justru dialami oleh seekor monyet. Apakah ini dasar dari istilah cinta monyet? Entahlah. Tapi barangkali, Murakami hanya ingin menunjukkan bahwa cinta, betapapun ganjil bentuknya, selalu lahir dari kerinduan akan diakui, dimengerti, dan diterima.

Sementara itu, Orang Pertama Tunggal, cerpen yang menjadi judul utama kumpulan ini, hadir sebagai penutup. Sekali lagi, alegori dan metafora yang menjadi kekuatan tulisan Murakami tampak gemilang. Di sini, simbolisme mencapai puncaknya: kejadian ajaib, suasana ganjil, dan kondisi supranatural berpadu menjadi ruang refleksi antara mimpi dan kesadaran. Realisme magis dan surealisme kembali hadir, bukan sekadar gaya, tetapi cara Murakami menjelaskan yang tak bisa dijelaskan.

Begitulah akhirnya saya membaca kembali cerpen-cerpen Murakami, setelah sebelumnya menelusuri Lelaki-Lelaki Tanpa Perempuan. Dengan bahasa yang sederhana namun puitis, ia menulis tentang kesepian, kehampaan, dan cinta yang bersembunyi di antara hal-hal kecil: pertemuan kembali dengan seseorang dari masa lalu, sepotong musik jazz atau gubahan piano, atau seekor monyet yang berbicara. Semua tampak absurd, tapi justru di situlah kehidupan menemukan maknanya.

Murakami, seperti selalu, tidak menawarkan jawaban. Ia hanya membuka ruang sunyi agar pembaca bisa mendengar gema dirinya sendiri. Barangkali itu inti dari seluruh kisah dalam Orang Pertama Tunggal; bahwa pada akhirnya, kita semua hanyalah suara yang mencoba menjelaskan kesepian dengan bahasa yang tak pernah cukup.

Di Bantal Batu bercerita tentang kesepian. Tentang sebuah Tanka yang ditulis seorang perempuan yang karakter "Aku" kenal belasan tahun lalu, saat usianya baru 19 tahun. Membaca Di Bantal Batu membuat saya teringat pada alegori tentang pencarian diri. Tentang kematian, tentang orang-orang dari masa lalu yang kini tak lagi jelas keberadaannya. Tentang kenangan yang samar, yang datang seperti bayangan dan hilang begitu saja.

Krim adalah kisah tentang kekosongan—bagaimana hidup bisa menjerumuskan kita ke dalam sebuah momen yang tampak sama sekali tidak berarti. Namun, justru dari ketidakberartian itu lahir sebuah paradoks. Kita tiba-tiba mengerti “krim dari krim”—inti dari inti, intisari kehidupan. Dan setelah inti itu ditemukan, segala hal lain dalam hidup terasa sepele.

Charlie Parker Plays Bossa Nova berbicara tentang upaya untuk bersahabat dengan kematian. Atau mungkin lebih tepatnya, menanyakan hal yang paling penting dalam hidup: bagaimana rasanya mati muda, ketika segalanya baru saja dimulai? “Coba bayangkan, bagaimana jika mati di usia 34 tahun?” Ada kebetulan yang ganjil, ada warna musik jazz yang kaya. Permainan kata Murakami terasa nyata—karena ia melukiskan sesuatu yang abstrak, sambil mengkonkritkan abstraksi musik yang sesungguhnya tidak pernah ada, apalagi bisa didengar. Imajinasi yang mustahil, namun kita diajak untuk percaya. Karena kebohongan sastra, adalah kebohongan yang layak dipercayai.

With the Beatles mungkin adalah satu-satunya cerita yang sulit saya tebak arahnya. Awalnya saya kira Murakami hendak meringkas gejolak tahun-tahun The Beatles: warna, politik, huru-hara, dan semua yang menyertainya. Namun, semakin ke tengah, arah cerita justru berbelok ke sesuatu yang tak terduga: pertemuan dengan kakak laki-laki pacarnya, yang menderita kehilangan ingatan parsial. Mati-matian saya coba mengaitkannya dengan The Beatles, dengan Murakami, dengan gadis penyuka album The Beatles yang muncul di awal cerita. Tapi saya tidak menemukan alegori, metafora, atau kaitan apa pun yang mudah ditangkap. Mungkin saya kurang teliti. Atau mungkin pengetahuan saya tentang mereka terlalu tipis. Yang tersisa hanyalah alur yang maju bertahun kemudian setelah kejadian di masa lalu yang jauh, sangat khas Murakami —kaitan yg kadang ganjil antara masa lalu yang jauh dan masa kini. Betapa satu pertemuan yang sederhana di masa lalu bisa hadir kembali bertahun-tahun kemudian, bahkan dalam detail yang terkecil. Betapa anehnya ingatan.

Kumpulan Puisi Yakult Swallows adalah kisah paling ringan dan jenaka. Murakami seolah ingin bersenang-senang, bermain-main dengan pembacanya. Mereka yang sudah beberapa kali membaca karyanya tentu tahu: kadang ia menaruh kelucuan, atau menyelipkan komedi gelap, satir, bahkan slapstik. Dengan kelakuan konyol para karakternya, ia menghadirkan hiburan yang terkadang tidak kita duga. Namun, dalam cerita ini, nuansanya dibuat sederhana, seolah tanpa teka-teki. Membacanya seperti membuka buku harian Murakami sendiri—kita dibawa ke dalam kesehariannya yang apa adanya. Bahkan ia menamakan karakter aku dengan Haruki Murakami si penulis. Mungkin memang inilah caranya berbicara langsung dengan pembaca. Dan pada akhirnya, dengan santai ia menutup kisah ini: “Maaf. Anu, ini bir hitam semua.”

Carnaval dimulai dengan janji yang menarik tentang tampilan luar dan dalam manusia. Murakami membuka kisahnya dengan penggambaran seorang perempuan yang buruk rupa, ia sengaja menggunakan kosa kata yang kasar, seolah ingin membawa kita lebih dekat pada inti kemanusiaan.

Di tengah cerita, Murakami banyak menyinggung Carnaval, sebuah gubahan piano karya Schumann. Ia menggambarkannya dengan begitu detail dan hidup, hingga pembaca terdorong untuk ikut mendengarkan nada-nadanya seperti yang dialami oleh tokoh “Aku.” Dalam gema musik itu, Carnaval berubah menjadi alegori tentang manusia, tentang bagaimana kita semua, sadar atau tidak, hidup di balik topeng yang kita ciptakan sendiri.

Dan pada akhirnya, Murakami dengan sengaja menggantung cerita itu — tidak memberi jawaban, hanya meninggalkan pertanyaan retoris: “Kebahagiaan, bukankah pada akhirnya hanyalah sesuatu yang relatif?”

Pengakuan Monyet Shinagawa adalah satu-satunya cerpen dalam kumpulan ini yang sudah pernah saya baca sebelumnya. Kisahnya sederhana, runtut, dan cenderung populer. Namun sekali lagi, kita menjumpai gaya khas Murakami yang memadukan realitas dengan sesuatu yang samar, antara yang nyata dan yang mustahil. Makna serta pesan yang ingin disampaikan pun relatif mudah dicerna oleh pembaca kebanyakan.

Meski tidak seringan Kumpulan Puisi Yakult Swallows, cerita tentang seekor monyet yang bisa berbicara terasa ringan dan menarik. Ia membuat kita penasaran, menebak-nebak alegori macam apa yang ingin diungkap Murakami kali ini. Di akhir kisah, kita disodorkan tema yang sungguh universal; tentang cinta. Tentang perasaan yang murni, yang ironisnya justru dialami oleh seekor monyet. Apakah ini dasar dari istilah cinta monyet? Entahlah. Tapi barangkali, Murakami hanya ingin menunjukkan bahwa cinta, betapapun ganjil bentuknya, selalu lahir dari kerinduan akan diakui, dimengerti, dan diterima.

Sementara itu, Orang Pertama Tunggal, cerpen yang menjadi judul utama kumpulan ini, hadir sebagai penutup. Sekali lagi, alegori dan metafora yang menjadi kekuatan tulisan Murakami tampak gemilang. Di sini, simbolisme mencapai puncaknya: kejadian ajaib, suasana ganjil, dan kondisi supranatural berpadu menjadi ruang refleksi antara mimpi dan kesadaran. Realisme magis dan surealisme kembali hadir, bukan sekadar gaya, tetapi cara Murakami menjelaskan yang tak bisa dijelaskan.

Begitulah akhirnya saya membaca kembali cerpen-cerpen Murakami, setelah sebelumnya menelusuri Lelaki-Lelaki Tanpa Perempuan. Dengan bahasa yang sederhana namun puitis, ia menulis tentang kesepian, kehampaan, dan cinta yang bersembunyi di antara hal-hal kecil: pertemuan kembali dengan seseorang dari masa lalu, sepotong musik jazz atau gubahan piano, atau seekor monyet yang berbicara. Semua tampak absurd, tapi justru di situlah kehidupan menemukan maknanya.

Murakami, seperti selalu, tidak menawarkan jawaban. Ia hanya membuka ruang sunyi agar pembaca bisa mendengar gema dirinya sendiri. Barangkali itu inti dari seluruh kisah dalam Orang Pertama Tunggal; bahwa pada akhirnya, kita semua hanyalah suara yang mencoba menjelaskan kesepian dengan bahasa yang tak pernah cukup.

Published on October 08, 2025 04:08

No comments have been added yet.