Kevin Cordero's Blog

July 8, 2025

De trabajador social a autor de novela negra caribeña.

Antes de ser autor de novela negra, Kevin Cordero fue muchas cosas: trabajador social, melómano empedernido, observador y narrador del pasado. Hoy es el creador del detective Máximo Falcón, un sabueso con gabán arrugada y conciencia que deambula por un Puerto Rico en sombras. Pero las raíces de esa ficción están sembradas en lo real. En esta conversación, Kevin abre las puertas de su mundo y nos deja ver el corazón que late detrás del crimen.

1. Para quienes no te conocen, ¿quién es Kevin Cordero? ¿Cómo te defines hoy en día?

Yo diría que Kevin es un cazapasados. Un observador minucioso que busca encajar su mundo de ficción en la historia de nuestro país, quizá para entenderla mejor y divertirse a la vez. El presente (el que estamos viviendo) es cada vez acelerado, en movimiento constante, por lo que lo hace muy impredecible. Con el pasado no pasa eso, porque está quieto. De chico, ya en la etapa de la adolescencia, recuerdo interesarme mucho por las cosas del pasado. Me pasaba con la música, películas, programas de televisión, incluyendo hasta las historias que me contaban familiares y cercanos.

2. Tu carrera comenzó como trabajador social. ¿Qué experiencias o momentos vividos en esa profesión te marcaron y aún resuenan en tu escritura?

En esta profesión he tenido bastantes experiencias, tanto buenas y malas en los escenarios que he estado. Unas de satisfacción por los logros que el sistema cliente o participantes lograron gracias a las herramientas ofrecidas. De igual forma, he tenido otras tantas que naturalmente me ha llevado momentos de arremangarse la camisa y duplicar esfuerzos. Diría que también ha tovado muchos momentos de reflexión sobre el desempeño y la ejecución. Uno siempre está en constante formación. Cabe mencionar que la profesión me ha permitido afinar y crear una mirada aguda en cuanto al comportamiento humano y las posibles patologías sociales. Pero he aprendido a usar un sombrero distinto para ambos oficios. De momento, esa fórmula me ha ayudado. Creo que si uso ambos sombreros a la vez no funcionaría igual. Prefiero mantener ambas cosas en el mejor equilibrio posible, aunque creativamente escriba sobre el caos.

3. ¿Cómo nace tu interés por la novela negra? ¿Hubo algún libro, película o autor que te empujó hacia ese camino?

La razón tiene título con nombre y apellido. Se llama El Largo Adiós de Raymond Chandler. Recuerdo haberla leído para fechas del 2018. Se dice que es la novela prolífica del autor. Diría que hasta la más ambiciosa. A lo largo en que he leído el resto de sus obras así lo he confirmado. El Largo Adiós fue la primera novela negra que leí de Chandler. Cuando la acabé y experimenté las sensaciones que tuve al cerrar el libro me pregunté si en Puerto Rico se había escrito esta clase de novela o género literario. Así que por ignorancia me puse a escribir, con bastante influencia de Raymond y al mismo tiempo buscando autores puertorriqueños que hayan escrito novela negra. Descubrí que se ha escrito, pero muy poco inclinada a la novela negra. Así que por ahí encontré una oportunidad en la que creí que podía contar algo interesante. Al menos así lo iba viendo cuando comencé a escribir este tipo de género. Otra cosa que me llamó la atención de Chandler, es que antes de ser autor de novela negra y guionista de cine, escribió poesía. No fue algo en lo que destacó, pero me identifiqué al instante, porque empecé prácticamente escribiendo poemas. Llegué a publicar algo de eso, pero no es algo de lo que hoy me sienta a gusto escribiendo. Chandler dijo en algún momento en cuanto a escribir poesía que «por algo siempre se debe comenzar.» Y creo que tiene razón.

4. Eres melómano y coleccionista de discos en vinilo. ¿Qué papel juega la música en tu vida y en tu proceso creativo?

Y la de discos que me falta por tener en la colección… Pero de momento tengo algunos que les tengo mucho cariño. Creo que la música siempre tiene importancia para todo. Incluso para la identificar de una época hay ciertas sonoridades que te hacen remontarte a la época, o también marca el estilo de vida de una persona, e incluso te puede decir el contexto social e histórico. En mi carácter individual, yo busco sonidos que me hagan tener una experiencia personal. Supongo que es una mezcla con elementos de sonidos y letras con ideas abstractas o metafóricas. Yo creo estar convencido que la música, al menos la que es de mi gusto, me ha ayudado a no solo escucharla, sino entenderla y desentrañarla. No te niego que he oído Miles Davis, César Concepción y la Sonora Matancera mientras escribo de una época lejana a la mía. La música es la máquina del tiempo más cercana que tenemos a la mano. Supongo que eso me ha ayudado a crearme en la imaginación escenarios de esos tiempos de antaño. Al menos es una herramienta útil. No siempre escribo oyendo música, pero acudo a ella cuando sienta la necesidad con alguna escena de Falcón.

5. Máximo Falcón es un detective que parece salido de una vieja cinta noir, pero camina por las calles de Puerto Rico. ¿Cómo nace Falcón? ¿Tiene algo de ti?

Falcón para mí nace un 21 de septiembre. Nace inicialmente como una forma terapéutica en trabajar el duelo ante el fallecimiento de un ser querido. Su pérdida tuvo mucho significado en un momento en que ya estaba muy interesado en escribir novela negra. Él tiene similitudes conmigo, pero Falcón es de otro tiempo, distinto al mío, él ya tiene su personalidad y modo de ver la vida que no veo igual. Y eso está bien. Uno no siempre debe permitirse que tus personajes sean uno mismo, aunque sea una parte de ti. Sino, ¿para qué me serviría el proceso de estudio e investigación? Pues por eso decidimos él y yo tener línea telefónica del tiempo, en la que nos llamamos y él me cuente sus historias. Yo simplemente lo escucho y le pregunto cosas que pueden estar fuera de mi comprensión. Confío en su criterio como contador de historias, porque él ha vivido más que yo. No confío mucho en su trabajo como detective privado, pero ya ese es otro asunto del que me aprovecho de sus erratas para la trama.

6. Tus novelas están ambientadas en Puerto Rico en los años 50. ¿Por qué esa época? ¿Qué te atrae de ese contexto histórico?

Porque en este tiempo pasaban muchas cosas interesantes y que no se llegaron a contar en novela negra. Pienso que en gran parte ha sido por el rechazo a la autoridad policíaca y la represión del Estado en un momento en que se perseguían a las personas por sus ideas. Un ejemplo claro lo fue el establecimiento de la Ley Mordaza, la masacre de Ponce en los años 30’s, los arrestos masivos en octubre del 1950 sin un debido proceso justo para todos los afectados. Ahí está también el asesinato de los dos jóvenes en el Cerro Maravilla en la década de los 70’s. Podemos ver que a lo largo de nuestra historia han surgido eventos donde se ha cuestionado los procesos policiales y la ejecución del Estado. Durante estas décadas, resaltaron obras literarias, aunque con una perspectiva de reafirmar la identidad puertorriqueña, el amor a la patria y la añoranza a un cambio social que lograra definir nuestro problema territorial. No digo ni creo que eso estuvo mal, pues muchas de estas obras han influenciado a mantener nuestra identidad pese a la imposición colonial. Me atrevería a decir que escribir sobre estas temáticas en aquellos tiempos era un acto de valentía, pues en momentos en que se prohibía hablar de otro destino para Puerto Rico, autores e intelectuales dejaron obras entrañables a manera de resistencia a la norteamericanización y un fuerte rechazo al coloniaje. Yo pretendo decir quizá lo mismo desde una mirada más cruda, sin censura, mostrando policías corruptos, un detective que fue parte de esos eventos y que sabe bien que no puede salvar el día, porque no sabe si pueda salvarse a sí mismo.

7. ¿Qué tan importante es para ti la verosimilitud caribeña en tus historias?

Creo que nos ayuda a comprender de dónde venimos y hasta dónde hemos llegado. Ciertamente hablamos español por la gran influencia de España en su conquista a lo largo de casi toda América. Pero sabemos que el Caribe tiene algo que quizá no hubo en su momento en el resto de Hispanoamérica. Nuestra ubicación geográfica era un punto estratégico-militar y comercial. Somos una zona privilegiada y que no hemos logrado comprender del todo. Ahí está claramente el interés de Estados Unidos de Norteamérica le pidiera a España que nos entregara junto con otros países como lo fue Cuba, además de Guam y Filipinas en el Tratado de París. Esas cosas no las digo por odio ni rencor a algún país en particular. Es la historia, y eso debería invitar a pensar a dónde deberíamos ir y a dónde no regresar. Tú no vuelves con la chica o el chico que te trata mal. Pues a buen entendedor…

8. En tu obra hay una clara crítica social. ¿Qué temas o injusticias sientes que necesitas abordar a través del género policial?

Creo que lo dejo saber en cada caso de Falcón. Pero más allá de la corrupción policíaca, abuso de poder o crímenes pasionales, me interesa mostrar una parte de la condición humana: la envidia, la decadencia moral, la codicia, la búsqueda desesperada por el poder, incluso la lujuria y el deseo por lo prohibido o lo ajeno. Podría decir hasta el amor de algo que no corresponde. Diría que son temas propiamente de la novela negra que no se dicen tan simple, sino que se muestra mediante el comportamiento de los personajes y sus acciones. Ahí está el mismo Falcón. Tiene sus propias creencias y bien definidas. Pero alguien tan duro y cínico como él puede también equivocarse y caer en las garras de alguna mujer ajena.

9. ¿Cuál ha sido el mayor reto en este camino como escritor independiente? ¿Y la mayor satisfacción hasta ahora?

La visibilidad como autor independiente, el exponerse en foros literarios e incluso la publicidad. Por fortuna, las redes sociales han ayudado a exponerme y así tener oportunidad de abrirme a un público amplio. Algo que me enorgullece mucho, es que me han escrito o parado de frente para decirme que mis historias han sido de las primeras del género que han leído y que quieren continuar leyendo sobre este tipo de novelas. Eso me ubica en una posición de mucha modestia, porque sé que he escrito para que se me lea, pero escribí inicialmente porque amo este tipo de novelas. Yo realmente estoy en deuda con esas personas y quienes primeramente me permitieron espacio para mostrar que también se puede escribir otra clase de novelas en Puerto Rico. Que no es cosa solamente del mundo anglosajón. Que los detectives también dicen «carajo» en español, que no se las saben todas y que también pueden equivocarse.

10. Sabemos que planeas una saga del detective Falcón. ¿Qué podemos esperar en las próximas entregas?

Me interesa continuar escribiendo historias de Falcón. Esa línea de la que hablé anteriormente sigue abierta entre él y yo. Nos continuamos comunicando. La idea es trazar toda la década de los años 50’s con sus altas y bajas, por supuesto. Todo dependerá hasta dónde me lo querrá contar el sabueso de Falcón. Yo estoy dispuesto a asumir la responsabilidad en continuar siendo su filtro narrativo.

11. Por último, si Falcón pudiera darte un consejo —o una advertencia—, ¿qué crees que te diría?

Me advirtió que si morirá, que al menos le deje saber para hacer los arreglos fúnebres. Pero eso depende también de él…

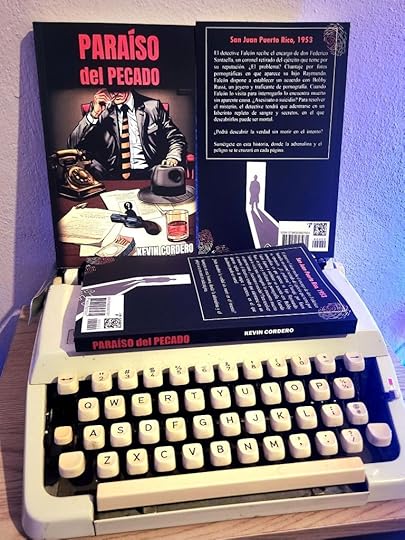

Paraíso del Pecado y Bolero de la Muerte se encuentran disponibles en librerías locales y librerías online. Ambas novelas están publicadas en Amazon en formato físico y digital.

May 9, 2025

El Sueño Eterno y el Paraíso del Pecado: dos noir con aire duro

Por: Kevin Cordero

Detective Falcón

Detective Falcón

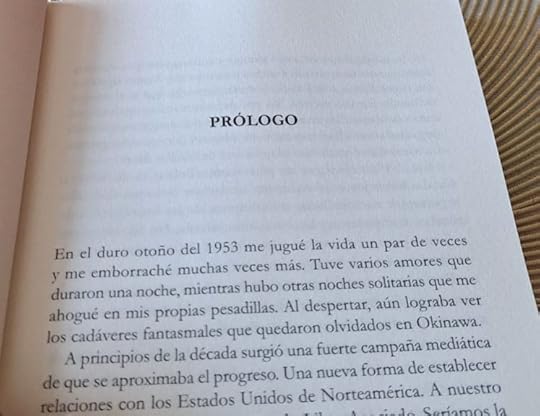

En las sombras húmedas de San Juan, entre el aroma del salitre y el humo de cigarrillos mentolados, camina Máximo Falcón. No es un detective cualquiera. No lleva gabardina por estilo, sino por necesidad. No observa con distancia irónica como el detective Philip Marlowe de Raymond Chandler, sino con la rabia del que conoce de cerca la podredumbre que lo rodea. Y es que Paraíso del Pecado, la novela noir de Kevin Cordero, no se limita a rendir tributo a los clásicos del género: los reinventa desde el Caribe.

Una herencia bien leída

El aliento de Raymond Chandler está presente desde la primera página. La estructura clásica del noir, el protagonista desencantado, la femme fatale, la ciudad corrupta y la muerte como hilo conductor. Pero si bien El sueño eterno se mueve en la niebla moral de Los Ángeles, Paraíso del Pecado transpira sudor, ron y memoria colonial. El detective Falcón es tanto heredero de Marlowe como hijo legítimo del trauma puertorriqueño.

Cordero toma el molde norteamericano y lo adapta con maestría: la isla en los años 50 no es un escenario, es un personaje. Un país que se debate entre el sueño americano y el desencanto político. Donde los secretos no solo se ocultan en las sábanas, sino también en los archivos del Estado.

Máximo Falcón: un detective con cicatrices

Falcón es un tipo duro, claro. Pero no es el tipo duro hollywoodense. Es un veterano de Okinawa, un exagente de la Policía Secreta que renegó de la persecución a los nacionalistas. Su cinismo no es pose: es defensa. Es sarcasmo como escudo. Su código moral no lo convierte en héroe, pero lo separa de los carroñeros. Cordero no lo romantiza; lo muestra tan vulnerable como letal. Y eso lo vuelve inolvidable.

Erotismo, decadencia y poder

La presencia femenina no se reduce a clichés. Paulina De Santaella —la pelirroja magnética que observa desde lo alto— no es solo objeto de deseo. Es motor de tensión. El erotismo no es decorado, es conflicto, es peligro, es lenguaje de poder. Como en Chandler, el deseo lleva al abismo. Pero Cordero lo narra con un filo más crudo, más carnal, más colonial.

Puerto Rico como noir

La ciudad, como en todo buen noir, es reflejo del alma enferma de sus habitantes. Pero en Paraíso del Pecado, San Juan no es solo escenario sórdido. Es la expresión de un sistema político podrido, de una modernidad impuesta a palos y billetes, de un país “Estado Libre Asociado” donde todo el mundo está asociado con algo turbio.

Cordero logra lo que muy pocos autores del Caribe han hecho con el género: usar la estructura del noir para denunciar una historia concreta, sin que la historia deje de entretener, de atrapar, de respirar con humo y whisky.

Una voz propia

Aunque hay homenajes claros —a Chandler, Hammett, Padura, Taibo II— lo más impactante es que Cordero no imita: transforma. Su lenguaje es directo pero poético, su ritmo es cadencioso pero tenso. Tiene una voz. Y esa voz no busca agradar, busca decir.

—

En resumen: Paraíso del Pecado no es solo una novela negra. Es una declaración: que el noir también puede hablar español, sudar caribe y cargar historia. Que en los callejones de San Juan también hay cadáveres sin justicia, secretos que matan y detectives que eligen la verdad, aunque les cueste la paz.

February 4, 2025

10 razones para leer Paraíso del Pecado

1. Se ambienta en Puerto Rico en la década de los 50’s poco después de establecerse el «Estado Libre Asociado.»

2. Muestra la otra cara del país en un momento en que mientras se hablaba del progreso, la novela refleja el crecimiento del crimen en las zonas urbanas e industriales.

3. Muestra el contexto político y social que se vivía.

4. La obra extrae datos verídicos que se conjugan con la ficción.

5. Hay personajes y lugares reales o que existieron.

6. Autos, música y jerga de la época.

7. Se inspira en las novelas policíacas clásicas y las historietas «pulp fictions.»

8. Se refleja la corrupción policial y la persecución política tras la ley Mordaza.

9. Se lee como una película de cine clásico.

10. Amarás, odiarás y empatizarás con el detective Falcón.

Disponible en físico y ebook por amazon.com

Copias disponible en Casa Norberto en Plaza Las Américas https://maps.app.goo.gl/zmvbMDBKoud5HrKJ8

Para copias firmadas y dedicadas, contacta al autor

Instagram: https://www.instagram.com/cordriv.18?igsh=ZmozYzYxNmt1endn

Email: abdael.21@gmail.com

January 27, 2025

Escribir novela negra (hardboiled) no es igual que escribir novela policíaca

Se podría decir que la mayoría de autores y lectores le atribuye al género policíaco una variedad de novelas criminales. Muchos hemos caído en esa errata -bien o malintencionada-. Cabe señalar que el género policíaco es como el género musical rock. El género rock le acompañan diversos subgéneros o derivados, tal como el heavy metal, el metal core, el hard rock o el mismo rockabilly. Es Rock, pero se toca de distintas formas y ritmos. Es incluso notable hasta por sus letras y estilo de cantar. Surge esto exactamente con el género policíaco. Las tramas, el tono, la atmósfera y hasta la narración pueden ser diferentes.

Por un lado, está el género «thriller» de suspenso, la psicológica, que mayormente involucra asesinos en serie. La novela de enigma, política, histórica y hasta la novela de mafia y carteles se le atribuye como policiales.

Podemos decir que la novela policíaca, inicialmente, se enfocaba en el planteamiento de un crimen, la investigación y el desenlace del caso. Esto se aprecie en las primeras obras escritas por Edgar Allan Poe en «Los crímenes de la calle Morgue», los textos de Arthur Conan Doyle con su icónico detective Sherlock Holmes y por supuesto, Agatha Christie con Hércules Poirot.

Estos autores dieron nombre y apellido a esta clase de trama. Sin embargo, hay algo notable con los textos de Sherlock Holmes. Y es que iban dejando pinceladas para lo que luego se le reconoció como la novela negra. Y es que para el tiempo en que Conan Doyle vivía, ya se lograba apreciar en sus textos los efectos sociales, la explotación laboral, la avaricia humana por la búsqueda del poder. Esto, fuera de la ficción, ya surgía a causa del urbanismo y la industrialización que se extendió por toda Europa y Estsdos Unidos de Norteamérica. Aún así, la visualización literaria de lo que surgía afuera, o en la calle, no tenía aún esa crudeza y voz grotesca.

Es importante añadir que la literatura policial no destacaba como un género apreciable, pues se destacaba de muy baja calidad. Escribir policiales podía ser menospreciable, pues lo que se leía definía también el estatus social de los lectores.

Para principios del siglo XIX el deterioro y las problemáticas sociales fueron cada vez más visibles, no sólo para las clases sociales, sino que también se reflejaba en las narraciones de ficción. Esto fue notable en los Estados Unidos de Norteamérica en las revistas de pulpa -pulp magazines- que comenzaron a salir de la imprenta a partir de 1896. Estos revistas se adquirían en quioscos o pequeñas tiendas locales en las ciudades grandes urbanas. Las revistas «pulp» eran impresiones de papel barato, de encuadernación rústica de 18 centímetros de ancho y 25 centímetros de alto. Sus ediciones no pasaban a más de las 130 páginas y sus grabados eran dibujos caricaturescos como hoy conocemos en los «cómics» de superhéroes.

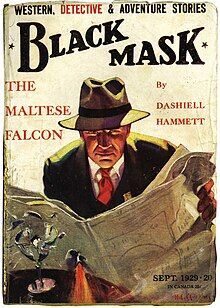

Revista «pulp» Black Mask edición septiembre 1929.

Revista «pulp» Black Mask edición septiembre 1929.Las revistas dieron origen al término «pulp» refiriéndose a literatura de baja calidad. Era literatura rápida, menos rebuscada y «artística» en términos lingüísticos. Se escribía con el vocabulario de la persona corriente, el individuo de calle. Las publicaciones comenzaron a distinguirse de los cómics por el formato de publicación extenso y la variedad de géneros de ficción que se escribían. Se leía ciencia ficción, misterio, horror, acción, romance, erotismo, del viejo oeste y por supuesto, de detectives y criminales.

En entre los años 20’s y 30’s las «revistas pulp» fueron acumulando popularidad, lográndose vender hasta un millón de copias por edición. Su masivo consumo a través de los Estados Unidos fue gracias a al bajo precio en el mercado, siendo accesible para la población estadounidense.

Ante el consumo de historias cortas, hubo revistas que mantuvieron géneros literarios en específico, creando un nicho de lectores, con autores que escribían sobre cierto género. Esto ocurrió con la revista Black Mask y Dime Detective, pues sus ediciones se enfocaba en los relatos de detectives, de criminales, horror y misterio. Esto permitió la visualización artística de autores hoy día reconocidos, tal como lo fueron Dashiell Hammett, Raymond Chandler, David Goodis, Carell John Daly entre otros más. En estas revistas tuvo nacimiento el icónico detective Philip Marlowe, por Raymond Chandler en 1934 por su relato titulado «Finger Man.» Aunque su desarrollo profundo como personaje surge en «El Sueño Eterno» (1939), Chandler fue construyendo la personalidad del detective con el nombre de otros detectives que relató estas revistas. El detective Marlowe a día de hoy sigue siendo de los personajes detectivescos más influyentes en casi toda la literatura policíaca y hasta en el cine, protagonizada por estrellas de cine como Humphrey Bogart, Robert Montgomery y Robert Mitchum.

A pesar de que se escribía relatos duros en que se mostraba el lado oscuro del comportamiento humano, hubo un autor que se le catalogó como el princal propulsor de la novela negra. Se trata del mismísimo Samuel Dashiell Hammett. A día de hoy, no existe un canon formal de quién empezó la novela negra o «hardboiled». Sin embargo, existe un consenso notable de que Hammett es considerado como el padre de este género. Se podría decir que Raymond Chandler fue quien reconoció su labor públicamente en sus ensayos titulado «El simple arte de matar» (1950), donde aclara que Hammet «sacó el crimen del jarrón veneciano y lo tiró en medio de la calle.» Puede leerse cierto cinismo por parte del autor de las casi siete novelas con el detective Marlowe, pero lo que quiso decir, fue que Hammett fue el primer autor notable en escribir relatos crudos, con vocabulario de la gente calle, con realismo, pero sobretodo, mostrando el reflejo de la decadencia que vendía -y que aún hace- «el sueño americano.»

Samuel Dashiell Hammet. Autor reconocido como el «Padre de la Novela Negra» por su narrativa en las historias pulp y novelas como El Halcón Maltés, Cosecha Roja, La Llave de Cristal, entre otras.

Samuel Dashiell Hammet. Autor reconocido como el «Padre de la Novela Negra» por su narrativa en las historias pulp y novelas como El Halcón Maltés, Cosecha Roja, La Llave de Cristal, entre otras.A pesar de su reconocimiento en años póstumos, Hammett tuvo una vida complicada en sus mejores años como escritor del género negro. A parte de las adicciones al alcohol, problemas económicos, su persecución política por empatizar con el partido comunista, se vio amenazado a que fuera olvidado ante la prohibición de sus textos en bibliotecas por la fuerte campaña contra el comunismo en los Estados Unidos. Hammet fue un escritor de género negro por experiencia detectivesca. Pues antes de escribir fue detective privado en la agencia de detectives Pinkerton, haciendo diferentes tipos de trabajos, incluyendo el de rompehuelgas. Se podría decir que su trabajo le hizo ver la otra cara de la «democracia norteamericana.»

Cuando Chandler dio reconocimiento a Hammett en el 1950, ya había dejado de escribir relatos para las «revistas pulp.» Era un reconocido autor con un currículo literario de cinco novelas, todas protagonizadas por el detective Philip Marlowe. Además contaba con tres guiones presentados en el cine y uno escrito que nunca se produjo, de título «Playback.» Esta entrega fue publicada como la sexta novela en julio del 1958. Comenzó a escribir la que sería la séptima y última novela «La historia de Poodle Springs.» El 26 de marzo del 1959 Chandler fallece a causa de una neumonía.

Raymond Chandler, escritor y guionista. Reconocido por dar vida narrativa al detective privado Philip Marlowe. A día de hoy sigue siendo uno de los autores de novela negra más leído por su capacidad narrativa.

Raymond Chandler, escritor y guionista. Reconocido por dar vida narrativa al detective privado Philip Marlowe. A día de hoy sigue siendo uno de los autores de novela negra más leído por su capacidad narrativa.Su primera novela: «El Sueño Eterno» (1939) ocupa el segundo puesto en la encuesta de la Crime Writers Asociación sobre las 100 mejores novelas policíacas. Sus novelas «Adiós, Muñeca» (1940), «La Dama del Lago» (1940) y «El Largo Adiós» (1953) también se encuentran dentro de la lista.

Hammett pudo dar nacimiento a lo que llamamos «Novela Negra». Sin embargo, Chandler mejoró la forma de escribirla con el detective Marlowe, pues acercó a los lectores a un clima salvaje y duro mediante novelas realistas. Chandler usaba a Marlowe como ese protagonista amoral, que juega entre los buenos y malos sin tregua necesaria. Trata al bueno y al malo de igual forma. Sin excepciones. Incluso, puede tratar al culpable con la cortesía en que también trataría a una duquesa. Lo impactante de sus relatos, es que además de la acción descriptible, las conversaciones mantienen cierto interés filosófico cargado de cinismo y bufonería civilizada. Marlowe podía ser un idealista, a su manera, claramente. Pero mantenía su ética profesional. Tomar justicia por mano propia no era tampoco lo suyo. Tampoco interesaba en derocar el sistema o las élites. Marlowe era -y es aún- el espejo que refleja la realidad de una sociedad norteamericana en decadencia ante sus espejismos políticos y filosóficos disfrazado en ideologías carentes de racionalismo. De eso, precisamente, consta la novela negra, mas no la novela policíaca.

December 8, 2024

Autoentrevista

—Esto es una mala idea. No tiene sentido.

—Relájate. Esto saldrá mejor de lo que crees.

—¿Cómo se supone que te haga una entrevista? Si tú eres yo.

—Y yo soy tú. Así que lo que yo diga también es lo que piensas y crees tú.

—¿Qué pretendes? ¿Hacer como Dr. House hablaba consigo mismo en aquel capítulo que le dispararon?

—No. Dr. House estaba inconsciente. Hablaba con su propia inconsciencia. Aquí estamos consciente y orientados en espacio y tiempo. Esto es intencional, dictado por la propia consciencia nuestra.

—¿Ahora resulta que tienes un trastorno de personalidad múltiple?

—No, chico. Esto es distinto. Un trastorno de personalidad múltiple te lo dice el mismo DSM-5, son personalidades distintas, que hasta las mismas personas con esa condición se ponen nombres diferentes. Esto es una herramienta para los que me leen sepan un poco de mí. O en este caso, de nosotros dos.

—Sigo creyendo que no tiene sentido.

—¿Debe tenerlo?

—Pues no.

—Entonces deja de resistirte y empieza con la entrevista.

—¿No que es una autoentrevista?

—¡No me jodas y comienza!

—Ya, dale. Pero nunca he hecho esto.

—¡Dale mijo!

—Ok, ya deja de hablarme en ese tono. ¿Qué fue lo que te motivó a escribir? Ya sé la respuesta, pero para complacerte y no me jodas más.

—Mucho mejor. No recuerdo el momento exacto y preciso. Pero sí recuerdo que fue algo que se fue formando con el paso del tiempo, a medida que quería decir lo que sentía, lo que veía y no le decía a nadie. Diría que todo empezó con la poesía. Pero no necesariamente fue leyendo poesía. La música que escuchaba iba siendo una catarsis. La música me estimulaba en esencia, todas esas emociones que trasmiten las letras, el sonido y el ritmo. La poesía que escribía era el resultado de lo que iba «codificando» en la música.

—Quizá querías ser músico en vez de escritor.

—En efecto. Y tú muy bien lo sabes. Mi primera guitarra la tuve a los 16 años. Aprendí cositas, escribí unas pocas canciones. Un total fracaso. Pero la vida me llevó a otros intereses. Quizá todos aquellos sueños de ser músico me llevó a esto que estoy haciendo ahora.

—¿Y cómo es que llegaste de la poesía a la novela? Es algo completamente diferente.

—Cuando escribía poesía, leía muy poca poesía. Muy poca he leído la verdad, salvo la contemporánea. Quizá lo más que llegué a leer fue poesía de la llamada Generación Beat. Pero muy poco tenía que ver conmigo. Leía novelas. Me ayudaban con la imaginación. A hacerme la idea de las escenas y los personajes. Con la poesía había algo abstracto que no llegaba a dar bien con lo que se quería transmitir. Nada personal o de crítica a los que escriben y leen poesía. Habrá quienes la perciban mejor de lo que yo he podido hacer y no pasa nada con eso. Pero sin embargo, con la novela me sentía más atraído. Novelas como «La sombra del Viento» de Ruiz Zafón, Falcó de Arturo Pérez-Reverte, los textos de Raymond Chandler fueron esenciales para atreverme a coquetear con la novela.

—Hablando de Chandler, sé que es tu autor favorito.

—Se convirtió en uno de mis mayores referentes. Y fue gracias a su novela «El Largo Adiós» que despertó las ganas de escribir novela. Yo no soy crítico literario, pero los que dicen serlo coinciden en que fue su obra cumbre. La primera vez que la leí fue una experiencia inigual. Aún guardo esa sensación cuando vuelvo a leerlo.

—¿Chandler fue la razón de que escribieras Paraíso del Pecado?

—Diría que fue una de tantas razones. Chandler fue de los primeros autores de novela policíaca/novela negra que leí. Cuando terminé «El Largo Adiós» la primera vez por allá en el 2018 pensé si en Puerto Rico se había escrito este tipo de género literario. En mi ignorancia, me hice la idea de que no se había escrito, cosa que me animó a escribir sobre esto. Pero luego supe que sí. No se ha escrito tanta novela policíaca, pero lo que se ha escrito ha sido muy bueno. A ratos releo los que guardo en mi estantería. Una curiosidad de Chandler, es que antes de escribir relatos y novela policíaca, escribía poesía. Eso me llamó más la atención. Pues también empecé escribiéndola. De alguna manera me sentí identificado.

—¿Tú? ¡Querrás decir nosotros dos!

—No empecemos. Sabes que sí, porque tú eres yo.

—Solo para que te quedara claro.

—Aclarado. Ahora sigue con las preguntas.

—¿Cuál fue el primer libro de género policíaco puertorriqueño que leíste?

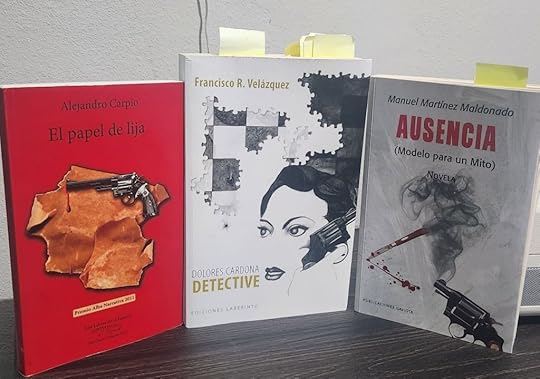

—Los relatos de Francisco Velázquez con su detective Dolores Cardona. Una joya esos textos. Tiene conversaciones interesantes y muy letales. Se acercan a ese Puerto Rico histórico de los años 40’s y 50’s. Eso captó mi total atención, pues Chandler escribía historias con el detective Philip Marlowe en aquellos años. Otro que puedo mencionar como «bonus» sería la novela «Papel de Lija» de Alejandro Carpio. Una obra satírica sobre el género policial. Dos obras recomendables del género policíaco local sin lugar a dudas.

—En Puerto Rico no se ha escrito mucha novela de este género. ¿Piensas que debería escribirse más?

—Quizás debería escribirse más. Pero es posible que no se ha hecho ante varias consecuencias. Puerto Rico es un país bastante violento y criminal. Estadísticamente es un hecho. Además, vivir de escribir no siempre es rentable, a menos que saques un «best-seller» y rompa en ventas. Eso no pasa, o hasta la fecha no ha pasado que haya una novela policíaca que haya vendido mucho en Puerto Rico. Eso pasa mayormente con la novela romántica o de fantasía. La gente en el país está cansada de estar expuesta a tanta criminalidad. Pero curiosamente, hay algo dentro de nuestra historia que me motiva a escribir sobre una época pasada y que no necesariamente era menos violenta. Me atrevería decir que si Puerto Rico tuviera mejores condiciones para la industria cinematográfica, Hollywood se quedaría corto con el montón de historias criminales que han surgido en Puerto Rico a lo largo de la historia. Otra cosa podría ser que en Puerto Rico se escribe más poesía y cuentos. Y pienso que de alguna manera eso pasa por nuestro problema territorial y político en nuestro país. La novela policíaca es el reflejo de un país o una sociedad. Pero quizá aún se sigue apostando por la poesía y cuento ante la necesidad de reafirmar nuestros sentimientos nacionales por nuestro problema de gobernanza y coloniaje. Es una percepción, no necesariamente es la realidad. Pero creo que por ahí va tirando el asunto.

—¿Qué podemos esperar de Paraíso del Pecado?

—Mucha muerte, ironía y misterio. Pero sobretodo, el reflejo de nuestra sociedad puertorriqueña a principios de la década de los 50’s, cuando iba surgiendo lo que llamaron el Estado Libre Asociado en Puerto Rico. Se ve plasmada también parte de nuestra historia, tanto en varias localidades, personajes y ciertos eventos verídicos. Paraíso del Pecado es una novela entremezclada con la ficción y la realidad. Todo narrado en primera persona, desde la perspectiva del detective Máximo Falcón.

—¿Crees que hay algo del detective Falcón en ti?

—No sabría contestarte. Pero te aseguro que Falcón me hablaba desde hace un tiempo, desde su pasado. Me contaba algunas de sus vivencias cuando fue policía y luego detective. Yo le pregunté si podía escribir sobre él y no se molestó en lo absoluto en que lo hiciera.

—¿Todavía te habla?

—Todavía. Aunque le he dicho que le baje dos. Necesito que vaya despacio con sus historias. Yo soy uno —o somos uno tú y yo— y no siempre se puede ir a su ritmo.

—¿Estás diciendo que quizá hayan más historia de Falcón por ahí?

—Eso ya lo sabes. Pero ya veremos.

December 2, 2024

Escribir desde la imaginación es una perdición

Sí. Digo perdición. Y no. No lo digo por sofisticado o por leerse rimbombante, que es sinónimo de llamativo. Lo digo porque, ya en serio, ESCRIBIR ES UNA MIERDA que se necesita pujar para que salga lo mejor posible (y no por los intestinos). O como en otro caso y nada bonito, el cómo ese buche de vómito que sacas te hace sentir mejor luego de una resaca.

Cuando se escribe no siempre saldrá como lo esperamos. Tampoco saldrá del primer tirón, del segundo o tercero. Para ello requerirá tiempo para crear terreno fértil para la escritura. Requiere comprender cómo decir lo que queremos y proyectarlo de cierta forma en la que el receptor (el lector) logre quedar enganchado mediante lo que transmitimos.

Esta cuestión de la comunicación y sus simbolismos, en esencia, trata de explicarlo Jacques Lacan desde la perspectiva psicoanalítica (puramente freudiana) con los elementos comunicativos de el significante y significado. Pero esto hoy no será un curso de psicología《es un breve vómito expresivo》.

Me atrevería ser osado en decir que la gran mayoría de los autores de novelas y cuentos concuerdan con esto. Y es que, para crear una historia, además de pasar tiempo en solitario y estar distraído con esa historia rondando en tu cabeza, debemos aprovechar la herramienta de la imaginación. He ahí lo mierdoso del asunto. Pero la parte más divertida es cuanto usas tus capacidades subjetivas para escribir, que puede ayudarte a desallorar y afinar ese instinto escritor. Por su puesto que cabe espacio para la objetividad, pero eso sería aplicable en factores específicos en cuanto a precisión:《Cuánto tiempo se estima, se espera, se propone, se dedica… a escribir para acabar tu obra. Cuánto mide el detective, la talla de zapatos de la amante, si el edificio tiene cinco pisos no podrá tener 10, el asesino es un criminal a menos que se compruebe lo contrario, un muerto (si no es Dragon Ball Z, Star Wars con Disney+ y un largo etcétera de ficcciones menos realistas) no puede revivir》. cuestiones como estas tienen sus elementos objetivos, pero antes dibujados por la creatividad.

La imaginación es el combustible por excelencia que mueve a escribir. Es lo que para la costrucción y arbañilería: Parte de las herramientas necesarias para construir esa casa o edificio. Es la náusea de ese buche que sacas dentro ti. Para ello, requerirá siempre leer de las cosas que te interesan escribir, hacer borradores, esquemas o guías. Escribir cómo son tus personajes, escribir sus biografías, sus manías (si tienen), qué música escuchan, cómo hablan, qué piensan, creen y cuáles son sus motivaciones.

Adicional, siempre será importante tener en contexto el año, época o periodo de la historia que se remonta tu historia. Si es un mundo ajeno al nuestro, otro universo o dimensión ficticia. Si leerlo es tedioso, imagínate para un escritor inventar todo desde cero.

En defensa de la escritura, a mí nunca me gustó escribir. Por más irónico que parezca. A mí me gusta, lo que bien ya ha dicho el mismo Arturo Pérez-Reverte: «a mí no me gusta escribir, me gusta imaginar.» Es la imaginación, a fin de cuentas, no que nos mueve hasta llegar a la próxima estación creativa.

May 16, 2024

La figura del detective privado en Puerto Rico: El paralelismo entre la realidad y la ficción

Lo que les diré podría ser un tiro al blanco certero con el siguiente planteamiento: La profesión del detective privado en Puerto Rico es poco o nada conocida. Algunos podrán tener la idea de lo que consiste el oficio. Al momento en que se lee «detective privado» es casi probable que la imagen que llegue a la cabeza sea ese investigador en su oficina con luz tenue, echado en su silla giratoria y con los pies trepados en su escritorio, cigarrillo en boca y bebiendo whisky sin hielo. Ese arquetipo se ha iconizado -por fortuna y desgracia- gracias al cine clásico, las novelas criminales y las revistas norteamericanas pulp de antaño. A ello se suma que el detective privado solo se dedica a perseguir parejas infieles entre las sombras, investigar crímenes o hasta incluso resolver casos de homicidios. Y es que el detective privado de la realidad y de ficción parecen tener similitudes, aunque también pueden ser antagonistas uno del otro. La historia de esta profesión tiene poca difusión al público general, como también no se tiene muy claro desde cuándo existe el llamado detective privado en nuestro país. Hoy haremos un intento en esclarecer la profesión en la realidad versus la ficcón.

Su significado, sus aparentes inicios en el país y regulación de la profesión

De acuerdo con la Real Academia Española, el detective privado es esa persona que ofrece sus servicios de investigación privada ante hechos y conductas. Cabe señalar que aunque un detective privado ofrece servicios fuera del Cuerpo Policial del Estado, este puede realizar investigaciones de índole criminal, no sin antes estar bajo el conocimiento de la Policía de Puerto Rico. En otras palabras, el detective no puede usar sus conocimientos y herramientas para tomar la justicia en sus propias manos o en las del cliente. Se sabe que antes de regularse la profesión las empresas privadas como farmacéuticas, agujas, equipos pesados, industria marítima, como también la petro química entre los pueblos de Peñuelas, Guayanilla y Yabucoa contrataban compañías de seguridad como parte de mantener el orden dentro de las facilidades. Por otro lado, el guardia de seguridad independiente prestaba de vigilancia y seguridad en comerciales, granjas y/o fincas, haciendas, al igual que servicios de escolta y guardaespaldas.

Es necesario puntualizar que la seguridad cívico-militar del país, la imposición de la Ley Mordaza (1948) y la Revuelta Nacionalista (octubre de 1950) provocaron mayor vigilancia policíaca en las esferas sociales. Las zonas patronales y obreras no pasaron desapercibidas del ojo supervisor dentro de las propiedades privadas ante estas medidas represivas, por lo que el guardia de seguridad privada logró su vigencia gracias al volúmen de conflictos obreros que transcurrían en la época de la industrialización urbana. Se cree además que las compañías de seguridad privada se equipaban de mejores recursos y herramientas que la Policía Insular. Coches patrullas, radio de comunicación, empleados con armamento y equipo de respuesta ante posible amenza o peligro superaban al del cuerpo policial. Además de esto, se sabe que veteranos militares se empleaban en estas compañías. No obstante, la Asamblea Legislativa promulgaba el cuestionamiento sobre la transparencia y funcionamiento de las compañías de seguridad al no existir control absoluto del Estado. En 1965 la Asamblea Legislativa establece la Ley 108 aprobada por el ejecutivo Roberto Sánchez Vilella. La ley estipula la regulación de la profesión mediante licencias a los empleados de las compañías de seguridad, como también se solicitaría licencias a las escuelas de detectives privados e independientes.

Impugna en el Tribunal Supremo y Federal

Cabe comentar que desde las discusiones de la ley en la Cámara de Representantes y el Senado, empresas y agencias de seguridad cabildearon con el propósito de que no se les exigiera regulaciones y licencias a las compañías de seguridad privada, puesto a que no consideraban esto costo efectivo además de innecesario; pues los guardias de seguridad ya estaban sometidos a las regulaciones de la propia empresa. Por otra parte, estas compañías avalaban que las agencias de detectives privados fuesen reguladas por la ley mediante licencias. Tras entrar el vigor la Ley 108 las compañías de seguridad privada solicitaron el interdicto al Tribunal Supremo y Federal para que no se implementara la misma hasta que se tuviese una determinación final. Tanto el Supremo y Federal no consideraron alguna ilegalidad constitucional, por lo que la ley se aplicó para toda agencia y compañía de seguridad privada. Empresas como Marvill y Wiliam J. Burns International Detectives y Wackenhut radicaron demanda en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, fracasando en el intento. Pues el argumento del Supremo estadounidense corresponde al Tribunal Supremo de Puerto Rico. A día de hoy la ley se mantiene vigente con sus respectivas enmiendas y requisitos para ejercer la profesión en Puerto Rico: https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Polic%C3%ADa/108-1965/108-1965.pdf

Parte de los requisitos para ejercer la profesión es completar los cursos acreditados correspondientes y el cumplimiento de horas de educación continuada anual. Por otro lado, el artículo 27. de la ley establece ciertas exenciones de estos dos requisitos para todo aquel agente que haya pertenecido a cualquiera de las divisiones del Negociado de la Policía de Puerto Rico, del Negociado de Investigaciones Especiales, de cualquier Cuerpo de Investigación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o sus subdivisiones, de cualquier Cuerpo de la Policía Municipal, de cualquier Cuerpo de Investigación de cualquier estado de los Estados Unidos, al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) o de cualquier Cuerpo de Investigación del gobierno federal, cuyos agentes cumplan con una función investigativa, siempre que hayan servido por un término no menor de ocho (8) años y que haya sido licenciado de forma honorable en de dichos Cuerpos, tendrán derecho a una licencia de detective privado, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos establecidos en la ley.

Sí. En la vida real pueden investigar casos de infidelidad y adulterio… pero…

Pueden además localizar registros de defunción y matrimonio, localizar los beneficiarios para un proceso de herencia o sucesión, lugares de residencia de un investigado, corroborar registro de nacimiento y su número de seguro social, entre otros servicios. Sin embargo, estos no pueden realizar investigaciones de forma ilegal. Los casos criminales son mayormente solicitados por abogados de defensa y pueden colaborar en casos criminales. Como se había dicho, estos también pueden colaborar con la Policía de Puerto Rico, aunque es necesario comentar que persiste cierto recelo institucionalizado, ya sea por asuntos burocráticos, como también la riña histórica entre ambas profesiones. Se sabe que detectives han logrado desprender información mediante entrevistas antes que el Cuerpo Policial, e incluso resolver casos por desaparición. Otra cuestión que es de suma importancia es el secreto profesional a la hora lograr una investigación efectiva, al igual tiene la obligación de notificar y/o reportar a la Policía de haber presenciado o contar con evidencia de algún acto delictivo. De igual forma, estos pueden contar con preparación en el lenguaje corporal, huellas dactilares e incluso ciberseguridad.

El detective en la ficción en tres obras puertorriqueñas

Dentro de la novela policíaca, criminal o la novela negra -llamada de esta forma en Occidente, Latinoamérica y Estados Unidos- como también dentro del cine clásico, la figura del detective tiene elementos similares y variantes dentro de la realidad, aunque por supuesto, sin dejar de ser ficción. Se podría decir que es un requisito permitido dentro del género, que la trama sea lo más realística posible, que tenga correlación a lo que hace un detective ético o inmoral. En la literatura policíaca puertorriqueña han existido personajes protagonizados por policías del Estado, como también detectives privados no necesariamente con licencias. Parte de estos personajes representativos se encuentra el teniente Tirado de la novela El papel de Lija (2012) de Alejandro Carpio. En esta obra persisten elementos representativos del género, aunque lo interesante es la intención satírica del autor con la novela policíaca, mostrando un policía burlesco, nada atractivo, carente de inteligencia y poco sagaz al momento de trabajar la complejidad del caso presentado en la trama. Otros elementos que valen la pena resaltar, es la burocracia y la ineficiencia gubernamental respecto al mantenimiento de agencias y la normalización de ambientes laborales en condiciones austeras.

Por otro lado, se encuentra la novela policíaca histórica. Esta suele jugar con ficción y realidad a la vez. Cosa que suele ser muy retante para el escritor a la hora de armar su trama, pues es imperioso documentarse con hechos plasmados en nuestra historia. Dentro de este estilo está el detective Alcides Pérez en Ausencia (2021) de Manuel Martínez Maldonado. Aquí se relata una trama en aquel 1946, posterior a la Segunda Guerra Mundial. La novela trae en cuestión temas como el narcotráfico de aquellos días en que involucraba la geografía caribeña, un par de crímenes misteriosos en localidades de la isla y la profundización de personajes con propósitos muy pasionales dado a factores tan personales como lo es la familia.

A la lista se añade la atractiva y sensual detective Dolores Cardona en Dolores Cardona Detective (tercera edición en 2021) del autor Francisco Velázquez. Lo particular aquí, es que la obra no se catalogaría como novela, sino más bien seis relatos de la detective que comienzan en el hotel Cárdenas de Ponce en 1948 y culmina a mediados de los años 50’s. Una peculiaridad al inicio, es que Dolores fungió como detective en la División de Casos sin Esclarecer y terminó siendo detective privado tras desenmascarar en las «entrañas del mounstruo» la corrupción policíaca de locales y de federales. Se muestra además el juego de poder con la clase política dentro del Cuerpo. El erotismo desenfrenado y la naturaleza femenina de la detective resaltan aquí con un estilo implacable. Los relatos son pura pólvora que no desperdicia ni una sola palabra.

En conclusión

El detective de la realidad cuenta con sus regulaciones legales y sus especialidades, ya sean mediante cursos o certificaciones. Es imperioso el conocimiento legal y el constante aprendizaje ante la competencia de mercado que ofrecen las agencias. Pues a medida en que surgen avances científicos y tecnológicos los obliga a que se empapen con lo último del momento para atender las necesidades del cliente. La profesión del detective, ciertamente, es un arte y una ciencia. Pues la aplicación de los conocimientos son elaborados de acuerdo a la individualidad del caso. Pese a ello, el detective de la realidad se limita a una sola cuestión. Y es, desde luego, la propia realidad. Sin embargo, la figura del detective en la ficción va más allá de resolver el misterio. El caso, las pistas, los sospechosos y el desenlace es la excusa perfecta para armar un corpus sociológico. Y es que en la ficción, el detective se da la tarea en profundizar las pasiones aberrantes y las patologías de una sociedad corrompida, que desenmascara las ineficiencias filosóficas y las carencias de los idealismos que mueven las masas. El detective de ficción ha logrado su cometido en metaforizarse como ese antihéroe, un contemplador frío y quijotesco que no se viste de policía moral, ni mucho menos ideológico. Sino como ese ojo ajeno que muestra la otra cara de la condición humana y de lo que se puede llegar a ser capaz ante la búsqueda incesante del poder.

May 12, 2024

Lo hardboiled de Puerto Rico en los años 40’s y 50’s: Cuando el crimen se mudó del campo a la ciudad.

Por: Kevin Cordero

12 de mayo, 2024.

Calle Fortaleza, Viejo San Juan P.R. 1950, foto extraída de Pinterest.

Calle Fortaleza, Viejo San Juan P.R. 1950, foto extraída de Pinterest.No creo que sea un tema habitual, pues el país vive la cotidianidad apresurada en atender sus necesidades y las pausas para profundizar van siendo mínimas. De alguna manera todos pecamos de ello. Sin embargo, en algún momento que comencé a leer novela negra y apreciar el cine negro, me cuestionaba constantemente si en Puerto Rico se había escrito o desarrollado este tipo de género. Cosa que me llevó a investigar un poco más allá de lo que pudiera percibir.

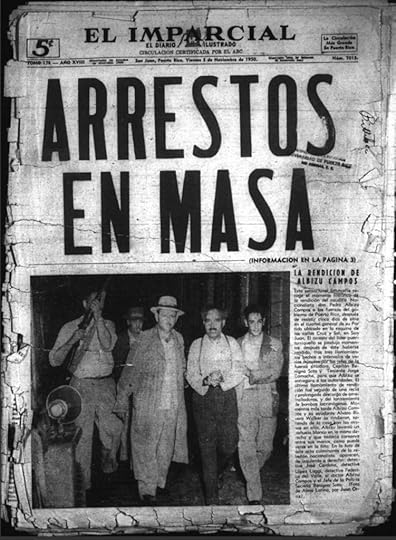

El internet a día de hoy es la herramieta que brinda la oportunidad en hallar toda cosa en cuestión. Aunque con suerte y paciencia logras dar con variedad de fotografías de la época en que se pueda apreciar el desarrollo hacia la industrialización y el urbanismo de los años 40’s y 50’s. Las localidades ya casi inexistentes, los edificios Art Déco a día de hoy abandonados, la gente con sus distinguidas ropas de la época y un largo etcétera. Al igual puedes dar con variedad de periódicos digitalizados, en que además de las capturas de distintos eventos ocurridos, puedes leer lo que transcurría. Como por ejemplo, un 30 de octubre de 1950 surgía la llamada Insurrección o Revuelta Nacionalista, el hallazgo del cuerpo de Iris Nereida Hernández Matos en el cementerio Fournier en Carolina o la recompensa de 10 mil dólares por la captura de Antonio Correa Cotto publicada en El Imparcial el 3 de mayo de 1952. A mi ojo osado, podría decir que mucha de nuestra historia ha sido desperdiciada tanto para el séptimo arte y la literatura. Sin embargo, esa historia oscura y latente podría ser aprovechada dentro del género negro, harboiled o criminal.

El arresto de Pedro Albizu Campos en el Viejo San Juan. Edición de Periódico El Imparcial, 3 de noviembre de 1950. Imagen extraída por Archivo Digital Nacional de Puerto Rico, La Colección Puertorriqueña de Biblioteca y Hemeroteca Puertorriqueña del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

El arresto de Pedro Albizu Campos en el Viejo San Juan. Edición de Periódico El Imparcial, 3 de noviembre de 1950. Imagen extraída por Archivo Digital Nacional de Puerto Rico, La Colección Puertorriqueña de Biblioteca y Hemeroteca Puertorriqueña del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.La Marina en Vieques y la Ley Mordaza.

En los años 40’s surgieron varios acontecimientos que impactaron significativamente al país. En agosto de 1941 en Washington se aprobó la ley Pública 247 que estipulaba que la Marina de Guerra Estadounidense entraría en posesión inmediata de territorio viequense. Esto, como parte de las dinámicas bélicas que acontecieron en el trasncurso de la Segunda Guerra Mundial. Para 1947, la Marina Norteamericana expropió cerca de 26 mil cuerdas por residentes civiles, quedando la mayor parte de la población en el centro de la Isla Nena. Para el 1948, la Asamblea Legislativa bajo el Partido Popular Democrático en mayoría y el gobernador Jesús T. Piñero aprobaron la Ley 53, mejor conocida como la Ley Mordaza. Esto no fue otra cosa que la continuidad de mantener fuerza represiva a toda persona, colectivo u organización que mostrase la más mínima postura, opinión o intento de rebelarse contra el Estado y su gobernanza. La persecusión y censura fue eficaz, duplicando esfuerzos en mantener un estado cívico-militar en conjunto de la Policía Insular y la Guardia Nacional. Surgieron los agentes infiltrados, los informantes civiles y la imprenta periodístca resaltando un discurso demoníaco contra los grupos independentistas y nacionalistas. En la Revuelta Nacionalista de 1950 quedó ejemplificada la persecusión contra toda fuerza que buscara rebelarse contra el gobierno colonial e imperial.

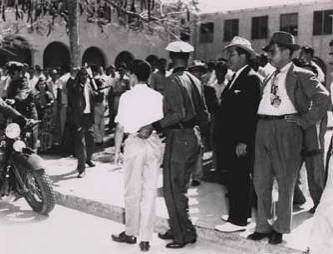

Un estudiante universitario es arrestado como sospechoso nacionalista tras la Revuelta Nacionalista, octubre de 1950. Foto extraída de NotiCel, publicada el 24 de octubre de 2019 por Nahira Montcourt (Foto de página web War against all Puerto Ricans).

Un estudiante universitario es arrestado como sospechoso nacionalista tras la Revuelta Nacionalista, octubre de 1950. Foto extraída de NotiCel, publicada el 24 de octubre de 2019 por Nahira Montcourt (Foto de página web War against all Puerto Ricans).El fin de la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Guerra Fría y el Estado Libre Asociado.

Posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos buscaba demostrar su hegemonía e influencia en el globo terráqueo. Se fundó la OTAN a manera de dar batalla ideológica y política contra el comunismo de la Unión Soviética. Mientras tanto, el Caribe continuaba bajo la mirada imperial. En Puerto Rico se impulsó la visión de modernidad mediante un proyecto de desarrollo. En mayo de 1947 se impulsó el proyecto «Manos a la Obra» marcando una nueva faceta de planificación industrial que buscaba la inversión extranjera en el país. Este proyecto surgió con la Ley de Incentivos Industriales, permitiendo las exenciones de impuestos federales ya impuestas bajo la Ley Jones y la Sección 931 del Código de Rentas Internas, otorgando exenciones fiscales a las corporaciones establecidas en Estados Unidos y Puerto Rico. Ante esto, la industria «criolla» fue aplacada de forma dramática por un país industrializado y la construcción de una infraestructura morderna. Surge mayor inmigración de los campos hacia las zonas urbanas, aumenta la taza de natalidad y el interés de grandes inversionistas en generar empresas y corporaciones. La inmediatez en que se construyeron urbanizaciones, hoteles, edificios públicos y atracciones turísticas se hizo notar en un santiamén y el crimen se mudó del campo a la ciudad. Para el 1952, el gobierno estadounidense y Luis Muñoz Marín como gobernador electo, se reunieron para acordar una forma de negar ante la ONU que Puerto Rico era una colonia norteamericana. Surge la Constitución y el Estado Libre Asociado como parte de la estrategia política y económica para mantener una relación unilateral mediante el dominio imperial. El «nuevo gobierno» fue avalado por los puertorriqueños mediante el engaño y el aparente progreso del sueño norteamericano.

El paraíso del placer.

Tras el proyecto «Manos a la Obra» entre finales de los años 40’s y toda la década de los 50’s surgió el inversionismo a manos de la mafia cubana y estadounidense. Se establecieron los garitos, night clubs y prostíbulos, provocando mayor turismo y mayor fijación por la economía subterránea. Las apuestas ilegales mediantes juegos de azar, boliteros, prostitución y venta de drogas afloraron en el urbanismo. De alguna manera, el gobierno fue permisivo a que esta economía se desarrollara de forma exponencial, acordando la intervención minuciosa aunque mediáticamente notable. Pues esta economía no pasó desapercibida en la perspectiva del desarrollo económico. La búsqueda constante del poder conllevó a que figuras de poder influenciaran a la clase trabajadora mediante la docilidad y la mal llamada dadivosidad. A día de hoy, esa cultura de inferioridad se mantiene en rigor.

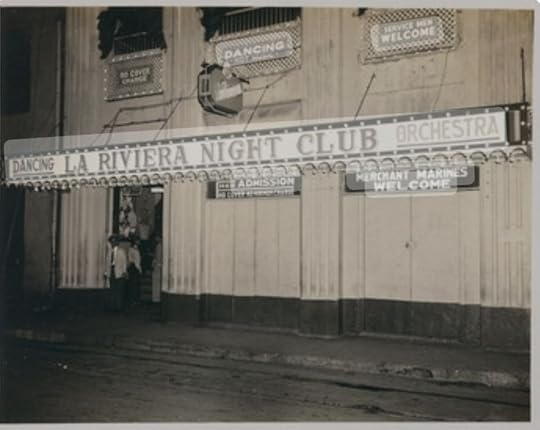

La Riviera Night Club. Se ubicaba en la Avenida Fernández Juncos en San Juan. El local era administrado por el italo-estadounidense Tony Tursi. Foto extraída por la internet.

La Riviera Night Club. Se ubicaba en la Avenida Fernández Juncos en San Juan. El local era administrado por el italo-estadounidense Tony Tursi. Foto extraída por la internet.A resumidas cuentas.

En el género negro norteamericano, tanto para la literatura y el cine, lograron plasmar un estilo icónico e influyente a día de hoy en la cultura popular. La intención en desnudar la condición humana bajo la manta del sueño norteamericano dio espacio a fundamentar la llamada escuela norteamericana. Autores como Raymond Chandler, Dashiell Hammett, David Goodis y Ross Macdonald dieron identidad a esa artística escuela de la novela negra gracias a las revistas pulp de impresión barata. En el caso de Puerto Rico hay escasos autores que han apostado por este género. Sin embargo, ante la condición política, económica y social, a cada escena de crimen le queda tela para cortar. Nuestra condición en la historia nos deja sin coartadas. Nos queda desempolvar y apalabrar una buena historia a lo hardboiled.