Alvi Syahrin's Blog

October 10, 2025

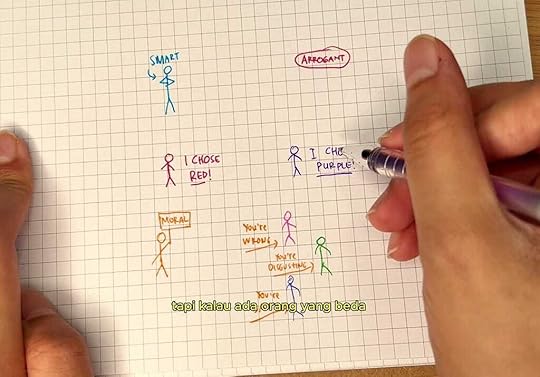

Dia pintar, tapi sombong…

Dia pintar, tapi sombong.

Dia berprinsip, tapi jika bertemu seseorang yang beda prinsip, dia anggap lawan.

Dia suka bicara soal moral, tapi paling sering menghakimi dan mengkritisi.

Dan, kamu melihat segala kejanggalan ini, dan kamu sungguh muak.

So, here’s the thing…

Kadang, sup yang baru matang, itu terlalu panas untuk diseduh.

Cat yang baru dipoles ke dinding, aromanya sangat tajam.

Balita yang baru bisa bicara, itulah yang paling cerewet.

Rumah yang sedang proses renovasi, itu rumah yang paling berisik.

Sebagaimana orang yang baru menemukan suatu fakta, itu yang paling semangat dan lantang dan merasa benar sendiri.

Bukan karena dia jahat atau sombong.

Tapi, karena kebaruan memicu keangkuhan.

Jadi, kecerdasan juga butuh waktu untuk bisa lebih dewasa.

Dan, di dunia yang kejam ini, berpengetahuan saja tidak cukup.

Berpengetahuan juga butuh ditambah dengan banyak mendengar perbedaan supaya tidak terjebak dalam bubble sendiri.

Tapi, juga butuh ditambah lagi sama tegas dan cerdik, supaya bisa lebih strategis, tak mudah dimanilupasi dan terbawa arus.

Tapi, juga butuh ditambah emotional intelligence, supaya memiliki kebijaksanaan dan empati dalam bertindak

Tapi, juga butuh ditambah keberanian agar bisa ambil aksi yang tepat.

Tapi, juga butuh ditambah takut agar tidak sembrono dalam bertindak.

Dan, butuh ditambah dan dikurangi hal-hal lain yang tak tertulis di sini.

Jadi, dunia tidak sehitam putih itu. Dunia ini punya banyak paradoks, seperti pelangi yang punya banyak warna, ternyata terdiri dari satu warna; orang yang paling banyak tahu, kadang merasa paling tidak tahu banyak. Dan, orang yang paling banyak tahu, kadang lebih berani berkata, ‘saya tidak tahu’.

Kadang, kalimat paling cerdas bukanlah, ‘aku pasti tahu jawabannya,’ tapi ketika seseorang berani berkata, ‘koreksi aku jika salah,’ karena itu menunjukkan sejauh mana ia tahu kapabilitas dirinya, dan itu langka.

[image error]

[image error]

October 1, 2025

Dia orang paling pick me yang kamu kenal.

Dia orang paling pick me yang kamu kenal.

Dia selalu ingin menunjukkan kalau dia paling berprestasi, paling pintar, paling jago, paling beda. Seakan dia haus akan validasi orang lain.

Seakan, ingin mendengar orang-orang berteriak, “Kamu keren banget!”

Kadang, dia merendahkan dirinya, berharap dipuji kemudian.

Kadang, dia berlagak seperti pahlawan di hidup orang.

Dan, kamu kesal banget sama dia.

So, here’s the thing…

Dia pick me… karena hidupnya sesedih itu.

Mungkin, dia merasa butuh membuktikan segala prestasi ini, karena dia butuh dihargai; karena, mungkin, seumur hidupnya, dia tidak tahu bagaimana rasanya dihargai.

Mungkin, dia ingin terlihat begitu pintar, karena seumur hidupnya, dia tidak pernah dianggap di perkumpulannya sendiri.

Mungkin, dia ingin terlihat sukses, karena selama ini, dia selalu direndahkan, dibuat merasa tidak layak.

Ketika dia pick me, itu adalah cara dia membela dirinya, tapi itu malah semakin membuktikan betapa menyedihkan hidup masa lalunya, akhirnya melampiaskan semua yang dia tidak dapatkan dulu, sehingga, sekarang, di lingkup sosial, dia jadi tidak disukai juga.

Mungkin, dia harus ingat bahwa validasi dan pujian orang lain tidak selaras dengan kualitas dirinya.

Seperti pohon akan tetap tumbuh meski tak ada yang bertepuk tangan melihat prosesnya.

Seperti bunga yang layu akan tetap layu meski jutaan manusia memberinya afirmasi dan pujian.

Kualitas diri seseorang tidak terletak pada validasi dan pujian.

Tapi, kita juga jangan serampangan berteriak, ‘Dasar pick me!’

Karena, bisa saja, kita juga masalahnya.

Bisa saja, hidup kita yang terlalu pahit, hati kita yang terlalu cemburu melihat seseorang benar-benar mencapai impian mereka, mencintai hidup mereka, berada di kehidupan yang sebenarnya kita juga ingin. They are thriving and winning and celebrating. “Dasar pick me,” adalah satu-satunya defensifnya kita untuk merasa lebih baik.

Padahal hidup kita bisa saja lebih baik karena kita tidak butuh terlihat pick me untuk diterima.

Anyway, this world will be a better place if we are more humble than this… dan jangan pick me dan jangan juga serampangan teriak orang lain pick me.

— Alvi Syahrin

[image error]

[image error]

June 18, 2025

I don’t love life, but I love this universe and its wonder

I don’t love life, but I love this universe and its wonder.

I don’t have many friends, but every time I see the sky, I don’t feel so alone.

Because when I look up to the sky, it feels like the entire universe is my friend, and if they could speak to me, maybe, just maybe—

The sun would say to me: “You can still be strong and powerful, even when you stand alone. And no matter what people say about me, I will never stop shining. You shouldn’t, either.”

The stars would whisper: “It’s only in the darkness that I found my light. That’s how I became who I am.”

The trees would speak: “Sometimes, I have to lose parts of myself — like when I shed my leaves — in order to grow new ones that are better for me. You too… you’ll need to grow new versions of yourself if you want to survive the storms of this life.”

The seeds beneath the ground would say: “I may not be visible right now, but that doesn’t mean I’m not growing. I’m still fighting, even in this darkness.”

The wind would murmur: “You don’t have to always be seen to be meaningful.”

The mountains would rumble: “I wasn’t formed in a day. I was shaped by pressure, by eruptions, by destruction.”

The moon would tell me: “You don’t need to be as bright as the sun to be useful. Even a soft light like mine is needed in the darkest night.”

And the dawn sky would say: “Even after the longest, darkest night, I still show up. Bringing a new day, a new chance, a new hope. So, let’s make the best of it.”

I love this universe, and, maybe, I can love this life.

Hi, thank you for reading the whole thing, and, hi, it’s me, Alvi Syahrin, the author of ‘insecurity is my middle name‘, ‘loneliness is my best friend‘, ‘overthinking is my hobby, and i hate it‘, ‘sorry, my younger self, i cant make you happy… but i will‘. For now, it’s only available in Indonesia (and, sometimes, in Malaysia), but I hope it can be anywhere in this world… especially in your bookshelf. :)

[image error]June 15, 2025

I don’t recognize myself anymore…

The old you was cheerful, full of smiles, always laughing. The you now? Not cheerful anymore,but not sad either — just… empty.

The old you was excited to meet friends, to talk and share stories. The you now? Suddenly so introverted, like you’d rather be alone than risk another disappointment.

The old you was so easily excited, so full of hope. The you now? Too tired to feel anything at all.

And now you’re wondering,“I don’t recognize myself anymore.”

So, here’s the thing…

You need to let the old you go.

That era has passed. Welcome this new version of you.

Back then was the Happy Era. The era where you learned how to:

— see the colors in life

— dream big

— live lightly

But you’ve already learned those lessons. Now it’s time to move into a new era, to learn other lessons.

Maybe now is the Sad Era. The Struggling Era. The Empty Era.

But you need to pass through this one, too. Because here, you’ll learn:

— how to manage expectations

— how to accept life with an open heart

— how to rise even after you’ve fallen to your lowest

— how to stop giving your energy to people who don’t value you

These are the lessons you could never learn in the Happy Era.

And once you’ve learned them, you’ll enter the Wise Era.

The era where you become calmer, more accepting, more understanding.

And when you’ve grown wiser, you’ll get to return to your Happy Era — but this time, it will be a whole new level of joy.

Until you hit another Sad Era again. Where you’ll gather new lessons again.

And return once more, even wiser.

Happy. Sad. Wise.

Happy Sad. Wise.

Over and over again.

Because this is just the world. Not paradise.

This is just the world. Not paradise.

Hi, thank you for reading the whole thing, and, hi, it’s me, Alvi Syahrin, the author of ‘insecurity is my middle name‘, ‘loneliness is my best friend‘, ‘overthinking is my hobby, and i hate it‘, ‘sorry, my younger self, i cant make you happy… but i will‘. For now, it’s only available in Indonesia (and, sometimes, in Malaysia), but I hope it can be anywhere in this world… especially in your bookshelf. :)

[image error]June 11, 2025

You in 2010 vs You in 2025

Do you remember your old little self back in 2010?

How old were you? Were you still happy?

In 2010, you might still be running around, playing tag with your friends.

In 2025, you’re running — chased by deadlines, pressure, and family expectations.

In 2010, your dreams reached the sky.

In 2025, you bury those dreams quietly, one by one.

In 2010, life felt like an adventure every day.

In 2025, life feels like a test every single day.

And so you wonder, “I miss the 2010 version of me so much.”

So, here’s the thing…

You’ve been too much of an adult.

So, don’t.

Don’t be too much of an adult.

Don’t let the kid version of you die just like that. Bring them back to life.

Like, back then, you used to play alone with nothing but your imagination.

Now, you’re just drowning in endless scrolling, watching other people’s dreams come true instead of chasing your own.

Please, play again and let your imagination — now worn and forgotten — breathe again.

Imagine yourself in your favorite country, feeling snow for the very first time, watching the aurora dance above you in waves of green and soft pink.

Imagine this: your prayers are answered, your dreams have come true, you’re living in a beautiful, spacious home. Your days are peaceful. Your heart is calm. Imagine. Just like when you were a kid. Let that imagination bring you joy — and then, fight for that joy in the real world.

Back then, you used to believe: nothing is impossible.

Now, you believe: life doesn’t work that way, you have to be realistic.

And that’s not wrong.

But sometimes — just sometimes — don’t be too realistic.

Because if everyone stayed realistic, there would be no flying machines in the sky called airplanes. If everyone stayed realistic, there would be no smartphones — tiny pocket-sized computers that used to fill entire rooms.

Rule no. 1 of Being an Adult: Sometimes, don’t be too adult.

Let that little version of you live again.

They deserve to live, too.

Okay?

Hi, thank you for reading the whole thing, and, hi, it’s me, Alvi Syahrin, the author of ‘insecurity is my middle name‘, ‘loneliness is my best friend‘, ‘overthinking is my hobby, and i hate it‘, ‘sorry, my younger self, i cant make you happy… but i will‘. For now, it’s only available in Indonesia (and, sometimes, in Malaysia), but I hope it can be anywhere in this world… especially in your bookshelf. :)

[image error]June 9, 2025

sometimes, talking to Allah feels exhausting, i just need someone here to hear me.

I was on the balcony of my house when I felt tired of praying to Allah.

It was like…

When I talked to Allah about my problems, sometimes, just sometimes, I felt exhausted. Because I said all the words with no replies. No immediate response. No comforting words I could hear. No reactions. Just silence. Just me and my voice fading into the night.

But when I talk to a friend, at least, I know I’m heard. I can listen to their voice, their advice, their response — that alone makes me feel less alone.

When I talk to Allah, I don’t get any physical comfort. No hand will hold mind. No body will hug mine.

But when I talk to a friend, at least, I can get a hug, I can have my hand held. Someone is physically there for me — that alone makes me feel less alone.

It’s not that I hate praying to Allah. I don’t. I just… I want someone here to hear me. A human presence. A listener that I can see with my eyes. A supporter that I can feel his or her presence.

But, one night, I realized something…

Yes, talking to a friend feels nice.

It’s like pouring water into dry soil. You are the dry soil. Your friend is the water. And, yes — it feels relieving. Suddenly, your heart softens.

But…

Will that soil stay moist forever?

Will it not dry up again tomorrow?

It’s fast, it’s instant.

But does it last?

Meanwhile, talking to Allah is like planting a seed in that same quiet soil. Your prayers are the seeds. They don’t sprout right away. You don’t see results yet — because they’re still hidden, still growing underground, strengthening the roots.

But they are working. They are moving. They are getting closer to the surface, to finally be seen.

And when they finally bloom, they may not be mere flowers. They may become tall trees with fruits. Ones that give shade for years down the road.

Yes, talking to Allah doesn’t give me immediate feedback. It teaches me something else: How to manage my expectations. How to accept what I can’t control. How to value the process. How to breathe through the waiting.

And talking to people? Yes — I get feedback right away. But sometimes the feedback sounds like:

“Just be patient.”

“Stay strong.”

Or some motivational words I didn’t really want to hear.

Because maybe, just maybe, I don’t want advice. I just want someone to hear me.

But here’s what I might forget:

Talking to Allah is being heard at its core.

Because when I whisper my prayers on a lonely night, no one interrupts me. I don’t need soothing words. I don’t need a warm hug. And still — my tears begin to fall. My heart softens. And even though the answers haven’t appeared yet…

something is happening;

something is unfolding.

It’s on its way to me. To you, too.

Like a seed beneath the ground, it’s moving, it’s growing, it’s drawing near.

Hi, thank you for reading the whole thing, and, hi, it’s me, Alvi Syahrin, the author of ‘insecurity is my middle name‘, ‘loneliness is my best friend‘, ‘overthinking is my hobby, and i hate it‘, ‘sorry, my younger self, i cant make you happy… but i will‘. For now, it’s only available in Indonesia (and, sometimes, in Malaysia), but I hope it can be anywhere in this world… especially in your bookshelf. :)

[image error]March 7, 2025

berwisata di air terjun air mata: karena makin dewasa, makin banyak air matanya

Episode sebelumnya: Bernostalgia di Jalanan Masa Kecil

Selamat datang di Wisata Air Terjun Air Mata.

Di sini, ada aku, kamu, dan dia.

Aku — dirimu di masa depan. Kamu — dirimu yang sekarang, yang sedang membaca buku ini dan berpetualang di dalamnya. Dia — diri kecilmu.

Masing-masing duduk di batu besar. Menyaksikan derasnya air mengalir dari tebing. Jatuh ke kolam di bawahnya. Menampiaskan titik-titik airnya ke dahimu, kakimu, tanganmu pipimu, bibirmu.

Kamu merasakan air itu di lidahmu.

Alismu mengerut. Asin.

“Ini adalah Air Terjun Air Mata. Semua ini adalah air matamu, di seluruh hidupmu,” ucapku, lalu pergi meninggalkan kalian berdua.

“Jadi dewasa itu… apakah kita jadi nggak cengeng lagi?” tanya diri kecilmu.

Oh. Lebih cengeng than you could ever imagine.

Kamu tersenyum getir sambil mengelap titik-titik air di tanganmu, melembapkan seluruh lengan dan wajah. Saat angin menerpa, rasanya sejuk. “Haruskah aku berkata jujur?” batinmu.

“Kita malah lebih banyak nangis pas udah dewasa.”

“Apa yang bikin nangis?”

Iya, apa yang bikin kamu sering menangis?

Pandanganmu tertegun menatap riak-riak di kolam ini. “Mungkin, karena saat dewasalah, kita merasakan kegagalan yang bertubi-tubi. Mungkin, karena saat dewasalah, kita merasakan lelahnya mental, beratnya tanggungan, memikul semua sendiri, sambil berjalan menuju ketidakpastian. Mungkin, karena saat dewasalah, kita merasa kurang disayang, kurang dipahami, kurang dipedulikan. Mungkin, karena saat dewasalah, kita mulai kehilangan orang-orang berharga di hidup kita. Mungkin, karena saat dewasalah, kita mulai sensitif terhadap emosi-emosi yang kita rasakan. Mungkin, karena saat dewasalah, everything happens all at once, and we’re just not ready.”

Diri kecilmu bergeming. Matanya kosong, tapi ada sepercik ketakutan di sana. Anak kecil ini butuh harapan. Jadi, kamu melanjutkan,

“Tapi, cuma saat dewasalah, kita bisa mendapatkan kesuksesan yang bertubi-tubi — meskipun aku belum mendapatkannya sekarang, someday we will, di masa dewasa ini. Cuma saat dewasalah, kita bisa belajar menjadi seseorang yang teguh dan tegar — meskipun aku belum seperti itu, someday we will, di masa dewasa ini. Mungkin, cuma saat dewasalah, kita lebih bisa menghargai dan mengetahui siapa saja orang-orang tulus di hidup kita, yang patut kita pertahankan — meskipun aku belum tahu siapa mereka, someday we will, di masa dewasa ini. Dan, kalau kita bisa menemukan itu semua, kita juga akan menangis. Menangis bahagia.”

Diri kecilmu tersenyum girang. Dia berdiri di atas batu yang basah ini. Merentangkan tangannya. Membiarkan terpaan air dan angin di tubuhnya kecil.

“Waktu kita masih kecil, lalu kita menangis, kita biasanya dianggap cengeng. Kalau udah dewasa, gimana dong? Masa kita tetap cengeng?” tanyanya — suaranya samar ditelan Air Terjun Air Mata.

Kamu tertawa pelan mendengar pertanyaan konyol itu.

“Anehnya, pas udah dewasa, orang-orang malah lebih peduli kalau tahu kita lagi nangis. Tapi, kalau udah dewasa, kita nangisnya udah nggak di depan teman atau orangtua. Kita seringnya nangis sendiri di kamar. Jadi, nggak ada yang tahu kalau kamu lagi nangis.”

“Kok kasihan?”

Kalau dipikir-pikir, iya, ya, kok kasihan?

“Aku juga nggak tahu kenapa. Tapi, yang aku tahu: Kita menangis karena kita masih bisa merasakan perasaan. Kita menangis karena kita peduli sama hidup kita. Kita menangis karena kita sayang sama diri kita. Kita menangis karena ada sesuatu yang berharga di hidup kita. And, I think that’s wonderful to be able to cry it out.”

Kamu ikut berdiri di atas batu yang basah ini. Merentangkan tanganmu. Memejamkan matamu. Merasakan terpaan Air Terjun Air Mata dan anginnya.

Lalu, kamu meraih tangannya, menggenggamnya, dan berkata, “Nggak usah terlalu berusaha keras jadi orang dewasa yang memendam perasaannya, yang semua di-gapapa-in, demi merasa kuat, yang sebenarnya cuma pura-pura. If you feel like crying, cry it out. Perasaan ada untuk dirasakan.”

Kemudian sebuah asap menggeliat di kolam air terjun. Saat asap memudar, ada pintu ungu berdiri kokoh. Sedikit tenggelam.

Dan, aku — dirimu di masa depan — telah menanti kalian di samping pintu berwarna ungu ini.

Kamu dan diri kecilmu turun ke kolam yang airnya sebetis, berjalan cepat menuju pintu itu. Menggenggam kenopnya, mendorong, membuka, melangkah.

Dan, sekarang, kamu berada di Pulau Permen dan Es Krim.

Author’s Note and Next Episode:

‘Kita menangis karena kita sayang sama diri kita. Kita menangis karena ada sesuatu yang berharga di hidup kita.’ Ini baris favoritku dari chapter ini. Mana baris favoritmu?

Aku menuliskan chapter ini karena, kadang, kita menyalahkan diri kita kalau menangis. Kita menganggap diri kita lemah kalau menangis. Kita melabeli diri kita cengeng kalau menangis. Tapi, menangis tidak sedangkal itu. That’s what I tried to convey in this chapter, and I hope you get it, and I hope you cry it out.

Anyway, salam kenal, namaku Alvi, tulisan ini diambil dari buku:

Sorry, my younger self, I can’t make you happy… but i will.

Yang bisa kamu beli di: Gramedia / Shopee / Tokopedia. Ini sampulnya:

Terima kasih sudah membaca sampai sejauh ini! — from your writer-friend, Alvi Syahrin[image error]

Terima kasih sudah membaca sampai sejauh ini! — from your writer-friend, Alvi Syahrin[image error]

February 21, 2025

bernostalgia di jalanan masa kecil:

Baca episode sebelumnya: Lorong waktu menuju masa kecil

Sekarang, bayangkan kamu berada di ruang putih tak berbatas.

Semuanya benar-benar putih. Sejauh mata memandang.

Lalu, kamu melihat sebuah pintu berwarna ungu di depanmu.

“Itu adalah pintu lorong waktu. Pintu ini akan membawamu ke berbagai tempat yang kamu butuh datangi. Masuklah, dan temui seseorang yang berharga di sana,” ucapku.

Jadi, kamu berjalan menuju pintu itu. Meletakkan tanganmu di kenopnya, mendorongnya, lalu mengambil napas panjang dan langkah pendek, dan tiba-tiba…

… kamu berada di lokasi yang berbeda.

Ini adalah sebuah jalan.

Jalanan dari masa kecilmu.

Dengan pohon-pohon hijau, langit biru, awan raksasa.

Tempat di mana kamu sering bermain bersama teman-teman masa kecilmu.

Tiba-tiba, kamu mendengar suara gerombolan anak kecil tertawa dan berlari. Jadi, kamu memutar kepalamu, dan…

… itu semua adalah teman masa kecilmu, berlari seakan mereka sedang main kejar-kejaran, bertebaran ke segala arah, tapi tak ada seorang pun yang melihatmu.

Sampai ada seseorang.

Seorang anak kecil.

Menghentikan langkahnya. Berdiri di hadapanmu.

Kamu melihat sandal kotornya, kakinya, tubuhnya, lalu wajahnya.

Matanya.

Kedua matanya.

Kalian saling mengunci tatapan.

Dia tahu kamu. Kamu tahu dia.

Dia adalah dirimu yang dulu; dirimu yang masih anak-anak, berusia sekitar delapan atau sembilan. Saling berhadapan, bersejajar, alis saling menekuk, membisu dan membeku.

Jadi, kamu melangkah mendekatinya.

Lalu, kamu berlutut, mensejajarkan kepalamu dan kepalanya, memberikannya sebuah senyum yang hangat, kemudian berkata, “Iya, ini aku.”

Kalian berdua berjalan di jalanan masa kecil ini, saling menggenggam tangan.

“Jadi dewasa seru nggak?” tanyanya.

Apakah kamu akan jujur?

Kamu menarik napas panjang sebelum menjawab, membuka mulut, tapi tak kunjung bicara.

“Seru, kok!” katamu akhirnya, dengan senyum palsu, tak berani memandangnya.

“Kamu masih temenan sama mereka nggak? Terus kamu nikah sama siapa?”

Kamu tertawa. Kamu punya jawabannya, tapi anak kecil ini tak akan siap mendengarnya, jadi kamu bilang, “Nanti kamu juga tahu sendiri,” sambil tersenyum, melangkah, merasakan angin kecil menerpa wajah kalian.

“Tapi, aku, kan, pengen tahu!”

“Hmm. Bakal ada teman yang datang dan pergi. Terus tentang udah nikah atau belum, ah, kamu masih terlalu kecil untuk tahu itu.”

“Terus, kamu jadi apa sekarang? Mimpi aku kesampaian nggak?”

Langkahmu terhenti, dia ikut berhenti.

Kamu menekuk wajahmu, meneguk ludah, tak tega melihat senyum anak kecil ini memudar mengetahui apa yang akan dia hadapi di masa depan.

“Jadi dewasa itu…” Suaramu bergetar.

“Jadi dewasa itu harus siap mengubur mimpi-mimpi. Jadi dewasa itu nggak bisa mimpi ketinggian lagi. Jadi dewasa itu harus realistis biar nggak sakit hati sama hidup.”

“Jadi, salah, ya, kalau aku punya mimpi yang tinggiii sekali?”

Bibirmu tersenyum tipis, tapi matamu bersedih. “Hmm. Kadang, mimpi-mimpi besar itu… nggak selalu bisa tercapai. Jadi, yang realistis-realistis aja. Biar kita nggak perlu kecewa saat dewasa nanti.”

“Realistis?”

“Iya. Realistis.”

“Aku nggak ngerti.”

“Ya, biasa aja. Nggak usah muluk-muluk. Yang wajar-wajar aja. Nggak semuanya harus spektakuler. It’s okay to be an average.”

Dan, ada sebuah genangan air mata bermuara di mata anak kecil ini.

Dadamu sesak. Kamu tak ingin menyakitinya. Tapi, inilah realitas menjadi dewasa.

“Jadi dewasa itu… banyak yang harus dipertimbangkan. Kita udah nggak bisa minta-minta ke orangtua lagi. Bahkan, kadang, kita yang harus bantu orangtua. Jadi dewasa itu… life just gets in the way. Kita punya tanggungjawab baru. Kita jadi lebih sibuk dan capek dan sedih. Sampai-sampai kamu nggak punya daya lagi untuk memperjuangkan mimpi-mimpi. Untuk bisa lanjut hidup aja, udah syukur banget. Jadi dewasa itu harus realistis. Realistis dalam segala kemungkinan. Realistis dalam berharap — supaya nggak kecewa sama harapan sendiri.”

Kamu tak tega menatap diri kecilmu yang sekarang telah menundukkan kepalanya. Jadi, kamu mendongakkan tatapanmu ke angkasa.

Ada pesawat terbang di langit biru. Melayang jauh menembus awan. Meninggalkan jejak-jejak yang panjang, lurus, dan putih. Matamu mengikuti jejak pesawat itu. Dan, pikiranmu tenggelam dalam lamunan.

Dulu, diri kecilmu sering bermain bersama imajinasinya. Menjadi pilot. Mengelilingi dunia. Melayang di angkasa. Menjadi pahlawan dengan kekuatan super. Menjadi putri-putri. Menjadi dokter, guru, astronot. Menjadi apa pun yang dia inginkan. Semua dalam imajinasi.

Ke mana perginya imajinasi itu saat dewasa, ya?

Beranjak dewasa, kamu berhenti bermain dengan imajinasimu. Kamu lebih skeptis dan realistis — atau kamu hanya pesimis tapi berlindung di balik kata ‘realistis’?

Apa pun itu, menurutmu, menjadi dewasa memang butuh skeptis dan realistis. Dan, aku — dirimu di masa depan — setuju dengan statemen itu.

Tapi, apakah ini yang benar-benar kamu inginkan?

Tatapanmu masih mengekori pesawat terbang itu. Ke mana, ya, perginya pesawat itu? Sudah sejauh mana pesawat itu terbang? Sudah ke samudera dan benua mana saja? Ada siapa saja, ya, di dalam sana? Kok bisa, ya, pesawat terbang setinggi itu? Gimana caranya?

Lalu, sesuatu klik di hatimu. Seperti ada lampu yang menyala di otakmu.

“Kalau semua harus terlalu realistis, mungkin nggak akan ada kendaraan yang bisa terbang bernama pesawat yang mampu mengarungi samudera dan melintasi benua. Kalau semua harus terlalu realistis, mungkin nggak akan ada perjalanan antariksa. Kalau semua harus terlalu realistis, mungkin komputer — yang dulunya sebesar sebuah ruangan — nggak akan bisa menjadi laptop dan ponsel yang bisa kamu bawa ke mana saja. Kalau semua harus terlalu realistis, mungkin nggak akan ada internet yang sekarang bisa mendekatkan dunia yang jauh.”

Pikiranmu lanjut berkelana,

“Mungkin, menjadi dewasa adalah tentang memadukan ‘sisi imajinatif dari masa kecil’ dan ‘sisi realistis dari masa dewasa’. Seperti bagaimana pesawat bisa terbang mengelilingi angkasa. Bermula dari imajinasi yang tidak realistis pada masanya, namun diperhitungkan, diteliti, dan diperjuangkan secara realistis. Sampai akhirnya, hari ini, kita bisa melintasi benua dengan waktu yang lebih cepat. Seperti bagaimana ponsel bisa ada di saku kita. Bermula dari imajinasi yang tidak realistis pada masanya, namun diperhitungkan, diteliti, dan diperjuangkan secara realistis.”

Kamu mengembuskan napas panjang. Napas kelegaan. Bersama setitik senyum yang baru terbit di bibir.

Diri kecilmu masih tertunduk. Jadi, kamu menepuk pundaknya. Menunduk sejajar dengan telinganya.

“Aku minta maaf,” bisikmu kepada diri kecilmu.

Diri kecilmu mengarahkan pandangannya kepadamu. Matanya basah, pupilnya membulat. Seumur hidupnya, tak ada seorang pun yang mengucap maaf kepada diri kecilmu. Kecuali kamu.

“Jangan terlalu realistis sama hidup,” lanjutmu. “Kamu bisa jadi pengusaha paling sukses di kotamu. Kamu bisa jadi penulis best-seller di seluruh dunia. Kamu bisa mengelilingi dunia, bukan karena sekadar kamu punya banyak uang, tapi karena kamu punya sesuatu yang dunia butuhkan. Tetaplah bermimpi hal-hal yang orang bilang nggak realistis,” ucapmu, lebih sebagai pengingat kepada dirimu sendiri.

“Tapi, tadi kamu bilang… realistis aja biar nggak kecewa?” tanya diri kecilmu.

“Iya, emang harus realistis. Tapi, realistis bukan berarti nggak boleh imajinatif. Realistis bukan berarti membatasi mimpi-mimpimu. Realistis bukan berarti mengerdilkan harapan-harapanmu. Kamu bisa punya mimpi yang besar, tapi tetap realistis dalam memperjuangkannya. Realistis juga berarti… kalau ada mimpi yang harus dilepaskan, bukan berarti kita nggak boleh menciptakan mimpi baru. Hilang satu mimpi, ciptakan sepuluh mimpi baru.”

“Tapi, tadi kamu bilang… kamu juga udah terlalu sibuk dan capek dan sedih?”

Kamu mengelus rambut diri kecilmu. “Kalau aku belum sempat memperjuangkannya, setidaknya, aku bakal memperjuangkannya dalam doa dulu. Toh, nggak ada ruginya, nggak ada capeknya, kan?”

“Tapi, kalau doa doang, mana bisa tercapai?”

“Sekarang, kamu yang terlalu realistis.”

Lalu, kamu dan diri kecilmu tertawa bersamaan. Angin bertiup lembut.

“Semoga dengan berdoa, aku selalu ingat apa yang harus aku perjuangkan. Semoga dengan berdoa, aku bisa menemukan celah untuk memulai perjuangan ini. Semoga dengan berdoa, aku bisa menguatkan tekadku. Semoga dengan berdoa, Allah melapangkan jalanku, memberkahi usahaku, mendekatkan mimpiku lebih mudah dari yang aku bayangkan.”

“Amin,” ucapmu dan dia bersamaan.

Kamu dan diri kecilmu lanjut berjalan di tengah jalanan yang lengang ini.

“Aku janji akan memperjuangkan mimpi-mimpi kita. Tapi, aku juga minta maaf kalau belum sesuai harapan kamu,” katamu.

“Te… terima kasih udah mau memperjuangkan aku,” ucap diri kecilmu, dan sudut air di matamu mengalir pelan.

Di kejauhan, berdiri tegap sebuah pintu berwarna ungu. Berdiri begitu saja di tengah jalan. Dan, aku — dirimu di masa depan — sudah menantimu di sini, di Pintu Lorong Waktu ini, melambaikan tanganku.

Kamu dan diri kecilmu saling berkejaran ke arahku.

Kamu membiarkan diri kecilmu menang. Membiarkan diri kecilmu menyentuh kenop pintunya. Mendorongnya. Membukanya. Melangkah ke dalamnya.

Dan, sekarang, aku, kamu, dan dia berpindah ke Air Terjun Air Mata.

Author’s Note & Next Episode:

Aaaa, gimana, gimana? Kamu suka nggak? Dari semua buku yang pernah aku tulis, this is one of my favorites. Chapter ini adalah salah satu alasan mengapa aku bikin buku ini: Ada yang hilang dari dirimu setelah jadi dewasa. Kamu lupa kalau, dalam dirimu, masih ada seorang anak kecil yang hidup. Yang butuh diperjuangkan. Yang butuh mimpi-mimpi tidak realistis. Yang butuh dibebaskan ekspresinya. That’s why I wrote this chapter. And the whole book. Berjudul:

Sorry, my younger self, I can’t make you happy… but i will.

Kamu bisa beli di Gramedia/Tokopedia/Shopee. Ini bentuk sampulnya:

Terima kasih sudah mau membaca sampai sini. Perjalanan berikutnya? Air Terjun Air Mata, semua air di air terjun itu berasal dari air mata seumur hidupmu. See you there.— from your writer friend, Alvi Syahrin[image error]

Terima kasih sudah mau membaca sampai sini. Perjalanan berikutnya? Air Terjun Air Mata, semua air di air terjun itu berasal dari air mata seumur hidupmu. See you there.— from your writer friend, Alvi Syahrin[image error]

February 20, 2025

lorong waktu menuju masa kecil

Bayangkan kamu sedang berada di lorong rumah sakit.

Dinding putih, langit malam, lampu yang tak banyak menyala — hanya kamu yang ada di sana.

Di sisi kiri lorong itu, ada kaca yang besar.

Di balik kaca itu, ada belasan boks bayi.

Dan, ada satu bayi yang menangis.

Lalu, kamu melangkah menuju suara tangisan itu.

Melangkah, melangkah, melangkah.

Semakin kamu mendekat, semakin mereda tangisan bayi itu, seolah-olah ia tahu.

Perlahan, langkahmu terhenti, kepalamu menunduk, melihat nama bayi itu.

Pupil matamu melebar. Tubuhmu membeku. Terperanjat.

Nama lengkapmu yang tertera di sana.

Untuk kali pertama dalam hidupmu, kamu bertemu dirimu yang dulu. Saat masih jadi bayi kecil yang polos, tak tahu apa-apa tentang dunia, sedang menutup mata, terlelap.

Jadi, apa yang ingin kamu katakan kepada bayi kecil ini?

Lalu, seperti sebuah film fantasi, semua di sekitarmu memudar, semua menjadi putih, dan kaca yang membatasi kamu dan diri kecilmu menghilang.

Tak ada apa-apa lagi di sana.

Kecuali kamu dan diri kecilmu.

Maka, kamu mengambil langkah yang sangat pelan.

Mendekati bayi kecil itu — diri kecilmu.

Sampai berdiri di sampingnya.

Kamu memandangi mata kecilnya yang terpejam, jemari mungilnya yang menekuk, embusan napasnya yang sendu.

Kemudian, kamu meletakkan telunjukmu di jemari kecilnya.

Hangat.

Jemari mungilnya menyelimuti telunjukmu dengan erat, seakan berisyarat, jangan pernah pergi.

Dan, kamu tak bisa menahan air matamu.

Jadi, kamu mengangkatnya dari boks itu, menggendongnya, memeluknya erat, seakan kamu tak ingin kehilangannya.

“Jadi, apa yang akan kamu katakan kepadanya?” bisikku.

Tapi, kamu terlalu tenggelam dalam momen ini sampai tak mampu bersuara, terisak memandangi bayi kecil ini.

Karena kamu tahu…

Bayi kecil ini akan menumpahkan banyak air mata di masa dewasanya, melebihi tangisannya di masa kecil.

Bayi kecil ini akan melalui banyak hal yang sulit di hidupnya. Bayi kecil ini akan menanggung beban yang berat.

Bayi kecil ini akan punya harapan dan mimpi besar di dunia ini, lalu dihantam realitas sampai jatuh di sumur depresi paling dalam.

Bayi kecil ini akan merasa tidak dicintai di masa dewasanya. Tidak pernah meraskan cinta yang utuh dari orangtuanya. Tidak pernah merasakan cinta yang hangat dari orang yang dia harapkan. Bahkan, merasa tidak pantas untuk mencintai dirinya sendiri.

Bayi kecil ini akan jatuh cinta pada orang yang salah, dan kamu merasa bersalah telah memilih orang itu.

Bayi kecil ini akan keliru memilih langkah karena tak ada seorang pun yang mengarahkannya harus bagaimana dan ke mana.

“Kamu mau bilang apa sama dia?” tanyaku sekali lagi, karena aku bisa merasakan pertemuan ini akan berakhir.

Tapi, kamu hanya bisa berlutut dan terisak hingga punggungmu berguncang.

Maka, aku — versi dirimu di masa depan — berbisik padamu,

“Kamu harus berjanji untuk bikin dia bahagia di sisa hidupnya.”

Lalu, kutinggalkan kamu sejenak, menyaksikan pemandangan ini dari kejauhan.

Pertemuan pertama kamu dan dirimu sendiri.

Dan, mataku menghangat dan mengabur menyaksikan ini semua. Karena satu hal yang aku sadar:

Di usiamu yang sekarang, di mana kamu merasa tidak berguna, tidak punya prestasi yang membanggakan, ternyata kamu… masih sayang sama kamu. Sungguh-sungguh menyayanginya seakan ini sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu.

Kamu hanya perlu bertemu diri kecilmu seperti ini.

Perlahan, bayi dalam gendonganmu memudar, matamu yang basah terbuka, melihat sekelilingmu, dan semua telah memutih tak berbatas, seperti berada di sebuah tempat tanpa ruang dan waktu.

Lalu, kamu melihat aku — versi dirimu di masa depan.

Dan, aku melihatmu mengangguk dengan air mata yang masih mengalir di pipi, berkata,

“Iya, aku akan bikin dia bahagia.”

Author’s Note & Next Episode:

Apakah ada air yang menggenang di bola matamu? Karena ketika aku menuliskan ini, ada genangan di mataku. Dan, oh, kamu ingin membaca kelanjutan kisah ini? Aku sudah menuliskan lengkap di buku: Sorry, my younger self, I can’t make you happy… but i will. Bisa kamu temukan di Gramedia atau Tokopedia atau Shopee. Anyway, begini sampul bukunya:

Terima kasih sudah mau membaca sampai sini. Perjalanan berikutnya? Air Terjun Air Mata, semua air di air terjun itu berasal dari air mata seumur hidupmu. See you there. — from your writer friend, Alvi Syahrin[image error]

Terima kasih sudah mau membaca sampai sini. Perjalanan berikutnya? Air Terjun Air Mata, semua air di air terjun itu berasal dari air mata seumur hidupmu. See you there. — from your writer friend, Alvi Syahrin[image error]

December 30, 2024

sorry, my younger self, i can’t make you happy… but i will

Oke, oke, aku mau bertanya dulu kepadamu:

Kalau kamu diberi kesempatan untuk bertemu dirimu di masa depan, apa saja yang akan kamu tanyakan kepadanya?

Kalau kamu diberi kesempatan untuk dirimu di masa kecil, apa yang akan kamu sampaikan kepadanya?

Tiga bulan lalu, aku menuliskan kata ‘tamat’ di sebuah naskah yang telah kutenun selama setahun. Naskah paling sulit, paling mengharukan, paling manis nan hangat yang pernah kutulis.

I’ve always wanted to write a different book like it’s a different era and style. Oh, jika kamu belum mengenalku, ini buku-buku yang pernah kutulis sebelumnya:

Pernah melihatnya di suatu tempat?

Pernah melihatnya di suatu tempat?Buku ‘insecurity’, terasa seperti teman yang hangat dan tak menghakimi. Buku ‘loneliness’, terasa seperti sahabat yang berusaha bagaimana caranya kamu tak lagi merasa sendiri. Buku ‘overthinking’, terasa seperti teman yang savage dan menamparmu dengan realitas, tapi juga tahu kapan harus lembut kepadamu.

Sekarang, aku ingin buku baruku terasa berbeda.

Aku ingin buku yang terasa seperti memasuki dunia baru. Aku ingin buku yang menjadikan kamu sebagai pusat tata suryanya — pemeran utamanya. Aku ingin buku di mana kamu bisa bertemu kamu.

Bertemu diri kecilmu yang akan bertanya, “Jadi dewasa seru nggak? Apakah kita jadi lebih berani saat dewasa? Apakah kita udah disayang dan nggak pernah dimarah-marahin lagi?”

Lalu, bertemu dirimu di masa depan yang membawamu ke berbagai usia-usia yang telah dan belum kamu lalui. Melalui sebuah lorong waktu berbentuk buku. This book. Lorong waktu menuju masa kecil, masa remaja, masa dewasa, sampai lorong waktu menuju hari terakhir hidupmu.

Tiga bulan lalu, aku berhasil menuliskan kata ‘tamat’ di buku ini.

Buku itu berjudul ‘sorry, my younger self, i can’t make you happy… but i will’. Ini sampulnya:

Konsep buku ini adalah memasuki lorong waktu kehidupanmu. Kamu mau lihat peta daftar isinya? Coba baca, lalu beritahu aku mana yang paling kamu penasaran.

Kalau tak terlihat jelas, ini sudah kutulis ulang, highlight dan beritahu aku mana yang kamu sangat penasaran — I might spill it later.

DAFTAR ISI ‘sorry, my younger self, i can’t make you happy… but i will’

LORONG WAKTU MASA KECIL:

1. Bocoran dari Masa Depan

2. Lorong Waktu Menuju Masa Kecil

3. Bernostalgia di Jalanan Masa Kecil

4. Berwisata di Air Terjun Air Mata

5. Berkelana di Pulau Permen dan Es Krim

6. Terjebak di Lembah Kesedihan Bernama ‘Belum Membanggakan Orangtua’

7. Ayah dan Ibu… Masih Hidup, Kan?

8. Mengunjungi Perpustakaan Persahabatan dan Cinta

9. Menyusuri Hutan Angker Bernama ‘Dewasa’

10. Tenggelam di Lautan Penuh Ombak Emosi

11. Kembali ke Rumah Masa Kecil

12. Ke Mana Masa Kecilku Pergi?

13. Museum Kenang-Kenangan Masa Kecil

LORONG WAKTU MASA REMAJA

14. Lorong Waktu Menuju Masa Remaja dan Masa Dewasa

15. Usia 15: Usia Capek-Capeknya sama Sekolah dan Dramanya

16. Usia 16: Usia-Usia Jatuh Cinta. First Love, First Hope, First Heartbreak

17. Usia 17: Usia Bingung-Bingungnya Passion, Cita-Cita, dan Masa Depan

18. Usia 18: Usia-Usia Dipaksa Mandiri, Merasa Sendiri, Tanpa Ada yang Memahami

19. Usia 19: Khawatir Menyia-nyiakan Masa Remaja, Panik Memasuki Angka 20

LORONG WAKTU USIA 20-AN

20. Usia 20: Usia-Usia Bingung Hidup Harus Dibawa ke Man

21. Usia 21: Usia-Usia Mengejar, Tapi Tak Pernah Sampai

22. Usia 22: Usia-Usia Sedih Belum Membanggakan Orangtu

23. Usia 23: Usia-Usia Paling Sakit Hati, Paling Brutal, Paling Traum

24. Usia 24: Usia-Usia Kangen Dirimu yang Ceria Dulu

25. Usia 25: Usia Kematian Mimpi, Ambisi, Tujuan Hidup

26. Usia 26: Usia Paling, “Ya, Udahlah, Mau Gimana Lagi.”

27. Usia 27: Usia Paling Depresif, Paling Berat, Pengin Berakhir Aja

28. Usia 28: Usia-Usia Tak Sanggup Kuat untuk Diri Sendiri

29. Usia 29: Usia Paling Mengerikan, Paling ‘Menentukan’

30. Usia 30: Usia-Usia Udah Bodo Amat Sama Omongan Orang

LORONG WAKTU MENUJU KEMATIAN?!

31. Ada yang Aneh di Chapter Ini

32. Apa yang Terjadi di Usia Setelah 30, 40, 50, dan Seterusnya?

33. Lalu, di Usia Berapa Aku Meninggal?

34. Aku Meninggal Karena Apa?

35. Bye, Myself…

PERPISAHAN…

36. Surat untuk Diriku di Masa Kecil

37. Sekarang, Waktunya Aku yang Pergi…

38. Hujan yang Turun di Pipi

39. Chapter Terbaik Sepanjang Masa

40. Sorry, My Younger Self, I Can’t Make You Happy… but I will.

Jadi, kamu paling mau baca yang mana? Beritahu aku, I might spill it later.

Mau lihat isinya? Aku sudah bikin audiobook di Youtube-nya. Dengarlah di sini.

“TAPI, KAK, BELINYA DI MANA?”

Buku ini akan bertebaran di Gramedia, sekitar akhir Januari 2025, insyaallah. Atau, kamu mau beli online? Di mana aku menuliskan namamu dan membubuhi tandatangan di setiap bukunya? Datangi Tokopedia, Shopee, Tiktokshop aku. Baru bisa pesan di tanggal: 1.1.25.

Periode PO: 1–7 Januari 2025

[image error]