Anwar Jimpe Rachman's Blog

April 19, 2025

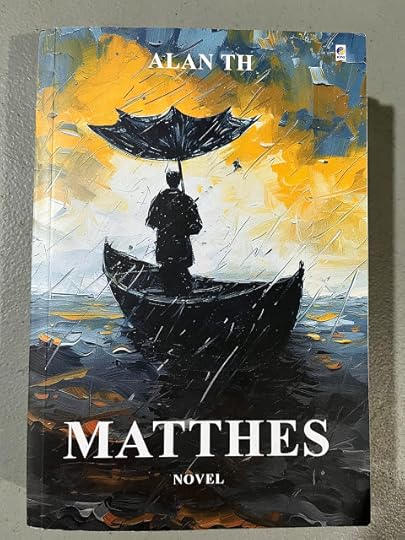

Kebangkitan Kedua Matthes

Benjamin Frederik Matthes adalah manusia dari abad ke-19. Namun dalam kurun dua dasawarsa terakhir, penyusun epos kolosal I La Galigo ini bangkit untuk kedua kalinya.

Kali ini, sosoknya hadir utuh dalam bentuk novel Matthes. Sang penulis, Alan TH, meracik ramuan cerita yang bergerak maju, mulai tahun 1845 ketika pemuda Matthes dikirim oleh NBG (Nederlansch Bijbelgenootschop—Lembaga Alkitab Belanda), untuk misi menerjemahkan Alkitab ke bahasa Bugis dan Makassar, bahasa penghuni wilayah Celebes Selatan.

Usai menikahi CE Engelenburg, teman masa kecilnya, dua pekan kemudian Matthes berlayar tiga bulan dari Amsterdam menuju Celebes Selatan, Hindia Belanda. Singgah di Batavia, ia menemukan potongan I La Galigo di berkas peninggalan pendeta WCH Toewater.

Penggalan tersebut menyadarkan Matthes perihal kadar sastranya yang tinggi. Ia pun merenung: menerjemahkan bukan semata mengganti kata-kata dari satu bahasa ke bahasa lain. Untuk ke taraf itu lelaki kelahiran Amsterdam 16 Januari 1818 ini mesti masuk ke gerbang kolosal I La Galigo bila ingin mengerti budaya masyarakat penutur Bugis dan Makassar. Karena itu, tugas menerjemahkan Alkitab ia kesampingkan sementara.

Kebangkitan Matthes kali ini berbeda dibanding yang pertama, yang dipercik oleh Robert Wilson tahun 2004, ketika teater musikal I La Galigo disajikan kepada dunia. Seluruh basis materi karya itu berasal dari mitologi I La Galigo. Epos ini dipandang seperti Homerus, Iliad, dan Odysseus sebagai cerita antropomorfisme, konsep yang memberi bentuk baru dalam kehidupan dewa menjadi manusia biasa.

Matthes lantas mulai dikenal sejak itu. Namun kebangkitannya sebatas nama, tanpa cerita dan sejarah. Waktu yang merambat seratusan tahun pelan julur-julurnya menutup figur ini. Sosoknya, paling banter, hanya dikenali lewat arsip potret hitam putih dalam di buku tertentu maupun arsip yang beredar di dunia digital nan maya.

Novel ini mengisi fragmen panjang yang selama ini hilang dari relung sejarah tentang Matthes, orang-orang yang hidup di sekitar tokoh mahapenting ini, gejolak politik kolonial di Hindia Belanda dari sudut pandangnya, juga perjuangan doktor bahasa ini menyisir wilayah Celebes Selatan yang penuh bahaya.

Awalnya I La Galigo tersebar lisan dan tercatat di banyak penjuru dan sumber. Sebaran naskah itu dikumpul dan disusun ulang Matthes bersama Colliq Pujiè (sekaligus judul sekuel novel ini). Keduanya bertemu di Barru pada 1953.

Arung Pancana Toa, nama kehormatan Colliq Pujiè, merupakan ratu yang kehilangan hak atas takhta Kedautan Tanete karena penentangan terhadap pemerintah kolonial Belanda di Sulawesi Selatan. Ia diasingkan di Makassar. Di rumah eksilnya, Colliq Pujiè dan Matthes menyalin dan mengumpulkan sepenggal demi sepenggal I La Galigo hingga mencapai 225,000 bait.

Seabad kemudian, akhir dekade 1980, ke-12 jilid naskah I La Galigo di KITLV Leiden, Belanda, mulai dikerjakan oleh para filolog kawakan mendiang Muhammad Salim, Fachruddin AE, Nurhayati Rahman, dan koleganya. Tahap ini lalu disambung dengan pementasan karya Wilson

Sejak itu, pelan-pelan, khalayak mulai tahu bahwa Nusantara memiliki kekayaan budaya yang agung. I La Galigo disebut sebagai epos terpanjang di dunia. Materinya sekurangnya 225 ribu larik puisi dalam 6000 halaman dan 12 jilid yang dihasilkan masyarakat Bugis, etnis yang berdiam di jazirah selatan sebuah pulau berbentuk unik.

Gerbang Kolosal

Proyek kerja kolosal penerjemahan I La Galigo dua tokoh ini adalah tualang membangun memasuki gerbang untuk fondasi kebudayaan pengetahuan di Sulawesi Selatan. Kerja perintisan inilah yang kelak kita warisi hingga sekarang.

Dengan kawalan tentara kolonial, Matthes memulai ekspedisi pencarian I La Galigo ke wilayah Bantaeng dan Bulukumba, di timur Makassar. Dalam perjalanan, ia dihadang sepasukan pemberontak—pengikut bangsawan yang disisihkan kolonial. Tiba di sana, ia dapat kabar bahwa ada ratu yang cendikia di negeri Tanètè yang lebih paham tentang I La Galigo.

I La Galigo ibarat sungai besar yang memiliki anak sungai yang begitu banyak—jika tidak bisa disebut tak terbilang jumlahnya (hal. 322). Bergelut dengan I La Galigo mendorong Matthes lahirkan tidak kurang 30-an karya bahasa, kesusastraan, etnografi, geografi, dan berbagai topik tentang Bugis dan Makassar

Ini dibenarkan oleh filolog, Prof Muhlis Hadrawi bahwa dua belas jilid yang berhasil dikumpulkan adalah karya yang belum selesai. Ini serupa perkiraan RA Kern bertahun-tahun sebelumnya bahwa ini baru sepertiga dari keseluruhan.

Lewat Matthes, kita memasuki cerita perintisan menyusun I La Galigo yang terserak itu dilengkapi tamasya panca indera yang lebih lengkap, ketimbang membacanya riwayat yang diramu Koolhof (1995: 5) dalam I La Galigo Jilid 1. Menikmati dalam ramuan sastra jelas berbeda dibanding membacanya lewat kertas kerja akademik yang lebih ‘dingin’.

Figur Pinggiran Lain

Novel ini sekaligus menghadirkan banyak persilangan nasib Matthes, meski sebentar, dengan tokoh-tokoh penting tapi berada di pinggir sejarah, seperti Mr Mesman. Nama pengusaha keturunan Makassar – Belanda ini juga muncul dalam The Malay Archipelago, karya legendaris Alfred Wallace. Mesman juga membantu Wallace dalam ekspedisi ke Sulawesi Selatan, seperti yang dilakukannya untuk Matthes.

Dari Mesman pula kita tahu bagaimana Pangeran Diponegoro diperlakukan oleh pemerintah Belanda. Menurut Mesman, “tawanan dari Jawa” itu dipindahkan dari Manado ke Makassar menggunakan kapalnya “tapi tidak boleh disebutkan dalam dokumen perjalanan” (h. 387). Bahkan Matthes yang dua tahun hidup di dalam Benteng Fort Rotterdam baru tahu di lingkungan yang sama juga ada tahanan bernama Pangeran Diponegoro (hal. 279).

Matthes bukan hanya tentang I La Galigo, tapi juga tentang lembaga pendidikan pertama di Makassar. Bersama LW Schmidt dan HW Bosman, ia mendirikan Kweekschool di Makassar pada tahun 1876, dibuka untuk guru pribumi dan untuk mendidik pada juru bahasa di Makassar (Husain, 2015: 74).

Kita harus berterima kasih pada Alan TH yang menghadirkan satu tokoh utama dunia pengetahuan di Nusantara lewat Matthes—baik sebagai pemuda yang mencintai pengetahuan bahasa; suami yang sering suntuk menekuni teks-teks dan bolak-balik ke perpustakaan; maupun lelaki, yang tampaknya cukup nekat, melakukan perjalanan jauh ke relung selatan Pulau Sulawesi yang penuh golak.

Alan mengajak kita memasuki proses kerja Matthes menjawab pertanyaan tokoh Kali Gowa, yang kontekstual dengan Indonesia mutakhir: apa yang membuatnya tertarik dengan La Galigo, sedang Matthes adalah misionaris?

“Keyakinan dan pengetahuan, itu dua wilayah terpisah,” jawab Matthes.

Judul : Matthes

Penulis : Alan TH

Tahun : November 2024

Penerbit : KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)

Ukuran : vii + 443 halaman; 13,5 x 20 cm

ISBN : 978-623-134-218-8

Catatan: Tulisan ini terbit di Kompas edisi 19 April 2025

November 22, 2024

Gegap Media, Gagap Narasi Sejarah

DALAM sepekan, 3 – 9 November 2024, pecinta seni di Makassar menikmati 24 karya eksperimentasi dan lintas media di Festival Komunitas Seni Media (FKSM) di Fort Rotterdam, Makassar.

FKSM merupakan forum dialog dan proses pertukaran budaya, pengetahuan, serta jejaring seni media di Indonesia bermula di Bandung (2015-2016), Pekanbaru (2017), Palu (2018), dan Samarinda (2019) ketika masih disebut Pekan Seni Media. Perubahan nama dan format menjadi FKSM mulai diselenggarakan di Bengkulu (2022) dan Lombok (2023).

Menurut Direktur FKSM, Yudi Ahmad Tajuddin, gelaran di Makassar berbeda dengan tahun sebelumnya di Lombok, yang disaji dalam ruang kubus putih tertutup (white cube). Di Makassar, partisipan FKSM berdialog dengan situs Fort Rotterdam, benteng berbentuk penyu seluas 3 ha yang dibangun oleh Raja Gowa X, Karaeng Tunipalangga Ulaweng, pada tahun 1545.

Benteng ini tak hanya menyimpan ingatan dan sejarah kolonial, namun juga arsip yang mencatat dan memantulkan proses perubahan sosio-kultural di Makassar atau di Indonesia secara umum.

Karena itu, FKSM 2024 menawarkan tajuk “Jelajah Jala” bagi seniman dan komunitas terpilih menjadi fondasi mereka membuat karya berdasarkan dialog dengan ruang-ruang di situs ini, mulai sejarah kolonial secara luas, mitologi dan tradisi, kultur maritim, serta tentu saja dengan media dan teknologi (dalam banyak bentuk dan pemaknaannya).

Kerangka kuratorial ini lalu diterjemahkan lewat 24 karya, yang melibatkan 7 seniman individual, 4 kolektif, dan 13 karya kolaborasi. Sebagian besar karya ini mencoba beradaptasi, berdialog, dan mengaktivasi secara kritis spasialitas Benteng Rotterdam. Selain sedang menunjuk semangat ‘jelajah’, hal ini juga sebagai upaya pemaknaan bahwa ruang pada dasarnya memiliki agensi yang mengkoreografi (membentuk) cara berada serta bentuk kehadiran objek-objek dan tubuh artistik.

Kerangka kuratorial “Jejalah Jala” ini tampaknya memang berhasil ‘menangkap’ pengunjung. Menurut beberapa sumber resmi, yang memirsa FKSM 2024 mencapai 36 ribu. Berdasarkan amatan saya hingga hari keenam, rerata wajah-wajah yang lalu lalang di luar dan dalam ruang pamer usia 30 tahun ke bawah.

Angka ini fantastis. Bisa jadi ini angka rekor tertinggi untuk gelaran pameran seni rupa di Makassar. Obrolan yang berkali-kali sampai ke telinga saya bahwa diperkirakan yang datang adalah para pengguna media sosial Tiktok. Karena FKSM, katanya lagi, juga memakai Tiktok untuk menyiarkan dan promosikan pameran ini. CNN Indonesia (Oktober 2024) menyebut, Indonesia adalah pemegang rekor pengguna tertinggi di dunia, mencapai 157 juta user.

Tapi kesan keberhasilan pameran ini tampak hanya terfokus pada jumlah pengunjung. Masih kurang membicarakan pada bagian bagaimana karya-karya di FKSM berdialog dengan publiknya.

“Ya begitulah kalau kita ada di rezim administratif. Ukuran kita adalah ukuran statistik semacam itu,” tanggap Agung ‘Leak’ Kurniawan, dalam obrolan saya di Yogyakarta, 12 November 2024.

Perihal administrasi pula yang konon membuat benteng tampak bagai kapal oleng dan berat sebelah. Penonton tumpah hanya di bagian utara benteng. Karya seluruhnya disaji di dalam bangunan sisi ini hingga menjalar sampai ke Bastion Amboina. Sekitar Museum I La Galigo justru melompong dan sepi.

Fragmen karya Gema Masa berlatar Hujan Khatulistiwa (Foto: Anwar Jimpe Rachman)

Fragmen karya Gema Masa berlatar Hujan Khatulistiwa (Foto: Anwar Jimpe Rachman)SELAMA tujuh hari, FKSM 2024 sangat terasa gegap medianya. Tapi, sayangnya, gagap pada beberapa narasi sejarah lokalnya.

Gegap Media

Memasuki pintu gerbang Benteng Rotterdam, kita segera bertemu karya-karya yang memadupadankan ragam elemen; yang kasatmata dengan kenyataan/benda digital, dari kekriyaan sampai yang virtual, saling lintas dan memintas dalam ruang-ruang yang solid dan selesai terukur (indoor) dan merespons ruang terbuka (outdoor) yang tanpa batas. Semua itu terasa mendorong kita lebih jauh ke waktu dan keadaan yang kita selalu sebut sebagai suasana masa depan.

Karya-karya tersebut asing sekaligus akrab. Bagian-bagiannya adalah benda-benda yang separuhnya (atau lebih) ada di depan kita, tapi juga sekaligus, mungkin, mengagetkan kita pada rupa yang belum sempat dibayangkan namun sudah tersaji di depan kita.

Ada terasa gagap kita berhadapan dengan seni yang menyajikan media yang begitu gegap juga gempita, terutama pada unsur teknologi digital.

Tapi beberapa karya juga berdialog dengan pengunjung dengan terbata-bata dan tidak sepenuhnya utuh. Kendalanya pada kemungkinan daya listrik yang putus atau turun (mengharuskan satu dua elemen karya sedang dalam perbaikan). Mutlaknya pada masa teknis.

Gagap Sejarah

Narasi sejarah formal pemerintah mencuat kembali. Ini muncul sejak pembukaan, ketika Gema Masa dipentaskan. Pertunjukan lintas media ini merupakan kolaborasi Tomy Herseta x Convert.id dengan Fitriya Ali Imran, Basri B Sila, dan penari-musisi Makassar. Di situ mengemuka lagi ungkapan dan ekspresi ‘luka’ akibat Perang Makassar (1666-1669), baik lewat narasi yang dilontarkan sosok passinrilik yang duduk di kiri atas karya Hujan Khatulistiwa (Iwan Yusuf & Nara Lab) maupun gestur dan kosa gerak dari para penari di lapangan rumput.

Selintas juga muncul dalam Buru (Mira Rizki & Tomy Herseta). Dalam lembaran petunjuk, hadir sosok berkuda serupa patung Sultan Hasanuddin di depan Benteng Rotterdam. “Dia penunggang kuda. Terlihatkah dia? Jasanya luar biasa. Nyalinya besar melawan kapitalisme lama”, tulis lembaran petunjuk karya ini.

Sejak awal tahun 2000, terutama ketika karya Leonard Andaya, Warisan Arung Palakka (2004) terbit, sejarah versi pemerintah yang melantik Sultan Hasanuddin sebagai pahlawan mendapatkan wacana tanding dengan hadirnya sosok Arung Palakka dalam buku tersebut. Masih perlukah kita berkubang dalam perdebatan siapa pahlawan dan pengkhianat, sementara Indonesia yang definitif belum tercipta? Yang ada dan hadir dalam perdebatan ini hanyalah dua sosok merupakan pemimpin kerajaan (baca: negara), yang berdiri berseberangan, membela kepentingan masing-masing.

Sultan Hasanuddin dan Arung Palakka adalah dua tokoh kunci sejarah Perang Makassar (1666-1669). Benteng Ujung Pandang yang dibangun Raja Gowa Tunipalangga pada pertengahan abad ke-16 harus berpindah tangan ke Belanda begitu Perjanjian Bongaya pada 18 November 1667 ditandatangani.

Pasca Perjanjian ini, banyak sumber menyebut terjadi diaspora besar-besaran. Rombongan kapal dalam beberapa keberangkatan mengembangkan layar menuju negeri-negeri di balik cakrawala. Mereka enggan tunduk pada perjanjian itu dan membangun harapan mereka sendiri. Sedang beberapa gelintir yang tinggal beranak pinak, narasi ‘kekalahan’ dilestarikan menjadi daya ungkap dalam ekspresi seni dan kebudayaan.

Beberapa tokoh yang saya kenal pun masih enggan menyebut ‘Benteng Rotterdam’, yang merujuk pada nama kota kelahiran Cornelis Speelman. Mereka lebih memilih nama lamanya yakni ‘Benteng Ujung Pandang’.

Gagap Lainnya

Kegagapan lain muncul pada satu bagian karya Welenreng: Chaos and Order (Abdurrahman Abe, Ahmad Irfan, Fitriya Ali Imran, Uto Amrullah, Zainal Beta). Meski tanpa bantuan videomapping karya ini (dalam perbaikan saat saya masuk), tapi lukisan tanah Zainal Beta tentang Welenreng menuntun imajinasi saya tentang pohon raksasa yang menjulang di lanskap I La Galigo itu.

Sayangnya, imajinasi Welenreng ini lantas terganggu dan seketika patah saat mengarahkan mata ke dinding kanan yang memamerkan lukisan pinisi Zainal Beta yang berlayar dengan bendera merah putih.

Apakah kekacauan (chaos) ini yang memang dituju karya kolaborasi tersebut? Apakah masa-masa I La Galigo, yang konon, eksis sejak abad ke-13 itu harus menampung pula fragmen yang ‘tak serumpun’ dari abad ke-20 dan 21?

Beberapa gelintir kegagapan tadi terasa mencerminkan bagaimana adaptasi dan dialog kita dengan sangat keras atas gegapnya perkembangan media.[]

May 12, 2024

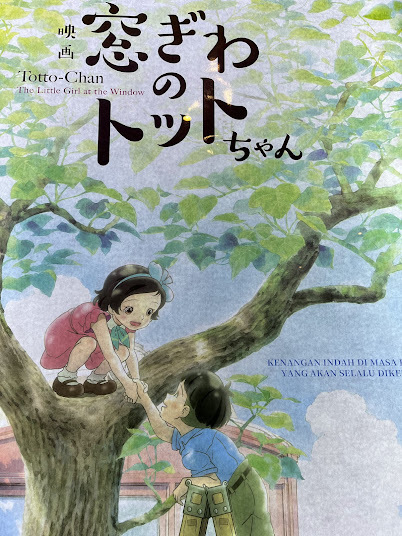

Gadis Kecil yang Mengajak Keluar dari Jendela

Animasi Totto-chan: The Little Girl at the Window (2023) terasa menyempurnakan visualisasi buku yang ditulis Tetsuko Kuroyanagi ini dan tampaknya segera menjadi klasik serta layak ditonton berulang, setara kisah Tottoro dan karya Studio Ghibli lainnya.

Saya tidak ingat adakah film yang pernah saya tonton seberhasil Totto-chan: The Little Girl at the Window mengalihwujudkan cerita dari buku. Bahkan karya animasi yang disutradarai Shinnosuke Yakuwa ini memaripurnakan karya Tetsuko dengan rangkaian adegan yang tersusun dalam animasi dua dimensi.

Format cerita dalam Totto-chan versi buku memang seperti berwujud sebuah naskah utuh yang ‘siap’ diangkat ke layar lebar. Setiap babnya bercerita dengan relatif pendek, menarasikan autobiografi Teksuko, yang juga bertindak sebagai eksekutif produser film ini, tentang masa kecilnya saat bersekolah.

Adegannya dibuka, persis bukunya, ketika Totto-chan bersama ibunya menghadap ke wali kelas, yang dengan tanpa basa-basi mengatakan, “Putri Anda mengacaukan kelas saya.” Ulahnya selalu menggegerkan kelas. Totto-chan membuka dan menutup mejanya ratusan kali. Laci meja itu dibuka ke atas, bukan ditarik seperti di rumahnya, adalah sesuatu yang menarik. Totto-chan juga berdiri di depan jendela kelas (yang menghadap ke jalan) agar bisa memanggil pemusik jalanan (penyebab kegaduhan karena menarik perhatian seluruh teman kelasnya), berbicara dengan burung walet, menggambar bendera Jepang dengan rumbai dan tiang bendera melampaui kertas (sampai bercak krayonnya di meja tulis tak bisa dihapus).

Deretan “daftar dosa” Totto-chan yang periang, pelamun, dan polos itu mengharuskannya pindah ke Tomoe Gakuen. Di situ ia bertemu Sosaku Kobayashi, kepala sekolah sekaligus pendirinya, yang betah mendengar Totto-chan bercerita selama empat jam tanpa henti dalam pertemuan pertama mereka. Sang kepsek lalu meletakkan tangannya ke kepala Toto-chan yang sudah kehabisan bahan, “Nah, sekarang kau murid sekolah ini.”

Sekolah itu memang sekolah yang tidak biasa. Gerbangnya adalah gerbang hidup. Dua batang pohon dipotong pendek bersanding menyambut yang datang. Dalam film, dahan mudanya dengan dua lembar daun menjulur ke udara pagi. Ruang kelas menggunakan gerbong kereta yang tak terpakai. Totto-chan merasa bisa belajar sambil menikmati pemandangan di luar gerbong dan membayangkan sedang melakukan perjalanan. Pada bagian ini, imajinasi tersebut tumpah dalam film dengan adegan surealis, gerbong itu membawa Totto-chan bergerak mulai dari darat, udara, sampai masuk ke laut bertemu aneka satwa. Karakter gambar yang muncul di sini tak kalah indahnya dengan karakter dalam adegan kehidupan harian Toto-chan.

Sistem pendidikan Tomoe Gakuen pun sangat berbeda dari sekolah (pada umumnya) yang Totto-chan tinggalkan. Muridnya boleh mengubah urutan pelajaran sesuai keinginan. Ada yang mulai hari belajarnya dengan fisika, ada yang menggambar, dan ada yang belajar bahasa dengan menekuni lembaran bacaan.

Pada suatu hari, kabar tersebar di kalangan murid bahwa akan ada gerbong bekas yang akan datang dan segera menjadi ruang kelas baru. Sayangnya, kedatangan kereta itu pada tengah malam. Murid kelas satu yang cuma sembilan orang menghadap ke Kepsek. Mereka meminta izin apakah bisa melihat ruang kelas yang baru itu datang. Tak disangka, Kepsek membolehkan dan mereka menginap di sekolah demi menyambut gerbong baru itu yang kemudian menjadi perpustakaan.

Cara mendidik Kobayashi sungguh berbeda dari kebanyakan guru ketika itu (dan sampai sekarang umumnya di Indonesia). Ketika memergoki Totto-chan menciduk cairan dari bak kakus saat mencari dompetnya yang jatuh di toilet, Kobayashi hanya bertanya, “Kau akan mengembalikan semuanya kalau sudah selesai, kan?”

Sebelum mendirikan Tomoe, Kobayashi bepergian ke Eropa untuk belajar metode-metode pendidikan. Ia bertemu Emily Jaques-Dalcroze, pemusik cum pendidik. Dalcroze merenungkan tentang bagaimana melatih anak-anak untuk mendengar dan merasakan musik di pikiran mereka—bukan di telinga, bagaimana merasai musik sebagai sesuatu yang bergerak. Dalcroze pun lalu menciptakan musik khusus untuk berolahraga yang disebutnya euritmik.

Beberapa pelaku seni Jepang mulai komposer, dramawan, penari, sampai aktor kabuki terinspirasi Dalcroze. Tapi Kobayashi-lah yang pertama menerapkan metode Dalcroze dalam pendidikan dasar. Ia menciptakan suasana belajar di Tomoe yang membuat betah para siswanya. Kobayashi sendiri pula yang memandu istirahat, makan dan olahraga yang diiringi musik, serta berbincang dan dialog lepas dengan murid.

Sekolah itu punya hadiah unik. Seluruh pemenang olahraga dihadiahi sayur. Juara pertama mendapat lobak raksasa, umbi burdock, dan seikat bayam.

Adegan para murid Tomoe menggambar di lantai aula sekolah juga menjadi visualisasi menarik. Pelajaran itu adalah pelajaran musik yang dipandu langsung oleh Kobayashi. Dalam fragmen itu kita bisa merasakan bagaimana indahnya kecamuk dunia anak-anak yang meletup-letupkan ide mereka ke matra lantai aula sekolah.

Totto-chan juga membawa kita pada keharuan ke kiri dan kanan. Usai menikmati isi kepala para siswa di lantai sekolah, kita akan dibawa pada kesedihan mendalam seisi sekolah. Pada hari pertama masuk sekolah usai libur musim semi, Kepala Sekolah Kobayashi terisak di depan siswa saat mengumumkan bahwa Yasuaki, sahabat Totto-chan yang terkena polio, meninggal.

“Selamat jalan. Mungkin kita akan bertemu lagi entah di mana jika kita sudah tua. Mungkin waktu itu poliomu sudah sembuh… Aku tidak bisa mengembalikannya padamu sekarang, kan? Aku akan menyimpannya untukmu, sampai kita bertemu lagi,” kata Totto-chan, menyinggung buku Uncle Tom’s Cabin, yang dipinjamnya dari Yusuaki, yang terbaring di peti mati di gereja persemayaman.

Yasuaki, pemeran pembantu pria dalam film ini, adalah sahabat Totto-chan. Ia duduk tepat di belakang Totto-chan. Gadis ini pernah ‘memaksa’ Yusuaki memanjat pohon (adegan yang menjadi poster filmnya), pengalaman pertama dan terakhirnya duduk di atas pohon. Aktivitas fisik Yasuaki memang terbatas. Tangan dan kaki Yasuaki mengulai karena polio. Sebelum libur musim semi, Yasuaki, si pembaca akut, meminjamkan Uncle Tom’s Cabin untuknya.

Totto-Chan juga tidak benar-benar memuat semua cerita yang ada dalam buku. Beberapa tentu saja sengaja tidak masuk karena, kelihatannya, mempertimbangkan durasi dan urgensi. Adegan pelajaran tentang ‘tulang ekor manusia’ juga masuk dalam film. Itu kejadian luar biasa karena pertama kali Kepala Sekolah terlihat marah pada seorang guru karena berkaitan dengan Takahashi, murid yang tubuhnya sudah berhenti tumbuh.

Ceritanya berlatar Perang Dunia II menggunakan perspektif anak-anak. Itu ditandai perubahan nuansa warna animasi yang beralih sedikit gelap. Bermunculanlah adegan bekal murid yang semakin sulit memenuhi aturan bekal makan siang siswa Tomoe dengan “sesuatu dari laut dan sesuatu dari pegunungan”. Makanan untuk penduduk pun dijatah. Ayah Toto-chan, seorang pemain biola terkenal, akan diberi beras, gula, dan kebutuhan lain hanya jika mau mainkan musik-musik masa perang di pabrik amunisi. Ayahnya bergeming.

Di mata Totto-chan, tak ada lagi penjual permen. Di stasiun kereta terdapat mesin penjual otomatis yang bisa mengeluarkan karamel. Setiap Totto-chan memasukkan koin, si mesin hanya mengembalikan uang perak lima sen Totto-chan. Tak ada karamel lagi masa itu.

Bagi Totto-chan, Tomoe merupakan satu hal besar dalam hidupnya. Lingkungan yang memberi ruang besar untuk seumuran mereka. Bahkan kerap mereka janjian bermain di sana di waktu-waktu luar jam sekolah, semisal saat Totto-chan mengajak Yasuaki memanjat pohon. Suatu pagi, ketika aula dibersihkan dan Kobayashi bersila, Totto-chan berbisik, “Aku ingin mengajar di sekolah ini kalau sudah dewasa. Sungguh.” Kepala sekolah dan Totto-chan lalu menautkan kelingking mereka, penegasan perjanjian cara Jepang kuno. Sayangnya, sekolah yang dibangun memakai uang pribadi Kobayashi itu musnah dilalap api pada 1945 ketika Tokyo mendapat serangan bom.

“Sekolah seperti apa yang akan kita bangun lagi?” cetus Kobayashi, memandang api melalap sekujur Tomoe.

***

CERITA TOTTO-CHAN sejak lama menggugah dunia lantaran mengangkat cerita pendidikan ala Kobayashi yang menyentuh jati diri setiap manusia. Dia memberi ruang yang nyaris tidak terbatas pada perkembangan anak. Setiap anak adalah unik adanya.

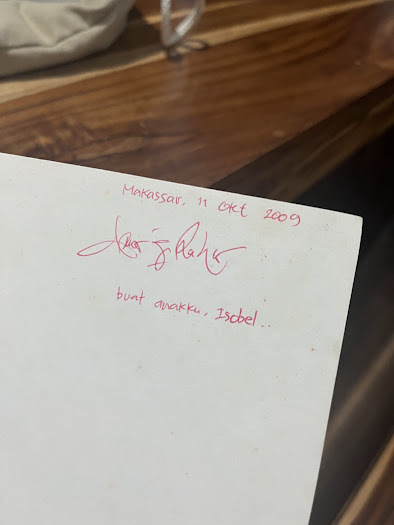

Harapan itu pula yang mendorong saya menghadiahi Isobel buku bersampul keras ini kala usianya masih empat bulan. Semacam doa agar ia tumbuh seperti gadis kecil itu. Delapan tahun kemudian ia baru mulai membacanya.

“Waktu itu belum mengerti semua ceritanya. Yang teringat itu semua muridnya dianjurkan (oleh Kobayashi) untuk mengenakan pakaian yang kusam,” kata Isobel. Pertimbangannya bahwa anak-anak akan lebih banyak bermain dan beraktivitas fisik lainnya. Itu juga sebab Totto-chan sering pulang dengan baju dan celana yang koyak.

Perkara pendidikan yang menjadi soal dalam cerita Totto-chan juga kemudian mendorong saya dan Piyo memutuskan Isobel cukup unschooling saja. Dalam banyak segi, sekolah formal masih menjadi monster baru bagi pertumbuhan kreativitas dan imajinasi anak-anak.

Menonton atau membaca Totto-chan tak ubahnya melihat bagaimana seorang anak tumbuh dengan nyaris tanpa interupsi dari pihak yang ‘lebih tua’ dan atau ‘penguasa’ yang menetapkan hanya satu bentuk pendidikan. Totto-chan bersekolah dan berkembang dengan baik oleh lingkungan sekolah yang kondusif, yang memungkinkannya mendalami hubungan-hubungan sebagai manusia biasa yang menyentuh. Persahabatannya dengan Yasuaki membuat Totto-chan mendapat pengalaman tentang kehilangan.

Totto-chan yang berdiri di jendela justru mengajak kami belajar di luar jendela. Semangat itu juga menguatkan kami dalam menemani Isobel tumbuh. Kami ingin dia berkembang menjadi sejatinya manusia. Ia harus belajar berkawan—menghormati yang tua dan mengayom sepantaran atau yang lebih muda, berusaha dan pantang menyerah dalam hal apapun, berempati, sampai mengalami perihal yang bernama kehilangan.

***

PERKARA MENONTON film hasil adaptasi buku tidak pernah berhasil buat saya sebelum menonton Totto-chan. Tapi harusnya memang saya tidak membahas ini. Toh logika menikmati buku dan film memang berbeda.

Tapi setidaknya kehadiran Totto-chan, melengkapi tontonan animasi saya pada tahun naga ini, usai beberapa bulan sebelumnya menyaksikan karya terbaru legenda animasi, Hayao Miyazaki, The Boy and the Heron yang rilis tahun 2023 lalu.

Agaknya, faktor animasi, bentuk yang dipilih untuk mengangkat ceritanya ke layar lebar, sangat membantu menjadikan Totto-chan sebagai adaptasi buku menjadi film yang sangat baik. Meskipun dalam Catatan Akhir buku Totto-chan bertitimangsa 1982, Tetsuko mengatakan, “Setelah buku ini terbit, aku didatangi perusahaan-perusahaan film, televisi, teater, dan film animasi yang meminta izin untuk memproduksi ceritaku. Pada saat itu saya berpikir bahwa gambaran yang diciptakan oleh orang-orang yang membaca buku di benak mereka akan selalu lebih baik daripada upaya untuk menjadikannya sebuah film.”

Adegan-adegan Totto-chan sama menyentuhnya dengan adegan dari film-film produksi Ghibli. Salah satu yang membedakan adalah cerita Totto-chan yang faktual, sedang Ghibli bergenre fantasial. Bila menonton Ghibli, saya lalu berusaha mengasosiasikan tokoh-tokoh tertentu dengan keadaan nyata, seperti tokoh No Face yang kemunculan awalnya cenderung antagonis yang pelan-pelan tumbuh sebagai protagonis.

“Lalu kali ini saya ditanya bagaimana perasaan saya menjadikannya film animasi. Menurut saya anak muda mungkin akan senang menontonnya. Saya tetap bahagia ketika pergi ke toko buku dan mendengar bahwa mereka memilikinya, dan saya menantikan kesan dari anak-anak yang sudah membaca buku tersebut. Belakangan ini, situasi dunia juga berubah dalam berbagai hal, jadi saya harap generasi muda yang menonton film ini akan menganggapnya menarik," kata Tetsuko.

Saya jarang menonton di bioskop. Tapi saya cukup gampang menandai film yang menarik buat saya. Pada setiap nama-nama kru film muncul di ujung film, saya akan selalu duduk lebih lama—seperti tak rela mengucapkan selamat tinggal pada sesuatu yang berharga.

Dari Totto-chan saya belajar: masa kecil yang indah bisa setara dengan dongeng. Dan kisah nyata Tetsuko ini segera menjelma sebagai dongeng yang klasik bagi banyak anak-anak di seluruh dunia.[]

Referensi:

January 4, 2024

Seniman di Belakang Saja (Mengamati Proyek Songkabala Lae-Lae! dari Luar dan Dalam)

SEORANG PEREMPUAN muda menangis di tengah kerumunan di bawah pohon asam besar yang bercabang bagai katapel raksasa. Beberapa kerabat perempuannya mencoba menenangkan. Si perempuan jadi seperti gagu, merengek, dan berurai air mata. Ia hentak-hentakkan kaki seperti bocah kehilangan mainan. Ia mengisyaratkan kedua tangannya menabuh, seraya menunjuk ke arah keramaian yang mengelilingi pemain ganrang, gendang Makassar. Si perempuan muda berlari ke sana lalu menabuh ganrang.

Beberapa saat kemudian, si perempuan muda siuman dan berlari masuk ke rumahnya, yang rupanya hanya dibatasi pagar dengan sang pohon asam yang berbatang empat rentangan tangan orang dewasa itu.

Upacara Songkabala Lae-Lae! pun resmi dimulai!

Gendang merupakan alat musik utama dan dianggap bertuah di Sulawesi Selatan. Itulah kenapa menjadi alat musik yang dipukul kala membuka acara. Benda ini dipercaya memiliki roh. Pemandangan biasa bila ada penari atau yang sekadar menonton jadi kerasukan bila mendengar gendang ditabuh, seperti yang terjadi pada si perempuan muda tadi.

“Iya, sering juga tiba-tiba tarian ditemukan di situ. Orang-orang kemasukan terus menari tommi (sekalian)!” mendiang Daeng Mile tertawa, dalam satu kesempatan obrolan 2014 silam.

Kata rencana yang beredar, upacara tolak bala sebenarnya baru akan digelar sekitar jam lima. Tapi dibuka cepat jelang jam empat karena ada yang kerasukan. Usai tabuhan ganrang tersebut, prosesi warga berikutnya adalah ziarah ke makam orang keramat di ujung barat pulau. Sekali lagi, dengan iringan tabuhan gendang, warga berdoa di situ.

Beberapa saat kemudian kerumunan bergerak kembali ke sekitar pohon asam besar. Di bagian pintu banker yang menghadap laut, lelaki pembaca doa sudah menghadapi lima baki berisi pisang, kelapa, dupa, songkolo (ketan) putih-hitam-kuning, kari kambing, makanan olahan hasil laut, dan lukisan bernuansa biru karya Nur Ikayani aka Kika yang dikerumuni sekelompok perempuan Lae-Lae berbaju bodo kuning, jingga, merah, dan hijau.

Lukisan itu menggambarkan sesosok perempuan, yang disebut Kika merupakan hasil mimpinya suatu waktu di Benteng Fort Rotterdam. Dalam mimpi, Kika melihat perempuan tersebut membuat perahu kertas dan melayarkan ke barat, ke arah Pulau Lae-Lae. Belakangan, menurut informasi yang dikumpulkan oleh Kika, dia adalah perempuan Jugun ianfu atau budak seks tentara ketika Jepang berkuasa di Makassar. Sosok ini kemudian digambarkannya sebagai figur pelindung warga Pulau Lae-Lae yang sedang berjuang melawan reklamasi.

Di bawah asam bernaung satu bangker berpintu dua yang diduga peninggalan Jepang sisa Perang Dunia II. Baru-baru ini ditemukan dan digali warga selama 19 hari. Satu banker lagi ada di timur. Kedua tempat persembunyian tentara itu kini ada di dalam pagar rumah warga.

Dari bangker, upacara bergerak ke utara, menuju rumah Daeng Kanang, seorang sesepuh Lae-Lae. Di sepanjang jalan, warga menyajikan makanan laut hasil olahan sendiri, seperti tiram bakar (atau tumis?), lawar ikan teri, tumis cumi, anggur laut, sampai acar mangga. Sebelumnya, di gazebo sepanjang jalan menuju bangker tadi, warga siapkan di nampan aneka kue.

Siapa pun boleh mencicip semua makanan tersebut (dan memang bergantian pengunjung menjumput atau menyendok). Sejujurnya, para perempuan penyedia penganan dengan rasa laut segar itu adalah ‘demo masak’ yang sesungguhnya. Mereka sengaja melakukannya untuk sampaikan pesan bahwa makanan-makanan sejenis itulah yang bakal hilang bila reklamasi menggulung pulau tersebut.

Rumah Daeng Kanang sudah penuh orang. Matahari sore bersinar terang di depan serambi. Perempuan sepuh ini konon berumur 90-an tahun—jelas menyaksikan langsung banyak peristiwa. Ia juga penari. Proses ritual singgah di situ.

Daeng Serang, maestro ganrang, menabuh gendang, mengiringi Daeng Kanang menari di kursi. Beberapa penari senior seperti Maria Darmaningsih dan Nungki Kusumastuti (dua pendiri Indonesia Dance Festival, IDF), Nurlina Syahrir (penari senior dan pengajar dari UNM), dan dua penari pria dari tim Ida Bahru juga ikut merespons gebukan Daeng Serang.

Begitu bunyi ganrang Daeng Serang berhenti, orang-orang bergerak lagi menuju ke bagian tengah pulau, tepatnya di dekat sumur tua, sumber air utama penghuni pulau. Sebelum mencapai perigi tersebut, warga memajang foto-foto arsip beberapa keluarga dan dokumentasi tolak reklamasi. Anak-anak banyak berkumpul di situ. Seorang pemuda menjelaskan tentang gambar yang ditempel di dua dinding yang mengapit jalan sempit tersebut.

Bergerak maju sedikit, para pejalan mendapati meja yang memajang benda-benda pusaka, terutama badik. Tak jauh juga dari situ, Di bawah rindang pohon kersen, sekelompok gadis menari diiringi musik joget Flores populer. Penonton ikut bergoyang.

Titik berikutnya adalah makam di sudut utara. Di situ sesaji pisang dan songkolo (ketan) bermahkota telur diletakkan dengan iringan gendang, seperti saat ziarah makam pertama. Dua lelaki lalu memperagakan gerakan pencak silat dengan iringan tabuhan gendang. Daeng Bau, salah seorang perempuan penghuni Lae-Lae, mengunjukkan lukisan karya Kika ke para pengunjung, lalu berlanjut berorasi dan penegasan soal penolakan warga Lae-Lae terhadap reklamasi.

“Kami hari ini bukan demo tapi ingin menyampaikan bahwa inilah simbol kami sebagai nelayan. Kami ini istri nelayan. Kami perempuan nelayan. Kami memeluk laut dan laut pun memeluk kami. Kami tidak ingin dipisahkan dari laut dan karang,” seru Daeng Bau di atas kursi.

Rombongan bergerak lagi ke etape terakhir, yakni di ujung utara pulau. Di sanalah songkabala ditutup dengan melarung, tepat tatkala matahari sudah di kaki langit barat. Wajah-wajah yang berkerumun bermandi semburat matahari berwarna jingga.

Yang hadir mengabadikan momen itu pakai hape dan perekam lainnya. Pemandangan matahari terbenam tanpa terhalangan begini nyaris nihil di Makassar daratan. Harus menyeberang ke, misalnya, Lae-Lae atau pulau lain yang lebih di luar.

Pembaca doa Songkabala Lae-Lae! melarung sesajian. (Foto: Anwar Jimpe Rachman)

Pembaca doa Songkabala Lae-Lae! melarung sesajian. (Foto: Anwar Jimpe Rachman)

PULAU LAE-LAE merupakan salah satu pulau terdekat dari Makassar—10 menit dengan perahu bermesin satu. Sejak lama pulau berpasir putih dihuni sekisar 2,000 jiwa ini menjadi incaran investor.

Awal Maret 2023, nelayan dan sejumlah kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Lawan Reklamasi Pesisir (Kawal Pesisir) melakukan aksi parade dan membentangkan spanduk 30 meter sebagai bentuk penolakan atas reklamasi atas pulau ini. (Spanduk kecil pernyataan ‘tolak reklamasi’ sampai sekarang banyak dipajang di banyak titik di pulau ini.) Mereka memprotes rencana Pemprov Sulawesi Selatan mereklamasi pulau tersebut untuk menjadikan destinasi wisata baru. Menurut Mongabay, reklamasi ini dilakukan sebagai lahan pengganti kekurangan yang sebelumnya telah disepakati antara Pemprov Sulsel dan pengembang Center Point of Indonesia (CPI) seluas 12,11 hektar.[1]

Upaya mereklamasi Lae-Lae sudah terjadi sejak tahun 1997. Ketika itu warganya terancam rencana pembangunan yang digagas oleh Abdul Latif, menteri cum pengusaha masa Orde Baru. Merespons gejala itu, Firman Djamil membuat performance art berjudul Tujuh Lapis Lelaki Berbaju Bodo Menarik Benang Merah pada JOMA (Journal of Moment Arts), 8 – 9 Oktober 2002. Dengan baju bodo tujuh lapis yang dikenakannya di gerbang Benteng Fort Rotterdam, Firman bergerak ke barat, bersimpuh di pantai dan melambai ke arah pulau. “Lae-Lae, mendekatlah! Lae-Lae, jangan pergi… Dekatlah padaku, Lae-lae! Lae-Lae, kemarilah!” [2]

Itu bukan nujuman, sanggah Firman, yang turut hadir di Songkabala Lae-Lae!. Ia sebenarnya melambaikan tangan agar pulau itu tidak diambil orang, meskipun lantaran aktivitas reklamasi, daratan pun bertambah di sekitarnya, membuat Lae-Lae terasa semakin dekat. Bila berdiri di ujung selatan Lae-Lae, kita dan Masjid 99 Kubah rasanya hanya diantarai air selebar dua ratusan meter.

Tanah reklamasi yang kian mendekati

Tanah reklamasi yang kian mendekati Pulau Lae-Lae (Foto: Anwar Jimpe Rachman)

Firman lantas menarik benang merah ke gedung dan perkantoran, simbol-simbol kekuasaan, antara lain ke lembaga pemerintahan, keamanan, kantor pos, kantor bank, dan berakhir di Kantor Wali Kota. Firman menyerahkan surat ke setiap tempat yang didatangi itu. Di kantor Wali Kota, Firman membacakan pidato tentang riwayat singkat Kota Makassar di dalam ruangan, disimak oleh orang-orang berseragam pegawai.[3]

Firman kemudian turun ke lapangan depan kantor. Di bawah tiang bendera, ia mencuci piring dan pakaian (pakai sabun dan menghempasnya, seperti cara cuci kebanyakan orang di kampung). Firman lalu bergerak ke rimbunan bunga di bagian pagar dan menjemur cucian.

Seluruh prosesi Firman tampak ingin menegaskan bahwa tempat-tempat menggodok kekuasaan dan diputuskan sampai berefek (sayangnya, lebih sering, buruk) terhadap warga mestinya menjadi pelindung dan “rumah” bagi mereka. Bukan mengasingkan dan melemparkan warga, sebagaimana yang terjadi terhadap beberapa kepala keluarga penghuni Lae-Lae pada 1997, yang berdasarkan Daeng Bau, dipindahkan ke Salodong, Untia, pesisir bagian utara Makassar.

SETIAP TITIK persinggahan songkabala merupakan titik-titik penting bagi warga dan pulau. Warga dengan jelas ingin menunjukkan itu semua, termasuk tempat-tempat baru yang ditemukan seperti bangker sisa masa perang. Dengan merawat cagar budaya seperti itu, maka terlindung pula wilayah sekitarnya. Dua bulan setelah songkabala, Dinas Kebudayaan Makassar sudah memagari bangker tersebut, lengkap dengan plang larangan merusak, lengkap dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar.

Songkabala merupakan upacara tolak bala yang setiap tahun digelar sederhana di Lae-lae, dalam bentuk waga berdoa bersama. Hanya kali ini dibuat besar. Acara ini juga merupakan koreografi sosial yang dikerjakan oleh Gymnastic Emporium (GE) bersama warga. Residensi GE di Lae-Lae difasilitasi atas kerja sama Makassar Biennale dan IDF.

“Kita cari cara untuk menyuarakan isu-isu reklamasi yang dialami masyarakat pesisir saat ini dengan pendekatan seni, sejarah, dan kebudayaan. Kita melewati situs-situs sejarah di Pulau Lae-Lae, dan ketemu juga subjek-subjek yang ada,” terang Direktur Artistik GE, Irfanuddin Gozali.[4]

Sejak awal, kami (MB, IDF, dan GE) sepakat bahwa warga yang harus diberi porsi besar untuk kegiatan ini. Saya pun sampaikan tentang ini saat datang mengantar secara formal GE dan berbincang resmi dengan warga Lae-Lae pada awal Agustus 2023.

“Makassar Biennale dan GE akan ada di belakang warga. Wargalah yang mengatur semua kegiatan ini,” hantar saya, yang datang bersama Gozali dan Muhammad AB (Abe) saat itu, di hadapan warga yang berkumpul di gazebo dekat pohon asam.

Kami langsung menyambung pertemuan awal rencana ini dengan memberi kesempatan warga membuat daftar apa saja dalam rencana mereka yang akan ditampilkan. Itulah mengapa kegiatan ini memberi ruang demikian besar pada warga, sebagaimana yang tampak sepanjang sore itu.

Slayer merah, penanda warga yang jadi tim kerja

Slayer merah, penanda warga yang jadi tim kerja Songkabala Lae-Lae! (Foto: Anwar Jimpe Rachman)

Sejak dari Dermaga Kayu Bangkoa, warga yang mengenakan slayer merah (penanda warga yang jadi tim kerja) menyambut—tentu dengan bantuan dari tim MB. Sampai di plang ‘selamat datang di Lae-lae’, tim MB dan pemuda pulau menyambut di meja registrasi. Tak berapa lama tarian penyambut Padduppa oleh lima perempuan muda Lae-Lae yang melindungi wajah mereka dengan bedak kuning basah (bedak yang umum dipakai petani dan nelayan di Sulsel), disambung hiburan musik oleh Has (suami Kika) yang mengajak hadirin bergoyang massal, dan teater dengan pelakon yang seluruhnya juga oleh anak muda setempat. Mereka mengatur diri sendiri. Abe menyebut bahwa anak-anak yang di hari biasa berkeliaran di pulau, pada hari Songkabala mengikutinya dengan cara mereka sendiri.

“Ini satu langkah maju saya dapatkan selama advokasi di pesisir Makassar. Biasanya jalan terpisah-pisah. Metode advokasi lama sudah kalah, kenapa harus dipakai lagi,” terang Taufik, salah seorang aktivis yang mendampingi advokasi Lae-Lae.

Para punggawa LBH Makassar juga mengatakan bahwa ada kejenuhan dalam metode yang dipakai advokasi selama ini. “Kami sedang mencari cara baru,” kata Ketua LBH Makassar, M Haedir, kepada saya, awal Agustus 2023. Dalam pertemuan itu Haedir didampingi Azis Dumpa dan pengurus lainnya. LBH kemudian mempertemukan MB dengan Taufik, yang belakangan salah seorang yang menemani GE di Lae-Lae.

Spanduk TOLAK REKLAMASI banyak bertebaran di Lae-Lae. (Foto: Anwar Jimpe Rachman)

Spanduk TOLAK REKLAMASI banyak bertebaran di Lae-Lae. (Foto: Anwar Jimpe Rachman)

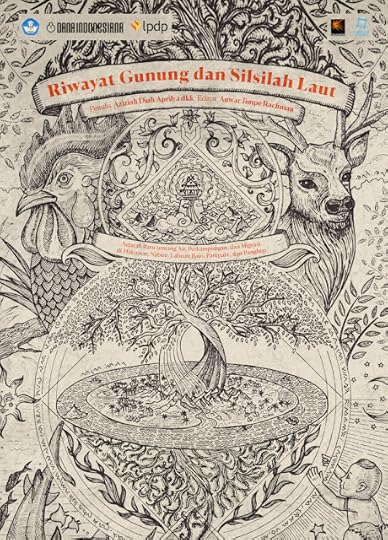

ISU REKLAMASI menjadi salah satu fokus utama Makassar Biennale 2023 di Makassar, yang dipertegas dengan subtema “Darat Kian ke Barat”, merupakan hasil penelitian tim MB Makassar dalam Riwayat Gunung dan Silsilah Laut: Sejarah Baru tentang Air, Permukiman, dan Migrasi di Makassar, Nabire, Labuan Bajo, Parepare, dan Pangkep (2023). Selain Lae-Lae, karya-karya di MB menceritakan pesisir Makassar lainnya, seperti Mariso dan Mangara Bombang yang mengalami persoalan yang sama.

“Ini seperti bunuh diri kelas,” tanggap Abe, tertawa, dalam diskusi sehari setelah Songkabala, di Rumata’ Art Space. Tetapi, lanjutnya, dalam rentang waktu itu menjadi pengalaman yang sangat berharga buat GE. Menurutnya, ia bersama Gozali, Abdi Karya, dan Fajar Riyanto sebelum-sebelumnya berada di “depan”, sebagai penampil. Kali ini, berbeda karena mereka hanya mengorganisir dan warga yang menjadi narasumber utama.

“Seni itu harusnya begitu. Harkat kesenian mesti membantu warga,” kata Maria Hartaningsih.

“Sayangnya ekspos acara ini tidak sampai ke kampus. Lain kali kami juga diberitahu. Tapi acara ini menyuguhi kita pengalaman bagi seluruh panca indera kita,” tambah Nurlina.

Selain Maria dan Nurlina, hadir pula dalam diskusi itu Nungki Kusumastuti, Linda Mayasari, Daeng Bau bersama beberapa warga dan aktivis pendamping Lae-Lae.

Usai magrib, rombongan warga Lae-lae tidak jadi pulang. Mereka tertahan karena ada dua orang kerasukan yang harus ditangani sampai menjelang jam sepuluh malam.

Urusan rencana reklamasi memang ribet. Sampai leluhur pun harus muncul memprotes.

SEJAK AWAL, ketika mulai mengundang calon seniman yang berpartisipasi, MB meminta agar datang dengan “tangan kosong”. Tepatnya, tidak membawa karya. Dalam beberapa pengalaman saya terlibat seperti Jakarta Biennale 2015. Sependek pengalaman dan pengetahuan saya, beberapa pameran memajang beberapa karya yang sudah jadi dan diboyong ke ruang ekshebisi. Bahkan ada yang dipinjam di museum yang sudah mengoleksinya.

Residensi dan kolaborasi seperti ini merupakan agenda yang menjadi cerminan bagaimana proyek berbasis seni yang dicita-citakan oleh MB. Seniman dan MB bekerja bersama meletakkan berbagai bentuk seni agar dinikmati bersama dan, bahkan, menggerakkan semua unsur yang perlu terlibat. Kalau bisa: tanpa jarak.

[1] Wahyu Chandra, “Reklamasi Pulau Lae-Lae dan Gugatan Ruang Hidup Warganya”, https://www.mongabay.co.id/2023/03/10/reklamasi-pulau-lae-lae-dan-gugatan-ruang-hidup-warganya/, diakses pada 3 Januari 2024, 17.00 Wita.

[2] https://www.youtube.com/watch?v=LrSvW0NNa6k, diakses pada 2 Januari 2024, 22.14 Wita.

[3] Ibid.

[4] Wahyu Chandra, “Warga Pulau Lae-Lae Gelar Ritual Songkabala, Tolak Bala Tolak Reklamasi”, https://www.mongabay.co.id/2023/09/29/warga-pulau-lae-lae-gelar-ritual-songkabala-tolak-bala-tolak-reklamasi/, diakses pada 3 Januari 2024, 02.00 Wita.

December 25, 2023

Usaha Bermain Serius dan Hindari Cara Lama

Tulisan ini merupakan pengantar untuk buku Riwayat Gunung dan Silsilah Laut: Sejarah Baru tentang Air, Perkampungan, dan Migrasi di Makassar, Nabire, Labuan Bajo, Parepare, dan Pangkep (Makassar Biennale - Tanahindie, 2023).

Silakan baca selengkapnya di: Usaha Bermain Serius!

August 17, 2023

Pergi Jauh Tanpa Tujuan

SETELAH MENURUNKAN koper dan tas dari mesin pemindai Bandara Nabire, seorang lelaki Papua mencegat saya. Sosoknya berbadan tegap, besar, dan berbaju hitam yang agak ketat di tubuhnya. Saya jelas kaget; menahan langkah. Tapi dia sodorkan tangan, memberi salam.

“Terima kasih banyak sudah datang ke sini dan berbagi sesuatu,” kata lelaki yang kemudian saya kenal bernama M, seorang pemandu wisata ekstrem. Ia mengaku, dia di bandara untuk terbang mengantar dua orang dari platform media sosial terkemuka ke wilayah hutan Papua.

Ia rupanya dengar cerita Nomensen Douw, kawan yang bergiat di Kolektif Stereo, bahwa saya ke Nabire untuk bertemu dengan beberapa gelintir teman berbincang formal dan informal selama seminggu. Nomen baru kenal M juga saat di bandara kelas II itu ketika saya, Fauzan, Herman, Yulio, dan Hanum asyik bercanda menunggu pesawat datang. Di internal Stereo, Nomen terkenal lihai di bagian ini—bisa cepat nyambung dengan orang baru, dari pejabat sampai orang biasa.

Lelaki ini lalu berkeluh kesah bahwa banyak orang datang ke Papua untuk mengambil sesuatu tanpa menyisakan bagi orang-orang setempat. “Tapi saya lihat Adik lain, datang ke sini jauh-jauh malah berbagi sesuatu”.

Kakak M lalu buka Facebook dan tunjukkan dokumentasi (termasuk foto saya) di forum bincang buku Riwayat Gunung dan Silsilah Laut: Sejarah Baru tentang Air, Migrasi, dan Perkampungan Makassar, Nabire, Labuan Bajo, Parepare, dan Pangkep (Makassar Biennale – Tanahindie, Maret 2023). Lagi-lagi Nomen yang kasih lihat ke Kakak M lewat akun Page Kolektif Stereo.

Saya jelas terharu atas apresiasi Kakak M itu, tapi masih mencoba sadar dan menowel pikiran untuk ingatkan diri agar kaki saya tetap di tanah. “Terima kasih banyak, Kakak,” takzim saya. Saya hanya tambahkan penjelasan ke dia soal kegiatan bersama beberapa teman di kota yang segera saya tinggalkan siang itu.

Tapi tentu juga saya juga tetap harus menampik kata-kata pujian dari Kakak M. Sebenarnya beberapa agenda kecil di kota ini untuk nongkrong saja. Saya baru bisa tunaikan janji ke Fauzan untuk datang ke Nabire bertemu pegiat Kolektif Stereo. Saya hadir sekaligus berniat membantu persiapan Makassar Biennale 2023 di kota jeruk ini. Pernah saya berencana ke sana, tapi ongkos pesawat terlalu berat, ditambah pembatasan mobilitas di masa pandemi benar-benar menghalang.

Pertanyaan yang nyaris serupa, dengan kalimat dan cara yang berbeda, datang juga dari kawan yang lain. Dia guru sekolah di Intan Jaya. Dia di Nabire karena siswa sedang libur. Saya bertemu tiga malam di Kedai Komoke. Kami cepat akrab. Berkelakar banyak-banyak. Pulangnya saya dibekali cincin batu Nabire. Seperti juga Kakak M, ia juga ingin tahu, meski pertanyaannya hanya implisit, ‘mengapa saya datang ke Nabire’. Jawaban-jawaban saya kayaknya bikin dia tidak percaya bahwa ada orang yang datang tanpa maksud apapun.

Nongkrong masih sering dimaknai duduk tanpa tentu—yang sebenarnya juga memang terkesan begitu. Kamus Besar Bahasa Indonesia menegaskan itu dengan tambahan penjelasan karena tidak bekerja. Pandangan ini jelas memiliki bias karena definisinya dari satu arah, yakni pengamat.

Tapi cara ini yang agaknya tepat dalam kebiasaan kebanyakan komunitas dalam konteks Indonesia untuk membicarakan hal-hal yang penting maupun yang tidak-tidak. Saya rasa mulai masif di kalangan anak muda sejak fasilitas internet menguat, meski budaya ini sejak lama berdasawarsa melekat dalam budaya hidup kalangan anak muda di Nusantara. Ini tampak sebagai jalan berdialog serius maupun dengan konteks berkelakar dan bersenang-senang dengan kalangan sebaya atau sepemahaman.

Jawaban saya ke kawan guru itu simpel. Sudah juga saya ulang-ulang: saya datang bertemu (muka) Kolektif Stereo. Dia kemudian paham bahwa bertemu muka jelas beda efeknya. Apalagi kerja-kerja saya terikat waktu, tapi kebanyakan tidak dikerangkeng ruang. Jadi saya merasa cukup waktu untuk bertemu dan berkawan. Apalagi kalau tujuannya keluar dari Kota Makassar. Zaman menghadiahi kita perkembangan fasilitas internet yang tinggal dipakai maksimal untuk memudahkan urusan.

Tiga tahun terakhir jaringan Makassar Biennale dengan Stereo kerja bersama intens, mulai kala meneliti dan menulis untuk menyusun Ramuan di Segitiga Wallacea: Siasat Pengobatan Warga Selat Makassar, Laut Flores, hingga Teluk Cendrawasih (Makassar Biennale – Tanahindie, 2020), menggelar Makassar Biennale 2021 di Nabire, sampai menyusun bareng Riwayat Gunung dan Silsilah Laut. Tapi pertemuan-pertemuan kami, terutama 2020-2022 kebanyakan di Zoom, GoogleMeet, atau WhatsApp karena jarak. Pernah disela sekali perjumpaan di Makassar akhir tahun 2022 dengan beberapa gelintir anggota tim kerja lima kota. Sebagai penanggung jawab MB, saya jelas perlu berkenalan dengan teman-teman yang selama ini berada di dekat Stereo, pelaksana MB Nabire.

Lalu momennya pun tiba. Giliran Nabire meluncurkan dan membahas Riwayat Gunung dan Silsilah Laut.

SEMANGAT yang memancar selama peluncuran buku Riwayat Gunung jelas membara. Obrolan buku di Kedai Komoke awal Juli itu memang ramai. Pertama kali dalam hidup saya bertemu stamina menyimak dan berdiskusi seperti ini. Saya mendampingi dua narsumber, Andreas Pekey (Wadir RSUD II Jayapura) dan Yeremia Degei (pegiat literasi). Bincangan buku mulai pukul 16.00 dan baru selesai 19.30. Tak sampai lima orang yang bergeser dalam hitungan saya.

Yermias menanggapi bahwa sejak lama ia memimpikan tercipta suasana yang ‘akademis’ di Nabire. “Kepekaan akan muncul kalau kita berkumpul (seperti ini),” kata Yermias ke orang-orang yang hadir. Dia juga terkesan bahwa bekerja bersama dengan kota lain membuat cerita tentang Nabire juga bisa dibaca oleh orang luas selain manusia-manusia di kota itu.

Andreas turut memberi suara bahwa dengan buku Riwayat Gunung menjadi pintu masuk orang akan tahu lebih banyak soal Nabire, lalu membayangkan tulisan tentang Nabire kelak menjadi referensi bagi warga kota yang baru saja ditetapkan jadi ibu kota Papua Tengah tahun 2022 lalu. “Untuk itu, saya berterima kasih kepada tim MB atas pelibatan Nabire,” ujar Andreas.

Dua sesi dibuka untuk forum, kuota tiga pertanyaan selalu penuh. Itu juga masih ada beberapa tanggapan bonus. Selain itu, kami lanjut lagi obrolan yang informal dalam kelompok kecil. Saya bercakap dengan Kakak Andreas, bocah Nabire yang diceritakan dalam Riwayat Gunung dan Silsilah Laut, dan Kakak Larry, mantan anggota legislatif yang juga senior Andreas kala tumbuh di permukiman trasmigrasi.

Hari-hari setelah peluncuran menggila. Bertemu muka seperti ini jelas berbeda. Sesi pertemuan virtual yang sampai tiga kali bisa rampung hanya dua tiga jam nongkrong bersama. Seminggu kami mengobrol, menyesap kopi robusta dan arabika yang enak semerbak dari pegunungan Dogiyai; sesekali menikmati gorengan buatan Widya, adik Hanum, yang buka warung di depan Komoke.

Lokakarya menulis yang belok jadi merancang program. (Foto: Dokumentasi Kolektif Stereo)

Lokakarya menulis yang belok jadi merancang program. (Foto: Dokumentasi Kolektif Stereo)Memang kadang ada tanya jawab selama ngopi rutin tiap malam itu, tapi berkisar hanya pada bagaimana kerja Kolektif Stereo dan jaringannya dalam mempersiapkan MB 2023. Ada juga pertanyaan perihal bagaimana menghidupkan Kampung Buku, perpustakaan yang saya asuh bersama kawan-kawan di Makassar. Ani dari Papua Mengajar juga ingin tahu bagaimana Isobel bersekolah di rumah (unschooling).

Sesi yang cenderung formal, seperti lokakarya menulis dan meneliti, malah saya bantu pandu dan belokkan menjadi merancang program bersama beberapa orang dan komunitas yang hadir. Setelah berjalan setengah jam, yang hadir terkesan lebih butuh agenda kerja bareng, seperti ‘menangani’ pengungsi yang ditemani seorang kawan yang bekerja sebagai bidan di sana. Tidak semua yang berkumpul hari itu saling kenal (mereka datang setelah lihat poster kegiatan di medsos) atau pernah kerja bersama, ditambah pertimbangan-pertimbangan yang saya simpulkan dari hasil obrolan para peserta hari itu juga teman lainnya di Nabire.

Latihan merancang rencana kerja juga bisa menjadi satu cara yang bisa mengintensifkan pertemuan di zaman ketika manusia-manusia lebih sering terpisah karena kesibukan bersama robot (baca: gawai). Apalagi wilayah Papua umumnya merupakan daerah yang sejak lama terkoyak kekacauan, terutama terkait isu berskala nasional. Membiasakan bertemu dan bekerja bersama bagi kalangan muda bisa menghindarkan mereka pada jebakan-jebakan yang bisa mengacaukan kelanjutan hidup mereka kelak. Saling percaya rasanya bisa tumbuh dari situ.

Kadang keadaan semacam ini bisa parah karena pandangan-pandangan yang berpeluang menjebak, yaitu membandingkan kehidupan anak muda dan intelektual di kota tempat mereka pernah berkuliah dengan keadaan di kota asal. Banyak anak Nabire yang pernah menempuh pendidikan tinggi di kota lain, semisal Makassar atau kota-kota di Jawa. Jelas, mempersamakan, kata saya menjawab pertanyaan, cara yang tidak adil menyamakan dua tempat yang jelas berbeda budaya dan fasilitas. Bahkan bisa menjadi bumerang bagi pikiran dan arah tindakan seseorang atau kelompok, yang bisa pelan-pelan menggerogoti semangat individu dan komunitas tempatnya bergabung.

Dalam satu dua kasus yang pernah dialami teman-teman saya di Makassar, mereka menyerah dan kembali ke kota yang menjadi rujukannya. Karena itu mengapa mengubah keadaan yang dipandang tidak sesuai harapan, begitu saran saya ke Kolektif Stereo dan kawan baru saya yang berkumpul menyesap kopi beberapa malam, adalah tindakan terpenting yang perlu diambil. Tak ada yang bisa menolong dan memperbaiki keadaan selain diri sendiri.

Saya juga sarankan ke kawan-kawan itu agar membangun perpustakaan bila ingin membangun komunitas. Mengumpul, meramu, dan menulis serta mengarsipkan tentang diri sendiri dan sekitar bisa menjadi sesuatu yang kecil tapi ampuh mengubah keadaan terdekat meski sangat pelan. Catatan-catatan tersebut bisa bahan utama yang dipelajari ulang oleh siapa saja.

Lokakarya penelitian dan penulisan di markas Kolektif Stereo. (Foto: Fauzan Al Ayyuby)

Lokakarya penelitian dan penulisan di markas Kolektif Stereo. (Foto: Fauzan Al Ayyuby)Sehari menjelang kepulangan, saya habiskan waktu dengan awak Kolektif Stereo di lantai dua rumah Fauzan yang menjadi markas mereka. Saya, Fauzan, Nomen, Yogi, Julio, dan Herman berkumpul di karpet dekat rak buku, tempat saya tidur selama di Nabire. Sesi ini rasanya hanya satu atau dua jam. Selebihnya kami racik kopi bungkusan, banyak berkelakar, dan menikmati umpatan-umpatan dari Yogi.

Yogi, lelaki beranak satu, tiap hari menghabiskan malam di kelontong pinggir jalan miliknya yang menjual pinang sirih. Dia aktif mendampingi pedagang pasar. Hanya Yogi yang selalu bertelanjang kaki ke mana-mana (kecuali saat harus ke Makassar akhir tahun 2022 lalu). Dia memelihara cambang yang tumbuh lebat di dagu dan pipinya dan mengunyah sirih pinang.

Rentetan umpatan Yogi biasanya muncul karena cerita aneh-lucu-mengagetkan dari Nomen. Suatu waktu Nomen di sekitar Kampus UI di Depok memutar roda dua di jalan yang dilarang berbelok. Ada polisi di dekat situ. Ide brilian Nomen muncul saat kepepet.

“Syaya cidak bisya bicara Indonesya,” kata Nomen, mencoba menyamar menjadi turis dari Afrika.

Sialnya, salah seorang petugas itu bisa bertanya balik pakai bahasa Inggris.

Nomen gagap, tidak bisa menjawab lagi.

“Ampun, Bapa. Saya putra asli Papua.”

Menurut awak Stereo, konon ia mantan rapper. Saya percaya kalau melihat gaya humor dan rambutnya yang tampaknya gabungan antara Basquiat dan Onana, kiper Manchester United. Ia juga pemain sepakbola di klub amatir berposisi bek kiri. Humor Nomen memang berpindah-pindah alam—dari terang ke ke gelap.

Siang itu juga Yogi melihat kalung emas menyembul dari kaos Nomen.

“Itu emas, Nomen?”

“Iyo… emas Freeport toh?”

Jelas itu pasti disambut tawa dan umpatan Yogi yang sudah antri secara default mulai dari babi, anjing, setan iblis, sampai pukimak, pasti segera meluncur.

Selain Yogi dan Nomen, Kolektif Stereo juga berisi pengasuh yang berskema lengkap, seperti Fauzan dan Herman yang menggawangi dunia penulisan, Julio yang di sela waktu kerja baristanya mengisi slot dokumentasi, sedang Manfred jarang aktif karena waktunya dipakai bekerja sebagai jurnalis. Tentu juga ada barisan baru seperti Mikael yang masih malu-malu tapi menyimak dari dekat.

Dari lantai dua ini pandangan masih bebas sampai gunung di selatan dan timur Nabire. Kadang juga suara ombak Teluk Cendrawasih terdengar bila angin sedang kuat. Suara kotek dan kokok ayam juga jelas dari sekitar, sejak pagi, siang, sore sampai tengah malam. Dengan begitu kota ini lanskapnya terkesan lebih luas dan jauh lebih hening dibanding Makassar, yang justru dipenuhi motor yang berbunyi knalpot bak kaleng yang dipukul atau suara ambulans yang terbirit-birit.

Suasana ini mungkin saja tidak bisa saya dapati andai saya tak melarang Nomen untuk mencari penginapan. Nomen mengaku, beberapa hari sebelum kedatangan saya, ditugasi Fauzan mencari kamar untuk saya. Saya lebih senang tidur di rumah kawan ketimbang hotel, apalagi untuk keperluan nongkrong. Apa enaknya terpisah dari orang banyak yang justru saya datang untuk bertemu mereka. Menyendiri di kamar dan dibekap udara ber-AC juga masih semacam siksaan bagi saya.

AJAIB JUGA rasanya bisa sampai di Papua. Satu cita-cita saya sudah kesampaikan; menginjakkan kaki dari bentangan barat sampai timur Nusantara (ini gara-gara ‘keracunan’ Balada Si Roy saat masa SMP-SMA!). Saya pernah pijakkan kaki di tanah Aceh dan Nias tapi perjalanan saya ke timur baru sampai Maluku dan sekitarnya.

Pernah punya rencana ke Papua pada pertengahan dasawarsa 2000. Tapi batal. Kala itu saya dengar nama saya dicoret dari rencana tim peneliti yang akan berangkat. Alasan nama hilang itu tidak jelas. Saya diam saja. Keadaan kawanan saya sedang runyam saat itu. Jadi saya pilih hindari pembicaraan tersebut; tak ingin meruncingkan situasi. Rezeki tak akan ke mana, begitu saya dalam hati.

Rezekinya memang datang. Tapi tiba setelah 15 tahun. Akhirnya pada usia kepala empat baru sempat jejakkan kaki di pulau raksasa ini. Saya daratkan kaki saya di Kota Manokwari. Meski hanya transit tiga jam, tapi inilah kota Papua yang saya kenal pertama. (Belakangan baru tahu kalau Merauke juga di Papua. Tapi apalah daya saya waktu masih sekolah dasar. Semua pelajaran dan nyanyian adalah peniruan dan perintah dari guru, yang juga dapat perintah dari rezim). Itu bermula suatu hari kala masih umur 9 atau 10 tahun, saya mendengar ratapan Hajjah Namri, tetangga yang juga kerabat dekat saya, kala mendapat kabar kakaknya meninggal di kota itu.

“Memang banyak orang Bugis di sini,” kata Diana, teman sekampus dulu. Kami berbincang dan berbagi kabar masih di dalam pagar Bandara Rendani. Tampak di luar bandara sebuah warung coto Makassar dengan warna spanduk merah, seperti warna seragam kandang PSM.

SETIBA di Bandara Hasanuddin, seperti yang jadi kebiasaan saya, tak langsung mencari kendaraan untuk pulang. Saya biasanya mencari kedai kopi, sekadar untuk duduk bengong barang setengah jam untuk tidak melakukan apapun, kecuali menghangatkan badan yang tak begitu bersahabat dengan AC.

Saya lalu teringat saat keberangkatan saya ke Nabire pekan lalu. Seorang petugas maskapai sudi membulatkan kelebihan 2,5 kg bagasi saya agar tak perlu bayar. Isi muatan dalam kardus besar itu adalah jatah buku Riwayat Gunung yang saya bawa untuk tim kerja MB di Nabire (sebulan sebelumnya saya mengirim 3 kg buku ke Nabire dan harus bayar Rp 700-an ribu).

Saya ucapkan ‘terima kasih banyak’ subuh itu kepada si petugas perempuan karena meloloskan barang tersebut. Ketika menuju pulang, begitu sudah di ruang tunggu Bandara Nabire, ada jabat tangan dan ‘terima kasih banyak’ yang hangat dari Kakak M.

Itu kebetulan saja? Saya rasa tidak. Saya selalu percaya: apa yang kamu beri, itu pula yang kembali padamu.

Keberangkatan dan kepulangan saya memang sendirian. Tapi tiba di Nabire, saya berjumpa dengan rasa ingin tahu yang besar dari banyak kawan di sana. Dari pertemuan-pertemuan itu, kami melakukan perjalanan yang jauh. Kami adalah orang-orang berangkat bersama dan pergi jauh, persis kata sebuah pepatah.[]

August 2, 2023

Buku Tamu di Meja Makan Kami - Catatan untuk Proyek 2024 dan Setelahnya

(Anwar Jimpe Rachman & Fitriani A Dalay)

Apa saja yang tertinggal seusai orang-orang baru masuk ke dapurmu?

MEJA KERJA

Kawan saya, Linh, mau ke Makassar. Tak seorang pun dia kenal di kota ini kecuali saya. Dia juga baru dengar ada kota bernama Makassar pada tahun 2018 dari saya. Saya buka peta dan menunjuk kaki ujung selatan Pulau Sulawesi kala kami jumpa bersepuluh dalam satu program terkait seni dan kebudayaan di Taipei. Seingat saya, baru dua kota yang dia tahu di Indonesia sejak 2017: Jakarta dan Bandung. “Tapi Indonesia memang sangat besar,” katanya.

Linh mengirim pesan bahwa dia punya 12 hari untuk berlibur. Kali ini dia penasaran mengunjungi Indonesia yang lain. Ia dapat penerbangan langsung dari Vietnam ke Bali. Tiga empat hari di Pulau Dewata kemudian ia berencana ke Makassar, dan terakhir ke Yogyakarta, sebelum ke Amerika dua tahun untuk studi kuratorial.

“Saya akan datang berdua (bersama Mai). Tolong pandu kami,” kata Linh.

“Kalau kamu penggemar makanan laut tapi sedang diet, selamat datang di neraka,” tanggap saya.

Kami saling kirim ikon tertawa.

Mai datang enam jam duluan; transit di Singapura lalu ke Makassar. Pesawat Linh tertunda. Mai dengan menumpang wifi supir, datang naik bis Damri dari Bandara Hasanuddin. Saya minta dia cukup turun di seberang depan Kantor Gubernur, titik terdekat yang bisa saya jangkau dari Kampung Buku.

Tapi sejam kemudian saya belum berkutik. Kampung Buku kedatangan beberapa tamu sejak menjelang siang. Mereka adalah Kathryn Wellen, Steve Druce dan istri, Sita Thamar, dan Uto—kawan lama yang jadi dosen di FIB Unhas—yang menemani mereka. Kathryn dan Steve ke Makassar untuk penuhi undangan seminar internasional di Soppeng. Para indonesianis seperti mereka memang biasanya sempatkan singgah di Kampung Buku untuk mengobrol, mencari atau membawa buku, juga bincangkan rencana-rencana yang berhubungan dengan penerjemahan dan penerbitan (karena saya juga menjaga gawang Penerbit Ininnawa, lini publikasi yang berfokus pada kajian akademis Sulawesi).

(Foto: Aziziah Diah Aprilya)

(Foto: Aziziah Diah Aprilya)Ini momen langka. Saya meminta Piyo untuk siapkan perjamuan siang khusus. Soalnya ajakan santap tengah hari Bu Kathryn di dekat penginapannya terpaksa saya tolak sebab tamu bakal datang bersamaan. Gantinya, saya minta Kathryn makan siang bersama di Kampung Buku saja. Untungnya dia mau. Ada banyak tamu dua minggu terakhir Juli itu. Selain Kathryn dan Steve, beberapa hari sebelumnya dengan tanpa kabar, datang Campbell Macknight dan Ian Campbell. Juga Makoto Itoh, juga seperti biasa, muncul tiba-tiba. Profesor antropologi dari Jepang ini biasanya datang tanya kabar atau mengecek referensi baru yang tersedia di toko buku (hari itu dia pulang cepat untuk agenda lain).

DAPUR

Saya terkejut permintaan Jimpe yang tiba-tiba. Alangkah baiknya kalau minimal dua hari sebelumnya dia beritahu biar saya tidak merasa insecure. Setelah menghitung cermat, saya perkirakan akan ada dua puluh dua orang yang harus saya masakkan hari itu. Bisa dibayangkan jumlah itu berkelipatan tujuh dari biasanya. Sebenarnya ini gampang saja. Cuma, tentu saja, perlu waktu lama dan bantuan tenaga agar matang sesuai jam makan siang.

Malamnya saya mengirim pesan ke Anto, paggandeng langganan sayur saya, untuk bawakan esok pagi rempah-rempah yang saya perlukan. Saya wanti-wanti Anto datang dengan yang betul-betul segar agar aromanya benar-benar wangi saat diolah. “Siap, Bu! Nanti saya datang lebih pagi ke rumah Ibu.”

Anto datang jam 07.30, lebih pagi dari biasanya. Semua pesanan sudah siap olah. Saya bersihkan seluruhnya lalu siapkan bumbu nasi kuning, sambil memasak telur lebih awal karena harus lanjut lagi ke pasar membeli ikan.

Saya menuju ke langganan ikan saya di Pasar Toddopuli. Saya mencari ikan yang saya inginkan tapi tak ada hari itu. Saya putuskan membeli cakalang yang terlihat paling segar di antara yang lain. Saya dapat Rp80.000 untuk ukuran sepaha orang langsing. Harga yang lumayan untuk hari itu. Saya pulang tanpa berkeliling lagi seperti biasa.

Saya segera bersihkan ikan, memberi bumbu untuk digoreng kemudian. Telur juga sudah matang. Isobel bertugas mengupas kulitnya.

Saya lanjut meracik bumbu nasi kuning. Saya potong-potong, geprek, lalu tumis. Sengaja hanya menggepreknya agar menyisakan rimpang-rimpang yang cantik di dalam panci nanti. Saya ingin Isobel tahu apa saja yang berada di dalam makanan yang ia makan. Seperti perburuan harta karun! Setiap kali menggali nasinya dia akan menemukan potongan umbi rempah itu di sana dan di sini.

HALAMAN RUMAH

Saya terpaksa minta bantuan Andre untuk jemput Mai yang menunggu di sebuah kedai depan Kantor Gubernur. Mai lalu segera gabung dan mengobrol dengan para tamu, tentu juga mencicipi nasi kuning buatan Piyo.

“Ini nasi kuning terlezat yang pernah saya makan,” seru Kathryn, “karena saya biasanya melihat nasi kuning sudah ‘bersih’.” Kali ini Kathryn melihat di antara gundukan nasi itu menyembul bongkahan jahe, serai yang melengkung dan disimpul, beberapa lembar daun jeruk yang terselip, dan bahan lainnya masih bercampur nasi berwarna kuning cerah itu. Kathryn merasa mengerti kemudian mengapa nasi kuning bisa begitu harum dan enak.

Rombongan Kathryn dan Steve pulang sore. Linh mengirim pesan bahwa pesawatnya tertunda lagi. “Kelihatannya ada masalah di bandara. Maskapai lain juga sepertinya banyak yang batal berangkat,” katanya.

Saya dan teman-teman beristirahat sebentar. Kembali ke depan laptop sebentar untuk urusan-urusan yang ditunda karena sambut tamu.

Saya tentu saja senang karena perjamuan tadi bukan sekadar mengobrol biasa. Ini kali pertama saya mengobrol langsung dengan Steve. Kesempatan itu jadi momen kami membahas soal penerjemahan karyanya The Lands West of Lakes: A History of the Ajatappareng Kingdoms of South Sulawesi, 1200 to 1600 CE (2009). Sudah tiga pekan saya menunggu balasan dari Brill, pemegang hak cipta buku Steve, terkait izin pengalihbahasaan buku tersebut. Begitu juga dengan Kathryn yang meminta maaf karena lupa mengirim email ke penerbit yang merilis bukunya The Open Door: Early Modern Wajorese Statecraft an Diaspora (2003).

Malam jam sembilan. Sehabis istirahat sebentar, ditemani Mai dan Isobel, saya ke bandara menjemput Linh. Kami akhirnya bertemu lagi setelah empat tahun. Dia keluar dari pintu ketibaan, menyeret koper dan tertawa. “Saya hampir ikut terbang lagi ke kota lain.” Oh! saya baru ingat kalau Ujung Pandang, nama lama Makassar, yang masih tertera di boarding pass.

***

Esok harinya, Linh dan Mai masuk ke dapur kami. Entah sudah berapa tamu dan kawan yang datang ke tempat kami, baru mereka yang ‘berani’ (meminta izin) ke situ. Saya sangat akrab dengan pengalaman tumbuh saya di kampung, di tengah pertetanggaan yang masih terasa ikatan persaudaraannya. Sudah jadi hal biasa saja kalau ada tetangga masuk sampai ke dapur rumah kami. Begitu juga saya yang lebih sering masuk lewat dapur kalau ke rumah sanak dan tetangga di sekitar. Kalau saya jadi Linh dan Mai, mungkin saya akan bertindak sama, apalagi ke tempat kawan yang jauh (dengan tujuan liburan).

Linh dan Mai menjajal dapur kami. (Foto: Anwar Jimpe Rachman)

Linh dan Mai menjajal dapur kami. (Foto: Anwar Jimpe Rachman) Kendati umumnya terletak di bagian belakang rumah masyarakat Bugis, dapur tak kalah penting dengan ruang depan. Dalam studi Millar, ruang yang biasanya ‘dikuasai’ perempuan ini merupakan medan utama tempat memutuskan hal-hal penting dalam siklus hidup orang Bugis, seperti pernikahan.[1]

Masuk ke dapur adalah kesempatan yang mahal. Tidak semua orang rela memberi akses. Sebagai orang yang tumbuh di tengah masyarakat Bugis, kami beri kesempatan bisa dikatakan sebagai bentuk keramahtamahan. Mungkin niat Linh dan Mai juga sedang membandingkan yang mereka alami sehari-hari di Vietnam. Sekadar lihat apa salahnya.

(Seterbuka apa kita? Bisa jadi bergantung pada bagaimana engkau membolehkan orang masuk ke dalam ruang paling intim seperti dapur. Di situ engkau harus memampangkan dan memamerkan sudut-sudut yang belum sempat dibersihkan, dengan sarang laba-laba yang nyaris tak terlihat. Seberapa berantakan engkau mengelola semua yang akan masuk ke perutmu. Orang-orang bisa saja akan mencibir caramu menggantung dan memamerkan bokong pancimu yang cemong. Bagaimana orang-orang yang masuk itu bakal curiga betapa berbahayanya tempat sendok, tempatmu mengeringkan alat suapmu, yang juga berisi bilah-bilah pisau dengan ujung dan tajamnya menghadap ke atas mengancam; seakan ada yang hendak engkau rencanakan. Juga kain-kain lapmu yang bergelimang percik noda minyak dan tumpahan kuah akibat dosa-dosa ketidakbecusanmu mengurus penggorengan dan masakan berkuah.)

DAPUR

Pada dasarnya tidak ada orang yang tidak bisa memasak dan memasak itu bukan pekerjaan bergender. Yang tidak bisa hanya orang malas dan tidak ingin belajar. Ada yang masak sekali-sekali saja untuk kebutuhan khusus, misalnya untuk diri sendiri, mencoba-coba resep, acara masak bareng teman, atau juga untuk ajang berkaitan seni-senian di komunitas tertentu.

Kenapa orang-orang jadi malas memasak? Padahal sebenarnya memasak itu menyenangkan dan sangat kontemplatif menurut saya. Saya punya dugaan soal ini.

Pertama, terkait dapur yang ditempatkan di bagian belakang rumah. Jadi di sana bisa menjadi tempat semua barang dan hal-hal yang dianggap kotor disembunyikan atau tidak perlu dipertontonkan kepada tamu atau orang lain.

Kedua, dapur umumnya didominasi oleh perempuan. Yang ada di dalamnya adalah perempuan-perempuan dengan tubuh beraroma bawang dan ikan goreng, kulit berminyak, dan rambut lepek dijepit cepolan. Umumnya tidak ada laki-laki yang hadir di situ karena mereka berada di bagian depan rumah, baik menerima tamu maupun tugas rumahan yang formal.

Ketiga, desain dapur tidak betul-betul dipertimbangkan. Saya tidak pernah dapat penjelasan dari orangtua saya kenapa rumah lama kami di Wawondula, sekitar Sorowako, dapurnya punya pintu belakang kanan dan kiri. Dulu kami memasak memakai tungku kayu bakar dan kompor minyak tanah. Tungku berada paling belakang bersebelahan kamar mandi yang terletak di luar rumah, tidak seperti kebanyakan hunian zaman sekarang. Di belakang kamar mandi terdapat sumur yang airnya kami pakai mencuci, juga selang air ledeng yang melintas menyilang melewati tanah dan bebatuan dipakai untuk masak dan air minum.

Rumah kami tidak besar tapi rasanya begitu lega. Tak satu perabot pun berada di tengah yang menghalangi apapun. Semua merapat ke dinding. Di bagian tengah ada meja makan kayu besar untuk kami bertujuh sekeluarga. Setiap kali merasa kepanasan sepulang main, saya dan saudara-saudara baring-baring di dapur berlantai semen meski cuma berhasil sebentar. Selepas itu Mama pasti marah dan mengomel karena khawatir kami masuk angin. Waktu itu kami masih kecil-kecil dan berlima. Saya sekarang paham kenapa saat itu Mama galak betul pada kami. Hanya dengan Isobel saya masih sering mengomel, apalagi dengan lima bocah seperti saya bersaudara dulu.

Kembali ke soal desain. Dulu dapur memang didesain tertutup karena keadaan belum benar-benar aman. Pada era 1980-an, saya ingat masih sering ditakut-takuti soal parakang, petrus (penembak misterius), perampok bawa parang, pattado-tado, dan beragam cerita sebagai alat pengontrol massa tersebut. Orang-orang menutup rapat dapur dan rumahnya karena ada rasa takut yang dijaga takarannya oleh entah siapa.

Kini setelah meninggalkan kampung dan hidup di Makassar, semua cerita-cerita pengontrol itu pindah ke dalam film dan sosial media. Saya jadi sedikit lega karena semua notifikasi sosial media sudah saya matikan sejak awal.

Saya lalu berimajinasi punya dapur sambil menyesap teh dengan gaya ‘cantik’ seraya mengamati burung-burung di pohon belakang rumah kami.

Keempat, desain dapur merupakan salah satu alasan yang bagus bagi seseorang agar suka memasak. Dulu desain dapur versi rumah lama kami (yang kami tinggali sekarang) dibangun pada awal 1980-an ditempatkan di bagian belakang berhadapan langsung dengan kamar mandi yang berukuran sama, yakni 2,4 m x 2,4 m. Tidak ada ventilasi atau jendela untuk lubang cahaya dan udara. Semua diambil langsung dari kamar mandi. Intinya dapur menumpang jendela angin pada kamar mandi. Ruang kian menyempit dengan plafon yang jaraknya dari kepala sedekat maut.

Tapi rumah versi lama ini dibangun ketika lingkungan Panakkukang dan sekitarnya belum aman. Apapun yang ditinggalkan di luar pintu besoknya pasti hilang. Ember bocor dan sandal putus pun diembat maling. Alasan keamanan ini yang mengarahkan orang-orang mendesain dapur dan rumah mereka tertutup serapat mungkin pada masa itu.[2] Sekarang maling sudah naik kelas. Mereka lebih suka telepon genggam atau laptop karena mudah dibawa sembunyi-sembunyi.

Keadaan ruang memang berpengaruh pada penghuninya. Saya lalu kerap kali mengumpat kepanasan dan merasa pengap di dapur lama itu. Saya paling jengkel bila saat memasak, suami serta teman-teman komunitas berkumpul dan tertawa di halaman rumah. Rasanya seperti menjadi orang yang dikurung dan dipinggirkan. Memasak jadi hal berat dan menjengkelkan waktu itu.

Dari pengalaman tersebut, dapur kemudian kami renovasi menjadi sangat terbuka. Saat siang tidak perlu menyalakan lampu karena ada void sekitar tiga meter yang kami buka tepat di atas sink/wastafel dan kompor. Bahkan bukaan itu menjadi pemasok angin dan penurun suhu yang mujarab dalam rumah yang dibangun di wilayah kota yang panas seperti Makassar.

Suasana di dapur sangat menyenangkan. Seperti berada di luar rumah. Ada empat jendela yang kami bangun berjejer menghadap langsung ke kebun dan Sungai Sinrejala yang mengalir ke utara dan menyusup di jembatan Jalan Abdullah Daeng Sirua. Kami bisa leluasa melihat pohon-pohon berbatang keras yang sengaja ditanam dan ditumbuhkan di halaman belakang. Sungguh menyenangkan melihat dedaunan yang hijau dan burung-burung yang kerap singgah di dahan pohon sambil berkicau riang. Pokok-pokok pohon ini juga yang selalu membentengi kami dari terpaan angin kencang yang datang dari atas batang sungai.

Tentu juga ada risiko kecil, seperti serangga dan mahkluk-mahkluk kecil yang bisa terbang lalu leluasa masuk ke rumah, kelelawar yang kelabakan melewati jeruji besi karena mencium bau pisang matang yang kami gantung untuk jus sarapan, atau tempias-tempias yang nyaris tak terlihat bila hujan dan angin bertiup kencang dari barat atau selatan.

Kini memasak menjelma sebagai kegiatan menyenangkan. Namun tetap ada waktu ketika saya merasa tidak ingin. Biasanya karena mau bersantai saja seharian atau sedang membantu tenggat kerjaan yang mesti dipenuhi. Namun lebih banyak waktu kala saya menikmati dan memiliki dapur kami sekarang ini. Setiap teman atau kerabat yang datang ke rumah mengakui suka desain dapur kami yang sekarang sebab sangat terbuka. Sampai-sampai dahan dan daun jeruk nipis sesekali masuk ke sela bukaan itu, seperti ingin juga menghirup aroma masakan.

HALAMAN RUMAH

Saya sekeluarga menyisakan wilayah dapur untuk menjadi ruang keluarga dan wilayah privat di bagian atasnya. Kami sudah ‘menyerahkan’ halaman rumah, serambi, ruang tamu, dan bekas blok garasi rumah versi lama ini untuk publik. Bagian inilah yang sekarang menjadi perpustakaan Kampung Buku, ruang yang dipakai buat umum sekaligus tempat kerja para awak Tanahindie. Kami sengaja mengubahnya menjadi bentangan pertetanggaan baru di kota.[3]

Linh dan Mai datang kala langit Makassar diselubung musim kemarau. Tapi kelihatannya mereka santai saja. Kata mereka, Ho Chi Minh lebih membara. “Saya suka kok. Angin tidak berhembus sepoi di sana seperti di sini,” kata Mai. Linh memang pernah cerita bahwa suhu HCM bisa sampai 34 derajat atau lebih. Lebih gerah pokoknya.

Dari obrolan selama empat hari, kedua kawan ini sangat menikmati Makassar. Mereka melihat hal yang lain, seperti kerumunan orang di halaman Kampung Buku, sesuatu yang bisa bertentangan dengan kebijakan politik pemerintah di sana. Karena itu Mai membawa pulang Halaman Rumah / Yard dan Kota Diperam dalam Lontang. Untuk dia pelajari lebih lanjut, katanya.

Hal lain jadi perhatian mereka adalah minum dan makanan gratis di Roti Maros Salenrang. Tempat itu kami singgahi sebelum ke Rumah Saraung bertemu Daus dkk kemudian ke kompleks gua karst di kawasan Belae, Pangkep, yang menyimpan lukisan-lukisan gua tertua sejagat. Menurut mereka, ada juga konsep usaha kuliner semacam itu di Vietnam, tapi ada penjaga dan pengaturan yang seperti terasa mengharuskan pengunjungnya untuk membeli. “Di sana (Salenrang), sama sekali tidak ada rasa-rasa itu.”

Kami ke kawasan Belae, ditemani Adi dan ayahnya yang menjadi juru kunci kompleks gua sejak 1980-an. (Foto: Daus AR)

Kami ke kawasan Belae, ditemani Adi dan ayahnya yang menjadi juru kunci kompleks gua sejak 1980-an. (Foto: Daus AR)Setiap berangkat dari Makassar ke daerah utara, saya selalu berusaha sempatkan singgah di situ. Jaraknya sekitaran empat puluhan kilometer di utara. Saya sangat menyukai tempatnya yang lapang dan bersih, ideal buat menyelonjorkan kaki setelah duduk lama di kursi kendaraan. Jajanan kue tradisional yang beraneka macam di situ cocok dibawa pulang jadi cenderamata. Tentu bonus kopi atau teh gratis yang bisa kita minum seberapapun. Saya selalu berkelakar kalau sudah memelankan kendaraan di dekat situ, “Pasukan Perintis (PEncari RotI yang Gratis), turun!”

***

Sejujurnya, awalnya, saya cukup pusing cari tempat yang bisa dikunjungi selama Linh dan Mai di Makassar. Banyak yang menarik, seperti Toraja dan Bulukumba, tapi perlu berjam-jam lewat darat. Sedangkan waktu mereka praktisnya cuma tiga hari.

Untungnya tebersit minat Linh dan Mai untuk memasak. Ini bisa jadi pengalaman menarik. Kami juga akhirnya bisa nikmati dan mempelajari cara mereka berlibur (meski saya perkirakan hal seperti ini hanya berlaku bagi orang-orang tertentu dan terhadap ruang dan waktu spesifik saja). Mereka menawari untuk meramu dan mencobakan resep-resep Vietnam ke lidah kami. Tentu saja ini juga menjelma rehat sebentar dan pengalaman baru bagi pengecap kami.

DAPUR

Bisa jadi model dapur kami itu juga yang membuat Mai dan Linh terdorong ingin memasak, setelah akhirnya beberapa kali boleh keluar masuk rumah untuk melihat desainnya. Rumah ini kami desain atas bantuan Cahyadi, arsitek muda yang sejak mahasiswa juga ikut berpraktik dalam beberapa proyek penelitian kota yang dikerjakan Tanahindie, seperti Paropo 3S.

Mai dan Linh mengobrol dengan kecepatan tinggi beberapa saat, lalu keluar berbahasa Inggris bertanya apa mereka boleh memasak makanan Vietnam di dapur kami. Saya iyakan saja. Jarang sekali ada tamu yang ingin memasak saat bepergian. Pernah ada sekali, yaitu teman kami, Chen Wei Lin aka Laurent, seniman-penulis dari Taipei, Taiwan, yang memasak di dapur lama kami. Waktu itu dia tinggal sebulan di Makassar saat bekerja jadi kurator untuk Makassar Biennale 2019. Tapi kasihan betul dia. Selama memasak, Laurent tiap saat keluar dari dapur dengan baju oblong hitamnya yang basah oleh keringat. Ruangannya memang sempit dan pengap.