Bécquer como forma de resistencia. Reseña.

«Bécquer como resistencia»

Antonio Costa Gómez. Reseña.

Niña Loba Editorial. Primera edición, septiembre de 2025.

«Te dicen que todo es técnica, que no existe la inspiración, pero no te lo crees, recuerdas que montones de veces te pones encima del papel a trabajar como dicen, y no sale nada, y de pronto, no sabes cómo, te rompes, se abre una grieta en ti, te sale un manantial que no puedes controlar, te surgen las creaciones, te vienen las ocurrencias, no sabes del todo lo que dices, y los demás te ven vivo, {…}, de que todo consiste en producir, todo se fabrica, todo es cuestión de técnica, lo que hace falta es trabajar, importa más la transpiración que la inspiración, te dicen los listillos, y tú quieres decirles: oh, qué ingenioso es el chaval, me quedo deslumbrado ante lo listo que es, pero sabes que solo es una gilipollez triunfante, que la inspiración existe, que es conectar con la vida, con lo más hondo de ti mismo».

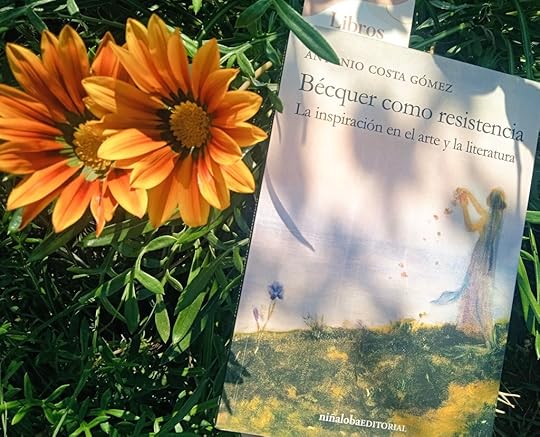

De vueltas al ensayo y alejándonos de la ficción, nos topamos con el nuevo libro de Antonio Costa Gómez en Niña Loba Editorial: Bécquer como resistencia. La inspiración en el arte y la literatura. Lo primero que llama la atención es la cubierta, un cuadro de Joan Brull y Vinyoles, Fantasía, de 1899. Un pintor simbolista catalán, muy cuidadoso en el uso del color y la luz, y que en este caso parece reflejar una sacerdotisa o una figura femenina idealizada y helenizada, de la que parece desprenderse una especie de velo azul mientras lanza pétalos de flores a la orilla del mar.

Es una cubierta que indica cierto apego a la búsqueda de lo sagrado, de las fuentes primarias, y sí, este libro-ensayo-denuncia tiene algo de eso, puesto que, tras leerlo y releerlo, creo que su principal ataque va contra el mecanicismo artístico, contra esta modernidad informatizada amante del logaritmo y el resultado inmediato, contra todos esos clubs de escritura que convierten la prosa en el repetitivo encendido de un motor, sin rugido, sin sufrimiento, sin vértigo, sin hechizo, sin inspiración.

Pero nada más comenzar a leerlo y toparme con su ensalzamiento del fragmento y su elogio visceral de la inspiración, veo que fondo y forma se dan la mano, y que los pequeños capítulos están escritos en un único párrafo, no siendo muy extensos, no más allá de dos páginas cada uno, como si la inspiración que busca y ensalza Antonio Costa Gómez fuese a su vez el fuego que alimenta su escritura.

{…} Lo que hay que hacer para conseguirlo es romperse, soltar la mano, dejarse llevar por el instante, entrar en la sacudida de lo que tiembla, formar parte del secreto, no vale lo que pueda aprenderse en las escuelas ni lo que puedan enseñar los maestros, tiene que ser fruto de la inspiración, y eso a menudo no es ningún carro de fuego que nos lleve a las alturas, ni nada grandilocuente, ni efectista, sino romperse, liberarse de todo y penetrar en la entraña sutil del mundo, que estaba ahí desde el primer momento, pero fuimos incapaces de ver».

La cantidad de temas y autores que nombra es enorme. Se habla de San Agustín, de lo sublime y Longino, de Platón, de Nietzsche, de Orfeo, de pintores chinos, de Henry Miller, de Rosalía de Castro, del gnosticismo, del paganismo, de Emily Dickinson, de Nerval, etcétera. Parece elevar su mirada creativa sobre cualquier autor o acontecimiento creativo sucedido en la historia, y eso, a pesar de lo fragmentario de su propuesta, le da un toque enciclopédico. En realidad, lo que creo que expone es el peso de una tradición contra el mecanicismo actual, contra esta frialdad de inteligencia artificial que va a comerse lo poco que le queda de libertad interior a los seres humanos.

Esto me ha hecho pensar si la tradición literaria, y por extensión cultural, no murió con Goethe. Más allá tuvimos las vanguardias y todo el siglo XX, mucho más creativo en su primera parte que en su última. Es verdad que obras de enorme calado se siguen produciendo y se seguirán produciendo, pero más como resultado de seres aislados que enseña y bandera de generaciones interconectadas. Y, por otro lado, la inspiración de la que habla Antonio Costa Gómez no puede resultar (en el terreno creativo) sin un buen conocimiento de las técnicas. Cuando uno llega al dios de sí mismo, o llamémoslo una percepción aguda de la realidad (entendiendo la proyección imaginativa como apéndice de la misma), es por el conocimiento de la tradición y de la técnica. No se puede profanar la propia tradición si no se conoce. Para liberarse de la inmediatez y de los panfletos ideologizados hay que instalarse «en la novela inspirada por la vida». Aquí nos menciona a Henry Miller:

«Miller es un pagano y los simples creen que paganismo es ausencia de dioses, pero es al contrario, es que los dioses lo alumbran todo, no es oponerse a la religión sino vivir otro tipo de religión, es que cada muslo, cada polla, cada piedra son sagrados, como después diría Allen Ginsberg y ya lo había dicho Walt Whitman, es que las noches son sagradas, los puertos de mar son sagrados, el semen es sagrado, eso es lo que Miller comprende a la sombra de los dioses, Miller es un asombrado total, es el hombre que en el siglo XX no quiere perder su asombro, la vida es una visión continua para él, se queda pasmado con todos los tipos que ve, con todas las experiencias, con todos los paisajes, el mundo todavía no ha perdido su encanto para él, es uno de los últimos profetas».

Y dos páginas más adelante, ya escribiendo sobre el mecanicismo que niega lo divino, suelta:

«Dios es ácrata, entonces lo divino es esa dimensión libre que no cabe en las limitaciones materiales ni la inercia mecánica ni las explicaciones ni los esquemas, lo divino es lo grandioso que siempre se nos escapa, es la imaginación y el misterio, la energía y la creatividad, son los dioses de William Blake, son las diosas blancas de Robert Graves, es lo que inspira la poesía, lo que inspira la vida en general, lo divino en realidad es lo poético».

Por lo tanto, es un escritor que no teme a la virulencia ni a la moral, que proclama continuamente que «es el espíritu el que anima la carne» y que «la autenticidad no se fabrica con razonamientos técnicos».

Para ello, elige a Bécquer como símbolo de la inspiración, y el famoso arpa como imagen representativa de la misma, cuando quizá (y esto es una opinión personal) Bécquer es un poeta muy menor en comparación con otros, véase Hölderlin, Novalis (los cuales menciona), Leopardi y demás. Con Bécquer me sucedió igual que con Jane Austen, que una corte de adolescentes que no leía nada se apoderó de sus escritos y desde entonces lo tengo atravesado. Sin duda no es culpa ni de Austen ni de Bécquer, pero hay ciertos escritores que han sido profanados por una imagen distorsionada de sus obras y eso, igual que crea adhesiones, también confiere rechazos. Así que en este punto (y por vivencias personales) no puedo darle la razón en la utilización de Bécquer.

Fuera de bromas, es un libro muy interesante y, de los dos que ha editado con Niña Loba, sin duda el mejor y el más ambicioso. No tiene desperdicio alguno: está escrito con virulencia, con un ritmo endiablado, y con una erudición nítida y profundamente interior. Es un libro dionisíaco. Ahora bien, me pregunto si oponer la inspiración (en su caso) y el entusiasmo (en el mío) como formas de vivir, sentir y experimentar la literatura —y la creatividad en general— no será, en el fondo, tan ingenuo como aquellos muchachos decadentistas que opusieron los nenúfares, la niebla y a Ofelia como símbolos de resistencia contra la industrialización.

El tiempo dirá.

Os dejo con este maravilloso final.

«La sociedad tiene miedo a la vida, quiere ordenarla y clasificarla, encerrar cada cosa en una casilla, pedirle carné de identidad a cada león que ruge en la selva, quiere impedir la novela y la intensidad, poner coto a la trascendencia, encerrar la vida en alguna doctrina, quiere mantener a raya lo que es cada persona en sí misma, porque cada ser nuevo desmiente todas las clasificaciones y amenaza los tinglados que paralizan, pero Emerson dijo: confía en ti mismo, no te dejes escamotear, escucha lo que ruge exquisitamente dentro de ti, y le dio alas a Walt Whitman».

Hasta otra.