Damar Juniarto's Blog

August 10, 2017

Mata Najwa Di Mata Saya

May 19, 2017

Bangkitnya Lagi KBUI dan Apa Makna Kemunculannya

March 28, 2017

Yang Tidak Dipahami Denny Siregar dan Kelompok Pro Semen

November 14, 2016

Konflik dalam Polarisasi Opini di Dunia Siber dan Konsekuensinya Pada Demokrasi Digital di Indonesia

October 7, 2016

Krisis Pengetahuan Dalam Abad Informasi di Indonesia dan Solusinya

September 30, 2016

Herawati Diah: Mewartakan Indonesia Sepanjang Hayat

September 22, 2016

Mempertimbangkan Internet Dalam Gerakan Demokrasi di Indonesia

August 11, 2016

Yang Turut Diselamatkan dari Restorasi Film Tiga Dara

Menggoenakan film itoe sebagai alat pendidik, sebagai alat jang sangat berpengaroeh oentoek menjebarkan tjita-tjita bangsa, meninggikan deradjat bangsa haroeslah mendjadi sifat dari kaoem producers, regisseur, dan penoelis-penoelis skenario.

– Andjar Asmara, Film dan Tonil Kita

SETELAH Lewat Djam Malam, ada Tiga Dara. Keduanya adalah film Usmar Ismail—yang pertama edar pada 1954, yang kedua pada 1957. Keduanya, dalam tempo kurang dari lima tahun terakhir, adalah film Indonesia klasik yang berhasil direstorasi dan dipertontonkan lagi ke publik. Hasil restorasi Lewat Djam Malam singgah di bioskop dari pertengahan Juni hingga Juli 2012, mengumpulkan 5.116 penonton selama lima minggu masa tayang. Sementara itu Tiga Dara kembali menyapa khalayak nusantara pada 11 Agustus 2016 dan minggu-minggu setelahnya.

Meski lahir dari tangan yang sama, Lewat Djam Malam dan Tiga Dara jauh dari kata serupa. Lewat Djam Malam, produksi Perfini, menampilkan penjelajahan estetika realis Usmar Ismail, terinspirasi oleh gaya neorealisme Italia. Gaya serupa sudah beliau jajaki sejak memproduksi Darah dan Doa pada 1950. Sementara itu Tiga Dara, juga produksi Perfini, lebih dekat dengan film-film musikal ala Hollywood—jenis film populer kala itu. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa Tiga Dara merupakan hasil kompromi Usmar Ismail, alias proyek untuk cari uang. Ada apa sebenarnya?

Tiga Dara bercerita tentang tiga perempuan bersaudara kandung: Nunung (Chitra Dewi), Nana (Mieke Wijaya) dan Nenny (Indriati Iskak). Ketiganya dibesarkan oleh nenek mereka (Fifi Young) di Jakarta setelah ibu mereka meninggal. Sukandar (Hassan Sanusi), sang ayah, hidup dengan mereka. Meski begitu, ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Ia peduli dengan ketiga putrinya, tapi tidak pernah benar-benar punya waktu untuk terlibat dalam kehidupan mereka.

Nunung, selaku anak paling tua, menggantikan peran ibu dalam keluarganya. Ia yang membuatkan teh, memasak, membersihkan rumah. Sedang kedua adiknya, berkebalikan. Nana sangat glamor—ia identik dengan busana glamor, mobil mewah, dan pesta dansa-dansi ala cha-cha-cha. Nenny tak jauh berbeda. Ia masih belia, gemar bercanda, dan punya kewajiban menyelesaikan sekolah.

Sepintas tampak bahagia, keluarga ini sejatinya dilanda gundah gulana. Nunung tak kunjung punya pacar meski sudah berusia 29 tahun. Nenek takut Nunung tidak bahagia karena menjadi perawan tua, semuanya lantas berkomplot untuk mencarikan Nunung pasangan. Pelbagai cara dilakukan, mulai dari mengundang teman-teman kantor sang ayah ke rumah hingga mengajak Nunung ke pesta-pesta Nana. Sayangnya Nunung hanya diam saja. Saat diajak ke pesta, ia malah memilih pulang dengan Herman (Bambang Hermanto), mahasiswa yang menaruh hati kepada Nana.

Pada suatu hari, saat sedang berjalan-jalan, Nunung diserempet skuter hingga jatuh terkilir. Nunung ribut mulut dengan Toto (Rendra Karno), sang pengendara skuter, yang berujung pada umpatan ketus Nunung pada Toto. Karena merasa bersalah, Toto setiap hari datang menjenguk dan membawa bunga. Sikap Nunung sayangnya tak banyak berubah—ia tetap ketus pada Toto. Kesempatan inilah yang Nana pakai untuk mendekati Toto. Hubungan mereka berlanjut hingga pada suatu hari Nana mengatakan ia akan menikah dengan Toto. Sang kakak terancam “dilangkahi” adiknya sendiri—konflik inilah yang menjadi benang pengikat keseluruhan cerita hingga akhir film.

Film Nasional dan Ambisi Djakartawood

Tiga Dara lahir di tengah dekade yang diyakini sejumlah pengamat sebagai periode kelahiran film nasional—salah satunya Thomas Barker dalam Historical Inheritance and Film Nasional in Post-Reformasi Indonesian Cinema pada 2010.

Film, pada masa itu, dipandang sebagai medium yang efektif untuk mewakili dan mendorong kebudayaan nasional bagi masyarakat Indonesia yang telah merdeka. Para sineas percaya, di bawah kolonialisme, film tak lebih dari fantasi pelarian dengan sedikit itikad untuk mendidik atau mencerahkan penonton, apalagi memperkenalkan nasionalisme. Sineas-sineas awal Indonesia, salah satunya Usmar Ismail, melihat film dapat berfungsi sebagai alat komunikasi sosial untuk menumbuhkan kesadaran akan nasionalisme. Konsekuensi sejarahnya: film-film yang diproduksi sebelum 1950 dianggap bukan film nasional, sekalipun dibuat dan dibiayai oleh kaum pribumi.

Sedikit berbeda dari Barker, Tanete Pong Masak—penulis buku Sinema Pada Masa Soekarno—berpendapat bahwa periode 1950-1957 disebut sebagai masa-masa Djakartawood. Targetnya ambisius: menjadikan Jakarta sebagai kota metropolitan perfiman Indonesia. Djakartawood yang dimaksud di sini adalah alusi dari Hollywood sebagai episentrum film di Amerika Serikat—tercatat 317 judul film yang dihasilkan oleh 74 perusahaan film sepanjang periode tersebut.

Model Djakartawood itu mengesankan adanya suatu proyek kolektif Indonesia yang baru tumbuh untuk mengubah Jakarta menjadi metropolitan perfilman. Ciri dari masa Djakartawood adalah berbondong-bondongnya kaum pribumi dan Tionghoa terjun ke dunia film, walaupun mereka tidak memiliki pengalaman sama sekali ataupun menempuh pendidikan minimal yang dibutuhkan untuk bekerja di dunia perfilman. Kebanyakan berasal dari panggung teater rakyat, dan kebanyakan produksi tidak disertai modal yang diperlukan untuk memroduksi film.

Dari kedua sumber bacaan ini, setidaknya muncul dua kemungkinan yang melatari situasi awal perfilman nasional Indonesia. Pertama, keinginan untuk menghasilkan film nasional ternyata tumbuh di tengah derasnya arus komersialisasi film lewat proyek ambisius Djakartawood. Kedua, para sineas pada masa tersebut tidak mengambil garis tegas antara produksi film nasional dan produksi film untuk kepentingan komersil.

Tiga Dara Hasil Kompromi?

Usmar Ismail disebut sebagai sutradara yang ingin berkarya dalam perfilman nasional dengan menempuh jalan neorealisme Italia atau aliran Italia. Keinginannya itu terwujud dalam Darah dan Doa pada 1950, lalu Enam Djam di Djogja pada 1951. Penjelajahannya ini menempatkan Usmar Ismail sealiran dengan Djadug Djajakusuma, Kotot Sukardi, Basuki Effendi, dan Bachtiar Siagian. Di seberangnya, ada aliran Tionghoa dan aliran Hollywood—film-film yang diproduksi untuk pasar hiburan. Namun fakta yang tidak bisa dibantah: Usmar Ismail juga memproduksi film komersil seperti Krisis pada 1953, Lagi-Lagi Krisis pada 1955, serta TIga Dara pada 1956. Mengapa seorang yang awalnya bernapaskan estetika realis pada akhirnya banting setir menggarap film-film komersil?

Banyak sumber yang menyebut penyebab utamanya adalah modal produksi. Pada pertengahan 1950an, kondisi keuangan Perfini sedang serba kekurangan. Selaku pengelola, Usmar Ismail tentu harus bersikap. Tiga Dara jelas bukan film yang sesuai idealisme Usmar, namun demi mengisi kas Perfini, maka film musikal bergaya Hollywood ini diproduksi.

Ada komentar dari D Djajakusuma, rekan sejawat Usmar Ismail di Perfini, yang Salim Said tulis dalam bukunya. “Usmar Ismail sangat malu dengan film itu (Tiga Dara—keterangan penulis). Niatnya menjual Tiga Dara ketika masih dalam tahap pembikinan memperlihatkan betapa beratnya bagi dia menerima kenyataan bahwa harus membuat film seperti itu….meskipun uang masuk, Perfini toh tidak lagi membikin film-film seperti yang dicita-citakan Usmar semula.”

Komentar D Djajakusuma sejalan dengan kemungkinan kedua: bahwa pada masa sinema pasca kemerdekaan, produksi film nasional mau tidak mau harus berkompromi dengan tuntutan produksi film komersil. Cerita Tiga Dara terinspirasi dari Three Smart Girls—film komedi musikal Hollywood produksi 1936. Usmail Ismail lantas berkolaborasi dengan M Alwi Dahlan saat menyusun naskah Tiga Dara, yang diproduksi pada Maret 1956 dengan sedikit bantuan uang dari pemerintah. Menurut Usmar Ismail, Perfini mendapat Rp 2.500.000 pada 1958 untuk mendanai produksi film ini.

Tiga Dara tayang perdana pada 24 Agustus 1957 di Capitol Theatre, Jakarta. Film ini ditayangkan selama delapan minggu berturut-turut di bioskop-bioskop di Indonesia, bahkan masuk ke beberapa bioskop kelas satu yang berafiliasi dengan AMPAI—American Motion Picture Association of Indonesia, alias asosiasi importir film Hollywood. Tiga Dara adalah film Perfini paling sukses dengan pemasukan Rp 10.000.000 dari penjualan tiket atau setara dengan keuntungan sebesar Rp 3.080.000. Kiprah festivalnya juga tidak main-main—Tiga Dara singgah di Festival Film Venesia 1959 dan meraih Tata Musik Terbaik di Festival Film Indonesia 1960.

Pada 20 September 1957, Presiden Soekarno menyelenggarakan penayangan pribadi Tiga Dara di Istana Presidensial di Bogor untuk hari ulang tahun istrinya, Hartini. Presiden Soekarno sudah lama dikenal sebagai penggemar berat film Amerika. Ia bahkan mengoleksi foto-foto dan menonton semua film Amerika yang masuk ke Indonesia. Cukup mudah baginya untuk menerima Tiga Dara yang berbau Amerika ini.

Pengaruh film Tiga Dara segera terasa ketika di seluruh Jawa terjadi demam Tiga Dara. Di mana-mana muncul kompetisi “Tiga Dara” dan nama ini banyak digunakan untuk nama produk batik, toko, dan minuman. Segala hingar bingar ini sayangnya tidak banyak membantu situasi keuangan Perfini.

Relevansi Restorasi untuk Masa Kini

Restorasi tak hanya menyelamatkan fisik film yang diselamatkan, tapi juga kesempatan bagi kita untuk mengunjungi kembali sejarah masa silam yang masih relevan. Kita bisa melihat kembali bagaimana gagasan film nasional yang ternyata tumbuh di tengah derasnya film impor Amerika, serta film-film bergaya Djakartawood sebagai wujud kompromi yang tak terelakkan demi keberlangsungan dan keberlanjutan usaha.

Sineas dan penonton generasi terkini bisa menarik pelajaran. Bahwasanya, di tengah limpahan film-film impor dan film-film ala Djakartawood, masih ada sineas-sineas yang tetap ingin berkarya dengan semangat perjuangan. Semua terekam dengan baik dalam cerita, dialog, dan akting aktor sepanjang durasi film.

Kerja sutradara, penata kamera, dan para kru film juga perlu mendapat kredit tersendiri. Sekalipun tidak memliki dasar pengetahuan yang memadai untuk produksi film, mereka tidak gentar dalam mewujudkan idealisme mereka untuk berkarya dengan modal dan tenaga kerja Indonesia. Sekalipun harus berkompromi dalam situasi yang terpuruk, mereka berani mengaku malu karena seperti mengkhianati semangat kolektif untuk membangun perfilman nasional.

Sudah enam puluh tahun dan persoalan film kita ternyata belum beranjak jauh dari persoalan yang sama.

[dam]

Tulisan ini telah dimuat dengan judul “Ada Apa dengan Tiga Dara?” di Cinema Poetica, 11 Agustus 2016.

July 19, 2016

Keistimewaan Indonesia dan Stigma Atas Papua

Keistimewaan itu seharusnya menjadikan kita hadir sebagai sahabat dan bukan sebagai pihak yang menari-nari di atas penderitaan orang lain.

“INDONESIA! Indonesia! Indonesia!” Pekik kemenangan itu terdengar di tanah Eropa tatkala paduan suara anak Indonesia The Resonanz Children’s Choir (TRCC) menang di lomba seni tarik suara di Venezia, Italia, 9 Juli 2016. Pekik kemenangan itu persis menggambarkan semangat yang ada di dalam lagu Yamko Rambe Yamko yang mereka nyanyikan. Sekalipun terdengar riang, tahukah kita bahwa lagu Yamko Rambe Yamko adalah sebuah ikhtiar peperangan?

Hee Yamko Rambe Yamko

Aronawa Kombe

Hee Yamko Rambe Yamko

Aronawa Kombe

Temino Kibe Kubano Ko Bombe Ko

Yuma No Bungo Awe Ade

Temino Kibe Kubano Ko Bombe Ko

Yuma No Bungo Awe Ade

Hongke Hongke, Hongke Riro,

Hongke Jombe, Jombe Riro

Hongke Hongke, Hongke Riro,

Hongke Jombe, Jombe Riro

(Hai jalan yang dicari, sayang perjanjian

Hai jalan yang dicari, sayang perjanjian

Sungguh pembunuhan di dalam negeri, sungguh pembunuhan di dalam negeri – sebagai bunga bangsa,

Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bangsa – bunga bertaburan – di taman pahlawan

Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bangsa – bunga bertumbuh – di taman pahlawan

Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan

Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertumbuh)

Lagu ini menceritakan tentang sebuah pertikaian yang terjadi di negerinya. Sang pelantun lagu ingin menjadi bunga bangsa yang maknanya adalah pejuang yang rela berkorban sampai mati untuk mempertahankan negerinya dari penjajah.

Saat pekik kemenangan “Indonesia! Indonesia!” itu sampai ke Indonesia, di saat yang sama baru saja keluar rilis dari LBH Jakarta mengenai penangkapan lebih dari 4.198 orang Papua dalam periode April-Juni 2016 oleh aparat kepolisian di Indonesia.

Maka seketika sukacita kita saat mengelu-elukan kemenangan dengan memakai lagu dari Papua itu menjadi tampak ironis dan tragis, dan menjadikan kita seperti menari-nari di atas nasib orang Papua.

Marjinalisasi dan Stigma Atas Papua

Nama Papua sesungguhnya baru saya kenal pada 1 Januari 2000, saat Presiden Gus Dur memutuskan untuk mengembalikan nama Papua yang telah sekian lama tersingkirkan selama pemerintahan Orde Baru.

Penguasa Orde Baru, Soeharto, lebih memilih nama Irian Jaya, nama yang ia resmikan di hari yang sama PT Freeport Indonesia berdiri dan beroperasi mengeruk keuntungan emas dan mineral berharga lain dari tanah suburnya pada bulan Maret 1973.

Nama Irian diduga berasal dari kata “Mariiyen” yang dalam bahasa Biak berarti bumi yang panas, sedang dalam Bahasa Onim (Patipi) dari “Tiri Abuan” artinya adalah daratan besar. Kata ‘Irian’ diduga juga berasal dari kata “Urryan” yang berasal dari Bahasa Aram dengan arti “sinar terang”.

Riset sejarah menunjukkan bahwa nama Irian ini sempat diajukan oleh Markus Kaisiepo dalam Surat Pembaca yang ditulisnya kepada Surat Kabar Penyuluh di Brisbane Columbia Camp, Australia, 8 September 1945. Ia mengatakan “agar nama yang boleh dipakai sesuai dengan keadaan iklim daerah ini ialah: Irian yang artinya panas sebagai pengganti nama Papua.” Sekalipun, yang dia inginkan adalah Irian Barat, bukan Irian Jaya seperti yang ditetapkan Soeharto di kemudian hari.

Kata Papua memiliki konotasi yang kurang disenangi baik oleh bangsa yang tinggal di pulau tersebut, maupun oleh Orde Baru yang menyamakannya dengan kata separatis. Padahal kata Papua punya runutan sejarah yang cukup panjang.

Antropolog JR Mansoben dalam disertasi berjudul “Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya” menyebutkan, kalau nama pertama yang dipakai untuk menamakan penduduk dan Pulau Nieuw Guinea dalam laporan tertulis ialah nama Papua.

Ada beberapa pendapat mengenai soal dari mana kata atau nama Papua itu berasal, misalnya antara Pijnappel (1854) dan Earl (1853). Polemik mereka berakhir tanpa kesesuaian pendapat. Earl (1853) dan para ahli yang mempunyai pendirian yang sama berpendapat bahwa nama tersebut berasal dari bahasa Melayu yaitu dari asal kata “pua-pua” yang berarti keriting. Namun Pijnappel dan para ahli lain yang mendasarkan argumentasinya atas pendapat Miiller dan Kamus Marsden, berpendirian bahwa kata Papua tidak berasal dari bahasa Melayu karena asal kata “pua-pua” tidak terdapat di dalam Melayu.

Sollewijn Gelpke (1993) melakukan penelusuran dengan bersandar pada laporan-laporan Portugis dan Spanyol pada abad ke-15, serta tinjauan kritis terhadap etimologi kata Papua dalam kamus Crawfurd (1856:135,148,299) dan kamus Wilkinson (1932), Ia berpendapat bahwa istilah atau nama Papua berasal dari bahasa Biak, dari kata-kata “sup i babwa” yang berubah dalam dialek Biak di Raja Ampat menjadi “sup ipapwa” yang berarti tanah atau negeri di bawah, ialah tanah atau negeri yang terletak di tempat matahari terbenam. Itulah yang lambat laun berubah menjadi Papua, yang kemudian digunakan untuk menamakan Pulau Nieuw Guinea dan penduduknya.

Tapi, banyak orang mengartikan Papua sebatas “hitam, keriting, bodoh, jahiliah, jahat, perampok, pemeras, pemerkosa” tanpa dasar. Stigmatisasi ini bahkan kini menjadi melekat dan belakangan, terutama di sebagian kecil masyarakat di kota Yogya, kata Papua disamakan dengan si bau, hitam, keriting, tidak berpendidikan. Para penyerbu yang belum lama ini mengepung asrama Papua Kamasan I di Jl. Kusumanegara, Yogyakarta, menambahkan kosa kata baru “munyuk” yang artinya kera bagi orang Papua di dalam asrama yang mereka percaya adalah tempat kaum separatis yang hendak memerdekakan Papua dari Indonesia.

Dalam Sosiologi, stigmatisasi itu bernama stereotyping yakni proses generalisasi mengenai kelompok atau kelas manusia. Karena Sosiologi menekankan aspek pola hubungan sosial, stereotype melahirkan penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Stereotype ini biasanya lahir dari pikiran orang yang lebih kuat posisi atau kelas sosialnya kepada mereka yang lebih lemah. Misalnya pada bangsa Eropa sebagai penjajah terhadap bangsa yang dijajahnya seperti bangsa Afrika. Tabiat ini yang membuat stereotyping menjadi cikal dari perlakuan diskriminatif.

Maka, ketika sekelompok masyarakat di Yogya memandang Papua sebagai “si bau, hitam, keriting, tidak berpendidikan”, dan “kera”, ia sebenarnya sedang menistakan identitas manusia yang ada pada diri orang Papua. Itu suatu hal yang pantas disebut sebagai tindakan memarjinalkan orang Papua.

Keistimewaan Bukan Berarti Berhak Semena-mena

Lalu apa yang menjadikan Indonesia boleh menari-nari di atas Papua? Bagi sebagian orang yang dicuci otaknya lewat sistem pendidikan Orde Baru, jawabannya adalah: karena Indonesia-lah yang telah membebaskan Irian Barat dari penjajah Belanda dan karena Indonesia-lah maka bangsa yang bau, hitam, keriting, tidak berpendidikan itu menjadi wangi, maju, dan bisa memperoleh pendidikan.

Memang fakta sejarah menunjukkan, selama dijajah Belanda orang Papua tidak diberi kesempatan belajar atau memperoleh pendidikan, mendapatkan lapangan pekerjaan di pemerintahan dan swasta, sehingga masyarakatnya menjadi tertinggal.

Ketika Indonesia merebut Irian Barat dari Belanda, maka kepada Indonesia dibebankan keinginan masyarakat di Papua agar mereka diberi pendidikan, pekerjaan dan keterlibatan di dalam pemerintahan. Maka memang, dari segi apapun, Indonesia selalu dianggap istimewa.

Namun, keistimewaan Indonesia itu bukan berarti berhak memerlakukan semena-mena. Pada manusia Papua melekat haknya untuk bebas dari rasa takut, bebas dari rasa haus dan lapar, bebas untuk berkumpul dan berpendapat sebagaimana lazimnya semua bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Ia tidak menjadi tidak istimewa bila dibandingkan oleh suku bangsa lain di Indonesia. Dengan kata lain, tidak ada keistimewaan yang membedakan orang Papua dengan suku lain, semisal Suku Jawa.

Maka, tatkala disodorkan kepada publik, informasi bagaimana kepolisian daerah Yogya dan kelompok kekerasan mengepung dan menangkap delapan mahasiswa Papua, terlihat bagaimana rendahnya kita memperlakukan orang Papua.

Oby Kogoya, mahasiswa Papua berusia 20 tahun– telah ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan melanggar pasal 212 juncto 315 KUHP dan kemudian dikenai wajib lapor — ditangkap seperti setengah binatang. Kepalanya diinjak sepatu, sementara kedua tangannya ditarik untuk diikat dengan belenggu plastik. Foto dan video yang beredar di publik itu merupakan bukti betapa tindakan tersebut, yang tidak pantas, dilakukan oleh bangsa yang beradab.

Apalagi, kota Yogya yang menjadi cerminan dari masyarakat Jawa yang modern, pada namanya melekat arti “sesuai, pantas” dari nama “Ayogya” (Garjitawati) sesuai studi literatur yang ditulis sejarawan M. Ricklef dan Peter Carey (2015).

Ia (kota itu) menjadi tempat yang pantas bagi mereka yang letih dan mencari keteduhan. Oleh karenanya, sampai sekarang kota Yogya menjadi tujuan dan harapan bagi mereka yang mendambakan keteduhan itu. Keteduhan Yogya itu pula yang dijadikan tujuan bagi begitu banyak generasi muda, entah dia orang Timor, Sulawesi, bahkan Papua untuk menimba ilmu, hidup dan bekerja. Di Yogya, bisa dikatakan semua suku bangsa menikmati damai.

Namun, yang perlu diketahui bersama, kata “damai” adalah kosa kata yang nyaris raib di bumi Papua. Pelbagai kekerasan yang telah terjadi bertahun-tahun, sejak zaman Orde Baru sampai sekarang, terus mengusik orang Papua yang tadinya menaruh harapan dan impian akan maju, kini berbalik arah ingin mencari damainya sendiri. Tentu upaya itu berbuah represi. Itulah sebabnya, belakangan banyak orang Papua yang ditangkap hanya karena melakukan aksi damai atau diskusi untuk menentukan nasibnya sendiri, bukan karena hendak memisahkan diri.

Maka selagi kata damai itu sedang dicari-cari, bukankah lebih bijak untuk memberi damai dan kesejukan bagi suku bangsa Papua dan bukan menyodorkan kebencian dan penistaan berbasis stigma?

Bukankah lebih baik merangkul dan mengajak suku bangsa Papua untuk merasakan damai yang telah dirasakan bersama ini daripada terus meminggirkan dan menyingkirkannya? Keistimewaan itu seharusnya menjadikan kita hadir sebagai sahabat dan bukan sebagai pihak yang menari-nari di atas penderitaan orang lain, apalagi memakai stereotype yang memosisikan kita sebagai penjajah.

Bila itu bisa kita lakukan, semoga harapan dan impian yang dititipkan itu bisa terwujud dan damai memancar di Papua, negeri tempat matahari terbenam.

[dam]

Opini ini telah dimuat di situsweb LIPI http://politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/kolom-papua-2/1061-keistimewaan-indonesia-dan-stigma-atas-papua

July 16, 2016

Ngeri-Ngeri Sedap Berburu Pikachu

Berbahayakah Pokémon GO? Sampai sejauh ini, peristiwa kriminal dan kecelakaan tersebut hanya terjadi di luar negeri. Tapi yang jelas, ada bahaya lebih laten saat bermain Pokémon GO.

LELAKI tambun berusia 40 tahun itu berjalan sambil menatap layar smartphone, lalu tiba-tiba jarinya bergerak cepat. Hap! Ia berhasil menangkap satu! Skor bertambah dan ia makin semangat menuju Pokéstop berikutnya.

Lelaki itu bernama Dennis Cornelius. Ia penggemar online game yang ikut mengunduh Pokémon GO karena penasaran. Begitu ia mulai memainkannya, ia merasakan permainan ini menyodorkan adventure yang seru dibanding game yang biasa ia mainkan. Yang tadinya ia lebih banyak menghabiskan main game di TV, tapi kini ia memainkan game di jalanan dan seakan-akan Pokémon memang ada untuk ditangkap di sekitar perumahan BSD tempat tinggalnya.

Dennis tak sendiri. Masih ada Aryanata Razki, pengunduh Pokémon GO yang usianya jauh lebih muda dibanding Dennis. Aryan, 27 tahun, bahkan sudah gandrung Pokémon selagi masih berupa serial animasi 10 tahun lalu. Sama seperti Dennis, Aryan merasakan permainan ini lebih menantang dan karena banyak yang memainkannya, ia tidak canggung untuk bermain ke sana kemari untuk menangkap Pokémon kesukaannya.

Rupanya rentang usia bukan masalah. Bahkan kini tua muda gandrung Pokémon GO. Sontak di mana-mana, ramai kisah orang bermain Pokémon GO. Padahal usia Pokémon GO ini belum ada sebulan. Siapakah yang paling gembira hatinya dari Pokémon GO ini selain para pemain?

Tentu saja kreatornya, John Hanke.

Jalan Panjang Sukses Pokémon GO

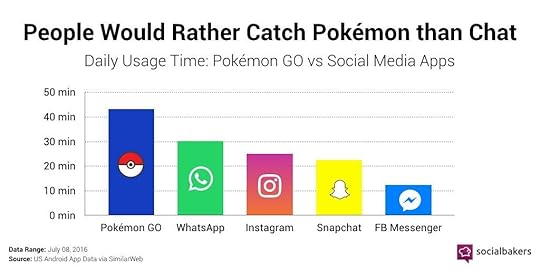

Permainan Pokémon GO kreasi John Hanke memecahkan semua rekor unduhan aplikasi digital yang pernah ada. Tercatat lebih dari 10 juta pengunduh PokemonGO dalam minggu pertama, melampaui jumlah pengguna aktif Twitter setiap hari dan lama waktu yang dihabiskan di atas rata-rata pengguna Facebook, Snapchat, Instagram dan Whatsapp. Prestasi Pokémon GO atas semua aplikasi digital itu tentu barang langka dan jelas bukan sukses sekejab mata.

Yang tak banyak orang tahu, John Hanke menunggu waktu 20 tahun untuk bisa segembira hari ini. Bermula dari menciptakan permainan MMO (massively multiplayer online game) bernama “Meridian 69″ pada 1996, John meniti jalannya sebagai inventor dan kreator dunia digital. Ia jugalah orang yang mencipta Keyhole, di kemudian hari dilirik Google dan menjadi cikal bakal Google Earth. Tahun 2004-2010, John membuat Google Maps dan Google Street View. Dari sanalah ia merekrut programmer untuk Niantic Labs, startup-bisnis dengan fokus permainan berbasis GPS yang didirikan John pada tahun 2010.

Dengan suntikan modal dari Google, John dengan Niantic Labs meluncurkan permainan Ingress pada tahun 2012 yang memadukan peta digtal dan GPS. Ingress cukup terkenal di kalangan online gamer termasuk di Indonesia. Barulah pada tahun ini, John mendapat 25 juta dolar AS dari Google, Nintendo dan Pokémon untuk membentuk tim berjumlah 40 orang lebih yang melahirkan Pokémon GO yang juga berbasis Geo-MMO seperti Ingress diluncurkan dan mendunia.

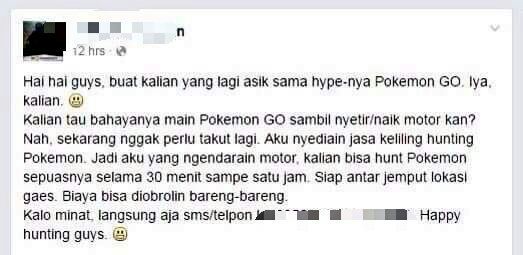

Sukses Pokémon GO tak hanya dinikmati John Hanke. Dengan lahirnya Pokéstop, pengusaha kedai/warung makan bisa menawarkan tempat istirahat bagi mereka yang lelah mencari Pokémon. Di Indonesia, ojek dan tempat wisata mulai aktif mengajak para pemain untuk menggunakan jasanya agar bisa leluasa mencari Pokémon.

Bahaya bermain game maya di dunia nyata

Namun Dennis mengaku hanya kuat sehari memainkan Pokémon GO. Ia memutuskan untuk uninstall setelah ia berpikir, sekalipun seru, bermain Pokémon GO di dunia nyata bisa membahayakan.

Ia merasakan bahwa ia kehilangan kewaspadaan. Sekalipun ia terbiasa memakai peta digital untuk membantu menyetir, tetapi bermain Pokémon GO membutuhkan konsentrasi terus-terusan untuk menatap layar smartphone dan ini akan mengakibatkan pemain tidak peka pada sekitarnya.

Dennis juga mengamati Pokémon GO mengubah interaksi para pemain. Sekalipun para pemain berkumpul di satu Pokéstop, tapi satu-sama lain tidak tegur sapa. Berita-berita yang ia baca mengenai kecelakaan, pemain terjebak di kuburan karena terlalu asyik mencari Pokémon, perampokan juga mempengaruhi keputusannya untuk berhenti bermain Pokémon GO.

Kini timbul pertanyaan: berbahayakah Pokémon GO? Sampai sejauh ini, peristiwa kriminal dan kecelakaan tersebut hanya terjadi di luar negeri. Mungkin sebabnya karena Pokémon GO belum bisa diunduh resmi di Indonesia dibanding negara-negara lain. Kemungkinan lain, kejadian tersebut masih bisa dihindarkan di Indonesia.

Tapi yang jelas, ada bahaya lebih laten saat bermain Pokémon GO.

Persoalan pelanggaran privasi yang sempat mencuat saat bermain Pokémon GO. Bila masuk ke permainan dengan Google+ ada ketakutan para pengguna bahwa Pokémon GO bisa mengambil metadata pengguna akun Gmail dan membahayakan privasi pengguna. Sekalipun Google telah melakukan proteksi agar Pokémon GO tidak bisa membaca email-email pengguna, perlu dipikirkan persoalan bahaya lain yang mungkin timbul dari permainan Pokémon GO ini.

Pertama, diaktifkannya geolokasi pemain Pokémon GO. Karena berbasis Geo-MMO maka pemain memang harus senantiasa mengaktifkan geolokasi di smartphonenya dan ini telah lama dituding menjadi semacam “mata-mata” aktivitas mobilitas pengguna.

Sejarah mobilitas pengguna akan terekam dan tentu saja ini dapat menciptakan pola-pola yang bila jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggungjawab dapat menjadi pertimbangan untuk melakukan tindak kejahatan. Orang yang mengaktifkan geolokasi akan lebih mudah diamati pergerakannya, dibanding yang tidak mengaktifkannya.

Kedua, dunia maya sudah cukup banyak menjerat penggunanya dengan ancaman pidana penjara. Dalam catatan SAFENET/Southeast Asia Freedom of Expression Network, di Indonesia sendiri, kegagapan berekspresi di dunia maya telah menjerat lebih dari 180 netizen yang dilaporkan ke polisi dengan pasal-pasal karet di dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sekalipun belum ada yang tersangkut karena permainan Pokémon GO, tetapi selalu ada celah pengguna aplikasi digital bisa ikut terpidana hanya gara-gara main Pokémon GO.

Sesimpel kejadian mengubah status Facebook saja sudah pernah menyebabkan 2 netizen bernama Hilda Puspita dan Tommy Virginanda mendekam di penjara Wirogunan, Yogyakarta. Gara-gara iseng mengubah status facebook menjadi “married to” Tommy Virginanda, mantan suami Hilda Puspita, Drs. Yana Karyana melaporkan Hilda Puspita dan Tommy Virginanda ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama. Di persidangan, Hilda diputus bersalah 3 bulan dan 7 hari penjara. Sedang Tommy diputus pidana penjara 2 bulan dan denda Rp 1 juta / 1 bulan kurungan. Apalagi kalau nanti gara-gara main Pokémon GO ada yang mengolok-olok di media sosial dan ada yang tersinggung, lalu berujung dengan tuntutan hukum berdasar pencemaran nama di UU ITE.

Tentu saja, jangan sampai bahaya buruk ini terjadi. Karena pasti akan sangat mengurangi serunya menangkap Pikachu!

[dam]

Artikel ini telah dimuat di portal Netz Indonesia. https://netz.id/news/2016/07/16/00316...