Humberto Ballesteros's Blog

August 10, 2020

Sobre un uso tendencioso de una cita de Sándor Márai

En su reciente carta abierta, la esposa de Álvaro Uribe recrimina a los jueces que dictaron medida de aseguramiento contra él porque, según ella, permitieron que “sean el entorno y los intereses políticos los que dicten sentencia.” Y en el mismo párrafo en que hace esa acusación, Lina Moreno cita al escritor húngaro Sándor Márai. Márai, dice Moreno, describe a la literatura como “un cuerpo celeste que brilla pero no tiene alma” si no se tiene en cuenta su “atmósfera”. Su argumento —el de Moreno, no el de Márai— es que esa atmósfera, léanse tal vez el contexto histórico y humano y la naturaleza falible de quienes trabajan con el lenguaje, son parte constitutiva de éste; y que tanto la literatura como la ley son lenguaje, y por ende no se pueden comprender sin atender a esa “atmósfera.” En el caso de su marido, es precisamente la atmósfera la que ha impulsado a los jueces a condenarlo; porque en el ambiente colombiano circula con cada vez más fuerza una “narrativa del odio” que “ya alcanza a las nuevas generaciones”, y los jueces han actuado contra su esposo atendiendo a esa narrativa.

Apenas leí la carta recordé haber subrayado esa cita de Márai. Me tomó un tiempo encontrarla porque no está en sus novelas. Está en sus memorias, en el tomo que recupera cuatro años de su vida, de 1944 a 1948; años en que los soviéticos expulsaron a los nazis de Hungría, la ocuparon, plantaron los cimientos del posterior régimen comunista, y de esa manera precipitaron el fin del mundo burgués que el autor consideraba su hogar. Aparece en un aparte particularmente doloroso, donde Márai recuerda su visita a las ruinas de Budapest. Además de pasar por lo poco que queda de su estudio, Márai visita el de uno de sus precursores, Deszo Kosztolányi. Y comprende que aquello no son sólo los restos mortales de una ciudad ni de una época, sino también de una manera de estar en el mundo, y de verlo, comprenderlo y narrarlo, que es la suya propia. Entonces, con la lucidez que sólo otorga examinar desde afuera el propio cadáver, Márai procede a reconstruir la manera como Kosztolányi escribió, es decir creó, a Hungría. La creó, sugiere Márai, a partir de escuchar y entender a la gente que retrataba, lo que en manos de un gran artista equivale a darle forma. Y es en el párrafo donde explica cómo el escritor se relaciona con sus lectores que aparece el fragmento que cita Lina Moreno en su carta:

“Un escritor tiene que estar familiarizado con la cara de su lector. Tiene que verla (…) como el médium ve, en los contornos del plasma materializado ante él, la silueta del personaje a quien invoca. Un trabajo literario no es sólo lo que dicen el escritor y su libro, y mucho menos está en el estilo con que se lo presenta; el trabajo literario reside, por sobre todas las cosas, en la atmósfera que lo rodea. El libro vive en esa atmósfera; de otra manera, es como esos cuerpos celestes que brillan pero no tienen luz propia. Y esa atmósfera no deja de existir cuando muere el escritor(…) Hay personalidades literarias que, cuando mueren, dejan algo de su esencia en sus obras, que permanece después de su muerte como el cabello o las uñas en el cuerpo muerto, creciendo aún, personales e inconfundibles. Es así que sobrevive Proust. Es así que sobrevive Tólstoi.”

Me parece claro que lo que hace Lina Moreno de Uribe al citar a Márai es inventivo, por describirlo con generosidad. En particular, hay poco o nada en Márai que relacione lo que él denomina “atmósfera” con el acto de interpretar una obra literaria, fuera de la mención del lector. Márai no está hablando de cómo se lee sino de cómo se escribe. Tal vez podría extrapolarse una teoría interesante sobre la lectura como la reconstrucción de una atmósfera, pero eso dista de ser lo que le interesa a ella. Y sin embargo creo que no es inapropiado ni forzado sacar a colación ese fragmento de Sándor Márai para considerar la coyuntura que tiene en problemas jurídicos al ex presidente Uribe. Creo, de hecho, que si leemos al húngaro en sus propios términos hay una forma en que ilumina el caso de su esposo muy diferente de la que prefiere Lina Moreno.

Como ya dije, al visitar las ruinas de la nación húngara donde nació y que todavía lleva consigo, Márai entiende que la Hungría culta y burguesa donde vivió fue real pero también imaginaria; que la hizo posible la creación de un público burgués, culto y europeizado por parte de escritores como Deszo Kosztolányi. Y la imagen que escoge para representar ese acto creativo me parece muy bella, no sólo por lo plástica sino también por lo verdadera. El escritor percibe a su lector como el médium entrevé en la fuerza desatada ante él al personaje que invoca. Es decir, el escritor se rinde a sus lectores, es habitado por ellos como por una fuerza sin forma, se hace canal para el río secreto de las voces que se sienten en el mundo, en el lenguaje que se habla en las casas y en las calles y en la manera como alrededor se vive, se muere o se ama; y al mismo tiempo que canaliza esas voces y esa fuerza, el escritor les da forma porque les otorga palabras. Sirve de medio vivo y consciente para lo que le es alrededor y a la vez se hace posible con su ayuda. No escribe para sí mismo, sino para la comunidad lectora que escribe a través de él; y en ese acto a la vez generoso y altivo hace visible y posible a esa comunidad. Deszo Kosztolányi y Sándor Márai, escritores húngaros, inventaron a Hungría porque se dejaron habitar por ella.

Aunque no escriba novelas, huelga decir que Álvaro Uribe ha tenido un papel protagónico en el establecimiento de la comunidad imaginaria que llamamos Colombia. Y una de las razones por las que lo ha tenido, paralela a la violencia sistemática que ejerce, es la manera como ha sabido erigirse en médium, léase vocero y catalizador al mismo tiempo, de una clase social que ve en él al epítome y la legitimación de las estrategias ruines mediante las cuales se ha apropiado de la tierra, los recursos y las estructuras de poder del país. Y luego de su nefasta presidencia, parte de lo que ha sucedido es que se ha resquebrajado poco a poco esa narrativa, en parte porque se ha caído por su propio peso, pero sobre todo por la intervención estratégica de voces que representan otra Colombia y que, aunque se las acalle a fuerza de bala, milagrosamente no dejan de surgir. Voces que se han atrevido incluso a consolidarse en movimientos políticos y a amenazar seriamente la preponderancia del uribismo en las urnas.

Así que, a pesar de su cita tendenciosa, no creo que Lina Moreno de Uribe se equivoque al interpretar lo que está sucediendo con su esposo en términos de predominio de ciertas narrativas. Su carta es un intento de deslegitimar la historia posible, que hemos entrevisto en tantos momentos agridulces de los últimos años, de una Colombia que rechaza el relato paramilitar y latifundista, que se presiente adentro un país verdaderamente propio. Pero le sale el tiro por la culata; porque al citar a Márai y a su brillante reflexión sobre el escritor como médium, la ex primera dama nos recuerda que ese plasma de voces y de tiempo que se materializa ante nosotros hoy y todos los días está pleno de posibilidades, y que lo único que hace falta es atrevernos a ser habitados por nuestro país de otra manera; a escuchar y ser sacudidos por otras de sus tantas vertientes; a que nos posea otra Colombia futura para que podamos contribuir a darle forma.

October 8, 2017

De intelectuales y artesanos

El viernes pasado, cuando me enteré de que el Nobel de Literatura de este año es Kazuo Ishiguro, luego de la incredulidad y la sorpresa me sentí eufórico, casi reivindicado. Pero durante el fin de semana esa sensación se diluyó, se convirtió en decepción y melancolía, a medida que aparecieron, en periódicos, blogs y redes sociales, los comentarios de medios culturales, escritores, editores y lectores a quienes sigo y admiro, casi todos latinoamericanos, que criticaban la decisión de la Academia Sueca por aburrida, predecible, mediocre, conciliadora, conservadora o políticamente correcta. No faltó quien tachó al nuevo Nobel de decimonónico, ni tampoco quien sugirió que el peor defecto de su obra es precisamente la limpieza de su factura. Se lo trató de “segundón del dream-team británico”, se describió su galardón como un premio en bandeja de plata para el establishment editorial, y se lo tachó de “trabajador privilegiado sin cuestionamientos al sistema.”

El resultado es que ahora me siento todavía más solo que antes en mi forma de entender la literatura; pero me digo que acaso tenga utilidad, de pronto para mí mismo más que para el improbable lector de esta nota, que detalle las razones por las que este Nobel me toca de manera tan honda. Porque Ishiguro no es ni de cerca mi escritor favorito, y de hecho su última novela, “The Buried Giant”, me pareció mediocre; pero sigo sintiendo que es uno de los míos, que concebimos de forma muy similar el oficio anodino al que nos dedicamos. Y que conste que eso no lo afirmo con base en lo que él mismo haya dicho sobre su obra, sus ideas o sus métodos. Pocas cosas me parecen más aburridas e inanes que lo que los escritores parloteamos cuando nos entrevistan, o peor aún, las teorías, si es que así cabe llamarlas, en las que nos basamos para trabajar. Me obsesionan las narraciones, pero a veces casi que me ahuyenta de ellas su sórdida, mezquina y absolutamente prescindible trascescena.

Fue en parte pensando en eso que, al llegar anoche a la casa, saqué de la biblioteca mi viejo ejemplar de “The Remains of the Day” y releí las primeras veinte páginas, el prólogo en el que Stevens monologa en círculo sobre la posibilidad de tomar prestado el carro de su empleador para dar un paseo por un puñado de pueblos de Inglaterra. Y me volvió a sobrecoger la sencillez con que las características del personaje y las claves de la historia se acomodan en sus lugares sin que el lector se percate. En una primera, segunda y hasta tercera lectura puede parecer que en ese prólogo no pasa nada; pero tras bambalinas, con tal habilidad que todo lo que hace resulta invisible, Ishiguro halla la voz, intuye el alma y prepara el destino de ese mayordomo que ha erigido la servidumbre, la rigidez y el silencio en una especie de disciplina trágica.

Pero con eso no me bastó, tan ácida me había resultado la bilis de mis colegas. Así que también saqué “Never Let Me Go”, y releí un par de pasajes, igual de tersos y taciturnos, que detallan como desde lejos, sugiriendo apenas sus características, los dibujos de Tommy; y comprobé que se entrevén detrás de los trazos imaginarios, si uno se fija un poco y deja al texto hacer lo suyo, las claves de la rabia y el orgullo, la torpeza y el amor, la vulnerabilidad y el milagro, como quien intuye la masa de un iceberg al mirar la punta que sobresale del agua. Y la euforia no regresó con mis relecturas, pero sí la confianza. Otros tendrán sus convicciones, sus disciplinas o rebeliones, sus juegos o sus teorías; lo que yo tengo es esto, estas historias. En el fondo no soy sino un lector, y esto es para mí la gran literatura.

A Ishiguro se lo critica por blando, por tibio en sentido político y social, y eso me hace dudar que se entienda la crítica demoledora que esconde “The Remains of the Day”, no sólo de las instituciones inglesas en un cierto momento de su historia, sino también y sobre todo de cosas mucho más íntimas y centrales del sentir británico, como su obsesión con el decoro y el orden, su respeto patológico de las jerarquías, e incluso su desapego, su elegancia y su “flema”, que la novela revela tan cruel como calladamente como síntomas inequívocos de una insostenible hipocresía. Se lo condena por poco innovador y siento que se borran de un torpe codazo, no sólo la valentía de su apuesta por la fantasía y la ciencia ficción en tiempos en los que ningún esnob le va a perdonar que se incline por los “géneros menores”, sino también y sobre todo la complejidad alucinada de su Hailsham, los colores oníricos y nuevos de ese mundo que se lanzó a inventar con el coraje minucioso que sólo les es dado a los apocados. Pero sobre todo me pregunto en qué momento se decidió que el narrador, antes que narrador, tiene que ser filósofo y sociólogo, antropólogo e historiador, y siempre, o si no no vale, en clave deconstruccionista; que lo verdaderamente loable es lo experimental y lo mordaz, y un pecado mortal todo tipo de estructura que huela así sea vagamente a lo que se ha hecho antes; que ese fantasma que llaman “la forma” está ahí para conjurarlo haciéndolo pedazos; que el género literario por excelencia es la columna dominical, y la novela y el cuento su extensión cada vez más prescindible; y sobre todo que el escritor de verdad es un “intelectual”, léase voz desaforada y gritona y omnipresente que en vez de contar incendia y desgarra y escupe y desbarata y desafía y empuja y desestabiliza. De otra manera le hace el juego al sistema, es un lacayo más, y leer, y sobre todo admirar sus artesanías, es un síntoma de ingenuidad o de servilismo capitalista. Me pregunto en qué momento asumimos en Latinoamérica como axioma —y no dudo que el prestigio mismo del Nobel es uno de los culpables— que el escritor de ficciones es un “pensador”, y que su deber es primero para con la crítica social y la innovación formal, y sólo de forma secundaria y casi que fortuita para con el antiguo, y por eso mismo patético, arte de narrar.

Por eso, porque me parece síntoma de que en nuestro rapaz esnobismo de provincia nos hemos tragado con más avidez que en Europa misma la idea del narrador como proto-intelectual, me entristece que la literatura joven latinoamericana mire con desprecio el premio de Ishiguro. A quién le interesa contar este continente en ruina perpetua donde las ideas valiosas son sólo las que nos permiten hacernos a un púlpito como sus críticos más agudos, y por eso mismo nos distinguen de él, nos hacen superiores, salvadores y salvíficos despreciadores narrantes de nuestra miseria sin remedio. Para qué sirve un cuentero en este lugar donde lo que nos urge es pirotecnia intelectualoide.

Y es que si hay algo que distingue a Ishiguro de sus pares, y sobre todo de esa ficción de las editoriales que es el tan mentado “dream-team británico”, es la atención obsesiva que le presta al antiguo truco de sumergir al lector en un mundo de mentiras. Ciertamente no es un provocador, no le interesa en absoluto que se le adjudique ese calificativo inane de “original”. Y tampoco es ni fue nunca un “angry young man”, no ha escrito novelas ni cuentos con el objetivo primario de criticar o cuestionar. Se ha dedicado a contar historias. Y reitero que en mi lectura atenta y sistemática de su obra he visto crítica verdaderamente mordaz y desestabilizadora. Lo que pasa es que ninguna intensidad panfletaria la acompaña; es un elemento como tantos otros, uno de cientos de hilos casi invisibles, y por eso mismo fundamentales, de la filigrana con que construye universos. Y el enfoque, la obsesión de Ishiguro, en última instancia son siempre las mentes y los cuerpos efímeros, mediocres y hermosos que cruzan esos universos, y que con su paso les otorgan esa combinación de sentido y sinsentido que él sabe bien retratar y se parece tanto a la vida.

Y bueno, no sé, esta nota ya está muy larga y mi reacción cada vez me parece más excesiva e infantil. Me digo que en últimas esto sólo es un premio, y que en el mundo de las historias y sus lectores, una vez pasa la explosión mediática y de ventas, no hay nada más insignificante que un premio. Pasarán los años, pasará el ruido, pasarán las críticas, pasarán incluso las naciones y sus atrocidades, pasarán como un soplo los intelectuales y sus juicios perentorios, pasará la sustancia misma de que se hicieron los libros, y quedarán las historias. Y sobresaldrán las mejores, y por eso durarán un poco más, y en un momento mágico serán más reales que el mundo que dio pie a su existencia. Así que me quedo con la alegría de que el Nobel de este año se una al escaso puñado, que a mi juicio incluye el de Munro, el de Kawabata y el de la genial Sigrid Undset, de los otorgados a los sabios callados, los narradores sin pretensiones, los cultivadores de la tekné. De que el Nobel de Literatura del 2017 sea para los artesanos.

December 19, 2016

Una nota sobre el despido de Carolina Sanín

A mi juicio esta carta, escrita y firmada por decenas de sus propios estudiantes, es una defensa más que suficiente de las cualidades pedagógicas e intelectuales de Carolina Sanín.

http://www.elespectador.com/files/pdf_files/4c26b37bd81fee6b23dc51e744200046.pdf

Luego de leerla me queda claro que, desde el punto de vista de aquellos que la han tenido como profesora y mentora, su despido es injustificable. ¿Entonces cómo llega Los Andes a la decisión de echar, ostensiblemente por “afectar la convivencia de los miembros de la universidad”, a una profesora que sus mismos alumnos admiran y respetan hasta el punto de enfrentarse a las directivas para firmar una carta colectiva en su defensa? ¿Y fuera de eso la despiden sin recurrir a la muy criolla hipocresía de “no renovarle el contrato”, sino que prefieren interrumpirlo en plena mitad del año académico? Y por favor, no nos digamos mentiras; si de verdad las directivas de Los Andes se preocupan tanto por la “convivencia de los miembros de la universidad”, ¿por qué no han sabido pronunciarse sino con medias tintas en contra de los tales “Chompos”, que han llegado al extremo brutal de agruparse a la salida de las clases de Soledad Fonseca para gritarle insultos por ser pobre? ¿Sanín, una profesora y escritora de renombre, se merece el despido por “afectar la convivencia”, pero los Chompos siguen tan campantes? ¿Así se defiende la convivencia en Los Andes?

Por eso, todavía más lamentable que el despido mismo, resulta el hecho de que el “debate” subsecuente se haya concentrado en las publicaciones vulgares que Sanín ha hecho en ocasiones, a título personal y en una página que nada tiene que ver con la universidad, y en las críticas también personales que tanto columnista de sofá tiene a bien hacer de ella (que es clasista, que es “feminazi”, que es egocéntrica, que lo que escribe es ininteligible); y lo es también que los mismos amigos y colegas (alarmantemente escasos) que se han levantado en su defensa se concentren en defender su irreverencia, en vez de discutir el elefante que tienen al lado. Me alarman la pobreza de miras y la clara incapacidad para el análisis que evidencia la obsesión con el deleznable meme de los “Chompos” como ícono del despido de Sanín, pero me preocupa todavía más la falta de coraje y lenguaje claro de los intelectuales colombianos, algunos de los cuales considero mis amigos, para explicar el caso como se debe y condenar la decisión de Los Andes por las razones correctas.

Perdón si mi tono es brusco, pero me da rabia sentirme en la obligación de explicar lo evidente. No hace falta más que leer un poco para entender a cabalidad el asunto. La clave está en esa queja del rector Navas de que Sanín ha afectado “el buen nombre” de la universidad. Detrás de ese cliché hay una irritación innegable, y en su origen está la razón verdadera del despido de Sanín. El buen nombre, como explica la Corte Constitucional (sentencia T-229 de 1994), es la reputación de decoro, honestidad y calidad de condiciones que uno se gana a fuerza de acciones positivas, y es un derecho del que gozamos todos; y se atenta contra él cuando se propagan informaciones falsas que lo perjudican.

Entonces cabe preguntarse: ¿cómo ha afectado Sanín el renombre de Los Andes? Pues con la verdad, lo que deja claro que ese buen nombre no es otra cosa que propaganda corporativa. Lo ha afectado con sus críticas al hacinamiento en el campus de la universidad, a la primacía de los títulos sobre la educación verdadera en la cultura de Los Andes, y la más importante en mi opinión, con su condena abierta y clara del programa “Ser pilo paga”, del cual Los Andes es la principal beneficiaria.

En suma, la de Carolina Sanín es una voz (y que yo sepa es la única) que ha criticado desde adentro, de forma profunda y valiente, la creciente corporatización de la Universidad de Los Andes; es decir, su transformación en una empresa que busca el lucro a toda costa, incluso en detrimento de su ostensible objetivo educativo. Una voz que hace eco, entre otras, de la de Noam Chomsky. Porque Chomsky, en un ensayo ya famoso en el que comparó a la UNAM con las universidades de California, discutió cómo la tendencia a privatizar los fondos de la universidad pública causa un detrimento demostrable de la educación superior de un país, y ¡oh coincidencia!, un aumento considerable del capital de unas cuantas élites, las mismas de siempre.

Repito: que yo sepa, Sanín ha sido la única que se ha atrevido a decirle a Navas en la cara que está perjudicando a los estudiantes, engañándolos con el “buen nombre” de su institución para ofrecerles una educación cada vez más pobre y más cara. Pero no; ahora resulta que la echaron por “dar mal ejemplo”, por decirle “parido por el ano” a un troll de tantos que reptan por ahí.

Amigos y amigas, colegas escritores, literatos y profesores, ¿en verdad somos tan brutos como para creernos ese cuento? Ah, cierto, es que estudiamos en la Universidad de Los Andes.

January 13, 2016

Two moments of delight in contemporary Colombian literature.

I have decided to call this talk “Two moments of delight in contemporary Colombian literature.” Basically I want to talk a bit about two books by contemporary Colombian authors, both of them pretty young as writers go, one born in 1979 and the other in 1981, in a very informal, perhaps even irresponsibly light manner. I will try to explain why I have found them enjoyable as a reader, a Colombian reader, of course, in this city, this day and this age. But in doing so I also aim to offer a commentary between the lines on the need to recuperate the category of delight, so emotional, so subjective, as a valid basis for serious literary inquiry. Meaning, that elusive, luminous phenomenon, when fully achieved always implies a shiver of pleasure. That thrill, far from suspect, is for me the sign that a fruitfully deep connection has been established with a text. In literature, in other words, like in Plato’s Symposium, delectation is the beginning of knowledge.

Our first author, born in the Southwestern city of Popayán in 1979, is Juan Esteban Constaín Croce. In 2010 he published a curious book, a historical novel set in both Oxford in the 1940’s and Florence in the Cinquecento, with a boisterous Italian title: Calcio! In other words, Football!, or as the Americans would have it, Soccer! And the plot is just as playful as the title. A Jewish refugee and student of classics dares suggest during a rhetorical contest that soccer was invented in Italy; but he happens to be in England, considered by its inhabitants as the cradle of the true football, and thus he is sternly encouraged to correct that mistake. But Mr. Arnaldo Momigliano, for that is his name, and those in the know will recognize him as the brilliant historian who authored The Limits of Hellenization, far from changing his opinion, digs into the University’s archives and unearths an account according to which soccer, or football, or fútbol, or calcio, was invented in 1530, during the siege of Florence by a Medici backed contingent of Spanish and Imperial forces at the end of the War of the League of Cognac.

According to this strange document, redacted in a successfully florid, if a little ironic, imitation of siglo de Oro Spanish, by the time of the siege the Florentines had already invented a game, called caccia, or ‘hunt’; a simulation of war in which two teams of thirty men each strove to lead a ball, using their feet, their heads and their fists, but never an open hand, to a net that the opposing team defended. And during the sixth month of the siege, according to Constaín, or rather to Pablo Jovio, his fictional Renaissance historian, the duke of Orange, leader of the Imperial forces, and Francesco Ferruccio, captain of the Florentines, agreed after several inane skirmishes to decide the outcome of the war by means of a game of caccia.

The description of this game is the first moment of delight that I want to talk about today. Like the best of Boccaccio and Cervantes, it is hilarious. The Florentines play a viciously defensive game that will inevitably remind any soccer fan of the famous catenaccio popularized by Nereo Rocco’s Padova in the 1950’s and the powerful Italian nazionale of the 60’s; whereas the Spanish owe their best moves to the mischievous indios, who as soon as their feet find the ball, as if touched by the magic wand of literature, become Cinquecento versions of Pelé, Suárez or Messi. I could not help but laugh out loud when, in a paragraph-long sentence full of secondary clauses that brought to my mind the convoluted redaction of Colon’s letters to the Catholic Kings, Pablo Jovio describes how one of those ‘diabolical’ indios feigns a run towards one side and then, the ball as if glued to his heels, proceeds to speed in the opposite direction, leaving three furious opponents sprawled on the ground; the famous gambeta that many a South American in the audience will have practiced obsessively as a child, trying to emulate Garrincha or Ronaldinho Gaúcho. The anachronism is as absurd as it is satisfying; and when the game ends in a tie, decided by an illegal goal which mirrors ‘la mano de Dios’, the handball by Diego Maradona with which Argentina eliminated England from the Quarterfinals of the 1986 World Cup, one feels that an infamous incident that, as South Americans, some of us tend to uncomfortably idolize, has been finally relieved of its dark connotations, rendered poetic, almost justified. We are finally ok with actually liking that goal.

But this delight is not without its depth, because the novel does not end with the game. In a few pages afterwards, Jovio summarizes the bloody end of the siege, the triumph of the Spanish, the return of the Medici, the slaughter of the Republicans; and one understands that even that magical game was just a pause, as pleasant as it was inane, in the perpetual bloodshed of history. And this is, in my opinion, the moment when one realizes that Constaín is actually a worthy heir of Boccaccio and Cervantes; that his book is not only hilarious, but also profound. That he has not written an European novel, but a Colombian one. Because, in the same way that his explosively imaginative Renaissance World Cup final has not been able to stop the war that it was ultimately a part of, this marvelously playful book is just one little oasis of escape in the midst of the inevitably dark literature and quotidian life of our country. Constaín has not simply fled our national tragedy in this novel; he has paused it for an instant, made us laugh, and then, before the curtain, reminded us of the place we must return to. Colombia. A country where soccer is a national obsession second to none except, perhaps, violence; where after the beautiful games of our selección, we get drunk in the streets and end up shooting and stabbing each other to death.

And this is a perfect cue for the entrance of our second author, Daniel Ferreira, born in the town of San Vicente de Chucurí, department of Santander, in central Colombia. When he was six years old, Ferreira heard shots in the street, ran to the door, opened it and saw two men in uniform, perhaps guerrilla fighters but most probably members of a paramilitary group, that killed two policemen in front of the terrified child and left without noticing him. In a recent interview, Ferreira references that traumatic experience as a possible motive for his obsession with Colombia’s violence. Ever since he has wanted to know why these men had to die; and in his effort to understand that, he has been forced to grapple with the myriad atrocious complications of our history. The result of that obsession is a titanic project, which he calls the Infamous Pentalogy of Colombia: Five novels, of which he has already published three, each focused on one aspect of the conflict.

The third and most recently released volume of the Pentalogy is Rebelión de los oficios inútiles, or Rebellion of the useless trades; an account of the short-lived insurrection of a group of poor workers of a small Colombian town in the 1970’s, in the immediate aftermath of the presidential elections of that year, elections that left an important mark. On April 9th, 1970, conservative candidate Misael Pastrana Borrero was declared president after suspiciously defeating the immensely popular candidate of the opposition, Gustavo Rojas Pinilla. In the first official reports, Rojas was comfortably beating Pastrana; but then communications with the electoral offices were suddenly interrupted by what was later described as a ‘technical malfunction.’ When they were restored, the count was over and Pastrana was shown to have beaten Rojas by a very short margin. The results were challenged by Rojas’ supporters and examined by the Electoral Court, which confirmed the election of Mr. Pastrana on July 15th. This led, among other developments, to the creation of the M-19, one of the main Colombian guerrilla groups, active for more than two decades. So Ferreira has chosen to stage his novel in a particularly important moment of our history, and it is the beginning of this novel that I want to mention today as my second moment of delight.

The book opens in a fairly straightforward way: “Esta historia comienza con…”, “this story begins with…” What follows is a purposefully dry, journalistic account of the kidnapping, and subsequent torture and murder, of Serafín Meneses Tovar, a construction worker, by members of the military forces of Colombia. The only punctuation marks between the sentences are commas; Ferreira literally does not leave you any room to breathe. And there is no pause, either, between the end of the Meneses Tovar story and the beginning of another one, which also begins with “esta historia comienza con”, “this story begins with”, and is the story of Benigno Durán, a peasant which is kidnapped by soldiers after inquiring about a friend of his who has recently disappeared; but we never learn of Durán’s fate, because his story is interrupted by yet another “esta historia comienza con”, and this new story is that of Zacarías Arrieta, an electrician who is imprisoned after a suspicious search by the police in which weapons which he had never seen before are discovered in the back of his truck. And yet again this story is interrupted by another “esta historia comienza con”, and another one follows after that, and another, and another, and another. And there is no pause between any of them. And after dozens of these stories, all of them different, all of them the same, the chapter ends without a period, or a comma, or any other punctuation mark. It’s just interrupted. Because clearly there is no end to this series of terrible beginnings, for even before a beginning gets to an end there is another beginning, and another, and all of them lead to the same dark place. And I find this beginning of Ferreira’s novel absolutely delightful.

Delightful here perhaps seems like a problematic word. But allow me to explain.

Readers of contemporary Latin American fiction are not total strangers to the furious beauty of total despair perfectly rendered. An illustrious antecedent of Ferreira’s masterful beginning is the third book of Roberto Bolaño’s 2666, in which the murders of dozens of poor women in Ciudad Juárez by a mysterious, bestial serial killer are detailed in a dry, journalistic style, one after the other, relentlessly, until the accumulation of names and similarities and differences and blood and knives and bullets and corpses and wounds and blood and names becomes an unbearable weight in the reader’s mind. And perhaps there is no better way to portray the dehumanizing effects of absolute violence. This is what Ferreira does in the opening pages of Rebelión de los oficios inútiles, except for the key fact that he has chosen not to finish some of his stories and not to use any punctuation; and those stylistic additions are as subtle as they are brilliant. And I find it to be a source of painful, paradoxical pleasure that a young Colombian author who, for both personal and aesthetic reasons, has been forced to grapple with the endemic violence of our society, has found such a perfect literary vehicle for his, and our, despair. Because I believe, as Dante did, and perhaps as Ferreira also does, that the acknowledgement and the exploration of hell is a necessary prerequisite for escaping it.

So the two moments of delight that I have described to you today could not be more different. One is a playful escape towards a dream, the other a lucid immersion into a nightmare. And yet to me they seem similar, in the sense that, as a Colombian reader, both of them appear to me as beacons of hope. Because if books this good are being written in Colombia, clearly there is potential in us for rewriting the insidiously circular narrative of our history. It might be untrue that literature can change reality; but I am guilty of the perhaps unforgivable naiveté of thinking that its readers can, and perhaps even will, if only given a chance.

October 12, 2014

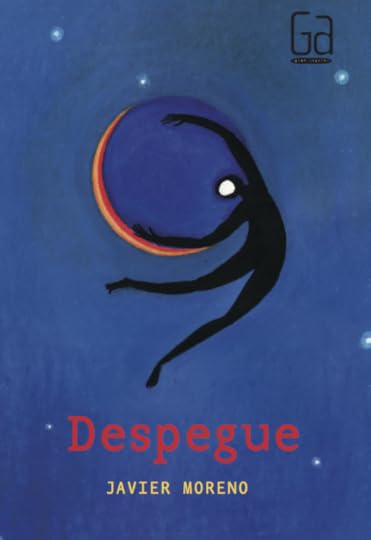

Portada de Despegue, de Javier Moreno.

Portada de Despegue, de Javier Moreno.

Un librito para una pregunta

Ahora que mi hijo ha llegado a la edad de los porqués me aterra la conversación que un día tendremos sobre la muerte. Las otras que se suponen difíciles, la del sexo, la del trago y las drogas, la de la injusticia y la crueldad, me parecen menos complicadas; pero cuando me lo imagino preguntando qué le pasó a X, a dónde se fue, si volverá o no, si se lo puede visitar, mi mente se queda en blanco. Un blanco aterrador por lo inerte e inasible.

Hace poco leí Despegue, de Javier Moreno. Es un libro para niños de un autor que, por razones que no cabe detallar aquí, conoce de cerca a la muerte. Es una historia sencilla, narrada con el lenguaje de un niño de nueve o diez años. Ese niño, Ricardo, cuyo padre desapareció cuando era más pequeño dejándole un manual de instrucciones para desvanecerse, tiene un primo, Miguel, que está muy enfermo. Entre los dos tienen un plan inspirado en ese manual; un plan a la vez vago y grandioso, como son los planes que se urden cuando se tienen nueve o diez años. Miguel se va a ir al espacio, de donde no podrá volver, pero no a causa de su enfermedad. Se irá porque quiere, como quiere, en el momento apropiado. Y cuando llega ese momento los dos se dan cuenta de que no saben lo que están haciendo, pero el plan les funciona.

Es un librito escrito con agridulce maestría que le recomiendo a todo padre o madre que tenga el mismo dilema que yo. Cuando Agustín salga con esas preguntas que temo, no sé qué voy a responderle; pero tengo claro que cuando llegue a los nueve o diez años me voy a sentar con él a que leamos Despegue.

Hay preguntas sin respuesta posible; para eso están las historias.

May 16, 2014

Emily en su cuarto

En su poema 1472, que ocupa tres líneas, Emily Dickinson cifra toda la poesía del mundo.

To see the Summer Sky

is Poetry, though never in a Book it lie—

True Poems flee—

En mi torpe versión:

Ver el Cielo de Verano

es Poesía, aunque nunca esté en un Libro—

Los Poemas verdaderos se dan a la fuga—

Traducir “flee” por “huir” me habría ahorrado el error de usar cinco palabras para decir lo que a la autora le toma una, pero quería conservar el matiz de nostalgia que adquiere el tercer verso gracias a la cercanía de “to flee” con “fleeting” (pasajero, transitorio); así que escogí “darse a la fuga”, que tal vez evoque la palabra “fugaz” y de paso el sentido del original: la poesía es efímera y está fuera de los libros.

El poema 1472 es una de las más limpias declaraciones que conozco del carácter inalcanzable de la poesía. Su genialidad es que es perfecto casi a pesar de sí mismo y que su belleza es posibilitada por las mismas palabras que la niegan. Sutil, sabiamente, los dos primeros versos, que a primera vista parecen comunes, preparan la trampa. Leemos “sky” y “lie” y esperamos una tercera rima; las letras “f” y “l” sugieren “fly”. En cambio leemos “flee”, e inmediatamente después encontramos el guión que, en vez de un punto, cierra el último verso; y es precisamente en la ruptura de la rima y en el final abierto que reside la poesía de este poema que habla de su imposibilidad. Con su sugerente silencio final, el poema se abre al mundo e invita al lector a cerrar el libro y hacer lo propio.

Dickinson excede las palabras por medio de ellas mismas; roza la vida gracias a una música breve interrumpida en el momento preciso. Entiende como pocos que la literatura no se opone a la vida, sino que busca su raíz, y que por eso reside en el silencio; en el silencio peculiar, pleno de voz posible, preparado por medio de las pocas palabras necesarias, en que el lector le encuentra sentido a la idea de dejar atrás el espacio acabado y melódico del libro y salir, así sea insensato, a vivir.

Dickinson, como es sabido, pasó la mayor parte de su vida reclusa en su casa de Amherst y en sus últimos años se rehusaba a salir de su cuarto. No me parece contradictorio que poemas suyos como este concentren en pocas líneas una vitalidad tan honda que son capaces de contagiársela al lector. La imagino vestida de blanco, como siempre, echada en su cama con la luz apagada, cegada por el sol que tenía adentro. ¿Cómo habría podido contentarse con el mezquino mundo real si en su cabeza titilaba el universo?

June 12, 2013

Ruinas de la sede del Partido Comunista Búlgaro en el pico de...

Ruinas de la sede del Partido Comunista Búlgaro en el pico de Buzludzha. Foto de Kamren Barlon: http://www.flickr.com/photos/kamgtr/8026682080/

Una cosa o dos que he aprendido en Hungría

Me gusta cultivar el hábito grato de visitar Hungría, uno de tantos países que desconozco.

Sándor Márai me ha paseado mucho por su Budapest, hermosa en la superficie y devastada por dentro, laberíntica, burguesa y en perpetuo claroscuro; una ciudad un poco vaga que en verdad son dos, y que tal vez por eso resulta doblemente triste. También me ha llevado al lugar lejos de allí, pero todavía en Hungría, donde está el castillo del mayor Henrik, al que todos llegaremos tarde o temprano, cuando nos toque el turno de enfrentarnos con el destino. Por su parte, Magda Szabó me ha devuelto un par de veces a Buda, o a Pest, ya no sé cuál de las dos, a casas de familia en las que viven personas comunes y corrientes, es decir monstruosas, es decir adorables; y de la mano sensual de Péter Nádas he paseado, arrastrado por voces musicalmente neuróticas, entre Hungría y Alemania y entre el pasado y el presente, y me he sentido en Hungría y en Alemania, y me he sentido en el tiempo, en un laberinto tan tortuoso que sólo puede ser producto de un dios inexistente; y hace poco Agota Kristof me condujo a la Pequeña Ciudad, que queda más o menos lejos de la Grande, en un país sin nombre que también es Hungría. Me presentó a unos hermanos gemelos abandonados por sus padres, y esos niños me dieron para siempre, con todo el dolor necesario, la lección inenarrable de la guerra, esa lección tan húngara, tan colombiana, tan humana.

Tal vez fue a causa de tanto paseo por Hungría que hace unos días, cuando vi las impresionantes fotos del centro abandonado del Partido Comunista en el pico de Buzludzha, aunque mi cerebro supiera que esas ruinas quedaban en Bulgaria, mi corazón, ese músculo idiota, insistió una y otra vez en que la noticia era incorrecta, en que estaban en Hungría. Y ahora, que pienso por enésima vez en ese país del que no sé nada y que me ha revelado tantas cosas, no puedo evitar situar esas fotos en él: esa cumbre árida, ese portón flanqueado por dos antorchas titánicas, esas consignas gloriosas a las que se les están cayendo las letras. Y creo entender finalmente que esa especie de platillo volador de Babel coronado por una torre bicorne, ese monstruo irónico y callado, tan derrotado que podría parecer amable si no estuviera hecho de la podredumbre de la historia, queda en Bulgaria, sí, pero también en Colombia, precisamente porque queda en Hungría.

Una de las ventajas de leer ficción compulsivamente es que cosas como las fronteras, las fechas, los hechos, las precisiones históricas, se disuelven poco a poco bajo la presión de las mentiras; y al quitarle todo ese bagazo, la experiencia humana se reduce al licor entre rojizo y transparente, hecho de sangre y de tiempo, que todos compartimos y que nos hermana a pesar de nuestros esfuerzos fratricidas. El valor de las novelas estriba en que nos mienten sobre todo lo que no tiene importancia para decirnos la verdad sobre lo imprescindible. Esa paradoja es una de las cosas que he aprendido en Hungría.