M.C. Sark's Blog

July 23, 2025

El universo Sark

Respuesta obvia: es el mundo ficticio que crea un autor.

Este entorno imaginario comprende leyes, personajes, lugares… y puede ser real o fantástico, tanto da. También es posible que se haya creado para un único libro, como para varios de una serie o, incluso, hacerse más grande hasta interconectar varias colecciones de historias.

Y sí, aunque no esté en la segunda estrella a la derecha, existe un mundo M.C. Sark. Al menos, entorno a mis novelas de corte fantástico o sobrenatural.

Es una realidad: todas mis historias de vampiros comparten universo.

En un mundo que pretende ser lo más real posible: lugares, entorno… (Intento tomar las mínimas licencias en cuanto a localizaciones y fechas). Mis personajes sobrenaturales viven en un segundo plano. Ocultan lo que son, aunque para subsistir no les quede otra opción que relacionarse con algunos humanos; no les queda otra, tienen negocios que atender. Su existencia es una especie de secreto a voces. En este universo los vampiros se rigen por sus propias leyes y se organizan en familias, regentadas por un Pater. Y cuentan con un órgano de gobierno, el Consejo, que vigila y media para que haya armonía entre ellos y el mundo humano. Tienen contactos por todas partes, pero no suelen inmiscuirse en los asuntos políticos o sociales; no desean que se sepa que viven en la casa de al lado.

Hay más características comunes en mis libros. Como son personajes longevos la mayoría habita en el hemisferio norte (en el Viejo Mundo en el que nacieron) y suelen elegir ciudades con una gran densidad demográfica donde puedan pasar desapercibidos. Por otro lado, y por no estar encadenados a la noche —en un día nublado o lluvioso, aunque aletargados, pueden salir—, siempre elijo localizaciones donde la lluvia hace acto de presencia. Me da más libertad de movimientos. A mí y a ellos.

Beben sangre, pero si están bien alimentados su cuerpo responde como el de un humano normal por lo que pueden comer comida normal y beber si así lo desean, aunque no lo necesiten. Y su aspecto no es siempre el mismo, por ejemplo pueden cortarse el pelo o afeitarse porque les crece e incluso hacerse tatuajes. Si se queman por el sol no estallan, solo lo pasan muy mal y deben ingerir más sangre, a ser posible de su padre vampírico.

La mayoría son hombres con cierto nivel social y eso tiene su explicación: su mundo es un espejo del nuestro. Y, aunque también aparecen mujeres como cabezas de familia o que incluso lideran el Consejo, son casos puntuales; su existencia está aún anquilosada en un estado patriarcal. Mis protagonistas masculinos intentan adaptarse a los nuevos tiempos, pero todos ellos tienen más de doscientos años y han sido educados como el centro del universo. Y eso se ve reflejado en mis historias. No quiero decir con esto que no respeten a sus compañeras o que no las pongan en valor, es solo que tienen ese carácter protector y, a veces, posesivo que en algún momento, visto desde el prisma actual, no llegamos a entender.

Mis dos primeras sagas —Amor y Sangre y Sangre, fuego y cenizas— transcurren correlativas en la época actual, la primera a partir de 2014 y la segunda 2018. Pero después me reté a escribir histórica y con la serie In tenebris viajé hasta el Londres de 1888. Personajes nuevos, pero misma idea; el todo del universo se repite. En estas historias nos adentramos en una ciudad que intenta ser lo más fiel a la época, localizaciones con pocas licencias (suelo ser escrupulosa hasta con los nombres de las calles) y protagonistas que actúan, más o menos, como deberían si hubiesen vivido en aquel momento. Me gusta que sean lo menos anacrónicos posible.

En la actualidad, con el proyecto que tengo entre manos, he retrocedido hasta el Caribe colonial de 1680. Pero el universo (las leyes que lo rigen todo) será el mismo, aunque con menos vampiros y más personajes sobrenaturales de otra índole porque ahora estoy en modo fantástico total.

Otra característica. Mis novelas son siempre bastante corales y, como esa longevidad me lo permite, siempre hay personajes que saltan de una serie a otra. Están ahí, viven en la misma ciudad. ¿Por qué no utilizarlos? Ya los conozco y me gusta reencontrarme con ellos, son un trocito de mí puesto sobre el papel. Aunque también lo hago porque refuerzan esa conexión entre mis historias. Ese todo.

De nuevo giramos en torno al mismo universo.

¿Creéis que lo que escribo podría llamarse «fantasía urbana»? Yo pienso que sí, que podría denominarse así. Pero a todos mis libros tendríamos que añadirle la etiqueta de «romántica» porque, aunque haya subtramas con más o menos acción, el protagonista principal es la historia de amor. Siempre un amor imposible entre razas (sobrenatural y humana), un amor que tiene que sortear muchos obstáculos para salir adelante.

Una pregunta que a lo mejor os hacéis por el hecho de que mis novelas estén interconectadas de algún modo. ¿Existe un orden para leer las series? Sí y no.

Cada serie es un bloque, y no pasaría nada si empezáis por la segunda que escribí o si os decantáis por un orden cronológico. Lo que sí os recomiendo es que, una vez dentro de una de ellas, leáis el primero y vayáis sumando. No vais a perderos si alteráis el orden, pero la historia ganará en intensidad al convertirse en un todo.

A quienes ya me conocen: ¿qué os parece el universo Sark?

July 8, 2024

La fuerza del corazón (Sangre, fuego y cenizas 4)

La cuarta (y última) entrega de la serie Sangre, fuego y cenizas ya está disponible en Amazon. Y como las anteriores, también la tenéis en Kindle Unlimited.

Por fin ya es una realidad.

La novela es de corte fantástico, con una maldición de más de tres mil años formulada una noche de luna de sangre y un universo lleno de vampiros, dioses egipcios caprichosos y con mala leche, heraldos de destrucción y demás criaturas sobrenaturales. Pero está ambientada en un universo real. En ciudades que existen y en historias que conocemos de los libros anteriores.

¿Podría eso definirla como una fantasía urbana? Puede.

También, por supuesto, hay un amor imposible que camina sobre la línea que une los dos mundos. Un amor que llegará a buen fin aunque tenga que superar escollos a cada paso.

Así que… ¿es una novela romántica? Pues claro.

Sinopsis:

El vampiro Radamés ha descubierto que Blazej Kozlowski no murió, sino que se vio obligado a simular su suicidio y borrar todo rastro de su nueva vida al servicio del gánster Paolo Sasso. Lo último que desea el egipcio es exponerse a que se descubran sus secretos, pero sabe lo importante que sería para Jennifer conocer la verdad sobre su padre y, a pesar del riesgo, viajará a la Gran Manzana.

Mientras tanto, en Nueva York Jennifer se enfrenta a sus propios problemas. En una visita a la exposición egipcia del Museo Metropolitano despertará la codicia de una diosa y, sin pretenderlo, se verá envuelta en una situación incontrolable y sobrenatural a la que solo el egipcio podrá dar sentido.

Después de cuatro meses sin verse, el reencuentro entre Radamés y Jennifer tiene sabor de hogar, pero también activará una cuenta atrás que amenaza con separarlos para siempre. ¿Podrá la fuerza de un corazón enamorado evitar ese desastre?

Una maldición de más de tres mil años, una familia separada por extrañas circunstancias, una diosa llena de odio, un hombre que ha perdido la esperanza y una mujer que, por amor, está dispuesta a todo.

Gracias por interesarte por esta historia. Si te decides a leerla, espero que la disfrutes.

March 12, 2024

¡Novedad a la vista!

Este post debería haberlo escrito hace algún tiempo, pero no tenía muchas novedades qué dar, así que se fue posponiendo y posponiendo. Pero me he dicho: «Tengo que dar la cara. Tengo que salir al ruedo y ver si queda alguien a quien le puedan interesar mis historias». Sé que he tardado mucho en dar esta noticia, pero en los últimos años mi vida personal se ha trastornado y sacar adelante las novelas se me ha hecho muy cuesta arriba. Sin embargo, por fin puedo decir que la cuarta (y el cierre) de la saga Sangre y cenizas, no la de la Armentrout, sino la mía, está casi casi para entregar a las lectoras cero. Y eso significa que en, espero, poco tiempo estará disponible para todos la historia de Jennifer y Radamés.

Esta nueva novela se centra en la pareja, pero también va a desvelar por qué el vampiro milenario lleva tanto tiempo solo, por qué es tan templado y tranquilo y por qué evita tomar protagonismo en la raza —siendo uno de los antiguos bien podría pertenecer al Consejo—. Y para conocer todo eso nos vamos a ir a a La Gran Manzana. A Nueva York.

La historia empieza en la zona egipcia del Museo de Arte Metropolitano, pero también pasearemos por Central Park, viviremos en la calle 86, iremos a un concierto bajo el puente de Brooklyn, llegaremos hasta la Isla de Hart, tendremos una cena de negocios en Chinatown… Y acabaremos en una mansión a 50 kilómetros de París. Y todo eso acompañados por los vampiros que controlan Manhattan, por un par de diosas egipcias (aunque de forma fugaz aparece alguno más), por los Kozlowski, por la familia de Radamés, por un purasangre y su bruja, y por un curioso compañero de viaje llamado Petet. Ya lo conoceréis.

Me gustaría poder daros algo más, como por ejemplo un título, pero aunque lo tenía claro hace unos días ahora tengo mis dudas, así que mejor lo dejo aquí y me voy a trabajar un poco más en ese final. Un final que está cerca por fin; las ciento doce mil palabras que llevo escritas poco más van a crecer.

Por cierto, ya expliqué en mi cuenta de Instagram que el nombre de mi saga es anterior a la que está publicado Jennifer Armetrout, y que sea el mismo se trata de una coincidencia, pero aunque en su momento decidí mantenerlo sigo sin encontrarme cómoda con él. Ya he leído por ahí que alguien se preguntaba por qué había tomado el nombre de la famosísima serie. ¿Es tarde para cambiarlo?

¿Qué os parecería añadir la palabra fuego para que suene diferente?

¿Os parece que Sangre, fuego y cenizas quedaría bien?

Os leo.

PD: Estos trabajos están a la venta solo en Amazon. Y los tenéis en ebook y tapa blanda.

Saga Sangre y Cenizas – M.C. Sark

May 28, 2023

Silver fork novels o la «novela de moda (fashionable novels)» en la Inglaterra de 1820/1845.

Las fashionable novels, también llamadas silver fork novels, fueron un género de carácter popular que se centró en describir la vida de la clase alta y la aristocracia. En ellas no solo había consejos sobre ropa y belleza, también eran decálogos sobre el trato hacia los sirvientes, los lugares para las vacaciones, la decoración de la casa, el protocolo de cortejo, los duelos, la política, etc.

William Hazlitt (1778-1830), celebre escritor y crítico literario inglés, fue quien le puso este ridículo nombre: Silver fork novels (de manera literal: novelas de tenedor de plata). Y surgió de una crítica a la novela Sayings and Doings de Theodore Edward Hook. Su discurso era una crítica social —mientras que un país moría de hambre unas pocas personas privilegiadas podían comer pescado con tenedores de plata— porque en ella, como en todas las del género, solo importaban la vida y los privilegios de la clase alta.

Pero esta crítica no solo llegó de la mano de Hazlitt. Entre otros, autores como Thomas Carlyle y William Thackeray publicaron también artículos de denuncia. Carlyle criticó el carácter del dandi como hombre de moda que solo se preocupa de su presentación en el mundo y Thackeray parodió el esnobismo y los clichés del género en algunas de sus novelas.

La New Monthly Magazine, gracias a las técnicas agresivas publicitarias de su editor Henry Colburn, fue la responsable de su éxito y su rápida difusión. Colburn no solo se aprovechó de la moda del «tenedor de plata», sino que la inventó. Para ello reclutó a un ejército de autores: Hook, Lady Charlotte Bury, Robert Plumer Ward, el marqués de Normanby, Thomas Henry Lister, Gore, Frances Trollope y Marguerite, Condesa de Blessington, y con ellos inundó el mercado de aquello que sabía que necesitaban sus lectores de clase media: información sobre la vida y costumbres de los más privilegiados.

Ambientadas mayormente en el periodo de Regencia, las silver forks novels llegaron a convertirse, para muchos de sus lectores, en verdaderas guías de conducta. Para ellos eran… democráticas, ya que sugerían que la clase no es una cuestión de nacimiento, sino que se basa en los hábitos, la vestimenta y la decoración del hogar. La aristocracia, claramente amenazada por una emergente burguesía falta de modales y de estilo, fue muy consciente de que necesitaba de algo más que riqueza para mantener su posición privilegiada, y la adhesión a las modas cambiantes se convirtió en una forma más de distinción. Por eso estas novelas fueron tan importantes para los arribistas; según la fecha de publicación revelaban qué tiendas, modistas y clubes definían el estatus social de la envidiada clase alta.

October 1, 2022

La formación de una marquesa. Frances Hodgson Burnett

He leído en varias reseñas que «la protagonista de este libro empieza como la Cenicienta y acaba como Rebeca», y no puede ser más acertado.

Emily Fox-Setton es una mujer de treinta seis años que vive rozando la indigencia, pero que se las apaña bastante bien para sobrevivir. Su misión en esta vida es hacer cosas para otros: un pequeño recado, conseguir una buena sirvienta que tenga referencias, hacer compras con las mejores ofertas… Tiene contactos (muchos de estos «trabajos» hacen que se relacione con damas de alta alcurnia) y, a pesar de remendar sus ropas y otorgarles una nueva vida con pequeños detalles, tiene el porte y la educación (y los valores de discreción y candidez) que imperan en la alta sociedad victoriana.

Emily es un personaje muy victoriano, mucho.

Por otro lado… es cándida, inocente, rebosante de buen humor, nunca piensa mal de nadie, nunca cree que se estén aprovechando de ella. Y lo hacen, vaya si lo hacen.

Todas esas características de «ángel del hogar», solicito y servicial, son las que harán que uno de los más codiciados viudos de Inglaterra, lord Walderhust, se fije en ella antes que en otras jóvenes de charla insustancial que solo piensan en pescarlo como marido para convertirse en marquesas. Y es aquí, cuando nuestra «Cenicienta», sin pretenderlo, da el golpe de mano y enamora, como un chiquillo, al marqués. Y acabará siendo la más agradecida y enamorada de las mujeres. Pero… ese lado infantil e ingenuo de Emily hará que no sepa «ver» la otra cara de la moneda. El marqués, viudo y sin descendientes, tiene (tenía, antes de la boda) otros herederos que no están dispuestos a renunciar a la vida de comodidades y estatus que les reportaría la fortuna que está en juego.

Soy un desastre para los nombres y desconocía quién era Frances Hodgson Burnett, aunque cuando busqué información me di cuenta de que conocía algunos de los títulos que conforman su obra. Tengo que leer algo más de ella, ha picado mi curiosidad. Si os interesa la vida de la autora (que creo que es interesante conocer), he encontrado una biografía bastante completa. La tenéis en los enlaces de interés que incluyo al final de este artículo.

Como autora es bueno leer clásicos, coetáneos de la época que has escrito o tienes en mente escribir, porque te dan una visión bastante real del mundo en el que se mueven y de la forma de pensar de la gente. Y, sobre todo, a que pulas el lenguaje de forma que, aunque no escribas como ellos, puedas dejar de lado expresiones demasiado actuales. Es muy aconsejable, créeme. En cualquier caso, tanto si escribes como si no, deja atrás los prejuicios y lee algún clásico de vez en cuando. Muchos te van a sorprender.

Enlaces de interés:

https://furor.tv/escritoras-con-o-sin-seudonimo-26-frances-hodgson-burnett-1849-1924-reino-unido-estados-unidos/

September 25, 2022

El arte de «tejer» el cabello. La joyería de luto en la Inglaterra del siglo XIX.

En la joyería de luto, el cabello del difunto marca la diferencia: convierte las piezas en verdaderas reliquias. Según la revista Godey’s Lady’s Book, allá por 1860: “El cabello es al mismo tiempo, el más delicado y duradero de nuestros materiales, y nos sobrevive, como el amor. Es tan liviano, tan suave que se escapa de la idea de la muerte».

En la época era habitual regalar mechones de cabello, intercambiarlos como muestra de amor o guardar el primer corte de pelo de un niño. Tras la muerte, esos recuerdos preciados adquirían un nuevo significado, de ahí que, como muestra de cariño o respeto, se llevaran con orgullo. También había quienes en vida dejaban un corte de cabello bajo la custodia de sus abogados para que, una vez que falleciera, la familia pudiera usarlo en su memoria. Así que, si estabas imaginando a la familia cortándole el pelo al difunto para llevarlo al joyero, olvídalo; las piezas se realizaban con cabello de esa persona obtenido cuando aún estaba viva.

Si en un país se institucionalizó la joyería de luto en el siglo XIX, fue en Inglaterra. Su reina, que tras la muerte del príncipe Alberto en 1861 vistió de negro durante más de cuarenta años, contribuyó a popularizar todo tipo de piezas. Desde el siglo XVII, el cabello de los difuntos se había llevado en medallones como símbolo de duelo, pero fue ella, la reina Victoria, quien que lo puso de moda al utilizar a menudo, un relicario con un mechón del príncipe Alberto.

Artesanos, tejedores y orfebres se apuntaron a la moda. A lo largo del periodo victoriano, los joyeros con visión de negocio empezaron a componer piezas utilizando técnicas propias del tejido. Usaron la fibra capilar como cuerdas o cordones y confeccionaron verdaderas joyas, que además de ser atractivas eran una demostración más del estatus y el poder adquisitivo. Conforme fue avanzando el siglo los diseños se fueron complicando hasta volverse extraordinarios, convirtiéndose en verdaderas piezas de encaje tridimensional.

El tejido del cabello no fue un arte exclusivo para el duelo. Es más, la realidad es que ese uso fue una mínima parte. El cabello era un material asequible y sentimental y se utilizó para realizar otro tipo de pequeños objetos decorativos —cuadros, miniaturas, diademas, arreglos para el cabello, árboles genealógicos…— , no solo joyas. Y aunque las piezas de excepción las hacían tejedores profesionales o joyeros, había quien lo trabajaba en casa. Para estos trabajos no relacionados con la joyería de luto se combinaban distintos tipos de cabello creando con ello una gran riqueza de texturas y colores. Vender cabello no era extraño; hasta las monjas cultivaban, cortaban y vendían su propio cabello con el fin de financiar sus conventos.

Había mucha competencia, pero si hay una figura ligada a la reina Victoria y a la joyería de luto hecha con cabello fue Antoni Forrer, un joyero suizo (Winterthur 1803-1889) que se afincó en Inglaterra en 1835, y que, audazmente, se anunciaba como «el joyero de la reina». Su excelente trabajo llegó a trascender de tal modo que incluso formó parte de la Gran Exposición de 1951. No en vano, en sus mejores años, su taller llegó a contar con cincuenta empleados. Casi nada.

Broche de A. Forrer (1842) de la colección del museo Victoria & Albert.

Broche de A. Forrer (1842) de la colección del museo Victoria & Albert.El luto, unido al arte de trabajar el cabello, alcanzó las cotas más altas en la Inglaterra victoriana, aunque también se extendería a otras partes del mundo. No dejes de mirar este vídeo y admirar una de las piezas del coleccionista John Whitenight en Pensilvania.

Enlaces de interés:

https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIOG194862

https://recollections.biz/blog/victorian-hair-jewelry-yay-or-nay/

Imagen broche de V&A Museum

July 20, 2022

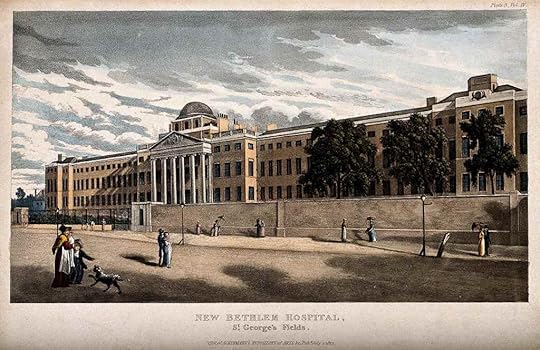

Bedlam o los horrores de las instituciones mentales.

¿En cuantas novelas o películas os habréis encontrado ese nombre asociado al caos o la locura? En muchas, ¿verdad? Es que no puede ser menos, el Bethlem Royal Hospital (St Mary Bethlehem), más conocido como Bedlam, fue quizá, la institución de la que se habla con más miedo y horror. Aunque, en sus orígenes, fue mucho más que un manicomio.

Un poco de historia.

En Europa, ya desde finales de la Edad Media, era frecuente abandonar a los locos en una embarcación que navegase a la deriva. Aquella nave de los locos era una forma de alejarlos de las ciudades liberando con ello de su carga a la sociedad. El primer hospital de lunáticos como tal no se abrió hasta 1409, y se hizo en España, en la ciudad de Valencia.

En Europa no comenzaron a crearse grandes instituciones hasta el siglo XVII, aunque en sus orígenes no fueron lugares destinados para tratar a los enfermos mentales. En ellas había un poco de todo: mendigos, desahuciados, prostitutas, delincuentes… La misión principal de aquellos recintos era confinar a lo peorcito de la sociedad y mantenerlo fuera de las calles. No hay medios ni conocimientos médicos y una vez dentro era imposible abandonarlos.

Bethlem. Más que un manicomio.

En 1676, el edificio construido como hospital parecía una copia del Palacio de Versalles. Opulento, grandioso, ostentoso… Los turistas lo visitaban junto con la Abadía de Westminster y el zoológico como atracción popular, y pagaban religiosamente su entrada para ver a los internos tras las rejas de hierro. Lo que hoy nos parece una extravagante «locura», en aquellos días no era extraño. Visitar Bethlem se consideraba tan edificante como asistir a los ahorcamientos. Era un recordativo «instructivo». Nadie quería acabar allí dentro. Los que conseguían sobrevivir a las condiciones deplorables (el interior de aquella institución poco tenía que ver con su suntuosa fachada), la mala comida, la brutalidad de los guardianes, la oscuridad, etc. Debían soportar tratamientos inhumanos: tortura, purgantes, sangrías…

Poco a poco, Bedlam comenzó a especializarse en cuidar de aquellos incapaces de hacerlo por sí mismos: los llamados locos, y el versallesco edificio fue demolido en 1815 (nunca tuvo buenos cimientos y hubiera acabado en el suelo de todos modos) y reconstruido en otro lugar. En St George’s Fields, Southwark.

Allí permaneció hasta 1936, momento en el que se trasladó a su ubicación actual en Monks Orchard. El edificio que vemos en la foto es en la actualidad el Imperial War Museum (Museo Imperial de la guerra).

De un austero estilo neoclásico, el edificio se organizaba en un bloque central con dos alas de tres pisos a cada lado. Las mujeres ocuparon el ala oeste y los hombres la este. Las celdas estaban ubicadas fuera de las galerías que atravesaban cada ala. Cada galería contenía solo un inodoro, un lavabo y baños fríos. En 1816 se completó un ala para pacientes criminales.

Los primeros ciento veintidós pacientes llegaron en agosto de 1815 y tuvieron un primer invierno complicado: el sistema de calefacción por vapor solo se había instalado en el sótano y las ventanas de los pisos superiores no estaban acristaladas. Las celdas donde dormían estaban expuestas al frío o completamente a oscuras. Aquello no fue un olvido, los gobernadores de la institución insistieron en dejarlas abiertas para evitar la acumulación de «los desagradables efluvios propios de todos los manicomios». Afortunadamente, las ventanas se vidriaron al año siguiente.

En aquel entonces, y como consecuencia la ley de asilo del condado de 1808 (Ley de Wynn) y creación de un comité en 1815 para regular los manicomios, se impulsó la creación de asilos para pobres, y Bedlam tuvo menos necesidad de atender al tipo de paciente de menos poder adquisitivo. Paulatinamente, y, sobre todo, tras el nombramiento del Dr. W Charles Hood como primer oficial médico residente, el estatus del paciente fue cambiando; cada vez eran más los que podían pagar su manutención. Bajo la dirección de Wood se quitaron los barrotes de las ventanas, se prohibió el uso de restricciones mecánicas y se proporcionaron libros en las salas comunes, y alentó a los pacientes a que las ocuparan. En 1864 se trasladaron los pacientes criminales a Broadmoor y se mejoraron las comodidades del edificio.

A mediados de siglo el hospital comenzaba a humanizarse, pero la fama de que aquello era un infierno en vida era toda una realidad.

Imagen de dominio público

https://wellcomecollection.org/works/w8ukspmy

May 23, 2022

La noche infinita, la tercera novela de la serie Sangre y cenizas.

Después de casi cuatro años, Sangre y cenizas va a tener continuación. La noche infinita, novela que espero publicar en pocas semanas, será la tercera historia de la serie.

Este proyecto (en mi PC está todo guardado en una carpeta que se llama Leones de invierno) se inició con la publicación de Los amantes del cielo el 3 de noviembre de 2017 y continuó con La paradoja de la fuerza irresistible que salió a la venta en septiembre de 2018 y, si todo hubiera salido como debía, habría tenido su tercera parte a finales de 2019. De hecho, la historia estaba escrita a falta de editar y corregir, pero se me cruzó la fantasiosa idea de escribir una novela de romántica histórica —que se convirtieron después en dos libros— y se quedó guardada en un cajón. Cuando por fin la retomé (hablamos ya de finales de 2020), me di cuenta de que no era la historia que yo esperaba y que necesitaba reestructurarla y reescribir buena parte.

Creo que el cambio le ha venido bien. Audric Beaufort era un personaje mucho más complejo de lo que yo había plasmado en el papel y necesitó de más tardes de planteamiento y reflexión; de más cariño para diseccionar su interior y de más entrega para explicar sus motivos. También me pasó algo parecido con la protagonista femenina, con Rachel. Su ceguera no solo la condiciona a ella, también (y mucho) al texto, y tuve que esforzarme por hacer un personaje verosímil aun dentro de todas las fantasías y licencias que puedes permitirte en un género como el romance paranormal.

Lo cierto es que he tardado más de lo que esperaba, pero he tenido dos años complicados. Si ya la pandemia me bloqueó al pensar en mil millones de cosas que no tenían nada que ver con mi yo literario, cuando ya el año parecía que daba paso a otro más esperanzador, la muerte de la que se convirtió en mi segunda madre desde que cumplí los diez años y una mudanza complicada enredaron 2021 hasta el punto de hacerme perder la rutina y las ganas de seguir escribiendo. A trancas y barrancas continué con la novela, pero cada parón era perder el hilo y tener que volver a empezar de nuevo.

Qué importantes son las rutinas en un escritor…

En fin, ahora ya ha pasado todo y la vida va volviendo a su cauce poco a poco, y Audric, con su fortaleza y coraje y, a la vez, con su fragilidad, ha conseguido que me vuelva a encariñar con él. La consecuencia de todo ello es que su historia está cerca de ver la luz.

Durante mucho tiempo la novela se llamó El silencio de la oscuridad, pero al final me decanté por LA NOCHE INFINITA. Y es que los dos protagonistas viven en la oscuridad —y no solo en el aspecto literal de la palabra— y, a lo largo de la novela, van a tener que enfrentarse a ella para romper su maleficio de eternidad.

¿Lo lograrán? Es Romántica, ya sabemos que sí.

May 30, 2021

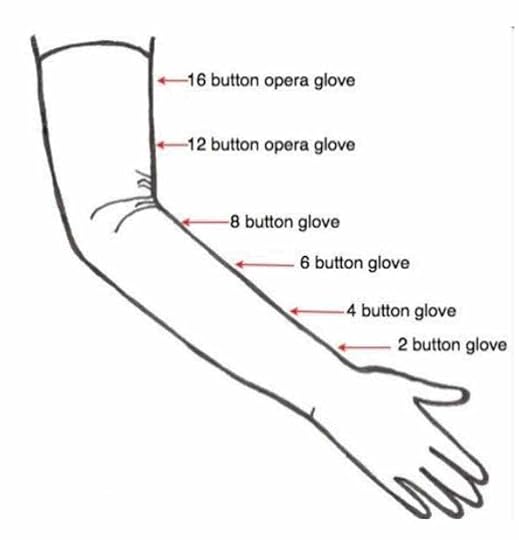

Los guantes, complemento indispensable en la Inglaterra victoriana

En la época victoriana, los guantes eran más que simples guantes: eran una necesidad social.

La sociedad victoriana disponía de un guardarropa de guantes que se adaptaba a todos los momentos del día. Las mujeres llegaban a cambiarse varias veces según la actividad que fueran a desarrollar (tenían que ir siempre de punta en blanco) y su limpieza era un tema a considerar; era fundamental tenerlos siempre a punto.

Para un victoriano, utilizar guantes era casi como llevar zapatos; absolutamente necesario (independientemente de la capa social a la que perteneciese, aunque las normas eran más estrictas para la alta sociedad), y había todo un decálogo para usarlos: no salgas de casa sin ellos, no bailes sin llevarlos, no comas ni bebas con las manos cubiertas… En las cenas de gala, una vez sentada a la mesa, una dama debía retirar sus guantes (con sutileza y disimulo) y dejarlos en el regazo. Al terminar la cena, debía volver a calzárselos con la misma discreción.

Increíble. Y eso que no debía de ser nada fácil ponérselos.

“Never go out without gloves; put them on before you leave the house. You should no more be seen puling on your gloves in the street than tying the strings of your bonnet. Your gloves should always be of kid: silk or cotton gloves are very vulgar.” (Lady’s Book of Etiquette, 1860).

Durante el día las damas llevaban guantes cortos y, en general, de tonos pálidos, aunque debían de ser de piel de cabrito. —Como dice el manual de etiqueta de la mujer: cualquier otro material «era muy vulgar»—. Por la noche fueron alargándose en cada década, llegando a superar el codo y tener hasta veinte botones.

Siguiendo una norma francesa, su longitud solía medirse en botones, y su largo fue extendiéndose, tanto para la noche como para el día, a lo largo del siglo XIX.

ACCESORIOS INDISPENSABLES

Glove stretcher

Para poder colocarse un guante nuevo estrecho y ajustado —pensad que no existían los tejidos elásticos que podemos encontrar hoy—, se necesitaba primero «ensanchar» los dedos. Y para hacerlo se usaba un utensilio como el que vemos en la foto.

Buttonhook

El buttonhook era una herramienta muy útil que se usaba para abrochar los diminutos botones de guantes y zapatos. Consistía en un pequeño gancho unido a un mango, y se utilizaba insertando el gancho en el ojal para capturar el botón por el vástago y poder así pasarlo a través de la abertura.

La puritana sociedad victoriana asociaba unas manos de mujer sin guantes a la desnudez del cuerpo femenino, llegando hasta el punto de que, para un hombre, quitarle el guante a una dama podía llegar a significar «an erotic and physical stand-in for the act of sex itself» (Blakemore). Un sustituto erótico y físico del acto sexual.

Qué cosas, ¿verdad?

Todas las imágenes son de Pinterest.

May 5, 2021

Conexiones. El maravilloso lugar de donde surgen las ideas.

La idea para crear un personaje, o la trama de una novela, puede surgir de cualquier parte. A veces es una revelación, otras una necesidad a la que tienes que dar forma (ya os hablé de esto último en este post del blog). Pero hace unos días publiqué en mi Instagram un extracto de la novela También recuerdo la lluvia y me apetece contaros cómo supe cuál iba a ser el motor de mi protagonista masculino: Balthazar.

El cerebro a veces hace conexiones… extrañas y maravillosas. Y un detalle puede abrir un mundo a tus pies de escritor.

¿Recordáis Con faldas y a lo loco?

Espero que digáis que sí. Es un clásico del cine, una obra maestra que además cuenta con actores de la talla de Marilyn Monroe, Toni Curtis o Jack Lemmon. Resumiendo mucho es la historia de dos músicos muertos de hambre que se visten de mujer para evitar a la mafia (que los persigue para cerrarles la boca a tiros).

Si no la habéis visto, tenéis que hacerlo. Al final del post os dejo un enlace sobre curiosidades de la película que publicó Vanity Fair; si yo no he conseguido convenceros quizá lo hagan ellos.

Presupongo que conocéis el filme, así que mirad esta foto y pensad en la escena que viene a continuación.

Imagen del set de la película Con faldas y a lo loco (1959)

Imagen del set de la película Con faldas y a lo loco (1959)¿Recordáis al impostor que quiere seducir a Sugar (Marilyn) con una treta bastante sucia? Seguro que sí.

Pero, por si acaso no sabéis bien de qué va la escena, aquí la tenéis. (Llegad hasta el final, ver a Jack Lemmon bailando con Joe E. Brown no tiene desperdicio) :

Ahora ya estáis preparados para lo que os quiero contar. Así que, a lo que íbamos (regreso a la premisa inicial): Las conexiones del cerebro son extrañas y misteriosas y cualquier cosa te puede servir para inspirarte. Solo hay que estar atento a los detalles.

El caso es que, después de ver esta película por 2578851236845aba vez , una parte de mi cerebro se quedó con la idea de que el protagonista de También recuerdo la lluvia tampoco podría sentir.

Claro que Balthazar no es un farsante y no utiliza ninguna treta para seducir a Lucille (todo lo contrario), pero la idea estaba ahí. Ese fue el germen. Aunque para truncarse en el motor de mi protagonista tuvo que transformarse y adaptarse.

Os pongo en antecedentes.

El vampiro Balthazar ha perdido su humanidad y se ha convertido en un triste espectador del mundo. Pero quiere luchar por recuperarla —por volver a sentirlo todo como cuando era un hombre—, y para ello decide coleccionar historias… «historias humanas». Tiene la teoría de que alguna lo removerá por dentro. Realmente él no está tan perdido como imagina y poco a poco, gracias a las historias de Lucille y, sobre todo, a las que consigue vivir en primera persona con los nuevos inquilinos de su mansión en Bedford Square, se dará cuenta de que no es nada inmune a lo que sucede a su alrededor.

El extracto que compartí en Instagram fue este que os pongo a continuación. En él aparece la propuesta que Balthazar le ofrece a la protagonista.

«—En cualquier caso, apelo a su sensatez y espero que, al menos, me permita hablar de las condiciones del acuerdo.

—Estoy impaciente porque me explique los términos.

Ironía.

Bien, la ironía era un juego al que me gustaba jugar.

—¿Sabe quién es Sherezade? —Su cara de desconcierto fue suficiente para mostrarme que no conocía la historia—. Leí Las mil y una noches hace unos años, gracias a una traducción al francés —aclaré—, pero hace poco que ya está en su idioma, si siente curiosidad me haré con un ejemplar.

—Preferiría que evitase usted todos esos rodeos.

Clara y directa.

—Relájese, en seguida verá como todo tiene relación. —Me senté en la esquina del diván antes de seguir hablando. Ella, sin girar la cabeza, me miró de reojo—. El sultán Shahriar —comencé a contar con voz neutra— desposaba a una virgen todas las noches y, por venganza, la mataba al rayar el alba. Hasta que conoció a Sherezade. Ella tenía muy claro que no quería morir e, intencionadamente, le contó una historia que dejó inconclusa justo antes del amanecer. La jugada le salió bien, el sultán no la mató porque deseaba conocer el desenlace. Y tras ese descubrimiento, ella hizo lo mismo noche tras noche.

—¿Cómo acabó?

—No puedo contarle el final. Si está interesada, tendrá que leerlo.

—¿Quiere encerrarme aquí y que cada noche le cuente un cuento para salvar mi vida?

—No lo tome todo al pie de la letra. Sí me deja terminar verá como no es así.

Ella respiró haciendo bastante ruido. Quería que yo fuera consciente de que estaba al límite de su paciencia.

—Continúe, por favor.

—Señora Watt, estoy dispuesto a pagar por cada una de sus historias. Un soberano por cada noche que me entretenga con ellas. La única condición que pongo es que han de ser verídicas.

—¿Yo le cuento mi vida y usted paga por ello?

—Así es».

Y ahí comienza todo. Él se verá obligado a convivir con humanos (escondiendo, o al menos intentándolo, su oscuridad), y lentamente se verá implicado en las vidas, hasta el punto de ser importante para todos ellos. Lo mejor de todo es que le gustará.

También recuerdo la lluvia es mi última novela y está publicada bajo el sello digital eTerciopelo.

Enlaces de interés:

Vanity Fair – Muchas faldas: Todos locos