Medea, o sull’uccisione del figlio

Per scrivere bisogna leggere. Credo sia una delle prime lezioni alle elementari.

Per scrivere bisogna leggere. Bisogna addentrarsi nelle parole, carpirne il significato più evidente e quello più nascosto (tutte le parole, nessuna esclusa, hanno sempre un significato estrinseco e uno intrinseco), rivoltarle, rimescolarle, appropriarsene.

Nell’epoca dei follower, dei mi piace, delle visualizzazioni, non è di tendenza abbandonare per un po’ il proprio blog o il proprio profilo. La macchina dei mi piace ci impone di pubblicare quotidianamente e a ore ben precise, ma per scrivere bisogna leggere.

E leggere richiede tempo, un tempo lungo, disteso in cui, come si diceva, appropriarsi delle parole, diventare intimi con esse instaurando una relazione col testo che richiede il suo percorso specifico per essere davvero compreso.

I grandi malintesi che sembrano più frequentemente affiorare fra le persone sono dovuti proprio a questa mancanza di tempo. Quando riceviamo un torto, una parola sbagliata, contrattacchiamo senza darci il giusto tempo per metabolizzare e capire cosa ci è stato detto, come e perché.

La lettura insegna questo, a donarsi uno spazio temporale in cui misuro le parole, i gesti e le emozioni. Est modus in rebus, dicevano i latini. C’è una misura nelle cose. Misura che stiamo perdendo nella corsa multimediale che il rinnovamento tecnologico, di cui siamo, parte ci impone.

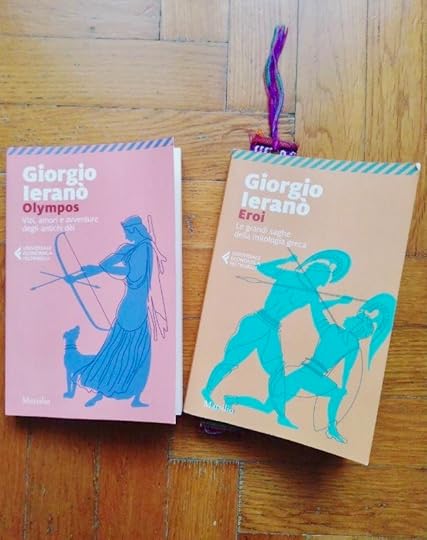

Quindi mi sono presa il mio tempo e ho letto le storie dei miti raccontate da Giorgio Ieranò, nei suoi due testi Eroi e Olympos. Mi sono immersa in un tempo antico che mi ha dato gli strumenti per leggere il nostro tempo moderno.

I racconti sono diversi e narrano delle figure a noi familiari di Orfeo, Medea, Minosse, Teseo, Achille e degli dei dell’Olimpo. Ritorniamo leggendo ai tempi degli amori fra dei e mortali, della guerra di Troia, dei sacrifici che si è disposti a compiere per amore, ma una storia ha toccato particolarmente le mie corde che hanno vibrato nello scoprire un dettaglio del mito di cui non ero a conoscenza.

A tutti è nota la storia di Medea, la strega, la diversa, la moglie tradita e abbandonata, l’omicida dei suoi stessi figli. Ancora oggi quando al telegiornale arriva l’ennesima notizia di una madre che uccide i suoi figli si sente parlare della “sindrome di Medea”.

Gli stessi greci rabbrividivano al sentire la sua storia, all’idea che una madre sia capace di uccidere le creature che ha portato in grembo. Medea diventa protagonista di una «storia che tutti cercano di dimenticare, come se non fosse mai avvenuta».

Ma c’è un altro atto oscuro che macchia le mani di Medea, un altro infanticidio, quello di suo fratello neonato.

«Dicono infatti che Medea non si sia limitata a tradire il padre. Ancora prima di fuggire dalla reggia avrebbe preso dalla sua culla il piccolo Apsirto, il fratellino ancora infante. Quando le navi di Eeta braccavano da presso l’Argo, Medea sarebbe salita sul ponte della nave: con un coltello avrebbe sgozzato e poi fatto a pezzi il fratello bambino. Poi avrebbe gettato i brandelli di carne in mare, costringendo il padre Eeta a fermarsi per ricomporre il corpo straziato di quel figlioletto infelice e innocente.»

L’innocenza di Apsirto non ferma Medea da questo atroce gesto, parte di una vicenda oscura che gli stessi antichi raccontano in maniera diversa, forse perché «essi stessi a disagio di fronte a un delitto così orrendo».

Quante volte noi vediamo frantumarsi l’innocenza di una vita? Magari in una stanza di ospedale, in una clinica abortista, nel bagno di casa? Quante vite innocenti si sono spente? E quante volte la sacralità della vita è stata calpestata sia che si tratti di un bambino nato o di un bambino nel grembo della madre?

Troppe volte abbiamo urlato lo scandalo per la Medea dei nostri giorni che uccide i suoi figli e troppe poche volte abbiamo taciuto il dolore per la Medea che uccide i suoi figli nel grembo, accecati dalla volontà distorta di volerne a tutti i costi cogliere la differenza, mentre un bambino nato è degno di vivere e dunque è gesto orribile ucciderlo, e un bambino non nato è altrettanto degno di vivere e dunque è gesto orribile ucciderlo.

Viviamo, come direbbe Chesterton, in un «mondo che conosce il prezzo di tutto, ma che ignora il valore delle cose». Siamo stati lentamente e senza percezione paralizzati da una società del consumo che vieta anche la più piccola possibilità di riconoscimento della bellezza di una vita innocente. Allora va bene la morte (declinata nell’aborto o nell’eutanasia) perché la vita non è più sacra.

Va bene sacrificare sull’altare della libertà di espressione, di essere, di sentimenti, ogni forma di meraviglia, di miracolo, di vero nel reale. Se è questo lo scenario, il mondo va salvato proprio con tutto quello che il mondo stesso abortisce: una Bellezza che si mescoli alla Verità.

Lo diceva Keats: «bellezza e verità sono una cosa. Questo è quanto sappiamo sulla terra e questo è tutto che sapere importa». Lo sapevano anche i greci che hanno tramandato la storia di Medea.

Donna di emozioni e di magie, me la immagino così alla fine della sua vita: sogna e aspetta che le arrivino ai piedi i suoi piccoli accompagnati dallo zio. Me la immagino sorridere e abbracciarli come se avesse ricevuto il perdono del proprio crimine e non ci fosse altro dolore che ricordare.